基于CiteSpace 的食品和肠道微生物研究的计量分析

2022-12-06吴雨凌马雨辰邓胡雪付才力李占明

吴雨凌,马雨辰,邓胡雪,付才力,李占明,*

(1.江苏科技大学粮食学院,江苏 镇江 212100;2.新加坡国立大学苏州研究院,江苏 苏州 215123)

由美国德雷塞尔大学陈超美教授开发的可视化系统CiteSpace 是用于产生科学图谱的新工具[1]。它基于共引分析理论(co-citation)和寻径网络算法(Path finder)等,整合了视觉思维、数学思维和哲学思维,用于对特定领域的文献进行计量,以探索出学科领域演化的关键路径及其特殊的知识拐点,并通过一系列可视化图谱分析学科演化的潜在动力机制,探索学科发展前沿[2]。基于CiteSpace 的可解释性与可计算性可以发掘新科学理论[3],极大促进了学科领域的研究[1]。

近年来,肠道微生物对人体健康的影响一直倍受重视,且该领域的快速发展,极大促进了生物医学领域的发展[4-7]。肠道微生物是存在于动物肠道中数以万计的微生物,包括细菌、真菌、病毒、原虫、古细菌等[8],其中以细菌为主体部分,多达1000 种不同的种类[9-10],数万亿肠道微生物形成人体内最庞大、最复杂的微生物群落,被称为肠道微生物群。肠道微生物在人体内发挥着重要作用,除了提供营养物质和维生素外,还与宿主的新陈代谢、消化系统、免疫系统、神经系统等有着密切的联系[11],同时影响着肥胖、糖尿病、炎症性肠炎、癌症、精神疾病和哮喘等多种疾病[12-19],对人体健康有着深远的影响。研究发现肠道微生物的结构和组成与宿主饮食紧密相关[19-25]。因此,进一步探寻饮食和肠道微生物的相关性,有助于通过饮食改善和治疗相关的疾病。

本文基于WOS 核心数据库中食品与肠道微生物的相关文献,通过CiteSpace 绘制知识图谱,对相关领域的发文数量、作者、机构、国家、关键词、文献共被引图谱进行分析,将抽象的文献知识可视化,系统的阐述相关领域的合作关系、研究现状、研究热点和研究前沿,为进一步开展食品和肠道微生物的相关研究提供参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

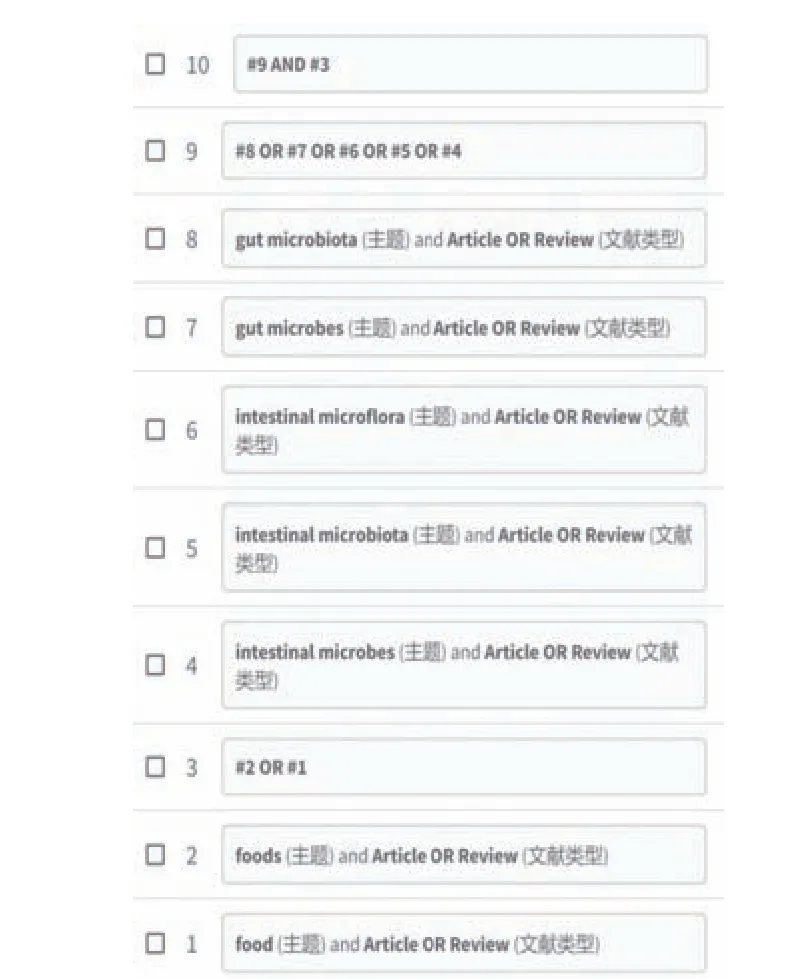

本文数据来源于WOS 核心数据库,参考陈超美[26]教授在Science Mapping: A Systematic Review of the Literature 中的检索方法,即由多个主题词检索结果组合而成(图1),以便检索到更为全面的文献。首先,检索主题为food 和foods,文献类型为Article 或Review的文献为#1 和#2,主题为intestinal microbes、intestinal microbiota、intestinal microflora、gut microbes和gut microbiota,文献类型为Article 或Review 的文献为#4~#8;其次,分别对#1~#2 和#4~#8 的文献进行除重,得到#3 和#9;最后,检索包含#3(食品)和#9(肠道微生物)的文献为#10。经CiteSpace 除重后共得到从2004 年到2022 年的8310 篇文献。检索时间为2022 年2 月8 日,访问机构为江苏科技大学。

图1 主题检索结果Fig.1 The results of theme retrieval

1.2 研究方法

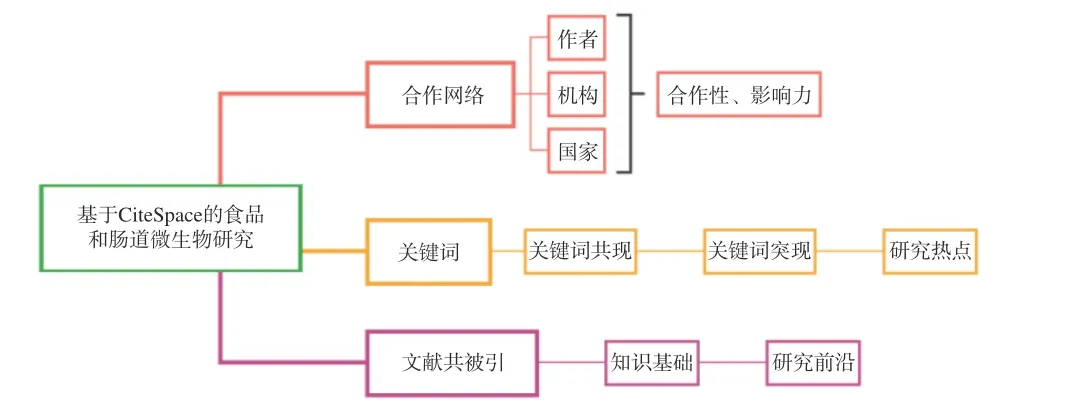

本文基于除重后的8310 篇文献,应用V.5.8.R3版本的CiteSpace 软件进行可视化图谱分析。对文献的作者合作网络、机构合作网络、国家合作网络、关键词共现和突现、文献共被引图谱进行可视化分析。选取时间范围为2004 年1 月至2022 年2 月,时间切片除文献共被引为两年外其他均为一年,每个时间切片提取前50(TopN=50)节点作图。为提高图谱的简洁可读性,在操作时进行裁剪,去除意义较小的连线,除文献共被引和关键词共现采取寻径网络法(Path finder)进行裁剪外,其他图谱均采取最小生成树法(MST)进行裁剪。本文知识量化分析流程如图2 所示。

图2 知识量化分析流程Fig.2 The process of knowledge quantitative analysis

2 结果分析

2.1 年度发文数量分析

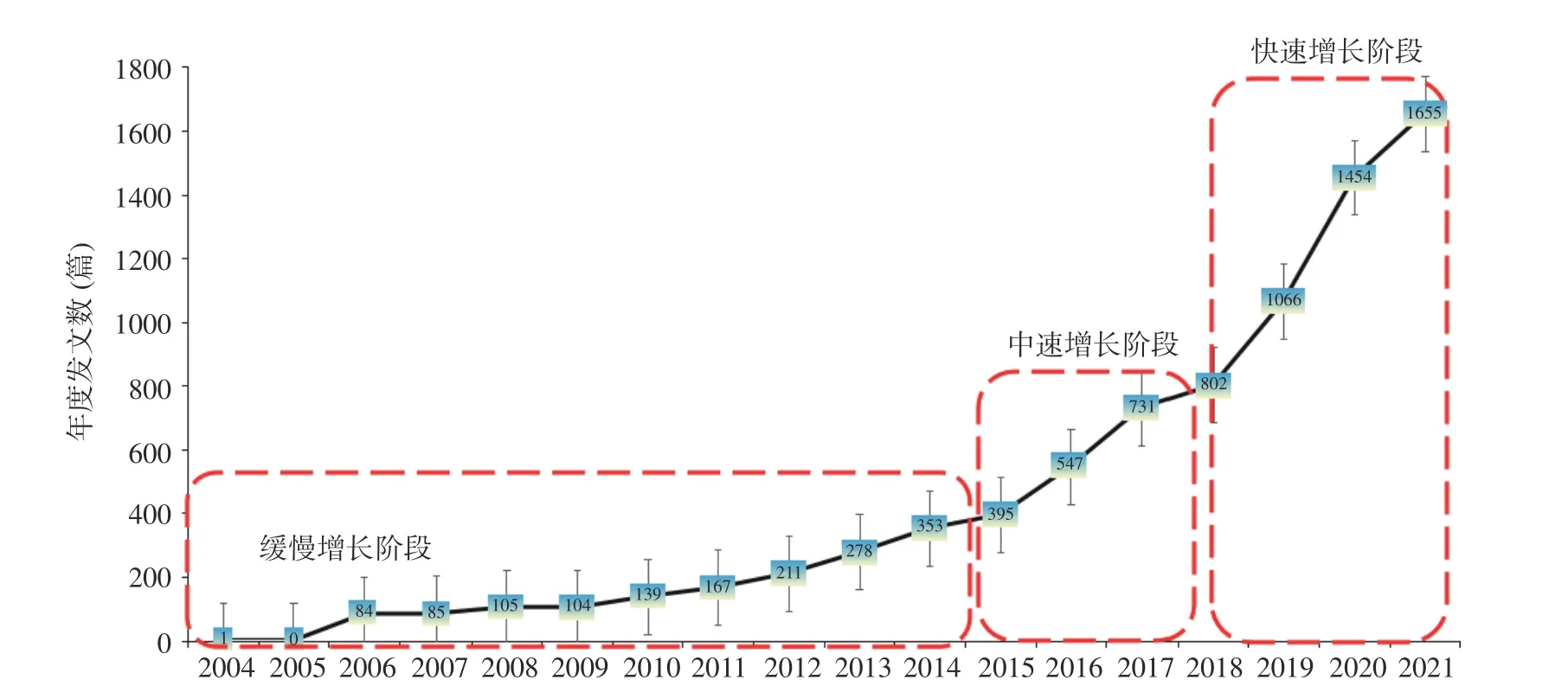

食品与肠道微生物研究领域从2004 年至2021年共发表文献8177 篇,自2005 年起,年度发文量逐年上升(图3)(因本文在2022 年2 月8 日检索文献,故2022 年的文献在年度发文趋势上无参考价值),说明此研究领域的关注度一直不断增加,研究体系的构建逐步推进。研究可分为缓慢增长、中速增长和快速增长三个阶段。2004 年至2014 年为缓慢增长阶段,此阶段发文数量较低且年际差异小;2014 年至2018 年为中速增长阶段,此阶段年度发文量和增长幅度较上一阶段有较大提升;2018 年至2021 年为快速增长阶段,此阶段年度发文数量和增幅明显加大,呈快速增长模式,领域研究蓬勃发展。由图3 可得,增速转折点为2015 年和2018 年,可以推断2015 年以前和2015~2018 年间有经典文献的发表从而推动了整个领域的进展。

图3 年度发文量Fig.3 Annual publication

2.2 作者合作网络分析

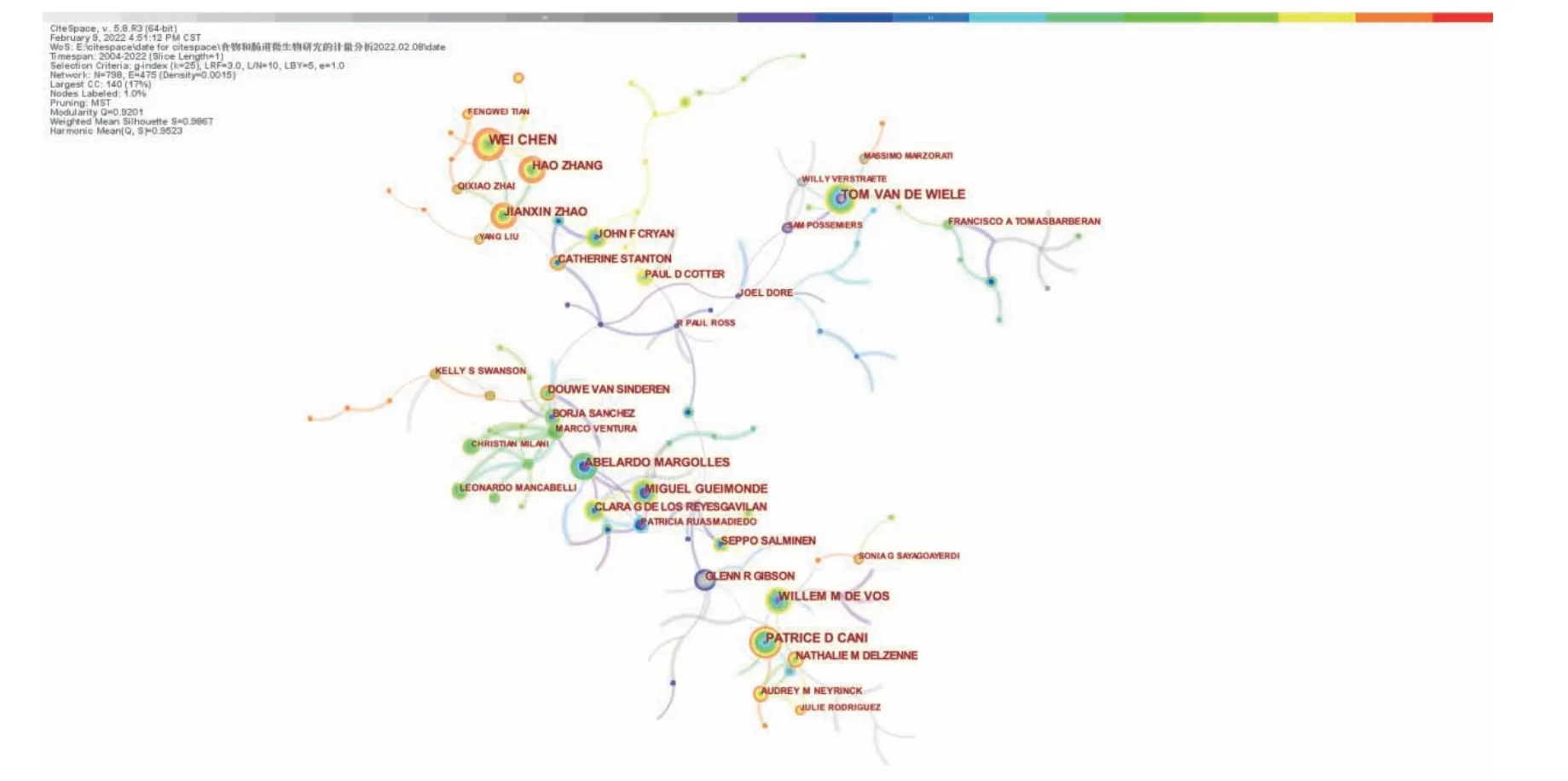

应用CiteSpace 对食品和肠道微生物研究领域的作者合作网络进行可视化分析,结果如图4 所示。节点表示作者,节点间连线表示各作者之间的合作,节点的大小和作者发文量的多少呈正相关,节点上不同颜色的年轮分别代表在不同年份所发表的文章,年轮厚度和在该年份所发表文章的数量成正比,不同颜色年轮所代表的年份和图谱中最上方相对应,红色为2022 年,依次递减;N(节点)=798,即共有798 名作者在网络中构成关联节点;D(密度)=0.0015,共线网络密度较低,表明作者间的合作程度较低[27],此结论由作者的中介中心度最大值仅为0.03 也可得出。中介中心度指的是一个节点处在其他两个节点最短路径上的次数,数值处于0~1 之间,具备以下两种情况之一的点具有高中介中心度:a.与其他节点具有高度联系;b.联系不同的聚类[28]。根据图谱数据显示,有同一机构作者形成的小范围合作团体,如同在江南大学的WEI CHEN、HAO ZHANG、JIANXIN ZHAO 和QIXIAO ZHAI 等形成的合作团体,此现象反映作者合作呈现机构内聚性。

图4 作者合作网络Fig.4 Author cooperation network

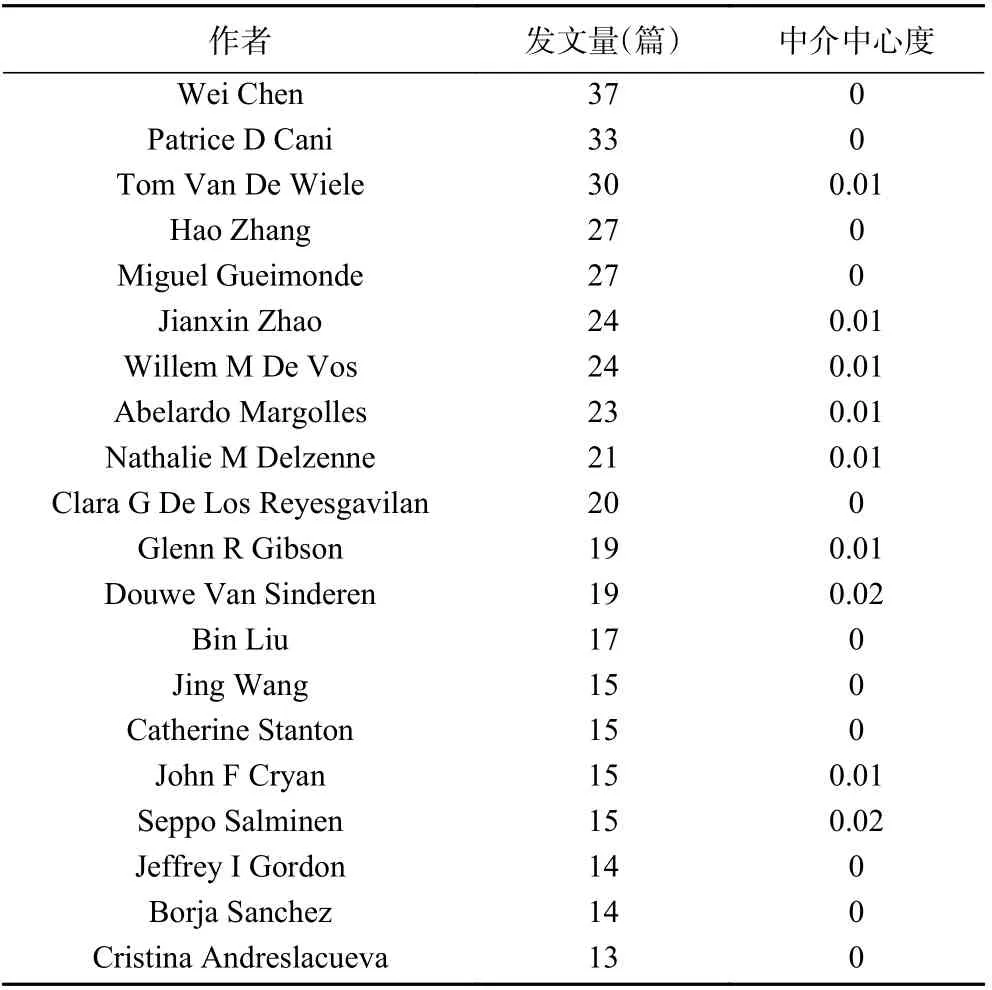

表1 显示发文量前20 的作者,其中发文量最多的是江南大学功能食品国家工程技术研究中心的WEI CHEN 教授,其在该领域主要研究饮食模式、食用菌、重金属、全氟辛烷磺酸等多种因素对肠道微生物的影响,以及肠道微生物对人体健康的影响等。发文量位列第2、第3 的分别是比利时鲁汶大学鲁汶药物研究所的PATRICE D CANI 和比利时根特大学微生物生态与技术实验室的TOM VAN DE WIELE,他们与我国学者的合作少,分别形成了两个单独的研究群落。

表1 发文量前20 作者Table 1 Top 20 authors by the number of publications

2.3 机构合作网络分析

应用CiteSpace 绘制的食品与肠道微生物研究领域的机构合作网络如图5 所示。其中,共有593个机构构成关联节点,节点信息同作者合作网络;D=0.0059,网络密度大于作者合作网络,但机构间合作强度仍旧较低,最大中介中心度为法国国家农业科学研究院(INRA)的0.08,由图可知,机构合作尚未形成差异聚集网络。

图5 机构合作网络Fig.5 Organization cooperation network

表2 为发文量前20 的机构。如表所示,发文机构主要集中于高等院校,其中,中国科学院(ChineseAcad Sci)的发文量位居所有机构第一,法国国家农业科学研究院(INRA)的中介中心度最高,和其他机构的联系强度最大。发文量位于第二和第三的分别是哥本哈根大学(Univ Copenhagen)和西班牙国家研究委员会(CSIC)。哥本哈根大学是欧洲顶尖的教育和科研机构之一,健康与医药科学学院是其六大学院之一,其食品专业亦获得了Arla 和嘉士伯等国际著名品牌的支持;西班牙国家研究委员会是西班牙最大、欧洲第三大公共研究机构,食品科学与工程是其8 个优先发展的领域之一[29]。其中,有6 所中国机构入围发文量前20 的机构,依次为中国科学院、中国农业大学、中国科学院大学、浙江大学、中国农业科学院和江南大学。

表2 发文量前20 机构Table 2 Top 20 institutions by the number of publications

2.4 国家合作网络分析

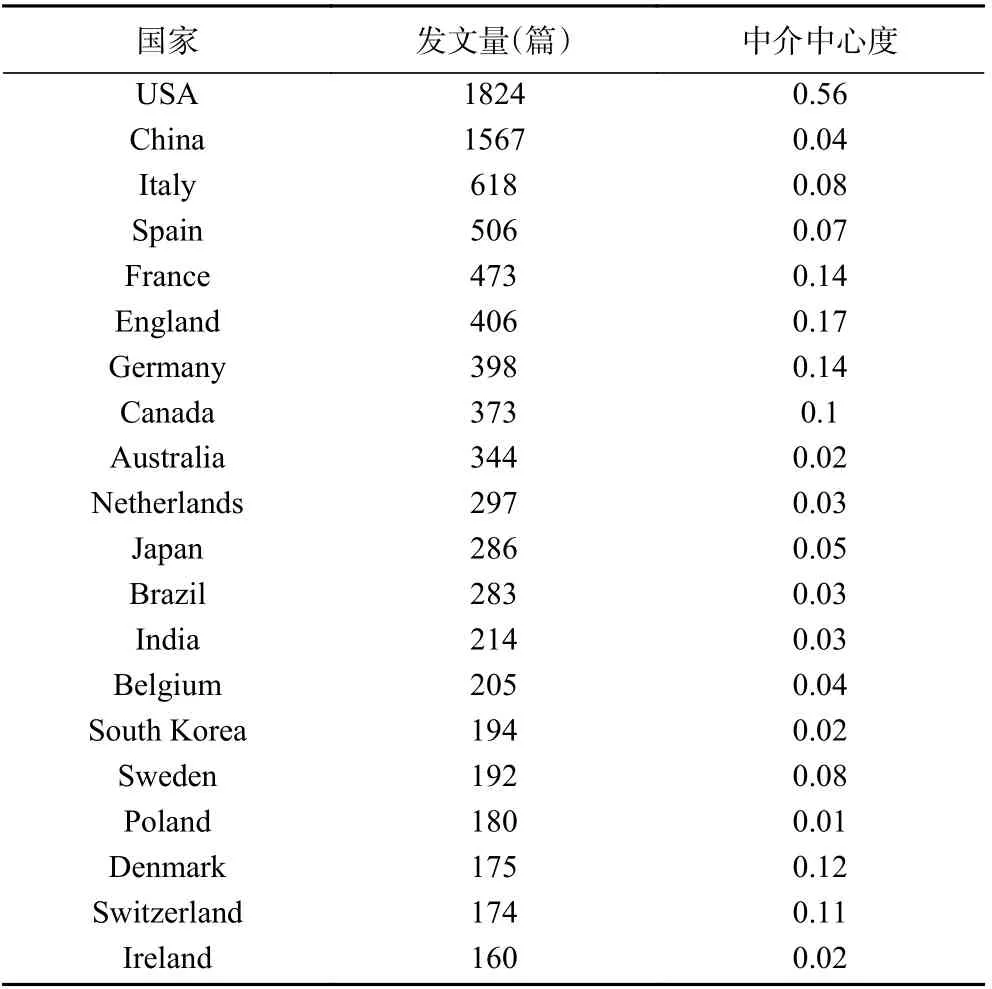

应用CiteSpace 绘制的食品和肠道微生物研究领域的国家合作网络如图6 所示。共有179 个关联节点,节点信息同作者合作网络;D=0.0379,相较于作者合作网络的0.0015 和机构合作网络的0.0059,国家合作网络密度明显提高,表明该领域的国际合作较为密切,此结果也可由中介中心度最大值为0.56(USA)反映。图6 中中介中心度大于0.1 的节点外围以紫色标注,如美国、英国、加拿大等。

图6 国家合作网络Fig.6 National cooperation network

发文量前20 的国家(表3)依次是美国、中国、意大利、西班牙、法国、英国、德国、加拿大、澳大利亚、荷兰、日本、巴西、印度、比利时、韩国、瑞典、波兰、丹麦、瑞士和爱尔兰,其中美国和欧洲国家具有显著地位,我国发文量占据第二位,相当于排名第3~5 名的意大利、西班牙、法国发文量之和,在该研究领域有较为突出的贡献,虽然我国发文量较多,但是对此领域的研究开始较晚,在2012 年的年发文量才超过10 篇,而美国早在2006 年时年发文量就超过10 篇。中介中心度大于等于0.1 的国家分别是美国(0.56)、英国(0.17)、德国(0.14)、法国(0.14)、丹麦(0.12)、瑞士(0.11)和加拿大(0.1),均为欧美国家,表明这些国家在此领域具有广泛的国际合作,而中国的中介中心度仅为0.04,处于国际合作网络外围,需加强与其他国家的相关合作。

表3 发文量前20 国家Table 3 Top 20 countries by the number of publications

2.5 关键词分析

关键词是对文献内容和主题的高度概括,应用CiteSpace 对关键词进行共现分析(图7),可供了解该领域的研究内容及研究现状。图中共有787 个关键词构成关联节点,节点数量较多,说明该领域研究类型广泛,研究机制较为复杂。节点上不同颜色的年轮分别代表关键词出现在不同年份的文章中,不同颜色年轮所代表的年份和图谱中最上方相对应。

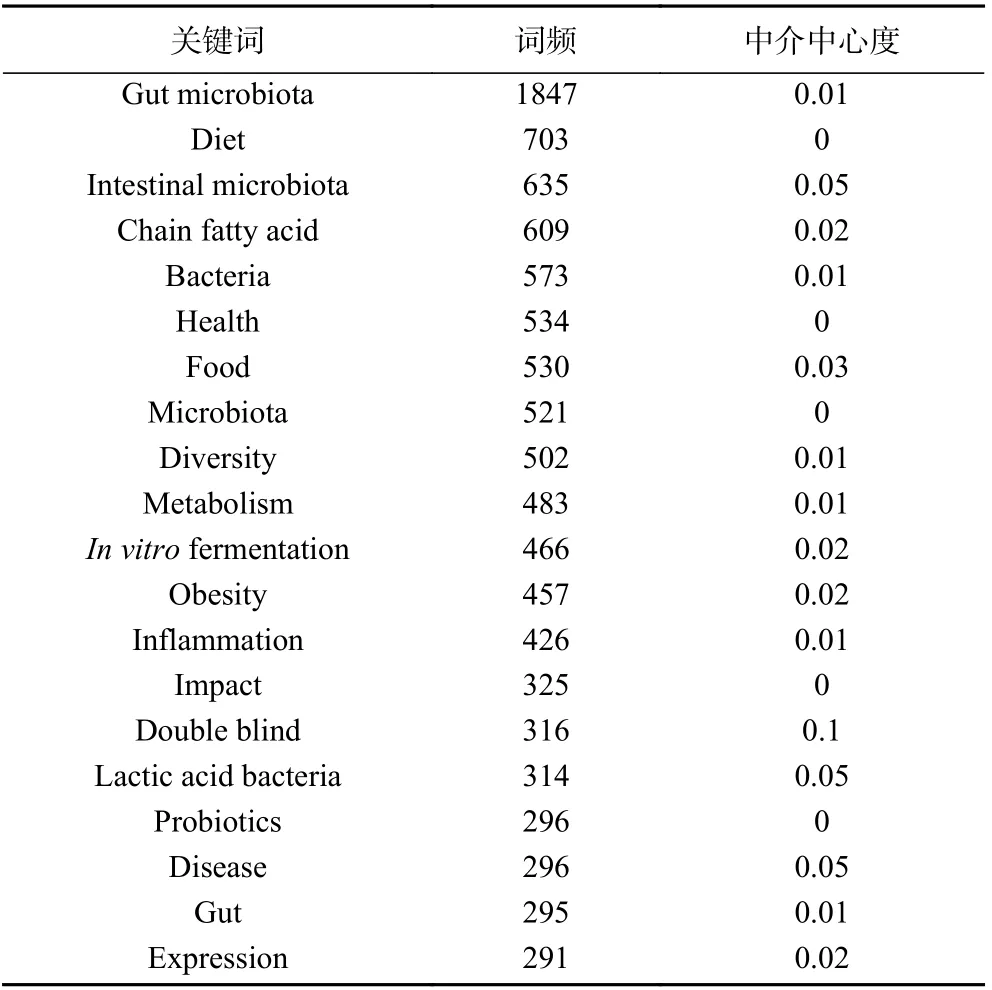

将出现次数前20 的关键词列于表4 中,分别为肠道菌群(Gut microbiota)、饮食、肠道菌群(Intestinal microbiota)、碳链脂肪酸、细菌、健康、食品、菌群、多样性、新陈代谢、体外发酵、肥胖、炎症、影响、双盲法、乳酸菌、益生菌、疾病、肠道和表达。其中,第1、第3 和第8 关键词可合并为肠道菌群。除肠道微生物外,饮食为出现次数最多的关键词,益生菌、细菌等各种微生物和肥胖、炎症等各种疾病的出现频次也较高,可知此领域主要研究饮食对肠道微生物的影响,以及各种肠道微生物对人体健康的影响。体外发酵为模拟肠道环境进行培养微生物的一种方法,高频次的出现反映了体外发酵在此领域应用的广泛性;减少主观信息偏差的双盲法在此领域也具有广泛应用。

表4 出现频次前20 的关键词Table 4 Top 20 keywords by the frequency of appearance

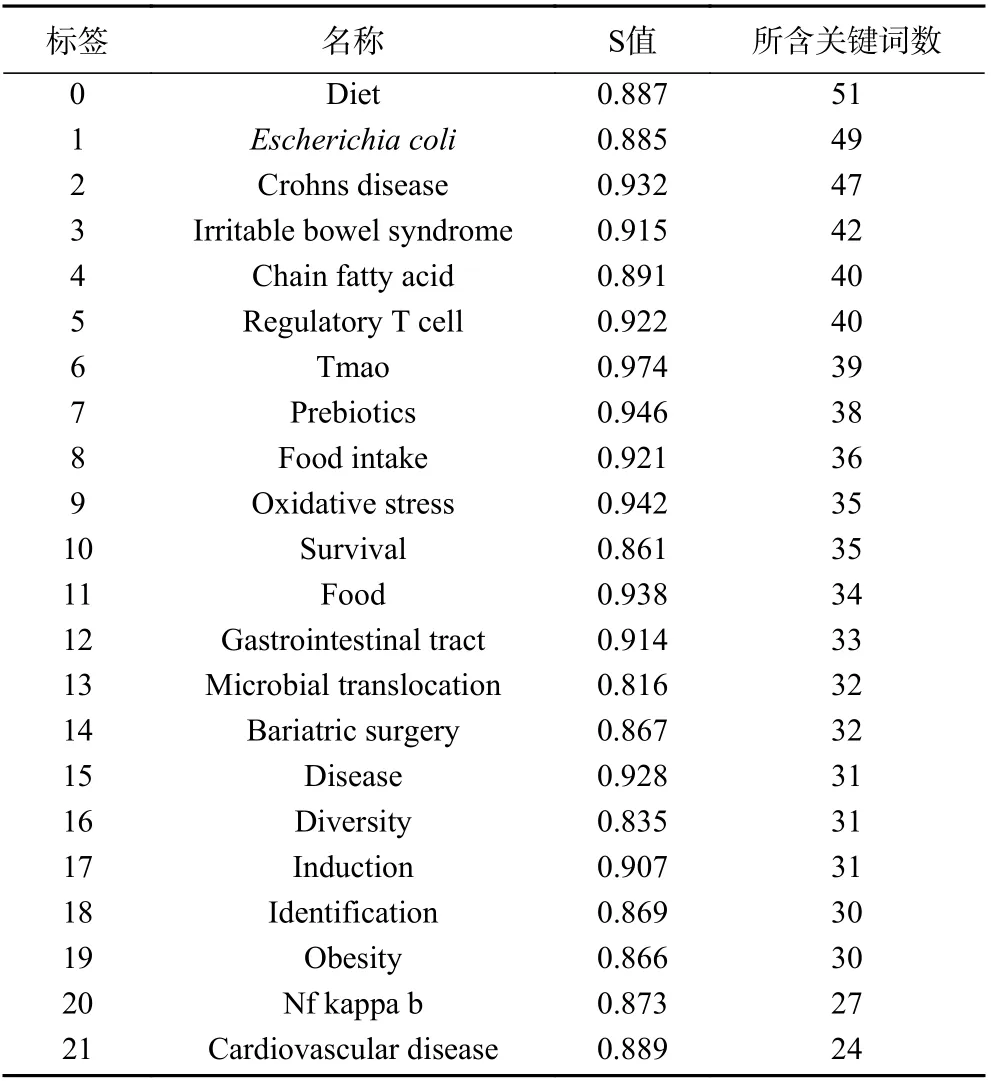

应用CiteSpace 的对数似然比算法(LLR)算法[26]生成关键词聚类标签(图7 右),模块值(Q)和平均轮廓值(S)是检验聚类可信度的两个指标,一般而言,Q 值在0.3 以上和S 值在0.5 以上的聚类被认为是合理的,S 值在0.7 以上的聚类被认为是高效率且十分可信的[2]。本文关键词聚类Q 值为0.7798,S 值为0.9012,聚类可信度十分高。将聚类生成的21 个标签列为表5,图7(右)显示前11 个聚类标签,聚类标签数字越小表示其所包含的关键词数越多。由聚类结果可得:#0 饮食、#8 食品摄入和#11 食物贯穿着该领域的研究;#2 克罗恩病、#3 肠易激综合征和#21 心血管疾病、#15 疾病这些为食品和肠道微生物领域研究的主要内容;#1 大肠杆菌为该领域较为重要的微生物;所研究的化学物质主要为#4 碳链脂肪酸、#6 氧化三甲胺和#7 益生元;#9 氧化应激和#13 微生物移位是和该领域相关性较强的两个生理过程;和炎症性疾病有关的#5 调节性T 细胞也是该领域的重点研究对象。

表5 关键词聚类Table 5 Keyword clustering

图7 关键词共现(左)及聚类(右)分析Fig.7 Keywords co-occurrence (left) and clustering (right) analysis

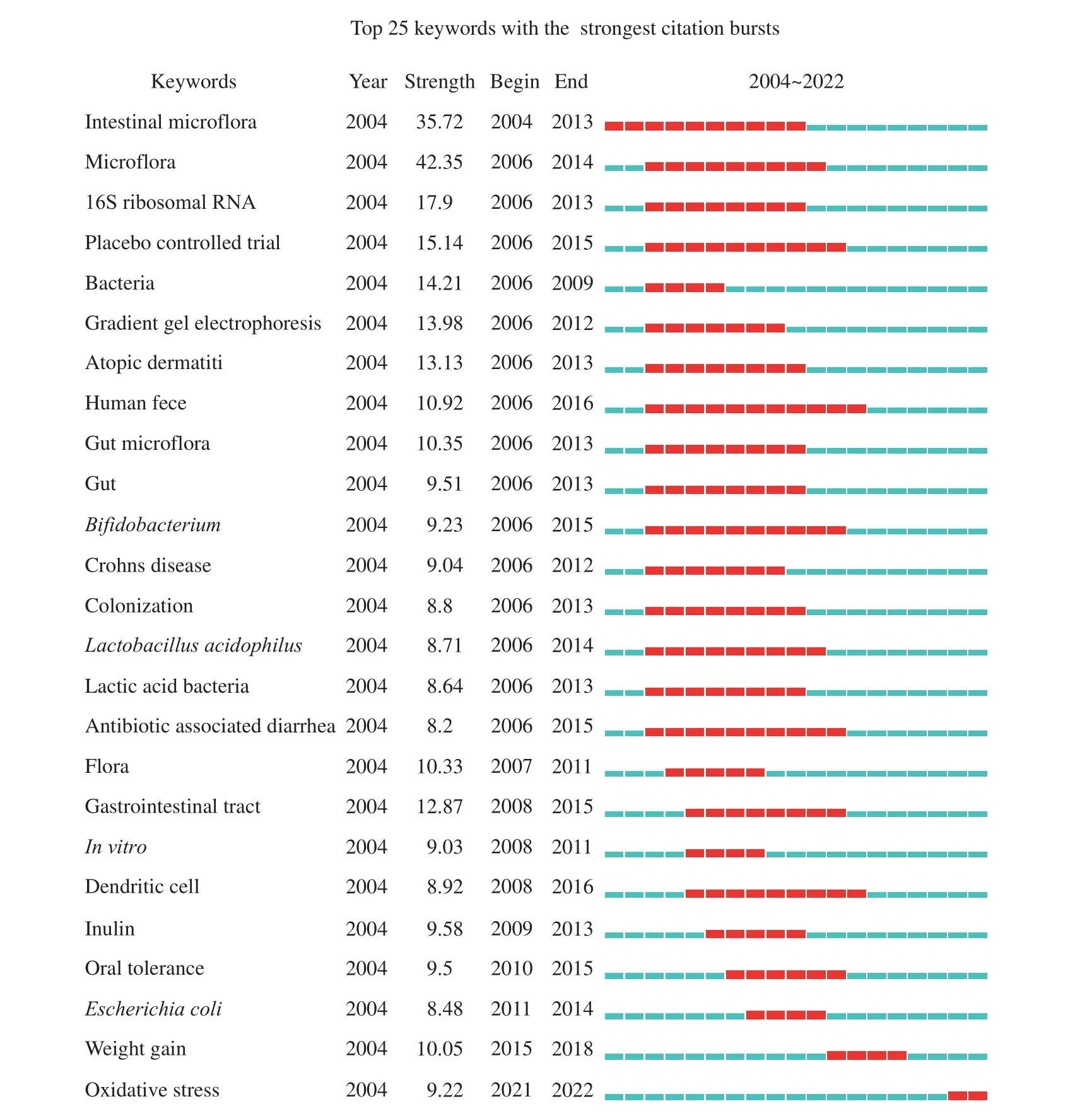

运行“Burstness”功能,设置Minimum Duration为1,其他参数不变。Burst items found 显示为308,即共有308 个关键词发生了突现,突现词为该领域在突现时间内的研究热点,选取突现强度前25 的关键词如图8 所示,分别是肠道微生物、微生物、16S rRNA、空白对照实验、细菌、梯度凝胶电泳技术、特应性皮炎、人粪便、肠道微生物、肠道、双歧杆菌、克罗恩病、定殖、嗜乳酸杆菌、乳酸菌、抗生素相关腹泻、植物区系、胃肠道、体外、树枝状细胞、菊粉、口服耐受性、大肠杆菌、体重增加和氧化应激。图谱中的Year 为关键词节点的出现时间,红色线段为其突现时间。突现强度显著高于其他关键词的是该领域的研究主题词微生物和肠道微生物,强度分别为42.35 和35.72;通过检测可反映肠道微生物情况的16S rRNA 的突现强度也较高,为17.9;其他突现词的突现强度均在16 以下。通过不同年份的关键词突现,可以探寻不同时间的研究热点,微生物、16S rRNA、空白对照实验、细菌、梯度凝胶电泳技术、特应性皮炎、人脸、肠道微生物、肠道、双歧杆菌、克罗恩病、定殖、嗜乳酸杆菌、乳酸菌、抗生素相关腹泻的开始突现年份均为2006,高频词汇产生最多的年份也为2006 年,表明2006 年是该领域发展较为重要的一年。氧化应激的突现时间为2021 年到2022 年,是目前研究热点,或将继续是未来一段时间的研究热点。

图8 高频突现关键词Fig.8 High frequency emergent keywords

2.6 文献共被引分析

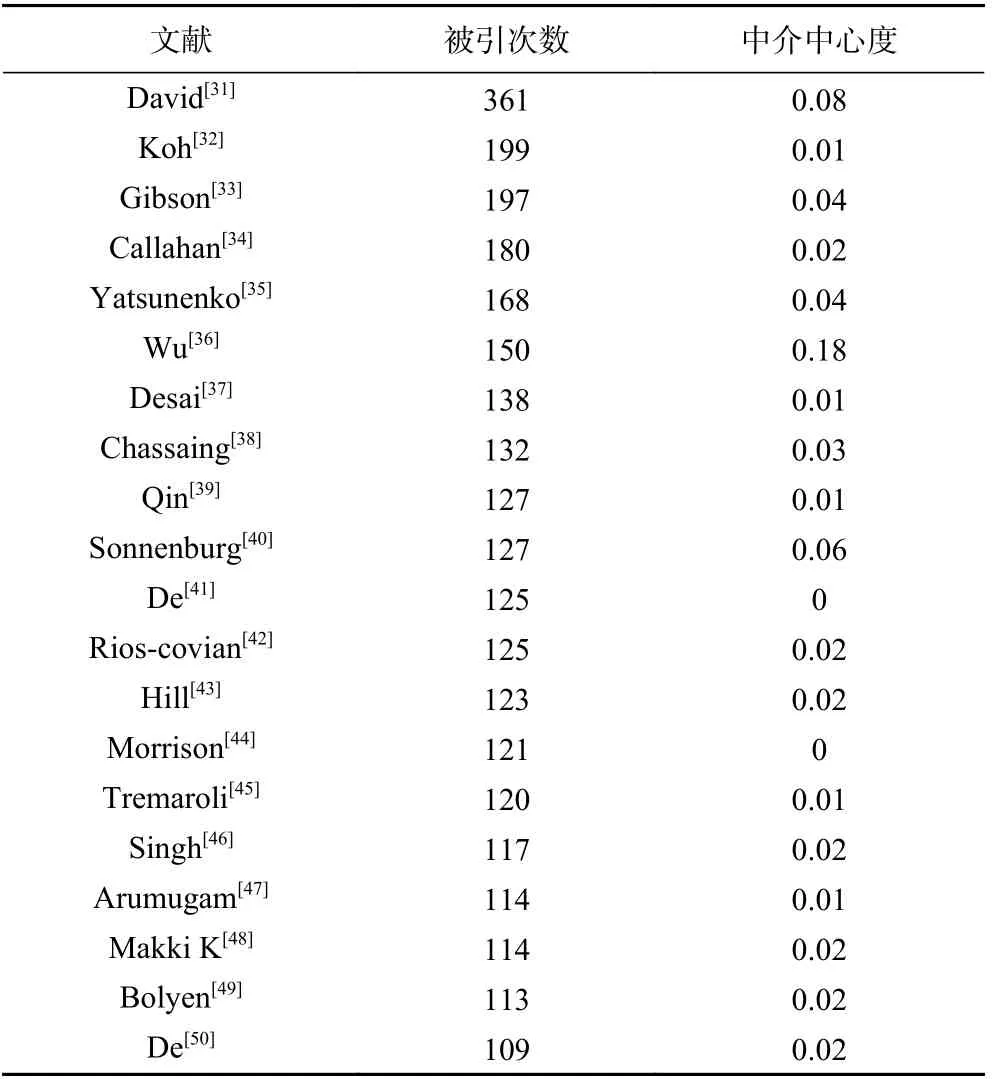

共被引文献指被同一篇文章引用的文献,文献的被引次数是衡量其学术影响的重要指标之一[30]。图9(左)为CiteSpace 绘制的食品与肠道微生物领域的文献共被引网络。图中共有1582 篇被引文献构成关联节点,节点的大小和文献被引用次数的多少呈正相关,高被引文献通常被认为是里程碑,具有开创性的意义[28]。每个节点都有树木年轮般的外环,不同颜色的外环代表不同的被引时间,外环的厚度和在该年份中的被引次数成正比,不同颜色外环所对应的年份和图谱上方年份相对应;不同节点之间的连线表示被同一篇文章引用;具有紫色(中介中心度高)的红色(突现性强)外环的文献和高被引频次的文献都是该领域内的重要文献。

图9 文献共被引(左)及聚类(右)分析Fig.9 Literature co-citation (left) and clustering (right)analysis

将被引频次前20 的文献列为表6。本文在此分析被引次数前三的文献。其中,被引次数最多的是David 于2014 年发布在《Nature》上的一篇文章:Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome[31],这篇文章给予不同组别受试者以植物或动物为基础的饮食,通过对其的肠道微生物进行分析,得出饮食可以快速改变人体肠道微生物组的结论。可认为该论文在促进2014 年后年发文量进入新阶段发挥了重要作用(图3),推动了该领域的发展。第二篇文章是Koh 于2016 年发布在《Cell》上的:From dietary fiber to host physiology: Short-chain fatty acids as key bacterial metabolites[32],这篇文章讨论了短链脂肪酸是如何合成、分布,以及如何在健康和疾病中发挥作用。第三篇文章是Gibson 于2017年发布在《Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology》上的:The international scientific association for probiotics and prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of prebiotics[33]。这篇文章介绍了益生元的发展、益处和监管,并给出了益生元的新定义:能够被宿主选择性利用并有益于宿主健康的物质,此定义一直沿用至今。由表6 可得被引数量前4 的文章中有三篇发表年份为2016 年或2017 年,可以推测这与2018 年后年发文量的激增有一定关系。

表6 被引数量前20 文献Table 6 Top 20 citations by cited quantity

被引文献(图9 左)为研究领域的知识基础,由知识基础聚类得领域的研究前沿(图9 右)。聚类的Q 值为0.8067>0.3,S 值为0.9205>0.5,说明此聚类十分可信。所得22 个聚类分别为#0 肥胖、#1 乳化剂、#2 共生、#3 食物过敏、#4 马雌酚、#5 肠道微生物、#6 神经性厌食、#7 宏基因组学、#8 益生菌、#9 分泌型IgA、#10 营养不良、#11 嗜黏蛋白阿克曼菌、#12 开菲尔、#13 多酚、#14 氧化三甲氨、#15 断乳、#16 过敏性大肠综合征、#17 个体差异、#18 抑郁、#19 肠道稳态、#20 非酒精性脂肪性肝和#21 湿疹。但研究领域有知识更新周期,聚类的时间线图可以分析聚类发展状况和目前的研究前沿。结果显示,每个聚类持续的时间不同,有的聚类持续了十几年现在仍处在活跃状态,像#2 共生;有的集群仅仅持续了7、8 年,像#4 马雌粉。目前关注较多的研究前沿为#1 乳化剂、#2 共生、#5 肠道微生物、#11 嗜黏蛋白阿克曼菌和#12 开菲尔。但这些聚类都处于发展的第三阶段,后续仍会有更有活力的研究前沿。

3 结论

我国对食品与肠道微生物领域的研究虽起步较晚,但后期进展较大,目前论文产出总量位居第二,仅次于美国,相当于排名第3~5 名的意大利、西班牙、法国发文量之和,在发文量前20 的作者中我国有6 人入选,且江南大学食品学院的Chen Wei 是该领域发文数量最多的作者,并且发文量前20 的机构我国有6 所入围,其中,中国科学院的发文量位居所有机构第一。但是,由合作网络图和中介中心度可以看出,我国与其他国家的合作研究较少,中介中心性仅为0.04 远小于美国的0.56,并且相关作者合作呈现明显的机构内聚性。后续应扩展国际合作,进一步提高相关研究水平。

基于关键词共现及突现图谱,发现该领域主要研究饮食对肠道微生物的影响,进而研究饮食对相关疾病的影响,寻找影响疾病的不良饮食习惯,改善或治疗疾病的方法。克罗恩病、肠易激综合征、心血管疾病、肥胖、特异性皮炎、抑郁、过敏、湿疹为该领域主要的研究疾病,体外发酵为常用的一种微生物培养方法,大肠杆菌和益生菌为研究较多的菌群,氧化应激为研究较多的一个生理过程。基于关键词突现和文献共被引网络,梳理了该领域发展脉络,得出目前的研究前沿:乳化剂、共生、肠道微生物、嗜黏蛋白阿克曼菌和开菲尔,但这些主题都已处于发展后期,后续仍会有更有活力的研究前沿出现。David L A[31]、Koh[32]以及Gibson[33]发表的三篇论文是被引次数前三的文章,对于该领域的发展具有十分重要的推动作用。

综上,本文通过CiteSpace 对食品与肠道微生物研究领域进行了作者、机构和国家的合作网络、关键词共现及突现、共被引文献网络的图谱绘制,分析了该领域的研究现状、发展脉络及研究前沿。基于本文分析,后续相关领域研究应侧重于探寻肠道微生物中有望于治疗疾病的微生物,开发添加肠道微生物的功能性食品,以及开展如何通过调控肠道微生物治疗相关疾病的探索。