由“政区单元”河长制到“流域单元”河长制的转向

——基于黄河流域河长制政策的准自然实验

2022-12-05黄万华王婷婷高红贵

黄万华,王婷婷,高红贵

(1. 武汉工程大学 管理学院,湖北 武汉 430205;2. 中南财经政法大学 经济学院,湖北 武汉 430072)

一、引 言

近年来,随着工业化和城市化的快速发展,黄河流域水污染形势日益严峻,已成为地区绿色发展和人们追求美好生活的主要障碍。习近平总书记在党的二十大报告中指出,“我们坚持可持续发展,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,像保护眼睛一样保护自然和生态环境,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,实现中华民族永续发展。”2019年9月,习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出“要着力加强黄河流域生态保护、保障黄河长治久安、促进全流域高质量发展”。2016 年底,《关于全面推行河长制的意见》中明确指出,2018 年底前全国将全面建立河长制。2014年起,黄河流域开始逐步实施河长制,河长制明确了“省区单元”的治水责任,以“属地治理”为特征的“政区单元”河长制政策,能否改善跨多个省份的黄河流域水环境质量,还需科学验证。因此,需要结合中国国情和“政区单元”河长制实施过程中面临的新问题,进行流域管理体制创新,协同推进黄河流域大治理。

“政区单元”河长制是具有中国特色的水治理政策,学界对“政区单元”河长制政策效果的研究主要沿两种思路展开:一是通过绩效评估理论构建河长制政策绩效评估指标体系,结合案例,利用熵权模型、层次分析模型、模糊综合评价模型展开研究[1-3]。二是基于准自然实验的双重差分法对河长制政策效果进行评价。沈坤荣和金刚[4]认为,河长制达到了初步的水污染治理效果,但政策效果并不显著。王班班等[5]以长三角地区为例进行研究,认为河长制对污染治理主要是通过降低企业产出实现减排效果,地方政府存在治标不治本的粉饰性治污行为。王力和孙中义[6]基于长江经济带河长制政策的准自然实验,实证检验了河长制的环境与经济双重红利效应。于红等[7]以中国七大流域河长制作为准自然实验,运用多期双重差分法研究认为,河长制对跨省河流治理存在“以邻为壑”现象。She等[8]基于长江经济带的面板数据,运用双重差分法实证了河长制政策对于水污染治理的显著效果。Li等[9]认为河长制对不同污染物的影响具有异质性,且地方政府考虑经济发展优先于环境治理。Xu等[10]基于随机干扰因素下的差分博弈模型,认为巢湖流域的水污染治理在河长制推行地区的平均效果显著大于未推行地区。

近几年,随着微观计量经济学在政策效果评价方面研究应用的增加,基于准自然实验的双重差分法可以有效克服政传统策评估计量模型的“内生性”问题,因而成为公共政策评价的主流方法[11]。学界大多是以省域范围为单元对河长制政策效果进行评估,其中多数学者认为河长制明确了省域范围内的治水责任,可以有效解决省域范围内水污染治理问题,但鲜有研究对跨省域大江大河大湖整个流域的河长制政策效果展开评价,因而在跨省域水污染的治理上,河长制政策效果并不明确。

本文利用基于准自然实验的双重差分方法,探讨黄河流域河长制政策效果,将黄河流域河长制政策的实施视为一个准自然实验,采用多期双重差分法探讨“政区单元”河长制政策对黄河流域水环境质量影响的“净效应”,并探讨效应的异质性。根据研究结论,本文提出构建“流域单元”河长制,并强化中央权力对流域“政区单元”的横向协调与指导。本文是对当前“政区单元”河长制研究的有益补充,为跨省域治理提供了理论支撑,对协同推进黄河流域大保护,促进黄河流域经济高质量发展,具有一定的理论和现实意义。

二、数据来源与研究设计

(一)指标选取与数据来源

自2008年江苏无锡开始实施河长制以来,全国各地开始陆续推行河长制。截至2017年,本文黄河流域35个样本地级市中有15个先后实施了“政区单元”河长制,本文将实施河长制的15个地级市作为实验组,其余20个地级市作为控制组,如表1所示。

表1 黄河流域河长制实施情况

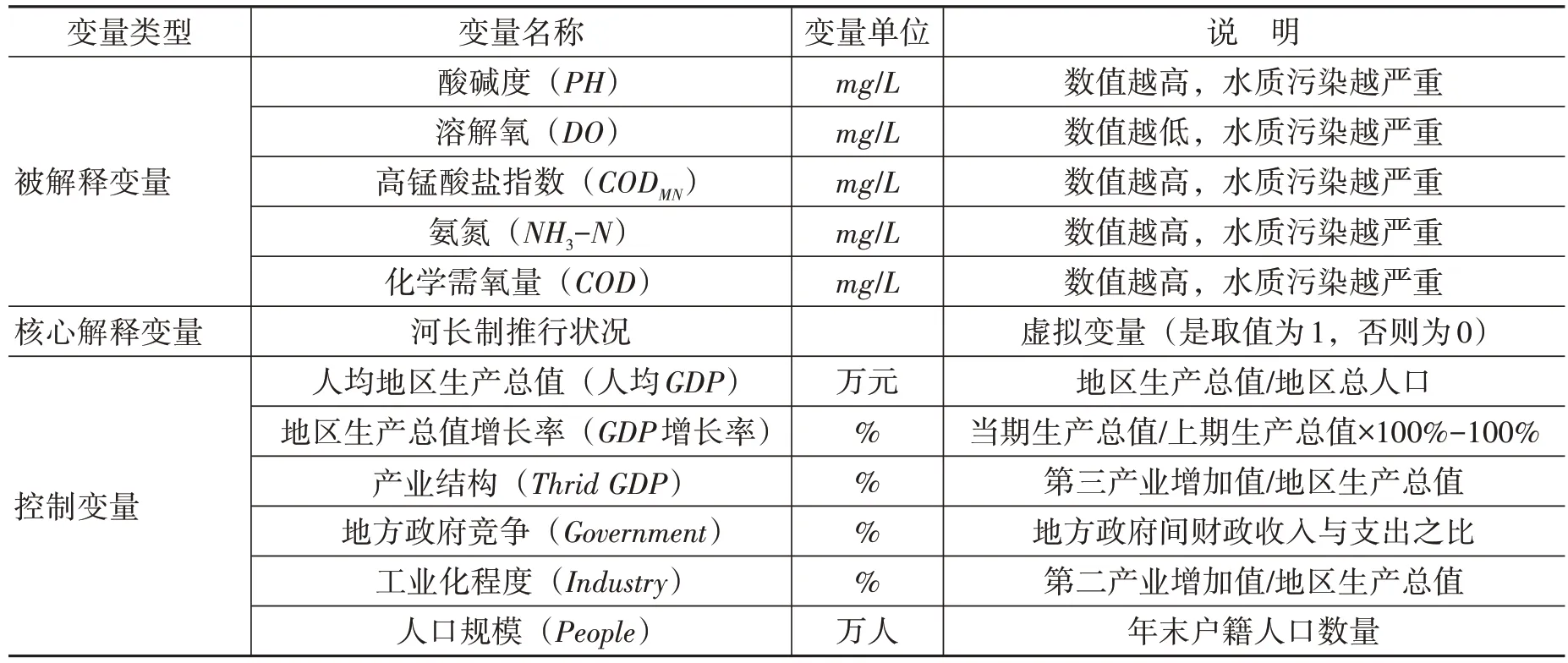

被解释变量:选取酸碱度(PH)、溶解氧(DO)、高锰酸盐指数(CODMN)、氨氮(NH3-N)、和化学需氧量(COD)来表示水污染指标。酸碱度越高,水质污染越严重;①从表3 可以看出,实验组和控制组的酸碱度(PH)最低值均高于7(实验组最小值为7.492,控制组最小值为7.030),呈碱性,因而黄河流域河长制的政策目标是降低酸碱度(PH)。因此,针对本文黄河流域的研究样本,其酸碱度(PH)越高,则对水质污染越严重。溶解氧数值越低,水质污染越严重;高锰酸盐指数、氨氮和化学需氧量的数值越高,水质污染越严重。

核心解释变量:河长制推行状况(policy×time),即policy和time的交叉项,表示黄河流域各个重点断面所在地级市推行河长制的状况。

控制变量:经济发展水平、产业结构、地方政府竞争、工业化程度以及人口规模等都会影响河长制的政策效果。本文控制变量包括人均地区生产总值(人均GDP)、地区生产总值增长率(GDP增长率)、产业结构(Thrid GDP)、地方政府竞争(Goverment)、工业化程度(Industry)和人口规模(People)。数据处理采用软件STATA16.0。变量选取与说明如表2所示。

表2 变量选取与说明

(二)模型构建

双重差分法的准自然试验可以有效地避免环境政策问题的内生性和遗漏变量等问题[12]。用双重差分法检验政策效果需要满足两个假设条件:第一,平行趋势假设,即水环境质量指标随时间的变化在实验组和控制组应该是大致相同的。本文的实验组和控制组城市都位于黄河流域,所处地理位置、气候条件和水文特征等都是相近的,故满足这一假设。第二,政策的实施是随机的。河长制政策是外生的,不存在内生性问题,故满足这一假设。

2014年,山东最早开始试点实施河长制,2017年,宁夏、山西、河南、内蒙古等省份也相继开始实施。由于“政区单元”河长制在黄河流域的政策试点地区和实施时间不同,故本文采用多期双重差分模型对河长制政策在黄河流域实施的效果进行评估。因此,本文将“政区单元”河长制政策视为准自然实验,并采取多期双重差分法进行因果识别,在时间效应和地区效应双重固定的条件下,构建双重差分模型如式(1)所示:

其中,i是黄河流域重点断面,t是时间,pollutionit是被解释变量,表示i断面t时间的水污染指标。policyit×timeit是“河长制政策实施与时间的交叉项;policyit是河长制政策实施的虚拟变量,如城市实施了河长制,则policyit取值为1,反之则为0;timeit是时间虚拟变量,在实施河长制之后timeit取值为1,反之则为0;α1是交叉项的回归系数,也表现为双重差分模型重点考察的政策处理效应。Xit是控制变量,包括人均地区生产总值、地区生产总值增长率、产业结构、地方政府竞争、工业化程度以及人口规模等;β是控制变量的系数;γt是时间固定效应;μi是城市固定效应;εit是随机扰动项。

三、实证结果与分析

(一)描述性统计分析

实验组和控制组中的酸碱度、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮和化学需氧量的均值都略有差异。从整体上来看两组数据较为相近,说明样本分布比较均匀,具有可比性。实验组中除酸碱度外,其余衡量水环境质量的各项指标均优于控制组,说明黄河流域较早实施“政区单元”河长制政策的城市河流水环境质量实现了较好改善。描述性统计结果如表3所示。

表3 2012—2018年实验组和控制组各变量的描述性统计结果

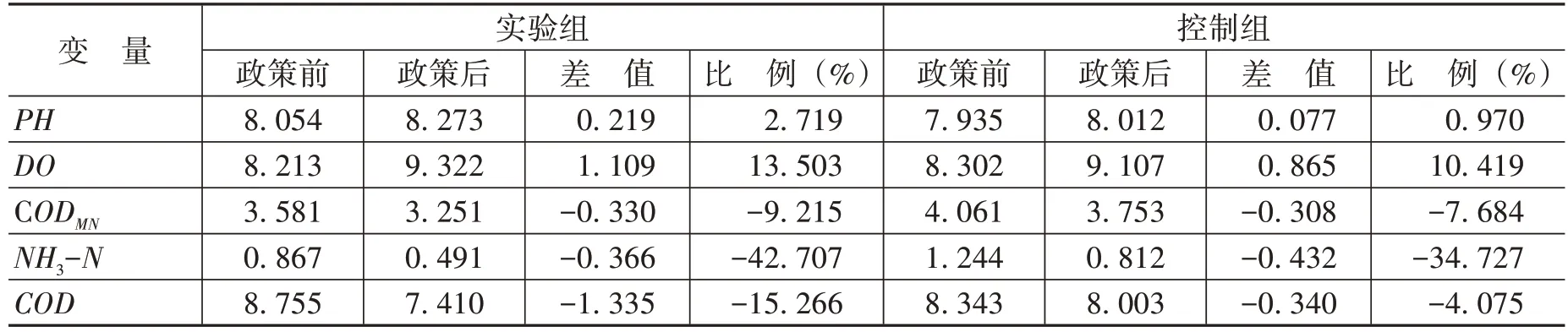

进一步对比政策实施前后水环境质量指标均值的变化情况。溶解氧(DO)上升,上升比率接近15%,溶解氧上升对水环境质量有着正向作用。高锰酸盐指数(CODMN)、氨氮(NH3-N)和化学需氧量(COD)均在一定比例上降低,降幅最高近50%,高锰酸盐指数、氨氮和化学需氧量越低,水环境质量越好。酸碱度(PH)有所上升,这是唯一在政策实施后没有得到改善的水环境质量指标,其原因可能是地方政府对生活污水和工业废水的排放管理不足,因而导致对河水酸碱度的治理效果不理想。河长制政策实施前后水环境质量指标平均值变化,结果如表4所示。

表4 河长制政策实施前后水环境质量指标平均值变化

(二)DID检验

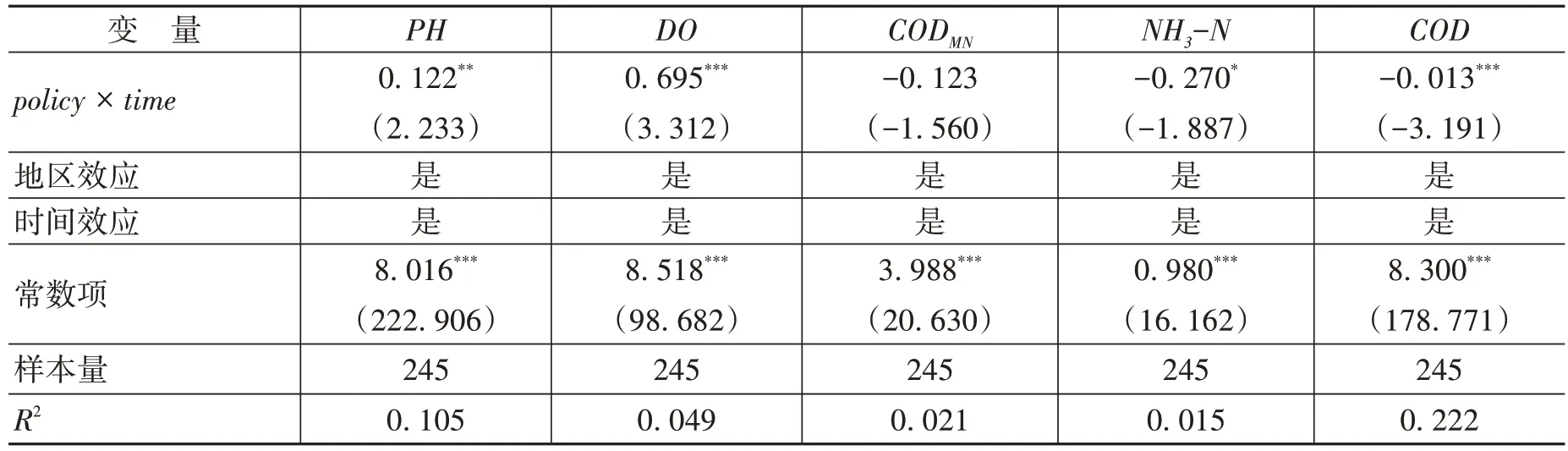

为评估“政区单元”河长制政策的实施对黄河流域水环境质量的影响,本文使用双重固定效应的DID 模型进行回归。DID 基准回归控制了地区固定效应和时间固定效应,但没有加入控制变量。结果如表5所示。

表5 DID模型估计结果(不加控制变量)

由表5可知,河长制政策并没有全面改善黄河水环境质量。随着“政区单元”河长制政策的实施,氨氮在10%水平上显著下降,化学需氧量在1%水平上显著下降,表明河流水质总体情况有一定改善,但酸碱度指标在5%水平上显著上升,表明酸碱度指标没有得到改善。高锰酸盐指标的回归结果不显著。

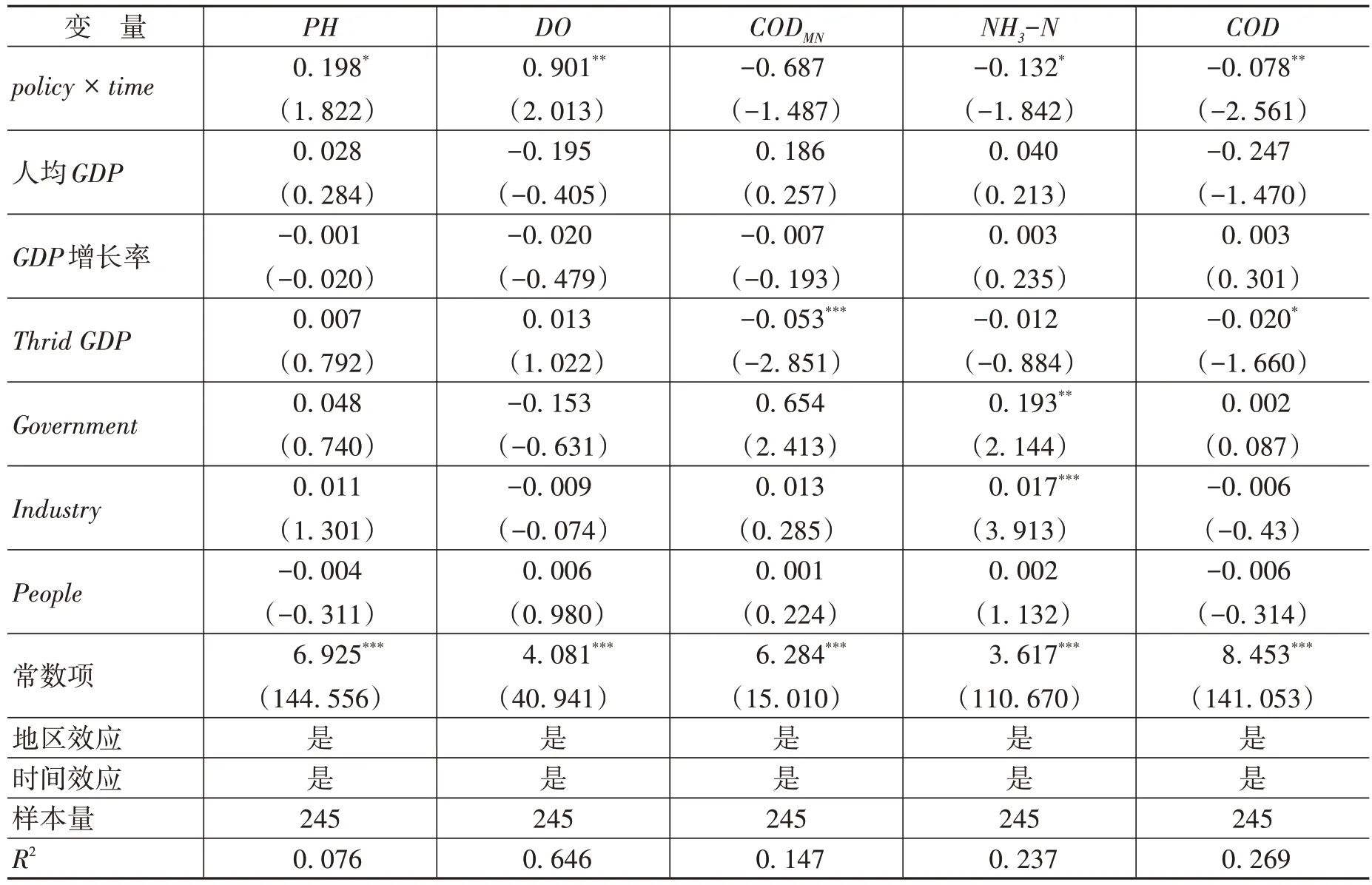

本文对加入控制变量的DID模型进行估计,回归结果表明:在加入控制变量之后,河长制政策并没有全面改善黄河水环境质量。溶解氧在5%的水平上显著上升,氨氮在10%水平上显著下降,化学需氧量在5%的水平上显著下降,河流水环境质量总体得到一定改善,但酸碱度在10%的水平上显著上升,表明该指标没有明显改善。高锰酸盐指标不显著。随着产业结构变化,第三产业比重增加,化学需氧量在10%水平上显著下降,高锰酸盐在1%的水平上显著下降,表明河流水环境质量得到改善,这说明第三产业比重的增加有助于改善环境状况。加入地方政府竞争控制变量后,氨氮在5%的水平上显著上升,表明地方政府竞争对水环境质量具有负面影响,这可能是因为相较于环境治理这种周期长、成本高、短期见效慢的项目,地方政府更注重追求当地经济的发展。随着工业化程度提高,氨氮在1%的水平上显著上升,不利于水环境质量的改善。因此,从保护水环境质量的角度,黄河流域应改善产业结构,由原来工业主导型经济向服务主导型经济转变,通过构建良好的制度环境,促进第三产业发展。

表6 DID模型估计结果(加入控制变量)

(三)稳健性检验

稳健性检验考察的是政策评价方法和指标解释能力的稳健性,当改变某些参数时,评价方法和指标是否仍然对评价结果保持一致和稳定的解释。做法是改变某个特定的参数,进行重复的实验,来观察实证结果是否随着参数设定的改变而发生变化,如果改变参数设定后,结果的符号和显著性发生了变化,这说明结果是不稳健的,需要寻找其问题所在。本文为保证回归结果的可靠,分别采取平行趋势检验、安慰剂检验和替换控制组的方法对回归结果进行稳健性检验。

⒈ 平行趋势检验

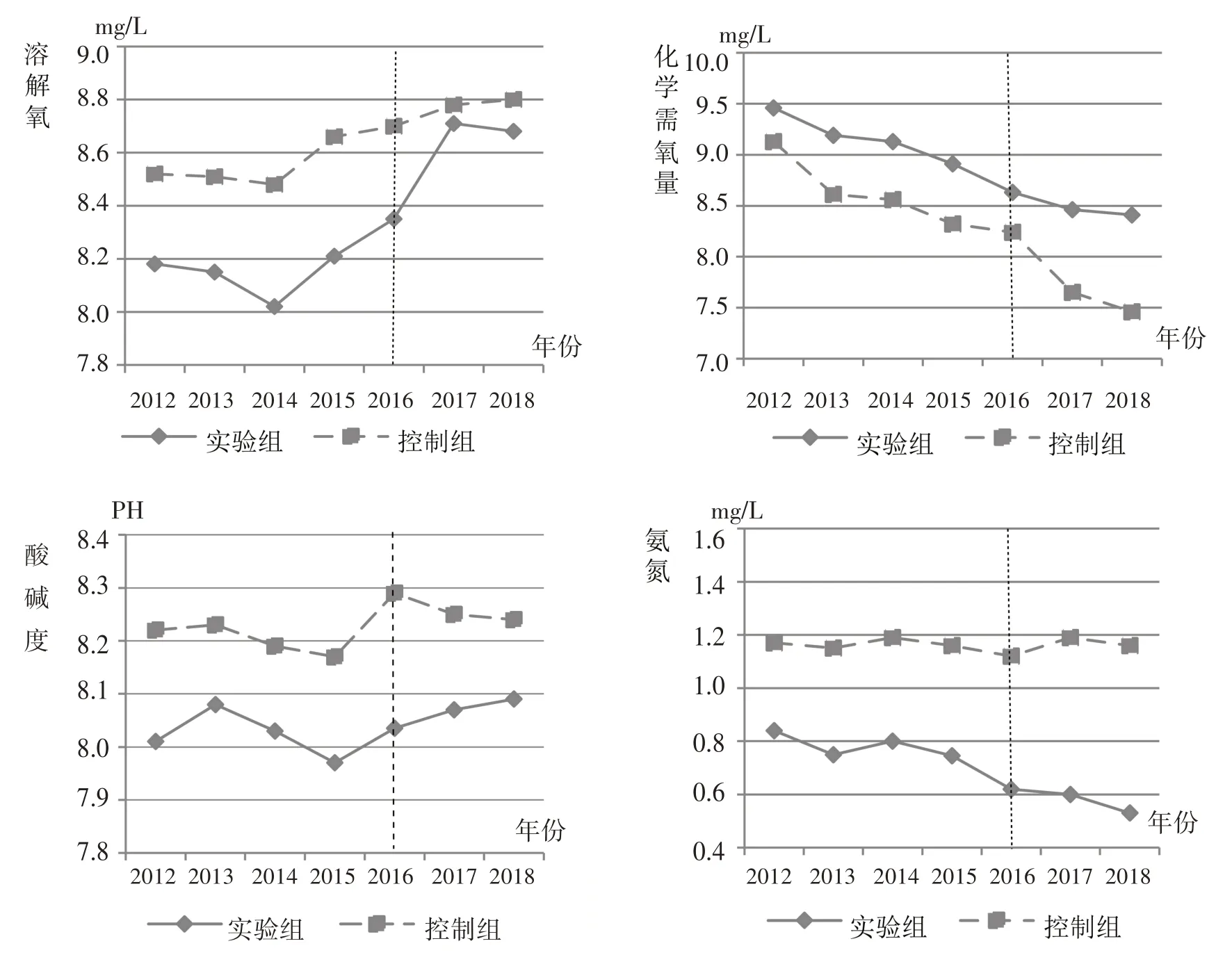

平行趋势或共同趋势是指,实验组和控制组在政策实施之前必须具有大致相同的发展趋势,若不满足这一条件,则双重差分法得出的政策效应就不完全是真实的政策效应。使用双重差分法的一个重要的前提假设是满足平行趋势假定,两组样本在政策发生之前必须具有可比性,实验组如果没有受到政策干预,其时间趋势应该与控制组一致。图1绘制了黄河流域2012—2018年实验组和控制组中溶解氧、化学需氧量、酸碱度以及氨氮四个(由于高锰酸盐指数不显著,所以本文没有绘制)水环境质量指标均值的时间趋势,实验组和控制组主要水污染指标的均值在政策实施前基本呈同趋势变化,故满足平行趋势假设。结果如图1所示。

图1 实验组和控制组主要水污染指标均值时间趋势

⒉ 安慰剂检验

为进一步验证“政区单元”河长制对于流域污染治理影响的稳健性,本文通过随机分配试点城市,虚构一组进行安慰剂检验。本文从黄河流域35 个地级市中随机抽取11 个地级市作为虚拟组,假设这11个城市实施了“政区单元”河长制政策,其他城市作为对照组,重新进行双重差分估计。随机抽样要确保本文构建的自变量对水环境质量指标没有影响,任何显著性的显现都将表明上述的回归结果有偏差。本文进行了500次的随机抽样,并对式(1)进行基准回归。如果虚拟组DID的估计结构仍然显著,说明原来的估计结果可能出现了偏误。本文绘制了500个估计系数的分布及其相关P值图,①由于篇幅所限,文中没有列示该图,留存备索。结果显示DID的估计系数均不显著,故安慰剂检验通过。

⒊ 替换控制组

为检验结果的稳健性,选取与控制组同省并相邻的10个地级市(潍坊、烟台、青岛、大同、太原、晋城、固原、许昌、平顶山、商丘)作为新的控制组进行DID回归。“政区单元”河长制作为一种自上而下的行政干预改革,同省能够保证控制组所在的地级市来自省级政府的行政压力基本一致,也表明各地级市的经济水平基本相同。“相邻”则表明控制组所在地级市的水环境质量基本一致。回归结果②由于篇幅所限,文中没有列示该表,留存备索。显示随着“政区单元”河长制政策的实施,替换控制组后DID回归结果与上述结论一致,故稳健性检验通过。

四、进一步分析

(一)异质性分析

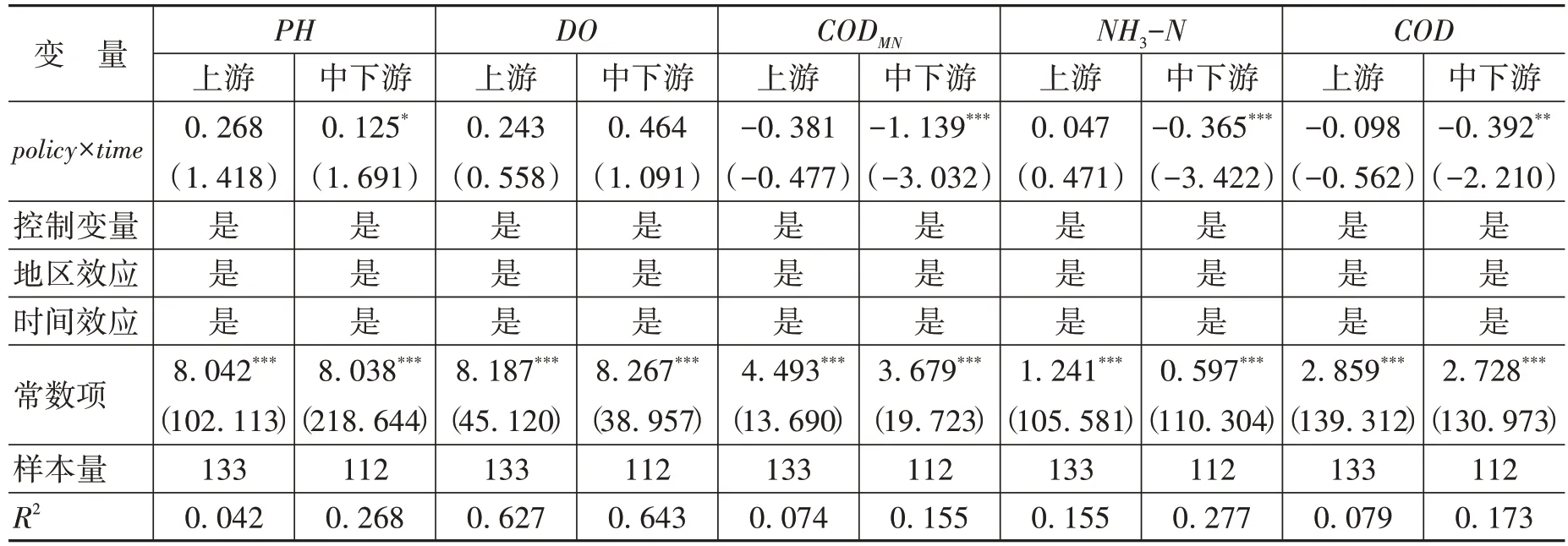

由于经济发展水平存在差异,因而地方政府对环境治理的要求往往并不相同,即使实施了河长制,地方政府也会做出异质性的环境监管行为。Wang等[13]认为地方政府会因为过于重视短期经济发展、缺乏晋升激励而忽视环境监管。为进一步检验河长制的水污染治理效果是否存在区域异质性,对黄河流域的上游和中下游进行分区域异质性检验(青海、甘肃、宁夏和内蒙古位于黄河流域上游;山西、陕西、河南和山东位于中下游)。地区异质性检验结果如表7所示。

表7 地区异质性检验结果

由表7可以看出,“政区单元”河长制在不同地区存在明显异质性。经济较发达的黄河中下游地区“政区单元”河长制治理效果整体上明显优于经济欠发达的上游地区。其中,高锰酸盐和氨氮在1%水平下显著下降,化学需氧量在5%水平上显著下降,这表明黄河中上游推行“政区单元”河长制政策对这三项水质指标的改善效果优于黄河上有。这可能是由于黄河中下游地区经济相较于上游地区经济更发达,因而黄河中下游的产业结构升级、资源利用效率、环境治理能力、政策执行力度等方面或许更有优势。酸碱度在10%水平上显著上升,这可能是某些地方政府更重视考虑经济因素,在执行环境保护政策中存在治标不治本的粉饰性行为所导致的。

(二)影响机制分析

黄河流域“政区单元”河长制政策的实施在一定程度上提升了黄河水污染治理效果。那么,该政策影响水环境质量的传导机制是什么?前文实证结果表明,产业结构、工业化程度对“政区单元”河长制政策效果具有显著影响。本文借鉴Baron和Kenny[14]的方法,检验“政区单元”河长制政策效果的影响机制。

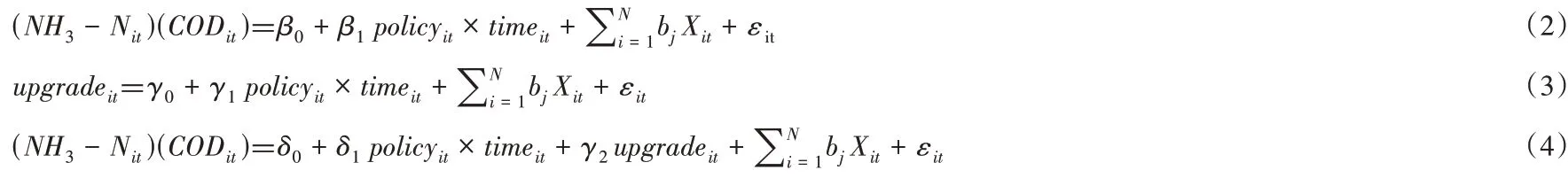

构建模型验证产业升级通过河长制对于氨氮和化学需氧量影响的中介效应;验证产业升级通过河长制对降低氨氮和化学需氧量影响的中介效应,分别如式(2)、式(3)和式(4)所示:

其中,β1、γ1、δ1是交叉项的回归系数,Xit是控制标量,bj是控制变量的系数,εit是随机扰动项。机制检验结果如表8所示。

表8 机制检验结果

由表8可知,列(1)和列(4)为第一步的回归结果,氨氮在10%水平上显著下降,化学需氧量在5%水平上显著下降,表明“政区单元”河长制政策的实施对于改善水环境质量具有积极影响。列(2)和列(5)为第二步的回归结果,系数均通过了1%显著性水平检验,表明“政区单元”河长制政策的实施能够优化资源配置,促进地区产业结构升级,改善了黄河流域水环境质量。列(3)和列(6)是第三步的回归结果,氨氮在10%水平上显著下降,化学需氧量在5%水平上显著下降,这表明产业结构升级通过发挥良好的环境效应,改善了黄河流域水环境质量。因此,“政区单元”河长制的实施能够通过促进地区的产业结构升级一定程度改善黄河水环境质量。

五、结论与政策建议

(一)结论

本文利用黄河流域多个地方政府渐进性施行“政区单元”河长制的准自然实验,基于黄河流域2012—2018年地级市面板数据,运用双重差分法研究“政区单元”河长制对黄河流域水污染的治理效果以及政策的传导机制。研究发现:在跨省黄河水污染治理方面,河长制政策虽然在一定程度上实现了水污染治理,但并未达到黄河水污染的全面治理。黄河流域“政区单元”河长制政策的实施显高了黄河流域水中溶解氧的浓度,降低了氨氮和化学需氧量,但高锰酸盐指数和酸碱度并没有降低,这表明“政区单元”河长制并没有实现对黄河流域水环境质量的全面治理。异质性检验表明,黄河流域经济较发达中下游地区河长制政策整体效果优于经济欠发达的上游地区,这可能是由于地方政府对环境治理的诉求并不相同,因而“政区单元”河长制政策效果表现出明显的区域异质性。影响机制分析表明,“政区单元”河长制能够通过推动产业结构升级能够提升黄河水环境质量,提高水环境质量治理效果。

(二)政策建议

由于“政区单元”河长制并没有实现对黄河流域水环境质量的全面治理,因而应构建形成整体性治理格局的“流域单元”河长制。考虑到“政区单元”河长制在不同地区表现出区域异质性,因而应当以黄河流域管理委员会为基础,构建黄河“流域单元”河长制,推动省级河长协作。应对传统的以“政区单元”河长制形成补充,由当前以“省区单元”为主的属地管理转向以“流域单元”为主结合“省区单元”为辅的流域治理格局,转向黄河流域左右岸、干支流协同,实现黄河流域由分散治理转向以流域为单元的整体性治理格局。

以黄河流域为单元,实施统一空间规划。黄河流域是具有独特地理特征和整体功能的复合生态系统,以流域为基本单元的水资源综合治理是推动黄河流域资源—环境—社会—经济协调发展的重要途径。由于省际行政区划难以形成黄河流域整体性的治理格局,因而需要实施黄河全流域协同、统一的空间规划,实施包括黄河全流域的产业结构转型协同、产业分工协同、产业结构协同、产业布局协同、城镇布局协同、国土空间开发协同以及生态保护协同等。

实施全流域水污染监控,构建差异化区域生态保护。通过科技支撑推进黄河流域大治理,实现黄河全流域水污染一体化监控,但考虑到黄河流域各省份经济发展水平不同,水污染治理侧重点区域差异较大,因而各省份应因地制宜,精准施策,有针对性地治理黄河水污染的异质性问题。经济较发达的黄河中下游流域省份,应注重流域水质的预防和保护措施,加大对黄河水环境质量的保护力度;经济欠发达的上游省份,应着重优化纵向生态补偿,加强生态保护力度。建立黄河中下游省份对上游省份横向生态补偿机制,统筹协调黄河全流域水污染防治工作,实现黄河流域生态大保护与高质量发展的协同。