大蛾卵跳小蜂触角感受器的扫描电镜观察

2022-11-29王建军王敬贤栾庆书董莉莉曹传旺

王建军,王敬贤,栾庆书,都 慧,姜 旭,董莉莉,曹传旺

(1.东北林业大学林学院,黑龙江 哈尔滨 150040; 2.辽宁省林业科学研究院,辽宁省森林保护重点实验室, 辽宁 沈阳 110032; 3.鞍山市自然资源事务服务中心,辽宁 鞍山 114000)

昆虫触角作为重要的感觉器官,在交配与产卵、寄主定位、栖境选择[1-2]、种内和种间识别[3]等方面发挥着重要作用。昆虫的触角、复眼、口器、足和产卵器上都有数量不等的感受器[4],每种昆虫有其独特的感受器空间分布模式,且在昆虫形态发生阶段就已确定[5]。昆虫的触角感受器主要分为机械感受器、温湿度感受器和化学感受器[5]。寄生蜂主要依靠触角上的嗅觉感受器感知寄主或异性昆虫释放的化学信息素来定位寄主和配偶[6]。由于雌、雄蜂在其生活史中承担不同的职能,致使感受器的种类、数量、大小、分布存在一定差异[7-8]。

大蛾卵跳小蜂(Ooencyrtuskuvanae)隶属于膜翅目(Hymenoptera)跳小蜂科(Encyrtidae),是鳞翅目害虫舞毒蛾(Lymantriadispar)、松毛虫(Dendrolimusspp.)、柳毒蛾(Stilpnotiasalicis)[9]、烟毒蛾(L.fumida)、天幕毛虫(Malacosomaneustriatestacea)[10]和半翅目(Hemipteraa)斑衣蜡蝉(Lycormadelicatula)[11]等昆虫的卵寄生蜂;国内分布于黑龙江、吉林、辽宁、河北、北京、湖南、四川、台湾等省(市),国外自然分布于日本和朝鲜半岛,被引入意大利、西班牙、北非和美国用于防治舞毒蛾[9-10]。本研究利用扫描电镜观察大蛾卵跳小蜂成虫触角的形态、结构组成和长度,以及触角感受器的种类、数量和分布,明确雌、雄成虫触角及其感受器的差异,为探究各种感受器的内部结构、感受机制及相关功能提供基础数据。

1 材料与方法

1.1 供试昆虫

2020年9月在辽宁省新宾满族自治县上夹河镇古楼村(124.38°E, 41.87°N)采集当年产舞毒蛾卵,在室内自然羽化获得大蛾卵跳小蜂成虫,然后在人工气候箱内连续饲养,羽化的小蜂成虫用20%蜂蜜水(体积比)和花粉饲喂。饲养条件为: 温度(25±1) ℃,相对湿度(75±5)%,光暗周期为14 h/10 h。

1.2 样品制备及观察

于2021年1—4月,取新羽化的大蛾卵跳小蜂雌、雄成虫各10头,在体视显微镜(Leica EZ4HD)下用解剖刀和镊子将头部取下,雌、雄蜂触角分开放入1.5 mL灭菌离心管中,加入2.5%(体积分数)戊二醛溶液,于4℃冰箱中过夜。将雌、雄蜂头部分别转入装有0.1 mol/L PBS溶液的灭菌离心管中,用超声波清洗2次,每次40~50 s。然后依次经体积分数30%、50%、70%、85%、100%的乙醇梯度脱水,15 min/次,再用100%(体积分数)丙酮脱水2次,每次10 min,室温下自然干燥。用导电胶将干燥好的触角贴于样品台上,用Phenom-Word公司生产的Phenom Prox(能谱版)电子扫描显微镜进行观察、拍照和测量。观察雌蜂4个触角(背面和腹面各2个),雄蜂5个触角(背面3个、腹面2个);根据Schneider[5]、Zhang等[12]、Zheng等[13]和Wang等[14]对触角感受器的分类方法确定感受器类型。

1.3 数据处理

成虫触角各节长度、感受器的长度和直径用扫描电镜的标尺测量,用SPSS 25.0软件统计分析,雌、雄蜂触角上不同感受器的长度、宽度、基部直径等差异显著性通过独立样本t检验比较。

2 结果与分析

2.1 大蛾卵跳小蜂触角的形态及各亚节长度

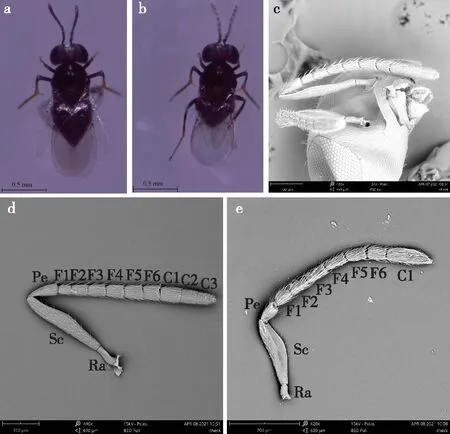

经观察发现,大蛾卵跳小蜂个体雌蜂略大于雄蜂,雌蜂后胸宽0.4~0.5 mm(平均0.496 mm),体长1.4~1.6 mm(平均1.440 mm)(图1a);雄蜂后胸宽0.4~0.5 mm(平均0.435 mm),体长1.2~1.4 mm(平均1.298 mm)(图1b)。大蛾卵跳小蜂雌、雄成虫触角形状相同,但结构组成和长度不同,具有明显的性二型现象。雌、雄成虫触角均呈膝状,着生于头部颜面的臼形触角窝内,由支角突、柄节、梗节和鞭节组成,各小节间以关节相连(图1d、1e)。在体视显微镜下,雌蜂触角基部颜色较黑,向端部颜色逐渐变淡,端部为淡黄色;雄蜂触角颜色较为均匀,整体呈白色。雌蜂触角12节,其中支角突、柄节、梗节各1节,鞭节分为6索节和3棒节(图1d)。雄蜂触角10节,其中支角突(Ra)、柄节(Sc)、梗节(Pe)各1节,鞭节分为6索节和1棒节(图1e)。

a. 雌蜂female; b. 雄蜂male; c. 雌蜂头部及触角head and antennae of female; d. 雌蜂触角antenna of female; e. 雄蜂触角antenna of male。Ra. 支角突antennifer; Sc. 柄节scape; Pe. 梗节pedicel; F1. 第1索亚节first funicle; F2. 第2索亚节second funicle; F3. 第3索亚节third funicle; F4. 第4索亚节fourth funicle; F5. 第5索亚节fifth funicle; F6. 第6索亚节sixth funicle; C1. 第1棒亚节first clava; C2. 第2棒亚节second clava; C3. 第3棒亚节third clava.

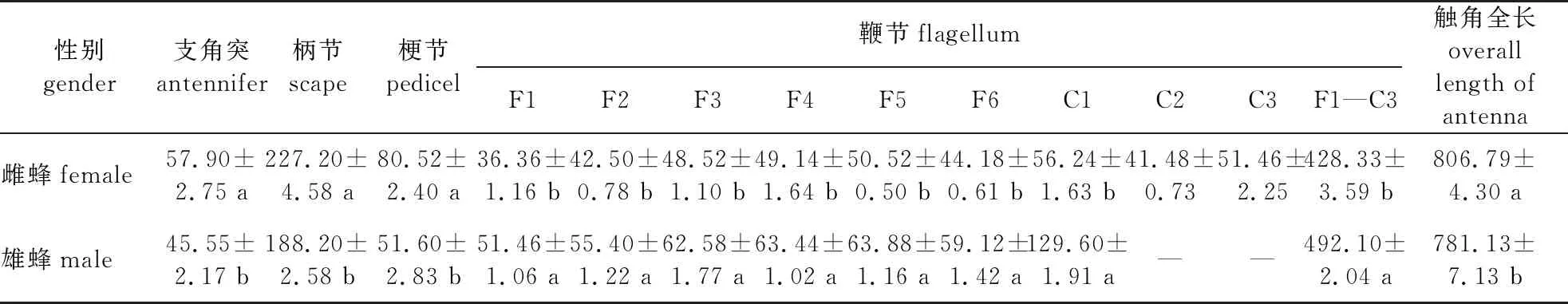

雌蜂触角总长(806.79±4.30) μm,鞭节最长,占触角总长的53.09%;其次为柄节、梗节、支角突,其中柄节长度为梗节的2.82倍;鞭节各亚节大小较为均匀,差别不明显,其中第1索亚节(F1)最短[(36.36±1.16)] μm,第1棒亚节(C1)最长[(56.24±1.63) μm]。雄蜂触角总长为(781.13±7.13) μm,鞭节最长,占触角总长的63.00%;其次为柄节、梗节、支角突,柄节长度为梗节的3.65倍;鞭节各亚节中,索亚节与棒亚节长度差别较大,第1棒亚节(C1)最长[(129.60±1.91)] μm,为索节上最短的第1索亚节(F1)长度[(51.46±1.06) μm]的2.52倍。雌蜂触角的支角突、柄节、梗节的长度都显著大于雄蜂相应部分长度;雌蜂鞭节第1~6索亚节(F1—F6)长度都显著小于雄蜂相应索亚节的长度;雌蜂鞭节上棒节有3亚节,而雄蜂鞭节上棒节只有1亚节,雌蜂第1棒亚节(C1)的长度显著小于雄蜂棒节长度,而1~3棒亚节(C1—C3)之和又显著大于雄蜂触角的棒节长度(表1)。

表1 大蛾卵跳小蜂触角各亚节长度

2.2 大蛾卵跳小蜂触角感受器类型、形态和数量

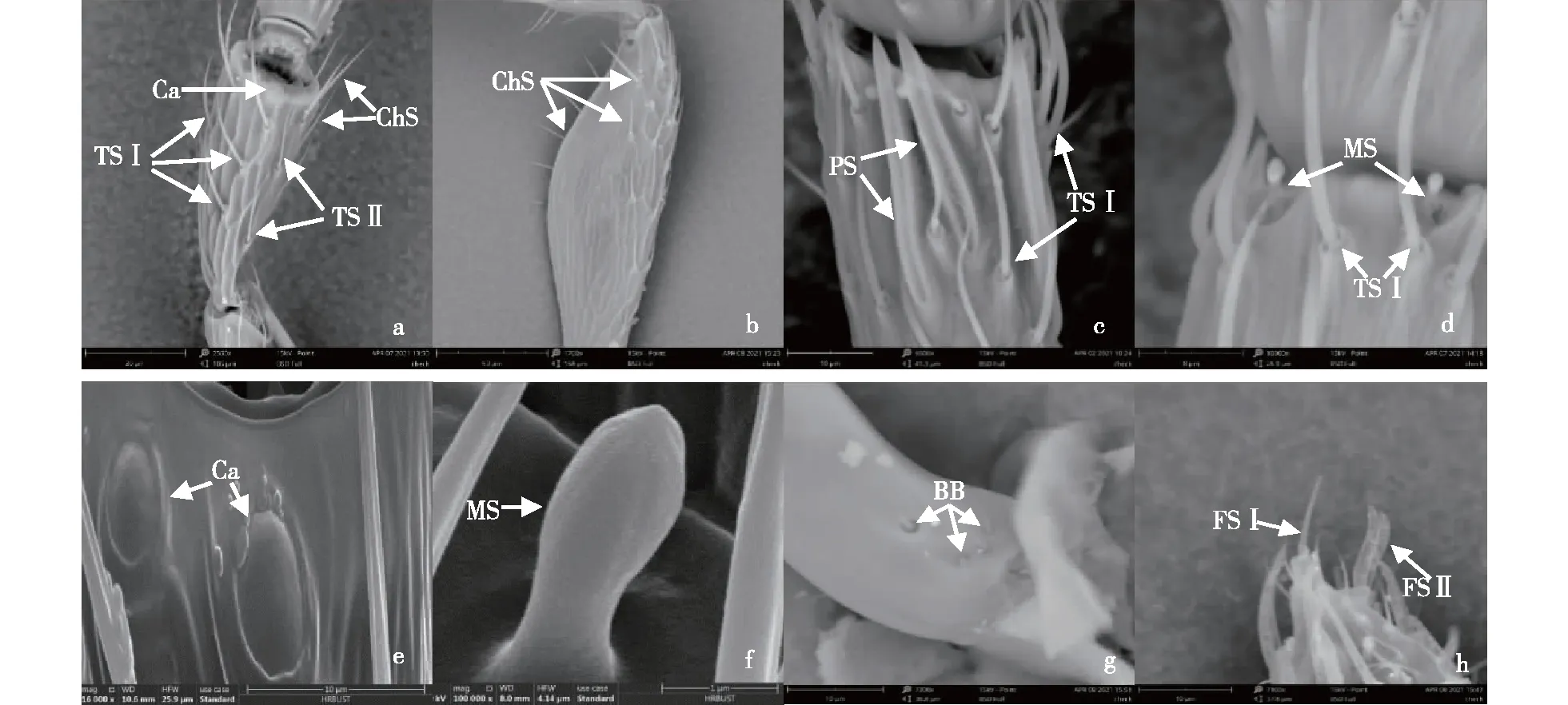

大蛾卵跳小蜂触角表面共观察到7种感受器,分别为毛形感受器(Ⅰ型和Ⅱ型)、刺形感受器、钟形感受器、板形感受器、乳状感受器、Böhm氏鬃毛、指形感受器(Ⅰ型和Ⅱ型)。

2.2.1 毛形感受器(trichodea sensilla,TS)

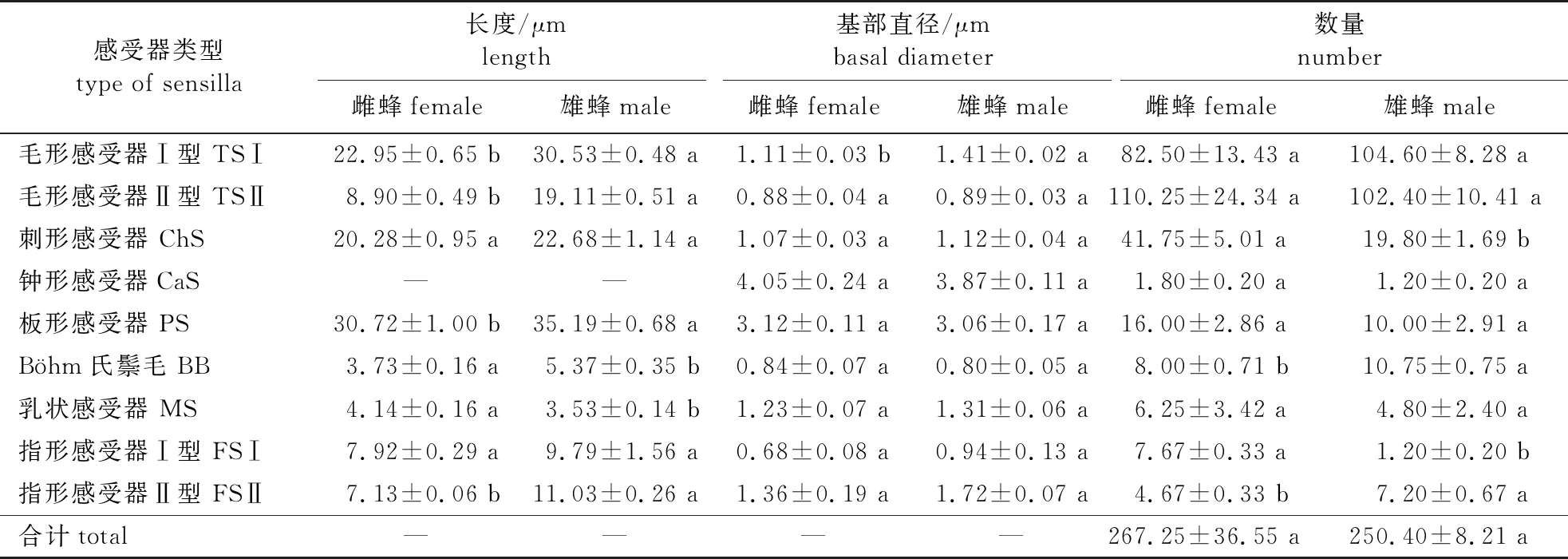

各种感受器的形态特征如图2所示,感受器大小和数量见表2。

TSⅠ. 毛形感受器Ⅰ型trichodea sensilla subtype Ⅰ; TSⅡ. 毛形感受器Ⅱ型trichodea sensilla subtype Ⅱ; ChS. 刺形感受器chaetica sensilla; CaS. 钟形感受器campullacea sensilla; PS. 板形感受器placodea sensilla; MS. 乳状感受器mammilliformia sensilla; BB. Böhm氏鬃毛Böhm bristles; FSⅠ. 指形感受器Ⅰ型finger-like sensilla subtype Ⅰ; FSⅡ. 指形感受器Ⅱ型 finger-like sensilla subtype Ⅱ. 下同。The same below.

毛形感受器在雌、雄蜂触角上数量最多、分布最广,在雌、雄蜂触角鞭节各亚节均有分布。按照形状和长度分为2类:毛形感受器Ⅰ型(TSⅠ)和毛形感受器Ⅱ型(TSⅡ)。毛形感受器Ⅰ型呈长毛状,从基部向端部逐渐变细,整体呈弧状弯曲,端部向触角末端前倾,表面有棱;基部着生于基窝中,基窝隆起高于触角表面,形似火山口 (图2a、2c)。雌蜂触角上该类型感受器长度为(22.95±0.65) μm (n=30,n为样本量,下同),基部直径为(1.11±0.03) μm (n=30),均显著小于(P<0.01)雄蜂触角上的长度(30.53±0.48) μm (n=27)和基部直径(1.41±0.02) μm (n=27)(表2)。

表2 大蛾卵跳小蜂触角感受器大小和数量

毛形感受器Ⅱ型(TSⅡ)形似丝带,多数端部呈“S”形弯曲,少数直立生长,末端较尖,表面光滑,着生于基窝中(图2a),长度和基部直径均小于毛形感受器Ⅰ型。雌蜂触角上该类型感受器长度为(8.90±0.49) μm (n=23),极显著(P<0.01)小于雄蜂触角上的长度[(19.11±0.51) μm (n=15)];雌蜂触角上此感受器基部直径为(0.88±0.04) μm (n=23),与雄蜂触角上的基部直径[(0.89±0.03) μm (n=15)]无显著差异 (P>0.05)(表2)。毛形感受器Ⅰ型和毛形感受器Ⅱ型在雌、雄蜂触角上的数量均无显著差异。

2.2.2 刺形感受器(chaetica sensilla,ChS)

外形如长刺,表面有棱形纹,倾斜生长,不弯曲,顶端极尖,基窝较浅(图2a、2b)。雌蜂触角上此感受器长度为(20.28±0.95) μm (n=23),基部直径为(1.07±0.03) μm (n=23),与雄蜂触角上长度和基部直径均无显著差异(表2)。刺形感受器在雌、雄蜂触角上均分布在柄节和梗节,且为柄节上的唯一感受器,数量上少于毛形感受器(表2)。雌蜂触角上刺形感受器的数量约为雄蜂触角上的2倍(表2)。

2.2.3 钟形感受器(campullacea sensilla, CaS)

只分布于雌、雄蜂触角梗节末端(图2a, 2e),镶嵌在凹陷的表皮腔内,呈凸起的饼形结构,每一触角仅1~2个。雌蜂基部直径为(4.05±0.24) μm (n=9),数量为(1.80±0.20)个(n=5),与雄蜂基部直径[(3.87±0.11) μm (n=5)]和数量[(1.20±0.20)个(n=5)]无显著差异(表2)。

2.2.4 板形感受器(placodea sensilla, PS)

整体似船形,中间凹陷,边缘呈脊状隆起,较宽,为大型感受器,与鞭节的索节近乎等长。多数于所在亚节基部约1/3处开始出现,沿纵轴方向与触角表面愈合,仅尖端少部分与触角分开,分开部分略超出板形感受器所在亚节(图2c)。雌蜂触角上板形感受器长度(30.72±1.00) μm (n=26),显著(P<0.05)小于雄蜂触角上板形感受器的长度[(35.19±0.68) μm (n=10)];雌蜂触角上板形感受器宽度(3.12±0.11) μm (n=26),与雄蜂触角上板形感受器的宽度[(3.06±0.17) μm (n=10)]无显著差异 (表2)。雌蜂触角上板形感受器数量略高于雄蜂,但二者并无显著差异(表2)。

板形感受器分布于雌、雄蜂触角鞭节除第1亚节外的各亚节上,且数量和位置基本固定(表2)。在雌蜂触角上,板形感受器尖端部分在F2—C2上均超出所在亚节,在末端C3亚节上未超出亚节;同一亚节上的多个板形感受器基部与尖端基本处于相同水平位置。在雄蜂触角上,板形感受器的尖端部分在F2—F6上也均超出所在亚节;而在C1亚节上,板形感受器数量较多,尖端部分未超出所在亚节,且多个板形感受器的基部与尖端并未处在相同水平位置,而是交叉出现。

2.2.5 乳状感受器(mammilliformia sensilla, MS)

乳状感受器外形呈乳头状,基部呈粗柄状,端部膨大呈球状。着生于基窝内,整体垂直于触角表面(图2d, 2f)。雌蜂上此类型感受器长度为(4.14±0.16) μm (n=14),显著(P<0.05)大于雄蜂上的长度[(3.53±0.14) μm (n=9)];雌蜂上此感受器端部球径为(1.23±0.07) μm (n=14),与雄蜂上端部球径无显著差异 (表2)。乳状感受器数量较少,在雌、雄蜂间无显著差异 (表2),在雌蜂触角上各鞭亚节均有分布,在雄蜂触角的梗节和各鞭亚节上有分布。

2.2.6 Böhm氏鬃毛(Böhm bristles, BB)

感受器呈圆锥形,位于浅坑状基窝内,表面光滑,多数直立,少数末端弯曲(图2g)。雌蜂触角上此类型感受器长度为(3.73±0.16) μm (n=17),显著(P<0.01)小于雄蜂触角上的长度[(5.37±0.35) μm (n=11)];而此类型感受器基部直径在雌蜂的[(0.84±0.07) μm]与雄蜂的[(0.80±0.05) μm]触角间无显著差异(表2)。该感受器通常3~5个聚集生长,雌蜂触角上显著(P<0.05)小于雄蜂触角上的数量(表2)。Böhm氏鬃毛在触角上的位置较为固定,分布于雌、雄蜂支角突和梗节基部。

2.2.7 指形感受器(finger-like sensilla,FS)

形状似手指,一般不弯曲,分为指形感受器Ⅰ型(FSⅠ)和指形感受器Ⅱ型(FSⅡ),茎秆较粗壮,顶端钝圆(图2h)。指形感受器Ⅰ型从基部到端部逐渐变细,变化较为平缓,端部不尖锐;指形感受器Ⅱ型从基部到端部大小近一致,端部稍弯曲。雌蜂触角上指形感受器Ⅰ型长度为(7.92±0.29) μm (n=3),基部直径为(0.68±0.08) μm (n=3),与雄蜂触角上的指形感受器Ⅰ型长度[(9.79±1.56) μm (n=4)]和基部直径[(0.94±0.13) μm (n=4)]无显著差异。雌蜂触角上指形感受器Ⅱ型长度为(7.13±0.06) μm (n=3),基部直径(1.36±0.19) μm (n=3),均显著(P<0.05)小于雄蜂的指形感受器Ⅱ型长度[(11.03±0.26) μm (n=6)]和基部直径[(1.72±0.07) μm (n=6)]。雌蜂指形感受器Ⅰ型数量较多(7.67±0.33)个,显著(P<0.01)多于雄蜂上的数量[(1.20±0.20)个;雌蜂指形感受器Ⅱ型数量 (4.67±0.33)个显著(P<0.05)少于雄蜂上的数量[(7.20±0.67)个(表2)。

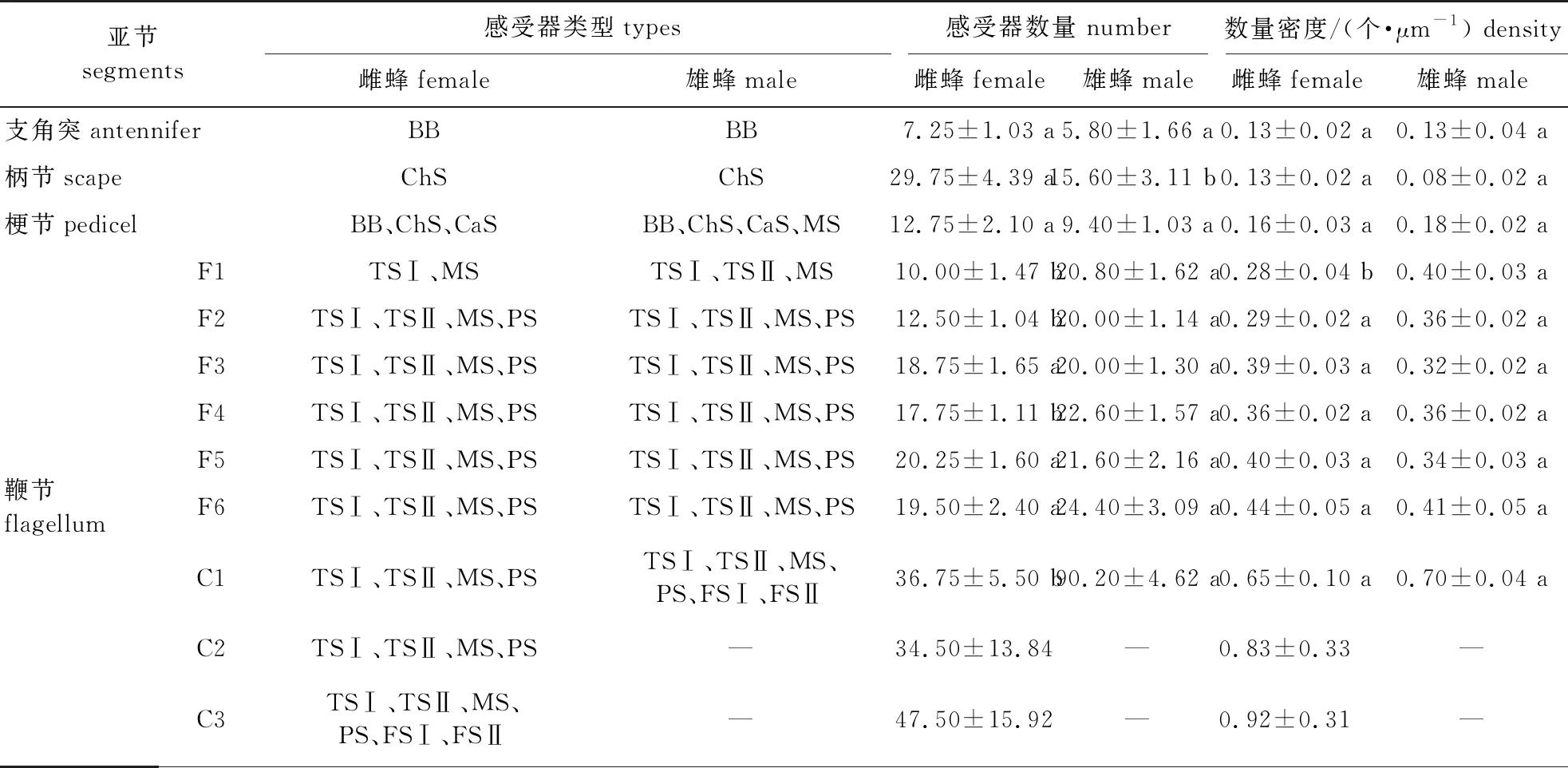

2.3 大蛾卵跳小蜂触角各节上感受器分布

从触角基部到端部,感受器的类型和数量呈现出越来越多的趋势(表3)。雌、雄蜂支角突和柄节上感受器的种类较为单一。支角突上都只有1种感受器,即Böhm氏鬃毛;柄节上也都只有1种感受器,即刺形感受器。雌蜂梗节上有3种感受器,Böhm氏鬃毛、刺形感受器和钟形感器;雄蜂梗节上除上述3种感受器外,还有乳状感受器。鞭节分为索节和棒节,雌蜂第1索节有毛形感受器Ⅰ型和乳状感受器,雄蜂第1索节除这2种感受器外,还有毛形感受器Ⅱ型。雌、雄蜂第2~6索节及雌蜂第1、2棒节的感受器类型完全相同,都有毛形感受器Ⅰ型、毛形感受器Ⅱ型、乳状感受器和板形感受器。雌蜂第3棒节和雄蜂第1棒节都是触角的最末端,感受器种类和数量都最多,都有毛形感受器Ⅰ型、毛形感受器Ⅱ型、乳状感受器、板形感受器、指形感受器Ⅰ型和指形感受器Ⅱ型。雌、雄蜂触角感受器在支角突、柄节、梗节的分布密度较低,在鞭节密度较高;越靠近触角端部,密度越高,在鞭节末端密度最高。雌蜂鞭节F1上感受器的分布密度显著低于雄蜂鞭节F1感受器的分布密度(P<0.05);其他各亚节上感受器的分布密度在雌、雄蜂间无显著差异。

表3 大蛾卵跳小蜂触角各亚节上感受器分布

3 讨 论

大蛾卵跳小蜂触角上的毛形感受器(Ⅰ型和Ⅱ型)、刺形感受器、板形感受器、乳状感受器、Böhm氏鬃毛、指形感受器(Ⅰ型和Ⅱ型)是膜翅目寄生蜂触角上常见的感受器,且形态与啮小蜂科及姬小蜂科昆虫触角上的感受器较为相似[4, 15-17],而钟形感受器在寄生蜂触角感受器中相对少见。各种感受器的大小不同于其他膜翅目昆虫,在雌、雄成虫间也有差异。机械感受器与感知气流、震动和触摸有关[13]。毛形感受器在多种寄生蜂中普遍存在,形态特征和命名也较为统一[16-18]。大蛾卵跳小蜂雌、雄蜂触角上毛形感受器的数量最多、分布最广,且在鞭节末端最为密集,这几乎是所有昆虫的共性。大蛾卵跳小蜂触角上的毛形感受器Ⅰ型和Ⅱ型均未发现小孔,且两种亚型在雌、雄蜂触角上具有相似的结构、分布和数量,很可能都是机械感受器,主要感受接触性刺激[3, 19]。刺形感受器也是机械感受器,分布于雌、雄蜂触角的柄节和梗节,在多种膜翅目寄生蜂上具有感受触角位置、机械震动、选择求偶环境、适宜场所等作用[5, 15, 20-21]。当利用电镜观察放大到2 000倍以上时,加速电压增加使得电子束速度加快,对感受器的冲击力增大,致使端部较为尖细的毛形感受器、刺形感受器和Böhm氏鬃毛端部会发生部分弯曲,或者产生明显的震动而无法形成清晰图像,而其他顶端较钝圆的感受器则没有此现象,说明这些感受器对周围环境轻微的震动能产生反应。在天牛的2种寄生蜂桑天牛卵啮小蜂(Aprostocetusprolixus)和桑天牛长尾啮小蜂(A.fukutai)触角的毛形感受器上也发现类似现象[15]。

钟形感受器仅在夜蛾黑卵蜂(Telenomusremus)[22]、拟澳洲赤眼蜂(Trichogrammaconfusum)[23]等少数寄生蜂中存在,而在已报道跳小蜂科的班氏跳小蜂(Aenasiusbambawalei)[24],以及Epidinocarsislopezi、Leptomastixdactylopii[25]、Sympiesissericciconiis[26]中均未发现。本研究发现跳小蜂科昆虫中也存在钟形感受器。钟形感受器可能是张力感受器,也可能是一种嗅觉感受器,对信息化合物、CO2和温湿度敏感[27]。板形感受器在雌、雄蜂上都有分布,可以为挥发性信息物质进入触角内部提供通道,一般认为其有嗅觉功能[12, 14, 18-19],也有研究认为其能够感受红外辐射[28],是寄生性昆虫进行寄主栖境远距离化学定位的重要感受器[4]。大蛾卵跳小蜂雌蜂触角上板形感受器的数量大于雄蜂,可能与其担负更多责任有关,因为雌蜂不仅要完成交配行为,更重要的是定位到寄主,完成产卵和繁殖后代的任务。乳状感受器在不同寄生蜂中又被称为坛形感受器、锥形乳头状感受器、腔锥形感受器或锥形感受器等,形态基本相似[16, 29-30],其内部及表面有许多孔道,有嗅觉功能[3, 31],对气味、CO2、温度、湿度敏感[19]。Böhm氏鬃毛是一种感受重力的机械感受器,能够感受触角自身位置的变化,当遇到机械刺激时,能够缓冲重力,控制触角位置下降的速度[5, 32-33]。指形感受器位于触角棒节末端,被毛形感受器包围,是触角最前沿的感受器,具有搜索和感知寄主行为的功能[17]。

从感受器在触角上的分布来看,着生于支角突、柄节和梗节基部的感受器(Böhm氏鬃毛、刺形感受器、钟形感受器)主要为机械感受器,且种类较少,密度也较低;而触角鞭节感受器种类丰富、密度更高,且具有嗅觉功能的化学感受器占据较大比例。这也可能意味着触角鞭节在对寄主的定位、识别、检验、接受、产卵等过程中起到更重要的作用。大蛾卵跳小蜂雌、雄成虫触角上感受器类型完全相同,总量也较为接近,但不同感受器数量仍然存在差异。大蛾卵跳小蜂雌、雄蜂触角在刺形感受器、指形感受器Ⅰ型、指形感受器Ⅱ型之间的性二型差异,说明了它们在化学物质传输和感知方面的功能不同。研究结果能够帮助研究人员更好地理解寄生蜂的行为,尤其雌性寄生蜂寻找寄主时的行为特征。本研究首次描述了大蛾卵跳小蜂的触角感受器外部形态特征、分布和数量,推测了其可能的生理功能,而各类感觉器在感知周围环境、觅食、寻找配偶、产卵寄生等行为中的生理功能和分子机制等更深层次的功能,还需要通过电生理和单细胞测定等技术加以验证。