住房分层对城镇居民生育意愿的影响

2022-11-25周建军任娟娟

周建军 任娟娟 鞠 方

一、引言

生育问题关乎国计民生和国家长远发展,因此,如何维持合理的人口出生率一直是决策部门和学者们关注的重点问题。20世纪70年代,我国开始实施计划生育政策,此后,人口出生率呈总体下降态势,2000年为14.03‰,2020年仅为8.52‰(1)数据来源于《中国统计年鉴2021》。。与此同时,我国正处于加速步入老龄化社会的阶段,第七次全国人口普查数据显示,60岁及以上人口为26402万人,占总人口的18.70%(其中,65岁及以上人口为19064万人,占总人口的13.50%),人口老龄化已然成为影响我国经济社会高质量发展的重要问题之一。在人口老龄化程度不断加深的背景下,低生育率将会对社会的平稳健康运行产生较大的影响。那么,导致中国生育率低迷的原因究竟是什么呢?

住房是中国城镇家庭资产的重要组成部分,《2018年中国城市家庭财富健康报告》显示,我国城市家庭普遍偏重房产配置,住房资产占家庭总资产的比例高达77.7%,远高于美国的34.6%。住房不仅是稳定的住所,更是家庭财富的象征,这也导致了一个以住房财富为表征的住房分层社会(2)吴开泽:《住房市场化与住房不平等——基于CHIP和CFPS数据的研究》,《社会学研究》2019年第6期。。根据居民住房资源占有情况,我国城镇家庭已逐渐分化为无住房产权、唯一住房产权和多套住房产权三大阶层(3)刘祖云、毛小平:《中国城市住房分层:基于2010年广州市千户问卷调查》,《中国社会科学》2012年第2期。。基于住房的重要作用,关于住房对居民行为决策的影响也成为学者们关注的重点问题。我国大部分有产家庭的购房行为高度依赖融资借贷,在2008—2021年,全国个人住房贷款余额从2.98万亿元增至38.32万亿元(4)数据来源于中国人民银行发布的《2021年金融机构贷款投向统计报告》。,与住房产权相伴的高额房贷成为制约家庭行为决策的重要因素。近年来,随着育儿观念的转变以及经济社会的快速发展,不断上升的育儿成本给家庭带来了较大的经济压力,而伴随我国生育政策逐步放宽,生育政策的影响正在逐渐削弱,生活成本、生育成本转而成为影响生育水平的重要因素(5)晏月平、王楠:《改革开放四十年中国人口发展与人口效率研究》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2019年第5期。。住房作为一种既有消费属性又有投资属性的特殊商品,对居民的影响不仅局限于客观行为与主观感受,还应关注到住房对居民生育意愿的影响。生育意愿是人们对于生育问题的主观态度,反映了结合主观需求和客观现实的预期生育行为,是预测人口生育水平和人口结构的重要指标。2021年7月20日,《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》发布,明确实施三孩生育政策及配套支持措施,这是党中央为积极应对人口老龄化、缓解人口低出生率而对生育政策作出的进一步调整。在此背景下,我们讨论并研究影响生育意愿的住房因素,有助于破除阻碍生育的“拦路虎”,不仅为制定更加合理的生育支持措施与房地产政策提供参考,对于提振生育率、实施积极应对人口老龄化国家战略也具有重要的现实意义。

本文使用2014、2018年中国家庭追踪调查数据,构建以房产数量为表征的住房分层指标来探讨住房对城镇居民生育意愿的影响。本文可能的边际贡献主要体现为以下两方面:一是在我国全面放开三孩之际,探讨目前遏制生育率上升的住房问题成因,揭示由住房不平等所导致的主观生育意愿差异背后的客观事实,丰富学界关于住房对生育问题影响的研究;二是本文不仅就住房分层对生育意愿的异质性影响进行了实证探索,还剖析了多套住房产权者与唯一住房产权者、保障房者与在市场上租房者生育意愿差异化表现的微观机制,进一步揭示造成住房刚需家庭低生育水平的原因。

二、文献简述与理论分析

(一)文献简述

已有文献探讨了住房对于个人行为如消费(6)杭斌:《住房需求与城镇居民消费》,《统计研究》2014年第9期。(7)杨赞、张欢、赵丽清:《中国住房的双重属性:消费和投资的视角》,《经济研究》2014年第S1期。、公共服务参与情况(8)孙三百:《住房产权、公共服务与公众参与——基于制度化与非制度化视角的比较研究》,《经济研究》2018年第7期。与家庭行为如教育开支(9)陈永伟、顾佳峰、史宇鹏:《住房财富、信贷约束与城镇家庭教育开支——来自CFPS2010数据的证据》,《经济研究》2014年第S1期。、创业(10)李江一、李涵:《住房对家庭创业的影响:来自CHFS的证据》,《中国经济问题》2016年第2期。以及金融市场参与程度(11)陈永伟、史宇鹏、权五燮:《住房财富、金融市场参与和家庭资产组合选择——来自中国城市的证据》,《金融研究》2015年第4期。等方面的影响。但与此同时,住房作为一项特殊的物质资产,对人们的主观感受,如幸福感(12)李涛、史宇鹏、陈斌开:《住房与幸福:幸福经济学视角下的中国城镇居民住房问题》,《经济研究》2011年第9期。(13)张翔、李伦一、柴程森等:《住房增加幸福:是投资属性还是居住属性?》,《金融研究》2015年第10期。、阶层认同(14)张海东、杨城晨:《住房与城市居民的阶层认同——基于北京、上海、广州的研究》,《社会学研究》2017年第5期。、身心健康(15)欧阳文静:《房价与城市居民身心健康——来自CFPS数据的证据》,《财经研究》2019年第9期。以及生活满意度(16)Zhang F., Zhang C., Hudson J., “Housing Conditions and Life Satisfaction in Urban China”, Cities, 2018,81, pp.35-44.等方面也会产生影响。需要指出的是,现有研究虽涉及了住房对个人主观感受的影响,但鲜有研究关注住房分层这一社会现象对个人生育意愿的影响。

有关家庭生育行为的研究,早在1960年,加里·贝克尔就构建了家庭生育决策的微观研究框架,并逐渐发展成为“家庭经济学”。贝克尔提出财富收入会提高家庭对于孩子数量和质量的要求,与住房密切相关的房价对生育行为的影响也得到了许多学者的关注(17)Becker G. S., Barro R. J., “A Reformulation of the Economic Theory of Fertility”, The Quarterly Journal of Economics, 1988,103(1), pp.1-25.。Atalay等利用澳大利亚家庭收入和劳动力动态调查数据研究了住房财富变化对生育率的影响,发现房价每上涨10万美元,生育率上升7.5%,此外,住房财富对生育率的积极影响主要由30岁以上且已育有一孩的女性群体产生(18)Atalay K., Li A., Whelan S., “Housing Wealth and Fertility: Australian Evidence”, The University of Syndney Economics Working Paper Series, 2017,8.。然而,也有学者得出了相反的结论,认为房价迅速上涨迫使女性通过推迟初育年龄的方式降低终身生育率,进而造成了低生育率(19)Mulder C. H., Billari. F. C., “Homeownership Regimes and Low Fertility”, Housing Studies, 2010,25(4), pp.527-541.(20)Liu H., Gao Y., Tisdell C. A., et al., “Are Housing Property Rights Important for Fertility Outcomes in China? Empirical Evidence and Policy Issues”, Economic Analysis and Policy, 2020,65(C), pp.211-223.。近年来,随着日益攀升的房价与不断调整的生育政策,国内部分学者结合我国国情讨论了房价对于生育行为,如生育年龄、生育子女数量的影响。例如,葛玉好和张雪梅发现房价对生育行为存在显著的负向影响,通过测算得出房价每上涨1000元,生育一孩的概率将降低1.8%—2.9%,生育二孩的概率将降低2.4%—8.8%(21)葛玉好、张雪梅:《房价对家庭生育决策的影响》,《人口研究》2019年第1期。;胡佩和王洪卫关注了房价上涨对家庭初次生育时间的影响,认为房价上涨显著推迟了家庭初次生育时间(22)胡佩、王洪卫:《住房价格与生育推迟——来自CGSS微观数据的证据》,《财经研究》2020年第4期。;康传坤等研究表明由于生育行为存在消费和投资两类经济动机,房价上涨显著降低了出生性别比,并通过提高家庭养育子女的成本降低家庭对子女的需求(23)康传坤、文强、楚天舒:《房子还是儿子?——房价与出生性别比》,《经济学》(季刊)2020年第3期。。

已有研究对房价与生育行为问题进行了诸多有益的探索,取得了一定的研究成果。然而,住房作为一种既有消费属性又有投资属性的特殊商品,不仅会影响人们的意识行为,还会对其主观选择产生影响,如生育意愿。但住房产权究竟对生育意愿会产生怎样的影响,仍需进一步严谨的检验,且已有文献很难回应这一影响力度有多大。通过梳理现有文献发现存在以下几点不足:第一,多注重探讨真实房价对生育行为本身的影响,忽视了住房对于生育决策存在的潜在影响;第二,较多研究关注的是生育行为问题,对生育意愿的探讨稍显不足;第三,在我国住房不平等日益加剧的现实背景下,较少有研究触及住房分层对生育意愿的影响。

(二)理论分析

在大多数情况下,房产是家庭储蓄投资的主要方式之一(24)李增刚,杜舒康:《房股联动影响固定资产投资吗?——来自中国资产市场的经验证据》,《济南大学学报(社会科学版)》2021年第4期。,拥有住房产权也成为身份的象征,意味着良好的收入预期以及较好的生活质量。对于我国居民来说,住房还具有极强的情感价值,承载着“安居乐业”的美好愿景。与租房相比,拥有自住房屋的居民往往居住面积更为宽敞、位置更佳,且长期稳定的居所可以免于因租房而存在的被驱赶的风险,自住房屋在教育、医疗等方面享有的公共服务权益也能更好地满足家庭的生活需求。有研究也表明,在获得住房产权机会有限的国家,不仅会出现新生家庭推迟搬离父母家独立生活的时间的情况,还可能会阻碍新生家庭的形成,缩短女性有效生育周期,间接降低生育水平(25)Mulder C. H., “Home-ownership and Family Formation”, Journal of Housing and the Built Environment, 2006,21(3), pp.281-298.(26)Atalay K., Li A., Whelan S., “Housing Wealth, Fertility Intentions and Fertility”, Journal of Housing Economics, 2021,54(C), pp.101787.。此外,除住房使用权外,我们应该意识到与住房相关的其他属性对居民行为决策的影响,这可能也是导致多套住房产权者和仅有一套住房产权者的主观感受和客观行为产生差异的原因。

依据住房相关属性,我们构建了住房产权影响生育意愿的三方面机制。第一,根据马斯洛需求层次理论,仅有一套住房产权属于刚需首套房需求,因此,住房投资属性能否实现取决于所持有房产的数量。房价上涨带来住房价值增值即住房财富效应,使多套住房产权者拥有更大的机会和更多的自由进行房产抵押贷款再融资或变现来获取资本收益,而对于仅有一套住房产权者来说,房价上涨的住房财富成为无法兑现的财富效应。第二,住房是居民的最基本需求,也是居民安身立命之所,较好的住房条件显然能提供生育多个子女所需的居住空间和生活环境。多套住房产权者拥有较为宽裕的人均居住面积,其所带来的积极的“安居效应”对于生育子女具有一定的促进作用。第三,由于房产价值较高,部分居民在购买房产时往往因背负数额较大的住房贷款而承受了沉重的住房贷款压力,居民需要偿还的住房抵押贷款或缴纳租金占收入的比重,在一定程度上刻画了人们对于住房条件的安全感感知情况(27)Vignoli D., Rinesi F., Mussino E., “A Home to Plan the First Child? Fertility Intentions and Housing Conditions in Italy”, Population, Space and Place, 2013,19(1), pp.60-71.。高企的育儿成本与拥有住房产权的成本之间存在竞争关系,较高的抵押贷款会加重居民生活负担,对其他生活需求形成挤出效应,导致拥有住房对于生育意愿存在负向影响。

与有住房产权者相比,无住房产权者不具备自有房屋产权,依据已有文献的界定将租金定义为无住房产权者的居住成本(28)根据无住房产权者是否需要支付租金,将其分为需要支付租金和无须支付租金两类。由于本部分旨在探讨租金对于无住房产权者生育意愿的影响机制,加之无须支付租金的无住房产权者情况较为复杂,故仅针对需要支付租金的无住房产权者进行分析。(29)Himmelberg C., Mayer C., Sinai T., “Assessing High House Prices: Bubbles, Fundamentals and Misperceptions”, Journal of Economic Perspectives, 2005,19(4), pp.67-92.。租金上涨会直接导致无住房产权的租房者用于非住房消费的收入降低,挤出非住房性需求,并削弱其他生活需求,而居住在租金较低的房屋可以使居民腾出资源来满足其他生活需求。为有效解决中低收入住房困难家庭的住房问题,近年来我国政府不断加大保障性住房的建设力度,保障房制度包括为无住房产权者提供廉租房、公租房等,这类保障性住房不仅房租较低,而且相较于在市场上租房还具有一定的稳定性,能极大程度减少住户的居住成本,为其他生活需求腾出资源。由此可见,保障房制度的实施能缓解无住房产权者迫于住房问题而“不敢生”的现象,对于促进无住房产权者的生育意愿具有一定积极意义。

基于上述理论分析,本文提出如下研究假说:

H1:多套住房产权能够有效提高居民生育意愿。

H2:财富效应、安居效应和房贷压力效应是多套住房产权者和仅有一套住房产权者生育意愿差异表现的主要影响机制。

H3:保障房制度能够有效提升无住房产权者的生育意愿。

三、样本、模型设定与变量选取说明

(一)数据样本的选取

数据选取自北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)实施的中国家庭追踪调查(CFPS)。由于CFPS调查问卷仅在2014、2018年设置了“期望/希望孩子个数”这一问题,因此,选取2014、2018年两期CFPS数据作为研究样本。同时,采用各省份土地供应、住房价格等宏观变量与微观数据进行匹配,这些宏观数据分别来源于相应年份的《中国国土资源统计年鉴》《中国统计年鉴》以及各省份年度统计公报。基于研究需要,对数据进行了如下处理:一是考虑到住房问题主要体现在城市层面,并且城镇、农村居民的住房财富差异较大,因此,仅保留城镇户口样本;二是生育意愿应为处在育儿年龄段人群的有效数据,故仅保留年龄介于22—60周岁的男性与年龄介于20—50周岁的女性样本。

(二)基准模型设定

为了估计住房分层对生育意愿的影响,同时,考虑到影响生育决策的个人层面、家庭层面的影响因素,构建如下的Probit模型:

Pr(Nijt=1)=Φ(β0+β1HPijt+∑βxijt+Sj+Yt+εijt)

(1)

其中,被解释变量Nijt表示地区j的居民i在t年的生育意愿;核心解释变量HPijt代表住房分层变量,包括多套住房产权、一套住房产权与无住房产权;xijt表示一系列个人、家庭特征变量;Sj为省份效应,Yt为年份效应,εijt表示随机扰动项。

(三)变量选取说明

1.被解释变量——生育意愿。在数据样本中,居民对于“期望/希望孩子个数”问题的回答介于0—11之间。为便于分析,本文构建生育意愿的二值变量(即意愿生育孩子个数为2个及以上取值为1,否则为0)。此外,在稳健性检验部分,还将意愿生育孩子个数按有序数重新进行估计,以更加全面地刻画住房产权对于生育意愿的影响。

2.核心解释变量——住房分层。首先,依据调查问卷中“您家现住房归谁所有”问题对住房产权进行划分,将回答为“家庭成员拥有完全产权”“家庭成员拥有部分产权”视为拥有住房产权,且将“除现住房是否还有房产”回答为“是”的居民视为拥有多套住房;其次,由于样本中存在租房,但在其他地区购房的现象,因此,在统计拥有一套住房的居民时,还需将此种情况纳入考虑;最后,将回答为“公房(单位提供的房子)”“亲戚、朋友的房子”“廉租房”“公租房”“市场上租的房子”,且在其他地区无购房行为的居民视为无房个体。

3.控制变量。为了对影响生育意愿的其他变量进行控制,本文同时控制了个人特征、家庭特征、地区及年份等诸多因素的影响。具体而言,个人特征变量主要为:被访者的性别,男性赋值为1;被访者的年龄及其平方项,其中,年龄使用调查年份减去出生年份的方式进行计算;被访者的受教育年限;被访者的工作属性,从事农林牧渔工作赋值为1;被访者的婚姻状态,在婚(有配偶)赋值为1;被访者的政治面貌,中共党员赋值为1;被访者的健康状况为有序数,4表示非常健康,以此类推,0为不健康。此外,被访者是否参与医疗保险和养老保险的情况对其生育意愿存在一定影响,若被访者享有或参与了任意一种形式的医疗保险和养老保险,即被视为参与了相关保险。有研究表明,祖辈隔代照料对子代的劳动供给和二孩生育行为等具有一定影响(30)熊瑞祥、李辉文:《儿童照管、公共服务与农村已婚女性非农就业——来自CFPS数据的证据》,《经济学》(季刊)2017年第1期。(31)邹红、彭争呈、栾炳江:《隔代照料与女性劳动供给——兼析照料视角下全面二孩与延迟退休悖论》,《经济学动态》2018年第7期。,父母若能帮助子女料理家务照看孩子,对被访者的生育意愿显然存在积极影响,因此,将父母帮忙照料孩子这一变量也进行了相应控制。在家庭层面还控制了家庭年收入对数。

(四)描述性统计分析

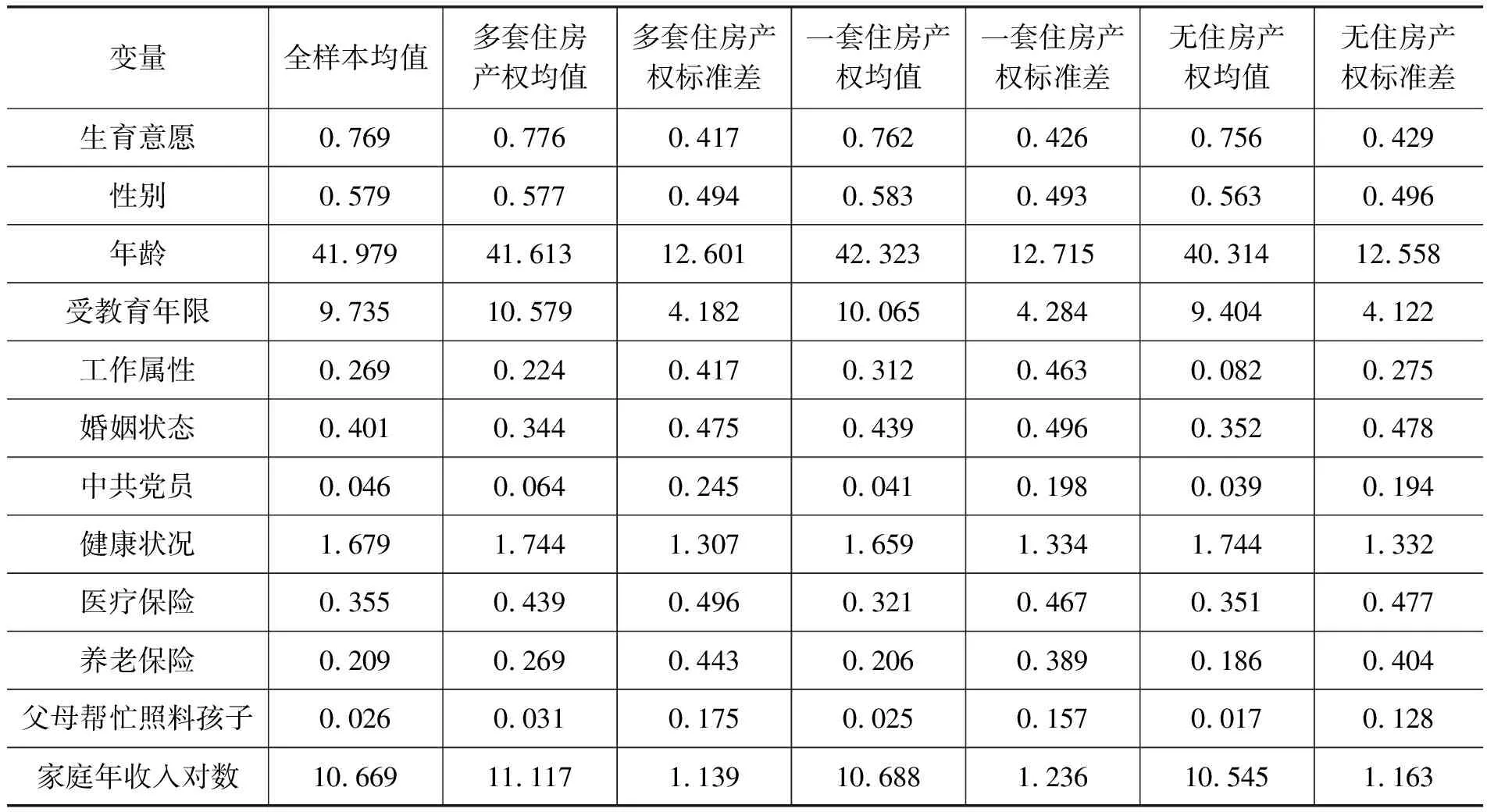

表1为主要变量描述性统计分析结果。可以看出,多套住房产权者、一套住房产权者与无住房产权者之间的生育意愿存在明显差别,且多套住房产权者的生育意愿高于一套住房产权者与无住房产权者;多套住房产权者的受教育年限也是其中最高的组别,包括中共党员所占比例、保险覆盖比例以及家庭年收入对数值,这均体现了住房分层下不同群体存在较为明显的差异。

表1 变量的描述性统计分析

四、实证分析

(一)基准回归

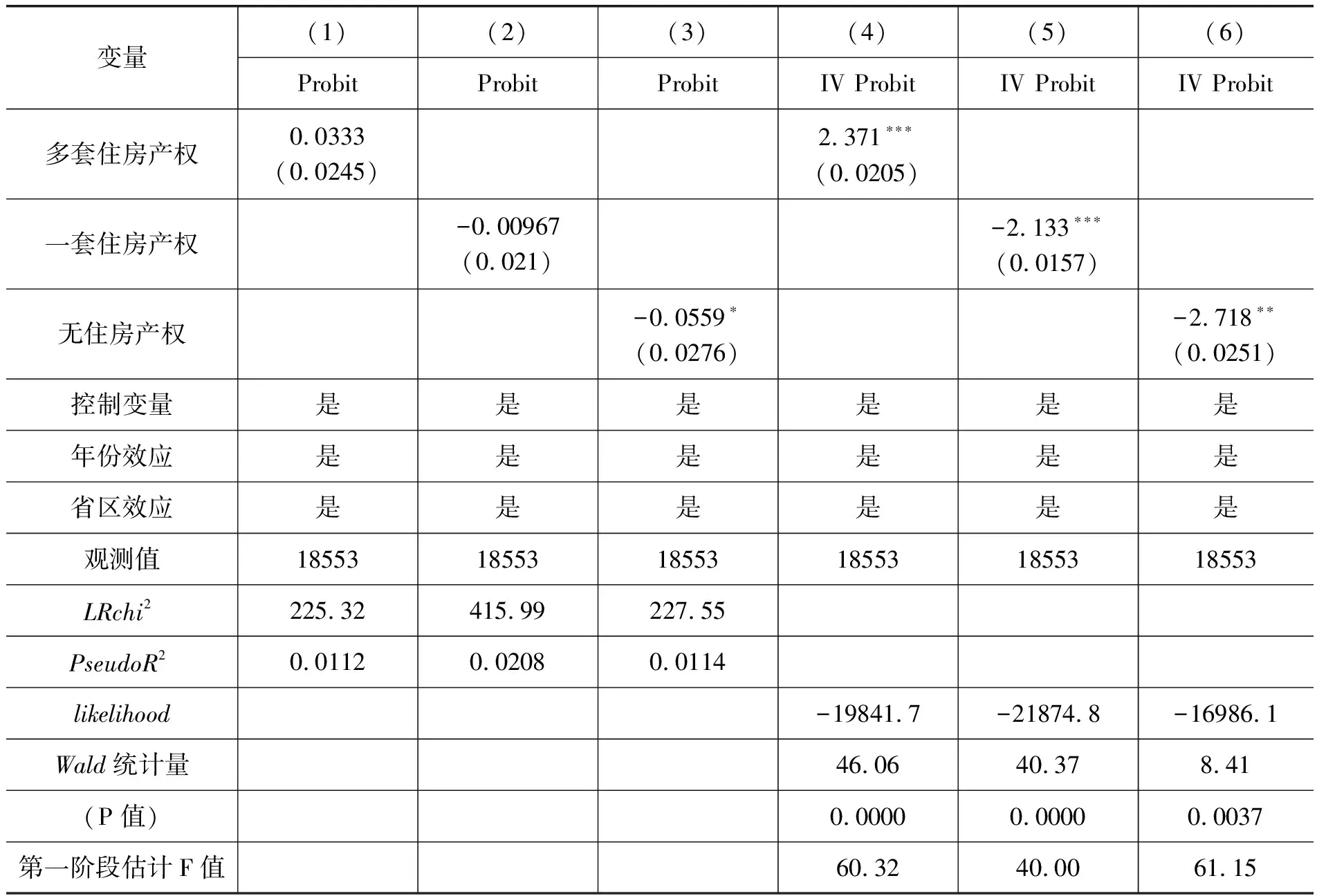

为研究住房分层对生育意愿的影响,本文基准模型的Probit估计结果如表2所示。根据表2第(1)—(3)列多套住房产权、一套住房产权与无住房产权三个维度的住房分层变量系数估计结果可以看出,多套住房产权变量对于生育意愿的系数估计值为正,一套住房产权与无住房产权变量对于生育意愿的系数估计值为负,其中,仅无住房产权变量的置信水平通过了10%的显著性水平检验。

表2 住房分层对生育意愿的影响

(二)内生性处理:工具变量法

虽然本文尽可能多地引入多个层面的控制变量,以期削弱遗漏变量所造成的偏误,然而基准模型仍然有可能会受到内生性问题的干扰。拥有住房可能会对居民的生育意愿产生影响;但与此同时,生育意愿更高的居民也更倾向于拥有稳定的居所而购房,因此拥有更多的住房,这将导致基准模型估计结果产生向上的偏误。同时,由于我们不可能将一切影响生育意愿的因素纳入模型,由此产生的遗漏变量依然可能导致模型存在较为严重的内生性问题。因此,进一步考虑选取合适的工具变量来控制内生性。

有关工具变量的选取。现有研究房价或住房问题的文献多利用中国特有的土地出让和划拨制度,选取与土地供应有关的变量作为工具变量,其原因在于:一方面,房地产行业与土地关系密切,土地也被认为是住宅市场最重要的投入要素,且土地出让面积与房地产价格直接相关,土地出让面积越少的地区,房价水平越高;另一方面,在我国土地公有制背景下,各省土地使用和出让均严格遵照《土地利用年度计划管理办法》,加之“招拍挂”制度的实施使地方政府具有土地供给的绝对垄断权,而开发住宅商品房所使用的土地均以土地出让的方式获得。因此,土地出让可以被视为一个政府政策变量,具有较为严格的外生性。基于这一思路,现有文献多采用人均土地出让面积、土地供应面积作为房价或住房变量的工具变量(32)陆铭、张航、梁文泉:《偏向中西部的土地供应如何推升了东部的工资》,《中国社会科学》2015年第5期。(33)郭娟娟、冼国明、田朔:《房价上涨是否促进中国制造业企业OFDI》,《世界经济》2020年第12期。。对于本文而言,利用各省土地供应面积作为工具变量是适宜的,一方面,若地区土地供给趋紧,则房价上涨越快,将增加该地区居民购买住房的困难程度,降低住房拥有率;另一方面,目前尚未有研究表明土地供给面积会影响居民生育意愿。因此,结合前人研究基础与本文研究需要,选取土地供应面积作为住房分层的工具变量,并且在稳健性检验部分还将运用人均土地出让面积作为工具变量进行进一步检验。

以2014—2018年我国各省份平均土地供应面积作为工具变量进行估计,结果如表2列(4)—列(6)所示。可以看出,平均土地供应面积与住房分层变量显著相关,第一阶段估计F值分别为60.32、40.00和61.15,均大于经验临界值10,说明不存在弱工具变量问题。引入工具变量后,在对控制变量及省区年份效应进行控制的基础上,多套住房产权变量的系数估计值显著为正,而一套住房产权和无住房产权变量的系数估计值显著为负。这表明拥有多套住房产权提高了居民的生育意愿,但仅拥有一套住房产权和住房产权未能激发居民的生育意愿。

(三)稳健性检验

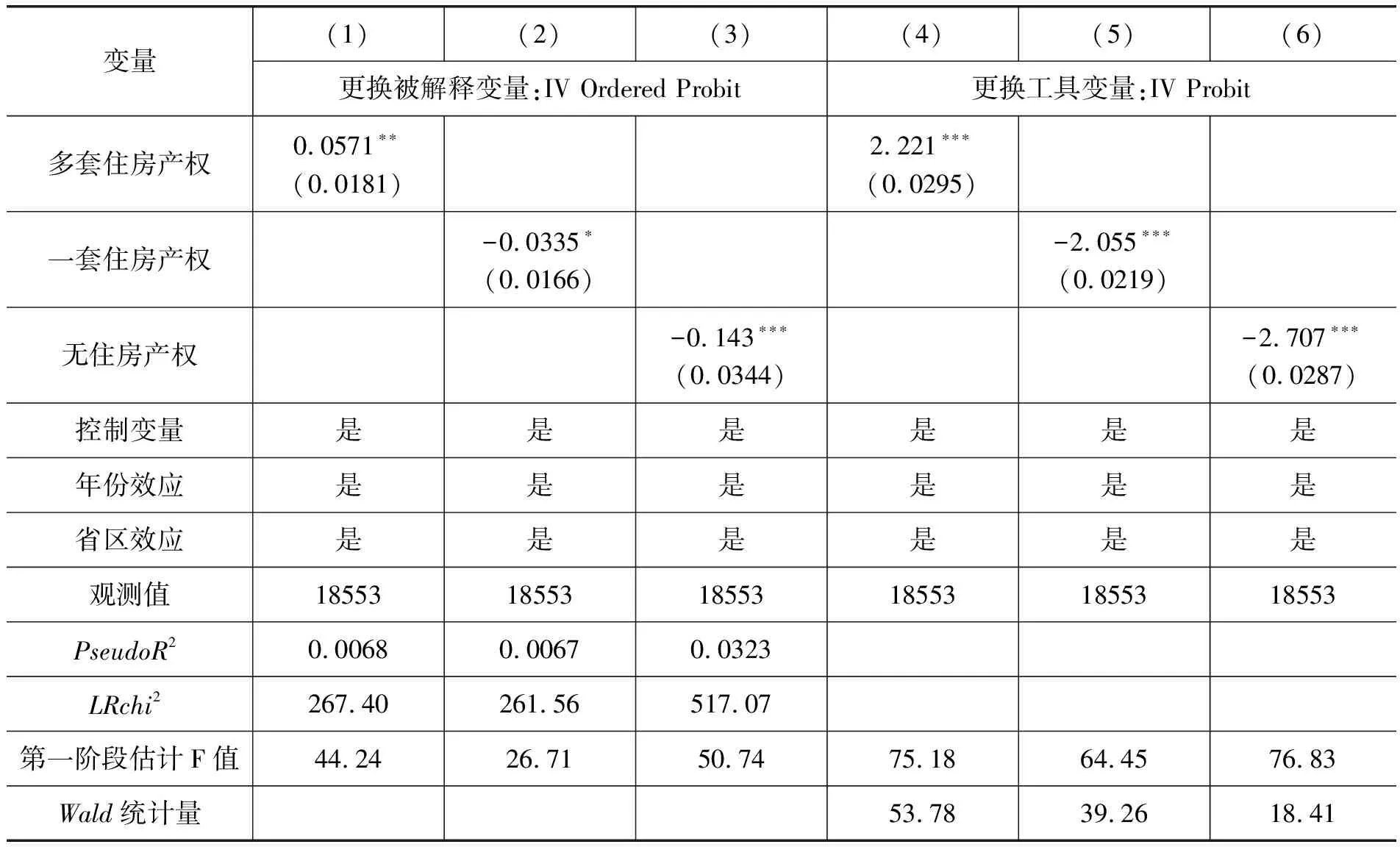

1.更换被解释变量。结合我国生育政策可知,2014—2018年属于我国逐渐放开至全面放开二孩生育的阶段,居民生育意愿受政策的限制逐渐减弱,住房等经济因素正逐步成为影响居民生育决策的重要影响因素。为此,本文进一步将意愿生育孩子个数用离散有序数进行表示,以更加全面地剖析住房产权对居民生育意愿的影响程度。运用两阶段IV Ordered Probit模型估计的结果如表3第(1)—(3)列所示。由结果可知,更换被解释变量与计量模型后,住房分层变量的系数估计值与基准模型基本一致。由此可见,拥有多套住房产权能够显著提升居民的生育意愿,而仅拥有一套住房产权者与无住房产权者的生育意愿受到明显抑制,说明本文的研究结论具有一定的稳健性。

表3 更换被解释变量与更换工具变量检验

2.更换工具变量。采用2014—2018年人均土地出让面积作为工具变量重新进行估计,结果如表3第(4)—(6)列所示。从第一阶段估计F值的结果可知,人均土地出让面积与住房分层变量具有显著的相关性,并且其F值均高于弱工具变量检验临界值,表明不存在弱工具变量问题。住房产权各阶层变量的回归结果与基准回归的系数估计值高度一致,说明即使更换了解决内生性问题的工具变量,本文研究结论依然具有较好的稳健性。

3.分年度回归。以生育意愿为被解释变量,分别对2014年和2018年的样本进行回归。结果表明,无论是2014年还是2018年,多套住房产权变量的系数估计值显著为正,而一套住房产权和无住房产权变量的系数估计值显著为负,再次验证了本文的结论(34)该实证结果限于篇幅不作展示,如有需要请向作者索取。。

(四)异质性分析

当今中国的经济发展速度较快,城镇化的加速推进导致人口流动规模持续扩大,住房资源在不同群体间的占有情况出现明显差异。因此,立足我国实际情况,本文进一步就不同年龄段、不同区域的人群进行剖析,以期探明住房分层对生育意愿的异质性影响。

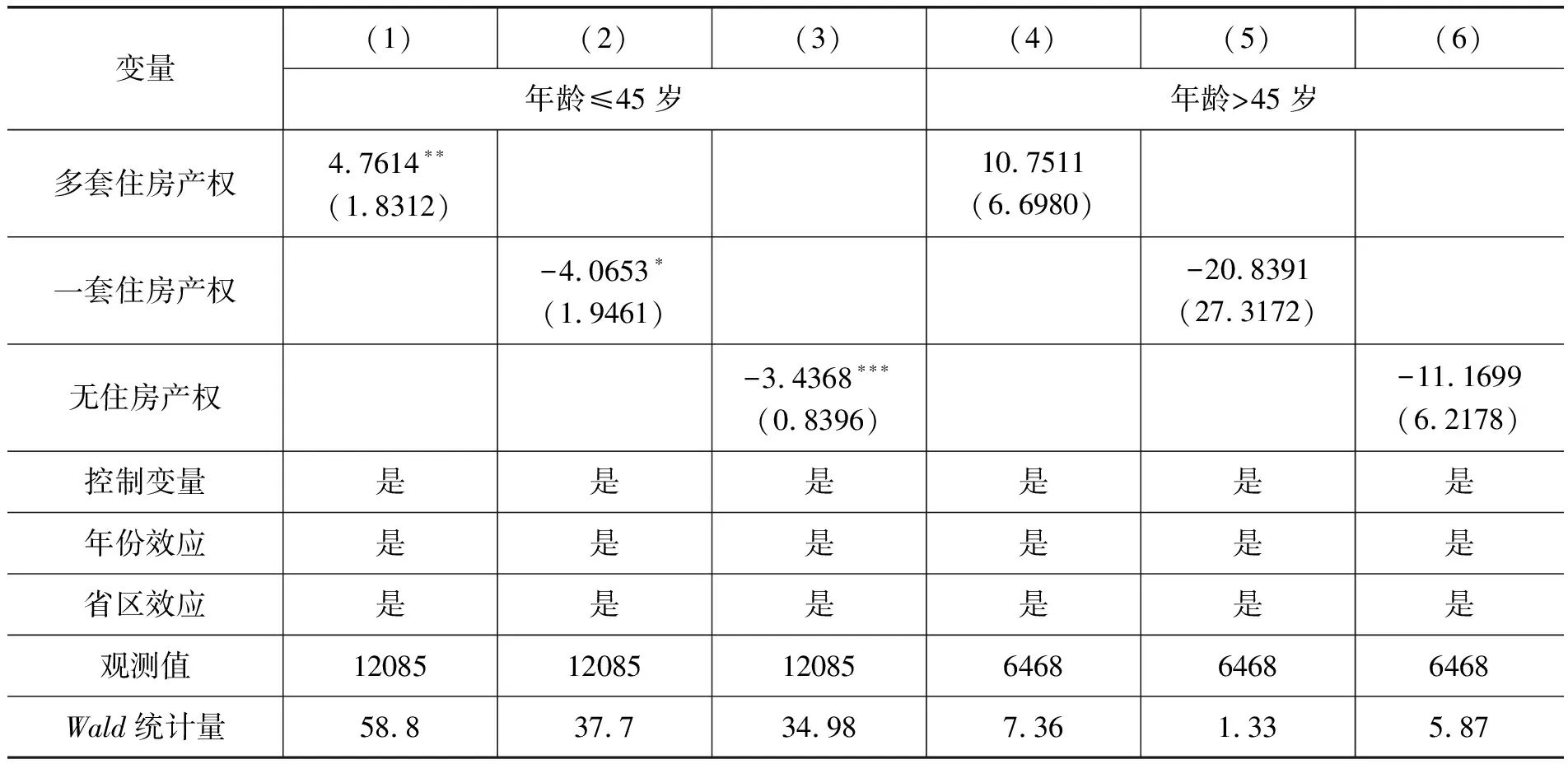

1.分年龄段的异质性分析。本文研究的生育意愿是指在育龄年龄段人群有效的生育意愿,因此,住房分层对育龄群体和非育龄群体的影响可能存在较大差异。对于年龄较大的非育龄群体而言,由于其生活状态已趋于稳定,住房产权数量的变化对其生育意愿的影响逐渐弱化。根据样本数据中被访者的年龄分布情况,以及结合有关研究对于育龄年龄段分类的思想,本文以45岁作为育龄群体和非育龄群体的分界线,将45岁及以下的被访者定义为育龄群体、45岁以上的被访者定义为非育龄群体,以此来分析住房分层对不同年龄段被访者生育意愿的影响,并利用非育龄群体来进行安慰剂检验,验证住房产权仅会影响育龄人群的生育意愿,回归结果如表4所示。从结果可以看出,对于45岁及以下的有效育龄群体来说,仅多套住房产权对生育意愿的影响显著为正,一套住房产权和无住房产权对生育意愿的影响显著为负,这与基准回归的结果基本一致;对于45岁以上的非育龄群体而言,住房产权在三个不同层级上的系数估计值影响方向虽与基准回归保持了一致,但均不显著,表明住房产权主要影响的是育龄人群的生育意愿。

表4 分年龄段的异质性分析

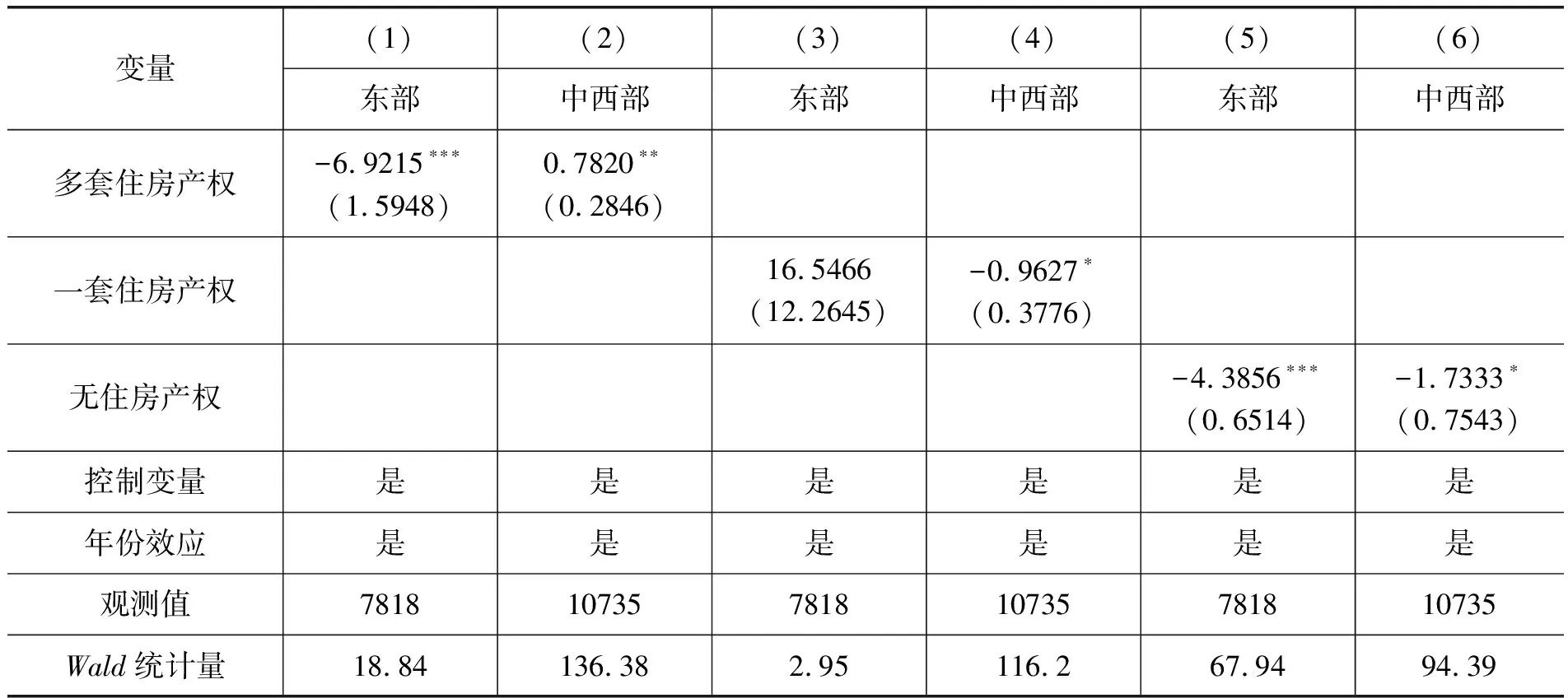

2.分地区的异质性分析。我国住房市场的发展具有较强的区域异质性,东部地区房价水平显著高于中西部地区,造成不同区域居民的购房可及性存在较大差异,因此,有必要针对不同区域探讨住房分层对于生育意愿的异质性影响。从表5的回归结果可以看出,多套住房产权对于中西部地区被访者的生育意愿存在明显的积极影响。但是,值得关注的是,多套住房产权对于东部地区被访者生育意愿表现出了显著的负向影响,这也间接说明东部地区较高的生活成本给生育带来的沉重负担无法被多套住房所平抑;仅有一套住房产权对中西部地区被访者的生育意愿具有显著负向影响,而对于东部地区不显著;无住房产权无论对于东部地区还是中西部地区被访者来说,对其生育意愿均存在显著的负向影响,且东部地区的负向影响程度更为严重。研究结果透过住房产权这一经济变量体现了地区间由经济发展水平、生活成本等所带来的生育意愿差异。

表5 分地区的异质性分析

五、机制检验

(一)有住房产权者差异

在上文中,我们发现拥有多套住房产权者的生育意愿显著高于仅有一套住房产权者。那么,为什么仅有一套住房产权者的生育意愿会更低呢?根据对住房相关属性的分解,本文尝试从财富效应、安居效应和房贷压力效应三方面机制来找寻答案。

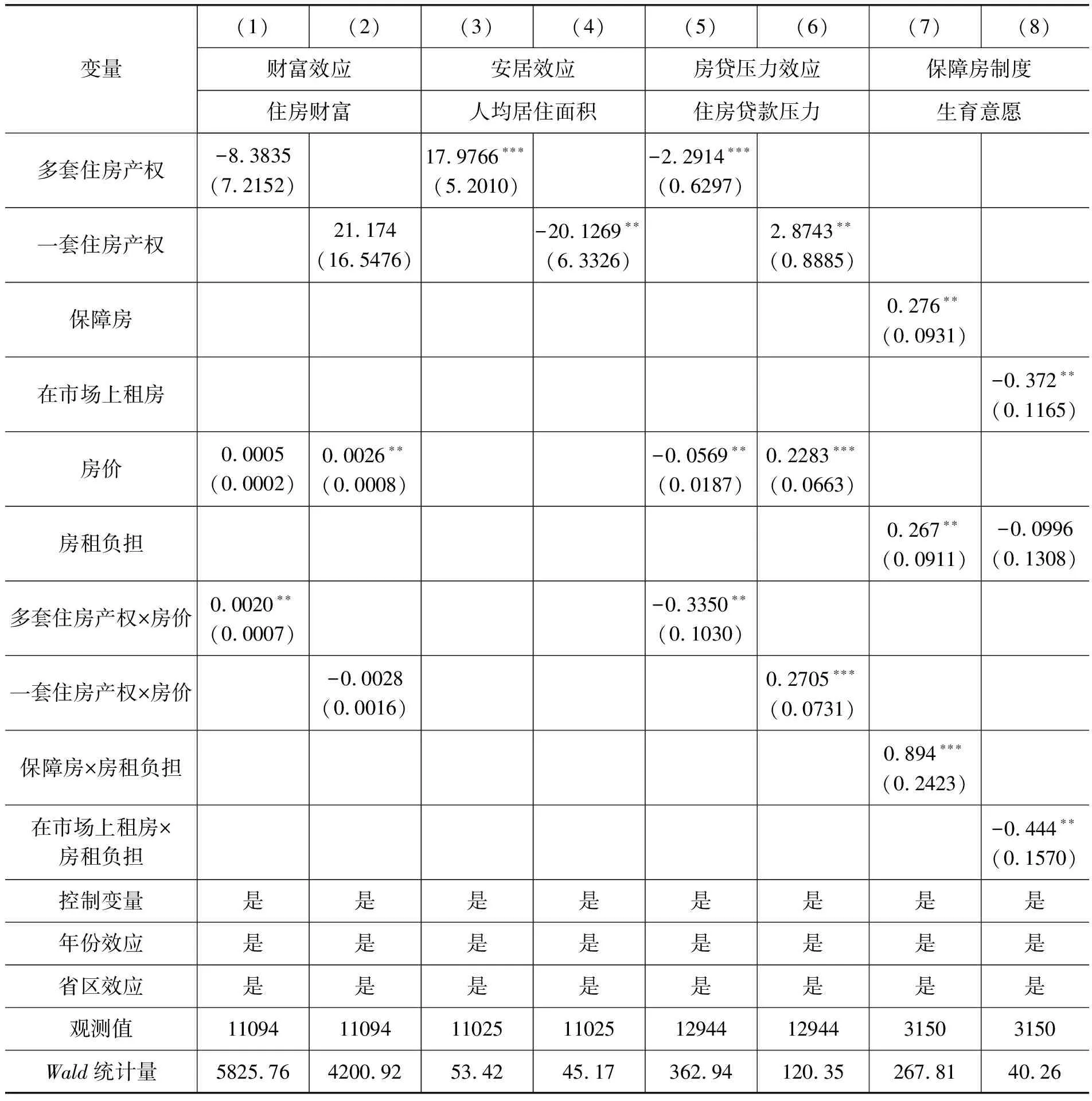

1.财富效应。在我国住房市场化进程中,学历、收入等个人因素与市场因素相叠加,使不同人群住房产权持有情况的差异持续扩大,而基于上文基准回归结果发现,多套住房产权者与一套住房产权者在生育意愿方面的表现存在显著差异。为探讨由住房产权数量所导致生育意愿不同表现的机制,我们加入住房产权(多套住房产权或一套住房产权)与房价的交互项,并对住房产权变量和房价变量进行相应控制,计量结果见表6第(1)—(2)两列。从财富效应两个模型交互项的结果可以看出,对于拥有多套住房的居民来说,多套住房产权与房价变量的交互项系数显著为正,说明房价上涨给多套住房产权者带来明显的住房财富增值;对于唯一住房产权者来说,一套住房产权与房价变量的交互项系数为负,但不显著,这表明房价上涨并未为其带来积极的财富效应。结合前文分析结果,我们尝试从房产价值的角度来进行解读。房价上涨导致住房财富增加,对于拥有不同数量房产的群体来说,房价上涨造成了房产价值的不平等增加,即住房升值部分的不平等,由此拉大了不同群体间的住房财富差距。并且对于唯一住房产权者来说,一套住房仅满足了基本的居住需求,房价上涨成为无法兑现的财富效应,这也最终导致了有房产者生育意愿的差异化表现。

2.安居效应。本文进一步选取人均居住面积来考察住房产权和住房的居住属性对生育意愿的影响机制。表6第(3)—(4)列安居效应加入了多套住房产权和一套住房产权变量,并同时对其他解释变量进行了控制,从回归系数的估计结果可以看出,多套住房产权的系数显著为正,而一套住房产权的系数在5%的显著性水平上为负。这表明多套住房产权者拥有较为宽裕的人均居住面积,较好的居住条件能显著增强其生育意愿,而仅有一套住房产权难以满足生育多个子女所需的居住空间,因此,未能给其生育意愿带来明显的“安居效应”。

3.房贷压力效应。住房作为一种价值较高的消费品,往往会使大部分购买者背负数额较大的住房贷款,而沉重的住房贷款压力无疑会使被访者受到严重的流动性约束,并且住房贷款压力越大,对其他生活需求的挤出越严重(35)李江一:《“房奴效应”导致居民消费低迷了吗?》,《经济学》(季刊)2018年第1期。。因此,为了验证有房产者住房贷款因素对其生育意愿的影响,以被访者待偿房贷总额/年纯收入来构造住房贷款压力变量,并引入住房产权(多套住房产权或一套住房产权)与房价的交互项来观察有房产者所承受的住房贷款压力是否会受到房价的影响,表6第(5)—(6)列即为相应IV估计结果。在控制了住房产权和房价变量的基础上,从系数估计结果可以看出,与多套住房产权者相比,仅有一套住房产权者的住房贷款压力明显更为严重。从住房产权和房价变量交互项系数的估计结果也可以看出,房价上涨加剧了一套住房产权者的待偿房贷压力,这也表明房贷压力效应主要影响的是一套住房产权者。由于多套住房产权者和仅有一套住房产权者所承受的住房贷款压力不同,进而导致多套住房产权者和仅有一套住房产权者的生育意愿存在差异。

(二)无住房产权者差异:保障房制度

根据CFPS数据库中有关无住房产权被访者居住情况的记录,无住房产权者主要分为廉租房、公租房、在市场上租房以及租住亲戚或朋友的住房四种情况,考虑到居住在亲戚、朋友的房屋无需支付租金,我们删除此类样本。因此,为探讨无住房产权者生育意愿差异化表现的深层次原因,我们仅针对廉租房、公租房与在市场上租房者进行研究,将廉租房、公租房定义为保障房,并引入无住房产权者(保障房或在市场上租房)和房租负担变量的交互项来观察无住房产权者的生育意愿是否受到所缴纳房租的影响,其中,房租负担用房租支出占家庭收入的比值表示。表6第(7)—(8)列以无住房产权者为观察样本进行工具变量回归,从无住房产权者住房情况与房租负担变量交互项的系数估计结果可以看出,与在市场上租房者相比,保障房居住者的生育意愿明显更高。这表明保障房制度的出台对于提振无住房产权者的生育意愿具有积极影响。保障房旨在满足群众基本住房需求,故其租金明显低于市场上的平均租金水平,在满足住有所居的需求之外,还在一定程度上为无住房产权者减轻了租金负担。由此可见,租金是导致保障房居住者与在市场上租房者生育意愿差异表现的主要原因。

表6 机制检验分析结果

六、研究结论及政策启示

在我国人口老龄化逐渐加深与三孩政策实施的现实背景下,本文利用2014、2018年中国家庭追踪调查数据探讨了住房分层对城镇居民生育意愿的影响。采用各省份平均土地供应面积作为工具变量的模型估计结果表明,住房分层对于居民生育意愿的影响存在明显的差异,拥有多套住房产权对于居民的生育意愿具有显著的促进作用,仅拥有一套住房产权和无住房产权居民的生育意愿显著为负,且在更换被解释变量、计量模型与工具变量以及分年度回归之后的结果依然稳健。在分样本回归中,住房产权仅对年龄45岁及以下育龄阶段人群的生育意愿产生影响,对于45岁以上的人群不具有显著的影响;多套住房产权对于中西部地区被访者的生育意愿具有显著的正向推动作用,而东部地区由于较高的生活成本表现出显著负向影响,无住房产权对于东部地区被访者生育意愿的负向影响程度明显高于中西部地区。此外,房价上涨导致的住房财富不平等、多套住房产权者更好的居住条件以及相较于仅有一套住房产权者更低的住房贷款压力,使拥有多套住房产权对居民的生育意愿表现出正向的促进作用,这也间接说明我国现有高生育意愿人群大多为家庭财富殷实且拥有多套住房的群体,而仅有一套住房产权者和无住房产权者存在“不敢生”的现象。对比保障房居住者和在市场上租房者发现,保障房居住者由于租金降低的激励,其生育意愿显著高于在市场上租房者。

已有研究证实了房价上涨对居民生育行为的负面影响,本文进一步发现,住房分层对居民生育意愿存在差异化影响。2021年5月,第七次人口普查数据公布,我国2020年总和生育率仅为1.3,已处于极低生育水平。中国低生育数据背后反映的是民众低生育意愿,而住房被视为是“生不起”“不敢生”问题的重要影响因素。在此背景下,本文揭示了不同住房阶层生育意愿的表现及其机理,研究结论具有的政策启示主要体现在以下几点:第一,虽然我国目前城镇居民的住房自有率水平较高,但绝大部分属于仅有一套住房产权的情况,且对于超大或特大城市而言,还存在较为庞大的租房群体。因此,为保证三孩政策实施效果,提振生育意愿,需破解住房因素对生育的掣肘,应重视唯一住房产权者和无住房产权者的生育意愿,适当降低首套刚需住房家庭的贷款利率,缓解仅有一套住房产权者的住房贷款压力,关注城市有房产群体和无房产群体的民生诉求,才能最大限度地挖掘社会潜在的生育力。第二,继续实施并完善住房保障制度,建立以政府为主导、市场为主体的保障性住房供给体系,进一步扩大保障范围,确保应保尽保,并在财政允许的条件下适当降低或减免租金,将无房者从“住无所居”的困境中解放出来,以城市住房保障政策和生育政策配套措施的完善来推动社会生育水平提升。第三,本文研究结论证实,住房和生育这两大民生问题从来都不是孤立存在的,在未来的房地产政策完善过程中,应注重与生育政策的相互协同,打出政策组合拳、充分发挥政策合力,构建生育友好的房地产政策,以破解当前已形成的住房分层与低生育水平之间的困局。