内蒙古日光温室大风灾害风险区划研究

2022-11-23王惠贞吴瑞芬姜少杰

王惠贞,吴瑞芬,姜少杰

(内蒙古生态与农业气象中心,呼和浩特 010051)

0 引言

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布最新报告《气候变化2021:自然科学基础》,报告指出气候变化正在给不同地区带来多种不同的组合性变化[1]。在全球气候持续变暖的大背景下,极端天气气候事件更加频繁,各类气象灾害种类多、分布地域广,气象灾害造成的损失和影响不断加重[2]。内蒙古地处中国北部,地域辽阔,气候类型和地形复杂多样,也是自然灾害多发的地区[3]。风灾是日光温室生产中常发性的严重灾害之一,对日光温室的毁灭性较大,若防御不当会刮破棚膜,损坏日光温室设施,降低或破坏温室的保温性,造成严重危害[4]。

内蒙古自治区大部地区光照充足、气候冷凉,具有发展设施农业的独特优势[5]。21世纪以来,内蒙古积极推广设施农业,引导农户依托设施农业进行樱桃、火龙果等特色农产品种植,随着新技术的快速发展,逐步实现了由单一季节性生产供应到多季节生产供应的跨越,但受气候条件影响,设施农业生产频频遭受风灾损失严重[6-8]。

国内外对有关大风灾害的指标和评估已有诸多研究[9-15],针对设施农业大风灾害指标的研究也有了一些成果[16-20],这些研究为日光温室大风灾害评价体系提供了基本方法。但大多数是从风险概率的角度,对大风的气候特征和大风灾情的时空分布特征进行研究,得出不同区域大风灾害频数造成的人员及财产损失等的差异,仅考虑致灾因子危险性对设施农业大风灾害进行风险区划。而根据自然灾害风险评价理论[21],对于大风灾害风险区划的研究主要从致灾因子危险性、孕灾环境敏感性、承灾体脆弱性与防灾减灾能力等方面进行,目前,通过构建综合评价模型进行设施农业大风风险评估研究尚未见报道。

笔者从日光温室风载荷的角度,结合设施农业大风灾害的实地调查资料,确定适用于内蒙古地区的日光温室大风灾害风险评价指标,利用农业气象灾害风险评估方法[22-23],通过对内蒙古119个国家站1990—2019年30年的日最大风速进行研究,分析内蒙古地区大风的强度频率分布特征以及地形、人口密度和人均GDP等多种因素对设施农业大风灾害风险的影响,开展日光温室大风灾害风险区划,以期为内蒙古地区设施农业生产布局、推广发展和大风灾害的防范提供科学依据。

1 研究区及数据源

1.1 研究区概况

内蒙古自治区地处中国北部边疆,地域辽阔,位于37°24′—53°23′N、97°12′—126°04′E之间,由东北向西南斜伸,地形、地貌复杂多样,以温带大陆性季风气候为主。内蒙古地区光照充足、气候冷凉,具有发展设施农业的独特优势。

1.2 资料来源

本文采用数据为内蒙古自治区119站1990—2019年的10 min平均最大风速,来源于内蒙古自治区气象局。地理信息资料使用全国1:100万1 km×1 km DEM数据,借助GIS平台生成内蒙古1 km×1 km网格的经度、纬度、海拔高度地形因子数据库。人口密度、人均GDP等社会经济数据来源于国家科技基础条件平台——国家地球系统科学数据共享平台。

2 研究方法

2.1 日光温室大风灾害风灾预警等级指标的计算方法

风速极值的计算方法采用极值Ⅰ型分布函数,并利用贝努利方程计算基本风压,根据国家标准《温室结构设计荷载》[24],进一步计算日光温室基本风压。计算温室风压时,风载荷体型系数是影响温室风压大小的重要影响因子。风载荷体型系数值随着日光温室前屋面角的增大逐渐增大,据调查,内蒙古大部地区建造的日光温室前屋面角在45°左右,因此,以前屋面角为45°这种结构的温室为标准,计算风载体型系数,确定日光温室基本风压和温室大风掀棚指标。

2.2 日光温室大风灾害风险评价指标

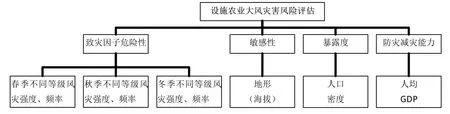

本研究从设施农业灾害的危险性、敏感性、暴露度和防灾减灾能力4个方面评估内蒙古设施农业大风灾害风险。灾害危险性主要是由气象危险因子活动强度和活动频率决定的,因此,选取不同灾害等级和各等级大风灾害发生频率和强度作为致灾因子危险性指标,选取地形(海拔)这个因子作为孕灾环境敏感性指标,选取人口密度作为暴露度指标,选取人均GDP作为防灾减灾能力指标(图1)。

图1 内蒙古设施农业大风灾害风险评估技术路线

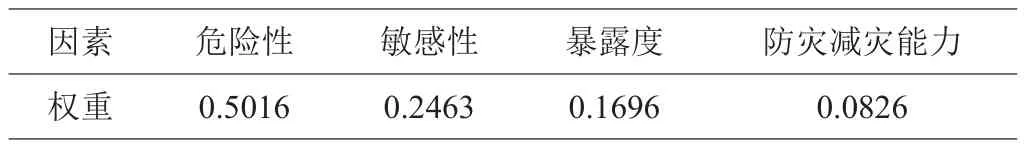

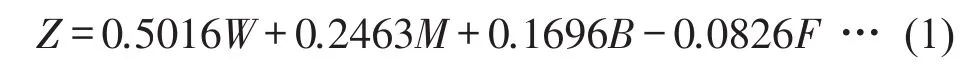

运用层次分析法,由专家对所列要素通过两两比较重要程度打分[24],构造判断矩阵,进行权重求算和一致性检验,得到各因子对灾害风险的贡献(表1)。

表1 日光温室大风灾害风险各因子的贡献

基于上述分析建立了内蒙古日光温室大风灾害综合风险指数模型,如式(1)所示。

其中,Z表示大风灾害综合风险指数,W表示大风灾害致灾因子危险性指数,M表示大风灾害孕灾环境敏感性指数,B表示大风灾害孕灾环境暴露度,F表示大风灾害防灾减灾能力指数。

2.3 资料标准化处理

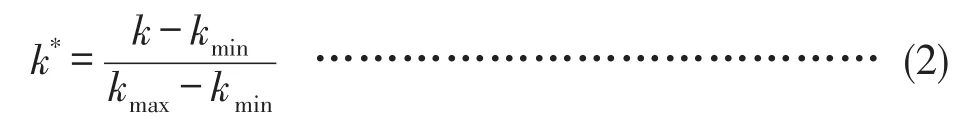

在构建综合风险指数时,为了使数据处于统一量纲之间,对各项指标(危险性因子、敏感性指数因子等)均进行了极差标准化[25],如式(2)所示。

式中,k*为极差标准化后的数据,k为原始指标数据,kmax和kmin分别为该指标中的最大值和最小值。

2.4 专题图制作

各因子的专题图及综合风险区划图的制作采用ArcGIS 10.3版本。

3 结果与分析

3.1 日光温室大风掀棚指标的确定

温室的风荷载体型系数与其体型、尺寸、风向有关,考虑到温室的种类繁多,在规模、种类、材料、重要性、耐用年限、结构等方面存在着很大的差异,缺乏统一性,因此在充分调研内蒙古日光温室建造结构、规模、使用年限的前提下,以有代表性的长80 m、宽7.5 m、高4.2 m的标准日光温室为基础,确定温室所受的最大风压。

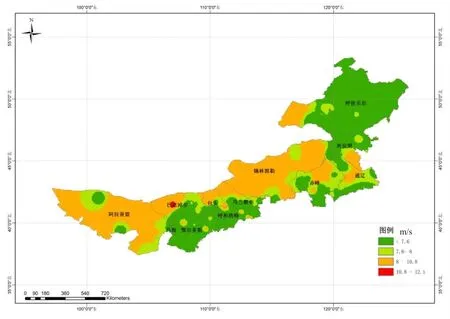

日光温室的前屋面角是确定风载荷体型系数的主要依据,按照内蒙古温室结构特点,计算前屋面角45°温室结构温室所能承受的最大风速作为其遭受大风危害的临界预警指标。《温室结构荷载规范》[24]中建议考虑温室的结构安全度、设计使用期限等实际情况进行重现期的确定,把5 m高度处30年重现期的风压作为日光温室的临界风压,日常天气预报的是10 m高度处10 min平均最大风速,因此需要对风速指标进行风随高度的换算,以满足实际业务需要,确定大风掀棚临界风速指标(图2)。各区域日光温室大风掀棚临界指标呈东北部及南部小、西部和北部大的分布特点。高值区主要分布在西部偏北地区;中、高值区主要分布在地区中西部偏北大部和东南部部分地区,10 min平均风速为8~12.1 m/s,给该地区日光温室的建造提出了较高的要求;较低值区主要分布在阴山北麓偏北地区和河套灌区,10 min平均风速为7.6~8 m/s;低值区分布在东北部地区,10 min最大平均风速小于7.6 m/s。

图2 30年重现期日光温室大风掀棚指标

考虑内蒙古的气候特点、日光温室发生大风灾害的指标以及设施农业的分布,以119站中的最大、次大、平均值分别作为轻、中、重度风灾的指标。将灾害划分为轻、中、重3级,以轻度风灾(7.6 m/s≤日最大风速<10.2 m/s)、中度风灾(10.2 m/s≤日最大风速<12.1 m/s)、重度风灾(日最大风速≥12.1 m/s)为界限,通过日最大风速是否大于临界值来判断大风灾害是否发生。

3.2 日光温室大风灾害危险性分析

3.2.1 春季日光温室大风灾害危险性分析 日光温室春季大风灾害危险性指数在0.22~0.49之间,平均为0.29。基本无风险区,危险性风险指数<0.26,约占全区总面积的12%,面积约为13.7万km2,主要分布在呼伦贝尔东南部、兴安盟东部和赤峰市东部地区,该区为燕山丘陵区东部农区和西辽河灌区大部。低风险区大风灾害危险性指数在0.26~0.30,约占全区总面积的30%,面积约为34.6万km2,主要分布在大兴安岭北麓地区、东南部偏西地区、河套地区和西部地区,农区主要包括赤峰市中部偏南和河套灌区。中风险区大风灾害危险性指数在0.30~0.32,约占全区总面积的40%,面积约为46.3万km2,但以牧区和林区为主,主要分布在中部偏北和西部偏南地区,农区主要包括阴山南麓西段。高风险区大风灾害危险性指数>0.32,约占全区总面积的18%,面积约为20.8万km2,阴山南麓东段、阴山北麓偏南地区和中东部偏南大部地区,该区域以山区为主,主要分布在阴山山脉和大兴安岭山脉地区,农区主要包括阴山北麓农区和中部偏南农区(图3)。

图3 春季日光温室大风灾害致灾因子危险性

3.2.2 秋季日光温室大风灾害危险性分析 日光温室秋季大风灾害危险性指数在0.12~0.62之间,平均为0.27,分布趋势接近春季。基本无风险区,危险性风险指数<0.22,约占全区总面积的10%,面积约为11.0万km2,主要分布在东部偏南大部农区,较春季面积稍小。低风险区大风灾害危险性指数在0.22~0.29,约占全区总面积的29%,面积约为33.6万km2,以西南部农区、大兴安岭东南麓农区和东部偏西牧区为主,主要分布在河套地区、阴山南麓西段地区和东南部偏西地区。中风险区大风灾害危险性指数在0.29~0.33,约占全区总面积的42%,面积约为48.8万km2,阴山北麓以北地区、中部大部地区和大兴安岭西麓地区,农区主要分布在中部偏南地区。高风险区大风灾害危险性指数>0.33,约占全区总面积的19%,面积约为22.1万km2,该区域以东北部大兴安岭山脉地区、阴山地区和西北部沙漠地区为主,农区主要分布在阴山北麓地区(图4)。

图4 秋季日光温室大风灾害致灾因子危险性

3.2.3 冬季日光温室大风灾害危险性分析 日光温室冬季大风灾害危险性指数在0.10~0.62之间,平均为0.29。基本无风险区,危险性风险指数<0.21,约占全区总面积的13%,面积约为15.3万km2,主要分布在东部偏南地区,该区以西北部地区为主。低风险区大风灾害危险性指数在0.21~0.28,约占全区总面积的35%,面积约为40.4万km2,以东部偏东地区、大兴安岭西麓地区和西部偏北地区为主,农区主要分布在河套地区、燕山丘陵区东部和西辽河灌区和大兴安岭东麓地区。中风险区大风灾害危险性指数在0.28~0.34,约占全区总面积的36%,面积约为41.3万km2,主要集中在中部偏北地区、西部偏南地区和东南部偏西地区,但以牧区和林区为主,农区主要分布在西部偏西南地区、阴山北麓地区和中东部偏北地区。高风险区大风灾害危险性指数>0.34,约占全区总面积的16%,面积约为18.4万km2,但该区域以山区和沙漠为主,主要分布在东北部和西北部地区(图5)。

图5 冬季日光温室大风灾害致灾因子危险性

日光温室大风灾害综合危险性指数在0.21~0.59之间,平均为0.30。基本无风险区,危险性风险指数<0.27,约占全区总面积的19%,面积约为22.2万km2,主要分布在东部偏东地区和西北部地区,该区包括东部主要农区。低风险区大风灾害危险性指数在0.27~0.31,约占全区总面积的30%,面积约为34.6万km2,以农区为主,农区主要包括河套地区、土黙川地区、燕山丘陵区中部和中东部地区。中风险区大风灾害危险性指数在0.31~0.35,约占全区总面积的36%,面积约为41.4万km2,但以牧区和林区为主,主要分布在西部偏南地区、中部偏北地区和大兴安岭西麓沿山地区。高风险区大风灾害危险性指数>0.35,约占全区总面积的15%,面积约为17.3万km2,但该区域以农区和牧区为主,农区主要分布在阴山北麓地区和中部偏南地区(图6、表2)。

图6 内蒙古日光温室大风灾害致灾因子危险性

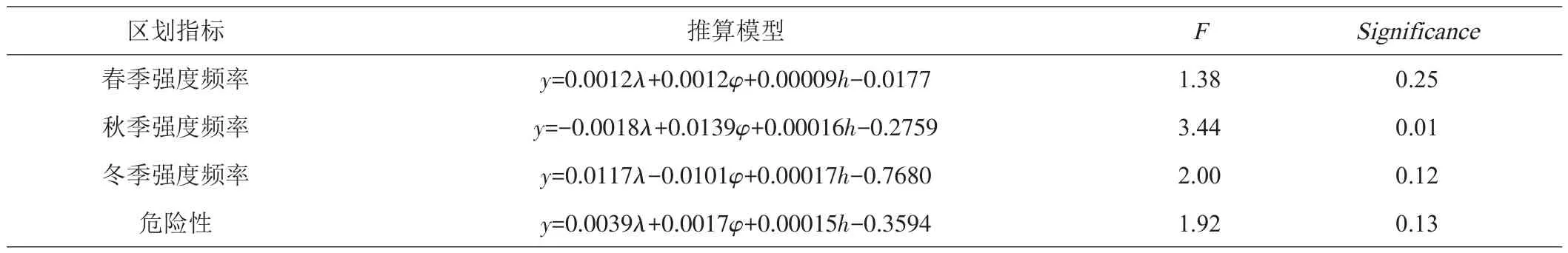

表2 内蒙古日光温室大风灾害危险性指标小网格推算模型及显著性检验

3.3 设施农业大风灾害暴露性分析

承灾体暴露度主要是分析农业系统易于遭受大风致灾因子的破坏、伤害的特性;值越大,承灾体暴露程度越大,抵御大风的能力越小,发生大风灾害的风险值越高。参考前人研究及已掌握的数据资料,选取人口密度表示大风灾害的承灾体暴露度,利用GIS的自然断点分级法将内蒙古设施农业大风灾害的承灾体暴露度因子按照4个等级分区,得到内蒙古设施农业大风灾害的承灾体暴露度分布图(图7)。可以看出,河套灌区、中东部偏南及呼伦贝尔市偏北及岭东南地区处于暴露度指数较高,这些地区人口密度较大,而阿拉善盟及中部偏北牧区以及大兴安岭林区暴露度最低,上述地区基本以牧区或林区、沙地为主,人烟稀少,耕地面积比重小,因此其承灾体的暴露度相对较低。

图7 内蒙古日光温室大风灾害暴露度指数图

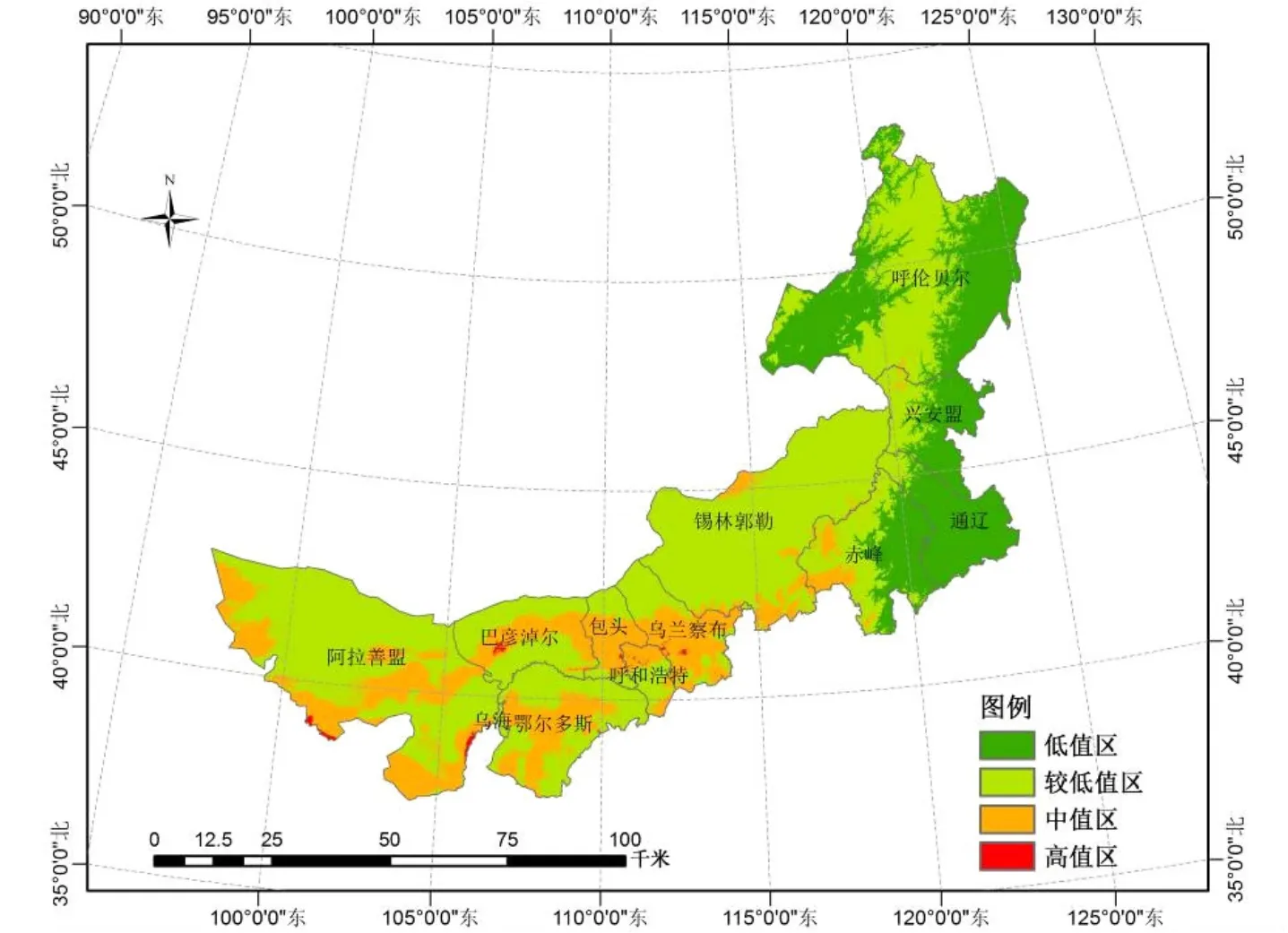

3.4 设施农业大风灾害敏感性分析

地形对风速影响较大,一般而言,风速随海拔升高而增大,因此选取海拔高度表示大风灾害的承载体敏感性,所处海拔高度对设施农业生产形成的危害也较大。利用GIS的自然断点分级法将内蒙古设施农业大风灾害承灾体敏感性因子按照4个等级分区,得到内蒙古设施农业大风承灾体敏感性分布图(图8)。可以看出,大兴安岭东南麓和大兴安岭西麓偏北地区为敏感性低值区,阴山北麓地区为敏感性中、高值地区,其余地区为较低值区。

图8 内蒙古日光温室大风灾害敏感性指数图

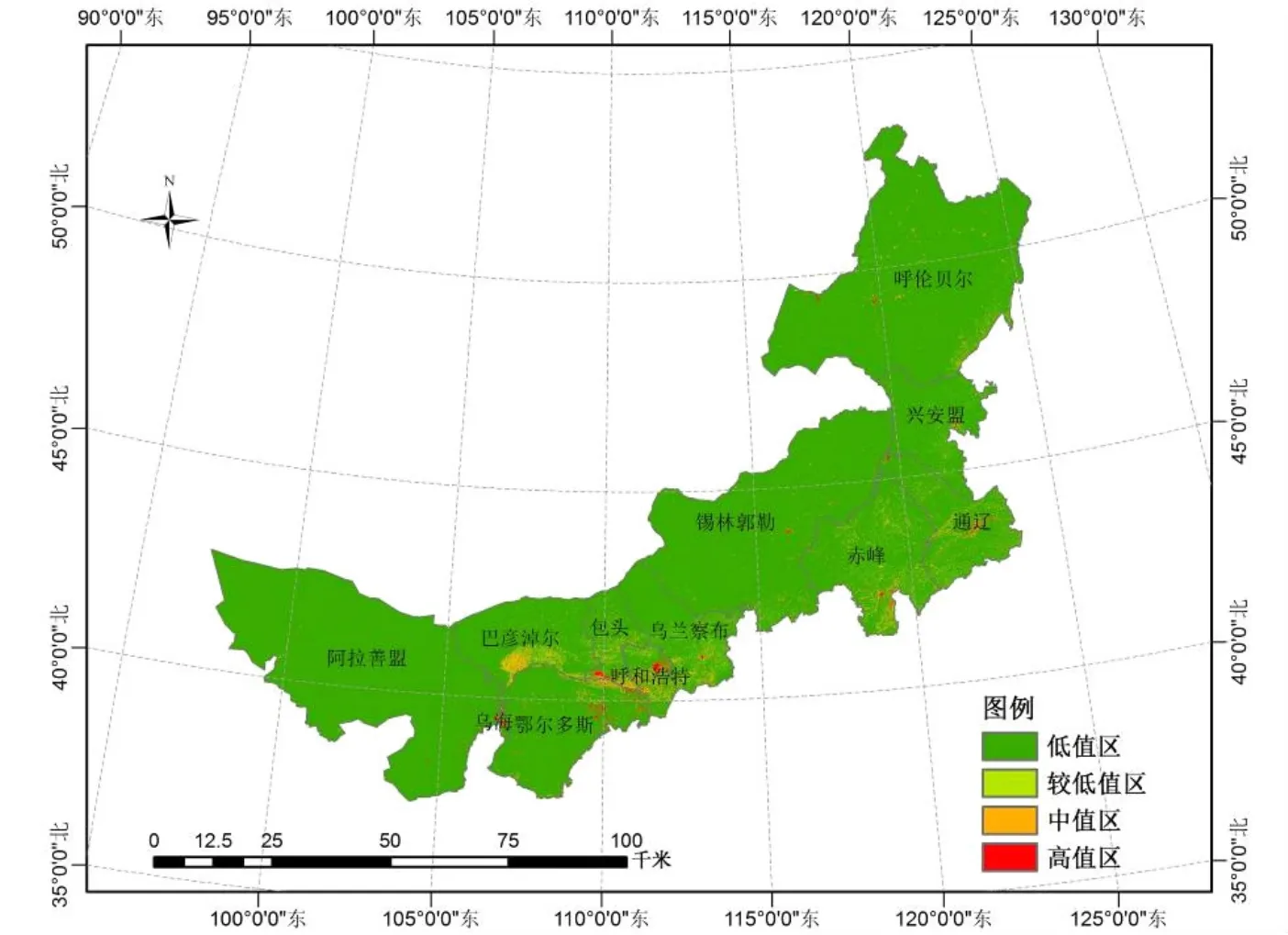

3.5 设施农业大风灾害防灾减灾能力分析

受大风灾害影响程度与外界条件密切相关,但致灾程度与防灾水平密切关联,如果防范措施得当,作物依然可以存活。防灾减灾能力表示一个区域设施农业对大风灾害的防御能力,与当地的防灾技术水平和投入有关。防灾减灾能力主要是分析受灾区在遭受大风灾害后的恢复能力,防灾减灾能力值越大,说明承灾体遭受大风灾害后恢复能力越强,风险度越小。选取人均GDP的标准化指数表示防灾减灾能力F。

由图9可以看出,鄂尔多斯东部、巴彦淖尔市南部、呼和浩特市中部、包头市南部、赤峰市东南部、通辽市中部、兴安盟东部部分地区和呼伦贝尔岭西零星地区防灾减灾能力最强,西北地区和中部偏北地区基本为牧区和沙漠地带,地广人稀,抗灾能力最低。

图9 内蒙古日光温室大风灾害防灾减灾能力区划图

3.6 设施农业大风灾害综合风险评价与区划

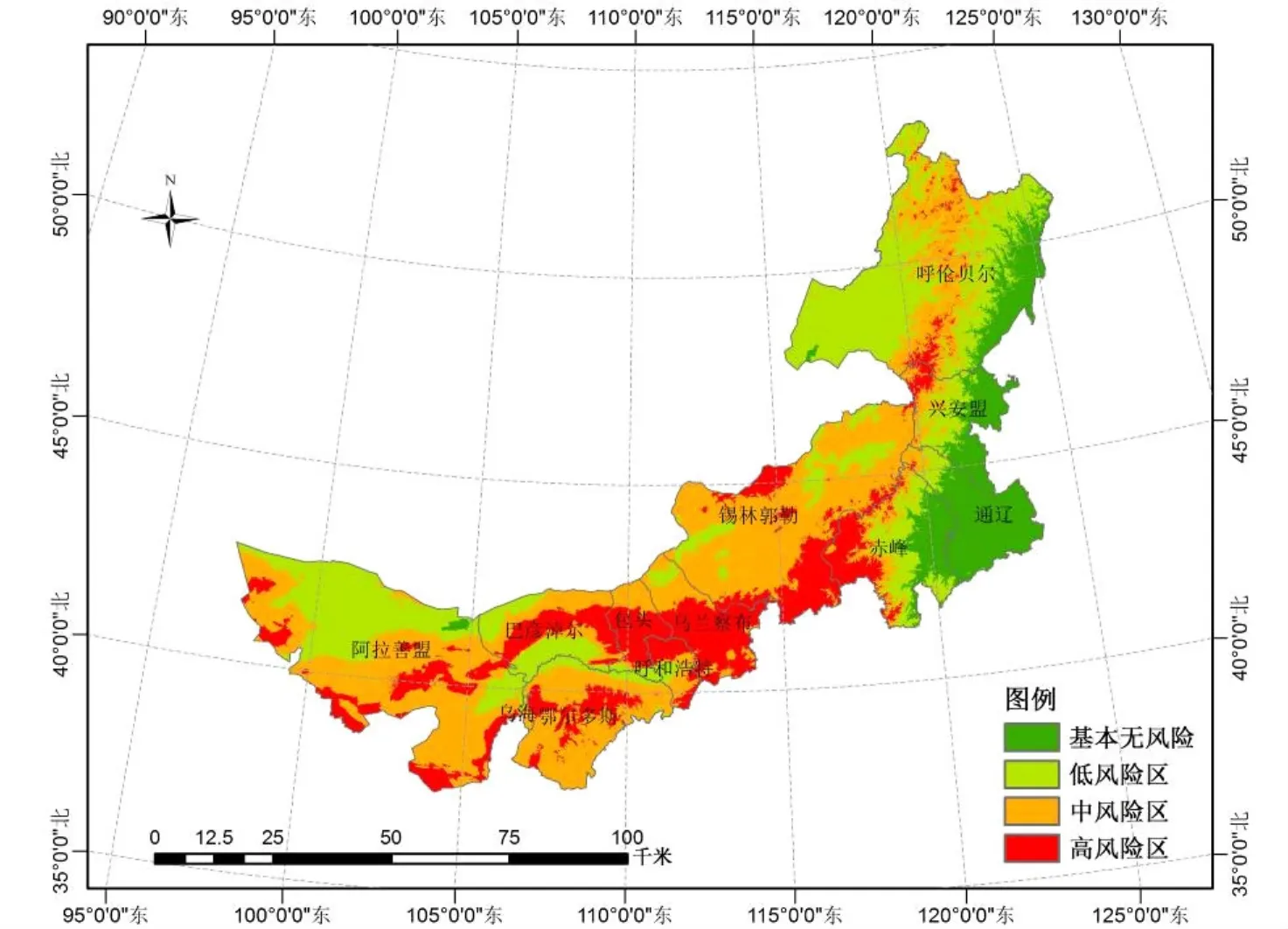

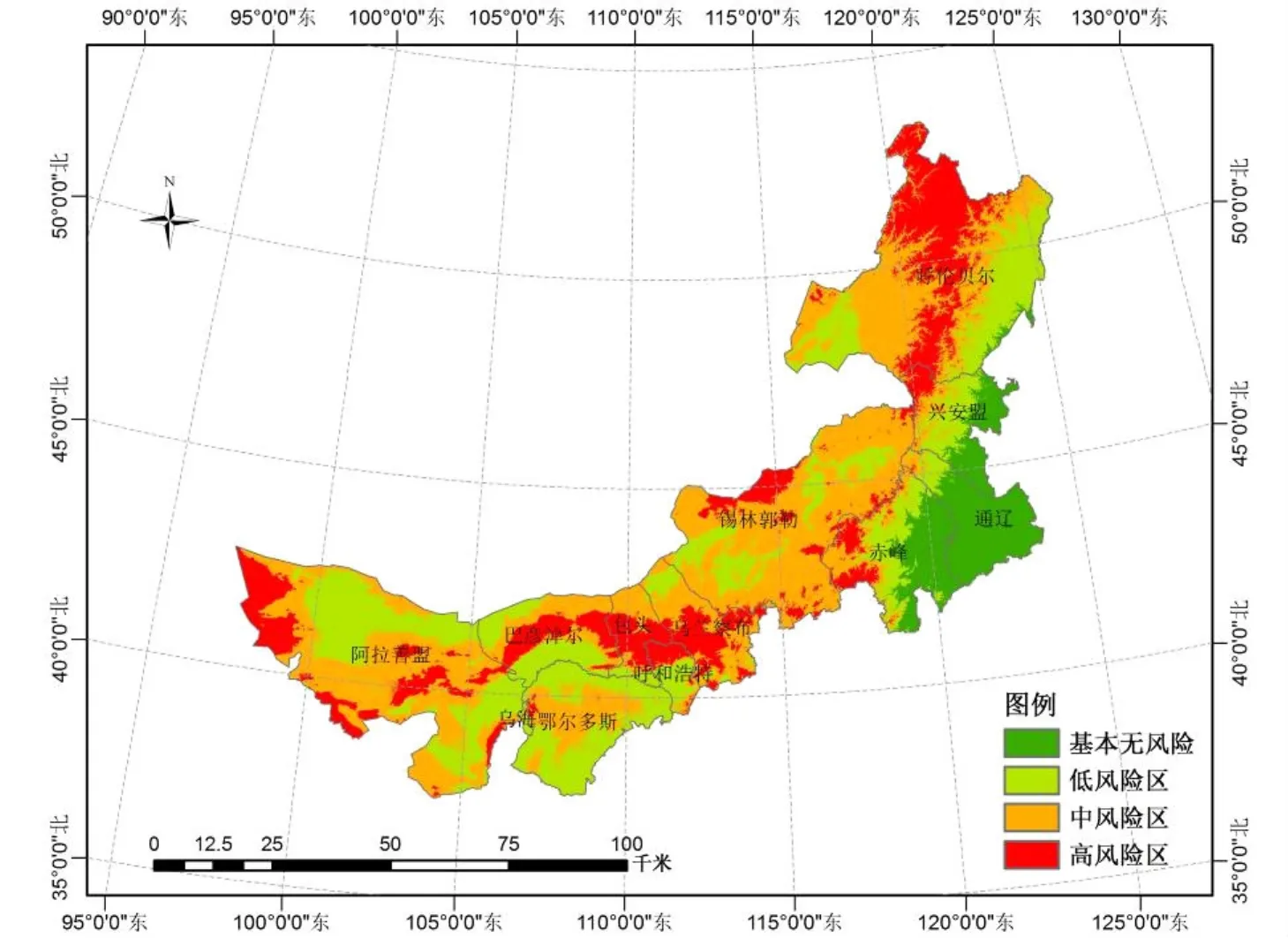

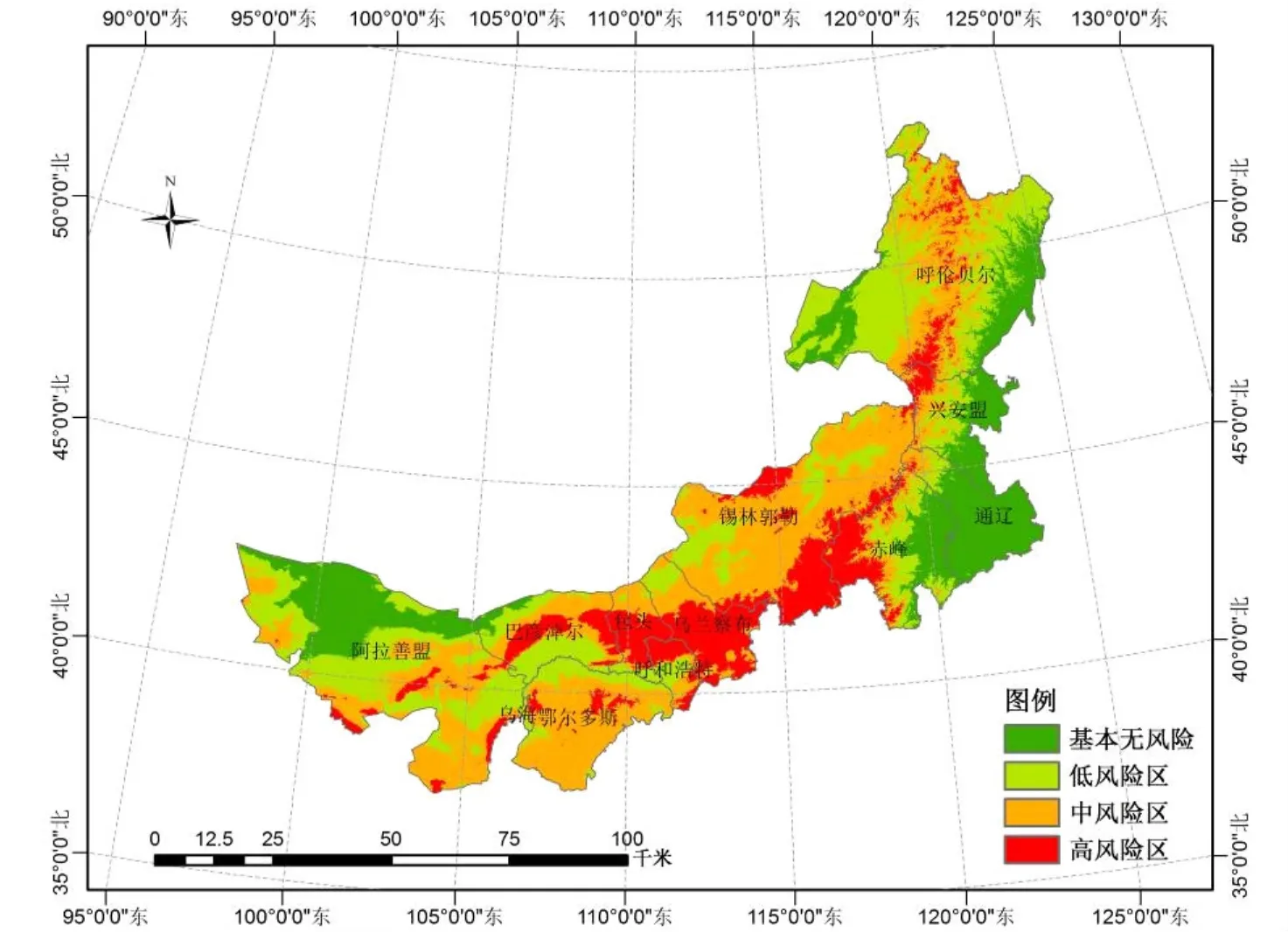

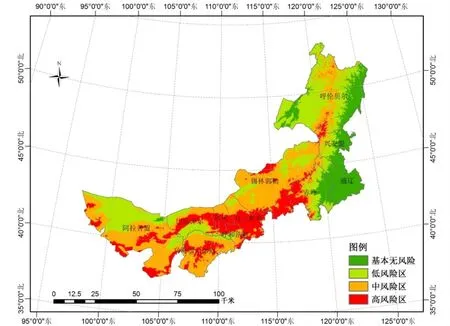

根据对日光温室前屋面角35°大风灾害综合风险指数进行等级划分,分别为低风险区、较低风险区、中风险区和高风险区(图10)。

图10 内蒙古日光温室大风灾害综合风险区划图

低风险区大风灾害风险指数<0.17,约占全区总面积的14%,面积约为16.4万km2,主要集中在东部主要农区,主要包括呼伦贝尔东部和偏西部、兴安盟东部、通辽南部、赤峰东部,农区主要分布在大兴安岭东南麓地区。

较低风险区大风灾害风险指数在0.17~0.22之间,约占全区总面积的31%,面积约为35.2万km2,以农区和牧区为主,主要分布在呼伦贝尔大兴安岭沿山地区、兴安盟西部、通辽北部、赤峰中部、锡林郭勒盟北部零星地区、呼和浩特中部、鄂尔多斯偏北部边缘地带、巴彦淖尔市偏南部和西北部地区、乌海市及阿拉善盟北部,农区主要分布在燕山丘陵区西部和河套灌区。

中风险区大风灾害风险指数在0.22~0.27之间,约占全区总面积的38%,面积约为43.6万km2,以牧区和林区为主,大部地区为非主要农区,主要包括西部偏南和中部偏北地区及大兴安岭山区,农区主要分布在阴山南麓地区。

高风险区大风灾害风险指数>0.28,约占全区总面积的17%,面积约为20.0万km2,主要集中在中西部农区,包括兴安盟东北部、赤峰市西部、锡林郭勒盟南部、乌兰察布市南部、呼和浩特市北部、包头市南部、巴彦淖尔市中部、鄂尔多斯市中部及阿拉善盟南部零星地区,农区主要分布在中部偏南和阴山北麓地区。

4 结论与讨论

内蒙古大部分地区处于北纬40°以上,总的气候特点是春季气温骤升,多大风天气,夏季短促而炎热,降水集中,秋季气温剧降,霜冻往往早来,冬季气温寒冷,昼夜温差大,光照强度大,日照时间短。内蒙古地区地域辽阔,地形、地貌多样性,日光温室总体结构性能、日光温室的生产现状、管理水平各地方也存在着较大的差异。立足内蒙古设施农业的发展背景,依据对我区日光温室生产现状的调查,以前屋面角为45°的常见日光温室为标准,分析日最大风速和日光温室基本风压,用日光温室大风掀棚指标来定义轻度、中度、重度3个等级指标以实现内蒙古大风灾害的精细化区分,最终建立基于危险性、敏感性、暴露度和防灾减灾能力4种因子的日光温室大风灾害风险区划指标体系,运用该模型实现对内蒙古日光温室大风灾害的风险评价。评价结果表明,对于同一种结构的日光温室,在不同季节,日光温室大风灾害的风险等级分布有一定差异,此外,在相同季节,不同地区由于地理位置影响,灾害风险等级分布也有差异。

从前屋面角45°日光温室大风灾害危险性风险指数来看,春季和秋季的分布趋势较接近,东部偏东和河套灌区大风灾害风险偏低,阴山和大兴安岭山脉地区较高,而冬季风险指数相对高于春、秋季,秋季中、高风险地区占比较大。整体来看,不同结构日光温室大风灾害综合风险指数分布特征显示,沿山地区风险总体较高,阴山北麓地区,春季灾害风险较高,原因是此区春、秋季大风天气较多,危险性指数较高,同时阴山北麓地区由于海拔较高、人口密度较大,该地区敏感性和暴露度较高,成为影响设施农业生产的主要风灾因子,因此阴山北麓区在发展日光温室时要尽量避免大风天气的影响。东南部燕山丘陵地区风灾风险较低,考虑风灾的影响,该地区最适宜日光温室发展。

本研究主要立足于大风灾害对日光温室影响的风险进行系统的评定,以灾害风险理论为框架,从影响大风灾害的致灾因子危险性、孕灾环境敏感性、承灾体脆弱性以及防灾减灾能力4个方面构建了基于ArcGIS多源栅格计算的综合风险评价模型,为设施农业气象大风灾害评估提供了技术指标,并为风灾预报预警和灾害评估奠定了前提和基础。