川渝预制菜产业现状与发展路径分析

2022-11-22张宇昊

张宇昊,陈 海

(1 西南大学食品科学学院 重庆 400715 2 川渝共建特色食品重庆市重点实验室 重庆 400715)

2022年3月6日,习近平总书记在参加政协农业界、社会福利和社会保障界委员联组会时指出:要树立大食物观,从更好满足人民美好生活需要出发,掌握人民群众食物结构变化趋势,保障各类食物有效供给。通过科技创新的手段,丰富人民群众的菜篮子,确保老百姓从吃得饱,到吃得好,再到吃得健康,这也是大食物观的出发点和落脚点。当前,随着人民生活水平的不断提升以及快节奏工作状态、“懒人”经济、“宅”生活模式等现象的出现,消费者的饮食生活方式正在发生巨大的变化,家庭备餐、烹饪时间不断压缩,便捷化的预制产品受到青睐,这使预制菜产业应运而生,蓬勃发展。据相关调查报告显示,全国半成品菜相关企业已将近7 万家,2020年新注册预制菜相关企业数高达1.25 万家[1]。在产业规模方面,据《2022年中国预制菜行业发展趋势研究报告》数据显示,2021年,我国预制菜市场规模高达3 459 亿元,预计2025年或将突破8 000 亿元,万亿市场规模的预制菜产业正在进入发展“快车道”。

中国饮食文化具有数千年的历史,由于地理环境、气候变化、文化差异等多方面因素的原因,各地饮食在风味、口感上各有特点,形成鲁菜、川菜、粤菜和淮扬菜的传统“四大菜系”,后加上浙菜、闽菜、徽菜、湘菜,被称为“八大菜系”[2]。川渝地区菜系在口感和风味方面特色鲜明,消费者接受度广,是未来中国预制菜产业发展的重要引擎之一。本文主要基于川渝菜系风味、生产、流通等特点对川渝预制菜进行系统性分类;结合川渝预制菜产业发展现状,从科技驱动的视角,分析目前存在的问题,并对川渝预制菜的科技创新方向作出展望,以期为科技创新驱动川渝预制菜产业发展提供参考。

1 川渝菜系的分类、特点及预制菜产业现状

川菜萌芽于我国商周时期,形成于秦汉魏晋时期,蓬勃于唐宋时期,融合于清代时期,创新于当代,逐渐形成取材广泛、调味多变、技法多样、成品普适的特点,风味以清鲜醇浓并重和善用麻辣为特色[3-4]。现代川菜主要涵盖三大类型:菜肴、火锅以及风味小吃或主食。

1.1 川渝菜肴

川渝菜肴最大的特色在于以“味”闻名,包含酸、甜、苦、咸、辣、麻6 种基本味型,并在此基础上发展出来20 余种复合味型,比如咸鲜味、椒盐味、鱼香味、家常味、麻辣味和怪味等,这也为川渝地区复合调味料产业奠定了得天独厚的基础[5]。

在原料处理层面,川渝地区擅长采用干制、腌制、熏制、发酵等方式对农产品进行前处理,为农产品赋予一定品质特征,制成特色食材,如盐渍青菜头、泡菜、酸菜、腊肉、腊肠等,这些加工制品可以作为后期菜肴加工的原料[6-7]。目前以腊肉、香肠等川渝腌腊制品和榨菜、泡菜等为代表的酱腌菜类产品工业化程度较高,产业规模均在百亿以上。

在烹饪层面上,川渝菜肴基本烹饪方法包括炒、爆、熘、煎、炸、炝、烘、汆、烫、炖、煮、烧、煸、烩、焖、煨、蒸、烤、卤、拌、泡、渍等30 余种方法,其中,“炒”是川渝菜肴加工中最为常见的烹饪方式。

以重庆菜为代表的川东菜肴,擅长炒、煲、炖等,香浓味厚,尤其突出麻辣,如水煮鱼、酸菜鱼、辣子鸡、灯影牛肉等;以成都菜为代表的川西菜肴,擅长炒、烧、煸、煎、蒸、炖等,滋味丰富、清鲜香醇,如回锅肉、麻婆豆腐、夫妻肺片等;以自贡菜为代表的川南菜肴,擅长水煮、炖、炸、熘等,口味厚香浓,辣鲜刺激,如冷吃兔、棒棒鸡、水煮牛肉等;以广元等地菜肴为代表的川北菜肴,擅长炖、炒、煮、蒸、炸等,鲜美清爽、香醇细腻,如川北凉粉、豆皮蒸肉、原汤酥肉等[8-9]。

目前许多川渝菜肴虽实现了工业化生产,但大多以常温流通为主,部分以肉类原料为主的菜肴如泡椒凤爪、扣肉、粉蒸肉、夹沙肉等产品,因对杀菌工艺适应性较强,品质保真度较好,故消费者欢迎程度较高,然而,很多产品存在杀菌导致品质劣变明显的问题,尚有较大提升空间。

1.2 火锅

川渝火锅食材选择广泛,以鲜香麻辣为特色,深受消费者喜爱[10]。iiMedia Research 前瞻产业研究院整理的2021年上半年中国消费者火锅偏好统计数据显示,59.1%的消费者偏好川渝火锅;从火锅餐饮业细分市场的门店数量来看,川渝火锅的市场门店数量最多,2021年的门店数在全国火锅门店中占比高达40%。川渝火锅餐饮的发展也带动了产业的快速发展。据中商产业研究院整理的2021年中国各省市火锅相关企业数量排行榜的数据显示,川渝地区火锅相关企业数量近30 000 家,高居全国榜首。据中国饭店协会发布的《2021 中国餐饮业年度报告》,2021 中国火锅企业排行榜TOP20 前10 名企业中,有8 家为川渝地区企业。

近年来,川渝火锅已成为川菜中工业化程度最高的行业,如毛肚、鸭肠等水发类制品已实现绿色标准化生产[11-12];川渝火锅调味料智能化生产技术已全面突破,一些企业通过生产线智能化升级构建了全数字化控制火锅调味料生产线,大大减少了用工量,并在业内形成一定的引领效应。在品质评价方面,针对川渝特色复合调味料麻辣的特点,重庆相关企业和科研单位研究人员基于感官评价建立了一个类比酒精度数的模型,以“°”为单位表示麻辣火锅的辣度。使用12°,36°,45°,52°,65°,75°分别代表微、低、中、高、超、特辣度,并在此基础上明确了以上辣度和主要辣味物质含量的对应相关性,首次构建了基于辣味物质基础的工业化调味料产品辣度分级体系[13]。

1.3 风味小吃或主食

川渝地区特色小吃或主食众多,特色鲜明,如冰粉、凉虾、凉糕等凝胶类米制品,重庆小面、绵阳米粉、狼牙土豆等[14]。

2017年,国务院印发了《关于加快推进农业供给侧结构性改革 大力发展粮食产业经济的意见》,在“大力促进主食产业化”方面做了具体部署,提出支持推进米面、玉米、杂粮及薯类主食制品的工业化生产,保护并挖掘传统主食产品,增加花色品种。按照文件精神,川渝特色小吃均属于主食范畴。

近年来,重庆特色风味小吃或主食陆续实现了工业化生产,如冰粉、凉虾工程化生产技术已经突破,半干态面、米粉等生产技术也已在重庆小面、绵阳米粉等工业化产品生产中应用,然而,相比于整体产业规模,工业化产品产值较低,如重庆现有小面馆约8.4 万家,年产值达400 多亿元;工业化重庆小面方便食品2021年线上年销售额刚刚突破2 亿元,仅占整体产业总年产值的0.5%,尚有较大发展空间[15]。

2 川渝预制菜的科学分类

2.1 预制菜现有分类方式

预制菜是以农、畜、禽、水产等农产品为原料,配以各种辅料,经预制加工而成的成品或半成品[16-17],有多种分类方式。

按照消费方式,预制菜分为以下4 类:1)即食类,开封后能够直接食用的预制菜肴,即“开包即食”菜肴;2)即热类,经水浴/微波/直火/自热等加热后即可食用的菜肴,即“加热即食”菜肴;3)即烹类,指预加工半成品,可直接烹制(煎、炒、烹、炸、蒸等)后食用的菜肴;4)即配类,经清洗、切分等初加工而成,属于初加工半成品配菜原料,需要自行烹饪和调味。

按照产品贮运形式,预制菜可分为:1) 冷藏类:在冷藏(0~4 ℃)条件下贮运、流通和销售的预制菜肴;2)冷冻类:在冷冻(-18 ℃以下)条件下贮运、流通和销售的预制菜肴;3)常温类:可在常温条件下贮运、流通和销售的预制菜肴;4)热链类:在热保温条件下流通和销售的预制菜肴。

按照菜肴主要原料属性,可分为肉类菜肴、水产菜肴、素材菜肴、预制净菜等。

总体来说,以上分类方式虽都有适宜的应用场景,但均不能从生产、流通、销售全产业链的角度,科学体现预制菜特点。从食品品质保障和安全监管角度出发,急需制定预制菜科学分类方式。

2.2 川渝预制菜的科学分类

基于川渝特色菜肴原料、生产、流通等特点及产业链实际情况,将川渝预制菜肴分为以下5 类:

1) 预制主食类 以粮谷类、块茎类等为原料加工而成的预制产品。具体可包含:①预制米制品,如预制米饭、预制米粉、预制粥类、预制凝胶型米制品等;②预制面制品,如重庆小面等;③预制薯类制品,如调味马铃薯、调味薯泥等;④预制玉米制品,如预制玉米饼、预制玉米片等。

2) 生鲜预制类 是指以生鲜果蔬、畜禽、水产等为原料,做必要预处理、简单预制加工及保鲜处理制成的预制菜肴,在川渝火锅类预制菜肴中占有很大比例。

不同农产品预处理工序包含蔬菜应去皮、去壳、去泥并摘除腐烂、发黄的叶子,瓜果应挑拣出腐烂或有严重烂疤的原料,水产品应去鳞、去鳃、去内脏;畜禽类应去头、去毛、去内脏、分割等。

简单预制加工工序是指不经过熟制、干制、杀菌、发酵、深度腌制等深加工工艺,通常而言果蔬类原料包括切分、灭酶、冷却、包装等;动物性食品原料简单预制包括快速腌制、调味、斩拌、成型、包装等。

保鲜处理通常采用压差预冷、气体微环境调节、低温贮藏等形式实现。

生鲜预制菜肴可包含:

①冷藏类生鲜预制菜肴 主要指通过冷藏形式贮藏、流通和销售的生鲜预制菜肴。又可细分为冷藏生鲜果蔬预制产品,如净菜等;冷藏生鲜畜禽类预制产品,如川渝火锅用香菜丸子、麻辣牛肉等;冷藏生鲜水产类预制产品,如大宗淡水鱼分割预制产品等。

②冷冻类生鲜预制菜肴 主要指通过速冻技术冷冻,并在冷冻条件下贮藏、流通和销售的生鲜预制菜肴。又可细分为冷冻生鲜果蔬预制产品,如冷冻花菜、青豆、胡萝卜丁等;冷冻生鲜畜禽类预制产品,如火锅用冷冻鸭胗、冷冻猪肉片等;冷冻生鲜水产类预制产品,如冷冻乌鱼片、冷冻马面鲀等。

3) 生制预制类 以果蔬、畜禽、水产等为农产品原料,虽然经过干制、深度腌制、发酵、重组等深加工预制处理,但是未经熟化烹饪加工的预制菜肴。可分为:

①干制类生制预制菜肴 即以脱水加工为品质赋予和主要保质手段的菜肴加工食材或产品。可细分为果蔬类产品,如川渝地区喜好的萝卜干、干制菌类、苔干等;腌腊类产品,如腊肉、腊肠等。

②发酵类生制预制菜肴 即通过发酵赋予特色品质的菜肴加工食材或产品。按照川渝饮食习惯可细分为发酵蔬菜类产品,如泡菜、酸菜等;发酵肉类产品,如土家传统菜肴酸渣肉等。

③重组类生制预制菜肴 即通过重组技术赋予产品形态和品质的菜肴加工食材或产品,目前主要是重组生制动物性食品,如火锅牛排、火锅牛肉等。

4) 熟制预制类 将多种食品原料,如豆类、畜禽肉、水产品、植物蛋白、果蔬、蛋、乳等,配以调味料等辅料,经预制、调制、熟化、成型、包装、杀菌、速冻等工艺加工而成,并在不同条件下贮存、流通及销售的菜肴加工食材或产品。可分为:

①热链类熟制预制菜肴 主要指依托中央厨房,经过煎、炒、烹、炸、炖、煮等烹饪手段生产,包装后即可配送,主要面向区内各单位食堂及家庭。

②常温类熟制预制菜肴 该类产品适合使用以蛋白为产品品质呈现核心成分的原料,经过整理、调制、熟化(卤、蒸、煮等)等预制加工,包装后采用适宜方式进行杀菌处理制得的产品,要求该类产品杀菌后感官品质无劣变或劣变程度可接受。如川渝特色豆干、扣肉、夹沙肉、调味凤爪等。杀菌是该类产品的核心工艺,保证安全特性与感官特性的协同是该类产品品质控制关键。

③冷藏类熟制预制菜肴 目前市场上该类产品形式主要为即食型凉菜,通常以肉、蛋、蔬菜、豆类等为原料,经酱卤、烘烤、包装等工艺预制而成,如川渝常见的卤烤鸭、卤肉等。产品需冷藏贮藏、运输和销售。该类产品感官品质虽保持较好,但保质期短,可通过调节包装内气体微环境、清洁生产等手段延长产品保质期,目前技术水平下保质期通常不超过1 个月。

④冷冻类熟制预制菜肴 该类产品主要以肉、鱼、蛋、耐冻型蔬菜、豆类等为原料,经整理、腌制、熟化(烤制、卤制、炒制等)等预制加工,包装后冷冻而成。其贮存、物流和销售均为-18 ℃冷冻环境,感官品质保持较好,简单复热后即可食用,是目前预制菜行业的重要增长点,然而,由于一些原料如蔬菜等,冻后品质明显劣变,导致一些菜肴尚无法实现冷冻熟制预制。

5) 预制调味料类 复合调味料和火锅调料是预制菜产业重要配套产品。复合调味料是指用两种或两种以上的调味品配制,经特殊加工而成的调味料,分为固态复合调味料,如鸡精、鸡粉、牛肉粉等;液态复合调味料,如鸡汁、糟卤等;复合调味酱,如风味酱、沙拉酱等。火锅调料是指食用火锅时专用调味料,分为火锅底料和火锅蘸料。从预制菜配合角度出发,川渝地区主要预制调味料分为:

①烹饪用中式菜肴复合调味料 是指主要用于中式菜肴烹饪的复合调味料。该类产品主要经过原料预处理(除杂、清洗、沥干、切分、粉碎、打浆、溶解、浸提、预煮、调配等),呈味热处理,浓缩干燥,灌(包)装等工艺预制而成,通常可常温流通,保质期较长。

烹饪用中式菜肴复合调味料按照产品用途大致可分为炒制类、煮制类、蒸制类、调配类等[18]。炒制类中式菜肴复合调味料是指用于炒制菜肴调味的产品,常见产品包括鱼香肉丝、麻婆豆腐、宫保鸡丁等复合调味料;煮制类中式菜肴复合调味料包括水煮类和卤煮类两种,前者常见产品包括水煮鱼、酸菜鱼、水煮肉片等调味料,后者常见产品为各种卤料;蒸制类中式菜肴复合调味料是指用于蒸制菜肴调味料,常见产品包括蒸肉粉等;调配类中式菜肴复合调味料主要指用于凉菜调配的调味料,常见产品如蒜泥白肉、麻辣鸡等调味料。

②火锅底料 火锅底料是火锅风味的精髓,其是指以动植物油、食用盐、香辛料等为原料,加或不加辣椒、豆瓣酱等调味料,按一定配比和工艺加工制成,用于调制火锅汤的调味料。该类产品主要经过原料预处理(去杂、粉碎、复水、清洗、沥干、整形等),配料,炒(熬)制,成型,灌(包)装等工艺预制而成。

按火锅底料产品的形态可分为:液态火锅底料、半固态火锅底料、固态火锅底料3 种类型。其中液态火锅料是指预包装火锅底料内容物在常温下呈液体状、易流动。半固态火锅料是指预包装火锅底料内容物在常温下呈固液混合态,易改变形态。固态火锅料是指预包装火锅底料内容物在常温下呈固态,不易改变形态。

3 川渝预制菜产业发展瓶颈

3.1 川渝预制菜品质形成机制不清

蛋白质、碳水化合物、脂肪等物质发生分解、降解、聚合、交联等复杂反应赋予了中式菜肴香气、滋味、色泽、质构等品质特征[19-20]。川渝菜肴多样的烹饪技法本质上来讲是提供了不同的条件,诱导菜肴体系发生不同类型、程度的反应,从而形成不同风味、口感等特征品质。有关部分川渝菜肴品质形成方面,已有一些研究报道,例如,李林等[21]阐明了重庆城口老腊肉腌制烟熏加工过程中主体特征风味及变化规律。叶美作等[22]分析了莴笋、豇豆和萝卜等不同蔬菜原料在泡菜发酵过程中的品质变化规律。目前对于川渝菜肴品质形成的机制方面研究系统性缺乏,针对性不足,无法对菜肴工业化生产中品质调控提供有效的理论指导。如:川渝腊肉制作过程中发现,在长时间低温烟熏条件下生产的腊肉,熟化后肥肉部分晶莹透明,原发香气突出,然而机制不明确。目前多数工业化腊肉,采用烘房、烟熏炉等工业化装备,生产周期缩短,无法完全还原传统腊肉的以上特征。又如:川渝高品质回锅肉要求肥肉部分口感软糯,然而,生猪品种、部位等原料特性与品质形成的关系,水煮过程与回锅炒制对品质形成的协同机制等均缺乏深入研究,使工业化产品保真度差。由此可见,缺乏理论指导已成为工业化川渝菜肴品质提升的关键瓶颈之一。

3.2 川渝预制菜健康品质尚需提升

大力推进健康中国行动是满足人民群众对美好生活向往的重要内容。虽然川渝菜肴以麻辣、鲜香及重味等特色受到广大消费者的喜爱,但是确实存在一些不可回避的潜在健康风险,具体包括:

1) 高盐、高油问题 现代营养学表明高盐、高糖、高油膳食与许多慢性疾病密切相关,长期高盐、高油摄入会给人体健康带来潜在风险[23-25]。最近,王良云等[26]对114 道经典川菜食盐含量进行了系统分析,发现具有川渝特色的烟熏、腌、腊等烹饪方式的菜肴食盐浓度平均值高于3.0%,其中,樟茶鸭的食盐含量高达5.6%,远远高于食盐的咸味味觉阈值0.2%。参考《中国居民膳食指南(2022)》的指导建议,人均每日食盐摄入量不高于5 g,过度摄入高盐含量的川渝菜肴容易诱发健康风险,而目前针对川渝特色菜肴的降盐增味的理论和应用研究尚不深入。

2) 生制预制产品中潜在健康风险因子调控问题 川渝特色发酵、干制、腌制、熏制产品种类丰富,诸如榨菜、香肠、腊肉、熏肉等,工业化生产的工艺技术较为成熟,容易实现预制产品工业化生产;然而,这些加工过程极容易产生亚硝酸盐、丙烯酰胺、多环芳烃等物质,如生产过程中调控不当,极易产生潜在健康风险[27-29]。例如,刘雨萱等[7]对市售四川腊肉中的生物胺含量进行测定,发现56 种四川腊肉样品中有27 个瘦肉样品和14 个肥肉样品中的组胺含量超过100 mg/kg,存在潜在健康风险,需进行进一步调控。

3) 火锅类产品中健康风险因子控制问题毛肚、鸭肠等内脏类菜肴被称为食用川渝火锅经典菜肴,然而,存在原料高嘌呤、高胆固醇等健康风险。目前尚缺乏可确保产品口感的前提下实现健康化的技术手段。

3.3 川渝预制菜原料加工适应性不清

取材广泛、菜品多样是川渝菜肴的重要特征之一,而高品质川渝菜肴对原料的选择也有一定的要求,如制作猪油泡粑的原料应选择圆米而非长米,特色回锅肉则需以荣昌猪作为原材料等。相比于传统餐饮加工的菜肴,工业化预制菜肴生产对原料的要求更高,原料化学成分、组织结构、质地特性都会影响加工菜品的风味口感、营养品质和储运品质[30-31],如肉品部位、水分含量、脂肪含量、动物品种都会影响肉类菜肴的香气、口感、烹调加工性[32-33];蔬菜的质地、色素、果胶含量等直接影响产品的状态[22]。

因此,从工业化产品来讲,原料加工适应性可对工业化川渝菜肴品质产生明显影响,具体落脚的科学问题是原料中物质基础及其微观结构差异会影响加工过程中菜肴品质特征组分的组成及含量,进而影响产品品质[34-38]。例如,张帅等[39]探究了不同面粉对重庆小面品质的影响,研究发现用于制作重庆小面的面粉在物质基础组成方面显著区别于家用普通面粉和拉面面粉,并且成分差异对重庆小面的赋味特性具有较大的影响。总体而言,目前多数川渝特色菜肴原料选取的具体理论依据不清,原材料加工适应性亟待阐明。

3.4 川渝熟制预制菜品质保真度不佳

川渝熟制预制菜肴领域,目前市场上最主要的两类产品是常温类和冷冻类熟制预制菜肴。出于产品安全和市场范围的考虑,很多常温类预制菜肴生产过程中会进行高温杀菌。川渝菜肴中,需要经长时间蒸、炖等烹饪处理的菜肴,对高温杀菌适应性较好,品质保真度较高,如东坡肘子、粉蒸肉、梅菜扣肉等产品。然而,以炒、煎、炸等烹饪方式制作的菜肴,高温、高压杀菌处理会导致预制菜肴色泽、质地、口感等品质劣变。如:邢利婷等[40]采用121 ℃高温对麻婆豆腐进行杀菌处理,产品中的微生物虽得到有效控制,但产品失水率显著提高,质构和色泽明显劣变。黄本婷等[41]探究了不同杀菌方式对回锅肉品质的影响,结果表明:高温灭菌方式虽然可以抑制回锅肉中脂质氧化和延长保质期,但是严重影响回锅肉的风味。黄文垒等[42]探究不同杀菌处理对鱼香肉丝品质的影响,结果表明高温、高压杀菌处理后的鱼香肉丝口感较老,木耳、笋丝出现明显软烂现象,品质劣变明显。

针对以上问题,近年来川渝熟制预制菜产品逐渐向冷冻类转型,其中,小酥肉是最典型的案例产品,其特点是经过成型、腌制、裹粉、预炸等预制工艺后,冷冻制成成品,产品可作为川渝火锅食材,也可在家庭通过煎炸后制成成品[43]。该类产品的特点是把最后一道烹饪环节留到消费端,使产品完全吻合我国消费者“现做现吃”的消费习惯,品质保真度高。相比而言,很多川渝熟制预制菜产品采用先烹饪,后冻结的加工方式,消费端只需简单加热即可食用,该类产品方便属性强,然而,需要面对“剩菜属性”的质疑,诸如市场上一些烤鱼产品,加热后产品状态为鱼肉泡在调味汤汁中,完全失去了烤鱼应有的“外焦里嫩”特点。因此,如何全面提升冷冻类川渝熟制预制菜品质,是未来川渝预制菜产业亟待突破的问题。

3.5 川渝预制菜智能制造需继续升级

近年来,川渝预制产品智能制造方面取得了长足进步,诸如榨菜、复合调味料等均实现了智能化生产[44]。总体而言,不同品类川渝预制类产品生产水平差距较大,诸如绝大部分腌腊制品企业仍处在间歇式生产模式,甚至一些企业未完全实现工程化生产;凝胶类米制品等川渝特色小吃、水发类火锅食材等虽已突破了生产线的工程化,但仍需向连续化、智能化方面发展。

在熟制预制产品方面,大多数的川渝预制产品仍停留在“独立操作单元+”的加工模式,基本上采用的升级战略是在传统加工工艺上简单引入独立的加工设备,如大型炒锅、蒸煮锅、杀菌锅等,以“人工+设备”方式组装而成的工业化生产线,工业化生产的自动化、连续化和智能化水平较低。此外,相比于其它菜系,火候大小、调味顺序、调味时间等因素对川渝传统菜肴风味和品质形成更为重要,现有的工业化加工单元并不能有效复原川渝特色菜肴烹饪效果[45]。因此,基于川渝菜肴品质保真的自动化、智能化、连续化工业化生产升级仍需加强。

3.6 川渝预制菜生产和质量标准体系尚需构建

2022年9月20日,重庆发布了地方标准《重庆小面生产技术规程》(DB50/T 1296-2022),然而,总体而言,川渝预制菜相关生产和质量标准较为欠缺,这可能导致产品质量参差不齐,市场出现以价格战为核心的恶性竞争。2022年,东部地区陆续发布了一些川渝特色预制菜肴团体标准,如预制菜(水产类)烤鱼(T/SDJKR 009-2022),预制菜酸菜鱼(T/SPSH 36-2022)等。川渝地区政府、团体和企业应结合川渝菜肴特点,尽快组织制定川渝预制菜生产和质量标准体系,为具有典型川渝特色的高品质预制菜肴生产提供指导和保障。

4 川渝预制菜产业科技创新路径与方向

针对川渝预制菜产业现状及面临的问题,需要依托科技创新,重点从产品品质形成机制、品质保真、健康化、生产装备升级、标准体系构建等多方面推进川渝预制菜产业发展。

4.1 川渝菜肴品质形成理论体系构建

川渝菜肴特色鲜明,然而其品质形成机制不清,亟待强化相关理论研究,构建川渝菜肴品质形成理论体系。

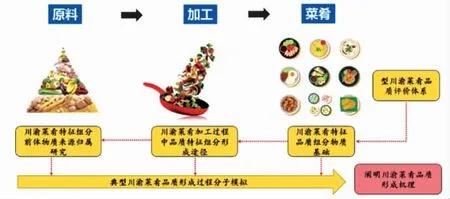

从研究逻辑来讲,应首先科学构建典型川渝菜肴品质评价体系,在此基础上明确川渝菜肴特征品质组分物质基础,并通过进一步研究加工过程中品质特征组分形成途径,明确特征组分前体物质在原料中的来源归属,最终明确典型川渝菜肴品质形成机理,并构建相应理论体系。

通过理论体系的构建,可为川渝预制菜肴品质调控和健康化技术的研发、新装备的创制和标准的科学制定提供指导。

4.2 川渝菜肴品质保真与健康化技术研发

基于川渝菜肴品质形成理论,进一步研发品质保真技术。高品质预制菜肴研发应结合中式菜肴的消费习惯,即产品最终品质在最后一道烹饪过程形成或固化。需依据烹饪过程中品质形成机制和烹饪前原料中品质特征组分前体物质的组成,开发产品预制和保鲜技术,做到消费者通过标准化的简单烹饪,实现高保真度菜肴的制作,即可享受美食,又部分保留家庭烹饪感受。

图1 川渝菜肴品质形成理论研究逻辑Fig.1 The routine of theoretical researches on food quality formation of Sichuan-Chongqing dishes

菜肴健康化方面,需在产品品质形成机制的指导下,利用食品加工领域新技术手段研发系列健康化技术。如针对川渝菜肴高盐、高油的问题,利用将厚味肽靶向合成、微凝胶乳化、适度美拉德反应呈味等技术,研发减盐、减油、不减味的技术,提升产品健康属性[46-48]。针对部分火锅菜肴高嘌呤、高胆固醇等问题,利用基质蛋白重组,水发过程嘌呤消减等技术,开发低嘌呤、低胆固醇内脏类火锅菜肴;针对腌腊制品存在的潜在健康风险因子,强化腌腊过程浅发酵作用,开发基于熏制过程的腌腊制品适度氧化调控等技术,提升腌腊制品健康属性[49-50]。

4.3 川渝菜肴生产装备升级与标准科学制定

针对部分特色川渝菜肴生产过程中工程化程度低的产业问题,开发针对不同生产规模的专用加工装备,并通过引入光、声、电、磁等物理加工手段,创新加工工艺,在实现工程化、连续化的基础上,引导企业开展智能化设备升级,提升川渝菜肴生产加工装备水平。

基于川渝菜肴品质特征组分和品质调控机制,科学制定产品生产和质量标准,构建川渝菜肴安全、生产和质量标准体系,指导并保障川渝特色预制菜肴产业的良性发展。

5 总结

川渝菜是中式菜肴最有影响力的菜系之一,以麻辣、味厚、鲜香等特色深受国内外消费者的喜爱。在中国预制菜肴快速发展进程中,川渝预制菜肴是重要引擎之一。本文根据川渝特色菜肴的特点和产业化现状,将川渝预制菜分为预制主食类、生鲜预制类、生制预制类、熟制预制类和预制调味料类五大类。基于产业问题瓶颈,提出两点建议:

1) 在预制菜品质形成机制、菜肴健康化、原料加工适应性、产品品质保真、智能制造以及产品质量标准化等方面继续通过科技创新驱动解决关键问题;

2) 未来需要重点从菜肴品质形成理论体系构建,菜肴品质保真与健康化技术研发,生产装备升级与标准科学制定等多方面开展理论研究和政策标准制定等相关工作,助力解决产业发展背后的瓶颈问题。