幸福同心圆:城乡“幸福社区”建设路径新探

2022-11-22胡真一

芦 恒 胡真一

(吉林大学 哲学社会学院,吉林 长春 130012)

20世纪90年代以来,伴随着我国经济体制改革与社会管理模式转型,立基于国企等单位组织构成的城市单位社会逐渐“瓦解”,社区开始承担起国家治理基本单元的重要职责。同时,国家治理理念由“管理”转向“治理”,政府强调打造“共建共治共享”的社会治理格局,并提出满足“人民对美好生活新期待”和以“人民幸福”为核心的社会发展目标。特别是党的十八大以后,“让人们过上幸福生活”成为中国梦的核心内容之一。“幸福生活”的意涵在新时期日益多元化,包括生活的幸福、人民的幸福、团结的幸福、和平的幸福、平安的幸福、健康的幸福、蓝天的幸福、精神的幸福、劳动的幸福、共享的幸福[1]。质言之,多元幸福观的基础在于人们赖以生存的基层社区治理体系的优化与完善。因此,城乡社区作为联结个体与社会的重要中介环节,社区运行状态的好坏直接影响到居民幸福感与社会治理成效,但以城市及城乡结合部为例,在以居委会为主导的传统社区运作模式下,“居委会困境”与“共同体困境”的“双重困境”[2],似乎弱化了凝聚居民幸福感“共同体”的意涵价值。作为回应,近十年来,幸福社区建设深入发展的一个新趋势在于房地产商成为幸福社区建设的新主体,将其营销理念从售房转换到提供优质社区公共服务,再转换到引导社区生活方式,创建幸福社区已成为房地产行业未来发展的新趋势,但是,房地产商往往将重心只放在社区营造项目自身的运营,却忽视了其背后存在商人与社区居委会之间沟通不畅、业主缺少话语权、基层党组织力度较弱、邻里信任度不高等困境,导致项目“孤掌难鸣”,最后草草收场。于是,“幸福源于何处”的追问,又重新跃然纸上,引人思考。鉴于此,我们尝试将“幸福源于何处”的追问,置于由个体、家庭、社区、社会和城乡关系等不同系统形成的同心圆结构体系中去进行思考,该体系能够克服以往幸福社区建设采取的重个体轻社区、重城市轻乡村的简单思路,强调幸福源于城乡互益交流关系之中。笔者将个体、家庭、社区和社会等维度同时置于一个同心圆结构,并尝试提炼出一个“幸福同心圆”指标体系。研究者借此不仅对社区内部幸福感进行持续性监测,而且通过社区幸福营造行动,促使幸福向同心圆内部流动循环,同时也为风险常态化下中国城乡幸福社区一体化建设提供操作化的路径选择。

一、幸福之问与幸福社区建设

幸福,是人类社会亘古而来所不断追寻的永恒主题。古往今来,诸多思想家在不同的历史时期和社会文化背景下,关于“幸福源何?幸福何续?”的讨论不曾止歇。在“幸福为何”的追问中,西方幸福观经历了从快乐到合理、为信仰上帝而禁欲再到以追求个人欲望满足为原则的演绎过程[3]。而中国自封建社会以来,关于幸福的解读从对个体生活的长寿、富贵、康宁、好德、善终等“五福”[4]的朴素希冀,到儒家提出“福德一体”的幸福路径,始终体现出华夏儿女将自身幸福与家国品德紧密结合的鲜明特色。从中西方社会对“幸福”的解读可以看出,幸福不仅是个体对当下生活状态的感知,更是一种人对所处环境的评判,包含着由个体到所在社会的多维层次,且幸福在物质、组织和情感的相互作用中得以实现[5]。因此,幸福在社会的各层次系统间的互动中生成,深受个体所处社会历史、文化环境等多层面影响,这也要求研究者在探寻幸福感来源及培育机制时,超越单一系统和单一学科范式的桎梏把握幸福全貌。而在现代社会,社区成为能够同时连接个体和宏观系统的重要结合点,社区也自然成为整体把握幸福的中心点。斐迪南·滕尼斯强调社区是由同质人口组成的并且具有价值观念一致、关系密切、出入相友、守望相助的富有人情味的社会群体[6],可见,滕尼斯概念中的价值观就是社会经济文化的产物。社区故而是一种在社会、政治、经济、文化及心理环境等因素互相作用下,作为联结人民幸福与社会幸福的中心场域,是现代社会中探索幸福的有效路径之一。

(一)“幸福源何”与中国幸福社区建构路径

进入现代社会之后,“幸福源何”之问常被人们置于“国家-市场-社会”所组成的现代秩序中追问谁是幸福提供的主体。具体到中国而言,勃兴于2000年之后的社区建设浪潮标志着中国城市社会治理结构从“单位制”转向“社区制”,该过程经历了由行政化向自治化、由治理主体单一化向多元化发展的逻辑变化,其中,冠名“文明社区建设”“和谐社区建设”“宜居社区建设”等诸多项目成为城市社区建设的不同“项目制治理”载体。建设重点虽各有侧重,但其背后包含的“文明”“和谐”“健康”“安乐”等词意与“幸福”接近,社区建设的路径变迁实质上可被视为国家对“幸福”探索的不断深化。总体而言,伴随着国家、市场和社会关系的变化,人们对于“幸福何源”的思考也随之大体呈现出两种不同的实践路径。

其一,政府主导下的幸福社区建设。此路径以政府行政公共服务权力为主要动力来源,政府将民众幸福感的提升视为其应尽的公共责任,将幸福社区建设作为和谐社会的基础性民生工程。早期的典型案例为2005年江苏省苏州市沧浪区提出的“幸福社区”项目,当地政府结合党在十六届六中全会中对于“全面开展城市社区建设,把社区建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体”的部署要求,强调从富民、就业和社会保障三大方向入手,促进社区物质及居民文化素养的共同提升。浙江安吉县与内蒙古鄂尔多斯市都在2009年依据区域发展状况提出了幸福社区建设方案,其中,浙江以美丽乡村建设为载体,提出“打造农村幸福社区”的社区建设目标,并制定出农村幸福社区建设的相关指标要求;内蒙古则从就业服务、社区教育及社区卫生入手,将打造“幸福社区”作为城市社区建设系统工程中的一个维度[7]。此后,“幸福社区”相关项目在经济高速增长背景下在我国各城市建设中如同雨后春笋般涌现,并呈现出项目规模扩大化、方式多样化以及参与主体多元化的特征。如广州市在2011年以“幸福社区”为主题开展了系列研讨、评选与实践活动,建立“幸福广东指标体系”[8],强调通过培育社区幸福感推动“社会人”转变为“社区人”。2012年以后,各地各级政府基于习近平总书记所提“中国梦”的伟大目标,进一步将幸福社区建设作为城乡发展的重要基础。如温州市以“五型五感”①为目标,以“星级社区”为评价标准,划分为城市社区、城郊社区和农村社区等类别,使幸福社区建设在兼顾各类社区特征的基础上由点及面、连线成片,最终达成城乡范围内的整体幸福。总之,政府主导的幸福社区建设以行政化、体系化和制度化的形式积极拓展政府行使的公共权力,从基本公共服务发展到维护公民利益、促进公民参与,再到保障公平公正理念的多层次内容,实际上也是完善和健全国家治理体系现代化的重要环节。

其二,市场主导下的幸福社区建设。近10年来,房地产开发企业开始积极参与幸福社区建设,通过空间设计、品质把控和服务提升等途径提振商品化小区中居民幸福水平,从而促进区域房地产商品的价值维系。早在2007年,房企论坛中就出现有关“幸福社区的善解之道”的讨论,该话题强调在房产开发与物业管理工作中,要将社区整体发展与客户个人利益相结合,并以此协调平衡“开发商-物业-业主”三者间关系②。例如,新城地产基于对“最影响居住幸福”因素的问卷调研结果总结出幸福社区的八大指标,强调充分引进和利用市场性服务机构与公共服务体系,通过打造社区服务供给的“双轨制”来推动幸福社区建设进程③。近年来,生活品质成为影响居民幸福感的重要因素,除房地产企业外,其他领域企业也积极参与幸福社区建设,如方太集团提出“幸福社区核心理念”,将人文元素融入到产品的研发和设计之中,以“小设计”推动“大幸福”④。可见,市场主导的幸福社区建设充分激活市场强大的拓展性,强调幸福概念操作化的科学性和实用性,借助商品房销售直接在生活环境和生活方式等层面推广幸福理念,以增强幸福社区建设的多元性和深入性。

(二)“幸福何续”与幸福社区建设反思

当我们厘清幸福的提供主体之后,随之而来的是幸福何以持续之问,实际上也是继续追问幸福提供主体的能力效果问题。主体健全并不等于自动发挥良好的效能,如前所述,“幸福社区”的探索实践始终与国家治理能力提升与市场经济发展相生相变,然而,一方面,由于“幸福”自身具有的系统性、多层次性和动态性等特征,仅从政府或市场的单一主体出发建立起幸福感指标体系以及开展相关行动仍然会力不从心。由政府政策性工具引领或企业资源性诱导为动力的幸福社区建设实践往往易使基层过分依赖于外部因素,缺乏幸福营造的内生动力,难以形成良性的自运行循环,反而可能造成社区空间建设与社区社会信任建设之间、政策引领与居民参与之间、社区诉求与公共服务供给之间以及城乡社区之间的矛盾分歧。另一方面,“城乡关系”仍然是中国社会发展与社会治理不可回避的基本关系。“城乡二元关系”一直以来成为中国现代化发展的基本前提,从以前的“以工代农”的工业化进程,再到“先城后村”的社区建设之路,城市中心主义似乎一直成为背后的“指挥棒”,因此,近几年“城乡一体化”的城乡融合发展道路呼声高涨。习近平总书记也强调:推进城乡发展一体化,是工业化、城镇化、农业现代化发展到一定阶段的必然要求,是国家现代化的重要标志[9]。具体到幸福社区建设而言,政府近几年尽管也将农村幸福社区作为与城市幸福社区对等的社区类型,推动农村社区从物质到文化幸福的全面升级,但是,其背后似乎依然是一种先城市后农村的思维,其实质是突出城市先在性的城市中心论。正如田毅鹏所洞察的一样,在工业主义和城市中心主义占据绝对主导地位的条件下,城乡之间的交流基本上是单向的,无法形成带有交互性的交流方式,而真正意义的城乡交流应建立在平等的基础之上并且表现出一种“对流”式的互动和交流[10]。可见,幸福社区不能单限于城市社区,应进一步探索幸福在城乡共融关系中的孕育,加之全球化浪潮中风险时代的来临,这就要求我们找到外源与内生之间、城乡之间以及常态与非常态之间幸福建构与维系的平衡点。

鉴于以上反思,笔者强调重新激活社会生态系统理论的系统性和互动性思维,在调研现有幸福社区项目个案的基础上,尝试设计出一个名为“城乡幸福同心圆”的幸福社区建设指标体系和实践模式,旨在从“城乡互动”的大框架下,以社区为中心,向里包含居民个体,向外推及到社会再到城乡关系等同心圆结构中去逐级挖掘能够孕育幸福感的核心要素。

二、“城乡幸福同心圆”动力机制

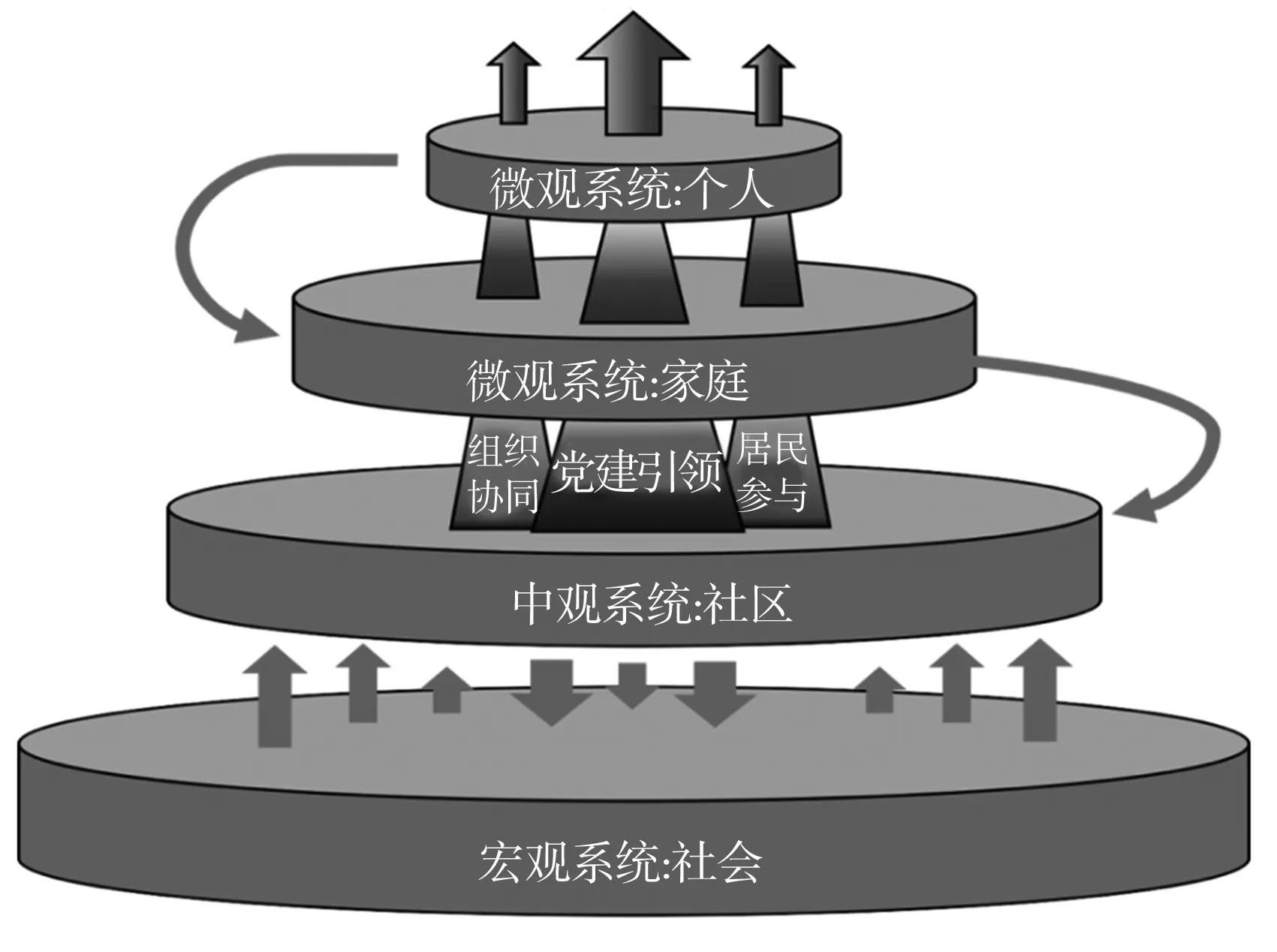

社会生态系统理论作为在“个体-社会环境”互动关系视角下延伸而来的理论观点,强调所有生命机体都应被视为一个完整的系统,且每个系统都作为更大系统的子系统而存在,因此,人类自身作为一个系统,其在与外界社会环境系统发生相互联系的过程中,参与其中的系统可被分为微观系统、中观系统和宏观系统,三个系统的相互作用对人类行为具有重要影响[11]。我们可将此循环系统命名为“幸福同心圆”体系(如图1所示):个人是“微观系统”的核心,家庭是个体系统中的关键构成要素;“中观系统”指对个体产生影响的小群体,如单位和社区等;“宏观系统”指社会分层结构、社会制度政策和社会文化等社会系统。从社会生态系统论的视角来看,全面幸福是由个体、家庭、社区和社会四大层面之间的幸福感构成,如同“同心圆”一般由内到外,相互关联、相互影响,体现出由微观到宏观、由特殊到普遍的包含关系,加之幸福来源的多重性特质,同心圆中每个系统在其功能得以良好发挥的前提下,都能够作为幸福产生的源泉,并在人与环境的互动中对其他层次的幸福感产生影响。

图1 “城乡幸福同心圆”体系

(一)“城乡幸福同心圆”指标设计

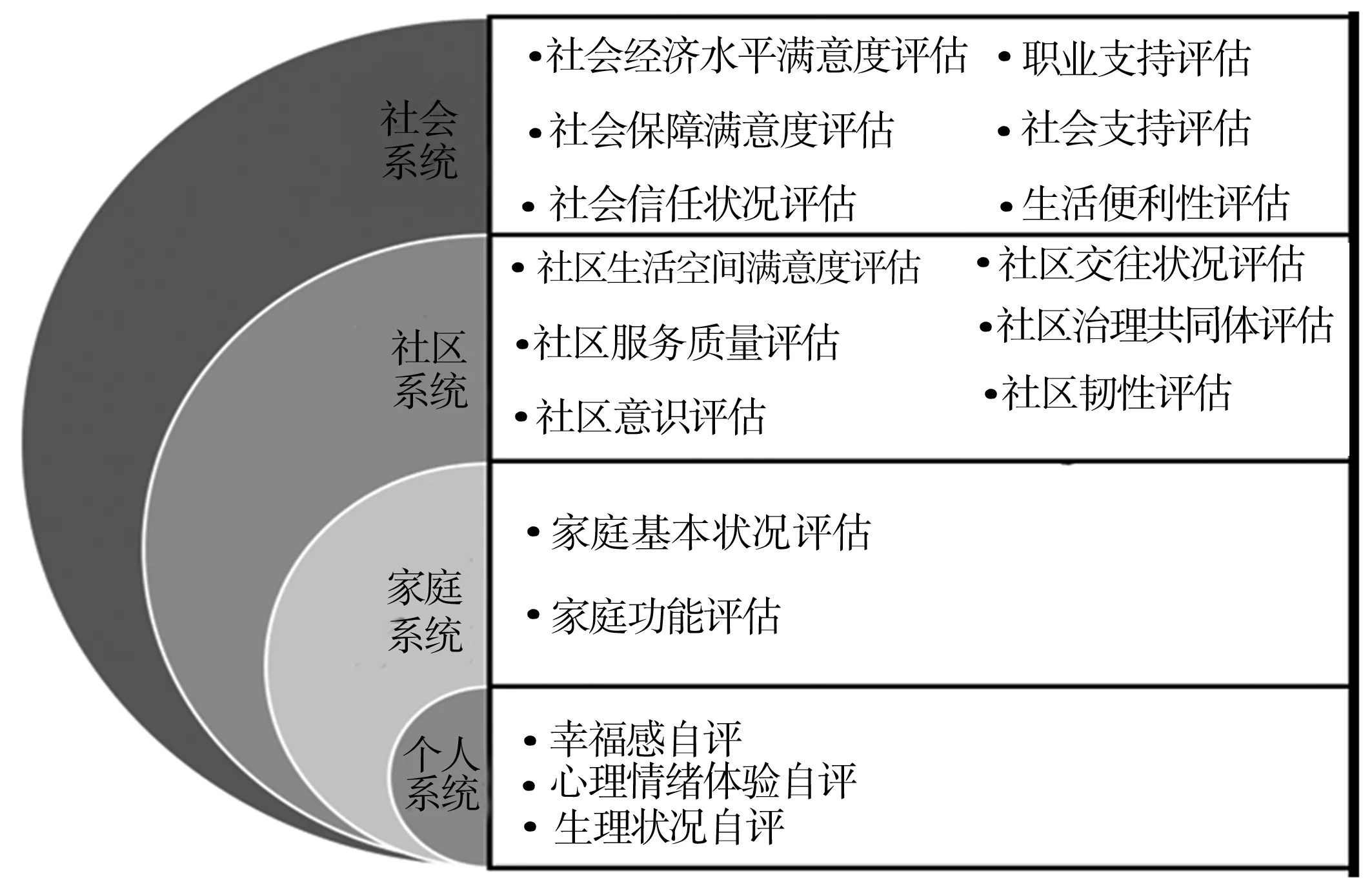

一般而言,幸福感作为一种个体对生活满意度的主观体验,人们对幸福状态的准确把握须依靠研究者对幸福进行操作化分析。笔者在社会生态系统论指导下,引入“个人-家庭-社区-社会”由内而外、层层包含的“幸福同心圆”体系,在四大维度相互作用的基础上,参考《世界幸福报告》《主观幸福感测评》《欧洲五维健康量表》等国内外常用的幸福指标⑤⑥,结合城乡互动的社区支持农业(CSA)体系,再考虑当下新冠肺炎疫情背景,结合风险危机管理中的社区韧性评估体系,初步设计了相应的幸福测量指标(如图2所示)。

图2 城乡幸福社区指标体系评估内容

其一,个人系统的幸福指标。个体生理、心理因素是影响个人幸福感评价的基本来源。在微观个人系统中,发达国家的研究机构常用《世界幸福报告》中的“生命阶梯”(Ladder Scale)量表来测量个体幸福感,以“幸福阶梯”的形式指代幸福感的高低,要求被试者在由低到高的10个台阶中选出自身所在位置,使个体对生活满意程度得以指标化展现⑤,同时分别对个体心理情绪体验中积极情绪与消极情绪以及生理状况两方面进行测量。

其二,家庭系统的幸福指标。在个体生命周期中,家庭功能的发挥与家庭成员关系等因素影响个体对幸福的评价。家庭基本状况因此作为家庭幸福感追踪评估的基础,尤其是家庭成员构成、家庭内部互动关系以及家庭在赡养及抚育方面功能发挥的状况。

其三,社区系统的幸福指标。社区系统既是居民日常生活的重要场域,更是沟通个人与社会关系的中间桥梁,幸福社区建设与居民在社区层面对幸福的感知和培育息息相关。因此,笔者团队重点关注居民对社区生活空间满意度、社区服务质量(包括物质服务与精神服务供给)、社区意识、社区交往和社区治理共同体等五大内容的满意度,其中,“社区治理共同体”这一指标的设计,结合了党的十九届四中全会提出的“人人有责、人人尽责、人人享有”的多元合作型社会治理共同体的要求。在此基础上,我们结合相关政策文献对这一指标进行进一步划分,将“党建引领、民主协商、社会协同、公众参与”作为社区治理共同体所需具备的组织形式,并强调将“联动机制”与“共同体公约”作为维系治理共同体良性互动的规范性前提,同时结合强调“技术性”“生态性”“未来性”相互动的“未来社区”发展趋势,引入技术层面指标,以大数据及智能化技术手段助力幸福社区治理行动的展开[12]。除了常态性思考之外,基于全球化风险时代的来临,社区作为应对风险危机事件的“前哨”和“缓冲阀”,具有应对危机的可持续性能力,是决定人们“非常态幸福水平”的关键所在,故将勃兴于风险管理领域的“社区韧性”测量指标作为“危机状态”中提升城乡社区幸福感维系的重要框架。

其四,社会系统的幸福指标。社会系统作为幸福社区建构的基础性力量,包括社会经济发展水平、社会保障体系、社会信任程度、职业支持、社会支持体系的健全程度以及生活便利程度等因素均对居民幸福感的产生与维系密切相关,为幸福社区建构行动的开展提供现实社会基础。

总之,“城乡幸福同心圆”指标体系通过以社区为中心的同心圆的不同维度对民众幸福指数进行评估,促使各级政府、市场、社会组织和居民自治组织等主体及时把握幸福社区建构过程中个体、家庭、社区乃至社会系统中幸福感的变动状况,适时调整幸福社区建构的实践活动。此外,值得注意的是,基于社区幸福感具有动态与稳定性相结合的特征,“城乡幸福同心圆”指标需要从长时段尺度上对行动者在各层面上的幸福感进行追踪和评定,因此,可持续性的“动力机制”问题遂成为研究者深入思考的重要问题。

(二)“城乡幸福同心圆”动力机制

在社会生态系统论视角下,社区既是容纳个体、家庭系统的中观系统,更是社会系统中最基本的构成单元。研究者借助“城乡幸福同心圆”体系将社区作为推动幸福感在同心圆层次中进行循环的关键环节,通过对不同层次系统中居民幸福指数水平展开跟踪调查,在充分理解社区需求的前提下,以幸福社区治理共同体作为社区幸福感提升的中坚力量,推动幸福感在各系统之间流动,并进一步促使社区建构出涵盖幸福感“监测-培育”的良性循环。

在“幸福同心圆”动力机制中,各系统兼具独特性与开放性,而中观层面的城乡社区系统作为幸福营造的中心环节,社区的幸福 “内源”如何被激活,并在此基础上将幸福营造行动的成果由社区系统拓展至微观和宏观系统,使社区居民得以分享“共享、共治、共建”的成果,使各层次系统之间、各城乡“幸福同心圆”之间,在互动中达致幸福稳定增量的态势,这也是亟需回答的问题。

其一,基于党建引领、组织协同和居民参与等三大支柱,促进社区与个体保持良性互动。在“幸福同心圆”机制中,中观与微观系统的幸福循环既强调社区内部党建、组织、居民三大支柱的支撑和引领作用,还重视个体和家庭层次中道德培育对社区幸福的反哺作用。首先,明确“党建引领、组织协同、居民参与”在幸福感下沉中的支柱性作用。党建引领社区发展方向,联合各类社会和经济组织形成社区治理共同体,动员社区居民参与幸福社区建设,这既是对社区内外部物力、人力资源的整合与优化配置,更为社区内部各能动主体提供了一个交流、互动的契机,有助于社区内聚力的提升,形成社区文化共同体。值得注意的是,针对不同社区的独特性,幸福社区建构的三大支柱性力量在实践过程中的表现形式往往呈现出多样化特点。社区居民参与可能是以社区志愿服务团队的形式进行,也可能以非正式兴趣团体的形式参与社区幸福的营造与提升行动,同时,良好的个人道德与精神面貌是个人系统良性运行的表征,也是家庭和谐与家风形成的基石。家风作为家庭的精神内核,是推进社区文化共同体形成与发展的关键环节,更是社会风气的重要组成部分。维系和培育社区内良好的家庭环境与家风,是“中观-微观”幸福循环机制的重要途径。从中观层面而言,社区系统是幸福力培育的主要“源动力”,具有领导、组织、动员和行动的责任,可采取如社区教育的形式,予社区内部成员以明理、正德的思想引导,予家庭以家教和家风的培育。在此基础上,个体及家庭系统也会通过社区参与、社区治理等途径反作用于社区,个体由此产生出维护社区利益并且共同维护社区规则的“公共责任感”也被视为是一种幸福感。例如,笔者团队调研的吉林省某农民志愿者组织是一个完全由农民组成的志愿者团体,该团体在农民操办红白喜事时一方面出人进行帮忙,另一方面以小品、舞蹈、集体朗诵的形式宣传传统文化、乡规民约和国家农村政策等内容,备受农民喜爱。这些融入到农民日常生活当中的小品演出实际上是一个个活生生的“社区教育”,使得许多在场的青年农民和中小学生也深受感染,并且也参加到集体植树美化村屯、编排小品宣讲民俗美德等力所能及的公益活动中来。在此次新冠肺炎疫情中,这些农民志愿者积极投入到基层农村的疫情防控中,与当地村委会密切配合,在设卡排查、宣传防控等方面发挥重要作用。2020年9月,该农民志愿者组织又在吉林省遭受特大台风灾害之后,自发参加救灾工作并开展防灾宣传,他们认为现在农民脱贫致富之后,做一些公益活动更加能够实现自我价值,农民的幸福不仅在于吃饱穿暖,也在于能够为周边的农民以及全社会和国家作出贡献。可见,普通农民能够在“党建引领、组织协同、居民参与”的动力机制下,将其朴素的互助精神升华为家国情怀,借由基层社区延展到更广范围的社会系统。当社会遇到大型社会建设或公共危机需要凝聚力量之时,又迅速借由社区的高质量公共服务、社会交往以及社会治理共同体等硬性和软性因素,由下而上自动形成凝聚力量,最终形成幸福感在上下层次之间形成良性的“对流”路径。

其二,“互益性”城乡交流机制成为推动城乡幸福社区建设的新型动力。“城乡关系”一直是影响中国人幸福感的重要结构性因素,近10年来,城市与乡村的关系因脱贫攻坚和乡村振兴战略的勃兴愈发紧密起来。城市的管理干部下沉乡村社区、物质和技术资源对口扶贫乡村等方式加强了城乡联系,但是这些过程中不乏存在单向输血式扶贫的困境。有学者依据交流目标将城乡交流分为“单向援助性交流”和“对流式互益性交流”,并强调真正意义上的城乡交流是建立在平等性基础之上,表现出一种“对流”式互动和交流,第一,要注意将外部资源嵌入到农村发展进程之中,第二,寻找和建立具有创新性的城乡交流的组织体制和交流机制[10]。

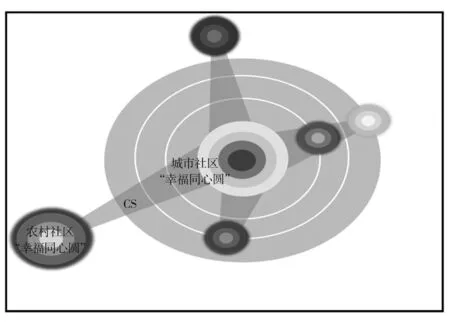

因此,“城乡幸福同心圆”体系的设计一开始应立足于城乡利益双赢的“互益性”交流类型,强调依据“社区支持农业”(Community Supported Agriculture)模式,在城市社区消费者与农村生产者之间建立起互惠、互信的合作伙伴关系。“社区支持农业”是一种食物、燃料或纤维生产的主动创新方式,以互相信任和开放的精神为主导,社区之间共享生产的责任和利益⑦,其本质在于强调城乡社区共同体开放各自的资源,激活农村在农业生产和文化上的优势,同时挖掘城市社区在技术和固定农产品消费者群体方面的优势,以订单农业、乡村旅游以及周期性的城乡文化交流活动等形式,从物质消费到文化共享等方面,共享农业生产的成果和风险,以此来保持城乡之间稳定的互惠式交流。“社区支持农业”模式在中国的典型案例为中国农业大学在河北省西部贫困山区开展的“巢状市场小农扶贫”模式,其内容包括贫困小农户的组织和合作、城市消费者群体的动员拓展、城乡的联结与互动、价格协商以及收益分配与质量监督等,是社区支持农业与中国小农经济相结合的独特方式。“巢状市场”是基于中国小农经济的特殊隐喻,强调的是生产者与消费者之间直接而固定的联结关系和基于信任的社会网络,恰如“鸟巢”里的各个节点,生产者和消费者以各种方式紧密地团结在一起,构成一个边界相对明确的市场结构,一个村庄的生产者可以分成多个生产者小组,分别固定对接城市消费者,形成多个巢状市场[13]。此种分而不乱各自相对固定的“巢状市场”,符合中国分散小农和差序格局的社会特点,可达到同时将城乡分散社区组织起来的“对流式”效果。如图3所示,若从幸福源头的角度来理解,城市幸福社区建设处于个人、家庭、社区和社会等城市社区同心圆的评估层次之中,同时农村幸福社区建设也处于乡村同心圆层次之中,两者都形成各自的幸福同心圆体系,通过“巢状市场”等社区支持农业模式,实现城乡平等互惠式交流。既满足农村社区小农增收获益的需求(致富之幸福),又满足城市社区居民对食品安全的需求(安全之幸福),从而在城乡之间形成社区资源与资本互补、“以城助乡、以乡馈城”的良性互动模式,实现社区间幸福感的共生共长。

图3 “城乡幸福同心圆”互益性城乡交流机制

三、风险常态下社区幸福维系的机制探索

自20世纪80年代乌尔里希·贝克宣称社会化和多重化的风险社会到来之后,人类的风险观也随之发生变化。一方面,在风险治理理念方面,风险观念由早期的“灾后恢复”逐渐转向集“防灾-应灾-恢复”于一体的综合化风险管理观;另一方面,在风险治理实践方面,风险观呈现出治理主体下移的趋势,即由国家“大包大揽”转向国家领导下的社区抗风险能力建设发展。质言之,在风险常态化背景下,若仍然保持社区幸福感的持续性,要求政府和研究者既在风险状况下对幸福社区建设成果稳固性进行评估,更要提升幸福同心圆各层次系统之间协同互动的有效性,要达到这种效果,“社区韧性”的风险管理框架尤为重要。

“社区韧性”或称“社区抗逆力”⑧,是近年来愈发重要的社区风险管理概念框架。布鲁诺(Bruneau)等在对风险危机恢复中的社区抗风险能力的研究过程中,将社区韧性定义为内固性(Robustness)、储备性(Redundancy)、资源动员性(Resourcefulness)及快速性(Rapidity)四大属性的有机结合,且进一步在技术、组织、社会和经济维度中对受损社区在风险性事件的有效适应、恢复路径做出讨论[14]。自2020年初,新冠肺炎疫情暴发以来,城乡社区成为了医院之外的抗疫“第二战场”,积极应对危机的“社区韧性”框架的重要性和科学性随即凸显,“社区韧性”的培育成为危机状态下幸福社区建设的重要内容。

一方面,“社区韧性”重视社区组织的内固连结性以及资源的储备性和快速动员性。“社区韧性”中的“内固性”是指系统没有在衰败或丧失功能的情况下,具有内在的优势来抵抗外在的风险;“储备性”是指在压力下允许变化、可供选择和可替代的系统资源;“资源动员性”是指在突发情况下动员所需资源和服务的能力;“快速性”是指克服困境的速度和安全以及服务和资金得以恢复的稳定状态[15]。具体到风险危机下的幸福社区建设而言,社区的“基层党建”是提升社区抗风险“内固性”的首要基础。社区韧性强调危机来临时社区管理者运用社区固有的组织连接能力和向心力来降低危机的破坏性,这要求社区管理者在社区风险治理过程中激活基层党建的组织力和连接力。笔者团队在新冠肺炎疫情期间调研的一个混居型社区抗疫案例成为激活党建抗疫的典型,该社区是棚户区改造之后形成的回迁户和高档商品小区居民混住的小区,回迁户在棚户区改造后被某房地产开发商进行原地安置,房地产开发商在回迁房所在街的对面建造高级商品房小区,两个小区以街为界形成“两个世界”。社区居委会虽然在行政上同时管辖这两个社区,但实际上主要业务和服务范围只能局限在回迁户小区,较少也很难和对面房地产开发商的物业公司进行合作开展社区活动。这种“一区两制”的现状在常态下还可以维持,但是在2021年1月,长春因出现新冠肺炎确诊患者进入“战时状态”之后,以前的旧模式不可能抵御风险。社区居委会则以对面物业公司建立的“非公企业党支部”作为切入点,先从物业的党员入手,积极合作开展联防联控工作。在此基础上,社区居委会进一步明确社区内部诸如居民委员会、物业公司和业主委员会等主体在突发性风险来临时的职责任务与责任边界,以此来巩固联防联控的联动机制,可见,“党建引领”在突发公共事件中起到了激活社区内固性和组织性的关键作用。党的组织建设并非风险来临时的“临时抱佛脚”,而是在平时就要重视夯实社区的党建内固性基础,以此来加强社区各类主体的互动和连接。此外,社区韧性框架还强调社区储备可供选择和可替代的系统资源,如在人群易聚集的公共空间配备社区应急箱,内置灭火器、防毒面具和自动体外除颤仪(AED)等综合应急工具,平时定期向居民普及相关应急技术,以便在突发性事件发生时进行有效的先期处置,提升社区抵御风险的储备性与快速性。

另一方面,“社区韧性”与“幸福同心圆”间能够实现互动转化。社区作为社会的基本单元,是社会应急管理的前沿阵地,社区韧性是风险社会中一大重要的社会稳定阀,但当某一风险性事件后果超出社区系统的韧性范围时,我们则应将“风险常态化”理念引入到“幸福同心圆”体系,及时向资本和韧性更为强大的社会系统中寻求援助。库特(Cutter)等人在灾害社会学研究中强调,社区周边生态环境、经济建设程度、区域制度、基础设施配置情况及人口学属性等条件,都会对正常状态下社区抗风险能力形成影响[16]。我们在社会治理中应充分将社区危机应对综合能力纳入到地区风险应对规划体系中去,同时强调技术化与人文化相结合,风险防范与应对过程兼顾“大数据”与“小家庭”,如现代信息科技在此次抗击新冠肺炎疫情中为保民生提供了强有力支撑:快递无人机、智能送餐车等加入物流大军;导医机器人、无人售药机、自助智能采血系统等在各类医疗机构大显神通;智慧政务、在线医疗等空前活跃[17],同时,除了社会系统向社区系统提供政策导向、物资支持之外,大众风险意识与危机应对能力的程度也会影响到社区对危机处理的效果。因此,政府要强调社会学习在社区幸福感维系方面的作用,社会系统主动提供教育资源,针对社区内可能发生的火灾、洪涝、疫病等风险性事件的应对和处理方式进行宣导和教育,定期向城乡居民分发安全知识宣传册,促使居民普遍具备抗风险的潜在性知识,增强社区风险管理的整体实力,从而提升“幸福同心圆”体系整体的抗风险能力。简言之,除了短期应急的“社区韧性”之外,政府应将风险常态化理念融入到以幸福社区及“幸福同心圆”动力机制的建构中去,强调幸福与风险共存,唯有在社会、社区、家庭和个人系统之间搭建起互信互助的桥梁,才能及时把握住风险状态中的窗口期,有效降低城乡社区危机的发生。

四、结论

“幸福”作为人类社会所共同追寻的永恒主题,时刻受到个体所处社会、文化等诸多层面因素的影响。幸福社区作为联结幸福感在微观与宏观、城市与乡村、常态与风险危机之间的重要载体,需要被置于“幸福同心圆”体系中进行营造。“幸福同心圆”的动力机制强调城乡社区的连接互动作为核心动力,在处理好社区内部资源整合和群体互动的过程中,通过社区意识及社区文化的培育,推动社区内部能动主体由“碎片化”走向“共同体”,由城市层面的“孤立幸福”走向城乡层面的“集体幸福”,形成跨层次、跨区域间的“共建共享”协作关系,最终成为推进城乡一体化建设进程的有效路径。同时,笔者还针对2020年新冠肺炎疫情这一突发性重大公共卫生事件的发生以及城乡社区层面的应对实践,引入“社区韧性”的概念,总结并提炼出在风险危机背景下“幸福同心圆”的运作机制,强调加强社区组织建设、丰富社区储备资源、优化城乡社区共同体结构以及提升社区风险意识,将“社区韧性”转换为更为广泛的幸福同心圆体系,去营造风险危机常态下的幸福社区,促使社区幸福感得以呈现出稳定向好的循环态势。质言之,人们在社区情境中探索幸福营造的路径,实际上是客观幸福环境营造与主观幸福感培育的复杂过程,在有效挖掘、合理配置城乡社区可获资源的基础上,将社区内各松散的能动主体整合为高效的幸福治理共同体,从而在城乡社区成员的互动中培育社区独具特色的共同体文化,形成社区内聚力、凝聚感,最后使城乡社区朝向“物质-精神”全面幸福的目标不断前进。

注释:

①参见《温州“三大工程”创建“五型五感”幸福社区》,温州市“幸福社区”创建过程中“五型五感”内容包括:创建自治型社区,提升居民民主公平感;创建生态型社区,提升居民环境舒适感;创建服务型社区,提升居民生活愉悦感;创建文化型社区,提升居民精神富有感;创建和谐型社区,提升居民家园归属感(http://www.wenming.cn/syjj/dfcz/201304/t20130402_1153316.shtml)。

②参见《2007和谐地产建设发展论坛——幸福社区善解之道》(https://m.leju.com/news-bj-5905655092031566591.html)。

③参见陈功:《建设幸福社区的务实之道》(http://finance.ifeng.com/news/house/20110813/4389035.shtml)。

④参见梦姣:《以“幸福”为主线 探索多方共建模式 方太启动万家幸福社区共建计划》(载《消费指南》,2019年第9期)。

⑤参见World Happiness Report 2020(https://worldhappiness.report/)。

⑦参见Richard Gorman:Human-livestock relationships and community supported agriculture(CSA) in the UK(JournalofRuralStudies,2018,Vol.61,pp.175-183)。

⑧对于Resilience一词,目前国内学界有韧性、抗逆力、恢复力、复原力和还原力等多种译法。社会学和社会工作领域常采用“韧性”或“抗逆力”的译法。“韧性”的译法常用于社会学,强调从个体、家庭或社区应对风险危机进行适应的全部动态过程,同时也从外部制度政策的社会大环境或者团结精神等文化角度来思考风险管理的结构性因素。“抗逆力”强调个体、家庭或社区的主动抵抗逆境的能力,侧重于行为的研究,凸显个体的主体性,较少体现综合性和结构性。因此,笔者选用“韧性”的译法,强调发挥社会学想象力,从制度结构的角度思考危机状态下幸福社区营造的整体性和综合性。