注重作业改编 提升学科素养

2022-11-16李秋霞

许 志,李秋霞

1.南京市教学研究室,南京 210001

2.南京市栖霞区教师发展中心,南京 210028

2021年4月,教育部颁发的《关于加强义务教育学校作业管理的通知》中明确提出,作业设计要创新作业类型方式;中共中央办公厅、国务院办公厅在《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》中也明确要求,教师的作业设计要贴近学生实际。而目前的现状是,不少教师布置作业往往还停留在“复制”和“粘贴”的层面,这样布置的作业可能存在针对性不强、与教学实际有一定脱节的现象,这就需要教师在作业设计时应具有对现有资源进行“改编”的意识,并通过对现有作业素材的改编切实提升学生的学科素养。本文主要从四个方面讨论如何通过作业改编来提升学生的学科素养。

1 明确研究对象,建立物理观念

众所周知,物理学习中,对物理现象进行描述,明确研究对象非常重要。不少学生往往对此不够重视,导致对物理概念认知模糊。在此笔者以某版本教材8年级上册第五章《物体的运动》第四节“运动的相对性”为例加以说明。

1.1 作业原型

小明和家人在玄武湖划船游玩,若认为小明是静止的,所选参照物是

A.岸上的亭子 B.水边的柳树

C.飞过的白鹭 D.小明划的船

分析:课程标准对本节内容的要求是“知道机械运动,举例说明机械运动的相对性”。本题的得分率一般能达到95%。在各类作业资源中,对运动相对性的考查往往只选择了运动相对性的部分含义,一般都是给出物体的运动状态,要求学生判断所选的参照物;或者给出参照物,要求学生判断物体的运动状态。而学生解答这样的问题正确率都很高,可这样的结果能说明学生真正理解了运动的相对性了吗?

1.2 作业改编

小明和家人正在玄武湖划船游玩,以船为参照物,小明是静止的,要说明运动的相对性,还需要的最佳依据是

A.以岸上的亭子为参照物,船是运动的

B.以小明为参照物,船是静止的

C.以飞过的白鹭为参照物,小明是运动的

D.以船上的家人为参照物,小明是静止的

分析:作业改编后,全面考查学生对运动相对性的理解,单独看每个选项本身的表述都是正确的,但结合题干信息,并不是每个选项都符合要求。本题正确答案为C选项。本题改编后,得分率降为60%。

本题解答过程中,选A选项的学生超过40%,有不少学生往往看到“运动”和“静止”这两个词就以为是运动相对性的表述。而忽视了对“研究对象”的重视。教材中提到:“对于同一个物体,由于选取的参照物不同,我们可以说它是运动的,也可以说它是静止的。机械运动的这种性质叫作运动的相对性。”换句话说,对运动相对性的描述始终是针对同一个物体而言。题干中描述的研究对象是“小明”,而选项中表述的研究对象有“小明”和“船”,如果选A选项(研究对象是船),虽然有“运动的”和题干中的“静止的”相对应,但由于研究对象发生了变化,所以A选项不能为运动相对性提供最佳依据。

1.3 启示

关于研究对象问题,课后笔者和学生有以下交流:

师:请同学们仔细观察教室外的另一幢楼,请问它动了吗?

生1:(学生仔细看了一会儿)没动。

生2:确实没动。

生3:真没动。

生4:是没动啊!

有四个学生连续回答说教室外的另一幢楼没有动,说明通过本节课的教学在学生头脑中并没有形成正确的“物理观念”。运动的相对性告诉我们,对物体运动的描述是相对的。学生头脑中的前概念就是描述物体运动时,在潜意识中常习惯以地球为参照物。值得欣慰的是,当笔者请班级的课代表回答这个问题时,该学生眨了眨眼,然后在班级里走动起来,且一边走一边说,“老师我是这样理解的,如果以我为参照物,对面的那幢楼就是运动的。您说对吗?”面对这样的学生,笔者露出了会心的一笑。

研究对象的选取在整个物理学科的学习过程中一直处于非常重要的地位,在后续力学和电学的学习过程中也经常涉及这一点,以上交流和对作业的改编,使得学生能在今后物理内容的学习中重视研究对象的选取,这一点对今后学好物理非常重要。

2 加强反思追问,凸显科学思维

科学思维是物理学科核心素养的重要组成部分。为此,教师在布置作业时,要把培养学生科学思维的能力放在重要的位置。以下关于浮力的一道习题可以说明科学思维的重要性。

2.1 作业原型

某版本教材8年级下册第10章《压强与浮力》第四节“浮力”的“WWW”中给出了以下习题:

在一只塑料袋中装入大半袋水,用弹簧测力计测出盛水的塑料袋所受重力的大小。再将塑料袋浸入水中,观察浸入过程中弹簧测力计示数的变化。当塑料袋中的水面与容器中的水面相平时,观察弹簧测力计的示数(图1)。记录你看到的现象,由此你能得出什么结论?

图1 教材中实验示意图

分析:以上练习实际上是通过水袋实验来验证阿基米德原理。通过本题练习,学生似乎已经理解了课堂教学中浮力的相关知识。以下是教师操作该实验过程中师生交流的过程。

师:塑料袋浸入水中的过程中,弹簧测力计示数是如何变化的?

生:逐渐减小。

师:当塑料袋中的水面与容器中的水面相平时,弹簧测力计的示数多大?

生:几乎为零。

师:根据你看到的现象,你能得出什么结论?

生:盛水塑料袋受到的浮力等于其所受到的重力,浮力的大小等于物体排开的液体受到的重力。

这段对话反映了学生的观察能力和根据现象判断结论的能力,但是能不能表示学生真正理解了阿基米德原理呢?我们可以对习题做如下改编来考查学生的科学思维。

2.2 作业改编

为了检测学生是否真正理解影响浮力大小的因素。我们在原题的基础上,增加了两个追问:

追问1:该实验中为什么要选用塑料袋?在塑料袋中为什么要装入大半袋水?

追问2:在本实验的基础上,如何利用控制变量法验证浮力大小与物体所排液体密度的关系?请写出实验操作要点和实验现象。

分析:学生在解答以上两个“追问”的习题时,暴露出很多问题。

追问1要求学生能理解选用塑料袋是利用了塑料袋透明的特点,以及塑料袋比较轻,可以忽略它的重力对实验结果的影响。而装入大部分水,也是为了便于观察“塑料袋中的水面与容器中的水面相平”这个现象,同时也是为了保证袋中的水重远大于袋重。而此时弹簧测力计的示数几乎为零,正好说明了物重等于浮力,而排开的水重又等于物重,所以物体所受浮力等于其排开的水重。本实验的巧妙之处就是塑料袋的内外都是水,有助于学生理解阿基米德原理。教学实践表明,不少学生对此理解不到位。

追问2对学生提出了更高的要求。有的学生提出将水袋内的水换成密度大于或小于水的液体,但由于水袋是我们的研究对象,不宜更换,所以只能更换水袋外的液体,也就是将水袋外的水换成其他液体。于是,有的学生在操作步骤中就将水袋外的水换成酒精(密度小于水)和酱油(密度大于水),接下来的问题是题干中有用“控制变量法”的要求,即前后两次实验要控制V排相同,怎样才能做到这一点呢?水袋外的液体应该换用密度小于水的液体,这一点学生往往考虑不全。因为如果将水袋外的水换成酱油,则实验过程中就无法保证V排相同(根据阿基米德原理,袋内水面高于袋外酱油表面时,弹簧测力计的读数就为零了)。所以,要验证浮力大小与液体密度的关系,实验操作要点是将水袋外的水换成酒精,实验现象是当塑料袋中的水面与容器中的酒精液面相平时,弹簧测力计有示数,说明物体所受浮力的大小与其所排液体的密度有关。

2.3 启示

以上作业改编通过两个“追问”,将原有习题考查的内容进行了“升华”,重点突出了对学生科学思维能力的考查。实际上,“追问”的手段在教师布置作业时会经常用到,对于基础相对较弱的学生,我们可以在原有习题的基础上追问一些基础性问题;而对于基础较好的学生,我们又可以追问一些能力要求更高的问题。这样我们就能做到把学生放在心中,体现思维的层次性。

3 提倡质疑创新,强化科学探究

物理学科是一门实验科学,很多物理概念和规律都是在实验的基础上得到的,而为了达到同一实验目的所设计的实验方案往往有多种,对多种实验方案进行科学评价,有助于对学生质疑创新能力的培养,多设计一些这样的作业也是加强作业拓展性的有效措施。

3.1 作业原型

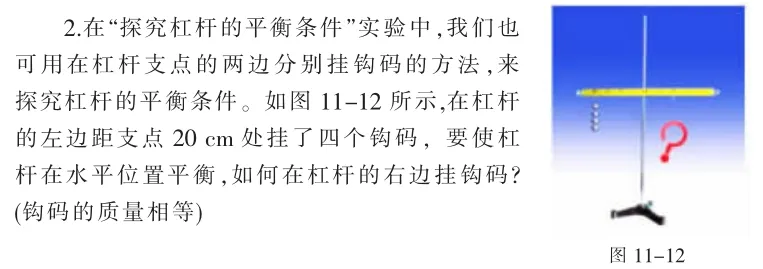

某版本教材9年级上册第11章《简单机械和功》第一节“杠杆”的“WWW”中给出了以下习题(图 2)。

图2 教材习题

分析:本题重在考查学生对杠杆平衡条件知识的应用。课标的对应要求是:通过实验,探究并了解杠杆的平衡条件。如何体现本实验的探究性呢?我们对本题做了进一步改编。

3.2 作业改编

物理兴趣小组的同学,利用如图3所示的装置,在杠杆支点的两边分别挂上钩码来探究杠杆的平衡条件。

(1)如图3甲所示,为使杠杆在水平位置平衡,应将右端的平衡螺母向 ______(选填“左”或“右”)移动,将杠杆调在水平位置平衡的目的是为了方便测量_________。

图3 探究杠杆平衡条件实验示意图

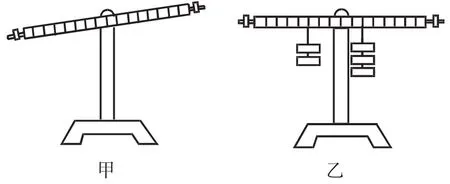

(2)实验中测得的数据如表1所示,表格中漏填的数据为_________N。

表1 探究杠杆平衡条件实验记录表

(3)有的同学按现有方案得出如下结论:“动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离”。这个结论与杠杆平衡条件不符,原因是实验过程中______(填字母)。

A.没有改变力的大小

B.没有改变力的方向

C.没有改变力的作用点

D.实验次数较少,结论具有偶然性

分析:本题增加的第(3)问重在强调实验过程中对学生“质疑创新”能力的培养。应该说,实验结论有问题,可能是实验过程有问题,过程中的问题出在哪里?我们思考的出发点应该是力的三要素,因为影响力的作用效果的因素有大小、方向和作用点。杠杆的转动也是力作用的效果。所以,寻找问题的出发点应该聚集在实验过程中的三次数据改变中有没有改变力的三要素,这是问题的根本。显然,三次实验中选取力的大小和作用点都改变了,唯独力的方向没有改变,因此造成“这个结论与杠杆平衡条件不符”的原因就是B选项。但是不少学生在D选项上出现了纠结,原因就是他们的耳边响起了老师的话——实验结论具有的偶然性大都是实验次数过少造成的。

3.3 启示

实验教学中,对于一些有“问题”的结论,不少教师往往归结为以下两点:一是实验有误差;二是实验次数过少,结论具有偶然性。在课后的调研中,我们对改编的习题第(3)问还增加了一个选项——“E.实验过程存在误差”,结果发现不少学生还是毫不犹豫地选择了这个选项,他们的理由很简单,“因为我们老师常讲,实验中的问题大多与实验误差有关”。这种现象应该值得我们深思。实验教学中我们应该秉承科学的态度,不能把一切后果都归结于“实验误差”。这才是科学探究所倡导的科学精神。

4 鼓励动手操作,提升实践能力

2022版新课标强调了跨学科实践在物理教学中的重要性。物理学与生活紧密联系,教师在布置作业时不能只停留在书面作业,还要布置一些动手实践的作业,让学生在做中学,在实践中学,这对学生真正理解物理概念和规律是非常有益的。以下关于摩擦力的作业改编就是提升学生实践能力的一个例证。

4.1 作业原型

某版本教材8年级下册第8章《力》第三节“摩擦力”的“WWW”中给出了以下习题:

下列各种现象中,哪些是为了增加有益摩擦,哪些是为了减小有害摩擦?各自又采取了什么措施?

(1)汽车在结冰的路面行驶时,在车轮上缠绕铁链。

(2)用力压住橡皮,擦去写错的字。

(3)移动很重的石块时,在地上铺设滚木。

(4)在衣服的拉链上涂些蜡。

分析:课标要求要通过常见事例和实验了解摩擦力。因此,对摩擦力的了解要求学生能列举生活中与摩擦力有关的一些现象,同时能利用影响摩擦力大小的因素去解释一些生活中的现象。本题所举的事例中学生可能只对其中的第二点有切身体会。因此,有必要在摩擦力的教学中加强学生的体验和感悟,让学生的学习向纵深进展。以下关于摩擦力作业的改编,让学生在游戏中体验科学,达到了提升学生实践能力的效果。

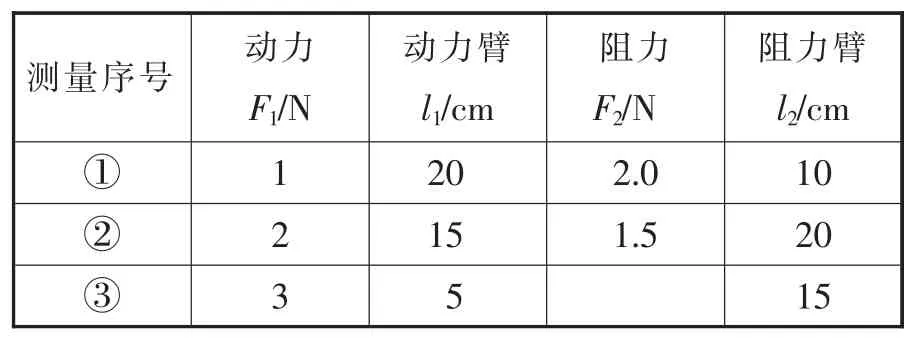

4.2 作业改编

如图4甲所示,小明和小华伸平各自右手手掌,分别放在质量分布均匀的长木板两端的底部,木板始终保持水平状态,木板的正中间放有一个苹果,他们用力拉木板,谁会取胜呢?请谈谈你的看法。你认为取胜的一方主要靠的是什么?请你进一步思考,利用今天所学的知识,失败的一方如何改进可以反败为胜?你可以在班上选择一位同学配合你,动手操作一下,看看你的方法是否有效?

分析:本题改编的素材来源于学生的课外活动。学生仔细审题后,能够想到这个游戏能否胜利取决于“摩擦力”。实验结果有不确定性,关键看谁和木板的接触面之间粗糙一些。这个作业布置后,我们发现学生中出现了空前的研究高潮。同学们自选器材和其他同学进行对抗。图甲中左边的同学失败了,有趣的是游戏结束后,左边的同学拉着右边同学的手看了半天,虽然自己失败了,还自嘲说,“看来我的手掌比你细腻哦!”孩子们一边笑,一边游戏,同时在游戏中深深体会到接触面粗糙程度对摩擦力大小的影响。特别是失败的一方联想到影响摩擦力大小的因素除了接触面的粗糙程度外,还有压力的大小,为此他设计出了图4乙的方案,乙图中该同学在靠近自己的一端放上一只茶杯,从而增大了木板对自己手掌的压力,游戏结果显示左边同学反败为胜。当然,不少同学还提出不放茶杯,把自己的手弄潮湿,结果同样也取胜了。可以说,这样的活动作业对学生理解物理规律非常有益,值得我们广大一线教师去思考并践行。

图4 关于摩擦力的改编作业示意图

4.3 启示

一位著名教育家说过:“我听过了,我就忘了;我看见了,我就记得了;我做过了,我就理解了。”显然,我们在布置作业时,如果能结合教学内容,多设计一些动手操作的作业,无疑对学生真正理解课堂学习的内容大有裨益。而且这样的作业基于实际情境,解决实际问题,不仅激发学生学习物理的兴趣,而且让学生终生难忘。

如果我们一线教师都能认真学习课程标准,在备课时把作业的布置当成一个重要的工作,同时能结合自己的教学实际,运用自己的聪明才智对作业进行“灵活改编”,就能真正提升学生的学科素养,切实做到“减负增效”。