岑家梧《中国艺术论集》艺术史撰写价值探究

2022-11-16魏晓

魏 晓

(南京师范大学美术学院,江苏南京 210023)

岑家梧(1912-1966),著名的艺术史学家、人类学家、社会学家、考古学家,笔名家梧、罗维、劳雁等,在艺术史领域著有《图腾艺术史》《史前艺术史》《中国艺术论集》等。目前学界对于岑家梧的研究主要集中在其民族学、史前艺术研究等方面的成就。至于岑家梧的其他艺术史研究思想则并无涉及,尤其是对于《中国艺术论集》一书的还未深入探索。一方面《中国艺术论集》是岑家梧最后一部出版的专门论述艺术史的著作;另一方面此书出版于建国前夕,可以视为民国时期艺术史治史最后的成果。基于此,通过对该书进行深入研究,并与同时期其他艺术史著作进行对比,可以发现该书具有独特价值与贡献,以及岑家梧对于艺术史治史做出的巨大贡献。

一、对“艺术”概念的扩大与清理

1935年陈钟凡发表《研究中国艺术史计划》一文,其中写道:“艺术为人类文化之一大巨流,故艺术史为文化中最重要之一部门。”①基于此种目的,陈钟凡希望撰写一部中国艺术史。1936年,岑家梧出于对艺术史研究的兴趣,至南京拜访陈钟凡,希望合著中国艺术史,后因战乱,二人的研究资料丢失,计划搁置②。1949年,岑家梧将作于抗战时期论文稍加整理,选取诸篇,以论文集的形式出版《中国艺术论集》一书。全书共有九章,因岑家梧未撰写过有关中国艺术西渐相关文章③,所以,除最后一章《中国艺术对于近代欧洲的影响》为其夫人冯来仪所作,其余八章均为岑家梧所作。

该书的编排方式为先论唐代艺术,再论中国古代艺术思想,然后将研究方向转向论述社会学研究方法。所以,岑家梧选择总论艺术考古之后,以民俗、边疆艺术的顺序编排,再以艺术社会为总结,最后讨论中国艺术对西方艺术影响的问题。如其所说:“本集于中国艺术史上各种问题,均有论及。”④可见岑家梧希望在有限的文章下,论及全部中国艺术史相关问题,不过其并未将书法看作一门艺术形式。

所以在“艺术”一词的概念上岑家梧有所突破。此种突破早在陈钟凡撰文《研究中国艺术史计划》中已初具雏形,陈钟凡写道:“溯古代原始艺术,约分两途进展:一为时间艺术,二为空间艺术。”且将艺术史内容划分为:1.装饰艺术,2.描写艺术,3.雕刻,4.绘画,5.建筑,6.音乐及戏曲。⑤可见早在《研究中国艺术史计划》发表之前,陈钟凡已初步定义“艺术”一词,后在二人商讨之后由岑家梧丰富“艺术”一词的概念。如在《中国边疆艺术之探究·中国边疆艺术的内容(下)》中岑家梧就对诸如舞乐、口琴、铜鼓等艺术形式及工具做过研究⑥。至于工艺美术,岑家梧也对漆器、铜器、货币等几乎所有视觉艺术作出研究⑦。虽然在《中国艺术论集》出版之前,1941年冯贯一出版《中国艺术史各论》将几乎所有视觉艺术纳入研究范围⑧,但是实际1935年陈钟凡与岑家梧已经有了将工艺美术纳入研究范围的意识。岑家梧不仅将民国时期对艺术的关注范围拓展到建筑、绘画、雕刻等几乎所有视觉艺术上,并且将舞蹈、音乐等时间艺术也纳入艺术的研究范围,这也更符合当下对艺术的定义。而冯贯一虽将其书以“艺术”命名,但书中仅论述视觉艺术,至于戏剧等艺术门类则不在研究范围内。可见岑家梧定义艺术一词时突破了美术的界限,将视觉艺术纳入艺术的概念范围,对“艺术”与“美术”之间模糊不清的概念进行了厘清。

二、艺术史研究方法与关注范围的突破

从研究范围分析,《中国艺术论集》一大特点在于岑家梧在编写中国艺术史时已经开始关注考古学和社会学在艺术史写作中的应用,如在《中国艺术考古学之进展》中写道:“然唐宋以前之绘画,少有传流,古代建筑,多以毁坏,金石雕刻,亦多湮灭地下,无由窥见其面目……是中国艺术史之研究,必赖艺术考古之助始可有为明矣。”⑨又如在《论艺术社会学》中岑家梧认为:“艺术学正是成为一种科学体系,实自艺术社会学始。”⑩同样,在考古学与社会学的学术背景下,岑家梧将民间艺术与少数民族艺术纳入中国艺术史研究范围,如在《中国民俗艺术概说》中将民俗艺术价值总结为:“民俗艺术之特色,为一种实用艺术,而构成民众生活之一面……尽民俗艺术已深入民众之骨髓,与民众生活凝固而不可分……民俗艺术之研究,又有助于新兴艺术之建立者至明。”(11)在《中国边疆艺术之探究》中,岑家梧说道:“我们对于整个中国艺术的渊源胎息,当可明瞭,而中国艺术之所以富于宏厚优美的性质……可使今后中国艺术史料的范围扩大,将来研究中国艺术史,便不再像过去的人徒据那些纸上的死材料了。”(12)基于上述所有,岑家梧的艺术史治史方式融合了社会学与考古学的内容,在其人类学的学术背景下,将中国艺术史的研究范围由传统内容扩大到民间艺术和少数民族艺术范围。

现按时间顺序将各篇文章重新排序:1.《中国画的气韵与形似》(1940.3,昆明鸡鸣桥复兴村),2.《唐宋花鸟画的发展》(1940.12,四川巴县松林岗),3.《周昉仕女画研究》(1942.3,四川巴县松林岗),4.《唐代妇女的装饰》(1942.5,四川巴县松林岗),5.《论艺术社会学》(1943.12,贵阳南明河畔),6.《中国边疆艺术之探究》(1944.4,贵阳南明河畔),7.《中国民俗艺术概说》(1944.11,重庆沙坪坝),8.《中国艺术考古学之进展》(1945.4,四川璧山天上宫)。结合岑家梧生平经历,岑家梧的写作过程正是其从西南联大到国立艺术专科学校,再到大夏大学的任教中展开,且所作文章与此时的经历有关,如唐代艺术的研究主要关注绘画方面,和其任教国立艺术专科学校的经历相关;又如民俗、边疆艺术的研究与其任教大夏大学深入边疆调研的经历有关,因此也证明《中国艺术论集》收录论文为其深入现场进行考古挖掘,并且深入社会、深入少数民族,研究民间工艺和少数民族艺术之作。

所以,重视考古、民俗等社会因素突破了传统的以文献为主的治史方式。如陈钟凡所说:“历史材料之来源约分三类:一为书册上之史料,二为地下发掘之史料,三为民间口辑之史料。艺术史注重实物或其模型,缩影,书册上之史料仅足以供参致而已。”(13)陈钟凡的构想影响了岑家梧,后者在其学术生涯中贯彻此种治史方式将历史文献扩展到注重考古发掘和民间史料。

岑家梧在研究方范围上的另一个贡献是关注个案研究,不再局限于通史性质的艺术史治史模式,如其对周昉仕女画以及唐代妇女装饰作出细致研究,在此之前中国的艺术史学家已知仅有郑秉珊于1941年做过石涛个案研究(14)。而《周昉仕女画研究》最早发表于1942年,略晚于郑秉珊发表文章时间,所以岑家梧属于中国最早一批关注个案研究的艺术史家。同样在重视艺术家作品上,岑家梧依然走在民国艺术史家前列。民国的美术史写作中较少有艺术史家关注艺术家作品,而仅仅是摆明观点,如冯贯一(15)、李朴园(16)就缺乏对作品的描述,描述也仅仅是对部分作品的简单描述。而岑家梧比较重视作品的描述,如对赵纵像的描写论述到:“郭汾阳壻赵纵侍郎尝令韩幹写真,众称其善,后复请昉写之,二者皆有能名。汾阳尝以二画张于坐侧,未能定其优劣。一日,赵夫人归宁,汾阳问曰:‘此画谁也?’云:‘赵郎也。’复曰:‘何者最似?’云:‘二画皆似,后画者佳,尽前画者空得赵郎状貌,后画者兼得赵郎情性笑言之姿。’…尔后画者乃昉也。汾阳喜曰:今日决二子之胜负。于是令送锦彩数百匹以酬之。”(17)如此细致地对作品描写在民国美术史写作中并不多见。

另外关注艺术风格也是岑家梧对中国艺术史治史的贡献。在此之前,艺术风格并不为中国艺术史家重视,也仅有滕固具有风格学上的意识。以《周昉仕女画的风格》为例,岑家梧关注到周昉绘画风格特点的,文中开篇写道:“周防的仕女画有二特色:一是继承六朝以来人物画传统的技巧,一是创造丰肌曲眉式的妇女体态。(18)”以此论述周昉的艺术风格特点。在《从张萱到周昉》一节中岑家梧也写道:“周昉的仕女画也有其师承的……所以在未叙述周昉的仕女画之先,就有先叙述张萱的必要。”(19)可见岑家梧是较早真正研究艺术家风格的艺术史家,并且关注到个人风格的形成。同样,岑家梧也注重时代风格对艺术家的影响,即社会对艺术家的影响,如其写道:“凡此均足证明丰肌厚体,却为唐代妇女的美态,周昉的仕女画,正如董逌所说,不过是当时这种审美观念的反映吧了。”(20)虽然《中国艺术论集》中的艺术风格研究还比较简单,没有形式分析的过程,没有形成风格学的基础,但是岑家梧还是存在形式分析的意识,并且,这种艺术风格研究的方法在当时民国艺术史写作中还是比较先进的。

此外,岑家梧所具有的独特视角就是关注中国艺术对世界艺术的影响。此书最后一章由岑家梧夫人冯来仪撰写,章名拟定《中国艺术对于近代欧洲的影响》,叙述西方绘画、工艺美术、建筑、戏剧等门类受到中国艺术影响,如论述印象派的突起时,先证明欧洲与中国具有频繁的交流,以及中国画西传的受欢迎程度,在此背景上,将印象派绘画的产生归为受到中国追求绘画单纯美的观念以及重视山水绘画题材上。(21)此前的艺术史家仅仅关注外国艺术对中国艺术的影响,如滕固在《中国美术小史》中划定中国艺术发展时期时以佛教的传入为据。基于此视角,岑家梧同冯来仪批判了民国时期存在的否定本国文化的风气,文中写道:“近数十年来,西欧美术传入中国,国人往往鄙视自己固有的艺术,殊不知中国艺术,自有它的伟大之处,由于上述十七八世纪西人仰慕之殷,便可证明。”(22)但二人非对西方艺术的否定,而是希冀吸收西欧艺术精髓,发扬中国固有艺术传统,创造适合民族心理的艺术,可见二人广阔的文化视野和对本国艺术的自信。

三、行文方式与现代学术规范

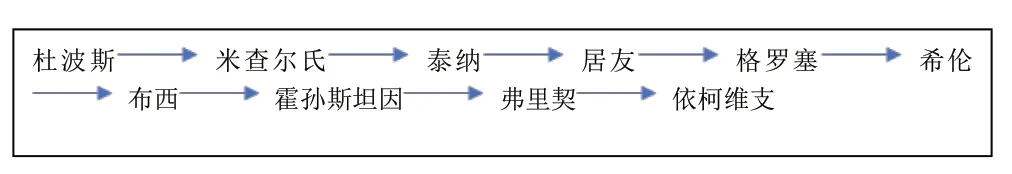

在行文上,岑家梧的中国艺术史写作开始重视学术史梳理,在民国美术史写作中比较罕见。以《论艺术社会学》一节为例,现将岑家梧所作学术史梳理列举如下:

由上表可知,岑家梧在论述艺术社会学时,先将艺术社会学的发展史梳理以附于文内,作为所论述主题的学术背景,而诸如滕固、李朴园等艺术史家并未意识到学术史梳理的重要性,因此,这种写作模式在民国艺术史写作中具有重大意义。

在运用文献方面,《中国艺术论集》的特点主要表现在大量引用文献,重视注释的使用以及运用图文互证这三个方面。还是以《周昉仕女画的风格》一节为例可窥见岑家梧所用的艺术史文献材料之丰富,并且包含中西美术文献。如采用的中国古代文献有《唐朝名画录》《图画见闻志》《东观余论》《广川画跋》《清河书画舫》《珊瑚网》等文献,并且如《东观余论》《广川画跋》等文献,在岑家梧之前较少有人关注。

至于外文美术文献的使用,岑家梧主要关注点在于考古图册以及和考古图片相关的文字论述。如文中所用材料《树下美人图》注明其使用的为下中弥三郎编《世界美术全集》卷七图四十八记载图片,换句话说,岑家梧所用的考古图像并非纯粹文字记载,而是其目见的图像,正如其所说:“艺术史研究重视考古发掘,在艺术史书写上。”岑家梧也确实使用了图像作为证据,并且,如其引用古代文献一样,岑家梧的文献、图像互证的方法使观点更为可靠。在岑家梧之前的艺术史家也仅仅是在书中插图,所插图片与文字叙述并无太大关联。所以,图文互证的研究方法亦是岑家梧对中国美术史治史的贡献。

观民国时期其他美术史著作,除王世襄《中国画论研究》等专著外,均没有插入注释的传统,而《中国艺术论集》中,岑家梧在文章最后均插有注释,但是相较于王世襄的注释插入,岑家梧并未说明版本、出版时间。但这种插入注释的意识在民国艺术史写作中还是较为先进。

结语

岑家梧以其学识的广博,在容庚、许地山、胡体乾等大师的指导下成为人类学、社会学大家,尤其是在陈钟凡的影响下出版了《中国艺术论集》。总的来说,在岑家梧广阔的史学视野下,参考海内外诸家治史模式,使《中国艺术论集》无论是在对艺术一词的概念界定、还是研究范围、研究视角、研究方法、写作模式和体例上,其价值相较于民国时期出版的其他艺术史著作都有较大的飞跃,可以说《中国艺术论集》是岑家梧艺术史研究思想的前期总结。

注释:

①陈钟凡.研究中国艺术史计划[J],考古,1935(02):154.

②陈钟凡.陈序[G]//岑家梧.中国艺术论集.广州:考古学社,1949:1.

③岑家梧.自序[G]//岑家梧.中国艺术论集.广州:考古学社,1949:5.

④岑家梧.自序[G]//岑家梧.中国艺术论集.广州:考古学社,1949:5.

⑤陈钟凡.研究中国艺术史计划[J],考古,1935(02):154,155,159,163,165,167.

⑥岑家梧.中国艺术论集[M].广州:考古学社,1949:128.

⑦岑家梧.中国艺术论集[M].广州:考古学社,1949:102.

⑧冯贯一.中国艺术史各论目录[M].南京:中日文化协会,1941:1-2.

⑨岑家梧.中国艺术论集[M].广州:考古学社,1949:85.

⑩岑家梧.中国艺术论集[M].广州:考古学社,1949:142.

(11)岑家梧.中国艺术论集[M].广州:考古学社,1949:115.

(12)岑家梧.中国艺术论集[M].广州:考古学社,1949:139.

(13)陈钟凡.研究中国艺术史计划[J],考古,1935(02):155.

(14)郑秉珊.石涛与梅瞿山[J],草书月刊,1941(05),51.

(15)冯贯一.中国艺术史各论[M].南京:中日文化协会,1941:31.

(16)李朴园.中国艺术史概论[M].上海:良友图书印刷公司,1931:170.

(17)岑家梧.中国艺术论集[M].广州:考古学社,1949:14.

(18)岑家梧.中国艺术论集[M].广州:考古学社,1949:13.

(19)岑家梧.中国艺术论集[M].广州:考古学社,1949:7.

(20)岑家梧.中国艺术论集[M].广州:考古学社,1949:17.

(21)岑家梧.中国艺术论集[M].广州:考古学社,1949:164.

(22)岑家梧.中国艺术论集[M].广州:考古学社,1949:171.

(23)岑家梧.中国艺术论集[M].广州:考古学社,1949:171.

(24)岑家梧.中国艺术论集[M].广州:考古学社,1949:22.

(25)王世襄.中国画论研究[M].桂林:广西师范大学出版社,2002:5.