基于港城功能协调的港口围填海工程影响研究

——以深圳盐田港东作业区正角咀以东围填海工程为例

2022-11-11项怡之寿建伟王卫远吴敏慧

项怡之,寿建伟,王卫远,吴敏慧

(中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 杭州 311122)

0 引言

盐田港是深圳港三大集装箱主体港区之一,位于深圳东部的大鹏湾北岸,南与香港特区毗邻,背靠珠江三角洲经济发达地区。大鹏湾内水深且不淤,掩护条件良好,可供建港的天然岸线长度约7.5 km(西起沙头角,东至正角咀),是我国沿海优良的深水港湾之一。盐田港东作业区位于大鹏湾西北侧,本研究所述围填海工程位于东作业区的东南侧,其外凸于现状岸线约1.7 km,东距深圳市最著名的滨海旅游景区大梅沙和小梅沙仅234 m,南距粤港水域分界线不超过300 m。目前东港区用地面积为198 hm2,设计集装箱通过能力为405万TEU,围填后可新增港区用地共133 hm2,建成后设计集装箱通过能力将比现状东港区增加261万TEU。因围填海工程地理位置敏感,除进行水动力、水交换、海床冲淤和生态环境影响等论证外,还须对围填海区域与周边区域进行港城功能协调性研究。

1 研究框架

港城关系既相互促进又相互冲突[1-3]。根据已有研究,港城关系不是简单的“港兴城兴,港衰城衰”,而是具有多种可能性[4]。对新加坡港[5-6]、香港港[7-8]和伦敦港[9]等世界大港的研究都印证港城关系具有阶段性的特征。港城差异主要体现在功能、用地和环境上,这也是港城冲突的主要来源[10-11]。对于深圳而言,港城冲突近年来日益显现。自2005年以来,深圳港货物吞吐量增长率几乎每年都低于城市经济增长率,深圳的发展更多依托高新技术产业、现代物流业、金融业和文化创意产业等支柱产业。同时,深圳的土地资源极其紧张,在不足2 000 km2的辖区里,既要满足1 800万人口的生存发展需求,又要考虑全球港口的发展形势。尤其在前海和南山的开发中,港城空间矛盾已经凸显。

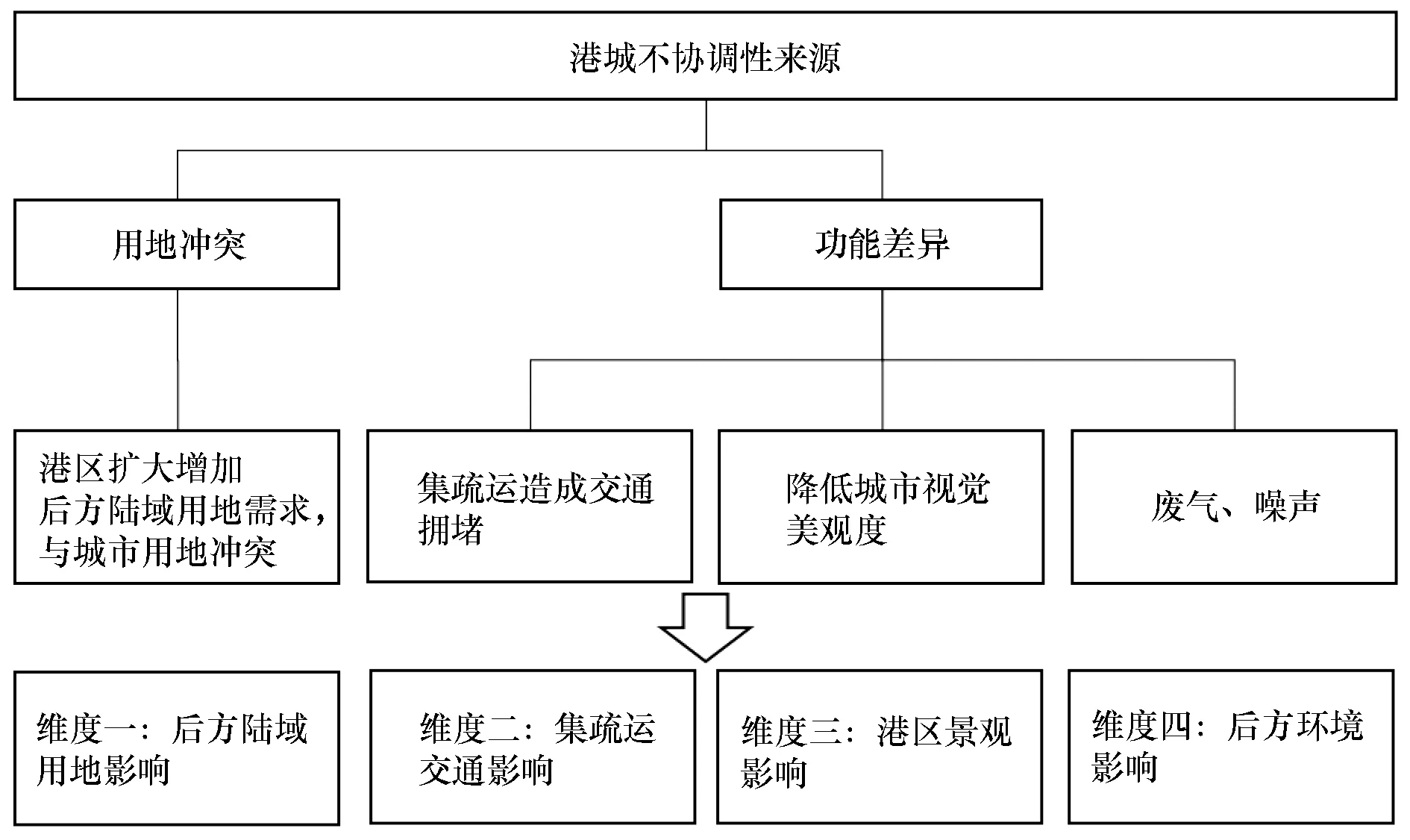

结合已有文献和深圳港城关系的现阶段特点,确定对目标围填海工程影响研究的分析维度(图1)。

图1 研究框架

2 后方陆域用地影响

2.1 土地利用现状

目前盐田港后方陆域的主要功能为港口堆场、物流加工和生活居住:①港口吞吐量大,港区用地有限,促使启用港区外的堆场堆置空箱;②靠近港区处有大量货柜车临时停放;③货柜车司机、港区装卸作业人员、港区管理人员和后方陆域仓储物流人员大量集中居住。从土地利用看,盐田港区后方陆域片区居住和仓储用地混杂,地块零散,没有明确的功能分区,影响土地利用效率和居住品质;货柜车路边停放问题严重,片区内违章停放量超过200辆;各仓储单元规模小而分散,单元间缺乏联系,降低货仓利用率。

2.2 规划空间容量

根据《深圳市盐田02-01号片区(盐田港后方陆域)法定图则(局部修改)》(以下简称《法定图则》)计算,城市建设用地共751 hm2,其中货运交通用地(U23)为6.41 hm2,仓储用地(W)为207.21 hm2,物流相关用地为213.62 hm2。

2.3 围填影响

情景1:维持现有铁路集疏运和水水中转比例,参照现有大港经验值。根据《深圳港总体规划研究报告》中的国际大港经验值,综合物流园区的陆域纵深要求为500~600 m。围填前东港区共有岸线2 465 m,加上中港区和西港区共10 706 m,须配置物流园区用地至少535 hm2。围填后规划方案东港区共有岸线4 005 m,加上中港区和西港区共12 246 m,须配置物流园区用地至少612 hm2。无论围填与否,《法定图则》中规划的物流相关用地213.62 hm2均不能满足未来发展需求。

情景2:提升铁路集疏运和水水中转比例,并极大提高土地利用效率。考虑未来盐田港常平内陆港、河源内陆港、醴陵内陆港和赣州内陆港投入运营以及深汕合作区港口水水中转,设定将铁路集疏运和水水中转运输比例提高至45%左右。参考香港港的经验,可极大地提升用地效率。后方陆域用地按照拖车停车场、仓储设施和空箱堆场分别计算。

(1)拖车停车场用地。根据经验公式Y=12.34X·k-2 207.1和N=0.9Y(式中:Y表示集装箱拖车拥有量;X表示预计集装箱吞吐量;k表示陆域运输结构比例;N表示停车位个数)。围填前盐田港设计通过能力为1 715万TEU,围填后盐田港设计通过能力为1 976万TEU,计算得围填前所需停车位8 490个,围填后所需停车位10 080个。参照盐田港拖车综合服务中心建设工程的最新规划设计,该项目用地面积为11.32 hm2,满足停放2 000辆拖车及相关配套功能的需求。考虑土地集约化利用,围填前所需停车场用地为48.05 hm2,围填后所需停车场用地为57.05 hm2。

(2)仓储设施用地。仓储设施用地面积的计算方法为(设计通过能力×拆拼箱率)/(仓储处理能力×仓储设施容积率),其中拆拼箱率(拆箱量/吞吐量)取20%,仓储处理能力取1.7 TEU/m2,仓储设施容积率取4.0,计算得围填前所需仓储用地为50.44 hm2,围填后所需仓储用地为58.12 hm2。

(3)空箱堆场用地。空箱堆场用地面积的计算方法为设计通过能力×空箱率×单位箱量所需用地面积,其中空箱率(空箱量/吞吐量)取20%,单位箱量所需用地面积取0.23 m2/TEU,计算得围填前所需空箱堆场用地为78.89 hm2,围填后所需空箱堆场用地为90.90 hm2。

综上所述,情景2围填前共需后方陆域用地177.38 hm2,《法定图则》中的规划用地能满足需求且有富余;围填后共需后方陆域用地206.07 hm2,《法定图则》中的规划用地刚刚能满足需求。

3 集疏运交通影响

3.1 集疏运交通现状

盐田港区对外交通需求量较大且对外交通要求较高。目前货物主要通过盐排高速和惠盐公路等进出港口,再沿南坪快速和北环大道等由107国道、梅观高速和龙大高速等进出深圳。后方陆域片区道路客、货混行情况较为普遍且干扰严重,目前盐田港疏港的数条干道(如沿港路、北山道、明珠道)既是客运主通道又是货运主通道,道路交通压力较大,缺乏相对独立的货运道路体系保证货物的快速疏港,无法有效引导客、货交通有效分流,无法保证城市生活功能和港口运输功能相协调。

盐田港疏港货运交通与大、小梅沙旅游交通也存在相互干扰的现象。目前盐田区货物交通流量从盐田港片区往横岗及以远方向的流量最大,为3 100 pcu/h;从盐田港片区往中心区的流量为330 pcu/h;从盐田港片区往大、小梅沙及以东方向的流量为280 pcu/h;从盐田港片区往沙头角口岸方向的流量为130 pcu/h。梅沙片区是盐田区最著名的旅游景点,年接待游客量超过千万人次,周末旅游交通流量主要集中在梅沙片区往沙头角片区方向,达到1 500 pcu/h,约占全部旅游交通流量的75%。根据百度地图按大数据统计后的预测,工作日拥堵路段大概率出现在盐田港后方陆域,而周末则同时出现在盐田港后方陆域和梅沙-东港区路段。

3.2 规划集疏运通道

盐田港区规划公路和铁路2种集疏运通道,未涉及内河集疏运。公路集疏运通道包括:①港区-盐排高速、水官高速、龙盐路-南坪快速、机荷高速、龙大高速、南光高速、广深高速-东莞及珠江三角洲西部、深圳港西部港区;②港区-盐排高速、水官高速、龙盐路-机荷高速、深汕高速、东部过境高速-东莞中东部、惠州方向;③港区-坪盐通道-南坪快速-惠州方向;④港区-盐坝高速-惠州方向。铁路集疏运通道为平盐支线铁路,未来将根据需求适时建设复线和扩建站场,不断强化盐田港向内陆地区的辐射力度。

3.3 规划交通容量模拟

根据《深圳市盐田港东港区交通专项研究》中的模拟,保守考虑在未来东港区铁路疏港货运比例达到10%的情况下,在盐田港区吞吐量为2 000万TEU、东港区吞吐量为700万TEU时,东港区货运交通出行总量为4 312 pcu/h,货运交通出行产生量为1 725 pcu/h,货运交通出行吸引量为2 587 pcu/h。在此情境下,在后方陆域主要信号交叉口的86个转向中,服务水平达到E级或F级的约占17%,交通运行状况一般,疏港交通基本能够满足需求。此外,根据盐港东立交的设计功能定位及交通量预测结果,未来东港区高峰时最高容纳的进出流量极限分别为3 552 pcu/h和3 675 pcu/h。

3.4 围填影响

围填前,东港区设计通过能力为405万TEU,预测东港区货运交通出行总量为3 144 pcu/h,货运交通出行产生量为1 258 pcu/h,货运交通出行吸引量为1 886 pcu/h。围填后,东港区设计通过能力666万TEU,预测东港区货运交通出行总量为4 102 pcu/h,货运交通出行产生量为1 641 pcu/h,货运交通出行吸引量为2 461 pcu/h。无论围填与否,预测交通流量均在上述规划容量范围内,规划路网基本能满足疏港交通需求。

4 港区景观影响

4.1 相关规划要求

围填海工程位于《深圳市海岸带综合保护与利用规划(2018—2035)》所确定的东部山海生态度假区(从坝光到沙头角的深圳东部海岸带)内,规划要求重点打造听海、乐海的滨海度假胜地以及慢、静、雅的滨海生活,尤其指出将溪涌至大、小梅沙岸段定位为滨海旅游和海上运动区。同时,根据《深圳市城市规划标准与准则(2013修订版)》,海岸带地区均为一类城市景观区。海岸带地区宜划分为小街块进行建设,街块划分时应将短边朝向滨海一侧,滨海一侧宜采用低密度的建设方式,建筑布局宜开敞和通透,并提供在一定范围内连续通达的视线通廊,严格避免建造对景观遮挡严重的板式建筑。东港区西侧岸线为港口工业景观,东部大梅沙属于典型的滨海自然景观,二者在景观类型上存在一定的不相融性。

4.2 景观视线

人在对他人或景观建筑等进行观察时,存在明视距离、公共距离和感知极限距离等尺度。滨水空间具有面状延展性:人在100 m尺度内可看清对面景观;当尺度为100~1 200 m时景观整体感明显,但景观细节会渐渐模糊;当尺度大于1 200 m时水面与天空在岸边景观构图中占据较大比例,城市天际线和海岸线变为视觉主体,开阔的海面和岸线产生无限延伸的视觉效果[12];4 000 m为人的感知极限距离,大于4 000 m将看不清物体[13]。

按4 000 m以上不可见、1 200 m以上细节不可见的原则,以大梅沙核心区为视点进行视线分析,发现因东港区距离大梅沙过近,无论是围填前还是围填后,港口岸线均在可见范围内,但可通过调整围填海东侧岸线,使岸线距离最近视点在1 200 m以上。

4.3 现场实际观测

为实际感知盐田港的视线景观,沿滨海栈道选取7个观测点进行现场实际观测,发现从背仔角至正角咀均可见围填海工程岸线轮廓。其中,在观测点1、2、3能见东港区现状围填岸线和中港区吊机轮廓,在观测点4、5能见东港区现状围填岸线,在观测点6、7能分别近距离见东港区和中港区现状(图2)。

图2 现场观测点

4.4 围填影响

根据1 200 m和4 000 m视野范围,围填前,东部可见岸线共1 120 m,其中细节可见岸线258 m,西部可见岸线2 098 m;围填后,东部可见岸线共2 095 m,其中细节可见岸线380 m,西部可见岸线3 495 m。

5 后方环境影响

5.1 核心污染源

机动车尾气是深圳最主要的大气污染源,对深圳PM 2.5的贡献率达50%,在各类排放源中高居首位。全市约有13万辆重型柴油车,其中港口集疏运车辆的占比较大。盐田港区货物集疏运可能对城市带来的污染主要包括:①有害气体。进出港的汽车和火车等会排放二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和溴甲烷等有害气体,排放量与港区运输规模成正比。②噪声。集疏运通道周边是交通噪声较大的区域,其中噪声级超过50 dB会影响睡眠和休息,超过70 d B会干扰谈话和影响工作效率,长期工作或生活在超过90 d B的噪声环境会严重影响听力和导致疾病。

5.2 围填影响

有害气体参照大型车的国Ⅳ排放标准(氮氧化物和颗粒物),车流量依据高峰时期的车流量按正态分布计算,按照《公路建设项目环境影响评价规范(JTG B03-2006)》计算有害气体排放源强。

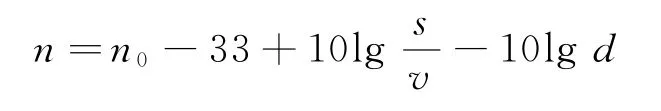

噪声的计算公式为:

式中:n表示噪声级;n0表示标准车的标准声功率级,其中大型拖车取94 d B;s表示交通流量;v表示平均时速;d表示测量点距车道中点的距离。

围填前,东港区设计通过能力为405万TEU,高峰时期货运交通出行总量为3 144 pcu/h,计算产生 氮 氧 化 物3.32 mg/(s·m),颗 粒 物0.021 8 mg/(s·m)。围填后,东港区设计通过能力666万TEU,高峰时期货运交通出行总量为4 102 pcu/h,计算产生氮氧化物4.33 mg/(s·m),颗粒物0.028 5 mg/(s·m),有害气体排放源强比围填前增加约30%。高峰时期在平均时速为30 km/h的情况下,在距离车道中点30 m处,围填前噪声达到66.43 dB,围填后噪声达到67.59 d B。

6 结语

盐田港围填工程的港城关系矛盾主要集中于后方陆域用地、港区景观和后方环境影响上。港口的扩张带来后方陆域用地需求的增加,与同类型港口类比,无论围填与否,盐田港的后方陆域用地都难以支撑港口的发展。在极高的土地利用强度下,同时在内陆港港口铁路集疏运方式分担情境下,围填前土地容量能够满足需求,围填后土地容量仍显紧张。因毗邻大、小梅沙,围填海工程将增加大、小梅沙的港口岸线可见长度,造成港口工业景观和自然滨海景观不相融,对原有的滨海景观有所影响。港口的扩张也造成集疏运交通量的增加,目前交通规划能基本满足需求,但交通量增加带来的有害气体排放量将比围填前增加约30%。

基于分析结论,建议进一步提升港口作业、存放和中转的效率以及后方陆域土地的集约利用水平,同时加快深圳黎光、平湖南、东莞谢岗和惠州永湖等内陆港建设,在内陆港直接完成装箱和报关等工作,通过海铁联运的方式缓解后方陆域用地紧张的状况和公路集疏运的压力;进一步开展城市设计工作,重点对商务景观区进行景观塑造,使之实现和谐过渡和自然融合,尽量减少对大、小梅沙景区景观的影响;改进环保技术,加装环保设备,对机动车尾气进行清洁化处理,加强对尾气排放的环保监管。