伦勃朗蚀刻版画作品《三个十字架》的艺术特点

2022-11-07王霞

王 霞

(山西大同大学美术学院,山西 大同 037009)

十七世纪的欧洲艺术基本上属于“巴洛克”时期,“巴洛克”艺术是指为适应教堂、宫廷的装饰而发展起来的一种宏大华丽的艺术风格。最早出现在意大利,后影响到西班牙、法国等国。尼德兰地区经过十六世纪的革命斗争,北方诸省于1609年摆脱了西班牙贵族的封建统治,成立了荷兰共和国。自由的环境使荷兰成为当时欧洲富足开明的国家,艺术方面巴洛克艺术没有在荷兰发展起来,而是产生了适应新兴资产阶级欣赏趣味、表达现实生活的创作题材。就是在这样的背景下诞生了十七世纪荷兰最伟大的画家伦勃朗,他对蚀刻版画发展做出的贡献是非常卓越的。

一、蚀刻版画与伦勃朗的作品

伦勃朗的蚀刻版画包括肖像画、风俗画、人体画、风景画、宗教画等。最初他的蚀刻版画作品多为肖像画,在1642年以后转向风景画和宗教画,其中最具有代表性的则是宗教题材的蚀刻版画。通过这些宗教故事表达了他在现实生活中对人民的同情,伦勃朗创作了很多这类作品。

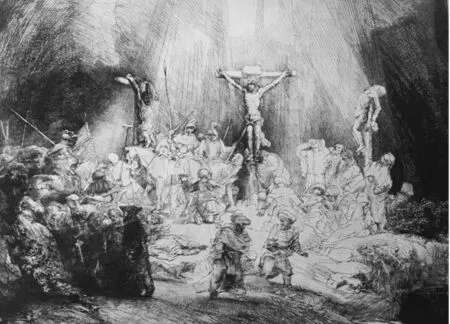

蚀刻版画最早起源于十六世纪,它是用铜板等金属材料来作画的。关于蚀刻版画的技法,首先需要在铜板上涂上一层蜡,然后画家用刻针进行绘制。绘制完成后将铜板放入硫酸中腐蚀,最后滚上油墨通过版画机转印在纸上。蚀刻版画发展到十七世纪,有很多画家进行了探索,伦勃朗在他们研究的基础上使蚀刻版画艺术达到了巅峰。他精美的蚀刻版画作品在世界版画史上影响巨大,所做蚀刻版画最重要的特点是让蚀刻版画从过去照着素描稿摹刻的方法中走出来。具体表现在两个方面:一是使用缜密浑厚而富有变化的蚀刻线条,呈现出强烈具有体量感的画面效果。二是使用轻松随意的蚀刻线条,形成自由跳跃带有呼吸感的画面效果。几个世纪以来,他所创造的这种蚀刻版画艺术风格在版画艺术史上带来深远的影响。在具体材料上为了减少铜版对笔尖的阻力,伦勃朗使用的防腐蜡比较软。印制的纸张多是燕麦制成的荷兰本地纸,晚年也用日本纸印制作品。在他众多的蚀刻版画作品中,最具有代表性的是《三个十字架》(1653年)(图1)。

图1 伦勃朗《三个十字架》铜版1653年

二、《三个十字架》的写意性特点

(一)艺术语言的写意性:“虚”《三个十字架》描绘了耶稣和两个盗贼都被钉在十字架上。据圣经描述当时是清晨六点,黑暗仿佛充满整个宇宙,直到早上九点太阳才出来。教堂被浓雾所笼罩,耶稣竭力呼喊着:“天父!我在你手中,请接受我的灵魂”。在十字架下方有人下马脱下头盔,向耶稣跪地举手。一旁的圣母玛利亚已经昏厥,信徒约翰捧着头痛苦而绝望。

画面中伦勃朗描绘了一道强光从天而降照耀在卡尔凡山上,它像聚光灯一样照亮了十字架,把黑暗与浓雾驱赶到画面两边,给画面增添了崇高神圣的效果。为了区别画面中耶稣与其他人物的区别,他用了一种使形体与光雾浑然一体的线来衬托上帝。挥洒自如的蚀刻线条与丰富的明暗层次使作品像光明与黑暗交织的舞台剧。《三个十字架》写意性的富有节奏感的处理手法,不仅表达了作者寄于画面的情感,也使人物与环境的表现更加立体化。这种挥洒自如的写意性语言类似于中国书法中的行草艺术,每每欣赏伦勃朗的这件作品,总是能感受到那自由灵动的感觉,就像是饱含浓墨的毛笔在画面上舞动驰骋。这种感觉也像是一个勇敢的战士驾着战马在泥泞的雨夜奔跑,雨水夹着雷电击打在大地上,马蹄下的泥巴随着挥舞的马鞭翻腾了起来。

《三个十字架》画面中庙宇里的雾,一个看似处理的很虚的部分却成为了整幅画面精髓之一,是一个经典的蚀刻版画处理手法。这样“虚”的画面气氛感动着观众。画面中还有一个地方运用了“虚”的处理手法很值得我们研究,就是一束从天而降的强光。在这个“特定情境”中,这种表现语言强调了人物形象与环境,人与人的关系,并在这些关系中寻找到了感情和精神的内在联系。从这个原则出发,故在画面上的任何形象都显得至关重要的。这里“光与雾”写意性的手法处理尤其如此,它使画面开始“呼吸”。在复杂的画面中,形成画面中各种对比,充分体现了伦勃朗在画面处理上丰富的经验和非凡的才华。选用圣经题材,并采用写意的艺术表现手法创作出来的这件蚀刻版画艺术作品,说明了伦勃朗更贴近生活,是一位有同情心并富有艺术表现力的杰出大师。

写意性版画不仅仅局限于对自然对象的再现与忠实描摹,而是融入作者的情感,表达了作者对自然物象的体味。伦勃朗推动近百年的蚀刻铜版画到了新的高度,将写意的特点运用到蚀刻版画艺术中。实现了蚀刻版画语言的多变性和空间的自由性,作品追求一种在有无之间的视觉体验。《三个十字架》是他用心血做出来的作品,极具视觉辨识度。作品完全是他一种情感的流露,而不是单纯的在做技术的推广者和创新者,他对画面虚化的处理手法是随情感自然流露出来的。一件好的版画作品不仅是指题材和构图,在创作手法上同样给人们带来了震撼的视觉体验。正如庄子在《庚桑楚》中提到“彻志之勃,解心之谬……贵富显严名利六者,勃志也……此四六者不荡胸中则正,正则静,静则明,明则虚,虚则无为而无不为也。”[1]由此可见“虚”可以解放人的内心,其效果是“明”。所以“虚”是超越时空而无垠的存在,是超感性的。

在《三个十字架》这样一件蚀刻版画艺术作品中强调“虚”的表现,同时通过对比来衬托出实的空间和形体的真实存在。“虚”可以使形势更加简化,可以使作品更具有艺术感染力。在“虚”中就是寂静的任何一点细微的动作都是显而易见,相反在全局处于动乱的气氛和情绪的场面中某一部分的“虚”也可以在对比中取得特殊的地位,它更宁静,更吸引人。

由此可见,中西方艺术在不同时空中其艺术的本质上是彼此相通的。西方绘画中“虚”的艺术处理手法在中国传统艺术中便可称为写意,也可称为“气韵”。南齐谢赫创作了《古画品录》一卷,在书中提出好的作品分六法。这六法是中国古代品评艺术作品的标准和重要美学原则,分别是:“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置和传移模写”。[2]在谢赫六法中,除转移模写是以临摹古人及他人作品技巧的学习方法外,其余五法都是创作作品时的五个必要因素。而六法之首“气韵生动”是品评作品高下最重要的标准,具体就是指画中表现对象的神态,要能够达到鲜活且灵动的程度。它使一件作品能够表达“传神”,气韵生动要求艺术作品表现人的精神气质、风度韵致,要求实现自然生动,具有生命力和感染力的美学境界。这种富有气韵的写意表现形式是中国文化的最高理想境界。

另外,五代画家、理论家荆浩在《笔法记》中提出“画者,画也,度物象而取其真。……苟似可也,图真不可及也”“似者得其形,遗其气,真者气质俱盛”。[3]意思是外形并不等于真实,真实就要表达出内在的气质韵味。这同西方造型艺术中“虚”的表达一样成为所有优秀作品的美学特色,然而伦勃朗在作品《三个十字架》中就将这种审美在蚀刻版画艺术上发挥得淋漓尽致,使蚀刻版画艺术发展到了新的高度。

唐代张彦远曾在《历代名画记》中说“凝神遐想,妙悟自然,物我两忘,离形去智,固因可使如槁木,心固可使如死灰,不亦臻于妙理哉?所谓画之道也。”[4]也就是说,在张彦远看来,中国画最本质的根源是超越了具体的形(形象)与智(认识),而要求艺术家通过身心俱灭、物我两忘的修养达到一种妙悟自然的精神状态。在这种精神状态下,人和物的界限消失了,一切都变“写意”了。这样“写意”的特点就把过程和时间因素放入画面了,过程和时间在《三个十字架》中表现了伟大崇高的历史时刻。画面中耶稣的刻画表现得很静穆,然而与之形成对比的是通过写意的氛围形成的强烈动荡感,这深深震撼着观者,使观者感受到了作品的思想和气氛,同时也领略到艺术家的创作过程和创作激情。宋鲍彪在《战国策·赵策二》中记载“忠可以写意,信可以远期。”[5]这是一种内心情感的表露。我们把它放在艺术领域中就是艺术家情感的表露,只要是源自艺术家内心情感表达的艺术形式,我们都可以称它为“写意艺术”。李泽厚先生在《美的历程》中认为“正因为重视的不是认识模拟,而是情感感受,于是与中国哲学思想相一致,中国美学的着眼点更多不是对象、实体,而是功能、关系、韵律。”[6]这里我们以《辞海》里的解释来定义:“写意,①披露心意;②舒畅愉快;③俗称‘粗笔’中国画中属纵放一类的画法,与‘工笔’对称。”[7]在中国传统文化艺术中处处可以体味到“写意”,写意既不同于生活真实,却又是在生活中无处不在司空见惯的艺术真实。它有民族的艺术标准和审美习惯,有“以形写神”的艺术效果,其语言精练,线条简洁,这是意象性衍生的艺术特点。像中国水墨画一样,简洁、明快、以少胜多而又耐人寻味,常常给人运行成风、一气呵成、酣畅淋漓的艺术享受。水墨画有写意之说,写意在其他领域又有“写意性舞蹈”、“写意性音乐”及“写意性戏曲”(典型的有京剧),那么自然在蚀刻版画中也有了“写意性蚀刻版画”。中国传统艺术的最大特点就是提出了“写意”的审美概念,借鉴这个特点使得创作出来的作品活了起来并影响了整个艺术世界。

《三个十字架》在具体处理手法上将写意绘画的语言和蚀刻版画的语言结合起来,自然地表露出了虚实的美学特点。从“虚实”的角度来看,虚与实是相互映衬。这里的“虚”并不是指不存在的东西,而是指经过艺术家主观处理的画面效果,是艺术表现力的精华所在。“实”也不一定是一定存在的事物,它们就这样共同对作品产生着影响,共同构建了作品的精髓。“虚”与“实”不是对立存在,而是对比存在的。

(二)蚀刻版画的写意性与写实性 前面我们通过伦勃朗版画代表作品《三个十字架》论述了蚀刻版画的写意性。与写意相对的便是写实,在这件作品中人物的表现手法是写实的,尤其是被钉在十字架上的耶稣。整个人物无论是形体结构,还是面部表情都刻画得细致入微。生动形象地表现了为拯救百姓而受难的耶稣,给观众带来极强的视觉冲击力。

《辞海》这样定义“写实”,即按照事物在现实生活中的实际形态描绘事物,注重再现的客观性和逼真感。这种客观性和逼真感使得写实的艺术作品能被一切时代所了解,而且因为人人了解,所以能永久的存在,它具有肃杀之气。写实性蚀刻版画具有特点概括有三点:1.感觉的精细,善于捕捉微妙的关系,分辨细微的差别;2.力求明白,懂得节制,讨厌渺茫与抽象,排斥怪异与庞大,喜欢明确而固定的轮廓;3.对现实生活的爱好与重视,对于人的力量的深刻体会,力求愉快。它们的不同点即“写意重神似”、“写实重形似”。尽管写意艺术与写实艺术各有不同但它们又是一脉相承的,写意根本上是从写实提炼出来的。

写实是写意的基石与根本,写意是写实的延伸与升华。所有的艺术表现包括写意性蚀刻版画艺术,都要表现出它的“情感”,在整个气氛中,让每一个组成部分都以它们独特的方式倾述各自的世界,让气韵在画面每一方寸都表现出来,即使是一块空白处。有了内在的气韵作载体,笔触才能在板上“驰骋”,我们所表达的生命才能在画面中“呼吸”。黑格尔在《美学》中说“无论天上地下,没有一处地方会有某些东西不在自身兼含有和无两者”。[8]宗白华在«美学散步»里也曾说:“最高的艺术表现,宁空勿实,宁醉勿醒”。[9]这都是对画面虚实这一特点的精辟概括。蚀刻版画作品中,虚实是创作作品构图前的要求,同时也是创作表现中的要求。过分的强调“虚”或“实”都会使作品失色无味,会使作品没有节奏。作品要统一,那么虚和实之间既要有强烈的对比,又要有巧妙的变化,强烈的对比是音乐中的快板,感受到浓烈。微妙的变化是音乐的慢板,感受到含蓄。绘画亦如此虚中有实,实中有虚。这种气脉贯通像太极阴阳图一样黑中有白,白中有黑,统一在一起旋转。

结语

通过对比我们得知写意既不等同于写实,不同于生活真实,却又是在生活中无处不在司空见惯的艺术真实。它有“以形写神”的艺术效果,其语言精炼,线条简洁,这是写象性衍生的艺术特点,简练、明快、以少胜多而有耐人寻味,常常给人运行成风、一气呵成的艺术享受。正如米开朗基罗曾说:“美是对多余物的剔除”。“概括”则蕴含着耐人寻味的感觉,写意艺术表现形式必须简练具有高度的概括性,因为过多的细节刻画都会削弱作品整体的表现力和艺术感染力。这种“概括”我们在《三个十字架》中都能够真切地体会到。我们常说每一件艺术家情感宣泄的作品,都是艺术家们的节日,是一个盛大的聚会。作品要有意境,酣畅淋漓,以形写神,表露内心。而伦勃朗以《三个十字架》为代表的蚀刻版画作品已经不仅仅是艺术家个人的节日,它是具有历史意义的作品。作品把人们的思绪引向神圣的历史时刻,有着出自内心的庄严,有着无尽的遐思。这样一位富有炽烈的感情和重视艺术语言的形式美感的艺术家,他的作品都是在认真研究了历史,对人物和事件有充分认识并有深刻感受之后创作的,表现手法纯粹,蕴含了气韵的写意精神。正是因为有了写意和写实相互融合的特点,才使得《三个十字架》这样杰出的作品让人体悟到生命的真谛与灵魂的力量。