新冠肺炎疫情医学隔离中的公共利益与个人利益的协调性研究

2022-11-01王媛

王 媛

安徽工商职业学院经济贸易学院,安徽合肥,2311311

新冠肺炎疫情是近百年来人类发展史上最严重的全球卫生紧急事件,也是影响范围最广的全球性流行传染病。我国对疑似传染病感染和确诊传染病感染者实施医学隔离始于2003年非典疫情期间。面对2020年新冠肺炎疫情,我国再次对疑似感染和确诊感染者实施了较大规模的医学隔离。

但医学隔离制度的实施难免在维护公共卫生安全(公共利益)的同时,使被隔离人员的个人利益受到损失。在疫情常态化下,医学隔离中公共利益和个人利益的矛盾正逐渐发展成为一个重要公共卫生管理问题。

目前,国内外学者对于医学隔离中的公共利益和个人利益的关系的研究不多。以中国知网为例,医学隔离为主题研究的中外文献仅317条(中文73条,外文244条),其中绝大多数从医学、药学角度阐述其效果,少部分是从法学、心理健康学角度阐述其行政措施必要性以及被隔离者心理健康修复等。例如,马瑞娟等[1]从“互联网+医疗健康”角度建议开发居家医学观察在线管理App,进行线上隔离及护理指导,探索居家医学观察的优势;王芹等[2]对济南某疫点区接受医学隔离130名密切接触者进行调查,注重隔离期间患者的心理健康状况变化并分析其影响因素,为被隔离人群的心理干预提供参考;方立新等[3]认为当传染病在大范围扩散并造成公共危机时,需要政府运用公共权力积极介入,强制隔离是一种有效措施;李炜冰[4]从法学角度认为隔离制度应处理好与个体财产权、生命健康权、隐私权等个体权益平衡;姜法春[5]阐述SARS患者接触者隔离后的管理方法;曹永福等[6]从医学伦理角度思考SARS隔离、自由限制与歧视的关联。学者对医学隔离中的公共利益和个人利益冲突研究较少,从经济学角度界定、衡量两者利益冲突研究更少。

新冠疫情危机已成为当今世界多国普遍面临的、突出的社会问题,对于是否采取医学隔离,排除西方国家双重人权标准和隔离标准的因素,各国争议的焦点就是对公共利益与个人利益的偏好及采取医学隔离措施后效果的衡量。文章试图从医学隔离中引发的公共利益与个人利益矛盾为切入点,剖析医学隔离中公共利益和个人利益构成及利益衡量,运用经济学中成本效益方法,定量分析医学隔离的效果,探讨医学隔离必要性及医学隔离下公共利益与个人利益如何协调问题。并比较国内外有关现实案例,提出构建可持续的冲突协调机制,以防范公共危机、化解冲突矛盾,促进疫情防控工作。

1 公共利益和个人利益在医学隔离中的衡量

新冠肺炎疫情期间,我国迅速有效实施了医学隔离措施。在医学隔离中公共利益和个人利益存在一定矛盾冲突,表现在以下三个层面:第一层面来自国家内部,面对突如其来的流行性传染疾病,是否采取医学隔离措施?这往往受到该国公民对公共利益与个人利益的偏好制约。第二层面来自个人权益的取舍,在采取隔离措施前提下个人经济权益受到严重损失,在隔离信息透明情况下个人身份和隐私可能会泄露。这种个人权利的让渡如何弥补?利益损失如何补偿?第三层面来自国际政治舆论,国际声音对该国的防疫措施和实施结果做出的各种正面或负面的猜测与评价,对政府执政产生舆论影响。

当前,新冠疫情严重威胁人类生命安全和健康,成为世界各国普遍面临的社会问题。对于是否采取医学隔离,排除西方国家双重人权标准和隔离标准的因素,争议的焦点就在于对公共利益和个人利益的偏好以及效果的衡量。

1.1 医学隔离中公共利益的审视

1.1.1 医学隔离维护了公共利益

医学隔离作为一种强制性的预防和治疗措施,其目的既是为了患者和疑似患者的利益,更是为了大众的公共利益。

从中外历史经验和教训看,医学隔离是防止致死性传染病大规模蔓延的可靠手段。1918年的西班牙大流感,是人类历史上最致命、最严重的一次流感。受当时客观条件和主观认识所限,各国没有采取医学隔离措施,造成当时世界约四分之一(5亿)的人口感染,直接或间接导致 2 500万~1亿人死亡。历史总会惊人的相似,却不是简单的重复!截至2022年3月20日世界卫生组织公布数据显示,全球新冠肺炎确诊病例超4.69亿例,累计死亡6 090 847例[7]。美国因为未采取及时而全面的医学隔离措施,使得该疫情在美国全面爆发;截至2022年3月16日,美国累计确诊病例81 244 936例(数据来源于全球疫情服务查询)。相对而言,中国受益于及时有效的医学隔离措施,2003年SARS疫情中国疫区死亡不超过800人,2020年新冠肺炎疫情中国政府用6个月时间有效地遏制了疫情蔓延。

从隔离实施效果来看,及时有效医学隔离措施可以最大限度降低疾病给社会经济发展造成的损失。根据2008年国际货币基金组织(IMF)测算,克服一场流行性疾病需要花费3万亿美元,并可导致全球一国的国内生产总值下降5%[8]。截至2020年12月13日,受此次新冠肺炎疫情的影响,2020年《世界经济展望报告》预计全球经济降萎缩4.4%[9]。因此,降低因大规模疫情导致的经济损失,最有效的手段就是及时进行医学隔离和治疗。

1.1.2 医学隔离中个人利益的让渡

公共利益的维护,一方面需要政府承担责任,另一方面也需要个人承担起责任。对于及时有效地隔离来说,任何检测仪器的灵敏度都远不如个人增强公共责任意识得更为有效。

一般而言,公民个人的病史、家庭信息、联系方式等是不可侵犯的隐私。但在疫情防治的特殊时刻,私人身份和感染病情需要在适当范围内让有关医疗机构的医务人员知悉。这是个人利益适度、暂时地让渡于公共利益。

1.1.3 医学隔离对公共利益造成一定的损害

使用强制隔离措施并实现预期效用,需要付出巨大的人力物力成本。2003年我国抗击“非典”时期,40多天内直接支出就达到上百亿元,间接经济损失则超过两千多亿元。亚洲开发银行驻中国代表处测算,亚洲各国政府在SARS期间防御疾病、处理危机的费用高达180亿美元,占亚洲各国GDP总量的0.6%。2021年德国和日本为有效遏制新冠疫情而实施封锁措施,造成本国第一季度的经济损失约为500亿欧元、4 000亿美元以上[10]。因此,实施大规模医学隔离应当采取更为审慎的态度。但相较不采取医学隔离或造成的损失而言,隔离应当算是一种较低成本的措施。

1.2 医学隔离中个人利益的审视

1.2.1 医学隔离中公民个人基本权利需要保障

从公民基本权利分析,在医学隔离期间,被隔离者的基本生存权包括住宿、餐饮和医疗救治。在疫情感染排查期间,个人信息安全与活动路径要相对透明,公民人格权益要确保被隔离人员拥有不受社会歧视[11]。另外,个人通讯联络必须通畅。2009年5月甲型H1N1流感疫情中,香港特区政府每天为被隔离者提供免费的生活用品、长途电话卡等,长途电话费每人每天最高优惠可达200元港币。

1.2.2 妥善解决医学隔离中个人利益的损失

首先,医学隔离期间,因被隔离者接受维护公共利益,作出了个人利益的让渡,其相关隔离费用不应由个人承担。目前各地政府规定,对于集中隔离人员在隔离期间的住宿、餐饮费用由实施隔离措施的当地政府承担。其次,隔离期间的个人经济损失需要给予相应补偿。依法保证隔离期间被隔离者的薪资报酬的支付和劳动合同的维持[12]。当然,医学隔离期间,因限制人身自由导致的工作生活秩序紊乱、心理紧张和精神压抑等心理心态问题确实很难用金钱来衡量或补偿。

2 经济学分析医学隔离中的成本收益关系

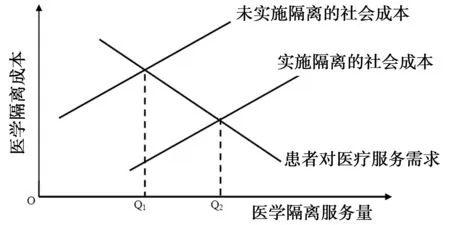

实施医学隔离,社会和个人都需要付出一定的成本,同时社会和个人也都从中获得收益。从经济的外部性理论角度看,对传染性疾病感染者、患者、接触者进行医学隔离,虽然会给社会和个人带来一定的经济成本,但是社会成本更大。依据社会成本=个人成本+外部性成本。或者说,外部性成本=社会成本-个人成本。见图1可知,实施医学隔离之后,社会成本会随着医学隔离服务量的增加而下降,随着医学隔离服务量的减少而上升。可见未实施医学隔离时,社会成本最高。虽然医学隔离的成本会随着隔离服务量的增加而上升,但是医学隔离的成本会随着医学隔离的生效和社会成本量的下降而减少。

图1 医学隔离对社会成本的影响

国外关于新冠肺炎疫情中社会成本的研究显示:2020年4月,美国新冠肺炎感染人数占总人口数的1%时,每一位新冠肺炎患者的个人成本是8万美元,社会成本28.6万元,外部性成本是20.6万美元。个人成本占社会成本27.97%,外部性成本占社会成本的72.03%,成为社会成本的主要部分。而当一名孤立的新冠肺炎感染者没有被及时发现,这名感染者所产的社会成本是已被发现感染者平均社会成本的2倍多,即57.6万美元[13]。据此,在传染性疾病流行的情况下,不实施医学隔离对社会经济发展的负面影响是巨大的。

从医学隔离的个人成本分析,个人成本=医疗费用+本人收入损失。首先,根据国家医疗保险管理局发布《2020年医疗保障事业发展统计快报》中,2020年每一位新冠肺炎感染者的医疗费用约为3.25万元。虽然这笔医疗费用的大部分是由国家医疗社会保险和政府财政负担,但费用因个人产生,故计入个人成本的一部分。其次,感染者本人收入损失:以全国城乡居民2020年人均可支配年收入32 189元(数据源于国家统计局2020年经济社会发展统计公报),以人均居民日收入89.41元计算,以感染者住院天数(13.8天)[14]与出院后隔离观察天数(14天)共计27.8天为误工期限,可得人均收入损失为2 486元。因此,人均个人成本=3.25+0.248 6=3.498 6万元。截至2020年底,我国新冠肺炎确诊人数为87 071人,此时全部社会个人成本之和≥新冠肺炎感染者个人成本之和=个人成本×感染者人数=3.498 6×87 071=304 627万元,即30.462 7亿元。

从医学隔离的社会成本分析:2019年,我国GDP总量是992 618亿元,原计划2020的GDP增长率是6.5%,实际增长率是2.3%,由此导致GDP减少了4 189.956亿元,4 189.956亿元可视为全部社会成本。全部外部性成本=社会成本-全部个人成本=4 189.956亿元-30.462 7亿元=4 159.493 3亿元。即我国于2020年底新冠肺炎疫情的外部性成本占99.27%,全部感染者个人成本之和占比不到1%。显然,我国的个人成本占的比例远远低于美国。这说明,我国在面对突如其来的新冠肺炎疫情时,中国政府发挥了强大的体制优势,也承担了绝大部分社会成本,极大地减轻了国民个人的经济负担和心理负担,运用严格的医学隔离措施及时有效地遏制了新冠肺炎疫情的蔓延,保障了人民的生命安全,最大程度地减少了我国的国民经济损失。

3 协调医学隔离中公共利益与个人利益冲突的对策

3.1 摒弃医学隔离技术层面与政策执行层面的截然对立的思想是前提

应对此次新冠肺炎疫情公共卫生危机,防疫隔离手段凸显了疫情控制的效率与效果。医学隔离因带有政府强制行政命令而具有政策执行层面性质,但医学隔离同时也是控制疫情大规模蔓延的技术操作方案,这是两个不同层面的问题。医学隔离作为疫情防控的高效治理方案,是面对危机事件而采取的一种客观、科学和理性的应对决策,其有效执行的本质是对人民生命健康安全、国家公共卫生安全、国家经济安全、国防安全等公民人权和社会公共利益的极大尊重,不应该被部分狭隘、激进自由主义思潮所绑架。相反,医学隔离在医学技术和政策执行两个层面具有相辅相成意义:医学技术专长以政策合法性为基础,政策解决方案依赖于医学技术专长。从全球新冠肺炎疫情防控与治理事实来看,即使医学隔离是技术性解决方案,也是为了服务于公共利益,而公共利益的维护最终也是维护个人生命及安全。因此,现代医学技术运用、公共安全维护、生命自由保障是统一平衡的,不能截然划分。

3.2 提高构建全球公共卫生健康命运共同体意识是基础

从全球来看,目前新冠肺炎疫情仍在全球流行,病毒还在不断变异,疫情防控形势复杂严峻。当前,我国处于疫情防控常态化、避免疫情反弹阶段,长期加强和坚持对流行性传染病防治的宣传和教育,提高构建全球公共卫生健康命运共同体意识是基础。

各国紧密相连,人类命运与共。此次新冠疫情暴发和持续再一次证明了全球公共卫生健康是一个命运共同体,是立足当前战胜疫情、着眼未来发展的途径。构建全球卫生健康共同体,有利于防范公共危机、化解冲突矛盾,促进社会全面、协调发展;有利于降低社会、个人成本,增加社会效益、确保个人效益,是每一个国家、每一个公民的责任与义务。疫情无国界,部分在全球公共卫生危机中试图宣扬个人利益和公共利益冲突,制造仇恨、转移矛盾等标签化、政治化疫情的做法,无法遏制本国疫情蔓延,也无助于化解全球公共卫生危机,已经遭到全球摈弃。

3.3 合理配置公共卫生资源是根本

针对医学隔离中公共利益与个人利益的冲突,我国现有医学隔离法律、政策还有较大改进余地。医学隔离的普遍、有效实施,需要充足的公共卫生资源来支撑,且需要相关款项及时拨付。我国一些医院在承担医学隔离任务时,往往面临着资源不足[15],尤其是款项不能及时拨付问题,其主要原因是公共卫生资源配置不公平,即公共卫生资源主要集中在经济发达大城市及省会城市的甲类医院,县以下的农村公共卫生资源十分匮乏。一方面,政府指定承担医学隔离的医院过少,疫情突发会造成这类医院不堪重负;另一方面,若政府指定承担医学隔离的医院增多,又面临资源匮乏问题。疫情防控中的医学隔离,合理配置公共卫生资源,从根本上解决我国公共卫生资源配置不公平的问题,即是保障个人利益的生存与安全,也是维护公众安全利益。

3.4 建立公共利益和个人利益的协调机制是方法

医学隔离耗费了大量的公共成本,但其治理成本远远小于让病毒肆虐造成的各项损失;医学隔离维护了公共利益的同时,个人利益做出了暂时的让渡。如何保障个人的基本生存权及相关损失权益,可以通过以下协调机制加以补偿。

3.4.1 建立健全医学隔离执行及监督机制,保护被隔离者的个人利益

目前,我国处于疫情防控常态化阶段,集中医学隔离的对象是确诊、疑似、无症状感染者的密切接触者或境外回国人员。健全的医学隔离制度及监督机制有利于精准、有效地防控疫情。具体是需要在医学隔离组织架构、各方职责落实、场所卫生要求、隔离工作流程、个人防护要求及隔离管理等方面严格落实国家有关疫情防控的方案及标准。据有关学者2020年3月到12月对北京市169个新冠肺炎集中隔离观察点的抽样调查数据显示,只有51.5 %的医学隔离观察点各项指标完全合格,48.5%观察点在组织框架、责任落实、卫生状况、工作流程及隔离管理工作中不达标[16],主要是由于疫情防控工作任务重、风险高、后备梯队人员不足、协调机制不健全等原因造成。因此,建立协调机制,明确各部门职责,做好卫生防护细节,建立督导机制,才能确保被隔离者的个人利益,为新冠疫情的防控提供保障。

3.4.2 落实对被隔离者的误工补偿,增加对其心理卫生健康补偿

2020年初,人力资源和社会保障部就妥善处理新冠疫情期间劳动关系相关问题出台文件通知,通知明确对受到政府隔离措施而不能正常劳动的企业职工,企业应当按照规定支付职工在上述时间段的工作报酬。误工补偿工作的落实,尤其是非国有企业职工误工补偿投诉及监督机制应建立。

目前国内各地出台的有关政策中,只涉及免除被隔离者在隔离期间所产生的生活费用和医疗费用,但是没有因隔离而造成被隔离者心理健康问题的补偿。国内有关学者对新冠肺炎密切接触被隔离者的研究的调查显示,近20%的新冠肺炎密切接触者出现焦虑、失眠、抑郁等症状[17],增加对被隔离者的心理卫生健康补偿尤为重要,这种补偿不仅包括财务补偿,更为重要的是心理健康干预的援助工作,这也充分体现了国家对于公民健康权的高度重视。

3.4.3 规范新冠肺炎专项保险,把新冠肺炎感染纳入旅游保险范围

早在2009年,香港地区多家保险公司曾将甲流纳入医疗旅游险受保范围,投保者若不幸“中招”可以获得赔偿,若被强制隔离,则在此期间最多每天可获得3 000元赔偿。香港保险业界曾表示,面对来势凶猛的甲流疫情,此类医疗保险的销售在短期内呈现急速增长的势头,自2009年5月起,保单数量较甲流疫情暴发之前大幅增长近60%[18]。

目前,在缺乏数据定价基础的前提下,香港保险公司把流感纳入旅游保险范围的做法打开了一个三赢的局面:第一,增加和扩展保险公司的业务范围和盈利。第二,有效保护旅游行业的发展,有利于经济复苏和发展。第三,对于公民个人的人身安全给予了保险保障。

国内新冠肺炎爆发后,各大保险公司先后推出多类新冠专项保险。有些产品被保险公司炒作得过火,部分公司存在利用消费者的恐慌心理、推出各种新冠肺炎保险产品,侵害消费者权益的现象。目前,应加快新冠肺炎感染保险定价的数据基础,开发符合大数法则的相关保险产品,保障消费者的权益。

3.4.4 加强个人疫情防控的参与感和责任感

界定和维护公共利益需要多元化、多方面的、广泛性讨论的声音,加强个人对疫情防控的参与感和责任感,有助于天然地形成公共利益与个人利益的协调机制。防治突发流行性传染病,不应当是政府的独角戏,发挥个人、团体等在防治突发流行性传染病中的参与作用,建立奖励机制,对于主动、积极配合医学隔离的公民应当给予及时、充分的表彰等将有助于减缓和化解因医学强制隔离而引发的公共利益与个人利益之间的冲突。当然,这需要提高政府疫情防控措施和决策的透明度,全球通力合作等。

总之,技术性疫情防控措施方法内化了公共利益与个人利益、与政治之间的联系,疫情防控中医学隔离作为技术层面的治理方案,应脱离政治层面的狭隘限制。两个层面从一定意义上说是互为关系,不能简单地无视公共利益而主张个人利益,反之亦然。如何权衡两者利益的问题值得多维度的审视。