《律吕新书》的复古思想与近世雅乐理论构建*

2022-10-29吕畅

吕 畅

内容提要:《律吕新书》乐律理论的复古倾向表现在三个方面:黄钟尺制算法、十八律用法的独到之处、以《汉书·律历志》为准则。蔡元定构建以十八律为核心的乐律理论体系的目的是建立一个符合理学伦理的雅乐用乐系统,而这一体系随着理学在近世权威地位的形成与巩固,对东亚地区雅乐理论构建产生了深远的影响。

《律吕新书》是南宋理学家、乐律学家蔡元定唯一完整传世的音乐著作。与进入明代后迅速散佚的《燕乐原辨》不同,《律吕新书》自诞生之日起就备受重视。朱熹曾深度参与《律吕新书》的写作过程,并为之作序。成书后即被理学后裔视为经典,收入《朱子成书》《性理大全》等重要理学典籍,在古代东亚地区广泛流通。蔡元定所学虽然涉及经学、术数、堪舆、乐律等多个不同领域,但在学术宗旨上,均紧密围绕建设理学理论体系这一总目标而进行。从这一角度而言,《律吕新书》正是蔡氏理学观念在乐律理论上的集中体现。

朱熹认为:“其言虽多出于近世之未讲,而实无一字不本于古人已试之成法。”可见,对“古法”的追求是朱熹眼中《律吕新书》的一大特点。本文试从书中的三个方面:黄钟尺制算法;十八律用法的独到之处;以《汉书·律历志》为准则,探寻复古思想在《律吕新书》乐律理论中的具体体现,并进一步考察其历史影响。

一、黄钟尺制算法

所谓黄钟尺制,指的是黄钟律管的各种数据,包括管长、管口直径、管口半径、管口面积、管内容积等。黄钟尺制不仅决定黄钟音高标准,还是近代西方度量衡体系传入前我国确定度量权衡的依据,影响到历朝历代社会生活的各个方面。《尚书·虞书·舜典》云:“协时月正日,同律度量衡。”《国语·周语下》亦云:“是故先王之制钟也,大不出钧,重不过石。律度量衡于是乎生,小大器用于是乎出,故圣人慎之。”是之谓也。

最早对律和度、量、衡的关系进行具体阐释的是《汉书·律历志》:

度者,分、寸、尺、丈、引也,所以度长短也,本起于黄钟之长。……量者,龠、合、升、斗、斛也,所以量多少也,本起于黄钟之龠。……权衡者,衡,平也;权,重也,……本起于黄钟之重。

《律吕新书》中所采用的黄钟律管基本数据正是《汉书·律历志》中所载的“汉斛铭文”:“以《汉志》‘斛铭文’定。长九寸,空围九分,积八百一十分。”该铭文来源为西汉末年刘歆应王莽征召所呈条奏:“至元始中,王莽秉政,欲耀名誉。征天下通知钟律者百余人,使羲和刘歆等,典领条奏,言之最详,故删其伪辞,取正义,著于篇。”

黄钟律管长度在汉代以前并无定说,如《吕氏春秋·仲夏·古乐》即作“三寸九分”。自《淮南子》始有九寸之说,而后《史记·律书》从之。《汉书·律历志》中黄钟九寸被多次强调,如“黄钟为天统,律长九寸”,“五声之本,生于黄钟之律。九寸为宫,或损或益,以定商、角、徵、羽”。据马承源、潘建明《新莽无射律管对黄钟十二律研究的启示》,黄钟管长九寸可在汉代考古文物中得到实证。

“空围九分”的含义有两种可能:管口周长或管口面积。《律吕新书》采用的是管口面积为九方分。不过,今本《汉书·律历志》中并无“空围九分”之说,只在三国时孟康所作注中谈到了“围九分”:“黄钟律长九寸,围九分,以围乘长,得积八十一寸也。”当然也不可排除蔡元定所据《汉书·律历志》版本存有此句的可能。总之,以管口周长乘管长并不等于管内容积,只有管口面积乘管长才为管积。因此,孟康说的“围九分”,是指管口面积为九平方分。正如孙机先生在《汉代黄钟律管与量制的关系》中所说:“孟康之所谓围,实际上是幂。”

考察史料,“空围九分”之说初见于郑玄《礼记·月令注》。其后,《隋书·音乐志》谈及相传为蔡邕所作铜籥有“空围九分”的铭文:“有铜籥一,……其铭曰:籥,黄钟之宫,长九寸,空围九分……祖孝孙云:相承传是蔡邕铜籥。”综上三则文献,显然均将“围”视作管口面积,所以实际含义相同。其实,只要确定了黄钟管长与管内容积,管口面积即可得出,而管口面积求得后即可算出管口周长,所以原始数据中有无管口面积并不重要。

“积八百一十分”指黄钟律管容积为八百一十立方分。《汉书·律历志》云:

以天地五位之合终于十者乘之,为八百一十分,应历一统千五百三十九岁之章数,黄钟之实也。繇此之义,起十二律之周径。……律容一龠,积八十一寸,则一日之分也。

黄钟律管尺制不仅有管口面积、管长和管内容积三个数据,还有管口直径及管口周长。蔡元定的目的是依据刘歆“汉斛铭文”的三个数据,求出其余数据,此即黄钟尺制算法问题的由来。然而,《律吕新书》有两处较为值得注意的地方。

其一,是使用“汉斛铭文”的依据。如上文所述,依“汉斛铭文”所定数据并未在《汉书·律历志》中集中明确提出和专门阐释,并且来自王莽代汉的不良政治背景。后世朱载堉在《律吕精义》中曾反对道:“夫《汉志》本于刘歆之杜撰,汉斛出于王莽所伪造,奚足为百世师哉!”对于黄钟律高问题,在北宋时期曾经屡次在朝野间展开大规模讨论,有所谓“有宋之乐,自建隆讫崇宁,凡六改作”之说。蔡元定选择“汉斛铭文”的目的和依据是什么呢?

在《律吕新书》下卷“律吕证辨”中曾对“汉斛铭文”有如下评价:“此尺(笔者按:指西晋汲塚所出周尺)出于汲塚之律,与刘歆之斛最为近古。盖汉去古未远,古之律度量权衡犹在也。故班氏所志无诸家异同之论。王莽之制作虽不足据,然律度量衡当不敢变于古也。”“十二律围径,自先汉以前,传记并无明文。惟《班志》云:黄钟八百一十分。由此之义,起十二律之周径。”蔡元定指出《汉书·律历志》是最早明确说明十二律管围径数据的文献,所以即便为王莽时新制,仍应将其定为黄钟尺制标准。可见,“汉斛铭文”的权威性来自“古”。

其二,是蔡元定的黄钟尺制算法。《律吕新书》上卷“黄钟第一”云:

置八百一十分,分作九重,每重得九分。圆田术,三分益一得一十二,开方法除之得三分四厘六毫强,为实径之数,不尽二毫八丝四忽。今求圆积之数,以径三分四厘六毫自相乘,得十一分九厘七毫一丝六忽。加以开方不尽之数二毫八丝四忽,得一十二分。以管长九十分乘之,得一千八十分为方积之数。四分取三为圆积,得八百一十分。

“圆田术”是古人对于圆形田地面积的计算方法,发端于《九章算术·方田》:

今有圆田,周三十步,径十步。问:为田几何? 答曰:七十五步。……术曰:半周半径相乘得积步。

蔡元定没有使用圆田术这一最初公式,《律吕新书》中亦未言明其算法的由来。既然明确提出“不尽”的数据,说明他对这种算法存在的问题洞若观火。南宋时期,距离祖冲之圆周率算法的发明已有六百余年,蔡元定难道不知?

其目的仍然是求“古”。《律吕新书》“造律第一”云:

律吕散亡,其器不可复见。然古人之作之意,则犹可考也。太史公曰:“细若气,微若声,圣人因神而存之,虽妙必效。”言黄钟始于声气之元也。班固所谓“黄帝使伶伦取竹,断两节间吹之,以为黄钟之宫”。……以声之清浊,气之先后求黄钟者,是古人制作之意也……黄钟始于声气之元……今欲求声气之中,而莫适为准,则莫若且多截竹以拟黄钟之管……后世不知出此,而唯尺之求。

参照“伶伦作律”,蔡元定认为黄钟律高本不应当由具体古代器物尺寸计算而来,而应通过截竹吹管求得符合“中声”标准的黄钟律高。此后,再依照其尺寸制定度量衡,即可符合“古人制作之意”。但是,截竹确定黄钟音高后,仅仅依据“汉斛铭文”所设定的黄钟律管长、容积两则数据,如前所述,实则已经足以决定度量衡的标准。因此,黄钟尺制算法实则仅仅具有形式上的意义。

在“黄钟之实第二”一节,蔡元定曾经将三分损益与天地全数并列提出:“以十为法者,天地之全数也;以九为法者,因三分损益而立也……体者,所以定中声;用者,所以生十一律也。”这样就可以解释蔡元定算法中为何要多此一举增加“三分益一得一十二”和“以方积求圆积”两个步骤。因为这种以三分损益为基础,以方、圆换算为路径的黄钟尺制算法,既符合《律吕新书》恪守的“三分损益”古法,又合乎古人天圆地方的理念,也是一种对于“古”的追求。

二、十八律用法的独特之处

过去学术界对于蔡元定十八律的研究,多集中于其数理结构,未曾注意到蔡元定在十八律应用方法上的独特设计。

(一)“半无”与“不用”

《律吕新书》“十二律之实”和“变律”两节中,蔡元定对十八律中所使用的正律、变律,及其清声的数值进行了系统梳理。除了正常的数据表达之外,部分数据之后使用了两个特殊的用语——“半无”“不用”。其中“半无”一词只用于黄钟正律条之后:“子,黄钟,十七万七千一百四十七,全九寸,半无。”而“不用”在两节中,共出现七次。其中“十二律之实”三次,“变律”四次。下面各举一例。如“十二律之实第四”:“卯,南吕,十万四千九百七十六,全五寸三分,半二寸六分不用。”再如“变律第五”:“太簇,十五万五千三百四十四,小分四百三十二,全七寸八分二毫四丝四忽七初不用,半三寸九分四厘五毫六丝六忽八初。”

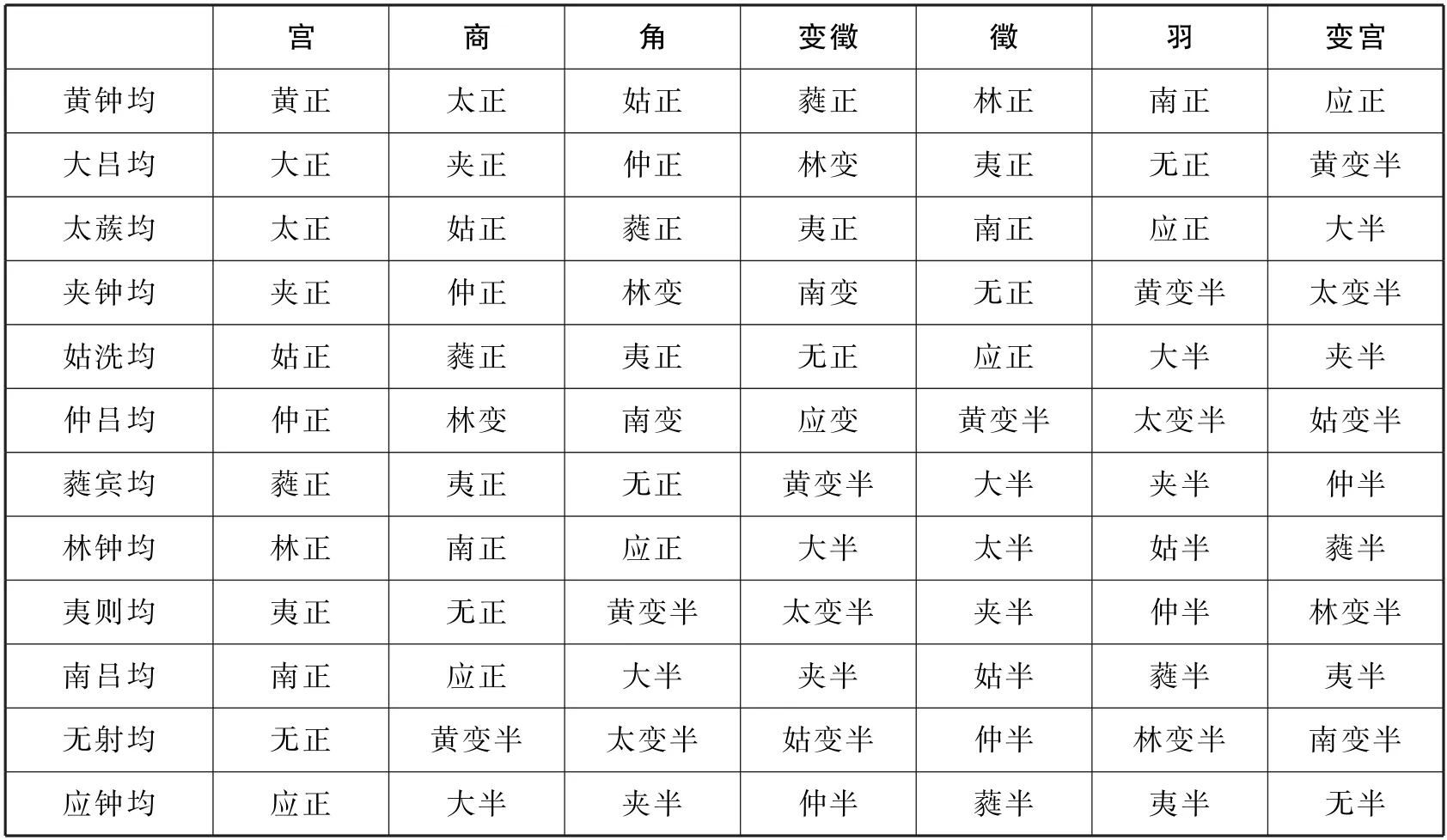

结合《律吕新书》上卷第九节“六十调”,不难发现所有带有“不用”的律数,都是蔡元定在十八律设计中所放弃掉的。十八律的设计目的就是实现十二律高上所形成的七声音阶结构一致,即七声古音阶中的半音均为90音分,全音均为204 音分。因此,除十二正律旋相为宫必须全部用到以外,还要对变律、变律清声、正律清声有所选择才能实现。如表1所示。

表1

以上文所举两律为例。南吕正律的清声在十八律中不用,故而在其数据后标有“不用”二字。而太簇变律亦“不用”。在《律吕新书》上卷第四节“十二律之实”所展现的十八律体系中,除黄钟以外,其余十一正律律长之后都有半律律长相随,如若不被十八律体系所采纳,则其后标有“不用”。然而,标于黄钟正律之后,却有“半无”二字。

《律吕新书》提出:“自黄钟至仲吕,相生之道至是穷矣。遂复变而上生黄钟之宫,再生之黄钟不及九寸,只是八寸有余。然黄钟君象也,非诸宫之所能役。故虚其正而不复用。所用只再生之变者。”这再次证明,蔡元定十八律不仅仅在设计初衷上就没有将黄钟还原视为目标,而且认为黄钟本不应当还原。十二律旋相为宫,虽然有变律使用,但是“变律非正律,故不为宫也”。这样就不难理解《律吕新书》对京房、何承天、刘焯的批评了。因为京房试图还原黄钟,而何承天与刘焯在除黄钟宫外的其他十一宫中使用了黄钟正律清声。

但是这种规则本身亦存在不少问题。由于黄钟正律“半无”,所以没有正律清声,仅有变律清声。又因为“变律不可为宫”,因此黄钟变律虽有清声,却不可为宫。当十八律体系超出一个八度使用时,黄钟正律“半无”,高八度的黄钟宫就无从建立,十八律的应用音域限定在自黄钟至无射清声不到两个八度的音域之内。

(二)“黄钟管最长”

上文在谈及黄钟律管时,除了强调黄钟正律仅能作为宫音用于黄钟均外,还有对黄钟变律使用的限定:“所用只再生之变者。就再生之变,又缺其半。所谓缺其半者盖若大吕为宫,黄钟为变宫时,黄钟管最长。”“所用只再生之变者”,意为黄钟变律在大吕均为变宫,夹钟均为羽、仲吕均为徵、蕤宾均为变徵、夷则均为角、无射均为商。然而,“又缺其半”意味着黄钟变律清声也是不可以使用的。大吕为宫时,作为变宫的黄钟管若要在全均中最长,即音高最低,必须以黄钟变宫为最低音,经大吕宫、夹钟角、林钟变徵、夷则徵,到达无射羽的音列。

这一针对黄钟律专设的规定,分别应用于大吕宫(黄钟为变宫)、夹钟宫(黄钟为羽)、中吕宫(黄钟为变徵)、林钟宫(黄钟为徵)、夷则宫(黄钟为角)、无射宫(黄钟为商),但却并不合理。如在大吕宫,所有从羽到变宫的大二度级进,变成了小七度下行大跳,很不自然。

(三)“用时只使七个”

只有使用黄钟正律清声,应钟与清黄钟间才能形成90音分的半音关系。但是如上文所说黄钟正律“半无”,十八律体系中没有黄钟正律清声。那么,超出八度而不用正律清声,十八律中七声音阶所追求的全音204音分、半音90音分的统一结构必然遭到破坏。所以,书中接着说道:“律吕有十二个,用时只使七个。若更插一声便拗了。”纵观中国古代乐律学史,明确不用黄钟正律清声的只有《律吕新书》,而强调每个宫调只使用一个八度之内七声的乐律理论也仅有十八律一种。

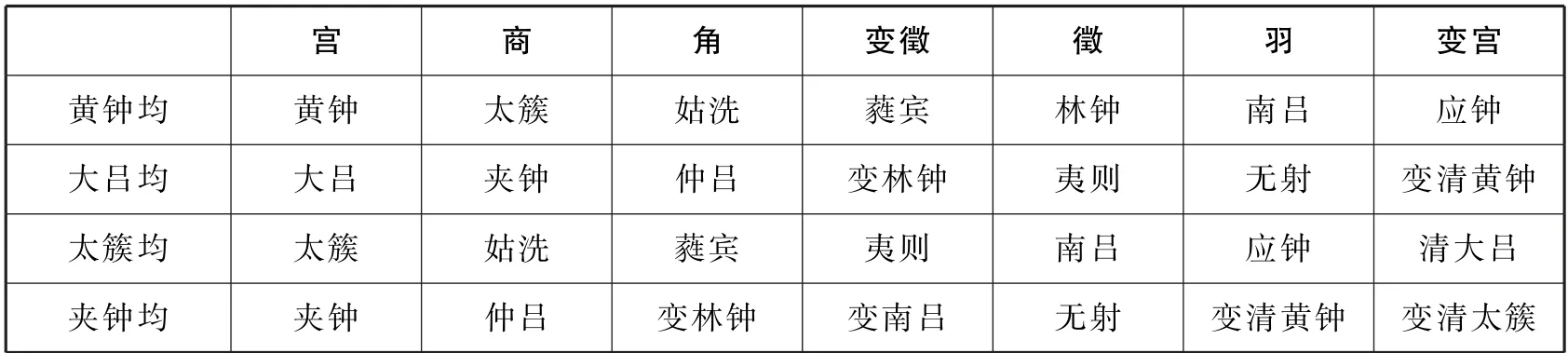

综上所述,十八律的使用有以下规定:1.限定于一个八度之内;2.超出十二律四清声的音要低八度使用;3.同时凡使用黄钟律,不论正、变,均需作为最低音;4.每宫仅用七声。具体用法如下表所示(见表2),加黑字体为使用了低于宫音的音级。

表2

在下卷“和声第五”中蔡元定指出十八律的“律吕旋宫用声之纲领”。

《汉前志》曰:“黄钟为宫……不复与他律为役者,同心一统之义也……此黄钟至尊,无与并也。”

按:黄钟为十二律之首,他律无大于黄钟,故其正声不为他律役。其半声当为四寸五分。而前乃云无者,以十七万七千一百四十七之数,不可分。又三分损益,上下相生之所不及,故亦无所用也。至于大吕之变宫,夹钟之羽、仲吕之徵、蕤宾之变徵,夷则之角,无射之商,自用变律半声,非复黄钟矣。此其所以最尊,而为君之象。然亦非人之所能为,乃数之自然。他律虽欲役之,而不可得也。此一节最为律吕旋宫用声之纲领。

可见,蔡元定为十八律设计种种规则的目的并不在于追求艺术,而是理学伦理,是为了维护黄钟的至尊地位而强加于音乐上的枷锁。杨荫浏先生在《中国古代音乐史稿》中曾对蔡元定十八律有如下评价:“蔡元定的十八律是在理论上合理地解决了三分损益律的转调问题,从而使三分损益律的理论达到了更加完善的地步,因之有着一定的科学价值,与京房、钱乐之等利用了乐律问题,提倡神秘主义,有着天渊之别。”如果将十八律的设计目的,看作实现十二律高上形成的七声音阶结构一致,那么这一判断是中肯的。但若结合《律吕新书》中为十八律所设置的带有种种限制的使用方法来看,十八律的应用效果是要大打折扣的。

笔者在《蔡元定“起调毕曲”理论新解》中曾论证《律吕新书》的研究对象是雅乐。朱蔡理学虽然受到“庆元党禁”打击而短暂消沉,但进入理宗朝后迅速崛起,并在其后六百余年间居于正统地位,由此导致上述教条曾真实地使用于宋以后的宫廷雅乐。韩国学者南相淑在《〈律吕新书〉的六十调与六变律研究》中曾对应用十八律的古代乐谱进行考证:

宋代的《通祀辑略》,收录在元代法典的《至正条格》与《圣朝通制》的雅乐都只使用七声。即没有使用清宫以上的音。世宗朝整备的雅乐也都只使用了七声。虽然借用了《仪礼经传通解》与《大成乐谱》的音乐,但清宫与清商的音都降了八度。根据世宗朝雅乐使用的二十八声与蔡元定六十调使用的音一致的事实,可知收录在《律吕新书》的六十调是只使用七声不使用清宫的音乐理论。此事实以《律吕新书》的六十调图中使用的十二律与变律的说明中明示的“不用”的音可以证明。

《通祀辑略》的作者洪天锡为南宋理宗宝庆二年(1226)进士,生活于朱蔡理学最为繁盛发达之时,书中记载的时间截止于南宋度宗咸淳三年(1267),恰为洪氏去世之年。这时距离1198年蔡元定去世仅69年。《世宗实录》虽然编订于15世纪,但如果注意到《律吕新书》是随《性理大全》(1415年成书)在朝鲜世宗元年(1419)传入朝鲜半岛这一史实,也就不难理解其滞后的原因了。

三、以《汉书·律历志》为准则

《律吕新书》下卷“和声第五”对京房、何承天、刘焯、杜佑四人律论依次评价。

夫仲吕上生不成黄钟,京房之见则是矣。至于转生执始八律,则是不知变律之数,止于六者,出于自然不可复加。虽强加之,而亦无所用也。况律学微妙,其生数立法,正在毫厘秒忽之间,今乃以不尽之算,不容损益。遂或弃之,或增之,则其畸赢赘亏之积,亦不得为此律矣。又依行在辰上生色育,编于黄钟之次,乃是隔九。其黄钟、林钟、太簇、南吕、姑洗每律统五律。蕤宾、应钟每律统四律。大吕、夹钟、仲吕、夷则、无射每律统三律。三五不周,多寡不例。其与反生黄钟,相去五十、百步之间耳……何承天、刘焯讥房之病,盖得其一二。然承天与焯皆欲增林钟已下十一律之分,使至仲吕反生黄钟,还得十七万七千一百四十七之数。如此则是惟黄钟一律成律,他十一律一不应三分损益之数。其失又甚于房矣。

这种“辨章学术,考镜源流”的治学方法在古代乐律学著作中极为普遍。但是蔡元定对于前人律论的评价不仅更为具体而尖锐,所着眼之处也不同寻常。

(一)评京房

蔡元定肯定了京房对仲吕不能返生黄钟起始律的发现,“夫仲吕上生不成黄钟,京房之见则是矣”。但对六十律则有如下批评。

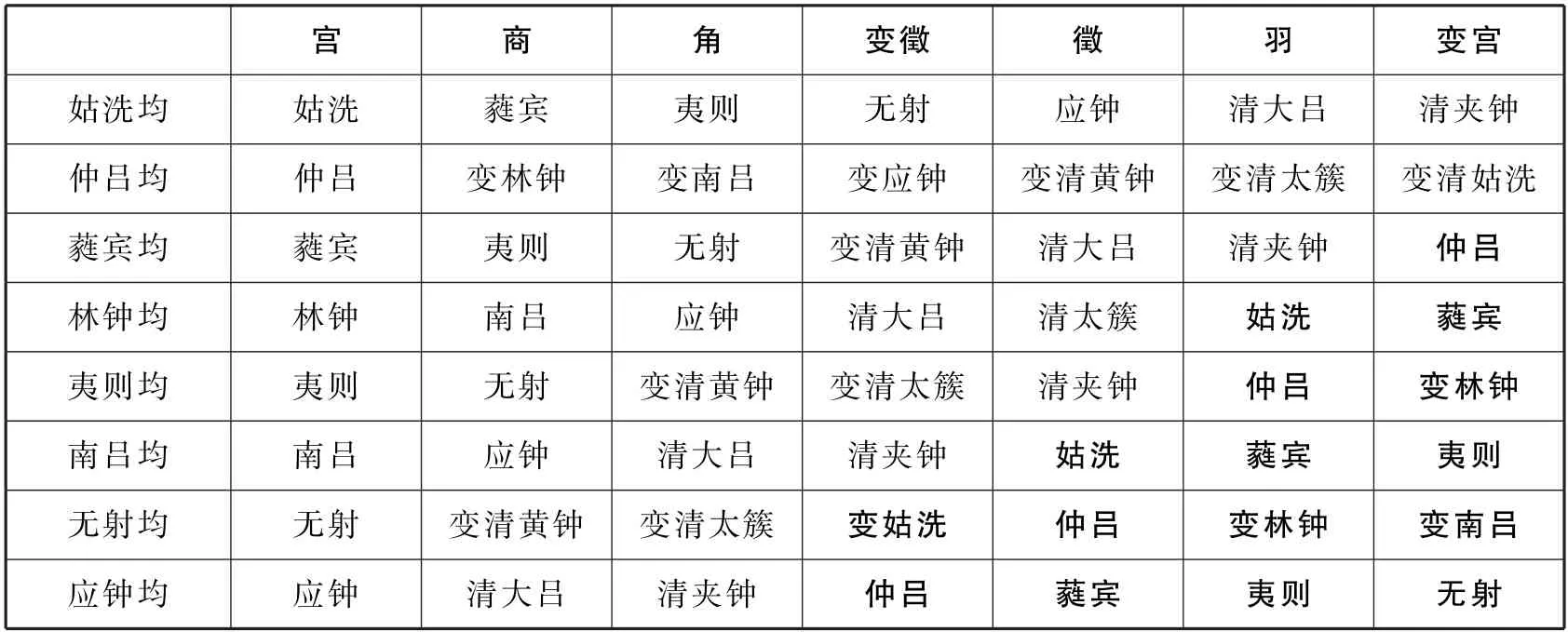

第一,蔡元定认为京房六十律的设计目标,即黄钟还原,并未实现。“一日”(3.615音分)的误差不容忽略,色育并未真正回归黄钟。

第二,蔡元定认为六十律违背数理逻辑,因此“三五不周,多寡不例”。首先,色育一律本应处于应钟律位,京房将其置于黄钟律位,形成“隔九相生”,而其他各律都是“隔八相生”。其次,各均所含律数不等。黄钟、执始、丙盛、分动四均十二律完备,质末均十一律,而色育均仅七律。再次,各律位上所统律的数量参差不齐。即蔡元定所说:“又依行在辰上生色育,编于黄钟之次,乃是隔九。其黄钟、林钟、太簇、南吕、姑洗每律统五律。蕤宾、应钟每律统四律。大吕、夹钟、仲吕、夷则、无射每律统三律。”今人陈应时、谷杰、伍三土等对京房六十律的这一问题亦有类似阐述。如表3所示。

表3

(二)评何承天、刘焯

蔡元定对何承天、刘焯的批评,集中于两人生律理论为了求得“黄钟还原”,调整了三分损益十二律除黄钟之外的十一律,使得除黄钟一律外,“他十一律一不应三分损益之数”,生律逻辑产生混乱,“其失又甚于房矣”。

然而,为什么黄钟不可还原? 蔡元定的依据仍来自《汉书·律历志》:“黄钟为宫,则太簇、姑洗、林钟、南吕,皆以正声应,无有忽微。不复与他律为役者,同心一统之义也。非黄钟,而他律虽当其月自宫者,则其和应之律,有空积忽微,不得其正。此黄钟至尊,无与并也。”黄钟至尊不可为他律所役,即不可由他律返生,因此蔡元定认为试图使黄钟回归本位的努力不仅是不必要的,而且是错误的。

(三)评杜佑

《律吕新书》对杜佑《通典》律论的评价则从另一个角度反映出蔡元定对于《汉书·律历志》的笃定与执着。

《律吕新书》“和声第五”云:“黄钟为十二律之首,他律无大于黄钟,故其正声不为他律役……此其所以最尊,而为君之象。然亦非人之所能为,乃数之自然。他律虽欲役之,而不可得也。此一节最为律吕旋宫用声之纲领。古人言之已详,唯杜佑《通典》再生黄钟之法为得之,而他人皆不及也。”并认为《通典》“最得《汉志》所谓黄钟不复为他律役之意,与《律书》五声大小次第之法。”

在蔡元定的观念中,《汉书·律历志》所记载的古代乐律伦理不容置疑。因此,《律吕新书》对京房、何承天、刘焯等创新型律学家极尽贬低,而对无所创见的杜佑不吝赞赏也就不足为奇了。这是复古思想在《律吕新书》中的又一处体现。由此亦可知不少学者将蔡元定十八律视作京房六十律前十八律,显然是一种误解。拙文《蔡元定十八律四题》曾对此有详细阐述,此处不再赘述。

“以《汉书·律历志》为准则”是隐藏在《律吕新书》乐律理论背后的宗旨。不同于《史记·律书》对乐律理论偏向于资料性质的归纳,《汉书·律历志》是最早试图构建雅乐理论体系的史籍。将自己的理论追溯到这个体系,合乎《律吕新书》本于古法的追求。

同时,应当注意在蔡元定眼中《汉书》的意义还不仅在于“古”,而且在于其浓郁的封建正统思想。例如,“黄帝令伶伦作律”实最早见于《吕氏春秋·仲夏·古乐》,但《律吕新书》不引《吕氏春秋》,而采用《汉书》。要之,《汉书·律历志》不仅为《律吕新书》提供了具体乐律学数据,更重要的是儒家神学支撑。因为继承这一儒家神学体系正是理学的重要目标之一。雅乐的政治属性决定了其理论构建必然以维护皇权为目标。因此,“以《汉书·律历志》为准则”亦是《律吕新书》乐律理论在后世雅乐理论构建中获得重视的要素。

四、《律吕新书》乐律理论与近世雅乐理论构建

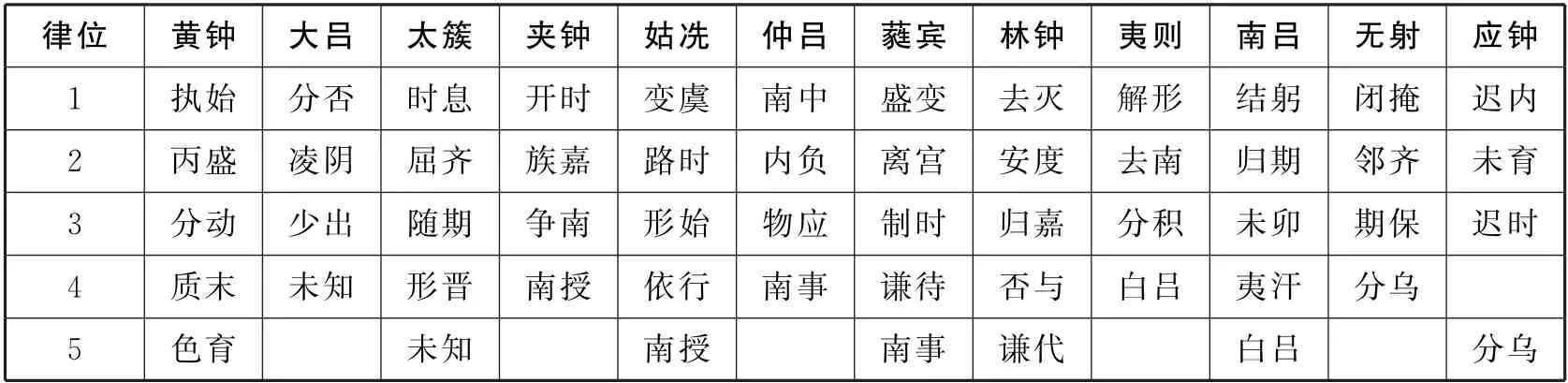

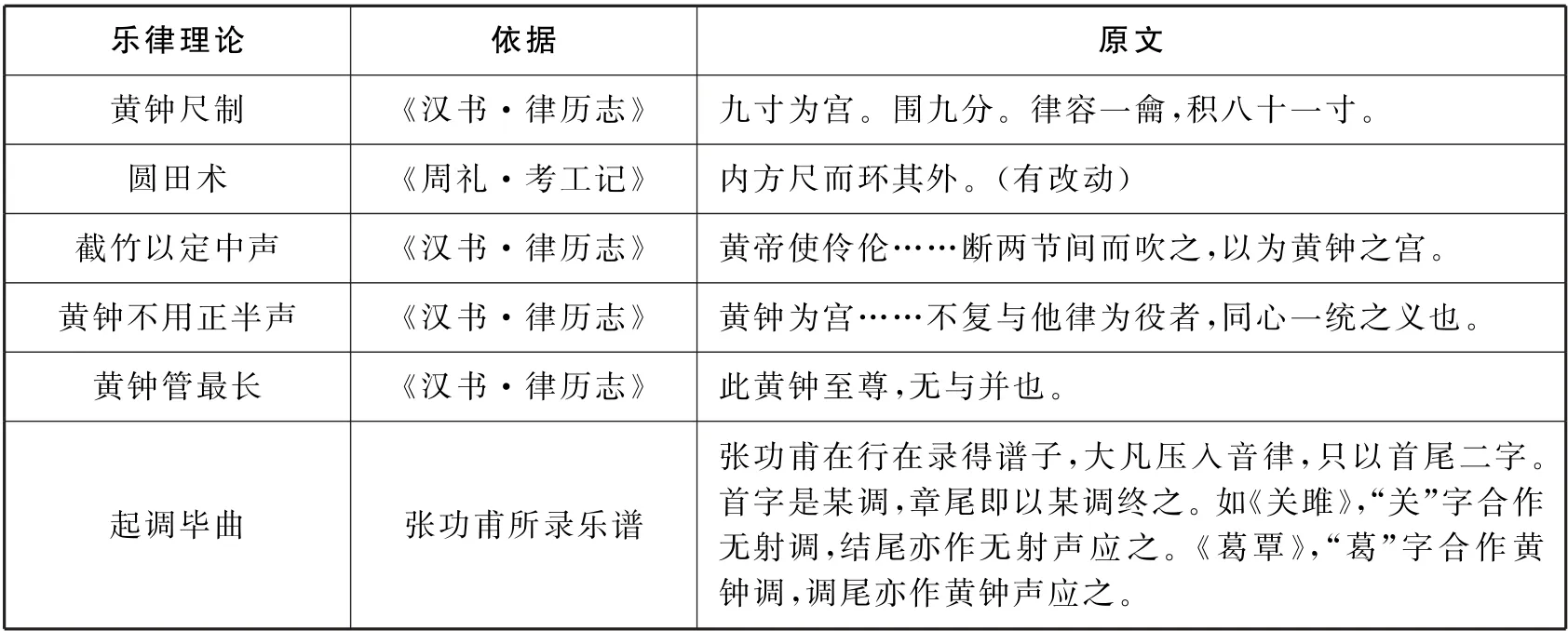

从上文对《律吕新书》乐律理论的几处分析可以发现,其理论出发点不在于艺术,而在于“复古”。《宋史·乐志》对蔡元定的另一部乐律学著作《燕乐》有如下评价:“蔡元定尝为《燕乐》一书,证俗失以存古义。”可见,不仅是《律吕新书》,这种复古思想实际上笼罩着蔡元定的整个乐律学体系。宋代复杂而特殊的历史背景与社会环境,使士大夫论乐的崇古倾向甚于前代,至南宋则更甚。不过,这种复古并不是追求回到某一个时期或时代,而是要创建一个“有所本”的新系统。《律吕新书》乐律理论体系构建依据如表4所示。

表4

但是不承想这些言之凿凿的“古义”竟然真的被理学的继承者们“信受奉行”。朱熹“序”中所云“予谓国家行且平定中原,以开中天之运,必将审音协律,以协神人。当是之时,受昭典颁之臣,能得此书而奏之,则东京郊庙之乐,将不待公孙述之瞽师而后备;而参摹四分之书,亦无待后世之子云而后之好之矣”,竟成事实。到了元末《宋史》编纂之时,《律吕新书》的理论已经具有相当的权威性。《宋史·律历志》将《律吕新书》置于宋代律学著作之首进行介绍,摘录朱熹序言中的褒扬词句,并著录其全部目录。《宋史·乐志》再次肯定其价值后,全文抄录了《律吕新书》九个章节。

即便博学精深如朱载堉亦不能免俗。《律吕精义》称,“先儒惟朱熹最知乐,其次则蔡元定,所论皆有理”,并作“起调毕曲新说”以呼应蔡元定“起调毕曲”理论。“起调毕曲”理论规定乐曲必须自宫音开始,结束处也必须使用同一个宫音。“黄钟宫至夹钟羽,并用黄钟起调,黄钟毕曲;大吕宫至姑洗羽并用大吕起调,大吕毕曲;……应钟宫至太蔟羽,并用应钟起调,应钟毕曲”。这是《律吕新书》对于雅乐的另一种僵硬的规定。但是,朱载堉在《律吕精义》中留下的大量自作雅乐谱,乃至南宋以后全部存见雅乐谱,均符合蔡元定“起调毕曲”理论。这充分显示了《律吕新书》所构建的雅乐理论体系对后世产生的巨大影响。

明清两代《律吕新书》的研究热度一直不减。仅《四库全书总目·经部·乐类》所收专门以《律吕新书》为笺注对象的明清著述便有明许真《〈律吕新书〉分注图纂十三卷》、李文察《〈律吕新书〉补注》、邓文宪《律吕解注》,清吕夏音《〈律吕新书〉衍义》、周模《律吕新书注》、罗登选《〈律吕新书〉笺义》、都四德《黄钟通韵》、应撝谦《古乐书》、江永《律吕新论》九种之多,居“经部·乐类”之首。同时,朝鲜半岛与日本也出现像成俔《乐学轨范》(1493 年刊)、中村惕斋《修正律吕新书》(1697年刊)等以《律吕新书》为主要理论依据,并产生过较大影响的重要成果。如《乐学轨范》简称《律吕新书》为《律书》,称陈旸《乐书》为《乐书》,各卷无不援引。其卷一“六十调”一节即对《律吕新书》上卷“六十调第九”的注解。而“变律”一节则完全继承了十八律理论。

因此,从“以复古为名号,重建雅乐理论体系”的角度出发考察宋代乐律学的种种新说,不但可以打开对这一时期乐律理论进行系统性研究的新局面,也可为宋以后的宫廷雅乐研究提供理论支撑。如游彪先生所说:“为了重振唐末五代以来被严重破坏的纲常伦理,统治阶层进行了大量的工作,力求创造一种新学说,使之更加富于思辨色彩,形成完整的理论体系,以稳固新的统治秩序,这实际上是宋学产生、发展的动因之一。强烈的经世取向促使儒学向通经致用转变,成为宋学的重要特色,也是其得以保持强大生命力的重要原因。”“宋明理学发展至朱熹,才确立了独特的学术规模与体系,奠定了其确然不拔的基础,影响了尔后六七百年学术思想的走向。”《律吕新书》乐律理论的复古思想,及其对于近世雅乐理论构建所产生的深远影响值得重视。

①沈冬《蔡元定十八律新探(上)》一文曾详细论述朱熹在《律吕新书》写作过程中起到的作用,认为“由架构纲领的商酌审订,数据理论的实验检讨,思想概念的雷同承袭三个层次,都可以看出朱子深入参与《律吕新书》撰作的情形。”(载《音乐艺术》,2003年第1期,第73-79页)

②《律吕新书》在东亚地区的流通主要以明清两代的中国、朝鲜半岛、日本为中心。在中国先后被收入元《朱子成书》、明《性理大全》等重要理学丛书,出现过明李文察《〈律吕新书〉补注》、许真《〈律吕新书〉分注图算十三卷》、邓文宪《律吕解注二卷》,清吕夏音《〈律吕新书〉衍义》、周模《律吕新书》、罗登选《〈律吕新书〉笺义二卷》等笺注本。朝鲜出现了以《律吕新书》为主要理论依据的《乐学轨范》(1493 年)。日本方面则有中村惕斋《修正〈律吕新书〉》(1697)等影响较大的校勘本。

③吕畅:《〈律吕新书〉校点》,中央编译出版社,2017,第3页。

④[清]阮元:《十三经注疏》,中华书局,1980,第127页。

⑤薛安勤、王连生注译:《国语译注》,吉林文史出版社,1991,第130页。

⑥[汉]班固:《汉书》,中华书局,1977,第961页。

⑦同③,第5页。

⑧同⑥,第955页。

⑨“其长三寸九分而吹之,以为黄钟之宫。”见陈奇猷:《吕氏春秋校释》,学林出版社,1984,第284页。

⑩“以三参物,三三如九,故黄钟之律,九寸而宫音调。”见陈广忠:《淮南子译注》,吉林文史出版社,1990,第140页。

⑪“生黄钟术曰:……凡得九寸,命曰黄钟之宫。”见[汉]司马迁:《史记》,中华书局,2014,第1492页。

⑫同⑥,第961页。

⑬同⑥,第958页。

⑭马承源、潘建明:《新莽无射律管对黄钟十二律研究的启示》,载《上海博物馆辑刊》,1981 年刊,第1-9页。

⑮同⑥,第977页。

⑯孙机:《汉代黄钟律管与量制的关系》,载《考古》,1991年第5期,第464页。

⑰“凡律,空围九分。”见同④,第1354页。

⑱[唐]魏征:《隋书》,中华书局,1974,第406页。

⑲同⑥,第963页。

⑳[明]朱载堉著,冯文慈点校:《律吕精义》,人民音乐出版社,1986,第832 页。

㉑[元]脱脱:《宋史》,中华书局,1974,第2937页。

㉒同③,第66页。

㉓同③,第40页。

㉔同③,第5页。

㉕同④,第917页。

㉖郭书春译注:《〈九章算术〉译注》,上海古籍出版社,2009,第39页。

㉗同③,第33页。

㉘用截竹吹管的方法确定黄钟音高标准是蔡元定学说中颇有创见之处。《律吕新书》所夹彭鲁斋注解认为:“蔡氏多截管候气之说,实得造律本原,其说有前人所未发者。”(同注③,第8页。)沈冬在《蔡元定十八律新探》指出:“‘累黍’既不可行,季通因而另辟蹊径,主张‘以声定律’之法,所谓‘中声’诉诸听力与经验,虽然也缺乏客观的尺度,但却与乐工审音辨律的表演传统冥然暗合,朱子称之‘尤所谓卓然者’,可见师弟二人在这个根本关键处是心有戚戚的。”(载《音乐艺术》,2003年第1期,第76页)

㉙同③,第11页。

㉚同③,第14页。

㉛同③,第16页。

㉜同③,第17页。

㉝《律吕新书》“变律第五”云:“变律非正律,故不为宫也。”(见同③,第17页。)

㉞同③,第17页。

㉟同③,第26页。

㊱同③,第48页。

㊲杨荫浏:《中国古代音乐史稿》,人民音乐出版社,1981,第442页。

㊳吕畅:《蔡元定“起调毕曲”理论新解》,载《音乐探索》,2013年第3期,第45-50页。

㊴南相淑:《〈律吕新书〉的六十调与六变律研究》载,《文化艺术研究》,2008年第1期,第120页。

㊵见《宋史·卷四百二十四·洪天锡传》。(同㉑,第12655页。)

㊶参见明抄本《通祀辑略》,现藏国家图书馆。

㊷郑润姬:《世宗朝〈律吕新书〉的收容问题考查》,韩国岭南大学1998届博士论文,第10-12页。

㊸同③,第51页。

㊹参见陈应时:《“京房六十律”中的三种音差》,载《中国音乐》,2007年第1期,第35—37页列表。谷杰:《京房六十律的蕤宾之“重上”、色育之“违例”——〈五经算术〉中的京房六十律》,载《天籁》,2009 年第4 期,第46—47 页表格。伍 三土:“生律到第四轮半之第54律色育时,与第一轮之十二律比较,逐轮累积的23.46 音差超越了一律的范围,故‘色育’以后诸律皆有‘越位’现象。”(载《中国音乐学》,2016年第4 期,第29页。)

㊺同⑥,第963页。

㊻同③,第48页。

㊼同③,第53页。

㊽吕畅:《蔡元定十八律四题》,载《音乐艺术》,2014年第4期,第169页。

㊾黄帝令伶伦作律,最早见于《吕氏春秋·古乐》,参见陈奇猷:《吕氏春秋校释》,学林出版社,1984,第284页。《律吕新书》所引为《汉书·律历志》,见《律吕新书》下卷“造律第一”(同③,第32页)。

㊿同㉑,第3346页。

(51)同③,第48页。

(52)同㉑,第1912页。

(53)同㉑,第3056-3064页。

(54)同⑳,第946页。

(55)同③,第25页。

(56)同㊳,第45-50页。

(57)[清]永瑢等撰:《四库全书总目》,中华书局,1965,第327、329、332-333、335-337页。

(58)关于《律吕新书》在明清时期朝鲜与日本所产生的注释书的情况,可参考[日]山寺三知《〈律吕新书〉校点札记(之一)——选择底本,兼论版本系统》,载《文化艺术研究》,2009年第6期,第85页,注释③④。

(59)游彪:《宋史十五讲》,凤凰出版社,2011,第171、183页。