岩屑床清除工具携岩效率仿真分析

2022-10-25陈森强王新东谢正森朱玉锋

陈森强,王新东,苏 涛,谢正森,武 智,朱玉锋, 李 浪

(中国石油西部钻探工程有限公司 工程技术研究院,新疆 克拉玛依 834000)

在水平井钻井过程中,容易形成岩屑床。特别是在停泵期间,钻井液停止循环,加速了岩屑在井眼低边沉积,增加了摩阻,甚至导致卡钻事故。为了清除岩屑床,钻井现场普遍采用4种方法清洁井眼,即,提高钻井液返速、改善钻井液流变性能、短程起下钻具和使用带有普通切削装置的井眼清洁工具。提高钻井液返速的主要方式是提高钻井液的排量。但是,随着钻井液排量的增加,会导致松软地层垮塌或掉块,增加井下作业风险。改善钻井液流变性能,前提是调整钻井液的配方,或者研发新的配方,这种方法对改善钻井液携岩和悬浮能力是有限的。另外,通过定期、定时、定井段的短程起下钻具、倒划眼等措施清除岩屑床,虽然有一定的效果,但影响正常的作业周期,增加了钻井成本。使用带有普通切削装置的井眼清洁工具,利用边钻、边旋转的办法,能够有效地搅动岩屑床,改变流场,但破坏岩屑床和携岩效果不明显。

非线性螺旋型岩屑床清除工具的外筒设计有非线性螺旋携岩槽,槽道设计的正负角,巧妙地通过压力梯度形成涡流,将岩屑吸入槽道并向上推举,可将井底岩屑有效地传输到井口,大幅提高岩屑返排量,高效清除岩屑床,明显减少钻头的托压现象。通过对该工具进行动力学仿真分析,计算出工具的携岩运移分布和岩屑的滞留量等。通过对岩屑床清除工具的携岩效率进行量化分析,并与其它岩屑床清除工具进行效果对比,证明非线性螺旋型岩屑床清除工具具有显著的携岩效果,大幅降低井下复杂,并提高钻井效率。

1 非线性螺旋型岩屑床清除工具简介

1.1 结构

以ø127 mm非线性螺旋型岩屑床清除工具为例,如图1所示,单根岩屑床清除工具由本体、上接头、非线性螺旋槽、下接头组成,整个工具不存在活动部件。该工具通过上、下接头螺纹与其他钻具连接。螺旋槽为岩屑床清除工具的核心结构,可实现对岩屑床的有效清除。每组螺旋槽分为扶正支撑区与流动清洗区,扶正支撑区螺旋槽流道的螺旋角大于流动清洗区的螺旋角。

图1 ø127 mm 非线性螺旋型岩屑床清除工具结构示意

1.2 工作原理

非线性螺旋型岩屑床清除工具与造斜段和水平段钻杆连接,使其随着钻杆一起旋转。因为螺旋槽的特殊几何结构,以及机械旋转,岩屑床清除工具会对岩屑床施加水力扰动与机械破坏的双重作用,实现对井眼中沉积岩屑的清洁,可以有效清除岩屑床,并抑制岩屑床的生成。其主要工作原理体现在4个方面:

1) 工具正常工作时,其旋转引发环空中钻井液形成紊流,使得已沉积的岩屑床重新悬浮。

2) 螺旋槽外径大于工具本体外径,使得螺旋槽处环空截面积小于工具本体处的环空截面积,钻井液流经螺旋槽处环空时速度迅速增加,对岩屑床上层颗粒实现冲刷,并对整体岩屑床朝出口方向施加轴向推动力,由此带动悬浮的岩屑颗粒快速通过此处环空。

3) 岩屑床清除工具正常工作时,钻杆的旋转直接带动螺旋槽转动。由于螺旋槽的特定曲线与凹槽结构,螺旋槽周围的钻井液流动方向将发生改变,同时钻井液会在螺旋槽中产生旋流,使钻井液的压力得到进一步提高,提高其流速。

4) 单根工具上布置有3组螺旋槽,每组均为多线螺旋槽结构,可增加对岩屑床的连续性破坏效应。

2 液固耦合的携岩流场仿真分析模型

2.1 结构模型建立

非线性螺旋型岩屑床清除工具最主要的特征之一就是螺旋槽结构,它可以改变环空流场的流动特性,对沉积在井底的岩屑产生有力地冲刷,合理的槽道结构设计可以在一定程度上把岩屑导向井眼上方。单根岩屑床清除工具一般设计3组螺旋槽,每组螺旋槽将对附近岩屑床产生相同的携岩效果,所以仅对其中1组螺旋槽的携岩流场进行数值模拟是合理的。以ø127 mm非线性螺旋型岩屑床清除工具为分析对象,建立如图2a所示的结构模型。为了对比分析屑床清除工具的携岩流场与携岩效果,建立直棱槽型(2段螺旋角均为0°)屑床清除工具的结构模型(如图2b),以及光杆型岩屑床清除工具的结构模型(如图2c)。

图2 岩屑床清除工具的结构模型

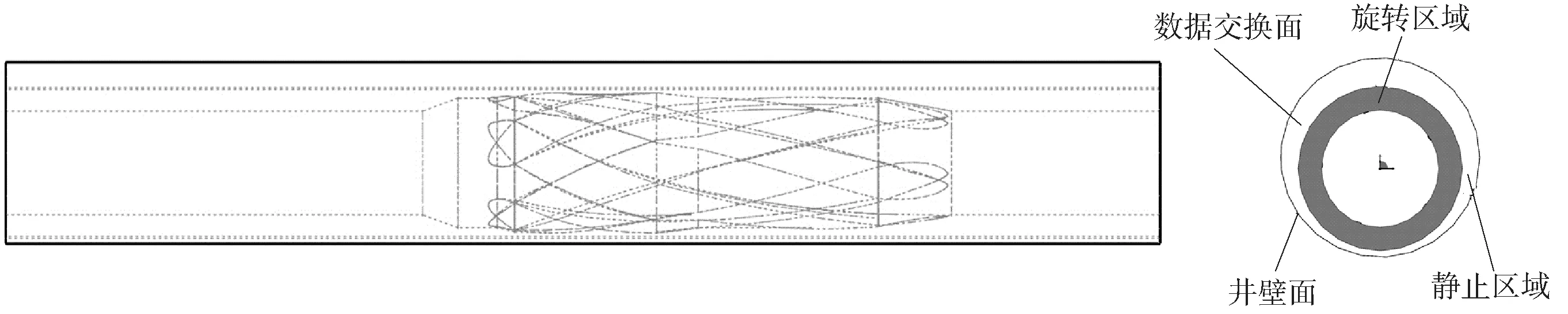

将水平井井底壁面简化为光滑的圆柱面,分析软件通过(布尔减)运算功能建立岩屑床清除工具携岩流场的计算域几何模型,如图3所示,整体计算域几何模型分为旋转区域和静止区域2个区域。在进行数值模拟计算时,2个区域之间会通过数据交换面传递计算信息。

图3 岩屑床清除工具携岩流场计算域几何模型

2.2 携岩流场计算域的耦合模型与网格划分

液固耦合计算的效率和精确性主要取决于整体计算区域的模型准确建立和网格划分。岩屑床清除工具携岩流场计算域的模型建立如图4所示,其中井壁面部分网格进行了隐藏处理。为了获取更为准确的数值模拟计算结果,以非线性螺旋型岩屑床清除工具为例,对网格进行二次细化与综合修正后,最终获取的体网格数量为791 315,面网格数量为3 839 536,网格节点数为3 149 671。此时,对应的基础网格尺寸为5 mm,为DEM颗粒直径的1.25倍,该模型的建立满足耦合计算的要求。

图4 岩屑床清除工具携岩流场计算域的网格划分

2.3 仿真计算的边界条件

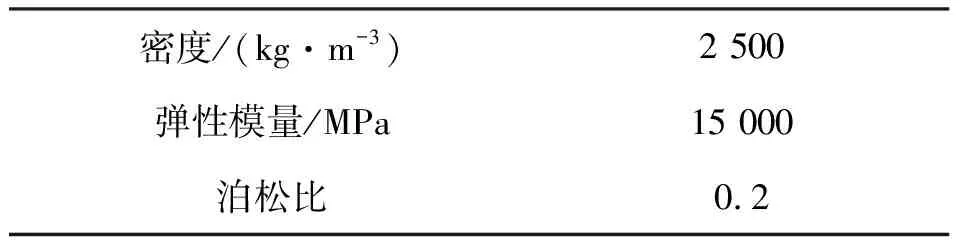

通过对岩屑的形成进行力学分析,并与常规力学实验参数进行对比研究,假设岩屑的力学性能会因为外界的破坏作用而有所降低,依据工程经验和常规泥岩或页岩的力学性能设定岩屑参数,岩屑参数如表1~2所示。

表1 岩屑属性参数

表2 岩屑接触力学参数

考虑到井深与泵压的双重作用,模拟井底绝对压力为60 MPa,模拟过程中的钻井液密度为1 700 kg/m3,动力黏度为0.05 Pa·s。钻井液排量为30 L/s,换算获得进口处钻井液流速为1.2 m/s。工具转速为60 r/min,并假定机械钻速为10 m/h,获取的岩屑从进口处流入计算域的体积流率为1.016×10-4m3/s。采用刚体转动模型模拟岩屑床清除工具的旋转。仿真计算的流体边界条件为速度进口,压力出口,工具壁面为运动无滑移边界,井壁面为固定无滑移边界,钻井液、岩屑、壁面之间均无热传递、无穿透。重力方向垂直于工具轴向向下,重力加速度取值9.81 m/s2。

2.4 数值模拟参数设置

使用液固耦合技术实现岩屑床清除工具携岩流场的数值模拟离不开计算求解器的合理设置。结合Rayleigh时间步准则,DEM求解器的时间步与计算域中颗粒的物理属性有关,岩屑床清除工具携岩流场数值模拟流程如图5所示。

图5 岩屑床清除工具携岩流场数值模拟流程

为模拟出较为准确的值,将岩屑颗粒在整个计算域中均匀生成,并设定1 m/s的初始速度促使岩屑沿重力方向快速运移。在0.5~3.0 s使计算域中的岩屑沉降至井底壁面,形成固定岩屑床,如图6所示。为保证耦合计算的稳定性,在3.0~3.1 s对钻井液单相流进行一次瞬态求解,监测相关物理量并达到收敛以保证液固耦合计算前已经拥有完全求解CFD控制方程的稳定连续相环境。从3.1 s开始,可同时打开CFD与DEM求解器将岩屑与钻井液以指定方式同时从进口处排入计算域,实现井底钻井液与岩屑的双向耦合计算,从而模拟岩屑床清除工具的正常工作状态。在工具以10 m/s钻进地层的同时,实现对固定岩屑床的清除和对岩屑颗粒的运移,通过模拟计算钻井液在单相流时对其进、出口总的质量进行动态监测,通过对钻井液单相流进行一次瞬态求解,可求得钻井液进、出口总质量的最大值。

图6 岩屑床数值模拟图(岩屑沉降至井底壁面)

3 三种岩屑床清除工具携岩流场对比分析

以非线性螺旋型、直棱型、光杆型3种岩屑床清除工具作为研究对象,在各项数值模拟参数一致的情况下,分析对比3种工具携岩流场的数值模拟结果。

3.1 初始流场的流线对比(3.1 s时刻)

图7为钻井液在进行单相流计算后,3.1 s时刻的初始流场流线的对比情况。观察发现,3种工具的携岩初始流场流线均出现了不同程度的旋流。旋流出现的原因在于:已存在计算域中的固定岩屑床占据了井筒环空中钻井液的流动区域,阻碍了井筒底部钻井液的流动,促使大量钻井液向井筒顶部流窜,形成旋流。

图7 初始流场(3.1 s时刻)的流线对比

由于3种工具结构形状的不同,钻井液的流动区域并不相同,将导致旋流出现的区域有所不同。对比旋流区域的位置可知,非线性螺旋型工具的旋流更加靠近工具的功能核心区(螺旋槽处),这将更易于激发螺旋槽附近处的岩屑发生二次悬浮,增强工具对岩屑床的清除作用。同时,各旋流处的钻井液流速更高,扰动岩屑床的上层颗粒,有利于其二次悬浮。

3.2 岩屑床清除后流场的流线对比

通过对3种工具的携岩流场进行液固耦合计算分析对比,如图8为4.5 s时刻,岩屑床被完全清除后的流场中流线的对比,钻井液的流动变得更为顺畅,因岩屑滞留量的减少,且岩屑基本处于悬浮状态(图中的悬浮岩屑被隐藏),使得钻井液的流动区域变得更大,钻井液的旋流现象急剧减少。同时,因为钻杆钻速较低,钻井液的轴向流速高于切向流速,所以旋流现象并不明显。对于悬浮的岩屑颗粒而言,无旋流的存在则对其运移更为有利。

图8 岩屑床清除后流场(4.5 s时刻)的流线对比

综合以上的流线现象,笔者认为岩屑床的存在对钻井液的流动有着较大影响,容易引发钻井液旋流的产生。若结合非线性螺旋型的结构设计,使得旋流出现在核心功能区,这对固定岩屑床中岩屑颗粒的二次悬浮实则有利,从而有利于破坏岩屑床,当岩屑床被完成清除后,岩屑均处于悬浮状态,此时钻井液将处于更为稳定的流动状态,可引导悬浮岩屑颗粒更为快速地离开井底。因此,从流线对比分析来看,非线性螺旋型结构的岩屑床清除工具对固定岩屑床以及悬浮岩屑的运移均具有“正向激励”作用。

4 岩屑体积分数对比分析

4.1 屑床清除工具4个截面处的岩屑分布

如图9所示,非线性螺旋型与光杆型屑床清除工具的固定岩屑床基本被清除,悬浮岩屑颗粒较少,总体的岩屑体积分数较低,而直棱型还有大量悬浮的岩屑未被清除,该部分悬浮的岩屑颗粒受工具的旋转作用而主要集中在截面右上角区域。为了更全面对比不同工具对岩屑床的携岩作用和效果,将工具分成4个截面,截面1在工具螺旋的下端,截面2在第2段螺旋槽,截面3在第1段螺旋槽,截面4在螺旋上端,截面位置如图9所示。对比4个截面上的岩屑体积分数,非线性螺旋型屑床清除工具对应的各截面上的平均岩屑体积分数明显低于其他2种类型,说明非线性螺旋型屑床清除工具已经清除了大量的岩屑,螺旋槽凹陷处展现出更大岩屑体积分数(图9a,截面2),说明螺旋槽对岩屑颗粒起到了“挖掘”效应,利于岩屑颗粒的悬浮与提升。

图9 在3.5 s时不同类型工具的4个截面上的岩屑体积分数

4.2 岩屑滞留量对比

为了量化岩屑床清除工具的携岩效应,引入岩屑滞留量进行对比分析。岩屑滞留量是指任意时刻整个计算流体域中剩余岩屑的总数量。在一定时间内,岩屑滞留量越少,说明岩屑可以越快离开水平井井底,岩屑床可以被快速清除,岩屑床清除工具将表现出较优的携岩性能。

图10为3种不同类型岩屑床清除工具的岩屑滞留量对比,非线性螺旋型岩屑床清除工具的岩屑滞留量的减少速率大于其它两种工具。由此说明,非线性螺旋型岩屑床清除工具展现出更好的携岩性能,由其产生的携岩流场更加利于对固定岩屑床的破坏和清除。

图10 3种类型工具的岩屑滞留量

为更加精确地描述岩屑床清除工具的提升效果,引入岩屑清除提升率的概念。岩屑清除提升率是指任意时刻非线性螺旋型工具当然岩屑滞留量绝对差值比另一种类型的岩屑滞留量,可以反映出在使用非线性螺旋型岩屑床清除工具后对井底岩屑床破坏的提升效率。通过计算和对比分析得出,在相同工况下,非线性螺旋型比光杆型的岩屑清除效率提高约20%~30%,非线性螺旋型比直棱型的岩屑清除效率提高约30%~40%。

5 结论

1) 基于液固耦合的数值模拟方法,模拟了岩屑床清除工具的携岩过程。

2) 从流线对比分析来看,非线性螺旋型结构的岩屑床清除工具对固定岩屑床以及悬浮岩屑的运移均具有“正向激励”作用。

3) 相比于直棱型与光杆型的岩屑床清除工具,非线性螺旋型的岩屑床清除工具具有更好的携岩性能。在相同工况下,非线性螺旋型工具比光杆型工具的岩屑清除效率提高约20%~30%,非线性螺旋型工具比直棱型工具的岩屑清除效率提高约30%~40%。

4) 非线性螺旋型岩屑床清除工具的携岩机理在于水力与机械的双重作用,可激发固定岩屑床产生二次悬浮,使悬浮后岩屑颗粒同时具有流向出口的轴向速度和冲击岩屑床的切向速度,促进了整体岩屑床的清除和岩屑的运移。