秸秆生物炭对砂姜黑土有机磷组分含量的影响

2022-10-25王童语王道中郭志彬花可可

张 睿, 王童语,王道中, 郭志彬, 朱 林,花可可*

(1. 安徽农业大学资源与环境学院,合肥 230031;2. 安徽省农业科学院土壤肥料研究所,合肥 230031;3. 养分循环与资源环境安徽省重点实验室,合肥 230031)

磷是一种植物生长所必须的大量元素,其在植株生长发育的各个阶段都起着重要作用[1-2]。我国农田土壤有机磷含量占土壤全磷的25% ~ 56%,在东北黑土中,最高可以达到70%以上[3]。相关研究表明,对于有效磷含量较低的土壤,有机磷可以通过矿化过程转化为无机磷后,被植物所吸收利用。与无机磷相比,有机磷化合物一般较为复杂,种类较多,电荷密度较高,含有较多的官能团[4-5],大部分的溶解性有机磷属于具有高分子量的腐殖质[6]。Bowman 等[7]根据土壤有机磷对植物的有效性,把土壤有机磷分为活性有机磷、中活性有机磷、中稳性有机磷和稳定性有机磷4 种组分。其中,活性和中活性有机磷均易矿化,易被植物吸收,而中稳性和高稳性有机磷组分则很难被矿化,不易被植物吸收。因此,研究农田土壤有机磷组分及其分配特性对深入探究土壤磷循环机制和挖掘土壤磷库有效性具有重要的理论和现实意义。

近十年,国内外关于农田土壤有机磷组分的研究较为活跃,并取得了丰富的研究成果。徐阳春等[8]研究表明,长期有机无机肥配施能显著提高土壤有机磷含量,主要增加活性和中等活性有机磷组分。尹金来等[9]发现施用猪粪后能显著增加土壤中活性有机磷和中稳性有机磷含量,其中,中活性有机磷增幅最明显。黄庆海等[10]研究发现,对土壤作耗磷处理时,主要是中活性有机磷和活性有机磷下降,对土壤作施磷处理时,主要促进中稳定性有机磷和高稳定性有机磷的增加。Gaind 等[11]研究发现,施用有机磷后,小麦种植区的活性有机磷与中等活性有机磷含量较高,水稻种植区的中稳性有机磷和高稳性有机磷含量较高。Maranguit 等[12]发现种植油棕和橡胶可以使土壤活性有机磷组分下降一半,且土壤有机磷含量与土壤有机碳含量呈显著正相关。总体而言,国内外学者对农田土壤有机磷组分含量、比例及分布特征进行了大量研究,但目前的研究结论多局限于不同施肥方式或种植方式,且普遍认为施肥可显著增加土壤活性有机磷的含量及比例。生物炭是植物或废弃的原料通过热裂解而产生的固体材料,作为一种土壤改良剂,具有疏松多孔和吸附能力强等特性,被广泛用于农田土壤,其对土壤物理、化学和生物性质具有显著影响[13-14],生物炭可改变土壤磷的吸附-解吸和沉淀-溶解等关键过程,从而影响土壤磷的有效性。王光飞等[15]研究发现在保持土壤有效磷供应下长期大量施用生物炭在保持土壤有效磷供应下可提高土壤磷的吸附能力,降低土壤磷素的流失风险。但迄今为止,关于施用秸秆生物质炭施用对农田土壤有机磷组分影响的研究较为缺乏[16],这限制了人们对农田土壤有机磷周转及磷循环机制的全面认识。

砂姜黑土是我国黄淮海平原典型的中低产土壤之一,全国砂姜黑土总面积约为4.0 km×104km,其中安徽省面积最大,约为1.65 km×104km,所在区域也是安徽省的粮食主产区[17-18]。本区域已有较多研究集中在长期施肥对土壤有机磷分布的影响,如王道中等[19]研究发现长期有机无机配施能够显著增加砂姜黑土有机磷的总量,且长期施用有机肥可显著增加土壤中等活性有机磷含量,微增加活性有机磷与中稳性有机磷的含量,而高稳性有机磷含量几乎不发生改变。而关于秸秆生物炭施用对砂姜黑土有机磷组分的影响效应尚不清楚。本研究拟通过砂姜黑土不同用量秸秆生物炭田间定位试验,分析作物产量、土壤化学性质及土壤有机磷组分的变化特征,明确秸秆生物炭施用对土壤有机磷组分及分配的影响,阐明秸秆生物炭施用对土壤有机磷的作用机制,以期为剖析土壤有机磷循环机制和科学制定砂姜黑土磷管理策略提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验区域概况

试验点位于农业部蒙城砂姜黑土生态环境重点野外观测站内(33°13′ N,116°37′ E),地处淮北平原中部,属于暖温带季风气候,常年平均气温16.5 ℃,近20 年年平均降水量872.4 mm。作物种植方式为冬小麦-夏玉米轮作,属黄淮海平原的典型种植制度。试验前(2014 年10 月)土壤基本理化性质(0~20 cm):pH 为5.5,有机碳含量为8.4 g·kg-1,全氮1.0 g·kg-1,全磷0.34 g·kg-1,碱解氮58.6 mg·kg-1,有效磷13.6 mg·kg-1,速效钾113.2 mg·kg-1。

1.2 试验材料

供试小麦品种为“周麦12 号”,玉米品种为“中科玉505”,化肥为普通单质肥料,氮肥为普通尿素,磷肥为过磷酸钙,钾肥为氯化钾。供试秸秆生物炭材料为小麦秸秆生物炭(河南商丘三利新能源有限公司,热裂解炭化温度 350~450 ℃),秸秆生物炭基本理化性质为:pH 10.3,有机碳含量为510 g·kg-1,全磷含量为440 mg·kg-1,有效磷含量为162.1 mg·kg-1。

1.3 试验设计

试验共设6 个处理,分别为不施肥(CK)、常规施肥(NPK)、化肥与6.0 t·hm-2秸秆生物炭配施(BC6)、化肥与12 t·hm-2秸秆生物炭配施(BC12)、化肥与36 t·hm-2秸秆生物炭配施(BC36)、化肥与48 t·hm-2秸秆生物炭配施(BC48)秸秆生物炭于试验开始时,即2014 年10 月份种植冬小麦之前结合整地一次性施入,后期每年均不再追施,以观测生物炭还田后长期的肥力与生态环境效应。所有秸秆生物炭处理化肥(氮-尿素、磷-过磷酸钙、钾-氯化钾)的施用量、田间管理均与NPK 处理完全一致。每个处理4 次重复,共计24 个小区,小区面积为40 m2(4 m×10 m)。根据当地农民施肥习惯,NPK 代表常规施肥水平,小麦季施氮总量为210 kg·hm-2(基肥和追肥分别为126 和84 kg t·hm-2),施磷(P2O5)总量为90 kg·hm-2,施钾(K2O)总量为135 kg·hm-2。玉米季施氮总量为225 kg·hm-2(基肥和追肥分别为135 和90 kg·hm-2),磷钾肥施用量同小麦季。

1.4 样品的采集与分析方法

样品采集:在试验开始前,以整个试验田块为采样单元,利用不锈钢土钻(直径0.03 m),采用“S”形取样方法采集耕层(0 ~ 20 cm)土样,人工除去肉眼可见的根茬及秸秆碎屑,掰碎混匀风干过2 mm筛后,测定pH,而后分别过20 目和100 目筛测定有机碳、全氮、全磷、碱解氮、有效磷和速效钾等指标。2015 和2019 年玉米收获后(10 月份),以各试验小区为采样单元,采用上述方法再次采集耕层(0 ~ 20 cm)土样,测定不同化学指标。

测定方法:土壤pH 值通过电位法测定,水土比2.5∶1;土壤有机碳含量采用高温外热重铬酸钾氧化-容量法;全氮含量采用开氏法;土壤全磷采用酸溶-钼锑抗比色法;碱解氮含量采用碱解扩散法;有效磷含量采用碳酸氢钠法;速效钾采用乙酸铵提取法[20];土壤有机磷分组测定采用Bowman 和Cole法[7],即测定不同酸碱溶液能够浸提出土壤中的总磷量和无机磷量,采用差减法计算出相应组分有机磷含量,并将土壤有机磷分为活性、中活性、中稳性和高稳定有机磷4 个组分。活性有机磷指能溶于0.5 mol·L-1NaHCO3而易矿化又易为植物吸收的组分;中活性有机磷指能溶于1 mol·L-1H2SO4而较易矿化又较易为植物吸收的组分;中稳性有机磷指能溶于0.5 mol·L-1NaOH,在pH 1~1.5 条件下不发生沉淀而较难矿化又较难为植物吸收的组分;高稳性有机磷指能溶于0.5 mol·L-1NaOH,在pH 1~1.5条件下产生沉淀而很难矿化又很难为植物吸收的组分。小麦和玉米产量采用全小区实打实收法(含水率按照0.14 计)。

1.5 数据分析

所有的测定结果用Excel 2019 进行数据的初步整理和汇总,用SPSS 24.0 进行统计分析,使用Excel 2019 进行作图。方差分析使用LSD 与Duncan 法进行检验。

2 结果与分析

2.1 秸秆生物炭对作物产量及土壤理化性质影响

不同用量秸秆生物炭处理年平均产量有所不同。小麦平均产量为2.0~6.7 t·hm-2,其中CK 处理小麦产量显著小于其他处理(P<0.05),仅为2.0 t·hm-2,其他处理产量均超过6.0 t·hm-2,BC36处理产量最高,为6.7 t·hm-2,小麦产量随秸秆生物炭施用量的增加呈现先升后降的趋势,施用秸秆生物炭处理间差异性不显著。玉米平均产量为4.1~7.4 t·hm-2,其中CK 处理玉米产量显著小于其余处理,仅为4.1 t·hm-2,其余处理产量均达到或超过6.9 t·hm-2,BC6处理产量最高,为7.4 t·hm-2,玉米产量随秸秆生物炭施用量的增加也呈现先上升后下降趋势,但施用秸秆生物炭处理间未呈现显著差异性(表1)。

表1 秸秆生物炭施用后作物产量及土壤理化性质的变化Table 1 Changes of crop yield and soil physical and chemical properties after straw biochar application

各处理土壤pH 平均为4.9~6.1,土壤有机碳平均含量为8.3~21.0 g·kg-1,其中BC36和BC48处理有机碳平均含量显著高于其余处理(P<0.05),分别为为21.0 和20.4 g·kg-1。土壤全氮含量为3.7~7.4 mg·kg-1,其中BC36和BC48处理全氮含量显著高于其余处理(P<0.05),分别为7.3 和7.4 mg·kg-1。土壤全磷平均含量为388.3~585.7 mg·kg-1;与CK 相比,NPK 处理土壤全磷含量提高33.8%。土壤全磷含量因秸秆生物炭施用量的不同而呈现差异,其中BC36和BC48处理含量较高,分别为585.7 和584.8 mg·kg-1,显著高于其余处理(P<0.05)。总有机磷平均含量为123.5 mg·kg-1,其中,CK 处理的总有机磷含量最低,为102.4 mg·kg-1,BC36处理的总有机磷含量最高,为134.6 mg·kg-1,显著高于NPK(P<0.05)。有效磷平均含量为22.7 mg·kg-1,其中CK处理显著低于其余处理(P<0.05),为13.1 mg·kg-1。总体说明,增施秸秆生物炭均可保障小麦和玉米产量,并显著提升土壤肥力和缓解土壤酸化。

2.2 秸秆生物炭对土壤活性有机磷的影响

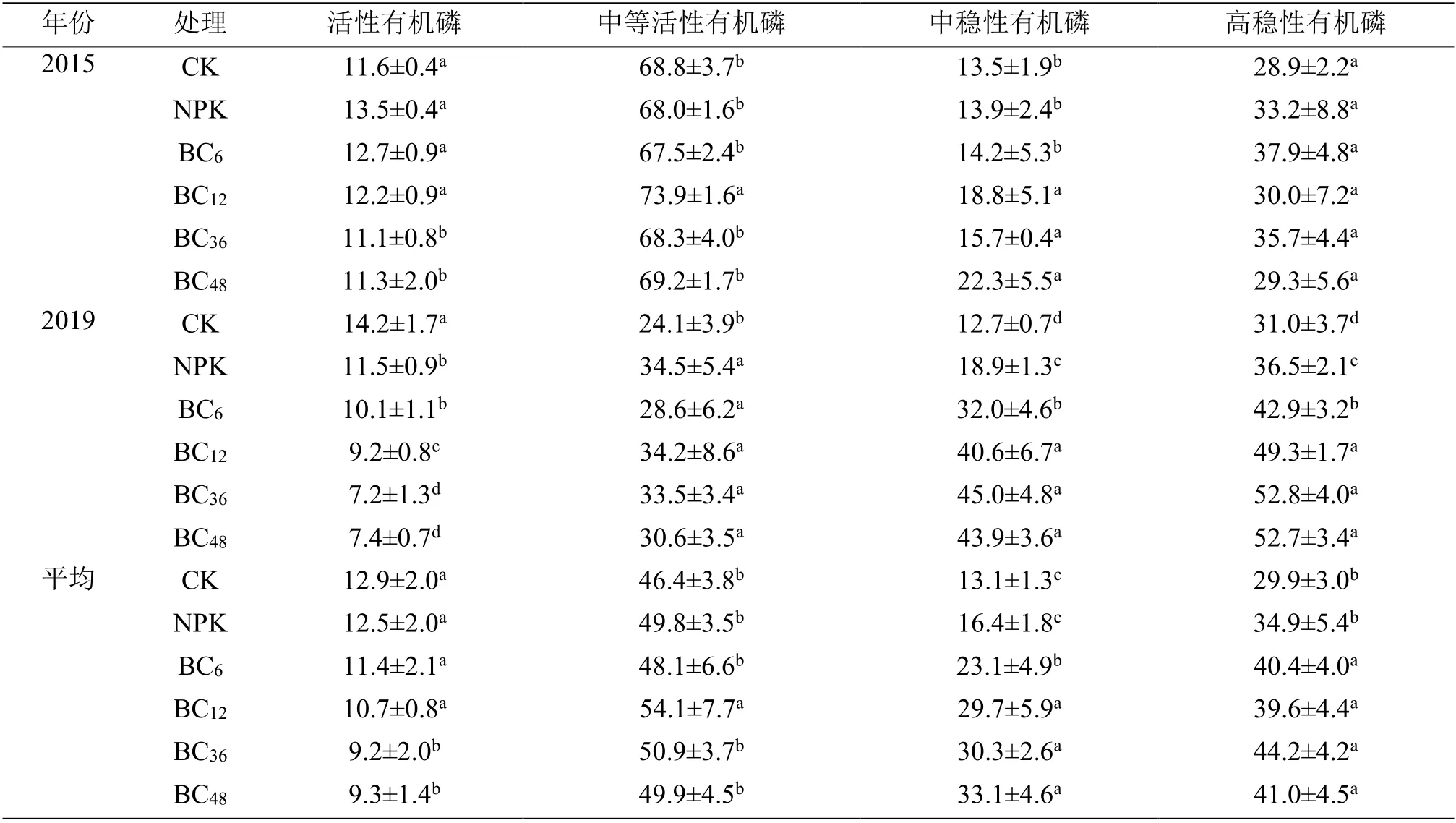

NPK 处理土壤活性有机磷两个年份平均含量为12.5 mg·kg-1(表2),较CK 处理下降3.1%,差异不显著(P> 0.05)。在施用NPK 基础上配施秸秆生物碳1 年后,BC6、BC12、BC36和BC48处理土壤活性有机磷含量分别较NPK 处理下降8.8%、14.4%、26.4%和25.6%,均低于NPK 处理,其中以BC36处理土壤活性有机磷含量最低,差异显著(P<0.05)。进一步研究发现,土壤活性有机磷含量与秸秆生物炭施用量呈显著线性负相关(P<0.05)。且对于配施秸秆生物炭的处理,2015 年土壤活性有机磷平均含量为12.1 mg·kg-1,2019 年平均含量为9.9 mg·kg-1,较2015 年下降了18.2%,说明施用秸秆生物炭可降低土壤中有机磷的活性。

表2 秸秆生物炭施用对土壤有机磷含量组分的影响Table 2 Effects of straw biochar application on soil organic phosphorus components (mg·kg-1)

2.3 秸秆生物炭对土壤中等活性有机磷的影响

NPK 处理土壤中等活性有机磷两个年份平均含量为49.8 mg·kg-1,较CK 处理增加了7.3%,无显著差异(P>0.05)(表2)。除BC6处理外,其余生物碳处理土壤中等活性有机磷的含量都较NPK处理有所增加,但总体变化幅度不大,只有BC12处理土壤中等活性有机磷含量显著高于NPK 处理(P< 0.05),为54.1 mg·kg-1,2015 年土壤中等活性有机磷平均含量为69.28 mg·kg-1,2019 年平均含量为30.4 mg·kg-1,较2015 年下降56.1%,幅度较大,说明在农田生态系统中,由于长期耕作、施肥等农艺措施的影响,土壤中等活性有机磷含量会出现明显下降,而秸秆生物炭施用会加剧这一现象。

2.4 秸秆生物炭对土壤中稳性与高稳性有机磷的影响

CK 处理土壤中稳性有机磷两个年份平均含量为13.1 mg·kg-1。NPK 处理为16.4 mg·kg-1,其较CK处理提升了25.2%(表2)。增施秸秆生物炭后,BC6、BC12、BC36和BC48处理土壤中稳性有机磷含量分别为23.1、29.7、30.3 和33.1 mg·kg-1,分别较NPK处理提升了40.1%、81.1%、84.8%和101.8%,其中BC6、BC12、BC36和BC48处理土壤中稳性活性有机磷含量均显著高于NPK 处理(P< 0.05)。2015 年土壤中稳性有机磷平均含量为16.4 mg·kg-1,2019年平均含量为32.2 mg·kg-1,提升96.3%,结合2.2,这进一步说明秸秆生物炭施用可有效降低土壤中有机磷的活性,提高有机磷的稳定性。

CK 处理土壤稳定性有机磷两个年份平均含量为29.9 mg·kg-1,NPK 处理为34.9 mg·kg-1,较CK处理提升了16.7%,无显著差异(P>0.05)。BC6、BC12、BC36和BC48处理土壤中稳性有机磷含量分别为40.4、39.6、44.2 和41.0 mg·kg-1,分别较NPK处理提升了15.8%、13.5%、26.6%和17.5%。2015年 CK 处理的土壤高稳性有机磷含量为 28.9 mg·kg-1,NPK、BC6、BC12、BC36和BC48处理土壤高稳性有机磷含量均较CK 处理有所提升,但各处理间无显著差异(P>0.05),土壤高稳性有机磷平均含量为32.5 mg·kg-1,而2019 年土壤高稳性有机磷平均含量为44.2 mg·kg-1,较2015 年提升26.5%,且2019 年配施秸秆生物炭的土壤高稳性有机磷含量均显著高于NPK 处理(P< 0.05)。

2.5 秸秆生物炭对土壤有机磷组分分配的影响

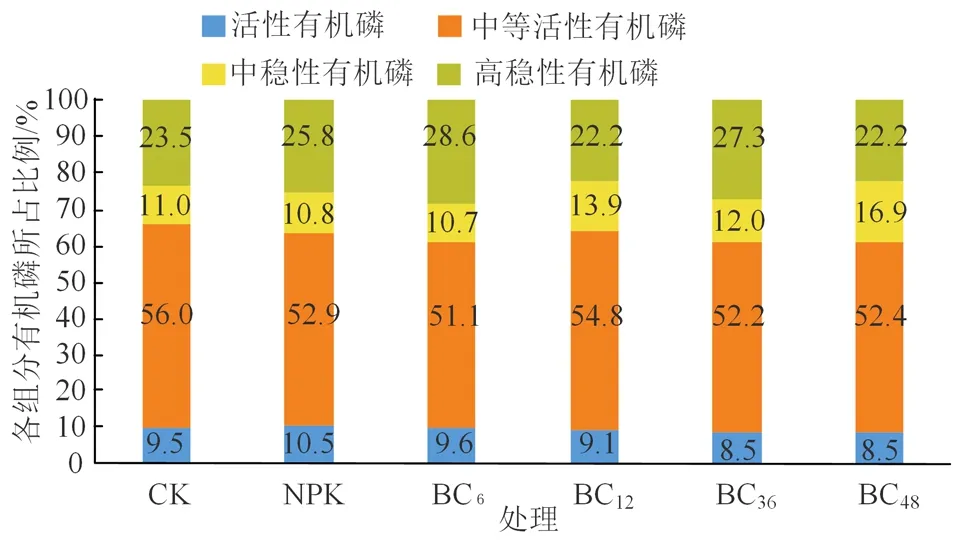

如图1 和图2 所示,施用秸秆生物炭5 年后,相较于2015 年,BC6、BC12、BC36和BC48处理中高稳性、中稳性有机磷比例明显上升,中活性有机磷比例明显下降,对于配施秸秆生物炭的处理,土壤中等活性有机磷已不再是各有机磷组分中占比最大的组分,这说明增施秸秆生物炭后,土壤活性有机磷占比呈下降趋势,稳定性有机磷呈上升趋势,土壤有机磷的活性降低,稳定性增强。如图3 所示,施用秸秆生物炭后,土壤有机磷组分平均分配比例发生明显变化。土壤有机磷各组分占总有机磷的比例按从大到小顺序为:中等活性有机磷(37.4%~45.4%)>高稳性有机磷(29.2%~32.9%)>中稳性有机磷(12.8%~24.8%)>活性有机磷(6.8%~12.6%)。在各处理中,土壤活性有机磷平均占比为9.1%,其中CK 处理最大,为12.6%。与NPK 相比,增施秸秆生物炭后,BC6、BC12、BC36、BC48处理土壤活性有机磷所占比例均显著下降,而中稳定性有机磷组分显著上升(P< 0.05)。

图1 2015 年秸秆生物炭施用对土壤有机磷组分分配比例的影响Figure 1 Effects of straw biochar application on soil organic phosphorus fraction distribution in 2015

图2 2019 年秸秆生物炭施用对土壤有机磷组分分配比例的影响Figure 2 Effects of straw biochar application on soil organic phosphorus fraction distribution in 2019

图3 不同处理土壤有机磷组分分配比例(2015 年和2019年平均值)Figure 3 Distribution proportion of organophosphorus com ponents in soils under different treatments (2015 and 2019 average)

3 讨论

3.1 增施秸秆生物炭对砂姜黑土理化性质及作物产量的影响

增施秸秆生物炭对土壤理化性质具有显著影响,且随秸秆生物炭施用量的不同而呈现差异。据徐茂林等[21]的研究,随着化肥的大量施用,砂姜黑土地区农田土壤pH 已由原来的偏碱性转变为现在的偏酸性,且有着逐年下降的趋势。本试验不施肥处理的土壤pH 为5.5,而常规施肥处理的土壤pH下降到了5.0,说明长期化肥的施用会导致土壤酸化。而在增施秸秆生物炭的处理中,土壤pH 均显著增加,且土壤pH 与秸秆生物炭施入量呈显著正相关(P<0.05),说明增施秸秆生物炭对砂姜黑土地区改善土壤酸化具有积极作用。

常规施肥与增施秸秆生物炭处理的土壤有机碳含量、全氮含量、速效钾含量对比不施肥处理均显著增加,增施秸秆生物炭后这些营养元素含量要显著高于常规施肥,表明施肥能够显著提升土壤中有机碳、全氮、速效钾3 种元素的含量,且增施秸秆生物炭的效果要好于常规施肥,可能是由于秸秆生物炭的施入增加了外源养分的供给并改善了土壤微生态环境,加速了土壤微生物的分解有机物及养分循环过程等作用[22],这与杨旸等[23]提出的有机肥对加速土壤有机碳、氮积累显著优于常规施肥的结论一致。在6 种处理中土壤碱解氮含量并没有显著差别,这可能与其性质不稳定,极易被固化成有机磷或被植物吸收利用有关。

随着秸秆生物炭施入量的增加,小麦和玉米的产量均呈现先升高后降低的趋势。说明在砂姜黑土地区,采用增施秸秆生物炭的方法可以显著增加土壤养分含量,改提升土壤肥力,改良土壤结构和保障作物产量。

3.2 增施秸秆生物炭对砂姜黑土有机磷组分影响

不同农田管理方式会对土壤有机磷含量及分配比例产生强烈影响。在本研究中,常规施肥处理的土壤总有机磷含量略高于不施肥处理,说明在单施化肥的情况下,由于外源磷投入量的增加及其微生物活性的增加,加速土壤磷循环过程,土壤有机磷的合成速率要高于矿化速率,土壤有机磷发生累积;而增施秸秆生物炭的4 种处理,其土壤有机磷总量均都高于常规施肥处理,这说明施肥可以增加土壤有机磷的含量,且增施秸秆生物炭比常规施肥更能够明显提升土壤有机磷含量,这与前人所提出的施肥可促进土壤中有机磷的积累相吻合[24]。

对于土壤有机磷组分,本研究发现,所有处理的土壤有机磷组分占总有机磷比例由大到小为:中等活性有机磷>高稳性有机磷>中等稳定性有机磷>活性有机磷,这说明中等活性有机磷是砂姜黑土有机磷的主要赋存形态。在两个年份平均数据中,土壤活性有机磷占总有机磷的比例较小,平均为9.1%,增施秸秆生物炭处理中,土壤活性有机磷含量及比例随秸秆生物炭施用量的增多而呈现减少的趋势,甚至两年中BC36与BC48两处理的土壤活性有机磷含量低于CK 处理。对比两个年份的有机磷组分含量,可发现2019 年度施用秸秆生物炭处理的土壤活性有机磷与中等活性有机磷含量均显著低于2015 年,这一现象说明增施秸秆生物炭可显著降低土壤活性有机磷的含量及比例,降低土壤有机磷的活性,这与前人将猪粪、牛粪、绿肥等有机肥料施入土壤后所得结果迥然不同[25-27],因为施用的有机肥本身含有大量的磷元素,且施用有机肥料可以进一步激发土壤中微生物及磷酸酶的活性,造成土壤活性有机磷含量及比例明显升高[24]。而在本试验中,增施秸秆生物炭以后,土壤活性有机磷含量及比例呈下降的趋势,这可能是由于秸秆生物炭中含有大量的碳原子,没有像大多数有机肥那样有较高的磷元素含量,也缺乏进一步激发土壤微生物与磷酸酶的活性的物质,在施入土壤后,其中大量的碳原子促使土壤有机磷向C/P 比值更高的稳定形态转变,故而活性有机磷的含量随着秸秆生物炭的施入而发生下降[28],即土壤有机磷的活性降低。此外,中等活性有机磷含量两个年份平均占土壤总有机磷含量的比例为40.6%,是本研究中占比最高的有机磷组分,这与前人的研究相一致[29-30]。冯跃华等[31]提出,在土壤有机磷的4 种不同组分中,中等活性有机磷的生物有效性最高,在本研究中,土壤中等活性有机磷含量与活性有机磷含量呈极显著正相关(P<0.01),且BC12处理的中等活性有机磷含量与速效磷含量均为最高,故其玉米产量最高,也佐证了这一观点。对于中稳性有机磷和高稳性有机磷,增施秸秆生物炭处理这两种有机磷组分占比相比于不施肥与常规施肥处理均有所提升,且两个年份相比,可发现2019 年度施用秸秆生物炭处理的土壤中稳性有机磷与高稳性含量均显著高于2015 年,这也与前人有机肥试验中土壤稳定性有机磷比例下降的情况明显不同[32],可能同样是因为有机碳中含有较多的碳原子,且秸秆生物炭无法像有机肥那样激发微生物与磷酸酶的活性,同时,由于秸秆生物质碳的施入造成了土壤pH 的上升,据研究,在酸性土壤中磷的吸附量会随生物炭的添加而上升[34],且生物炭巨大的比表面积与其含有的大量Ca、Fe、Al等元素进一步促进了土壤中磷元素的吸附与固定,降低土壤有机磷的活性,增强土壤有机磷的稳定性。

此外,2015 年NPK 与施用秸秆生物炭的处理土壤高稳性有机磷含量均较CK 处理有所提升,但各处理间无显著差异(P>0.05);而2019 年配施秸秆生物炭的土壤高稳性有机磷含量均显著高于NPK 处理(P< 0.05)。且2015 年土壤高稳性有机磷平均含量为32.5 mg·kg-1,而2019 年土壤高稳性有机磷平均含量为44.2 mg·kg-1,较2015 年提升26.5%,这说明施入土壤的秸秆生物炭对土壤有机磷组分起着长期影响,秸秆生物炭起初主要通过影响中稳定性有机磷来改变土壤有机磷的稳定性,但一段时间后配施秸秆生物炭对于土壤有机磷稳定性的影响逐渐在高稳性有机磷中表现出来。

3.3 秸秆生物炭与砂姜黑土磷管理

本研究表明,砂姜黑土农田土壤增施秸秆生物炭后,土壤活性有机磷含量及比例均有所下降,而土壤中稳性有机磷含量及比例显著提升,结合土壤有效磷含量随秸秆生物炭施用量增加而出现的先上升后下降的现象,说明在土壤中增施秸秆生物炭可以有效抑制土壤中磷元素的活性及有效性,同时促进稳定性较低的有机磷元素转化为稳定性较高的有机磷。在实际生产中,对于有效磷含量偏高(> 20 mg·kg-1)的土壤,可以考虑合理增施秸秆生物炭以抑制磷元素的活性,减弱活性有机磷向有效磷的转化过程,增强土壤对磷的吸附能力,从而减少磷元素通过地表径流和淋溶等途径向地下水、河流、湖泊等水体中的扩散,降低非点源磷污染风险。对于磷元素活性偏低(有效磷 < 20 mg·kg-1)的土壤,可以考虑采用合理配施有机肥的方式来增强土壤有机磷的活性,促进有机磷向有效磷的转化,解决磷元素在土壤中大量累积却难以为植物所吸收利用的问题。

砂姜黑土是我国黄淮海平原典型的中低产土壤类型之一,现阶段砂姜黑土物理性质不良(蒙脱石含量高,胀缩性强)仍然是制约本地区农田土壤生产潜力进一步发挥的关键。大量研究表明,秸秆生物炭可有效降低土壤容重,改良土壤质地,降低土壤胀缩性,增加土壤持水性,综合改善土壤物理性状[35]。因此,通过增施秸秆生物炭不仅可以改善砂姜黑土不良的物理性状,还可以有效的降低土壤有机磷的活性,增强有机磷的稳定性,调节土壤有机磷的矿化过程,降低有机磷向土壤有效磷的转化能力,进而降低高磷含量农田土壤(例如有效磷 > 20 mg·kg-1)的磷素随径流流失风险。所以在磷流失风险较高的农田土壤可将秸秆碳化还田作为一种有效的防控磷面源污染的农艺措施,降低农田非电源磷污染的风险。但秸秆生物炭施用对农田磷流失过程(浓度和通量)的影响仍需要进行深入研究。

4 结论

施用秸秆生物炭可显著提升砂姜黑土肥力和有效缓解土壤酸化,保障作物产量;土壤有机磷以中等活性有机磷为主,其分配比例因秸秆生物炭施用量的不同而呈现差异,即随着秸秆生物炭施用量的增加,活性较强的有机磷组分比例下降,活性较弱的有机磷组分比例上升;随试验年限的增加,土壤活性有机磷比例下降而稳定性有机磷比例上升,年际变化明显,且这种演变效应在秸秆生物炭施用下更为突出;秸秆生物炭具有降低土壤有机磷活性和提高有机磷稳定性的效果。