大学校长背景特征的研究现状与趋势

——基于CiteSpace的可视化分析

2022-10-20亓小林詹育红

○ 亓小林,詹育红

(武汉工商学院,湖北 武汉 430065)

随着人口学在管理学中的应用,管理者背景特征与企业绩效、投资行为等的关系引起了学者们的极大兴趣,逐渐成为公司治理领域研究的重点问题之一[1]。Hanbrick和Mason提出高阶梯队理论,指出不同背景特征,如年龄、性别、学历、教育背景、任职时间、工作经历等,对企业行为及经营绩效产生较大影响,由此引起学界对管理者背景特征的研究热潮[2]。高阶梯队理论同样也被应用于高等教育机构的管理者—大学校长的研究。

一、大学校长背景特征研究方法和数据来源

本研究使用陈超美博士开发的文献可视化软件CiteSpace(5. 8. R3),通过绘制国内大学校长背景特征研究的知识图谱,对大学校长背景特征的研究者、研究机构、关键词共现和关键词聚类进行可视化分析。以中国期刊网全文数据库收录的期刊文献作为分析对象,检索年限不限。以主题进行精确检索,检索词为“校长”或“校长”和“特征”,不含“中学”“小学”和“中小学”,共检索到443篇期刊文献,从中选择来源类别为“核心、中文社会科学引文索引CSSCI、EI和CSCD”,共得到234篇期刊文献,剔除大学介绍和案例、人物专访和传记、会议、书评等内容后,最终得到97篇样本文献,选择Refworks格式对文献进行导出。

二、大学校长背景特征的研究现状

(一)发文量时间变化趋势

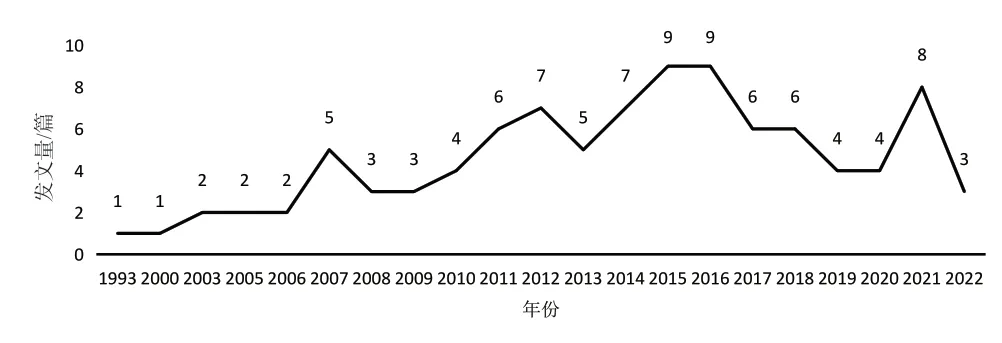

文献搜索显示,最早研究大学校长背景特征的文章是1993年许晓东的《大学校长素质研究》,之后从1993年到2022年,大学校长背景特征的相关研究在北大核心、CSSCI、EI和CSCD期刊上的发文量整体呈现波浪式增长,2015年、2016年和2021年均为研究最高峰(见图1)。

图1 大学校长背景特征研究历年发文量分析

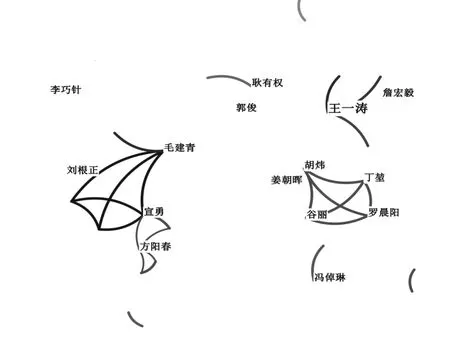

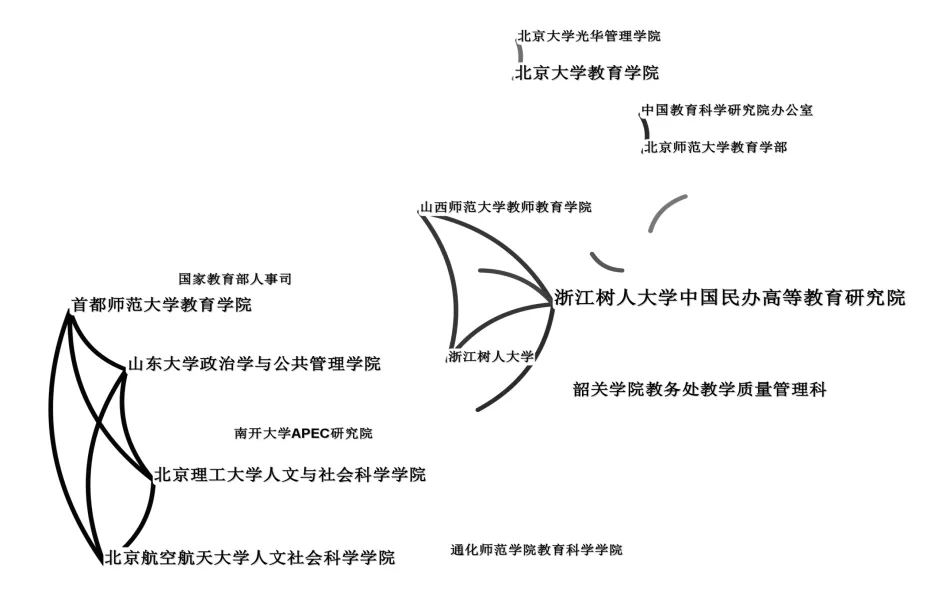

(二)研究者和研究机构分析

大学校长背景特征研究者及研究机构知识图谱分别见图2、图3,其节点数表示研究者或研究机构的数量,连线数表示研究者或研究机构之间的合作数量。研究者图谱总节点数为162,连线数为106,密度为0.0081;研究机构图谱总节点数为128,连线数为55,密度为0.0068,可见机构之间合作不多,主要是机构内部的研究者进行合作。研究者较为分散:发文量最多的是王一涛,发文量为3篇;发文量为2篇的有詹宏毅、冯倬琳、郭俊、姜朝晖、耿有权、刘根正、方阳春、宣勇、李巧针、毛建青和谷丽。发文较多的研究机构主要有北京大学教育学院、浙江树人大学中国民办高等教育研究院、首都师范大学教育学院等,发文数量都是3篇。发文量居前3位的期刊为《国家教育行政学院学报》《复旦教育论坛》《高等教育研究》,发文量分别为7篇、6篇、5篇,发文量为4篇的期刊有《中国高教研究》《现代教育管理》《现代大学教育》《高教探索》和《比较教育研究》,发文量为3篇的期刊有《教育研究》《教育学术月刊》《黑龙江高教研究》。

图2 大学校长背景特征研究者知识图谱

图3 大学校长背景特征研究机构知识图谱

(三)研究主题分析

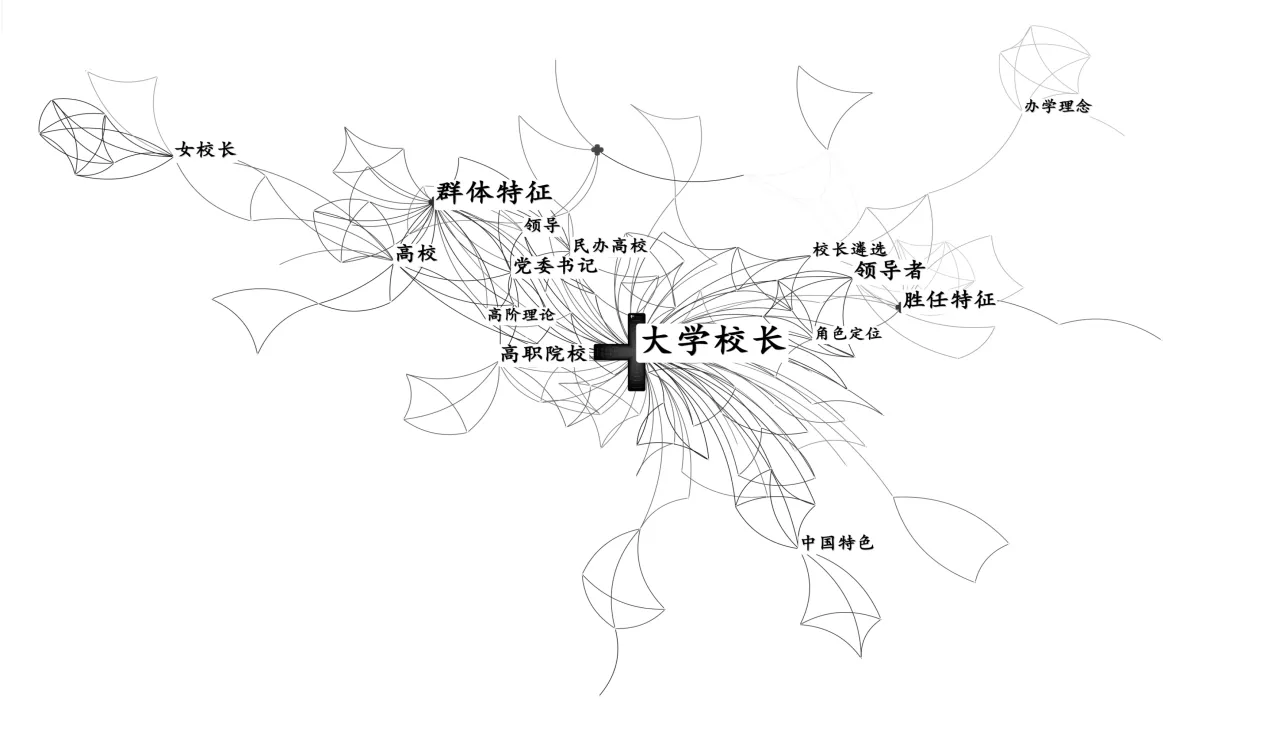

图4 为大学校长背景特征高频词共现知识图谱,“大学校长”“群体特征”“领导者”等高频词的中心性超过0. 1,说明关键词的连接非常紧密,是关键节点;词频在5以上的有“大学校长”“群体特征”“胜任特征”,这些均属于大学校长背景特征的热点研究主题。

图4 大学校长背景特征高频词共现知识图谱

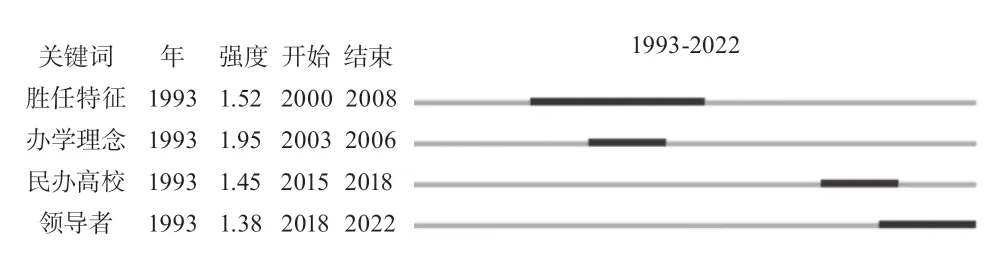

根据大学校长背景特征突发性关键词分析得到其关键词图谱(见图5),发现突发性关键词的突现性强度非常低,最高的“办学理念”的突现性强度只有1. 95,“胜任特征”“民办高校”和“领导者”的突现性强度都在1. 38~1. 52,说明研究热度不高;但“胜任特征”出现时间相对较长,有8年的时间,其他三个关键词均在3~4年。其中“领导者”是较新的研究热点,从2018年开始,延续至今,说明大学校长作为领导者的角色引起了学界的关注。

图5 大学校长背景特征突发性关键词(前4位)知识图谱

(四)研究聚类分析

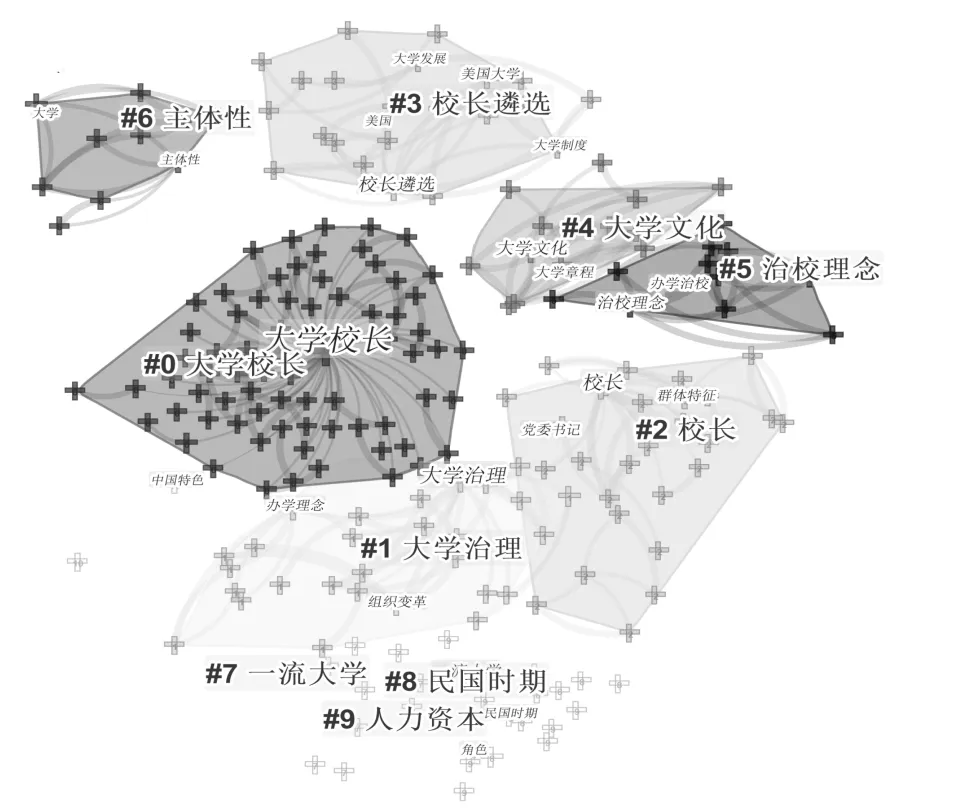

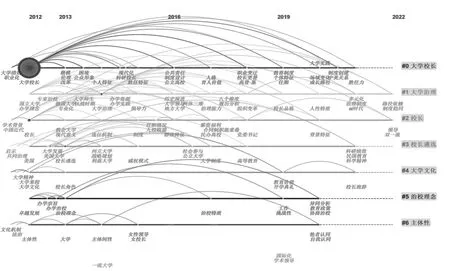

对关键词进行聚类分析,可以显示大学校长角色研究领域的研究前沿。使用LLR算法,生成大学校长背景特征研究关键词聚类知识图谱(见图6),前7个聚类标签分别是“大学校长”“校长”“大学治理”“校长遴选”“大学文化”“治校理念”和“主体性”。图7展示了关键聚类的时间线知识图谱,可以展示每一个聚类的发展变化过程。

图 6 大学校长背景特征关键词聚类知识图谱

图 7 大学校长背景特征研究关键聚类的时间线知识图谱

上述7个聚类可进一步分析归纳为大学校长群体特征、胜任特征和角色特征三类。

群体特征,由原聚类#0“大学校长”、#1“大学治理”、#2“校长”共同组成,包含79个关键词,高频词包括“大学校长”“特征”“领导者”“美国”“民办高校”。此类研究从大学校长素质研究开始,用问卷调查、扎根理论、履历分析、实证研究、对比研究等方法,对校长的个体特征、任职特征、治校特征等各种特征进行分析研究。具体来看,1993年国内研究者开始研究大学校长素质、背景特征,后期逐步从研究型校长素质特征的应然研究发展为对某一类型高校校长的背景特征研究,学界逐渐认识到不同类型高校校长素质特征存在不同。2008年大学校长背景特征研究开始使用实证研究方法,关注人口统计学背景、教育背景和学术背景,包括性别、年龄、政治面貌、学科、职称、学历、国外学习经历等。2011年开始关注职业背景,并与企业高管背景特征进行比较。2012年开始比较全面地研究校长背景特征与大学绩效的关系。高校校长群体特征的研究目的是发现中外同类型高校校长背景特征的差异、校长角色的演变,对选聘、培养国内高校校长进行思考和提出建议。此类主题的研究延续至今。

胜任特征,由原聚类#3“校长遴选”、#5“治校理念”共同组成,包含26个关键词,高频词包括“胜任特征”“领导者”“女校长”等。2007年国内学者开始正式研究校长胜任力特征,包括领导力、影响力、创新力等,2012年开始聚焦校长专业化、职业化问题,以及构建各类型高校校长的胜任力模型,旨在对校长的选聘、培养提出更专业化的建议。此主题的研究也延续至今。

角色特征,为原聚类#4“大学文化”、#6“主体性”共同组成,包含25个关键词,高频词为“个人特征”“角色”“认同”等,此类研究关注了大学校长角色定位与个人特征问题。目前此主题的研究还不是很多。

三、大学校长背景特征的研究结论

通过分析1993—2022年中国大学校长背景特征的研究文献发现,大学校长背景特征的关键问题包括个人特征、群体特征、角色特征、胜任特征、素质特征、人格特征、职业特征、权力特征等内容。其中个人特征、人格特征、素质特征属于群体特征的一部分;职业特征、权力特征与校长这个职位有关,属于胜任特征的一部分;角色特征与个人角色定位选择有关,单独列为一类。群体特征可以归为校长这一类人本身具有的素质特征,胜任特征是担任校长职位应具有的胜任力特征,角色特征则是校长基于个人的素质特征在职业角色选择后显现的特征。因此大学校长背景特征研究可以划分为群体特征、胜任特征和角色特征三大类。

(一)群体特征

大学校长背景特征研究与管理者背景特征研究不同,极少研究团队特征,主要研究的是个人背景特征。研究校长背景特征的文章大多不用“背景特征”,而用“群体特征”,研究对象绝大多数是各类公办高校(含高职)校长,极少数是民办高校校长。研究的维度包括人口统计学背景、教育背景(含学科专业、海外学习经历)、学术背景和职业背景(含任职经历、社会兼职、政治面貌、政治身份),更进一步的研究是群体特征与大学绩效、排名、大学发展、国际化战略、大学竞争力等的关系。研究范围覆盖各类型高校:公办高校、民办高校;本科高校、高职院校;一流大学、社区学院;英国大学、美国大学。研究方法主要使用实证研究方法和比较研究方法,目的是寻找大学校长群体特征中的共性,将中国大学与美国大学或世界一流大学的校长进行对比,民办高校与公办高校校长进行对比,从而发现我国大学校长或民办高校校长在背景特征方面存在的不足,进而提出加强校长建设的对策。已有研究发现,在校长学术和职业背景以及女性校长方面,国内外、公办和民办高校存在较大的差异。

1. 大学校长学术和职业背景。中国学者主要对公办重点高校校长背景特征展开研究,如“211工程”“ 985工程”及“双一流建设”高校,也有少量面向师范类、高职、民办高校校长的研究。白保中等从李清川的《中国知名大学大学校长访谈录》中选择排名前50的22位大学校长进行分析,重点研究了大学校长的个人信息(地域、学位、年龄)、专业背景与任职学校类型、专业背景、工作经历以及独特的经历[3]。尚冠军等和李巧针对“211工程”大学校长的研究发现,“211工程”大学校长的职业经历比较单一[4],党员身份的校长占绝大多数,理工类博士背景的校长居多,存在校缘关系等[5]。邴浩分析了大学校长教育背景与职业背景的变迁历程,认为首批“985工程”高校的校长在博士学位比例、任教职学校数、职业经历丰富程度、任职年龄及任期等方面,与2013年美国常青藤联盟高校相比,已经没有显著差别,但在校友情结、海外学习比例、多校领导岗位任职、学科背景等方面还有较大差异[6]。白华对一流大学建设高校的校长进行研究后,发现校长的群体构成趋于“同质化”倾向,选拔范围主要来自高等教育系统内部,以学术精英与高端人才为主,校长选任呈现出“土著”特征,职位的变迁路径比较“唯一化”[7]。张海生等将“双一流”大学校长与中国近代大学以及世界一流大学的校长进行对比,发现“双一流”大学校长在任职年龄、任职周期、性别结构、学缘关系、学历结构、学科归属等方面还存在一定的劣势[8]。除了对公办重点高校校长背景特征进行研究之外,有少量学者还关注了不同区域高校校长的背景特征。王涛涛研究了广东省80所高等职业院校校长[9];张锐等关注研究了海南省本科高校和高职院校的校长[10];全守杰等研究了江苏11所重点院校、11所具有博士学位授予权的非重点院校和22所无博士学位授予权的本科院校(不含民办)的大学校长[11]。也有学者研究了师范大学[12]和公办普通本科高校校长[13]。关于民办高校校长群体特征的研究不多,真正研究民办高校校长背景特征的是邱昆树,他基于民办高校校长背景特征、选聘途径的研究,对完善内部治理结构、建立校长准入和聘用标准、培养教育家型的校长、办行业特色型高校等给出了政策建议[14]。有些研究者是在研究其他主题时涉及了校长的背景特征。比如:在研究民办高校校长办学思想和自主权涉及任期,王彦才发现民国时期私立大学校长有较长的任期,相应地大学校长也有较大的办学自主权和较高的奉献精神[15];申政清等认为,当前的民办高校校长任期较短,自身作用发挥受到限制[16]。有学者在对大学创办者进行研究的过程中,发现董事长及其家属兼校长在校长来源中占比较高。王一涛研究了民办高校的创办者,发现18.9%的创办者任校长或兼董事长、或兼党委书记、或同时兼任三职,其子女担任校长等重要职务的现象日渐增加[17]。

2. 女性校长。李素敏等总结出20位欧美世界一流大学女校长的领导素质特征,即学术恒久斐然并具有丰富的管理经验、创新的办学理念、杰出的筹款能力、出众的协调合作能力、极具女性关怀和亲和力的人格魅力[18]。国内研究者还未将性别因素作为一个主要的分析范畴和内容来对待,较少专门研究女性校长。大多数的研究表明校长主要是由男性担任,如马春波等对双一流大学校长的研究、张应强等对公办普通高校校长的研究、申政清等对民办高校校长的研究,均得出类似结论。王饮寒等对1166所普通本科高等学校的7796位校级领导的简历进行整理分析,证实了女性领导担任正职少、副职多的纵向隔离现象,认为女性教育与学术背景偏低、国际化经历不足等问题制约了女性领导的发展[19]。

(二)胜任特征

胜任特征的研究一般基于大学校长应该具备的素质和能力,对照胜任力特征模型,发现某类高校校长群体特征的不足,进而提出选拔和培训校长的建议和对策。

1. 校长的胜任力模型。戴瑜认为胜任力研究是20世纪80、90年代英美等国教育管理的研究热点,旨在寻找学校管理者胜任工作所需的能力和行为表现[20]。刘新军等认为行业特色型大学胜任力由21个胜任特征构成,涵盖人格特性、教育思想、管理能力、发展能力和行业影响力5个维度[21]。谷丽等提出研究型大学科研校长的8个胜任特征,涵盖个性与职业素养、职业知识与技能和行为模式3个维度[22];方阳春等提出专业化大学校长胜任特征由7个范畴构成,即校长自我管理与发展素质、规划学校发展、优化内部管理、人才队伍建设、专业学科建设、内部关系与保障,以及外部关系与保障[23]。王云兰等认为目前的大学校长胜任力评价还不能真正反映校长的胜任力水平,需要从多位利益相关者视角来科学评价校长[24]。

2. 校长选拔方式。张东娇提出构建基于胜任特征的校长遴选体系[25];贺国庆认为,西方大学校长在中世纪主要是在学生或教师群体中选出,或者由学生和老师共同选举产生。近代大学形成了欧洲大陆模式、牛津大学和剑桥大学模式、美国模式等三种模式[26]。2017年关于美国大学校长的调查发现,15%的大学校长来自高等教育以外的地方,即为无学术背景、无高校任职经历的非传统型大学校长[27]。王文利认为,21世纪以来,非传统型大学校长兴起的原因来自美国高等教育竞争导致的大学校长遴选标准的嬗变,非传统型校长有其独特的领导优势,也面临较多的挑战[28]。邱昆树等在研究民办高校校长特征的时候,发现校长的产生途径包括举办者兼任或家属担任、校外聘任或内部培养[14]。张海生等提出适当延长校长的任职周期,注重优化校缘结构和地缘关系,充分考虑学历资格和海外背景,增加具有人文学科或社会科学背景的校长比例[8]。王一涛针对民办高校创办者接班人的选择问题,建议尽早规划接班人的选择,通过公共化的方式选择接班人,政府可设定接班人的门槛以及完善民办高校法人治理结构[17]。

3. 校长培养体系。Jamie D. Levy指出许多专业培训项目和专业证书项目为非筹款专业人士提供了优秀的培训,包括印第安纳大学筹款学院的筹款管理证书[29]。Sydney Freeman Jr. 和Frances K. Kochan认为筹款是一个校长没有做好准备的领域[30]。美国教育委员会(American Council on Education)2017年的美国大学校长研究发现,校长的主要时间耗费在财务管理、筹款、管理高层团队、董事会关系和注册管理方面[27]。周柯介绍了美国校长的培训经验:以参加者的实际需求为导向,目的明确、内容多样、形式多元;培训分为三种,第一种是定期以研讨会的形式培训校长会给大学带来什么样的影响,第二种是提高大学校长的领导力和管理技能,第三种是为了大学校长适应校长岗位的需要进行培训[31]。张东娇提出构建基于胜任特征的校长培训体系;国内曾经有大学的教育学院举办过校长班,面向校长、副校长或者高校重要职能部门的处长,培养教育领导与管理的博士[24],但更多的是通过举办“高校党委书记校长专题培训班”进行校长的培训。

(三)角色特征

角色特征在大学校长背景特征研究中属于相对较小但较为重要的热点。它主要研究校长角色与个人特点的关系。俞婷婕发现澳大利亚大学校长要扮演的是多重、复合型的角色,所以大学校长最基本的个人特征及属性应该是高校管理的资历与经验、学术成就和声誉、个人影响、与政商界合作的经验、海外经历及国际视野[32]。孙家明等认为大学校长作为管理者和领导者会在行为上产生角色冲突,其行为主体、行为结构、行为导向和行为目标都会呈现不同的行为特征[33]。关于角色特征的研究虽然很少,但是随着高等教育的大众化,学校类型更加复杂化,大学校长角色特征的研究会越来越重要。

四、大学校长背景特征的研究趋势

(一)加强大学校长的管理行为和管理效果研究

在大学校长背景特征研究标准化、全面化和持续化的基础上,用实证研究方法开展不同背景特征对管理行为、管理效果等方面的影响研究。管理行为包括校长领导力、治校策略、冲突管理等;管理效果包括大学竞争力、任期绩效、风险控制等。类似研究既可以使用定量研究,也可以采用深度访谈等质性研究方法。无论是定量研究还是定性研究,都能进一步深化大学校长背景特征的研究,也能对高校内部治理产生促进作用。

(二)分类开展校长背景特征研究

根据不同高校类型分类开展校长研究,有助于更有针对性地开展校长选聘、培训等建设工作。“十三五”期间国家对高校的分类主要为研究型、应用型和职业技能型三大类,这也是目前我国高等教育机构的基本布局。不同类型的高校人才培养目标不同、招生层次不同、发展目标不同,因此对校长的角色定位、职责任务等要求也随之不同。未来校长不应该是全能型的校长,而更应该是专业化的、适合于学校分类定位的校长。鉴于校长角色定位和期待不同,未来应该更多地围绕校长角色所需的胜任力特征开展校长建设。

(三)关注女性校长领导特质研究

进一步关注、研究女性校长的领导特质及其在高校领导与管理方面的成就。尽管女性校长在高校校长中仍占少数,但不管是企业界女性高管、政界女性领导者还是高校女性校长,都是非常值得关注的群体。女性领导者有着不同于男性的领导特质,在决策风格、管理行为、冲突管理、工作家庭平衡、职业生涯发展等方面值得进一步研究。

(四)建设大学校长背景特征数据库

可借鉴国外经验,建立统一的大学校长数据库,以更好地对全国性大学校长进行研究。高等教育学会或第三方权威机构可以建立标准化、全国性和持续性的数据库,促进大学校长研究的基础数据更加具有统一性、全面性和及时性特征。标准化的数据库意味着对校长背景特征的全面覆盖,包括人口统计数据、学术背景、职业轨迹等;全国性的数据库要包括对全国各类高校的全覆盖,对校长任职高校名称、类型等进行统计;持续性的数据库是指每隔一段时间需要进行数据收集和更新,因为基于时间的变化,校长会发生更迭,如退职退休、调入调出、晋升降职等,数据持续更新会让数据库更具使用价值。