游客生态系统文化服务价值感知的生态消费行为选择意愿效应

2022-10-20郭晓彬付鹏飞

郭晓彬, 姚 娟, 付鹏飞

(新疆农业大学经济管理学院,乌鲁木齐 830052)

近年来,国家“五位一体”等战略布局明确要求要大力推进生态文明建设,为满足人民对高质量生活的追求不断开发更多优质的生态产品.新疆天山世界自然遗产地蕴含着丰富的生态系统文化服务价值,是重要的生态旅游目的地,但由于其生态系统的脆弱性,游客的不文明旅游消费行为严重影响了当地生态旅游系统的可持续发展.因而,引导游客旅游消费行为的文明化、绿色化、生态化成为目前亟需解决的重要问题.有研究指出,意愿在一定程度上决定着行为选择,是行为重要的预测指标.世界自然遗产地具有不可替代的资源与精神价值,包含了主观意识与物质投射的双重特性.生态系统文化服务体现在教育价值、美学价值、精神和宗教服务价值等多个方面,但由于文化服务自身的非物质性和无形性,其价值很难被量化评估,因此,学界普遍采用游客等客体对文化服务的感知来衡量与评估文化服务价值[1].游客对文化服务不同维度的价值感知可以衡量文化景观的客观实用性,感知评判对研究遗产地复杂的文化服务价值具有重要的意义.在心理学方面,感知作为重要的前因变量,在解释个体行为方面发挥着重要作用[2],意愿在二者之间作为中介因素起着调节作用.消费领域普遍认为,消费者对外界环境的感知对其消费行为的决策会有一定的影响[3-4],感知力越敏锐的人,对外界所给予的刺激越强烈,所作出主动性行为的概率也越大[5].游客作为主要的文化服务消费群体,其旅游活动的本质是与旅游目的地提供的各项服务进行互动,在此过程中游客会对当地的生态系统文化服务产生不同程度的感知与理解,导致其对旅游目的地的心理认同感出现差异,进而影响其对旅游消费行为的选择意愿[6].

在世界自然遗产地文化服务开发水平普遍较低的现实背景下,研究游客生态系统文化服务价值感知对其生态消费行为选择意愿的影响,对促进旅游区生态系统文化服务质量的提升和旅游业的可持续发展具有重要意义.因此,本研究以新疆天山世界自然遗产地巴音布鲁克片区为例(以下简称巴音布鲁克遗产地),从游客感知视角出发,通过构建遗产地生态系统文化服务的感知维度,分析游客对研究区生态系统文化服务价值的感知水平,探究在不同感知水平下游客生态消费行为选择意愿的差异,为包括巴音布鲁克在内的世界自然遗产地文化旅游的合理开发提供参考与借鉴.

1 研究区概况及研究设计

1.1 研究区概况

巴音布鲁克遗产地位于新疆巴音郭楞蒙古自治州的和静县西北部(42°39′29″~42°58′26″ N, 83°43′5″~E84°36′18″ E),地处中天山山脉的尤尔都斯盆地,总面积约1 094.48 km2,是“天山廊道世界遗产旅游产业带”的核心景区.遗产地内生态系统独特,生态基底良好,具有十分重要的科学价值.巴音布鲁克草原上居住着蒙、汉、藏、哈等9个民族,民族风情绚烂多彩,宗教文化和非物质文化遗产丰富,具有浓重的地方特色和较为深厚的文化底蕴.近年来,巴音布鲁克遗产地的旅游业凭借自身独特的自然和人文景观发展迅速,游客规模不断扩大.但在区域经济得到发展的同时,文化遗产资源开发不当、生态环境问题逐渐凸显,威胁着当地旅游业的可持续发展.因此,本研究通过对巴音布鲁克遗产地游客的文化服务感知价值与消费行为选择意愿的效应分析,为生态脆弱区域利用文化资源促进生态旅游产业的高质量可持续发展提供科学依据.

1.2 研究设计

旅游业的飞速发展不仅给游客消费带来了更为多元的消费选择,也提出了更高的要求,生态消费理念顺势而生.生态消费意愿是指个体愿意在维护自然生态平衡的前提下,进行可持续性生存和发展等消费活动的心理倾向,是一种不受物质羁绊、杜绝奢靡,符合生态文明建设和人类可持续发展要求的心理诉求.游客感知是人们通过感官对旅游对象、旅游环境条件等信息所获得的心理认知过程,是旅游者将外部的旅游信息转换为自身内部思维的过程[7-8].感知作为重要的心理变量,是影响生态消费行为意愿的关键因素,影响着感知主体的心理行为[9].

1.2.1 问卷结构与调查过程 问卷内容主要包括三部分:1) 游客的基本属性,设计的问题主要是游客的个人统计学特征(包括性别、年龄、职业等)和游客的出游特征(组织形式、交通方式、留宿状况等);2) 游客对研究区生态系统文化服务价值的感知状况,参考生态系统文化服务的定义与分类,并结合研究区实际情况,确定为地方感、教育价值和休憩价值三个维度进行分析,并采用李克特5点量表法获取游客对不同生态系统文化服务价值的感知水平;3) 游客的生态消费行为选择意愿.游客的生态消费活动围绕食、宿、行、游、购、娱等传统六要素展开,废弃物的排放贯穿旅游活动的整个过程,但巴音布鲁克遗产地内游客游览统一乘坐区间车,且游览线路固定,在交通方式和游览方面不存在消费选择的差异,此外2020年由于疫情防控的原因,研究区娱乐活动形式单一,主要以旅游观光、民俗家访为主,消费行为选择差异不大.因此,本文借鉴学者孙岩等[10]的研究设计“在旅行中,我会使用环保餐具,不浪费食物”等四个题项并采用李克特5点量表法来测量游客在“食、宿、购与废弃物排放”等方面的消费选择意愿.本次数据源于2020年6月在巴音布鲁克遗产地进行的实地考察和问卷调查,共发放问卷275份,剔除关键指标缺失的无效问卷之后共得到有效问卷261份,问卷有效率为94.9%.

1.2.2 研究假设 遗产地是具有典型地方性特色的资源,具有重要的文化服务价值.在旅游学领域,地方感被概括为旅游个体在旅游目的地的自然特质或文化特征等地方性特色认知的基础上,产生的主观情感[11],是对环境的一种认同感[12].地方感通过个体和地方交互作用从而呈现出正向的情感纽带,当个体对环境的认同感较强时,会加深其环境责任感[13].不少研究也发现旅游者与景区、旅游目的地之间的情感连带关系是驱动旅游者实施对景区环境有益行为的重要影响因素,游客与旅游目的地的情感关联越紧密,越能激发其对旅游目的地的亲环境行为,即越倾向于选择生态行为[14].因此,本研究参考刘钟龄等[15]的研究,设计“我能适应本地传统的蒙古族喝酒习俗”等四个题项作为“地方感”的代理变量,并提出假设:

H1:地方感的感知水平能够正向影响感知主体的生态消费行为意愿.

教育广义上指影响人的身心发展的社会实践活动[16].遗产旅游区除了能提供自然化的休憩功能之外,其独特的自然和人文景观也具有环境教育功能,其教育价值强调依托旅游环境、游客通过与具有教育功能的空间环境互动实现正式或非正式的教学与学习,并获得教育感知等主观感受.相关研究也表明,环境教育作为一种强有力的工具能使公民产生绿色行为[17].因此,本研究借鉴陈莹等[18]的研究,设计“景区的活动项目很有内涵”等四个题项作为“教育价值”的代理变量,并提出假设:

H2:游客对教育价值的感知水平能够正向影响其生态消费行为意愿.

休憩价值强调游客在目的地所进行的游憩活动与地方联结和旅游体验带给游客的地方意义.有研究指出个体的坏心情会诱发其负面行为,游客对旅游目的地休憩价值的感知水平会显著影响其情绪反应,进而引发相应的行为选择[19].感知水平较低可能会引发感知主体无聊不快等消极情绪,并进一步导致负面的反应行为;反之,较高的感知水平给游客带来的舒适感可以陶冶情操,使个体心情愉悦,进而激发游客的约束行为和自我责任感.因此,本研究借鉴郭洋等[20]、付晶等[21]的研究设计“景区风景优美适合拍照放松”等三个题项作为“休憩价值”的代理变量,并提出假设:

H3:休憩价值的感知水平能够正向影响感知主体的生态消费行为意愿.

1.2.3 研究方法 熵值法是一种评价研究对象重要程度的研究方法,可以对指标权重进行客观赋值,从而避免主观赋值的随机性.随着测度技术的不断完善与成熟,该方法现已广泛应用于多种领域.本研究应用熵值法对游客生态系统文化服务感知中的各项指标进行权重赋值,以此得到不同维度的感知水平.在对数据进行标准化处理后,构建标准化矩阵X=(xij)m×n(i=1,2,…,m;j=1,2,…,n),通过计算各指标的信息熵Hj和权重wj,获得综合得分Z,计算公式为:

(1)

其中,

(2)

(3)

结构方程模型本质上是一种验证式的模型分析,检验数据与假设模型的拟合或一致程度,或者说是用数据拟合假设模型.其需要在理论或经验法支持的情况下才能进行构建.结构方程模型强调理论的合理性,模型适配度检验的目的是评价数据与假设模型是否相互匹配,而不是说明路径分析模型图的好坏,如果模型适配度检验完全符合评价标准,证明该模型图比较符合实际数据的情况.本文利用结构方程模型研究地方感、休憩价值、教育价值与消费选择之间的逻辑关系.

2 样本特征与模型检验

2.1 样本特征

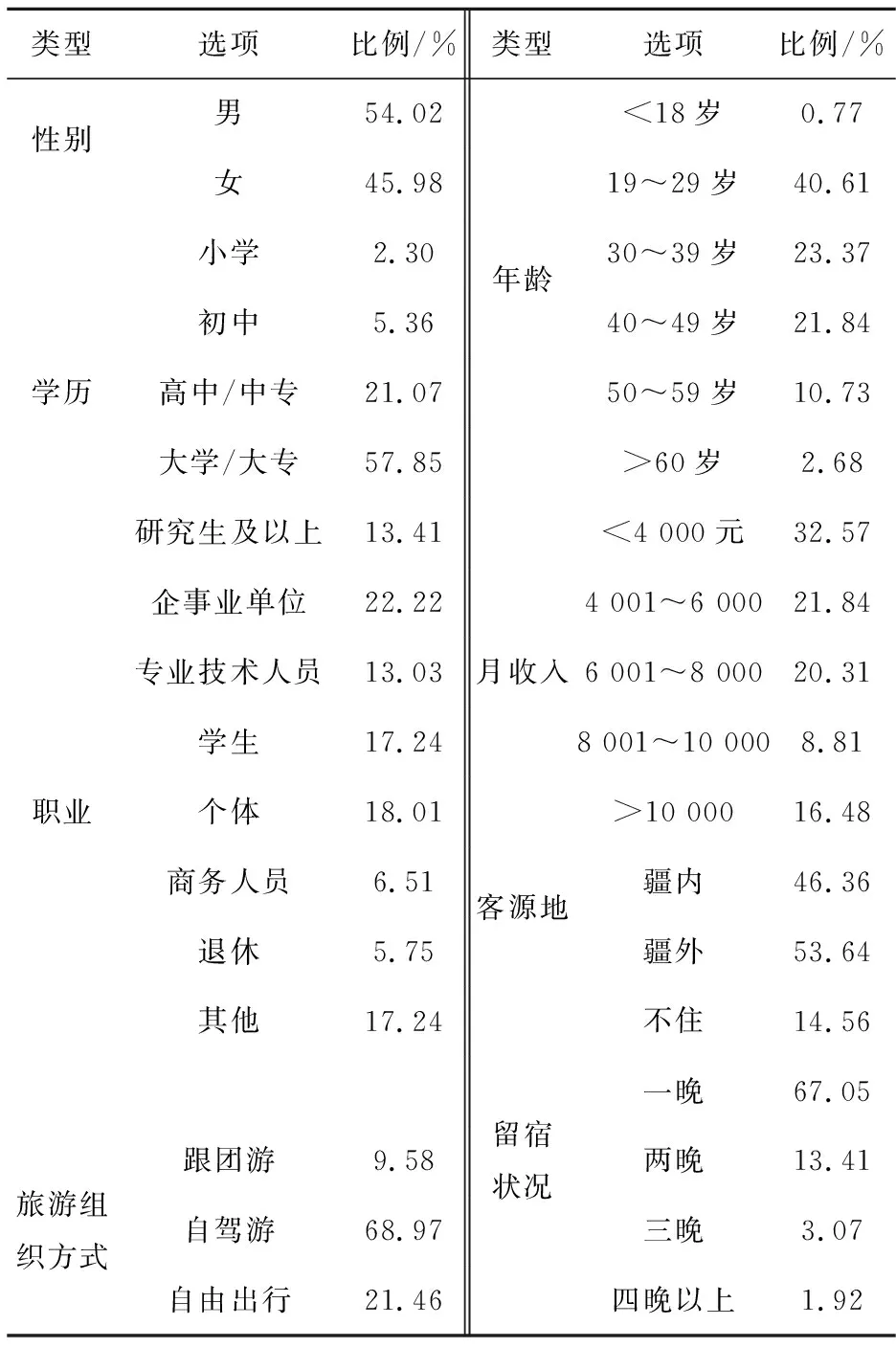

表1中列举了研究样本的基本特征,从中可以发现,受访游客中男性比例略高于女性,占54.02%;受访者大多为月收入在6 000元以下的中低收入人群,占54.41%,超过受访者一半.年龄结构方面以19~39岁人群为主.其中,19~29岁占样本总数的41.34%;其次是30~39岁的游客,占总样本数的23.23%;18岁以下的游客最少,仅占0.79%,表明当前游客主体是有一定收入基础的中青年人群;受访游客的受教育程度相对较高,其中大学或大专学历占样本总数的57.87%,初中及以下学历者占比偏低,仅7.48%;受访游客以收入稳定且有固定节假日的企事业单位人群居多,占22.22%,其次为个体劳动者和学生,分别占18.01%和17.24%,退休人员占比最少为5.75%;受访者中46.36%来自新疆省内,自驾游是受访游客最青睐的旅游出行方式,占68.97%;此外,85.45%的受访游客都会选择在镇区留宿,其中留宿时长为“一晚”的游客占绝大比例,为67.05%.

表1 受访游客人口统计信息Tab.1 Demographic information of interviewed tourists

2.2 模型检验

2.2.1 验证性因子分析 本文采用内部一致性系数(Cronbach’sα)、潜变量组合信度(CR)对量表进行信度检验,结果见表2,地方感、教育价值、休憩价值、消费选择4个潜变量的信度系数均显著大于0.7,说明问卷数据具有较好的可靠性与内部一致性.组合信度CR介于0.847~0.914之间,远大于0.7的标准值,进一步说明遗产地地方感、教育价值、休憩价值和消费选择4个潜变量的内部一致性较好.效度检验方面,本文采用了收敛效度和区分效度.KMO值为0.895,显著大于0.7的标准,Bartlett’s的球形检验结果通过p<0.05的显著性检验水平,并且地方感、教育价值、休憩价值和消费选择4个潜变量的平均方差提取量(AVE)值介于0.583~0.776之间,远大于0.5的标准,表明本文中所选的4个潜变量可以较好地解释变量的方差,调研数据具有较好的收敛效度,适合进行因子分析.根据验证性因子分析结果可以看出,文化服务感知因子方差解释率分别是29.484%,27.200%,24.629%,旋转后累积方差解释率为81.313%,因子可以有效的提取出信息.文化服务感知因子和消费行为选择因子的所有研究项对应的共同度值均高于0.4(限于篇幅未在文中展示),意味着研究项和因子之间有着较强的关联性,问卷设计合理.

表2 验证性因子分析结果Tab.2 Confirmatory factor analysis results

2.2.2 结构方程拟合模型检验 利用AMOS 24.0检验整体模型的拟合度.模型拟合度检验结果显示:绝对适配度、增值适配度和简约适配度等整体模型拟合度指数均达到最佳判别标准.绝对适配度检验指数:卡方自由度(χ2/df)比值=3.290略大于3,在小于5的可接受范围内[22].RMSEA=0.091<0.10;增值适配度指数,CFI=0.937>0.9,NFI=0.911>0.9,TLI=0.921>0.9;简约适配度指数,PNFI=0.729>0.5,PGFI=0.619>0.5.综合绝对适配度、增值适配度、简约适配度3类适配度指数来看,该模型整体拟合效果较佳,具体结果见表3.

表3 模型拟合指标Tab.3 Model fitting indicators

3 结果与发现

3.1 生态系统文化服务感知水平

游客对研究区生态系统文化服务的感知水平可以反映出游客在旅游消费活动中对生态系统文化服务的需求与认同.表2结果显示,游客对研究区生态系统文化服务的感知水平排序依次为休憩价值>教育价值>地方感.游客对休憩价值的感知水平最高,这可能是由于一方面自2002年巴音布鲁克遗产地旅游开发建设以来,政府不断加大资金投入,拥有了较为完善的基础设施,使游客充分感受到旅游过程中便利性;另一方面,巴音布鲁克遗产地具有良好的生态环境和独特的人文景观,满足了游客在旅游过程中的精神需求,其蕴含的的休憩价值得到了充分展现.遗产地的教育价值主要体现在旅游环境与游客之间有形或无形的教学与学习,从结果来看,游客能够普遍感受到遗产地的教育价值.这主要是因为巴音布鲁克遗产地除了具有极高的生态学价值之外,遗产地内还保留了大量的古墓葬、岩画、石人等文物遗址,文化历史底蕴深厚.此外,长期的历史沿革中在这片土地上还形成了独特的草原文化,游客可以聆听这里人、动物、草原和谐共处的故事,体验历史悠久的游牧民族的生活与风情,潜移默化的感受这片土地上独有的文化内涵.游客对研究区地方感的感知水平最低,可能是因为在较短时间的旅游过程中,游客对当地民族特色了解较少,短时间内难以建立较高的心里归属感.

3.2 生态消费行为选择意愿

由表2消费行为选择得分均值可以看出,旅游过程中游客在废弃物排放方面的生态消费行为选择意愿最强烈,得分为4.356,在住宿方面愿意选择生态酒店的意愿最弱,得分为3.935,在餐食和购物方面选择生态消费行为的意愿居中,均值分别为4.218和4.096.由此可见,游客生态消费行为选择的差异主要体现在住宿和废弃物排放方面.游客选择生态酒店的行为意愿最弱,这主要是因为生态型酒店相较于普通酒店来讲价格较高,在一定程度上会影响游客的消费行为选择;游客在废弃物排放方面选择生态消费行为的意愿最为强烈,这主要得益于景区在基础设施建设和环保行为的宣传,使游客能够感受到绿色旅游的良好氛围,在社会规范和群体压力的影响下,游客会主动减少不文明行为的发生,实现消费行为的生态化.

根据结构方程模型估计结果表4可知,假设H1、H3路径均通过了显著性检验,假设H2未得到验证,即地方感和休憩价值的感知水平能够显著影响到游客的生态旅游消费行为意愿,而教育价值的感知水平与生态旅游消费行为意愿之间的关系尚不明确.

地方感对游客的生态旅游消费行为意愿有着正向影响.世界自然遗产地蕴含着丰富的物质和精神财富,独特的人文景观是其重要的旅游吸引物.一方面保持文化的原真性,是遗产地生态旅游高质量发展的重要前提保障.遗产旅游作为一种探寻过去历史、追溯群体记忆、体验地方文脉的旅游方式,追求文化的原真性的真实体验是游客重要的旅游动机,游客重视文化原真性的感受甚至高于对遗产地本身价值的感知.另一方面,旅游活动中的地方感显著表现在游客对于旅游地文化的认同上.游客对于旅游地文化服务的真实的参与式体验,会增强其对目的地情感上与文化上的共鸣,进而提高游客对目的地的满意度和忠诚度,并通过游客的行为选择体现出来.根据态度理论,游客的主观感受和外部环境会影响其行为选择.游客在旅游过程中对旅游地的原真性文化服务的感知,通过影响游客的地方感,对其生态旅游消费行为选择意愿产生潜移默化的影响.因此,旅游地通过营造出较好的文化原真性体验,使得游客切实参与文化体验之中,提高游客的地方感程度,不仅能够使得游客获得良好的精神体验,更会进一步影响游客的生态消费行为选择意愿.

表4 模型回归系数汇总Tab.4 Summary of model regression coefficients

休憩价值的感知水平对游客生态旅游消费行为意愿有正向影响.由于社会经济的快速发展,人们不断地感受到工作与生活的压力,对旅游消费也有了更多精神方面的需求,追求旅游过程中舒适化、个性化的精神体验,以达到生理和心理上的放松,因此越来越多的文化旅游产品以舒适精美、注重体验效果的形式被游客热捧.休憩服务是游客旅游中最被看重的一项服务,贯穿于游客的旅游活动过程中,是旅游者为追求精神享受所选择的一种休闲行为.游客对旅游地的休憩功能的消费可以改变游客的心理水平并调整其心理结构,进而获得生理上、心理上和精神上的满足.而根据态度理论,态度是个体对特定对象或行为所持有的一种稳定的评价性反应[23],并作为起始变量对其他心理行为产生直接或间接影响[24],人们的态度一经形成便保持相对稳定,并对行为起决定作用[25].从心理学角度来说,当个体的态度发生改变时,会对其情感、意志等心理产生联动反应,进而影响人们的行为选择.游客对旅游地休憩价值的感知程度决定了其旅游活动中的心理变化趋势,较高的感知水平可以改善游客对旅游地的态度,引发其生态保护意愿,进而影响到游客对生态旅游这一消费方式的认知和选择意愿.

4 结论及建议

4.1 研究结论

本研究从游客的感知视角出发,通过构建遗产地生态系统文化服务的感知维度,得出游客对研究区生态系统文化服务价值的感知水平,并在此基础上进一步探讨了不同感知水平对其生态消费行为选择意愿的影响关系.得出如下结论:游客对研究区生态系统文化服务价值的感知水平由高到低排序依次为休憩价值、教育价值和地方感,表明巴音布鲁克世界自然遗产地的休闲旅游功能得到了较为充分的开发,但教育价值和地方感等深层次文化服务功能仍存在较大的挖掘空间.游客生态系统文化服务价值的感知水平对其生态消费行为选择意愿具有重要的影响作用,具体表现在地方感和休憩价值的感知水平对游客生态消费行为选择意愿有着正向影响,但教育价值的感知水平与生态消费行为选择意愿之间的关系尚不明确.

4.2 开发建议

以上分析可以看出,旅游者对生态系统文化服务价值的感知水平能够显著影响其在旅游活动中“餐食” “住宿”“购物”“废弃物排放”等方面的消费行为意愿,感知水平越高的消费者,认同和认可生态消费行为的态度越强烈,所作出主动性行为的可能性越高.也就是说,人类的生态消费行为具有明显的心理依赖性.鉴于以上结论提出应着力拓宽游客生态系统文化服务的感知途径,提高游客对生态系统文化服务价值的感知水平,增强其生态消费行为选择意愿的建议.

4.2.1 合理设计文化体验活动,激发游客地方认同感 参与文化体验活动是游客直接感知文化服务的途径,也是游客十分愿意参与和接受的文化服务感知方式.目前遗产地的游览路线集中在遗产主入口至巴西里克观景台区间,游览面积较小且以观光游览为主,游客参与式活动体验也主要以中青年游客钟爱的骑马为主.以蒙古族土尔扈特部落为背景的大型实景剧《东归·印象》,借助“实景”这一舞台,真实的还原了东归历史,观赏该剧成为游客体验和感知当地文化的主要方式.但是2020年由于疫情特殊原因该剧演出受到影响,大大影响了游客对遗产地生态系统文化服务价值的整体感知.因此兼顾不同年龄群体的利益诉求,合理设计文化体验活动是十分有必要的.因而在巴西里克观景台可适当增加“喝马奶酒、吃手抓饭、听蒙古长调、赏蒙古族舞蹈”等独特的蒙古族牧民草原生活民俗体验活动,打造外围游览路线,在景区可适当开发多种形式的地方文化和民族风情的文艺展演,增加节事活动宣传,为游客展示民俗、节庆、乡情等,将地区隐性民俗文化显性开发.此外,还应加强民俗文化旅游发展的组织保障,这样不仅可以降低不确定因素带来的负面影响,增加游客在景区的停留时长,促进民族间的跨文化交流,还可以避免一种艺术形式因过度开发而造成的商业化.

4.2.2 完善解说标识系统,深度挖掘遗产地教育价值 巴音布鲁克世界自然遗产地地质地貌独特、蒙古族民俗风情浓厚,完善研究区的解说标识系统有利于传播当地文化,提高游客对研究区文化服务价值的整体感知.从游客中心乘坐区间车出发到达景区游览点车程较长,因此可在区间车上安排导游讲解或播放景区游览宣传片,通过音频、视频、专业咨询人员等,为游客提供遗产地价值的语音影音解说和问题解答.此外,景区还可以立足于土尔扈特蒙古族东归爱国情怀,在游客中心增设东归文化普及窗口,进而加深景点的文化内涵和历史厚重感;在各个景点放置解说牌、开设标本室、陈列展览室等,更加全面、系统、科学地展示遗产地的草原湿地、独特生物等科学价值内容.例如在“天鹅家园”景点设立科普小站,介绍天鹅的种类、生活习性等;在“巴润库热庙”展示藏传佛教相关文化、书籍等;在“九曲十八弯”观景台除了展示最佳摄影系数之外,还可以科普其特殊的地貌.

4.2.3 完善基础服务设施,提高景区休闲游憩功能 高品质的旅游资源需要高质量的软环境支撑来吸引更多的潜在旅游者.因此景区要加大力度完善基础设施建设,努力改善景区交通、加强景区治安管理、提升导游解说与景区服务水平等.其次,将加强人文关怀的体验程度纳入景区开发建设中,为特殊人群如老人、小孩等提供满意的游憩方案.此外还需要加强景区服务人员的服务品质,改善服务态度,针对不合理的商家进行整改,从而提高游客满意度.

4.2.4 利用现代传媒,加大景区文化价值普及和宣传力度 现代传媒推动着文化的发展,也正深刻地改变着人们的生活方式和获取信息的途径.微媒体成为人们获取信息的主要渠道.因此,遗产地应顺应时代潮流,聘请专业人员撰写具有深度的游赏文化推文,利用微博、微信等手段传播;此外,还可以通过微视频、微电影等微传播方式,将其文化内涵全方位、立体化地展现出来.如可将东归历史、蒙古族的特色建筑、语言、服饰、美食、风俗、宗教信仰等拍摄成东归文化系列微视频、微电影,并在微博、抖音、火山小视频等各大平台展演,通过微视频、微电影讲述东归故事、凸显遗产地特有文化,将真实的巴音布鲁克、蒙古族土尔扈特部落和特色民俗文化更加生动、形象、直观地展现在人们面前,让这片土地上的文化变得可感可知可触.