基于土地利用变化的江苏盐城湿地自然保护区生境质量评估

2022-10-19杨加猛陈禹衡毛岭峰葛之葳

李 潇,杨加猛*,陈禹衡,毛岭峰,葛之葳

(1.南京林业大学经济管理学院,江苏 南京 210037;2.南京林业大学生物与环境学院,江苏 南京 210037)

生物多样性是人类社会赖以生存和发展的基础,是经济社会可持续发展的基石和保障,也是衡量一个地区环境质量和生态文明程度的重要标志[1]。然而经济的快速发展和全球气候变化给生物多样性带来了日益严峻的挑战[2-3]。建立自然保护区是保护区域生境质量和生物多样性最直接、最有效的方式[4-5]。世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)将自然保护区定义为“通过法律及其他有效方式用以保护和维护生物多样性、自然及文化资源的土地或海洋”[6]。截至2018年7月,全球各种类型、不同级别的自然保护区覆盖了全球陆地面积的14.9%和海洋面积的16.8%[7]。但已有研究表明,在生物多样性保护成效方面,自然保护区存在明显不足,只有20%~50%的保护地得到了有效管理[8-9]。在世界各国自然保护区飞速发展的同时,如何评估自然保护区生境质量和生物多样性保护成效逐渐引起人们的关注[10-12]。

土地利用变化是造成全球生境丧失、生物多样性减少的直接原因之一[13-14],目前有关区域生境质量和生物多样性保护成效评估的研究大多基于研究区域的土地利用变化情况展开。相关研究主要集中于两方面:一是通过量化生物多样性保护价值对生物多样性保护成效进行评估,研究成果基本涵盖了不同类型的生态系统,如湿地生态系统[15]、热带森林生态系统[16]、草地生态系统[17]、海洋生态系统[18]、海岛生态系统等[19];二是运用InVEST模型生境质量模块对研究区域生物多样性保护成效进行评估,目前该模块已被广泛运用于我国三江平原地区[20]、内蒙古地区[21]、白洋淀流域[22],以及印度尼西亚中部地区[23]和美国明尼苏达州[24]等不同区域、不同尺度的生物多样性保护成效研究中。

江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区(简称盐城自然保护区)是我国第一个滨海湿地类型的世界自然遗产,生物多样性保护意义重大。为此,本研究基于盐城自然保护区2000—2018年5期土地利用数据,结合土地利用转移矩阵、InVEST模型等方法对盐城自然保护区的生境质量进行评估,以期为提升保护区生物多样性保护水平、改善区域生境质量提供决策参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

江苏盐城自然保护区位于我国江苏省盐城市沿海区域(119°29′~121°16′E, 32°20′~34°37′N),地跨响水、滨海、射阳、大丰、东台5个县(市),海岸线长达528 km[25]。该保护区地处暖温带向亚热带过渡地区,受海洋性气候、大陆性气候双重影响,保护区内空气湿润、日照充足、雨热同期。年均气温为13~14 ℃,全年风速为4~5 m/s,全年无霜期216~225 d,全年平均降水量为900~1 100 mm,且降雨分配不均,5—9月雨量较为集中[26]。盐城自然保护区包含核心区、缓冲区和实验区3个部分,经过两次功能区规划调整,目前保护区总面积为247 260 hm2[27]。

1.2 数据来源

研究使用的5期(2000年、2005年、2010年、2015年和2018年)江苏省土地利用栅格数据(空间分辨率为30 m)、县级行政区划数据以及国家级自然保护区边界数据,均来自中国科学院资源环境科学数据中心(https://www.resdc.cn/)。根据土地资源及其利用属性对盐城自然保护区各土地利用类型进行分类:一级(二级)分类包括耕地(水田、旱地),林地(有林地),草地(高覆盖度草地),水域(河渠、水库坑塘、滩涂),城乡、工矿、居民用地(农村居民点、其他建设用地),未利用土地(裸地)6类。

1.3 生境质量评估方法

采用InVEST模型[28-29]中评估区域生物多样性状况的Habitat Quality专业模块,结合研究区域土地利用信息,提取对研究区域生物多样性构成威胁的各种生态威胁因子,并依据各生境对生态威胁因子的敏感度,以生境退化程度和生境质量指数为主要指标,对研究区域的生境退化程度和生境质量进行评价[30-31]。

生境退化度(Dxj)的计算公式为:

(1)

式中:R表示生态威胁因子的数量;r为生境的生态威胁因子;Yr表示生态威胁因子r图层栅格的数量;Wr表示生态威胁因子的权重;ry表示威胁因子对生境y的影响程度,取值为0~1;βx表示栅格x可接近的水平;Sjr表示土地利用类型j对生态威胁因子r的敏感程度;irxy表示生态威胁因子r在栅格x的生境对栅格y的影响。irxy=1-dxy/dr,max,其中,dxy表示栅格x与y之间的线性距离,dr,max表示生态威胁因子r的最大影响距离。

生境质量Qxj的计算公式为:

(2)

式中:Qxj表示土地利用类型j中栅格x的生境质量;Hj表示土地利用类型j的生境适宜度;Dxj表示土地利用类型j中栅格x的生境退化度;z为归一化指数,k为半饱和常数。参考相关文献[32-33]及InVEST模型用户手册,z取值为2.5,k为默认值0.5。

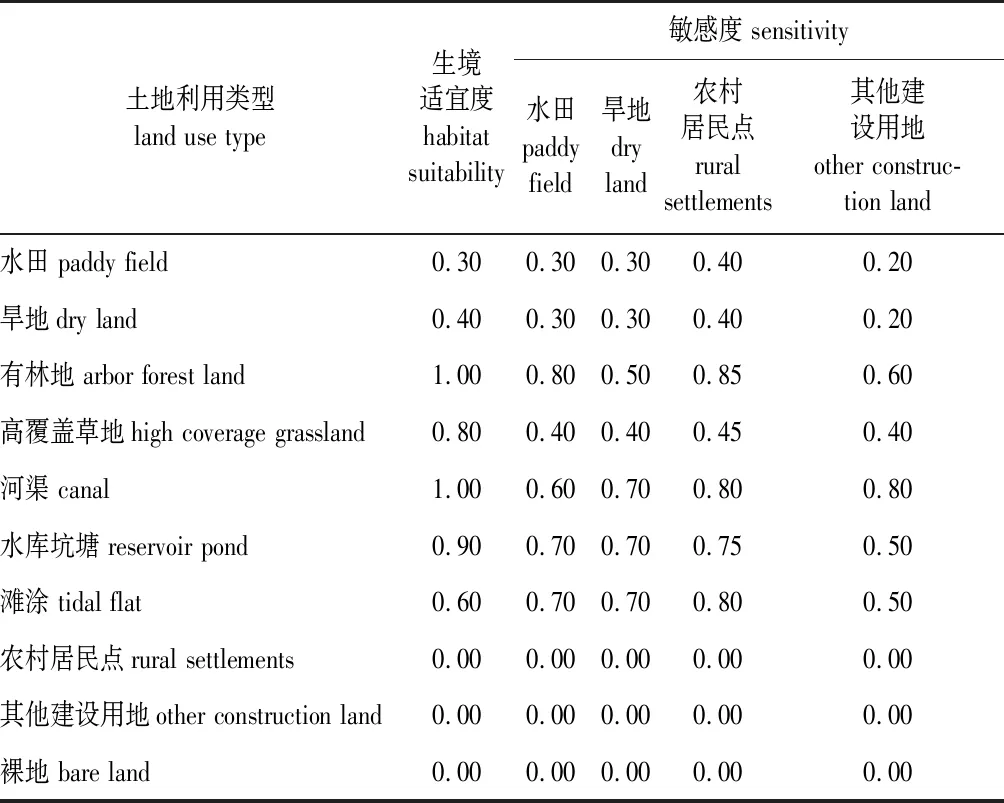

根据文献[34-36]并结合盐城自然保护区的土地利用实际情况,将水田、旱地、农村居民点和其他建设用地4类土地利用类型作为生态威胁因子,4个生态威胁因子的最大影响距离依次为8、8、5和7 km,权重依次为0.7、0.7、0.6和1.0,水田、旱地的衰退关系为线性关系,农村居民点和其他建设用地的衰退关系为指数关系。

2 结果与分析

2.1 盐城自然保护区土地利用变化时空格局

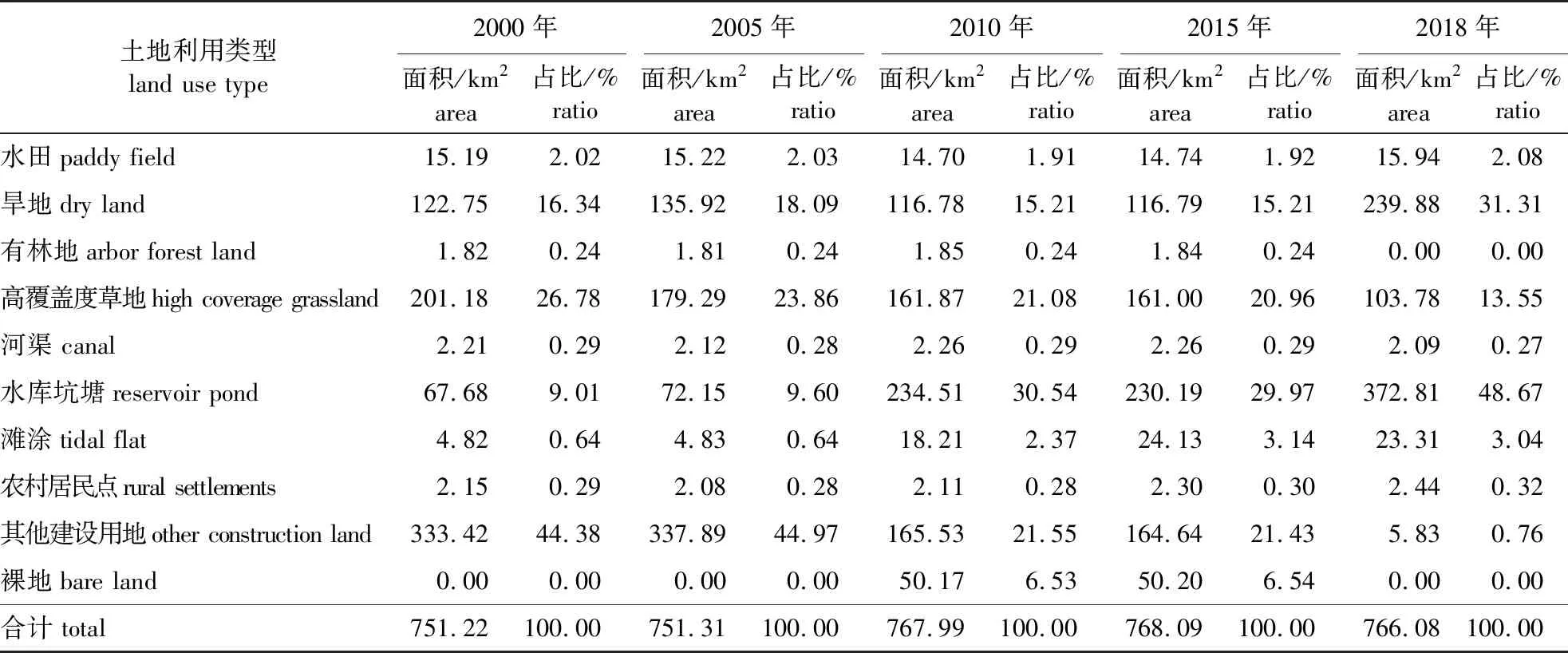

《盐城市生态环境保护“十三五”规划》中明确要求“加强盐城国家级自然保护区保护和建设,强化滩涂湿地修复治理”[37]。结合盐城自然保护区2000—2018年的5期土地利用情况,发现盐城自然保护区土地利用类型较为丰富,而且研究期间保护区内土地利用格局发生了较为明显的变化。其中,2005—2010年、2015—2018年两个时期盐城自然保护区的土地利用变化情况尤为明显(表1)。

表1 盐城自然保护区2000—2018年土地利用情况

2005—2010年,保护区的水库坑塘和滩涂面积增加,其中水库坑塘增加的面积最多,共计为162.36 km2,增加的水库坑塘面积主要来自保护区北部和中部的部分其他建设用地和高覆盖度草地;其他建设用地、旱地和高覆盖度草地面积减少,其他建设用地面积减少最多,共减少了172.36 km2,下降幅度为51.01%;水田、有林地、河渠以及农村居民点面积基本稳定。2010—2018年,水库坑塘成为保护区主要的土地利用类型,2018年占比达48.67%;原本分布在保护区北部和中部的部分其他建设用地转变为水库坑塘。旱地是保护区内第二大土地利用类型,主要分布在保护区的中部和南部;其他建设用地面积则急剧下降,共减少了159.70 km2,下降幅度为96.48%。2000—2018年,高覆盖度草地的面积持续减少,下降幅度为48.41%;虽然有林地面积占比小,但在整个研究期内连年下降,到2018年保护区内已无该利用类型。

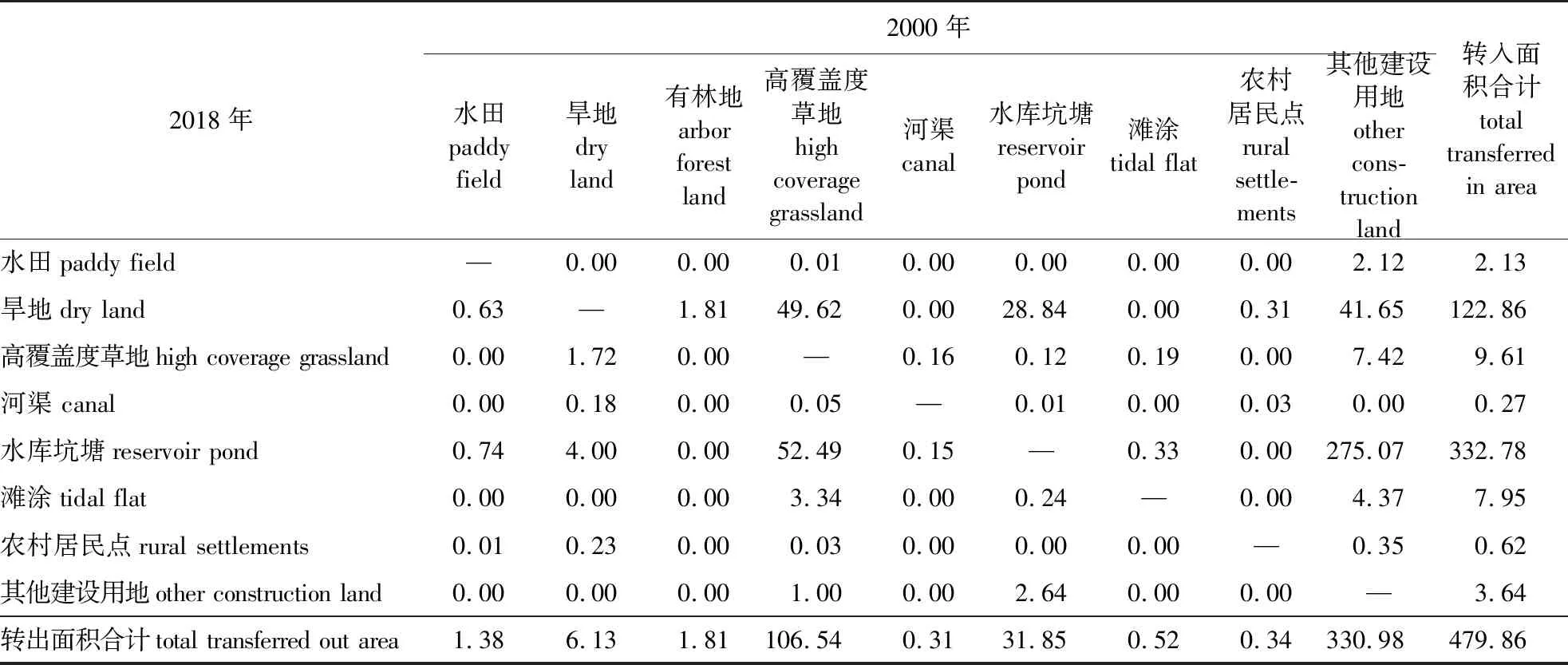

基于盐城自然保护区2000年、2018年两期土地利用数据,利用ArcGIS的叠加分析功能统计2000—2018年保护区内各土地利用类型转移的方向和面积,分析研究期间保护区各土地利用类型的转移特征。2000—2018年保护区土地利用转移情况如表2所示。从土地转入方面来看,转入面积最高的是水库坑塘,转入面积为332.78 km2,其次是旱地,转入面积为122.86 km2,高覆盖度草地和其他建设用地是这两类土地利用类型的主要转入来源。从土地转出方面来看,保护区转出面积最大的土地利用类型是其他建设用地和高覆盖度草地,转出面积分别为330.98 km2和106.54 km2。其中其他建设用地及高覆盖度草地的主要流向均为水库坑塘和旱地。总体来看,2000—2018年盐城自然保护区土地利用类型转移最明显的特征就是高覆盖度草地和其他建设用地向水库坑塘及旱地转变。

表2 盐城自然保护区2000—2018年土地利用转移矩阵

2.2 盐城自然保护区生境退化程度时空格局

参考文献[34-36]并结合盐城自然保护区的土地利用实际情况,水田、旱地、农村居民点和其他建设用地这4个生态威胁因子中,水田、旱地的衰退关系为线性,农村居民点和其他建设用地的衰退关系为指数关系。各土地利用类型对不同生态威胁因子的敏感度见表3。

表3 盐城自然保护区主要土地利用类型对不同生态威胁因子的敏感度

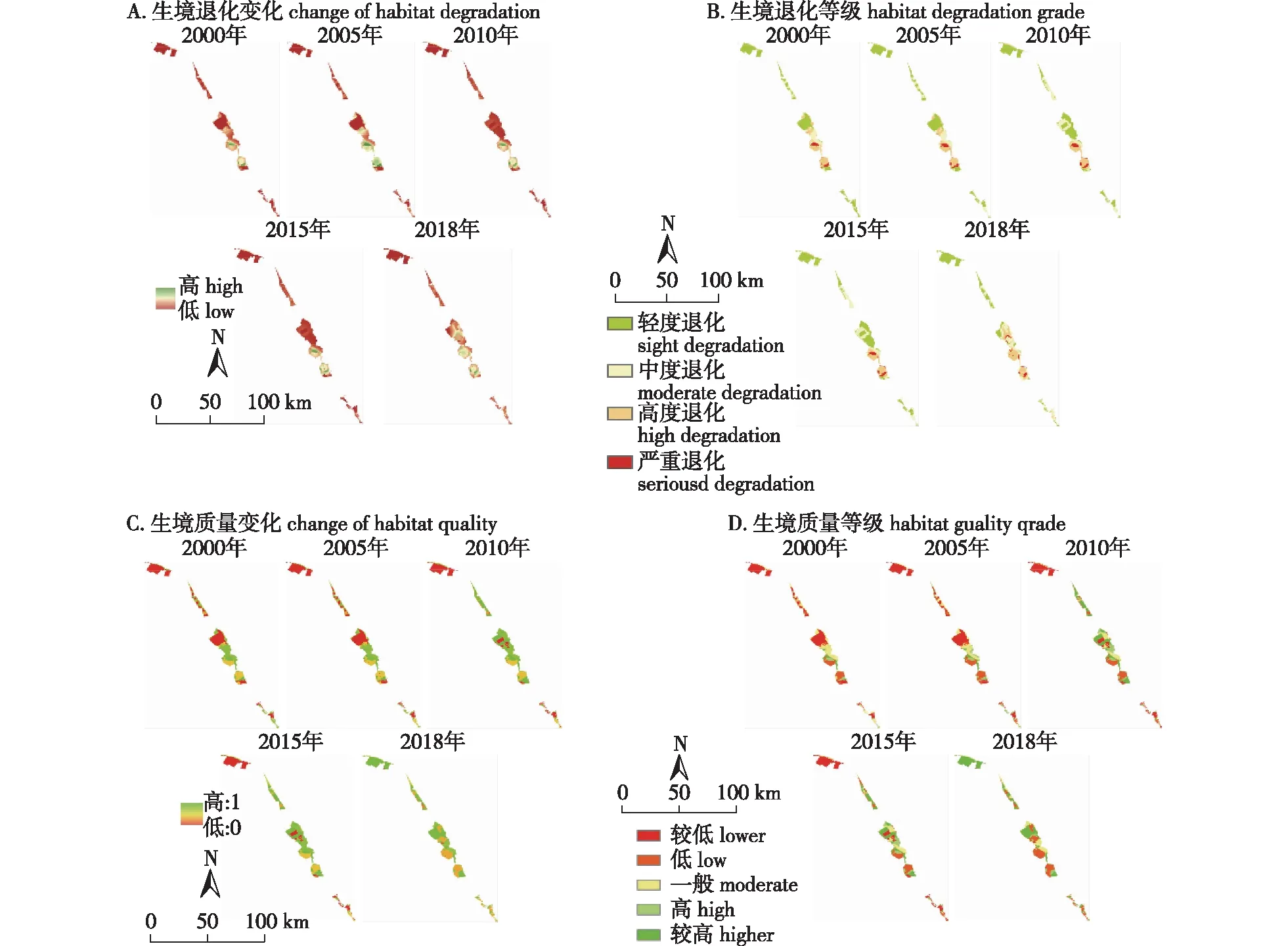

运行InVEST模型的生境质量模块得到2000—2018年盐城自然保护区生境退化程度空间分布图(图1A)。利用自然断点法,对研究区域内的生境退化程度进行等级划分,根据退化度(Dxj)具体划分为4个等级:[0,0.006)为轻度退化,[0.006,0.02)为中度退化,[0.02,0.04)为高度退化,[0.04,0.08)为严重退化(图1B)。

图1 盐城自然保护区2000—2018年生境退化程度和生境质量空间分布格局Fig.1 Spatial distribution pattern of habitat degradation and quality in Yancheng Nature Reserve from 2000 to 2018

从空间格局看,2000—2018年盐城自然保护区大部分地区的生境退化程度较低。保护区北部的生境退化程度一直比较低,结合保护区土地利用情况,2000—2018年该地区的其他建设用地逐渐转换为水库坑塘,该区域受人为活动干扰较小,生境退化程度不高。保护区中部和南部的生境退化程度变化较为明显,主要是因为这些区域高覆盖度草地面积减少、旱地面积增加,人类活动较为频繁,生态环境受到较大影响。

从时间尺度看,结合盐城自然保护区生境退化程度等级面积及比例表(表4)可以发现,2000—2018年保护区内轻度退化的区域面积呈现波动下降的趋势。2000—2010年轻度退化的区域面积先小幅度减少后再小幅度增加,在2010—2015年间该等级区域面积基本稳定在388 km2左右,但在2015—2018年该等级区域面积大幅度减少至277.88 km2。盐城自然保护区中度退化的区域面积在近20年间一直持续增加。高度退化和严重退化的区域面积总体上均呈增长趋势,2000—2005年间区域面积都少量增加,2005—2015年间区域面积基本稳定,但2015—2018年间高度退化的区域面积急剧增加,严重退化的区域面积少量增长。这表明2000—2018年盐城自然保护区的生境退化程度在不断加深,并且后3年的生境退化程度更为明显。

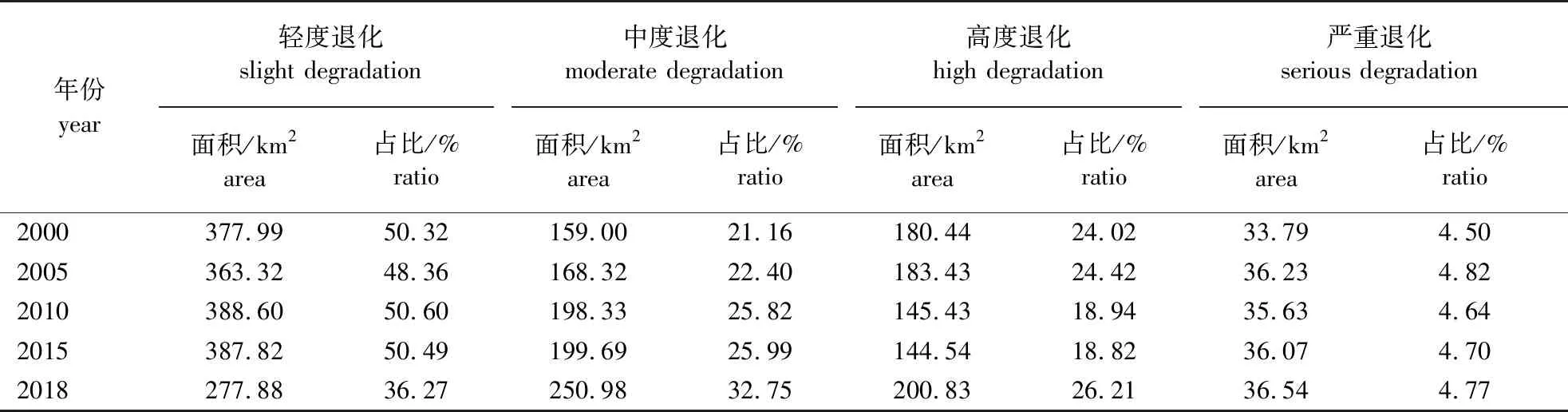

表4 盐城自然保护区2000—2018年各时期生境退化等级面积及比例

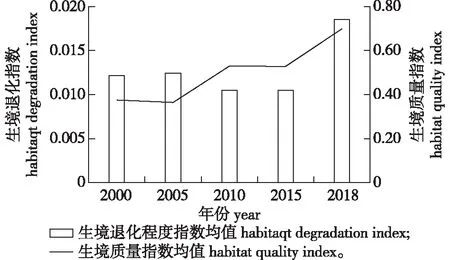

依据生态威胁因子的敏感度,利用ArcGIS区域统计工具得到2000—2018年盐城自然保护区生境退化程度指数(图2)。从保护区整体生境退化程度指数看,2000—2018年保护区内的生境退化程度较低,呈现波动上升的趋势。2000—2005年保护区生境退化程度指数平均值稳定在0.012左右,2010年后逐年下降,2015年保护区生境退化程度指数达到最低,为0.01,但2015—2018年保护区生境退化程度急剧上升,2018年生境退化程度指数最高,为0.018。

图2 盐城自然保护区2000—2018年生境退化程度指数、生境质量指数均值Fig.2 Average habitat degradation index and habitat quality index in Yancheng Nature Reserve from 2000 to 2018

2.3 盐城自然保护区生境质量时空格局

利用ArcGIS中区域统计工具测算得到2000—2018年盐城自然保护区平均生境质量指数(图2)。从时间尺度来看,2000—2018年保护区内的生境质量指数较高,呈现波动上升的趋势,2000—2005年保护区生境质量指数均值小幅度下降,2005年后逐年上升;2010—2015年保护区生境质量指数均值维持在0.52左右;2015—2018年保护区生境质量均值上升显著,2018年生境质量均值达到最高值为0.698。值得注意的是,由于生境质量和生境退化度的数值受土地利用类型变化的影响,2000—2015年期间有林地、高覆盖度草地、河渠等生境适宜度较高的土地利用类型面积变化不大,导致2000—2015年间这两个数值变化较小,但2018年时,有林地和高覆盖度草地的面积发生较大变化,因此生境质量和生境退化程度显著加深。

运用InVEST模型的生境质量模块得到2000—2018年盐城自然保护区生境质量空间分布图(图1C),利用ArcGIS中自然断点法,对研究区域内的生境质量进行等级划分,具体划分成5个等级:[0,0.177)为较低生境质量,[0.177,0.399)为低生境质量,[0.399,0.799)为中等生境质量,[0.799,0.898)为高生境质量,[0.898,1.000]为较高生境质量(图1D)。

从空间格局上看,2000—2018年盐城自然保护区生境质量变化显著。研究时期内保护区的低生境质量和较低生境质量逐渐转变为高生境质量和较高生境质量。生境质量等级分布与土地利用类型分布有密切关系,2000—2015年低生境质量主要分布在保护区北部和中部部分地区。这些区域的土地利用类型主要为其他建设用地,人类活动较多,生态环境较差。2015—2018年保护区北部和中部的其他建设用地逐渐转换为水库坑塘后,这些区域的生境质量显著提高。

从时间尺度,结合保护区生境质量等级面积及其比例可以发现,2000—2018年保护区内低生境质量的区域面积总体上呈现下降的趋势(表5)。2000—2005年低生境质量的区域面积基本稳定,2005年后低生境质量的区域面积持续减少。较低生境质量的区域面积在近20年间一直保持上升的趋势;2000—2015年中等生境质量的区域面积一直保持小幅度减少的趋势,但2015—2018年中等生境质量的区域面积少量增加;较高生境质量和高生境质量的区域面积总体上呈增长趋势,较高生境质量的区域面积在2000—2010年增加较快,高生境质量的区域面积则是在2005—2010年、2015—2018年大幅度增长。

表5 盐城自然保护区2000—2018年各时期生境质量等级面积及比例

3 结 论

1)2000—2018年盐城自然保护区土地利用格局变化显著,保护区内最主要的土地利用类型逐渐从其他建设用地转变为水库坑塘;2018年水库坑塘和旱地成为盐城自然保护区主要土地利用类型,这两类土地利用类型占比合计达79.98%。

2)2000—2018年盐城自然保护区较低生境质量的区域面积总体上呈下降趋势,较高生境质量和高生境质量的区域面积总体上呈增长趋势,表明盐城自然保护区生境质量和生物多样性状态稳步提升,生物多样性保护成效较为显著。

3)2000—2018年盐城自然保护区整体生境退化程度指数和生境质量指数总体上呈现上升的趋势,且生境退化程度指数和生境质量指数的空间分布格局较为一致,生境退化程度高、生境质量低的地区主要分布在保护区中部地区。

4)研究期间盐城自然保护区生境中度退化的区域面积持续增加,高度退化和严重退化的区域面积总体上均呈增长趋势,2000—2018年盐城自然保护区的生境退化程度在不断加深,这与盐城自然保护区各土地利用类型转变较为频繁且剧烈有关。

根据上述对盐城自然保护区土地利用格局与生境质量的研究结果可以看出,区域土地利用格局的变化会显著影响区域生物多样性状态。因此针对保护区内土地利用类型转变频繁的现象,建议从优化盐城自然保护区功能区划和保持土地利用类型相对稳定等方面着手,提升盐城自然保护区的生境质量。

盐城自然保护区经过两次保护区功能规划调整后,主要分为实验区、缓冲区和核心区三大功能区。目前除核心区禁止开发,未受到任何人为干扰外,实验区和缓冲区均有不少面积的湿地被侵占。根据国家自然保护地管理指导意见[37],可以将盐城自然保护区划分为一般控制区和核心保护区两部分。具体而言,将原本盐城自然保护区的核心区升级成为核心保护区,保护未被围垦的滩涂湿地,禁止人类活动;将缓冲区和实验区合并成为一般控制区,并根据相应的资源条件、现实需求和目标定位,划分出科学实验区、生态旅游观光区、人工繁育区等不同区划。此外,调整后各区划中的土地利用类型,应以保护区生物多样性保护成效最大化为目标,遏制生境质量高度退化和严重退化的区域面积,避免各土地利用类型的频繁变动,以促进盐城自然保护区生境质量和生物多样性状态的稳步提升。