基于抑制性自突触的快慢对神经元簇放电节律模式的研究

2022-10-17李玉叶王晓英戚昌盛杨永霞

李玉叶,王晓英,戚昌盛,杨永霞,惠 磊

(1.赤峰学院 数学与计算机科学学院;2.赤峰学院 化学与生命科学学院,内蒙古 赤峰 024000 3.西安市精神卫生中心 设备科,陕西 西安 710061)

1 引言

神经元电活动包括簇放电、峰放电和静息[1],神经系统通过它实现各种功能,如感觉信息处理、运动控制、学习、记忆和认知。例如,在外侧系带(the lateral habenula neuron)中观察到了簇放电,并且与抑郁有关[1]。自突触是神经元在自身的分支上形成的突触并且广泛存在于不同的大脑区域[2]。因此,识别簇放电动力学与不同调控如自突触是一个重要的问题。

突触和自突触表现出兴奋性或抑制性调节。通过兴奋性和抑制性调节作用,神经系统保持动态平衡,以确保生理功能的稳定性[3]。传统观点认为,抑制作用则抑制放电活动[4]。当兴奋性或抑制性作用足够强或足够弱时,可能会引起功能异常或疾病。例如,具有簇放电行为的侧钩头神经元的强制作用可导致抑郁性[1]。由于神经系统的非线性特性,与抑制或兴奋相反的现象引起了很多人的关注,例如,抑制可以促进听觉系统的放电活动[5,6]。此外,抑制性和兴奋性忆阻器以及抑制性和兴奋性自突触均可诱发放电的反常现象[5,6]。

在实际的神经系统中,突触的递质释放决定突触电流衰减率,衰减率的不同影响神经元的放电。本文选取改进的FHN模型,通过调节自突触参数来调控自突触的快-慢尺度,得到了快抑制性自突触诱导簇放电活动增强,而慢抑制性自突触诱导簇放电降低。为通过自突触的时间尺度调控不同的脑区神经元节律模式提供一种可能。

2 模型介绍

2.1 自突触模型

采用海马和新皮层神经元的突触模型[7],描述如下:

其中,当Vpre=Vpost=V时,IS代表自突触电流,S是自突触的门控变量。gS是自触电导,ES是反转电位,Vpost是突触后神经元的膜电位,Vpre是突触前神经元的膜电位。αS和βS分别表示自突触电流的上升常数和衰减常数,可以调节自突触电流的应用阶段。例如,当αS=0.001和βS=1时,自突触是快的;当αS=0.001和βS=0.01时,自突触是慢的。函数S∞(V)=是激活函数,参数θS为半激活值,σS为激活率。在本文中,θS=0,根据动作电位的膜电位,σS=1/30,ES=-2来确定抑制作用。

2.2 含自突触的模型

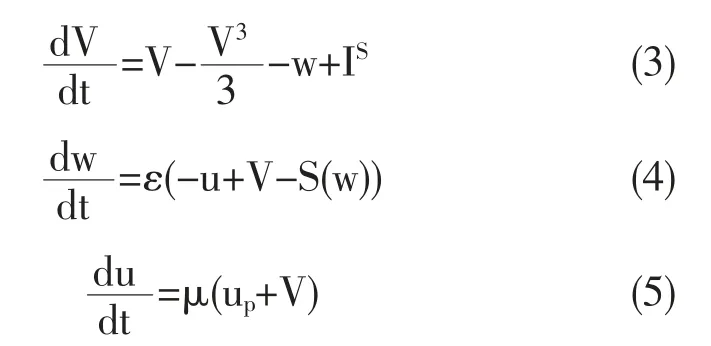

自突触电流IS=-gSS(V-ES)加入到改进的FHN(FitzHugh-Nagumo)的第一个方程中形成含自突触的FHN模型,具体如下:

当gS=0时,改进的FHN模型是无自突触的单神经元模型。当gS>0时,自突触在改进的FHN模型中起作用。

3 快和慢的自突触诱导簇放电活动增强或减弱

具有快和慢衰减速率的抑制性自突触可以诱导不同的放电活动。选择αS=0.001和βS=1作为快抑制性自突触的代表;选择αS=0.001和βS=0.01作为慢抑制性自突触的代表。在下面的内容中,IS和gS分别被标记为IiS和giS表示抑制性自突触。

3.1 快抑制性对簇放电的影响

3.1.1 放电节律

当up=0.5时,在没有自突触的情况下(giS=0),周期8的簇放电(黑实线)和自突触电流(灰实线)的时间序列,如图1(a)所示。

图1 当αS=0.001和βS=1时,在不同突触电导下簇放电(黑实线)和快抑制性自突触电流(灰实线)(a)giS=0;(b)giS=50;(c)giS=100

对于快抑制性自突触,随着抑制性电导giS的增加,簇放电的周期数增多,如图1所示。簇放电模式从开始的周期8(giS=0)放电转化到周期9放电(giS=50),转化到周期10放电(giS=100),分别如图1(b)和1(c)所示,表明簇放电活动增加。

3.1.2 峰峰间期(ISIs,interspike intervals)分岔图

对于快抑制性自突触,ISIs随着giS从0到300的增加,簇放电从周期8增加到周期9放电,到周期10,…,到周期16放电,ISI是呈现加周期增加的分岔(黑实点),放电频率f从0.016降低0.023(蓝空点),如图2所示。结果表明:快抑制性自突触促进了簇放电活动。

图2 当αS=0.001和βS=1时,随着快抑制性自突触电导gS的增加ISIs分岔(黑实点)和放电频率(蓝空点)

3.2 慢抑制性对簇放电的影响

3.2.1 放电节律

当up=0.5时,在没有自突触的情况下(giS=0),周期8的簇放电(黑实线)和自突触电流(灰实线)的时间序列,如图1(a)所示。

对于慢抑制性自突触,随着抑制性电导giS的增加,簇放电的周期数减少,如图3所示。簇放电模式从开始的周期8(giS=0)放电转化到周期7放电(giS=0.1),转化到周期6放电(giS=0.2),直到周期2放电(giS=2.5),分别如图3(a)、3(b)和3(c)所示,表明:簇放电活动减少。

图3 当αS=0.001和βS=0.01时,不同耦合电导下,簇放电(黑实线)和慢抑制性自突触电流(灰实线),(a)giS=0.1;(b)giS=0.2;(c)giS=2.5

3.2.2 ISIs分岔图

对于慢抑制性自突触,随着giS从0到3的增加,簇放电从周期8增加到周期7放电,到周期6,…,到周期2放电,ISI是呈现反加周期增加的分岔(黑实线),放电频率f从0.016降低0.014(蓝空点),如图4所示。结果表明:慢抑制性自突触抑制簇放电活动。

图4 当αS=0.001和βS=0.01时,随着慢抑制性自突触电导gS的增加ISI分岔(黑实点)和放电频率(蓝空点)

3.3 快和慢自突触电流的不同动力学

从图1和图5中可以看出快自突触的自突触电流的区别。对于快自突触(αS=0.001和βS=1),图1(c)的局部放大图分别是图5(a)。对于慢自突触(αS=0.001和βS=0.01),图3(b)的局部放大图分别是图5(b)。

自突触电流表现出快和慢之间的差异。对于快自突触,图5(a)所示,自突触电流在簇内尖峰不为零(V>0,即θaut),在簇内峰与峰之间、簇与簇之间(静息)的为零(V<0,即θaut)。由于衰减速度快,自突触电流可以恢复到零。对于慢自突触,图5(b)所示,在整个簇放电过程(簇内尖峰、簇内峰与峰之间和静息)中都不为零,即抑制性自突触电流为负。由于衰减速度缓慢,自突触电流没有足够的时间恢复到零(粉色水平线)。此外,对于快自突触,不同峰值内相同V值的自突触电流几乎相等,如图5(a)所示。对于慢自突触,不同峰值内相同V值的自突触电流有完全不同的值,如图5(b)所示。

图5 簇放电(黑实线)和抑制性自突触电流(灰实线)(a)快:giaut=100(图1(c)的局部放大图);(b)慢:giaut=0.2(图3(b)的局部放大图),粉色水平线是自突触为零的线

因此,慢抑制性自突触电流发挥负电流的作用使得簇放电活动被抑制。而快自突触电流的作用就像脉冲施加于放电峰值,致使出现相反的现象。

4 结论

本文通过调控自突触的快慢尺度,研究表明:快抑制性自突触诱导簇放电增强;而慢抑制性自突触诱导簇放电降低。前者呈现反常现象,而后者符合一般观点。对于快自突触,随着自突触电导的增加,自突触电流主要影响簇内的尖峰,而不影响静息状态,因为快自突触电流的峰值为负值(抑制),而对应静息状态时为零。对于慢自突触,慢自突触电流不仅对簇内的尖峰有作用而且还对静息状态有作用,都为负值,因此慢自突触不仅影响动作电位的尖峰还影响其静息状态。结果提供了可靠的证据,表明簇放电活动的反常现象是由快自突触电流引起的。然而,由快自突触调制的簇放电动力学比我们的预期结果更加复杂和全面。今后将研究动力学对多个参数(自突触模型中的αS和βS,以及自突触电导)的依赖性,以及出现反常和正常现象的动力学机制。