科技铸就强国之梦

2022-10-16

文| 本刊记者 张 霄

随着“创新是第一动力、全面实施创新驱动发展战略、建设世界科技强国”的提出,中国科技事业十年来发生了历史性、整体性、格局性重大变化。

从量子信息、干细胞、脑科学等面向世界科技前沿的原创成果,到超级计算、人工智能、大数据、区块链等新兴技术推动数字经济等新产业新业态蓬勃发展;从支撑重大工程建设顺利实施,深海油气、煤炭清洁高效利用和为国家能源安全提供有力保障,到以创新药物、国产高端医疗器械、先进诊疗技术让人民群众享受到更多高质量的创新成果……党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,把创新作为引领发展的第一动力,摆在党和国家发展全局的核心位置,立足中国特色,着眼全球发展大势,把握阶段性特征,对新时代科技创新谋篇布局,为科技铸就强国之梦汇聚磅礴伟力。

北京时间2022年9月17日13时35分,航天员蔡旭哲成功开启问天实验舱气闸舱出舱舱门(视频截图)中国载人航天工程办公室

科技创新成果非凡

2022年9月17日下午,神舟十四号航天员蔡旭哲打开舱门那一瞬间的“日出时刻”震撼人心,古人“手可摘星辰”的梦想,在中国航天人求索太空的路上变得不再遥不可及。

随着中国航天员圆满完成了空间站第五次出舱,由天和核心舱、问天实验舱、神舟十四号、天舟四号组成的空间站组合体,正翱翔在距离地球400公里的太空,等待着梦天实验舱的到来。到那时,中国人的“太空家园”将全面建成,中国载人航天筚路蓝缕30载,终将圆梦于此。

从零到一、从无到有,中国载人航天取得的巨大突破与成就,正是中国科技从“向科学进军”到“建设世界科技强国”蓬勃发展的一个缩影。尤其是党的十八大以来,随着“创新是第一动力、全面实施创新驱动发展战略、建设世界科技强国”的提出,中国科技事业发生了历史性、整体性、格局性重大变化。

9月,被誉为中国人的首款全球车MG MULAN(MG4 Electric)“万辆赴欧”是中国新能源汽车持续二十多年“三横三纵”技术研发而形成的创新布局中的缩影;而已经在全国推广,占煤电总装机容量的26%的百万千瓦级超临界高效发电技术和示范工程已经连续15年布局研发,让燃煤火电大幅提升效率……许多产业的转型升级述说着这十年中国科技赋能传统产业的成果。

和屏幕里的虚拟形象一起举手示意准备完毕,体验无需穿戴设备就能捕捉动作进行人机交互的沉浸式游戏;路过一片波普风格的李时珍画像,那是中医主题的数字藏品盲盒;买一杯咖啡,就可能拥有了自己在区块链上的第一份数字资产……无处不在的“元宇宙”展现着这十年中国科技引领新兴产业发展的盛况。

除此之外,从载人航天到嫦娥探月,从杂交水稻到核电建设,中国一系列大国工程以及大国重器举世瞩目。在不久前开幕的首届世界设计之都大会上,中国工程院院士、C919大型客机系列型总设计师吴光辉透露,中国商飞已完成C919大飞机取证前的试飞任务,今年内将取得民用航空器适航证并交付客户使用。而特高压输电工程、北斗导航卫星全球组网、复兴号高速列车投入运行、“深海一号”钻井平台并正式投产……都彰显着这十年来中国科技力量的不断强大。

如今,中国科技创新的巨轮正在向着实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国的目标全速前进。

科技创新自立自强

习近平总书记指出,要瞄准世界科技前沿,抓住大趋势,下好“先手棋”,实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破,夯实世界科技强国建设的根基。党的十八大以来,中国科技投入大幅提高,人才队伍不断壮大,科技产出量质齐升。

十年来,中国科技投入力度空前。全社会研发投入从2012年的1.03万亿元人民币增长到2021年的2.79万亿元人民币,基础研究经费增至十年前的3.4倍。

“建设强磁场中心,给我们中国的科学家提供了一个非常好的,可以和全世界科学家平起平坐、同台竞争的机会。”在中科院合肥物质科学研究院强磁场科学中心,研究人员张欣正在测试强磁场对于生物体健康影响的规律。从哈佛大学博士毕业回国的她,十年间见证了科学岛稳态强磁场从无到有、从刚刚起步到不断刷新世界纪录的过程。

十年来,中国科技人才队伍不断壮大,研发人员总量稳居世界第一位,人员数量增长近1倍。

27岁的王婧雨是来自中国航天科技集团一院总体设计部的科研人员,投身航天事业4年来,她历经了多次“国”字号重大任务的推进,与大批年轻的科研人员一起奋斗在任务的最前线。在王婧雨看来,年轻化已经成为中国航天的一个新的代名词、新标签—“嫦五”火箭研制团队的平均年龄不到33岁。“最直观变化,就是航天发射大厅从以前坐满白发稀疏的老一代航天人,到如今济济一堂的头发乌黑浓密的青年航天人。”

十年来,中国科技创新指数不断提升。据世界知识产权组织发布的全球创新指数排名,中国从2012年的第34位上升到2021年的第12位,是世界各国中唯一持续快速上升的国家。

能够将过去躺在实验室里笨重的光谱仪体积缩小99%,成像速度提升100倍以上的世界首款可量产硅基微型超光谱成像芯片;开展基于“结构+计算”的药物创新发现,并建立了“基于冷冻电镜技术加速的蛋白降解靶向嵌合体药物研发平台”的冷冻电镜+AI驱动的新药研发平台;攻克了传统压缩空气储能系统技术瓶颈的业界单机规模最大、效率最高的压缩空气储能系统……在2022“科创中国”科技创新创业大赛总决赛上,众多具有关键核心技术创新能力和高成长潜力的科创企业“登台亮相”,展示中国科创未来力量。

习近平总书记指出,要瞄准世界科技前沿,抓住大趋势,下好“先手棋”,实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破,夯实世界科技强国建设的根基。

科技创新融入全球

在巴西里约热内卢市北区的一个疫苗接种点,8岁的佩德罗接种了第一剂科兴新冠疫苗。这让佩德罗的父亲若热十分高兴,他说:“孩子得到了疫苗的保护,真心感谢中国的帮助!”

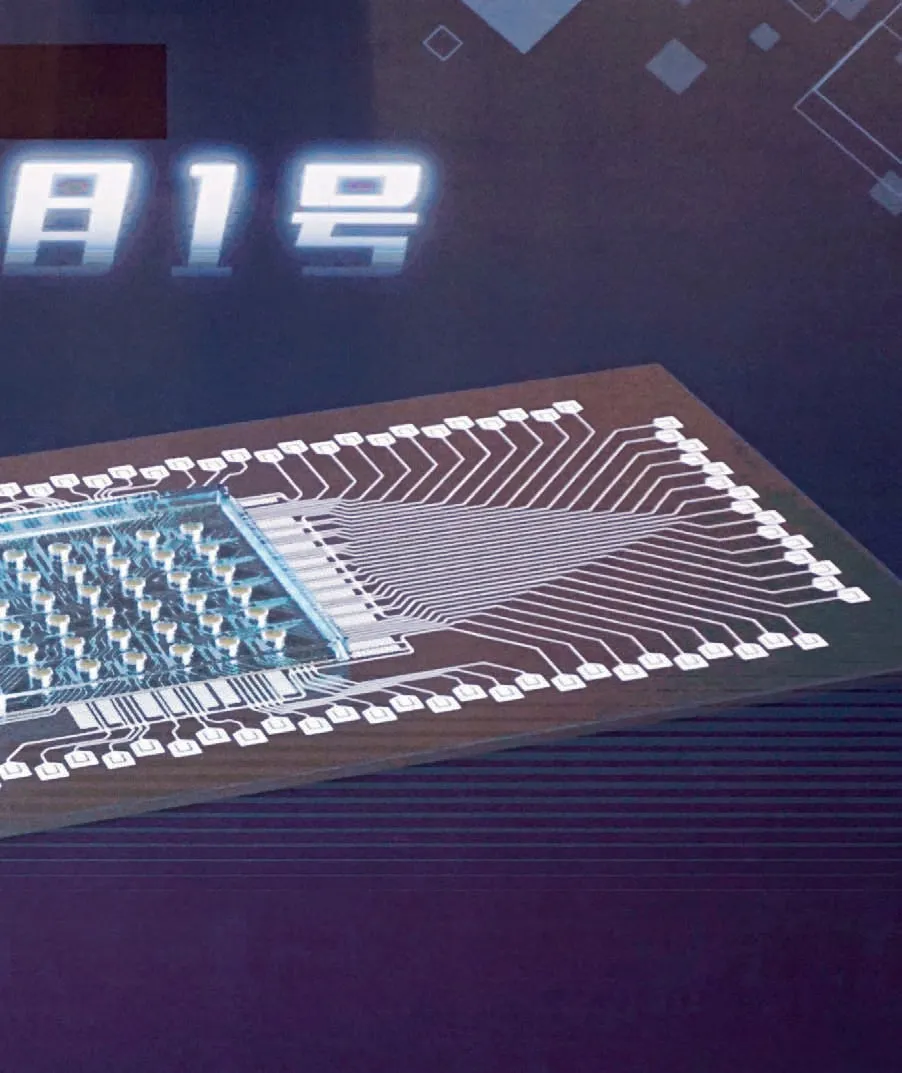

2021年12月17日,科研人员在浙江大学杭州科创中心介绍“天目1号”超导量子芯片

新冠肺炎疫情以来,中国国家主席习近平庄严承诺:“中国新冠疫苗研发完成并投入使用后,将作为全球公共产品,为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。”迄今为止,中国有3款新冠疫苗被世界卫生组织纳入紧急使用清单,超过100个国家批准使用中国生产的疫苗,其中许多国家把中国疫苗作为低龄儿童唯一使用的疫苗。中国新冠疫苗持续为全球抗疫作出积极贡献,助力消除“免疫鸿沟”。

在刚刚举办的2022年中国国际服务贸易交易会上,国药集团中国生物和主宾国阿联酋频频互动,成为疫苗国际合作的一个生动写照。据了解,中国生物与阿联酋在包括新冠疫苗研发、临床试验、合作生产、全球销售等诸多方面均开展了战略合作。对此,阿联酋驻华大使阿里·扎希里表示,阿中两国积极开展疫苗和药物研发及生产合作,取得了多项“全球第一”。

此外,中国围绕药物、疫苗、检测等领域立项支持,与美国、德国、马来西亚、南非等17个国家的科研机构开展联合研究,为构建人类命运共同体贡献了力量。这也正是中国始终以全球视野谋划和推动科技创新,充分利用全球创新资源,积极融入全球创新网络,让世界共享中国科技创新丰硕成果的重要体现。

同时,在国家科技部部长王志刚看来:“中国在全球创新版图中的地位和作用发生了新的变化。中国既是国际前沿创新的重要参与者,也是共同解决全球性问题的重要贡献者。”

据中国科学院院长侯建国介绍,十年来,中科院牵头发起或积极参与了国际子午圈、国际热核聚变实验堆(ITER)、泛第三极环境、平方公里阵列射电望远镜(SKA)等国际大科学计划和工程。中科院还与全球60多个国家的120多家机构签署了院级协议,与130多个国家、地区和国际组织开展了实质性科研合作,建立了10个海外科教合作中心,累计为“一带一路”沿线国家和地区培养高层次科技人才近6000名。

“未来,中国科技开放的大门将会越开越大,我们愿与更多国家科技同行交流合作,并努力为世界科技进步和可持续发展作出更多中国科技的贡献。”王志刚说。