学生课堂参与:解析、审视与改进

——以小学数学教学为例

2022-10-11鲍银霞

文∣鲍银霞

课堂教学提质增效的前提是学生必须参与学习活动,具有积极的学习心向,进行主动的认知加工。综观小学数学课堂,凡是教学效果好的,一定是学生充分参与、主动学习的课堂,一定是学生的行为参与和深层次的认知参与有机结合、伴随着积极情感体验的课堂。那么,什么是学生课堂参与?学生课堂参与存在着哪些问题?面对这些问题如何改进课堂教学?本文主要围绕这三个问题进行阐述与分析。

一、解析:学生课堂参与的概念与特征

学生课堂参与是课堂教学情境下的学生参与,它具备学生参与的一般特征,又受到课堂情境因素的影响。

(一)学生课堂参与的概念

自实行班级授课制特别是实现普及教育以来,学生课堂参与问题日益受到关注。研究者对学生课堂参与的概念理解各有不同,代表性观点主要有三种。第一种把学生参与看作是一种主动的个体化课程经验。这种课程经验指学生在学校指导下所经历的经验,一是社会联系方面,包括师生之间、生生之间等社会联系;二是教材方面,包括学生和教材的心理联系。第二种把学生参与看作是以行为参与为载体的心理活动。学生参与可分为两类,一是程序性参与,即单纯的行为参与;二是实质性参与,即在行为参与的同时还包括了合理的心理投入,这种心理投入具有个别化特点,且不易被观察。第三种把学生参与看作是涉及行为、认知和情感三个方面的活动,认知参与和情感参与是以行为参与为载体。[1]另外,有研究者通过描述归属感或关系来体现参与的社会维度。[2]

综上所述,学生课堂参与是一个组合概念,它是行为参与、认知参与和情感参与的有机组合,其中认知参与和情感参与以行为参与为载体,这三个方面既具有相对的独立性,又相互影响。学生课堂参与的情境是课堂,它涉及人与人之间的关系或归属感,社会维度也是学生课堂参与的一个重要维度。因此,考查学生课堂参与需要综合考虑多个维度,包括行为、认知、情感和社会等。

(二)学生课堂参与的特征

1.多维度。

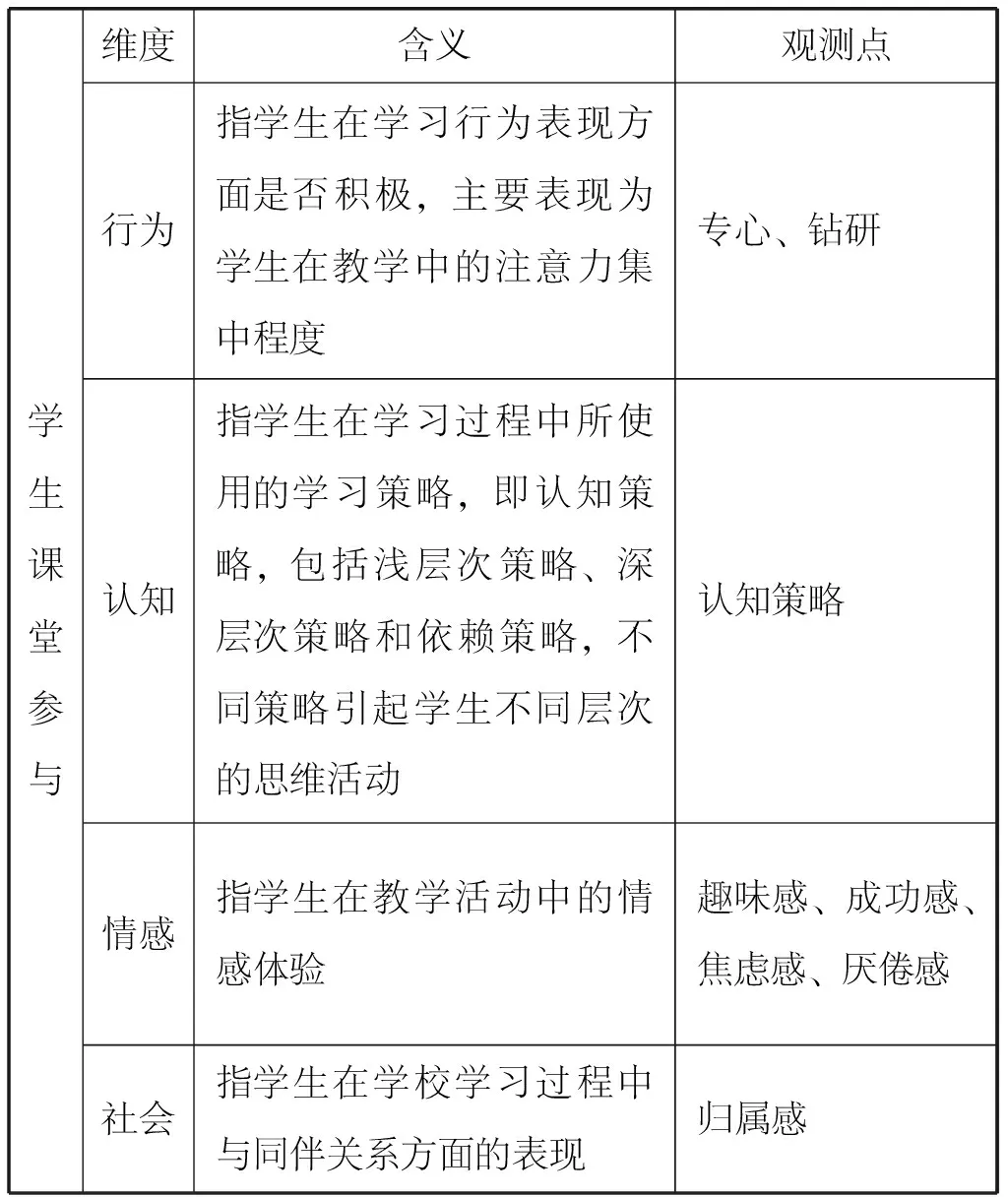

学生课堂参与是以行为参与为载体的心理活动,表现在行为、认知、情感和社会等方面,具有多维度的特征。行为参与指学生在学习行为表现方面的参与程度,主要指学生在课堂可以被观察的行为,比如注意力是否集中、遇到问题是否愿意钻研等;认知参与指学生在学习过程中所使用的学习策略,即认知策略,包括浅层次策略、深层次策略和依赖策略,不同策略引起学生不同层次的思维活动;情感参与指学生在教学活动中的情感体验。社会维度涉及归属感、学生与教师及同学的关系等,具体见表1。

表1 学生课堂参与的维度、含义和观测点

2.指向性。

学生课堂参与通常指向具体对象,这个对象可能是学习活动本身,也可能是学习活动涉及的学业、社交或其他环境因素。例如,在教学“三角形的认识”时,教师在“亲历过程—感知特征—厘清概念”这一环节,设计了“初画三角形”和“再画三角形”两个活动。“初画三角形”包括三个学习活动:①让学生画一个三角形,观察画的三角形是怎样的并说一说;②观察教师呈现的错例,思考怎样的图形才是三角形;③自学教材,思考三角形的定义中哪些字句特别关键,应该怎样理解这些关键字句。“再画三角形”包括四个学习活动,要求学生:①先在脑海中想想要画一个怎样的三角形;②动手画出来;③给自己画的三角形命名,标出各部分的名称;④与同桌聊一聊各自画的三角形。[3]在这个环节,学生参与指向的是操作活动、观察活动、思考活动、交流活动。学生在课堂上思考问题时的沉默也是参与,但如果是从事与学习活动不相关的事情,比如看小说、做小动作、发呆、聊无关话题等,则不属于课堂参与。

3.复杂性。

学生课堂参与的复杂性具体表现在三个方面:一是学生课堂参与具有显性与隐性之分。比如教师提出问题要求学生应答时,有的学生举手回答,这是显性的课堂参与;有的学生保持沉默,他们可能未参与学习,也可能是隐性参与学习,例如有的学生对问题进行了积极思考但不习惯当众表达,或者认为问题是“小儿科”不屑于回答。二是参与的各个维度可能表现不一致。例如,有的学生课堂行为积极,但经常表现为程序性参与,实质性参与不足;有的学生知道学习数学的重要性,学得很认真,但是很焦虑,体验着负面情感;有的学生知道数学很重要,想认真学习数学却不喜欢数学教师,课堂参与不顺畅。三是学生与其当下所处课堂环境之间的即时性关系具有复杂性,因为这个环境包括任务、环境内部情况等要素,个体的动机、认知、情感、社交互动等形成了一个动态系统,影响着学生的参与行为,具有复杂性。

4.可塑性。

参与可分为即时性参与和长期性参与,两者相互作用。即时性参与包括欲望、想法、感受及在特殊场合的交互作用,它通常涉及特殊的任务和人。即时性参与是个体动机、情感和认知共同作用的结果,也是个人和社交同时作用的结果。长期性参与则与具有持久性的个性特质如性格、态度、能力和价值观等有关。[4]即时性参与在小学阶段比较普遍,具有较强的可塑性。比如,有的教师刚开始教数学知识时,总想把最好的东西告诉学生,采取的是“我讲你听”的方式,结果学生并不买账,学习参与度不高。后来,教师转变教学方式,采取“你讲我听大家听”的方式,请学生用讲故事的方式预习新知识,然后互相交流,结果学生参与度很高。再如,有的教师采用歌谣的方式帮助学生理解数学知识,引起学生的学习兴趣。因此,学生课堂参与会受到学生的知识基础、教师的教学方式、课堂氛围等多方面因素影响,具有即时性和可塑性。

二、审视:学生课堂参与存在的问题

根据调查研究、课堂观察和文献分析,我们发现,小学数学课堂中的学生参与还存在着一些不足,主要表现在三个方面。

(一)专心和钻研程度不足

学生课堂上的努力程度是衡量课堂行为参与的主要指标,这种努力程度可以通过专心和钻研程度来考查。专心是指把注意力集中在学习任务上,钻研是指学习遇到困难时能够坚持不懈。

在课堂专心方面,学生存在着注意力容易分散、课堂上不愿意发言、不主动参与讨论、不愿倾听等问题。在课堂钻研方面,学生存在着遇到问题容易退缩、不能持续钻研等问题。比如,小学低年级学生的无意注意已经得到很好的发展,但有意注意还处于发展中,当学习内容不能吸引学生注意时,或者有无相关因素干扰时,他们的注意力就容易分散。调查表明,在有些地区,大部分小学生在数学课堂上能够集中注意力认真听讲,努力理解教师所教的内容,能够纠正学习错误,对于难题能够通过持续努力得出正确答案。但有学生课堂表现状况不佳,听课不认真、学习不专注、不积极发言、不愿意参与讨论,遇到困难时容易退缩,不能持续钻研。

(二)深层次认知策略使用不足

学生的课堂学习策略是衡量课堂认知参与的主要指标,这种学习策略也称为认知策略,主要包括浅层次策略、深层次策略、依赖策略三类。浅层次策略的特征是采用死记硬背和机械的学习方法,属于较低层次的认知水平;深层次策略的特征是独立理解、联系和反思,属于较高层次的认知水平;依赖策略的特征是以教学策略为学习策略,处于认知水平的不稳定状态。

在认知策略方面,小学数学课堂中存在着部分学生使用浅层次策略和依赖策略较多的现象,深度参与不够。比如学生习惯于记忆数学概念公式和解题方法,不能主动将所学内容与现实生活联系起来,过于依赖教师,不会进行追问或进行拓展性学习等,导致其对数学知识的理解表面化、掌握不透彻、迁移困难。例如学习数学概念时,学生通过背诵的方式记住概念,却不理解该概念的意义。在进行运算学习时,有的学生记住算法,但不理解算理;有的学生注重形象记忆,但不理解本质。

(三)积极的情感体验和归属感有待加强

学生的课堂情感体验是衡量课堂情感参与的主要指标,这种情感体验可以通过趣味感、成功感、焦虑感和厌倦感等来考查;课堂归属感是考查学生课堂社会参与的观测点。

在情感参与方面,在小学数学课堂中,有的学生因在学习过程中经常体验挫败感而对数学产生畏难情绪,有的学生数学成绩虽然不错但却较少体验到数学学习的乐趣,有的学生甚至产生数学学习焦虑等现象;在社会参与方面,有的学生因难以融入集体学习活动而缺少归属感。另外,课堂上学生参与也存在着机会不均等、参与质量差异化的现象,学优生实质性参与机会多、参与质量高,学困生经常充当“旁观者”或者“陪衬者”,实质性参与机会少。

三、改进:促进学生课堂参与的建议

小学数学课堂参与问题,主要涉及愿不愿参与、会不会参与以及有没有机会参与等问题。学生课堂参与受到多方面因素影响,其中教师的教学策略是重要影响因素之一,这些策略可概述为激发策略、指导策略和组织策略等。

(一)运用激发策略,使学生愿意参与学习

学生课堂参与具有可塑性,需要教师精心运用激发策略,促进学生参与学习。激发学生课堂参与的方式有多种,主要包括:建立学习内容与学生生活之间的联系、创设情境、设计多样化的作业、运用激励性评价等。例如,教师在教学“分数的意义”时,可设计“你能用生活中的事说说3/4的意思吗”这一问题。教师在教学“1000以内数的认识”时,可创设“阿里巴巴闯进山贼洞穴发现金币”的故事情境。为了激发学生学习数学的兴趣,有的教师设计了实践型、整合型、游戏型、合作型、学法型等不同形式的家庭作业,促进了教与学方式的转变。有的教师精心设计课堂教学评价用语,发挥评价的激励作用。

(二)运用指导策略,使学生学会参与学习

学生课堂参与问题,有些是属于参与能力与方法的问题,需要教师进行指导,主要包括如何进行课堂表达、如何对数学问题进行钻研、如何进行合作学习等。教师在培养学生的课堂表达方面,可结合日常教学内容对学生进行课堂表达技巧的训练,培养学生课堂表达的自信心。在钻研数学问题方面,教师可指导学生学会多角度提问,对数学问题进行追问与思考,拓宽思路。在合作学习方面,教师可设计小组合作的学习任务,指导学生制定小组合作的规则与程序,明确小组成员的角色和分工等。

(三)运用组织策略,为学生提供参与机会

良好的课堂组织不仅是课堂教学顺利进行的保障,也是影响学生课堂参与机会的重要因素。教师的课堂组织主要包括建立课堂常规、调节课堂节奏、营造班级氛围等。例如,在建立课堂常规方面,教师要对学生课堂行为定规矩,比如教师和学生约定有同学发言时,其他人要注视他(她)。在调节课堂节奏方面,教师要考虑学生的年龄特点。比如有一年级教师根据学生的注意力情况调节课堂节奏,教学15~20分钟时,会设计一个小游戏、小活动让学生放松一下,如果恰逢小组合作学习时间,就让学生到其他小组去“检查”一下,目的是让学生走一走、动一动,保持注意力集中。在营造班级氛围方面,教师要用心营造民主和谐的班级氛围,让学生在宽松的环境中学习,增强归属感。