公共利益与行政者角色:分析“为官不为”的新视角

——基于“黑堡宣言”的研究

2022-10-08华中师范大学公共管理学院蔡颢

文/华中师范大学公共管理学院 蔡颢

2014年10月,党的群众路线教育实践活动大会上,习近平指出:“当前,‘为官不为’问题引起社会关切,要深入分析,搞好正面引导,加强责任追究。”在十二届全国人大三次会议的《政府工作报告》中,李克强提出针对“为官不为,在其位不谋其政,该办的事不办”的现象,明确要求“对为官不为、懒政怠政的,要公开曝光、坚决追究责任。”治理“为官不为”成为当前社会关注的热点话题。“为官不为”的内涵分为狭义和广义。狭义是指干部在其位、不谋其政的行为。广义是指干部因主观原因导致不完全、不及时、不有效履职履责的现象,包含动因、行为及后果三个维度。本文是指广义的内涵。

目前,治理“为官不为”的对策大都从制度层面展开,如解决好权力运行机制问题,完善干部选任制度、考核制度、问责制度、公务员薪酬制度、公务员分类改革制度、反腐倡廉制度,深化行政体制改革等。也有学者提到要加强个人思想道德建设,营造良好文化氛围。甚至有学者认为“为官不为”是隐性的,难以量化为考核指标,较难治理。“为官不为”不是一个简单的问题,不能仅从表面上进行分析。本文立足于“黑堡宣言”中关于公共利益内涵和行政者定位的论述,深入隐含在制度之中的理论元素,来分析“为官不为”问题,并提出建立以公共利益为核心的公务员考核制度来加以治理。

一、公共行政与公共利益:“黑堡宣言”及分析框架

一般来说,“黑堡宣言”是由美国弗吉尼亚理工学院及州立大学公共行政与政策中心沃姆斯利(Gary L.Wamsley)、顾塞尔(Charles T.Goodsell)等5位教授在其合著的《公共行政与治理过程:改变政治对话》(Public Administration and the Governance Process: Shifting the Political Dialogue)论文中提出的,并以其所在地“黑堡”(Blacksburg)命名,称为“黑堡宣言”。1990年,沃姆斯利等教授对此宣言进行了整理和汇编,出版了《重建公共行政》。后来在《重建民主行政:现代的矛盾,后现代的挑战》中进行了系统论述。据此“黑堡宣言”的观点也包括后来出版的两本书中的重要论述。

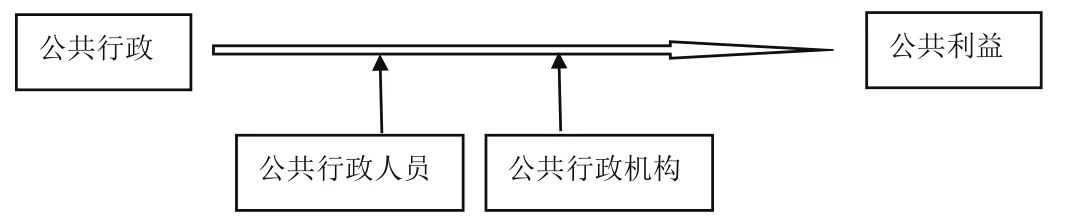

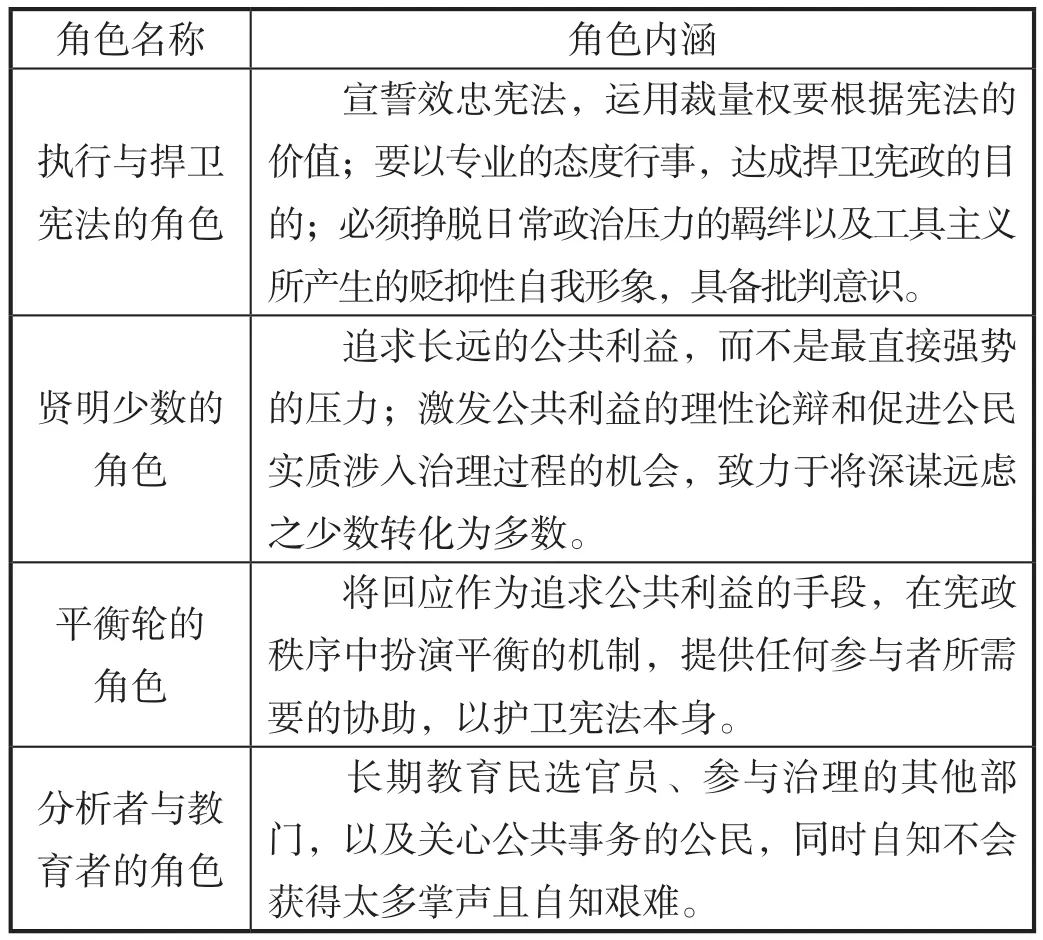

“黑堡宣言”提出了针砭当时美国时局的观点,其主张产生了较大反响。概括来说,“黑堡宣言”主要包括四个方面的内容:公共行政的定位、公共利益的内涵、公共行政者的角色以及机构。“黑堡宣言”认为,公共行政应该面向政治强调民主与公正。“黑堡宣言”主张注重过程而非结果,重视从多种角度、立场来衡量决策,并以长期观点来计算利弊得失,通过收集丰富的信息和知识来避免政策失误,将参与各方都考虑在内。“黑堡宣言”学者认为,公共行政者应扮演执行与捍卫宪法、贤明少数、平衡轮、分析者与教育者的多重角色;由行政部门分工而成长起来的所有层次的公共机构,是追求公共利益的工具。这四者之间的关系如图1所示,公共行政最终的目的是实现最广泛的公共利益,公共行政者及机构则是实现公共利益的工具。

图1 公共行政与公共利益的关系图

“黑堡宣言”尊奉宪政主义,对公共行政者的定位是其核心观点,其四个角色有别于传统行政学其他学派的观点。他们倾向于认为公共行政者是公共利益的唯一实现者,四个角色就是公共行政者在公共利益实现中扮演主导者和决定者的具体体现。本文认为,公共行政者需要承担的这四个角色也构成了“为官要为”的重要理由。

表1 公共行政者的四个角色

近年来,我国政府或学界提出“有限政府”“法治政府”“诚信政府”“透明政府”等概念,这些都是宪政主义公共行政的规范概念。因此,运用“黑堡宣言”的重要论述来分析我国政府机构存在的“为官不为”问题是较为恰当的。

在“黑堡宣言”学者看来,公共行政人员在决策时需要注意:通过收集丰富的知识和信息,基于多方面的视角,结合冲突各方的诉求谋求长远利益。因此公共行政者的四个角色就是实现公共利益所必需的,其可保证行政者站在宪政的高度,实现整体的长远利益和民众的个体利益。本文从这两个方面来构建“为官不为”的分析框架。

二、“为官不为”的危害:严重损害公共利益

在过度追求经济利益的导向下,个别公共部门逐渐成为强大的利益集团,通过对资源的垄断,制订和维护有利于自身利益的政策,来追求自身狭隘的部门利益,从而损害了广大人民群众和国家的长远利益。“黑堡宣言”对公共利益的界定重在过程,认为公共利益在行政实践中不断得到增进,公共行政人员和机构就是扮演着公共利益增进的角色。现实中存在的“为官不为”问题表现在对公共利益增进的严重损害。

(一)“为官不为”从宪政上损害公共利益的理念。有人将“为官不为”概括为三副面孔:“慢作为”——推诿拖延、效率低下;“庸作为”——把关不严、监管不力;“懒作为”——消极怠工、纪律松弛、敷衍塞责。还应该补充一个“乱作为”——无利不为,有利而往。这些个面孔无不与宪法对公务员的要求背道而驰。根据《宪法》的规定,“为官不为”损害公共利益理念,进而会破坏政府形象,影响党和政府的合法性的执政根基。

(二)“为官不为”损害了公共利益的实现。“黑堡宣言”赋予公共行政者“贤明少数”“平衡轮”“分析者与教育者”的角色。这三个角色都与公共行政利益最大化实现密切相关。“贤明少数”要求行政者追求长远利益且引导公民涉入治理过程。而“为官不为”的官员不思进取、只求过得去,根本无法承担引领民众的重任。“平衡轮”要求行政者扮演平衡的机制,及时回应民众对公共利益的需求。而“为官不为”的官员懒惰成性、庸碌无能,不能起到平衡者的作用。“分析者与教育者”要求行政者能够长期教育民选官员、其他部门及有关公民,而“为官不为”的官员敷衍了事、威信扫地,根本不可能起到“正人正己”的教育者作用。“为官不为”以隐性的方式侵害公共利益,如同病毒于无形中破坏公共利益的价值及实践。

三、建立以公共利益为核心的政绩考核机制

在十二届全国人大三次会议上,《政府工作报告》提出,用“完善政绩考核评价机制”整治“为官不为”。本文认为,根治“为官不为”,需要建立以公共利益为核心的考核机制,并发挥“指挥棒”和“风向标”作用,鞭策干部更好维护和实现公共利益。

(一)领导干部考核:建立公共利益责任追究制度。多年以来,我国对官员的政绩考核偏重经济指标。指标体系偏重GDP增速、投资规模等指标。这种考核标准往往导致领导干部盲目崇拜GDP。事实上,GDP指标只反映了产出的结果,并不能完全反映出领导干部的工作实绩。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,要完善发展成果考核评价体系,纠正偏向单一的以经济增长速度评定政绩。2014年出台的《党政领导干部选拔任用工作条例》规定:“群众公认度不高的干部不得列为考察对象”。在对领导干部考核的重要文件中,公共利益得到了一定的体现和重视。习近平曾提出:“每一个领导干部都要拎着‘乌纱帽’为民干事,而不能捂着‘乌纱帽’为己做‘官’。”在《之江新语》中,习近平指出:“要始终坚持把最广大人民的根本利益放在首位,自觉用最广大人民的根本利益来检验自己的工作和政绩,做到凡是为民造福的事就一定要千方百计办好,凡是损害广大群众利益的事坚决不办。”党和国家主要领导人的重要论述为建立公共利益责任追究制度提供了重要理论指引。2015年,根据宪法宣誓制度的决定明确:2016年1月1日起,各级人民代表大会及县级以上各级人民代表大会常务委员会选举或者决定任命的国家工作人员,以及各级人民政府、人民法院、人民检察院任命的国家工作人员,在就职时应当公开进行宪法宣誓。这是对公共利益的尊崇,是行政者承担“执行与捍卫宪法的角色”的具体体现。李克强在2013夏季达沃斯论坛开幕式上指出:“要理出‘责任清单’,‘法定职责必须为’……”总理从政府与市场的关系论述了政府怎么作为的问题。他对“责任清单”及“权力清单”“负面清单”的论述,理清了三者之间的关系,为公共利益的最大化实现提供了启发。要实现公共利益的最大化,就要用“权力清单”使领导干部做到“法无授权不可为”,用“责任清单”使领导干部做到“法定职责必须为”,同时用“负面清单”使群众能“法无禁止皆可为”,从而保证公共利益最大化。用两个“清单”来管束领导干部,若领导干部违反“清单”制度,则进行责任追究,这就是治理“为官不为”首要之义。《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》中规定了实行问责的七种情形,这些情形是对领导干部维护和实现公共利益不力的具体化。

(二)非领导干部考核:将公共利益纳入考核指标体系。《中华人民共和国公务员法》和《公务员考核规定》是对非领导成员公务员进行考核的制度根据。《中华人民共和国公务员法》对公务员职位类别和职务级别进行了分类。《公务员考核规定》对考核主体、内容、程序、方式、结果应用做了具体规定。对非领导成员来说,建立以公共利益为核心的公务员考核机制就是要将公共利益纳入考核的具体指标体系。首先,从考核主体来看,《公务员考核规定》规定了自我考核、直接领导考核、考核委员会考核。三级考核是现行公务员考核的基本形式。为了在考核中将公共利益作为其中重要的考量指标,我们可以在三级考核的基础上增加一级考核:群众考核。引入群众考核这样的社会评价机制后,四级考核就比较完善了。其次,从考核内容来看,《公务员考核规定》规定了德、能、勤、绩、廉这五个方面的内容要进行分解,通过具体指标来加以考核。这五个方面都可以基于公共利益,设置具体的指标来加以量化。尤其是从行政者承担贤明少数、平衡轮、分析者与教育者的三个角色,设立相应的指标,对公共利益的实践情况加以考察。其三,从考核标准来看,规定了四个等次:优秀、称职、基本称职和不称职,并明确了相应的条件。但令人遗憾的是,四个等次的条件中并没有突出公共利益。应该予以增加,如在优秀等次中加入“维护和实现公共利益成绩显著”;在称职等次中增加“能做到维护和实现公共利益”;在基本称职等次中增加“能基本做到维护和实现公共利益”;在不称职等次中增加“不能做到维护和实现公共利益,出现较严重问题”。

2014年12月,通过了《关于县以下机关建立公务员职务与职级并行制度的意见》,在职务之外开辟职级晋升通道,这将进一步调动广大基层公务员的积极性,为公务员履行职责、实现公共利益提供新的动力。2015年10月19日,李克强在中央党校讲“经济课”时指出:“要充分调动中央和地方的积极性,坚决整肃不作为,增强工作的主动性和创造性。”报载,这是李克强10天内再提“不作为”。由此可见,中央对“为官不为”的重视和治理决心。毕竟,维护和实现公共利益是公共行政机构产生的主要原因,是公共行政人员的重要使命。在党中央的坚强领导下,从建立以公共利益为核心的公务员考核机制入手,“为官不为”一定可以得到整治。