跑步着地模式与鞋底落差对跑者髌股关节压力影响的研究

2022-09-26陈成香魏书涛

陈成香,毛 永,魏书涛,安 霞

(1.福建技术师范学院 体育学院,福建 福清 350300;2. 集美大学 体育学院,福建 厦门 361021; 3. 三六一度(中国)有限公司,福建 厦门 361009;4. 广州体育学院,广东 广州 510500 )

近年来,随着“健康中国”的实施与推动,大众健身意识不断觉醒,中长跑和马拉松逐渐成为大众参与运动的重要方式[1]。相关研究表明,长期参与跑步运动有利于降低心血管系统相关疾病的风险[2],并且有助于控制体重、血压和促进身心健康[3]。但是,跑步时足部与地面撞击所产生巨大冲击力(约为体重3倍)会导致一系列与跑步相关的运动损伤,包括髌股关节疼痛、髂胫束综合征、胫骨应力骨折和足底筋膜炎等[4],其中大约有25%的损伤与髌股关节疼痛有关[5]。

运动科学专家和运动鞋品牌商都试图通过提升跑鞋科技来降低运动损伤的发生率。近年来,通过对仿裸足跑鞋的相关研究表明,仿裸足跑鞋主要对步频、步长[6-8]、着地瞬间的足倾角[6-8]、膝关节的有效接触面积[6]和峰值伸肌力矩[7-9]以及垂直负载率和冲击力[8,10]产生显著影响。主要表现为穿着裸足鞋跑步时,步频增加、步长缩短,着地瞬间的屈曲角度减小,膝关节有效接触面积增加而伸肌力矩减小,冲击力减小而峰值负载率却增大。研究人员将上述结果归因于裸足鞋的结构特征,包括较少的鞋底材料和更低的后跟高度(鞋底前后落差小于传统跑鞋),造成跑者的着地位置前移(更接近中足位置)[6]。此外,Chambon等[11]将传统运动鞋和裸足之间的差异归纳为鞋底的厚度和变形量、鞋底前后落差以及鞋面的相关影响,但其研究只观察了受试者穿着5种不同鞋底厚度(0 mm、 2 mm、4 mm、8 mm和16 mm)的跑鞋进行跑步时下肢运动学和动力学参数的变化,认为改变鞋底和鞋面厚度能够有效影响着地模式[11]。但是,比较不同鞋底前后落差的跑鞋对跑步影响的研究,尤其是对髌股关节处的力学状态的研究,无论是国内还是国际都十分缺乏。

跑步包括三种主要的着地模式:后足着地模式(着地时足跟或足的后部先接触地面)、中足着地模式(着地时足的后部和中部同时接触地面)和前足着地模式(着地时足的前部先接触地面)。相关研究表明80%~90%的业余跑者采用后足着地模式[12],改变着地模式是否能够有效降低与跑步有关的运动损伤仍然存在争议。Lieberman等[13]认为,前脚掌着地模式能够有效消除由于后跟着地而产生的第一峰值,因此能够有效减少冲击力对跑者造成的损害。祁钰杰[14]研究证实了联合使用前足落地模式和增加步频,可以使髌股关节应力有最大程度的降低,可以起到减轻髌股关节负荷的作用。但是,Hamill[15]、郝琦[16]和张力文等[17]总结了大量已有研究,均未获得足够的证据证明前足着地模式能够有效防止运动损伤。

使用前脚掌着地模式对膝关节的影响同样存在争议。有研究认为,膝关节伸肌力矩减小可能有利于髌股关节健康[18];但是膝关节有效接触面积增加,可能不利于髌股关节健康[19]。因此,髌股关节的生物力学模型被用以量化髌股关节反作用力和负荷[20-22]。相关研究比较了穿着裸足鞋(或裸足)和传统跑鞋在运动状态下的髌股关节反作用力和负荷,发现穿着裸足鞋(或裸足)进行跑步时能够显著减少髌股关节反作用力和负荷[22-23]。但是,在研究中并未明确说明造成这种变化的主要原因。因此,裸足鞋(或裸足)和传统跑鞋减少髌股关节反作用力和负荷的内在关系和机制仍不明确。

综上所述,本研究通过获取受试者在裸足状态和穿着3种不同鞋底前后落差(4 mm、8 mm和12 mm)的跑鞋,以后足着地模式和前脚掌着地模式跑步状态的下肢运动学、动力学及髌股关节处的相关力学数据,研究裸足和穿着不同鞋底前后落差跑鞋在不同着地模式的运动状态下,髌股关节处的作用力及负载变化状态,探究引发髌股关节处力学状态与鞋底前后落差和跑步模式之间的关系,为消费者合理选择跑鞋和跑步着地方式,科学锻炼,预防因跑步引发的膝关节损伤提供一定的理论基础。

1 对象与方法

1.1 研究对象

通过对60名跑步爱好者进行问卷调查,最终选取13名符合条件的男性跑者作为受试者(年龄20.5 ±1.1岁、身高176.1±3.5 cm、体重66.2±3.5 kg、运动年限≥3年、运动量≥ 30 km/周)。实验时,所有受试者在12 h内未参与剧烈运动,身体状况以及运动能力良好,近半年内无下肢运动损伤,确保受试者了解实验步骤、目的、风险和自身的权利并签署知情同意书。

1.2 实验仪器

1.2.1 运动跑鞋

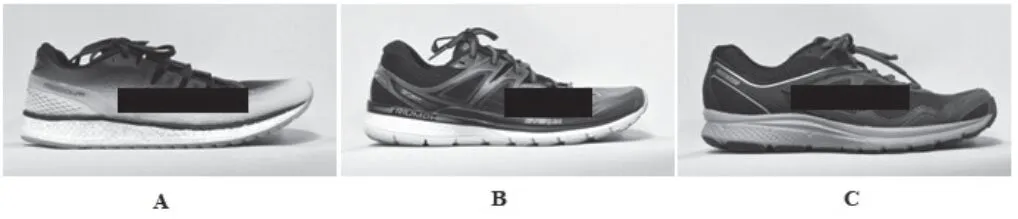

采用Saucony公司已投入量产的3款跑鞋(Freedom ISO、Triumph ISOFIT和Cushion 10),鞋面均由网布和革料组成,大底使用高弹橡胶材料制成,其鞋底前后落差分别为4 mm、8 mm和12 mm(图1)。此外,裸足状态可视为鞋底前后落差为0 mm的情况[24]。

图1 Freedom ISO(A)、Triumph ISOFIT(B)和Cushion 10(C) 运动跑鞋

1.2.2 运动学指标采集系统

采用英国Oxford公司生产的Vicon Vantage V16光学三维动态捕捉系统,对受试者跑步过程中的三维运动学数据进行采集,采样频率为100 Hz,其配套使用的红外反光球直径为14 mm。

1.2.3 动力学指标采集系统

受试者跑步过程中的地面反作用力数据采用2块瑞士奇石乐公司生产的三维测力台进行采集,型号为9287C,采样频率为1000 Hz。

1.2.4 计时装置

采用2台澳大利亚Fusion Sport公司生产的Smartspeed红外光门计时系统记录受试者通过固定距离(10 m)的时间,以两块测力台的连接位置为中心,前后5 m的位置分别放置一对Smartspeed。

1.3 测试方法和评价参数

1.3.1 跑步测试

所有受试者需完成裸足和穿着3种不同鞋底前后落差(4 mm、8 mm和12 mm)跑鞋,以后足着地模式和前脚掌着地模式的跑步的测试。每组测试采集3次有效数据,所有测试在同一天完成,且测试顺序随机。具体步骤如下:

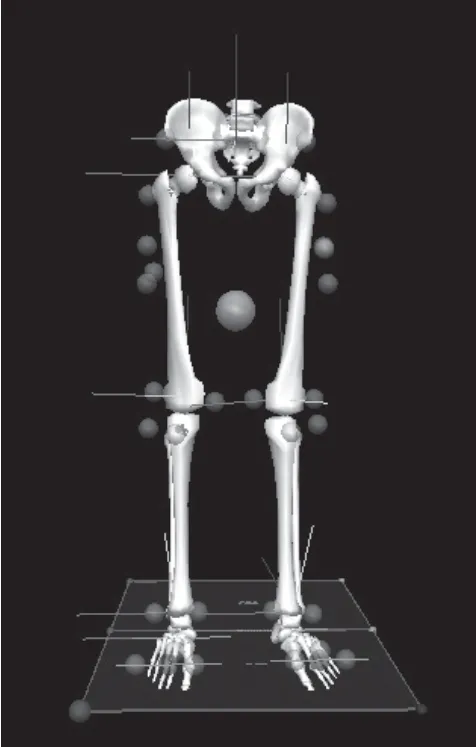

受试者绕实验场地进行5 min热身跑,随后进行5 min的静态拉伸活动。热身完成后由实验测试人员引导受试者换上统一的运动袜,然后将32个红外反光球固定于骨盆以及下肢,其中包括26个标定点(R/LTORC:右/左髂嵴;R/LIAS:右/左髂前上棘;R/LIPS:右/左髂后上棘;R/LFLE:右/左股骨外上髁;R/LFME:右/左股骨内上髁;R/LFAX:右/左腓骨头近端;R/LTTC:右/左胫骨粗隆;R/LFAL:右/左外踝外侧粗隆;R/LTAM:右/左内踝内侧粗隆;R/LFM5:右/左第5趾跖关节头;R/LFM2:右/左第2趾跖关节头;R/LFM1:右/左第1趾跖关节头)以及R/LTH1/2/3:6个跟踪点(3个为一组分别放置在左右大腿外侧)(图2)。

图2 红外反光球分布示意

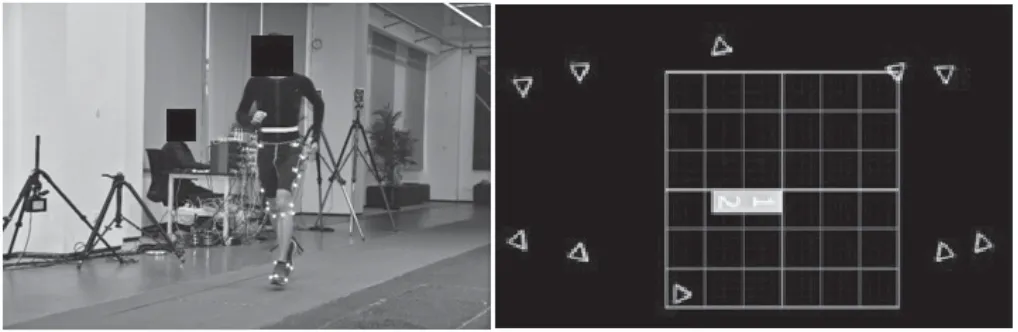

受试者根据随机表的顺序穿着不同的运动鞋依次以3.33 m/s±5%的速度匀速通过测力台,要求右脚必须踩到其中一块测力台的中心位置(图3)。每次测试完成后,实验人员需检查测力台数据,以确保受试者采用正确的着地模式。由于该测试对速度有精确的要求,为了避免过多尝试引起的运动疲劳,在正式采集数据之前,实验测试人员会引导受试者熟悉目标速度,并根据实际情况调整受试者起跑的位置,以提高正式测试的效率。

图3 实验测试环境示意

1.3.2 评价参数

(1)运动学和动力学参数:采用美国c-motion公司开发的Visual3D软件对运动学和动力学数据进行计算。运动学和动力学数据采用四阶巴特沃兹低通滤波,频率分别为20 Hz和50 Hz[20]。选取指标包括触地时踝关节角度(θankle)、峰值膝关节屈曲角度(θknee)和峰值膝关节伸肌力矩(Mknee)。

(2)髌股关节参数:采用Microsoft Excel的Macro 功能开发相应程序计算髌股关节相关参数。指标包括:有效接触面积(Carea)、峰值髌股关节反作用力(Patellofemoral joint reaction force, PFJR)、峰值髌股关节负荷(Patellofemoral joint reaction stress, PFJS)、前脚掌着地时髌股关节反作用力(FPPFJR)和髌股关节负荷(FPPFJS)的第一峰值。髌股关节生物力学模型的分步计算表达式如下[18-20]:

有效接触面积表达式:

有效力臂表达式:

股四头肌肌力表达式:膝关节伸肌力矩/有效力臂

髌股关节反作用力表达式:系数k ×股四头肌肌力

髌股关节负荷表达式:髌股关节反作用力/有效接触面积

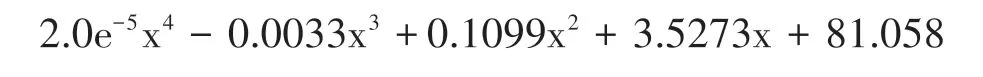

其中,x表示随步态周期变化的膝关节关节角度。

1.4 数据统计

采用双因素(不同鞋底前后落差与着地模式)重复测量方差分析(组间:不同鞋底前后落差;组内:不同着地模式)对触地时踝关节角度、峰值膝关节屈曲角度、峰值膝关节伸肌力矩、有效接触面积、峰值髌股关节反作用力和峰值髌股关节负荷进行统计。采用单因素方差分析对前脚掌着地时髌股关节反作用力和髌股关节负荷的第一峰值进行统计。如发现显著性差异,采用图基(Turkey)事后检验进行各组间比较。此外,描述性分析用以定性评价后足着地和前脚掌着地状态下,髌股关节反作用力和负荷参数的差异。各数据参数均以平均值± 标准差表示,统计软件采用SPSS19.0,其中显著性水平α设为0.05。

2 结果

2.1 运动学和动力学参数

实验结果表明,触地时踝关节角度(θankle)在不同鞋底前后落差与着地模式之间存在显著性的交互关系(F3,48=11.988,P<0.001)。后足着地模式时,裸足状态下触地时踝关节角度表现为轻微的跖屈,与之相反,穿鞋状态下表现为轻微的背屈,但在前脚掌着地模式时并未发现类似的变化。并且,在裸足状态下,后足着地瞬间踝关节背屈角度(θankle)显著大于穿鞋时(F3,48=12.694,P<0.001);在前脚掌着地模式下,触地时踝关节背屈角度显著大于后足着地模式(F1,48=874.474,P<0.001)。此外,峰值膝关节伸肌力矩(Mknee)无显著性的交互关系。但是,裸足状态下的峰值膝关节伸肌力矩(Mknee)显著小于穿鞋时(F3,48=3.687,P<0.001);后足着地模式时,峰值膝关节伸肌力矩(Mknee)显著大于前脚掌着地模式 (F1,48=152.617,P< 0.001)(表1)。

2.2 髌股关节参数

根据髌股关节生物力学模型计算所得的关节有效接触面积(Carea)在统计结果中未见显著性差异。峰值髌股关节反作用力(PFJR)和负荷(PFJS)也未见显著性的交互关系。但是,后足着地模式的峰值髌股关节反作用力(PFJR)显著大于前脚掌着地模式 (F1,48=249.066,P<0.001),同时,峰值髌股关节负荷(PFJS)显著大于前脚掌着地模式(F1,48=257.971,P<0.001)。裸足状态下,髌股关节反作用力的第一峰值(FPPFJR)显著小于穿鞋时(F3,48=39.495,P<0.001),同时,髌股关节负荷的第一峰值(FPPFJS)在裸足状态下也显著小于穿鞋时(F3,48=29.837,P<0.001)(表1)。

表1 穿着不同鞋底前后落差跑鞋以后足着地和前脚掌着地模式跑步时运动学、动力学和髌股关节处力学参数比较(n=13)

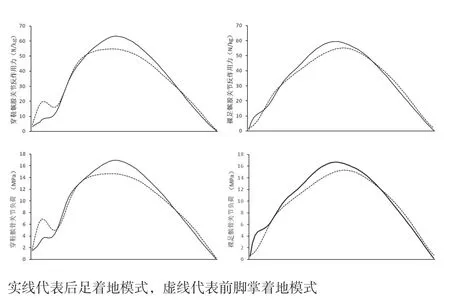

由图4可见,穿鞋状态下,前脚掌着地模式跑步时髌股关节反作用力和负荷存在明显的第一峰值,但后足着地模式并未发现存在第一峰值;而且裸足状态下,前脚掌着地模式时的第一峰值几乎消失。

图4 某受试者髌股关节反作用力、髌股关节负荷示意

3 讨论

本研究发现,裸足状态下,采用后足着地模式跑步时,后足着地瞬间踝关节角度表现为轻微跖屈(着地位置前移)。该结果与Thompson等人[25]的研究结果近似,Thompson等人研究了穿着传统跑鞋和裸足状态下,后足着地模式跑步时的下肢运动学变化,结果表明在后跟着地瞬间踝关节角度从穿鞋时的背屈转变为裸足时的跖屈。但是,在Squadrone等人[6]的研究中,仅观察到裸足或穿裸足鞋状态下,踝关节的背屈角度小于穿鞋的情况(足在后跟着地瞬间更接近水平位置)。他们的研究是使用跑台进行的测试,这可能是导致实验结果产生差异原因。此外,本研究结果显示,前脚掌着地模式的跑步,着地瞬间的踝关节关节角度显著大于后足着地模式。造成这种现象的主要原因是前脚掌着地时,着地瞬间的踝关节角度并无差异,但在后足着地时,该指标却存在显著性差异。Juha-Pekka等人[26]也发现了类似的结果,存在后足着地者比前足着地者在着地瞬间背屈角度更小的现象。因此,裸足和后足着地模式的跑步,都能够有效改变着地瞬间踝关节的关节角度,使其着地位置能够相对前移,从而对跑者下肢神经肌肉骨骼控制系统产生一定影响。

本研究的动力学指标表明,裸足状态下的峰值膝关节伸肌力矩显著小于穿鞋时,前脚掌着地模式的峰值膝关节伸肌力矩显著小于后足着地模式。Paquette等人[8]的研究显示,裸足或穿裸足鞋进行跑步能够有效减少峰值膝关节伸肌力矩,且采用前足着地模式也能有效减少峰值膝关节伸肌力矩。该研究结果与本实验结果一致。许多研究观察了裸足和穿鞋情况下膝关节伸肌力矩的变化情况,结果均发现裸足显著小于穿鞋[6,16,22,24]。因此,许多学者都推断裸足跑和前足着地模式能够有效降低髌股关节疼痛的发生 率[18,22]。但是,这种改变可能是由于采用裸足和前足着地模式进行跑步时,常会伴随步长减小,使得下肢的位置更接近人体质量中心,最终造成股四头肌力臂减小[22]。因此,单纯依靠膝关节伸肌力矩的减少作为判断依据可能说服力不足。

本研究发现在前脚掌着地模式状态下,髌股关节峰值反作用力和负荷显著小于后足着地模式。Juha-Pekka等人[26]的研究与本研究结果相同,他们通过研究习惯性后足着地模式和习惯性前足着地模式跑者,以自己习惯的着地模式,在4 m/s的速度下进行跑步的数据,研究结果表明习惯性后足着地模式者峰值髌股关节反作用力和负荷显著大于前脚掌着地模式者。但是,裸足和穿鞋状态下的峰值髌股关节反作用力和负荷数据几乎都存在统计学意义,裸足状态显著小于穿鞋状态[22,27]。而本研究并未发现该数据具有统计学意义,但存在类似的趋势。裸足与穿鞋时相比,后足着地模式跑步时峰值髌股关节反作用力和负荷减少约8%,前脚掌着地模式跑步时峰值髌股关节反作用力和负荷约减少了10%。这在一定程度上说明裸足跑步能够减小髌股关节反作用力和负荷。

根据髌股关节生物力学模型,髌股关节反作用力主要受膝关节关节角度和伸肌力矩影响。理论上,增加膝关节伸肌力矩和股四头肌做功能够增加髌股关节的反作用力和负荷[28]。此外,更小的膝关节屈曲角度有利于减小髌股关节的反作用力,其根本原因是减少了股四头肌的做功[29]。但本研究仅观察到峰值膝关节伸肌力矩在前脚掌着地模式和裸足状态下数值更小,而峰值膝关节屈曲角度未见显著性差异,这表明裸足状态的前脚掌着地模式的跑步只改变了关节力矩,未影响关节角度。这与Juha-Pekka等人[26]的研究结果相反,在他们的研究中,不同着地模式之间峰值膝关节伸肌力矩不存在显著性差异,峰值膝关节屈曲角度存在显著性差异。分析原因认为:本研究招募的所有受试者均为男性,且都习惯后足着地模式,而Juha-Pekka等的研究对象以女性为主,并且受试者仅以自己习惯的着地模式跑步。此外,两个研究所采用的运动速度也存在差异。在比较裸足和穿鞋状态下下肢生物力学差异的研究中,裸足状态能够减少峰值膝关节伸肌力矩的结果表现出高度的一致性,但是改变峰值膝关节屈曲角度的结果却存在矛盾[6,8,11,30]。事实上,无论是减小膝关节屈曲角度还是减少膝关节伸肌力矩,其结果都是有利于减少髌股关节的反作用力和负荷,最终降低跑步过程中髌股关节的损伤。

目前,尚未见研究报道在穿鞋状态下,前脚掌着地跑步时会出现髌股关节反作用力和负荷的第一峰值,见图4,该峰值类似于后足着地模式跑步时地面反作用力数据形态。许多研究认为,该峰值是造成跑步损伤的主要原因[13]。根据该观点,虽然在穿鞋状态下采用前脚掌着地模式会受到较小的峰值髌股反作用力和负荷,但是由于第一峰值的存在,可能也无法降低膝关节由于过度使用而造成的运动损伤。而当裸足跑步时,第一峰值显著减小或消失,且峰值髌股关节反作用力和负荷也小于穿鞋时。因此,在裸足或穿着裸足鞋且采用前脚掌着地模式进行跑步,可能会更加有效地帮助跑者降低出现髌股关节疼痛的风险。

本研究的局限:本研究选取的受试者为健康男性,因此无法直接说明髌股关节数据变化和髌股关节疼痛之间的关系,在髌股关节疼痛综合征患者中的效果需要在以后的实验中进一步验证;所有跑者均为习惯性后足着地模式者,急性改变着地模式所造成的下肢运动链的变化可能并不稳定,在未来的研究中需要通过长期的步态训练进行进一步的验证;本研究使用的模型仅能从矢状面上进行分析和解释,并且主要考虑了与膝关节相关的数据,因此对于其它运动面和关节上的变化仍然存在疑问;髌股关节有效接触面积和股四头肌力臂都是通过多项式拟合计算得到的,对测量误差十分敏感,可能与实际数值存在一定的差异;本研究未考虑受试者人体测量学的个体差异。

4 总结

本研究发现只改变运动鞋鞋底前后落差并不能有效的降低跑步时的峰值髌股关节反作用力和负荷。但是跑步时采用前脚掌着地模式,能够有效的降低跑步时的峰值髌股关节反作用力和压力;并且裸足跑步能够有效减小或消除髌股关节反作用力和压力的第一峰值。因此,跑步时,选择裸足或鞋底前后落差小的跑鞋,采用前脚掌着地模式,可能有助于降低髌股关节的损伤风险。