德国城市能源系统碳中和发展综述:现状、挑战及创新

2022-09-19刘隽琦刘友波

刘隽琦,赵 琳,廖 宇,刘友波

(1. 德国华人新能源协会,法兰克福 60311,德国;2. 四川大学电气工程学院,四川省成都市 610065)

0 引言

城市能源系统作为支撑现代城市生活运作的关键基础设施,其碳中和战略规划及实施对“双碳”战略具有举足轻重的作用。按照巴黎气候协定、欧盟环境法案以及德国环境保护法,要改善全球温室效应需要减少温室气体(包含CO2、CH4等6 种气体,或按照CO2当量值)的排放,最终达到净零排放目标[1-2]。这对城市能源系统的技术系统、商业运营模式和可持续发展提出了巨大的挑战。

欧洲在城市能源系统的定义、规划建模、可再生能源应用、建筑节能、减排方法及优化的方法论和技术等方面已经做过不少相关研究工作。文献[1]通过整理和分析大量城市能源建模研究工作的基本方法,归纳并提出了加入土地规划模型和交通模型、引入数据整合技术和灵敏度分析的城市能源系统建模框架。文献[3]对城市建筑能源系统中可再生能源的建模和潜力评估、用能分析等方面进行了深入的回顾分析,提出了针对建筑能源系统的聚类分析和建模方法以及运行控制优化框架。文献[4]针对分布式能源的高渗透问题,集合其政策性、技术性和经济性三方面的相关条件及要求,提出一种面向城市分布式能源服务最优化的多目标多规则优化方法框架。文献[5-6]对目前德国建筑领域的能源生产和消耗结构、节能减排及碳中和的政策机制问题做出了分析和总结。文献[7-8]从城市能源系统的基本含义、对经济和碳中和发展的影响出发,对德国城市能源系统中的供电、供热和电动交通系统的现状进行了宏观分析,并提出了行动举措建议和方案框架。文献[9]对当前智慧城市中智慧交通和出行的政策、创新技术和解决方案做了深入整理和分析,在能源消耗、环境影响和碳排放等方面的可持续性进行了评估。文献[10]对德国城镇居民光伏储能系统的系统设计要求、技术方案和市场渗透率做出了分析比较,并对光储系统的渗透率、与电网的互动应用及影响进行了评估。

现有的研究和文献主要针对城市能源系统的模型、仿真和优化等顶层设计和规划技术,但少有对政策环境、创新技术转化应用和可持续的商业运营模式在实践验证和市场推广的全面整理和探讨。本文将重点从实践验证和市场运营角度出发,对德国城市能源体系中的电力系统、供热系统、建筑能源、交通能源等主要组成领域的现状和主要挑战进行整理和分析,总结和提炼出各领域关键技术和商业模式创新。在此基础上,评估德国碳中和战略中政策、技术和市场模式有效的匹配和互动,从而形成可复制、可持续模式的发展方式。

1 德国城市能源系统的现状和挑战

城市能源系统碳中和发展战略的关键是需要从政策、技术和市场3 个不同维度进行顶层设计、精细规划和稳步实施,并对实施过程中的问题、成熟度和效用进行长期跟踪和评估。

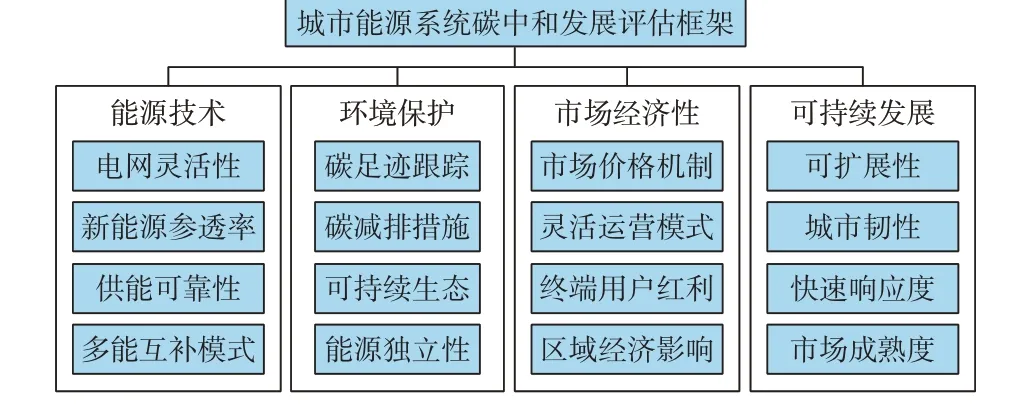

根据文献[7]提出的德国城市能源系统发展目标框架,城市能源系统碳中和发展的评估可包含能源系统、环境保护、市场经济和可持续发展4 个方面,如图1 所示。本文从能源技术和市场经济性两方面对德国城市能源系统的4 个子系统的现状进行简短分析。

图1 德国城市能源系统碳中和发展评估框架Fig.1 Evaluation framework for carbon neutrality development of German urban energy system

1.1 德国城市电力系统减排现状及挑战

得益于德国完备的新能源法的保障和完善的能源市场交易机制,新能源在德国电力系统中的比例不断增加。在2020 年,新能源发电量的比例达到近46%的历史高点[11]。在城市能源系统中,接入城市配电网的分布式屋顶光伏是主要的新能源电源。但由于城市中的建筑物密度大,产权及建筑用途复杂,老城保护和环保多方面的限制,城市中新能源发电仅能为城市电力能源提供小部分的能源补充。此外,基于生物质能等小型热电联产装置已经应用于办公楼、高层住宅和商业区。

不断变化的发电侧和用电侧需求将导致城市电力运营商面临不断增加的转型挑战,具体归纳为以下几点。

1)城市配电台区中发电装置不多且小型化、碎片化,要求配电网公司显著提高规划、运行、监测等方面数据处理的频率和效率。

2)电动汽车和充电桩的推广使充电负荷迅速增长。这使得电网公司需要在电网再投资和投入新调控技术之间谨慎选择。

3)随着引入针对分布式能源接入的Redispatch 2.0(二次调度),导致电网调度的复杂性提高。配电网公司将面临电网调控技术和成本上的挑战。

4)随着多能互补及能源互联技术的不断发展,配电网公司需要加强与其他能源网络的互动,提高信息采集和分析能力,以提高电网运行可靠性,优化电网规划方案。

5)配电网运营商缺少有效的市场手段调配供电区域内的灵活性资源以实现可再生能源的就地消纳,但未来需要主导区域灵活性市场。目前,灵活性市场还需进一步开发并验证其宏观经济及市场经济的可行性[12]。

1.2 德国城市供热系统减排现状及挑战

与城市电力供应同样重要的还有城市热能供应以及与其紧密相连的天然气供应。现阶段,德国城市的主要供热方式有:热电厂远程集中供热、基于天然气网的热电联产供热及入户式供热、楼宇柴油供热、楼宇电热及热泵系统供热和光热辅助供能。

在能源供给方面,德国还十分依赖天然气及柴油等传统石化能源。城市远程供暖网络并不能完全满足供热需求,而在住宅中供热系统基于本地安装的小型低效供热系统。近年来,越来越多替代传统能源的供热方式被采纳,如利用生物质能的小型热电联产装置,燃料电池、太阳能光热以及基于热泵的电能替代技术等。

然而,现阶段城市热能系统的主要问题是缺少规模效应。由于城市产权、使用目的和建造年代等多种因素的约束,供暖的解决方案呈现出多样化、不兼容、不互联的特点。为了达到优化和改造现有供热系统,提高系统效率,减少碳排放的目的,就需要根据不同需求状况,制定不同的政策和解决方案。但这也同时加大了供热问题的难度和深度。

1.3 德国城市建筑能源系统减排现状和挑战

德国总共拥有近2 170 万栋住宅建筑以及工商用和公共建筑,而其中使用燃油、燃气供能系统的高耗能老式建筑占到了70%。2020 年德国建筑领域总能耗为8 650 亿kW·h,用能占到了全国总能源消耗的近40%[6],占总碳排放比例的近25%。由此可见,建筑领域的减排和能耗优化对实现碳中和目标举足轻重。

从1990 年代开始,德国就启动建筑领域节能减排,制定建筑节能法案法规以及统一的能耗标准证书,并开展被动式能源房屋、主动式能源房屋的技术研究及示范。但到目前,建筑领域的减排总体进展大大低于预期,其面临的主要挑战,表现在以下3 个方面:

1)建筑领域能源结构依旧老化,特别是供热系统,使用传统燃油和天然气供暖的占比依旧很大;

2)旧房节能改造的成本居高不下,且未能打破“投资-收益-困境”的经济难题,还未形成成熟可持续的商业模式;

3)分布式能源在建筑领域和用户侧的应用虽然催生了新的商业模式,如Mieterstrom 邻里售电(类似国内隔墙售电)和供热微网等,但各子系统和其模式还主要是独立设计、实施和运行,未能实现真正的耦合和经济性最优。

1.4 德国城市电动交通系统减排现状及挑战

作为传统的交通和汽车强国,德国交通领域的燃油替代和电动化的战略转型进展并不顺利。德国交通领域的碳排放在20世纪90年代呈上升趋势,进入21 世纪小幅下降后基本都保持在年排放量1.65 亿t左右。直到2020 年受新冠疫情的影响,出行减少才使交通行业的减排进一步降低,勉强达到欧盟目标。德国制定了2030 年电动汽车保有量达到1 000万辆,以及建成100 万个公共充电桩的交通电动化目标。而德国的轨道交通基本已经完成了电气化,如德国高铁系统已经基本实现绿电供应。

目前德国城市交通领域面临的主要挑战为:

1)新建设充电桩网络,特别是公共充电桩的渗透率,明显落后于新能源车辆的增速;

2)虽然德国已经定义了统一完善的充电技术标准和要求,但高度的市场化要求跨售电商充电结算、跨国漫游充电,还需要进一步打破技术和市场壁垒,降低充电成本和提高用户充电体验;

3)小区、办公楼宇、购物中心等高密度地区的电动汽车无序充电,与整个配电台区容量的矛盾日益凸显出来,对电网的影响还有待进一步落地检验;

4)新冠疫情之后,德国民众出行将以电动汽车和自行车为主,以公共交通为辅,同时,更多通过共享电动租车、共享电动单车等低碳模式出行是未来的趋势。这对交通及其相关的电力网络的规划和升级提出了新的挑战。

2 德国碳中和城市能源系统创新

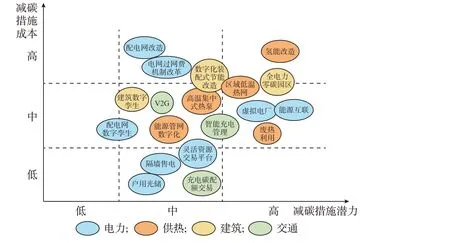

本章将对德国碳中和城市能源系统的政策发展、技术创新以及模式创新3 个维度进行分析和总结。根据相关技术和项目的投入以及实践示范经验总结,图2 对德国城市能源系统的关键减碳措施和技术从成本和潜力角度的评估进行了汇总,并将在后文作进一步介绍分析。图中,V2G 表示电转气。

图2 德国城市能源系统实现碳中和关键创新措施评估Fig.2 Evaluation of key innovative measures to achieve carbon neutrality in German urban energy system

2.1 政策发展

1)供能系统政策

对于促进可再生能源的使用,德国政府采取了了不同的补贴政策引导。随着新能源产品逐渐成熟,政策的趋势将是补贴政策的逐渐减少甚至取消,取而代之的是法律义务下的强制安装。在2021 年德国新政府上台后,能源部提出了从2020 年起,引入在新建建筑屋顶强制安装光伏发电和光热装置义务的建议[11]。在此政策执行以后,将有效加速分布式光伏装置在城市电网的渗透率。在风力发电方面,由于城市建筑密度大,而德国各个联邦州对于风机到住宅的距离有严格的规定[13],使得风力发电在城市能源系统中占比很小。

德国补贴政策主要应用于新能源发电、安装光伏储能系统、利用可再生能源的电动汽车充电系统等。在补贴之外,光伏发电商还可以参与电力市场交易来保证一定的收益。由于当前德国的电价高企,通过光伏装置生产自用电力而非回馈到电网中将对业主更具有吸引力。户用储能系统可以使户用光伏发电的自用率提高到55%[14]。目前,德国联邦政府及各个联邦州都出台了关于储能的补贴政策。

2)建筑能源政策

德国于2020 年底颁布并实施新建筑能源法案,对新建建筑和节能改造出台了新规定,比如新建住宅房屋必须达到超低能耗建筑标准,并加入对屋顶光伏、充电桩配置的规定。

从2020 年将阶梯碳税引入建筑供暖领域,增加燃油和天然气供暖成本,同时规定这两种高能耗技术的退役步骤,以此激励系统改造。同时结合欧盟环 境-社会-治理(environmental-social-governance,ESG)可持续发展规则要求,推动绿色资产金融服务,鼓励绿色建筑认证。

通过政策引导改变投资收益关系,刺激各方节能改造的积极性,并制定强制改造规划要求。统筹、完善和简化多项能源法规对建筑能源中新能源隔墙售电、自发自用微电网、虚拟电厂(VPP)等新技术和业务模式的流程和税收模型,以助提高其经济性和推广性。

3)电动交通政策

德国政府制定了到2030 年电动交通发展目标,配以针对交通枢纽超级充电站、公共充电桩以及非私人充电桩总计超过10 亿欧元的补贴政策。在未来,结合屋顶光伏和储能设备的绿色充电模式也将是政策支持和补贴的主要方向。

此外,德国政府已颁布多个充电新基建及运营相关法案,定义充电桩基建运营商(CPO)(类似电网运营公司)和充电服务商(EMP)(类似售电公司)两类市场角色,将类似售电市场的充分竞争引入充电服务领域,为用户能够根据自身需要更加灵活的选择和匹配整套充电服务奠定了良好的基础。

2.2 城市能源系统技术及商业模式创新

2.2.1 城市电力能源系统碳中和创新

城市配电网公司未来重点趋势是加大数字化转型的力度,通过以下手段来提高对于电网的感知力和控制力。

1)为了应对不稳定的分布式新能源发电系统造成的影响,城市配电网进一步加强智能电网建设,改造运营和调度系统技术和规程,提高对中小型发电机组的控制能力。文献[15]研究了一套基于中压开关新型集成式传感器,及自动机器学习结合人在回路的人工智能技术的配电网数字孪生监测和预测性维护系统,实现面向未来配电网的低碳智能运行系统。

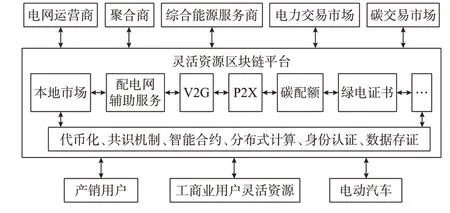

2)面对用户侧分布式光储充等系统给配电网的建设和运行带来的诸如电压、潮流流向和设备负荷方面的巨大变化,配电网需要充分利用供电台区内分布式发电、储能和用电设备(如电动汽车、热泵和家庭储能装置)的灵活能力。通过基于分散式解决方案的灵活资源区块链平台,支持市场参与者有效挖掘分散的灵活性潜力,同时,保证市场操作的安全和透明度,实现灵活性资源碳排放的灵活管控[16],如图3 所示,图中,P2X 表示电转X(包括热、气等)。

图3 灵活资源区块链平台示意图Fig.3 Schematic diagram of flexible resource blockchain platform

3)通过推广Redispatch 2.0 加强电网和VPP 及灵活资源聚集商的互动和合作,进一步提高分布式能源的电网和市场接入,为城市电网提供更多的灵活性支持。通过灵活资源聚合管理技术,提高用户自用电及优化资源池经济性,为电网调控提供更多手段和模式[17]。

4)以电网为基础,打破电、热、储、充、气之间的物理壁垒,打造不同系统之间的信息和通信平台,实现全方位的多能互联。其中,未来如何更好地结合及优化以市场动态电价为引导的负荷侧灵活资源响应和电网激励管理机制,比如引入动态过网费,也是德国城市配电网改革的重要研究方向[18]。

5)分布式氢储能系统将会进入户用领域。相较于电池的短时储能应用,氢能可以提供跨季度的长时储能形式。比如可以将夏天的光伏发电电能以氢气的形式储存起来,在冬季通过燃料电池对供电系统进行供电。如德国HPS 公司已经开始尝试将电-氢-电的长时电解氢储能模式进行商业化[19]。

2.2.2 城市供热系统碳中和创新

1)建立城市统一的能源管网数字化在线管理平台。对城市各个能源系统,如供暖、供气、供水、供电系统进行3D 建模,将热能和电力绘图与城市和街区发展规划进行对接。在此基础上建立数字孪生系统,对未来城市新能源建设和低碳布局规划提供基础性服务,并着重在城市供暖领域对实际用户负荷消纳、城市供应能力以及碳排放指数进行数字化评估和优化[20-21]。

2)加速氢能在未来城市供气供热系统中的应用。通过改造现有的天然气输配管网、储配站、计量及调压等设施和技术可以快速、经济地将氢气输送给供热系统。现阶段主要研究工作集中在如何提高氢气在天然气管网中的混入比例。如在德国巴登-符腾堡州电网公司的氢能区域示范项目中,将氢气混合比例从目前技术规范要求的10% 提高到了

30%[22]。

3)推动高温集中式热泵替代现有石化能源产热为城市远程供热网供热。大型高温热泵在清洁热源和可再生能源发电的基础上,可以根据需求将废热的温度水平提高到99 ℃左右,从而为城市主要区域的高密度用户供热[23]。

4)区域低温热网:通过热泵转化废气、废水。可利用废热系统中的热能(如分布式数据中心的高效余热转换技术[24])对住宅、商业区和超市进行供热。低温热网可以有效地将不同的热源和热需求结合在同一系统中,集中利用热源,并将热能回收到系统储能装置中。由于热泵还可以进行反向制冷,使得这项技术可以在未来参与到热能系统负荷的正向和反向调节中。

5)德国利用电转热(P2H)技术结合热网热惯性并整合进VPP,在提升新能源消纳同时,也可以通过电力辅助市场提供电网辅助服务。比如文献[25]中,针对包含光伏发电、光热、P2H 结合地源热泵技术的区域混合热网系统,研究并提出一种基于贝叶斯正规化神经网络的优化控制方法。考虑天气预测、热负荷预测、热储能和管网系统状态、电力市场价格等因素,对区域热网系统运行模式进行小时级实时优化和灵活调整,并将在示范项目中进行验证[26]。

2.2.3 建筑能源系统碳中和创新

1)德国建筑能源系统下一步电气化主要集中在通过集合清洁热源的热泵技术以替代传统天然气或燃油供暖。一方面,新建楼宇中热泵应用增长迅速,结合光伏、储能和家用充电桩为一体的楼宇综合能源系统以实现规模性应用;另一方面,针对区域热网的高温热泵也逐步进入示范应用阶段。

2)进一步推广建筑能源数字化规划和节能优化,打造从基于数字孪生的规划和设计,到实施和运营的全流程化及全景数字化,并设计可持续的运营模型。比如,针对面向社区建筑能源和用户系统多样而缺少统一规划和评价指标的问题,文献[27]提出了包含光伏预测、碳排放计算、系统费用评价,结合地理信息分析、机器学习的综合规划仿真和运营优化模型。文献[28]研究并实现了一种集成自动建筑信息模型(BIM)楼宇结构和能源混合模型生成方法,并在零碳建筑社区改造项目中实现基于此模型的分布式能源模型预测优化运行控制(MPC)的暖通和供能系统优化设计和运行系统[29]。

3)扩大以零碳园区或零碳社区的整体方案和项目,对以地热、冰蓄冷、废热等清洁热源配合热泵技术为基础的新型供热系统实践和推广,同时,提高分布式光储充系统渗透比例,打造多能互补或全电能替代的零碳园区及社区数字化能源管理系统。文献[30]针对包含100%的可再生电力供应、电热转换的零排放供热系统以及能源存储单元的全电力零碳园区,研究设计了一种多层级模型预测控制技术(HMPC)的能源数字管理平台,并结合长期全电力供能合作及合约模式应用到柏林地区全新的碳中和创新工业园区[31]。

4)推动老旧建筑资产能耗数字化管理和大数据分析,大力推广流程数字化装配式节能改造,比如energiesprong 流程化装配式节能改造方案。首先应用全景3D 扫描技术进行BIM 建筑数字化建模和改造设计,同步到工业4.0 灵活定制化的建筑和供能设备模块生产及供应链管理;最后,通过数字化工地实施,打造全流程定制化的碳中和节能改造解决方案,并能够大幅缩短改造工期和成本[32]。

2.2.4 城市电动交通系统碳中和创新

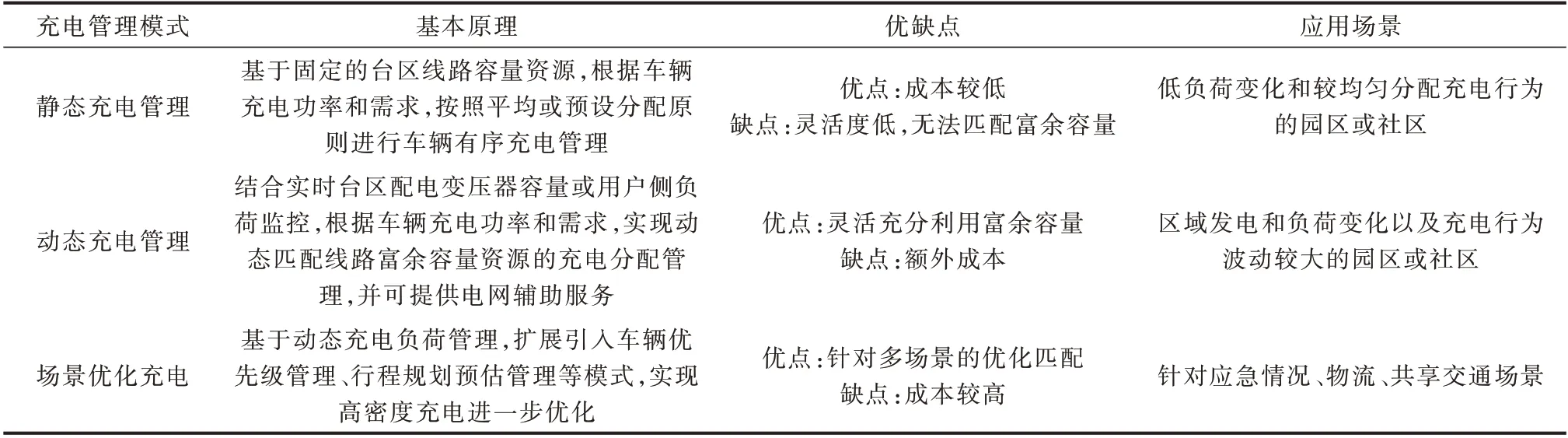

1)用户侧有序智能充电管理

为解决电动汽车在市内或小区高密度区域的充电和负荷管理之间的矛盾问题,德国相关技术服务商研发并实践了多种充电管理模式,如表1 所示。其主要目标是从用户侧入手,根据可自定义充电同时性特性、充电分配模式,集合实时台区配电变压器用电容量和负荷侧监测等技术手段,基于模型预测控制方法,实现静态或动态自动匹配配电变压器富余容量资源的多模式多场景智能充电管理[33]。此外,通过结合机器学习技术,有效跟踪和识别用户或该区域用户群体的充电行为,并结合进一步优化充电管理模式。该技术方案可以有效减少与配电台区管理的矛盾,保证设施的可扩展性,从而提高充电桩的投资及运营效益,已经在商业项目中逐步落地推广。

表1 智能充电管理模式对比Table 1 Comparison of intelligent charging management modes

2)V2G 充电与电网互动

德国在电动汽车为电网反向送电技术方面已有多项研究和技术示范,如文献[34-35]对德国V2G为输电网提供系统服务的潜力进行了深入分析并提供了一种分散式控制策论框架。下一步,V2G 研究的重点是进行真实系统实践和市场推广。德国输电网运营商Tennet 联合汽车企业、充电服务商TMH通过实践示范,基于分布式区域控制、区块链能源和碳排放计量,将电动汽车当做用户侧灵活资源集成到电网再调度和阻塞管理系统和流程中[36]。德国配电网运营公司巴登-符腾堡电网已经通过多用户参与、多阶段多场景的实践应用项目,对电动汽车在真实场景中的充电同时性特性、与配电网提供需求管理互动等进行了深入分析、实践和模式验证,并将引入日常运营[37]。此类智能充电与电网互动的实践验证表明,基于网费减免、附加补贴等相关收益可为充电网络服务商和终端用户带来增值收益,为电网的可持续运营和商业模式的推广奠定了基础。

3)充电服务数字化和碳交易

一方面,针对充电服务高度市场化下跨服务商的充电结算、跨国漫游充电等问题,德国科研机构和充电服务商通过大数据和区块链技术,打造跨运营商、跨境的高可信、防篡改、自动化支付的高效充电支付和结算解决方案,并在此基础上构建开放运营生态系统[38-39]。

另一方面,德国政府从2021 年底将电动汽车充电也纳入了碳配额交易,规定每位电动汽车车主可以出售自己的减碳配额。针对此类电动汽车碳配额交易的创新数字化及区块链平台服务也应运而生,为电动汽车车主和充电服务上带来了新的商业模式和变现渠道[40]。

3 示范项目及应用示例

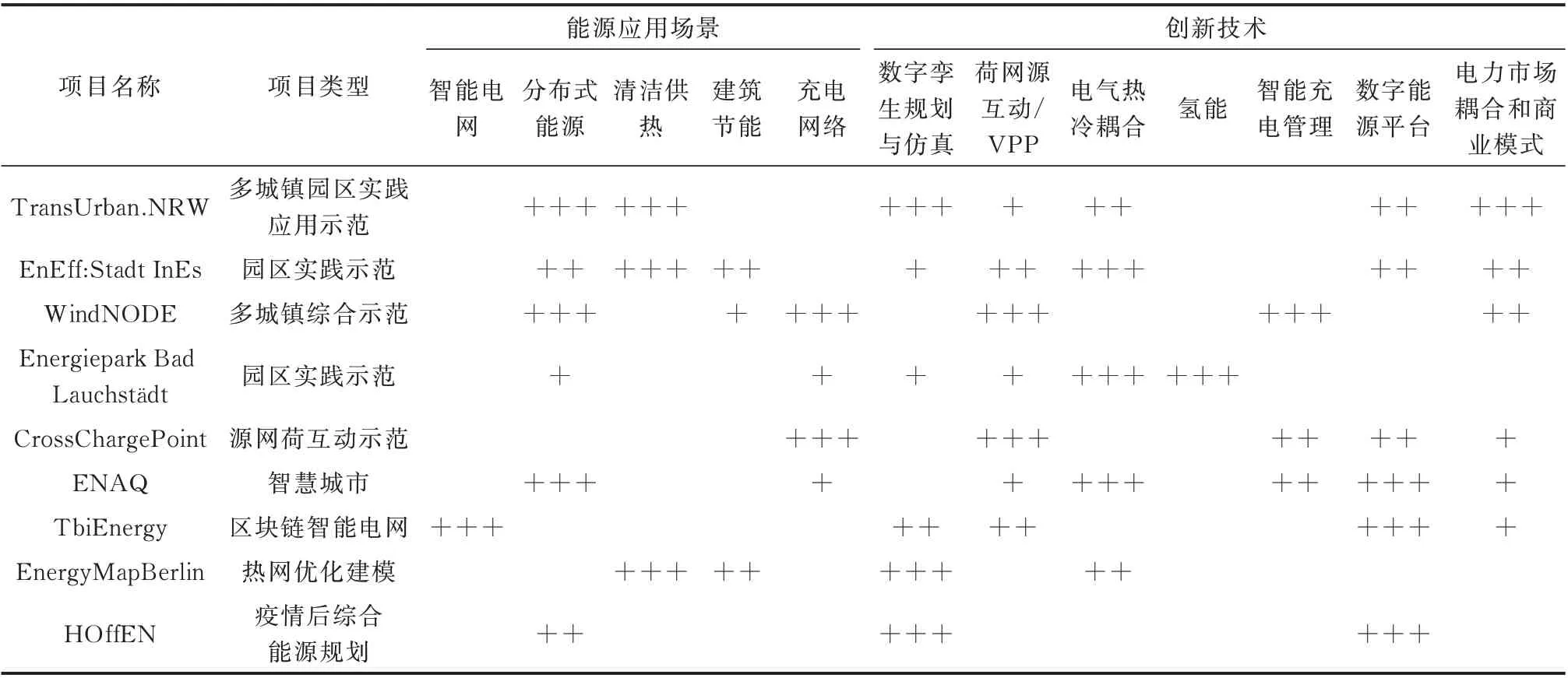

德国政府对城市能源系统的碳中和改造和升级投入了大量财政补贴,积极支持技术成熟度(technology readiness level,TRL)接近市场化(TRL 大于7)的实践示范项目。表2 汇总了具有代表性的示范项目,并对其中4 个有代表性的项目做简要介绍。

表2 德国城市能源系统碳中和项目汇总Table 2 Summary of carbon neutralization projects in German urban energy systems

1)TransUrban.NRW 项目目的是研究和探索处在结构转型进程中的典型煤炭矿区的城市供热新思路,这对于建设于传统能源发展期要完成新能源转型的城市非常有借鉴意义。来自地热、废水和低温余热的可再生能源应大量应用到供热系统中,并结合P2H 和分布式能源站设计双向低温第5 代区域供热管网,并分别在北莱茵-威斯特法伦州的4 个城镇中进行实践示范。此外,该项目的数字化平台建设了以电、热、冷3 种载体动态仿真和优化的模型,加以经济性与减碳的双重优化对城市级的综合能源供应提出了极有建设意义的思路[41]。

2)CrossChargePoint 项目为在不同规模和经济特征的城镇实施的基于不同储能、充电设施的VPP示范项目,主要以快充和需求侧负荷管理来实施对交通和能源系统的整体优化。同时,基于电转气(P2G)和燃料电池实现氢能和纯电的新能源汽车与电网、分布式储能的互动,并且参与电力市场以激励不同车辆的充电与驾驶行为。针对源网荷之间互动的VPP、需求响应(DR)、V2G、P2G 等多系统多平台数据和通信标准混乱和欠缺的问题,本项目开发了一体化rEMS 云平台,旨在打破数据孤岛和系统壁垒,在交通转型和能源转型中起到积极示范作用[42]。

3)EnEff:Stadt InEs 项目旨在设计一个以园区内部及附近的污水、废热、生物质等清洁能源为基础,集成热电联产、有机建筑光伏、基于园区电池储能和智能充电的需求响应管理,引入新能源购电协议(PPA)模式、全过程碳足迹跟踪和评估机制的多能耦合及互补能源管控平台,以实现对现有工业园区的零碳改造[43]。

4)TbiEnergy 项目以区块链技术对智能电网的底层运行机制进行重构,用智能合约对一个城市的基础设施的供需方的实时在线交易进行优化和安全机制保障,充分发挥“Proof of Stake”关联交易验证技术,保障隔墙售电和用户间互动行为与潜力的数字化运营,打造把区块链和智慧城市能源供应结合起来的解决方案。

4 德国城市能源系统碳中和发展对中国的借鉴意义

从德国对能源转型和碳中和加速发展的经验来看,最值得借鉴和吸取经验之处在于以下3 点。

1)为应对当下欧洲的能源供应危机,德国重新审视碳中和战略与能源安全战略之间的平衡关系,在保证包含化石能源的安全供应前提下同时确定进一步加速推进新能源的推广,以实现最终的能源自主和安全。这也说明,碳中和发展首先要立足能源安全,推动可再生能源的高效利用,最终实现未来绿色能源体系。

2)德国碳中和战略是在能源、交通、建筑等主要领域同步开展,并兼顾政策、技术和市场三方面的协调发展,以逐步实现可持续化长期目标。特别是在综合能源多能互补、能源数字化以及源网荷储充售等领域,从技术研发、市场政策及模式的设计以及引导规模化发展等方面提供了有价值的参考。此外,引导金融系统对碳中和项目的投入和收益测算保证了金融系统足够的支撑和风险意识,同时通过交易市场建设为碳中和技术和服务落地的新型商业模式提供基础。

3)德国碳中和技术和产品从示范项目到产业落地推广形成了联邦和地方政府各自补贴,大公司小公司各有贡献的共享型协作体系。特别是各种智慧综合能源示范项目落地并不只集中在大型城市,而是分散在中小城镇、乡村振兴型新城等地区,并因地制宜和有意识地让地方研究机构和中小创新公司加入,提升整个行业的零碳意识和人人有为的参与意识。

5 结语

本文对德国城市能源体系中的电力系统、供热系统、建筑能源、交通能源等主要组成领域的发展过程及现状和主要挑战进行了整理和分析,并对各领域关键技术及其模式创新以及重点实践示范项目进行了详细总结。面对未来的国际能源环境和发展趋势,以兼顾能源自主安全和碳中和发展平衡为整体目标,德国还需要进一步调整和改进顶层设计、政策制定和技术及市场创新。而德国城市能源系统将进一步突出能源互联,多能互补的技术和模式结合,逐步过渡到以温室气体排放为主要调控和优化目标,并通过数字化手段,从传统的单一功能能源单元向综合能源全景数字化和全周期管理发展。