画外观象

2022-09-19张建业

文/张建业

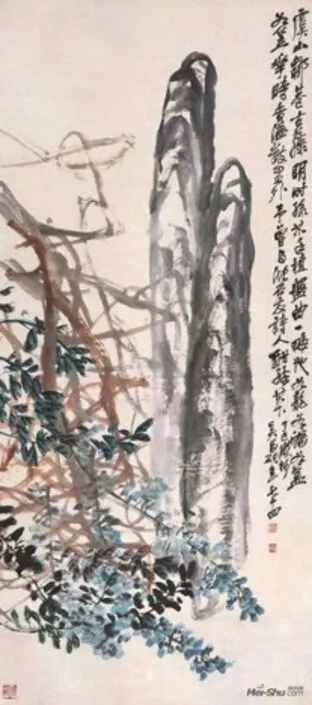

吴昌硕作品

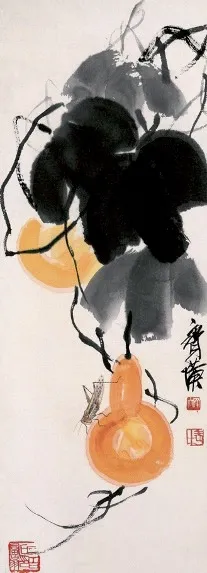

齐白石作品

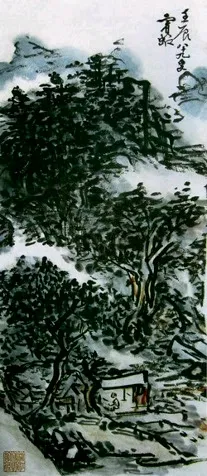

黄宾虹作品

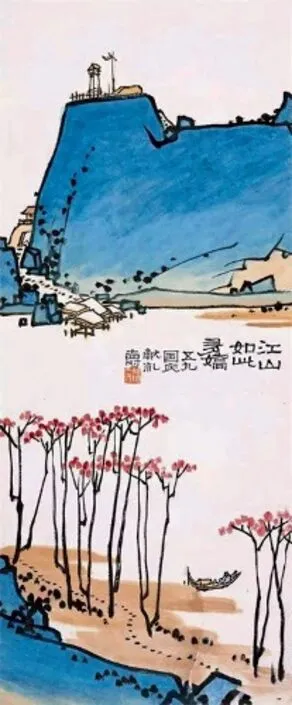

潘天寿作品

公认的绘画大师,艺术上的成就已用作品砌成丰碑,毋庸置疑。艺术成就之外,观其人生轨迹,在处世为人的点滴微行上,同样各具样貌,尤其在不同旅程节点上的表达,似乎比作品更具张力。

吴昌硕的“大气”

吴昌硕先生的大写意画以《石鼓文》笔意入画,古拙大气,无人能及。在践行人生价值的追求上,他毕生以儒家“修身、齐家、治国、平天下”理念傍身,躬行不怠。1894年,中日甲午战争爆发,时任湖南巡抚吴大澂亲率湘军御敌。吴大澂北上前给吴昌硕写了一封信,邀其入幕。当时吴昌硕已经51岁,他不顾家人的劝阻,慷慨从戎,虽没有亲身上战场杀敌,但战场轰鸣的炮声把吴昌硕耳朵震聋,为纪念这段经历,便有了“大聋”之号。

虽然甲午战败,但吴昌硕的家国情怀依然,一颗报国济世之心随时准备着等待王朝的召唤。1899年11月,吴昌硕得到江苏候补道员丁葆元的举荐,代理安东(今江苏涟水)县令之职。

吴昌硕赴任后,满腔热忱地投入父母官的角色中,事必躬亲地付出后,却发现事与愿违,晚清官场诡谲腐朽,已无药可医,单凭一己之力,无疑是杯水车薪。生性刚正淳朴的吴昌硕,不愿在曲意逢迎中消耗属于自己可以更有作为的时光,仅上任一个月,便自刻三方“一月安东令”印章后辞官归去。从此,把余生全部交给了中国传统文化,让生命在诗、书、画、印中得到绽放升华。

再看先生之朋友交往,以及先生的处事担当……

好友蒲华,贫困潦倒,去世后,先生尽其所能为朋友料理后事;与沪上政商界领袖王一亭亦师亦友,携手为海派书画繁荣发展不遗余力;年轻的潘天寿到上海拜访吴昌硕先生,先生独具慧眼,不吝激赏,赠篆书对联“天惊地怪见落笔,巷语街谈总入诗”,让年轻画人心灯闪亮,开启接续大师的行走。

在时光无意痕迹中,“管中窥豹”,先生能成为海派领袖,站在中国传统书画艺术的潮头,独领风骚数十年,被称为中国文人画“最后的高峰”。若先生不是大气之人,怎能有如此多的精英追随?艺术上也不可能有开宗立派的成就。

齐白石的“稚气”

齐白石画作,厚重大气虽不及吴昌硕,但天真烂漫、清新质朴,是吴昌硕所没有的。其大写意融入儿时所见的精雕细琢,处处散发田野的情趣,更是传统文人画前所未有的。

白石先生出身湖南乡间的农民家庭,没有良好的家学氛围,但天赋异禀、刻苦勤奋,让这个充满稚气的农民娃子,异常艰辛地行走在传统中国的路上,深一脚浅一脚,一步步走到大师行列。儿时的纯真除了存在白石老人的画里,还一直保留在他的生活中。齐白石卖画,言不二价,在他客厅里,长期挂着1920年写的一张告白:“卖画不论交情,君子有耻,请照润格出钱。”但总有脸皮厚的人,有一次来了一位求画者,有意刁难齐白石,给了不足四只虾的钱,要看老人如何作画。齐白石识破来人目的,画了四只虾,但有一只虾半身藏匿在水草中,只露出一条小小的虾尾,让买画人哑口无言,赚不到丝毫便宜。

新中国成立后,周总理考虑到老先生家人多房小,就给他换了一处比较大的住所,可搬过去没几天,老人以住不惯为由,哭死哭活地非要回老宅,大家都不明白老人的心意。其实里面有隐情,原来老人喜欢在家藏东西,东藏一处,西藏一处,藏东西的地方只有他知道,这一搬出来,虽说老屋还是家里后辈住着,他也不放心。一个从泥泞中走出但已华丽转身的绘画大师心底深处不时泛起的小农心思,还是在日常生活的场景里留下痕迹,点缀成生命的妙趣。

黄宾虹的“骨气”

黄宾虹先生的画被世人认可还是近十几年的事,在这之前以及先生去世前,浑厚华滋的氤氲笔墨,一直被主流艺术圈边缘化,甚至被贬得一无是处。如此氛围下的黄宾虹却能气定神闲、心无旁骛、骨气凛然,世人不解,看一下宾老曾经干过的事情就会不难理解了。黄宾虹早年是一个革命者,崇拜谭嗣同这样的革命派,还曾加入过南社、黄社这样的进步团体,激于时事,为国之兴亡奔走。虽然后来远离政治,专注于艺术,民族之骨气一直充盈在先生的一言一行中。抗战期间,北平文物研究会积极向日伪政府推荐黄宾虹出任北平美术馆馆长,多次派人来和黄宾虹商议。此时,黄宾虹一家生活已朝不保夕,对于收入颇丰的日伪北平美术馆馆长一职,夫人问他:“先生作何打算?”黄宾虹斩钉截铁地说:“坚辞不就。”当日,黄宾虹在所画的梅花图上题诗曰:“烟云富贵,铁石心肠。耐此岁寒,以扬国光”。先生在艺术追求上也是如此,坚守自己的审美导向,不迎合市场,生活再拮据,也不改画风以降格调。黄宾虹在生命弥留之际,曾对身边的亲人说过:“我的画要五十年后才能为世所知,你们看着吧。”这种自信与骨气,几人能及?

潘天寿的“霸气”

“一味霸悍”是潘天寿先生的一方常用印章的印文,也是潘天寿先生绘画审美追求的表达,构图奇绝险峻、骨法用笔,“霸”气袭人、动人心魄。潘天寿先生本人个性也是如此,年轻时就颇得吴昌硕赏识,这是多少年轻画人梦寐以求的事。有大师加持,艺术之旅要轻松许多,但潘天寿先生清醒地认识到自己应该走的路不在此,独辟霸悍之法,大师风范已现端倪。

相比同时代的许多画家,在西方美术思想的影响下,要么妄自菲薄,以西学入画为时尚;要么为政治屈从,主动改造自己的创作方向,排挤纯正中国画的生存空间,甚至剥夺黄宾虹、潘天寿等先生授课传道的权利。即使这样,都没有撼动潘天寿先生内心的执着。在整个社会盲从的大环境下,他保持清醒的思绪,无疑需要强悍的内心和对传统文化无以复加的自信。先生在主持浙江美术学院期间,力主东西方绘画要拉开距离,与当时西方美术教育主流相左、坚持己见,为中国画保留一席喘息之地,为后来接续文脉之学人定位导航。这也是潘先生“霸气”的体现与贡献。“文革”时期不惧迫害摧残,坚守人格底线,从未违心妄议他人,这种人格“霸气”,更令人敬仰慨叹!

无论是“大气”“稚气”,还是“骨气”“霸气”,看似与绘画没有关系,其实不然,这才是大师们绘画的灵魂所在。而当下画坛的某些所谓“大师”,让人们看到更多的是“官气”“俗气”“傲气”,甚至“匪气”。笔者以为,面对真正的大师不应只从作品上找差距,更应该从人格境界上找不足,这才是从艺正途!