MRI 测量肩峰角在肩峰下撞击综合征中的意义

2022-09-16王纪鹏郑园园通信作者

王纪鹏,郑园园(通信作者),白 岩

(1聊城市人民医院MRI室 山东 聊城 252000)(2聊城市人民医院CT室 山东 聊城 252000)

Neer[1]于1972年提出肩峰下撞击综合征(subacromial impingement syndrome,SIS)的概念,肩部前屈、外展时,肱骨大结节与喙肩弓反复撞击,导致肩峰下滑囊炎、肩袖退变甚至撕裂。

肩峰形态分扁平型,钩型及弯曲型[2],与SIS关系密切,钩型肩峰最易引起SIS。但依靠影像诊断医师由MR图像中获得肩峰形态并不可靠,不同影像诊断医师所得结果并不全部一致。

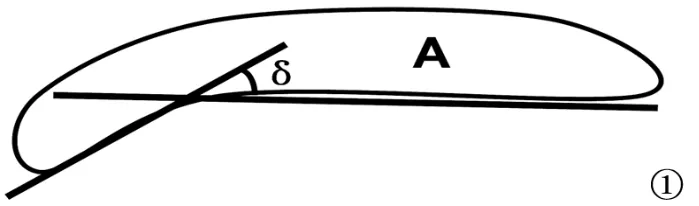

肩峰指数、临界肩胛角越大,肩袖损伤越易发生[3]。二者都与肩峰长度相关,可评估肩峰侧向延伸[4],与肩峰形态无关。肩峰骨赘影响肩峰形态[5],但描述是否存在肩峰骨赘不足以客观体现肩峰形态,需更加客观的指标取代观察肩峰外形。肩肱间距为肩峰下表面与肱骨头上缘间距离[6],肩峰形态影响肩肱间距,肩肱间距减小与SIS明显相关[7],肱骨头向上移位时,肩肱间距测量不准确。肩峰角又叫δ角,为肩峰前1/3下表面与后2/3下表面间的夹角,与肩峰形态密切相关。肩峰角不受迁移影响,比肩肱间距更准确[7]。本研究回顾分析肩峰角与SIS之间的关系,评价其在SIS中的意义。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾分析2020年8月—2022年2月聊城市人民医院收治的因肩痛就诊证实为SIS的57例患者,关节镜确诊32例,临床确诊25例,设为撞击组,患者平均年龄54.3岁,包括男26例,女31例;另选取肩关节正常志愿者60名为对照组,其中男28名,女32名,平均年龄53.5岁。两组受检者一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。排除明确外伤、畸形、肿瘤及其他全身性疾病。

体格检查中Hawkins征、Neer征、Jobe试验敏感度高;落臂征、lift-off试验特异度高,lift-off试验特异度最高[8]。Hawkins征、Neer征、Jobe试验为阴性,诊断SIS可能较小,落臂征、lift-off试验阳性,诊断SIS可能性较大。本研究临床确诊的25例患者五种体格检查均为阳性。

1.2 方法

仪器采用GE Signa 3.0 MR。四个标准序列:斜冠状位T1WI、FS-PDWI,横轴位、斜矢状位FS-T2WI。

1.3 图像分析与数据测量

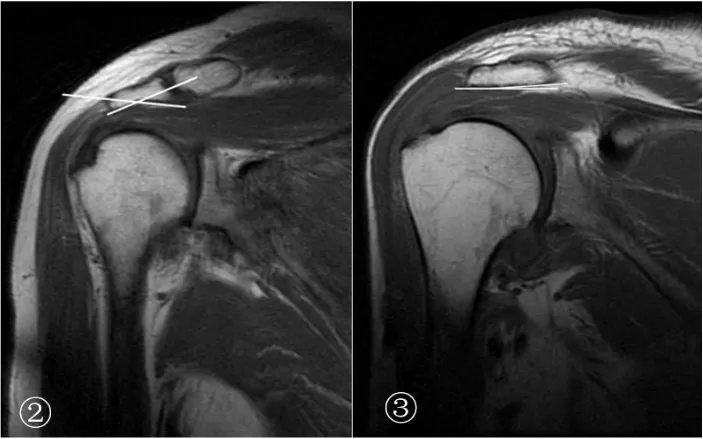

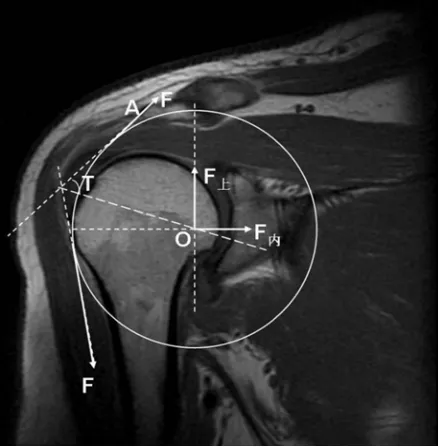

观察两组有无肩峰骨赘形成及部位,测量δ角。由2名主治以上影像专业医师共同完成(图1)。McGinley等人[9]沿肩峰下表面直线与水平线之间的夹角测量,肩峰下表面前1/3与后2/3移行处多不处于同一平面,故测量时多有偏差。本实验在肩峰下表面沿前1/3划一直线,再沿后2/3划一直线,二者在移行处相交得出夹角即δ角。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计软件进行数据分析。计量资料以()表示,行t检验;计数资料以频数(n)、百分比(%)表示,行χ2检验。P<0.05则差异有统计学意义。

2 结果

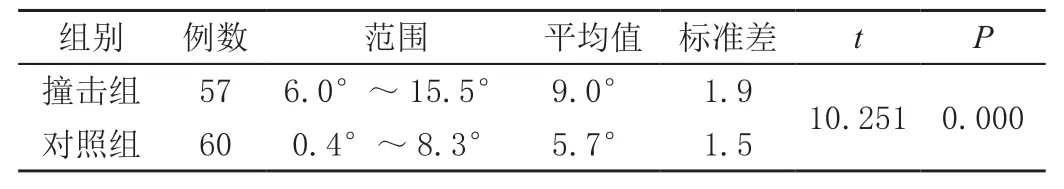

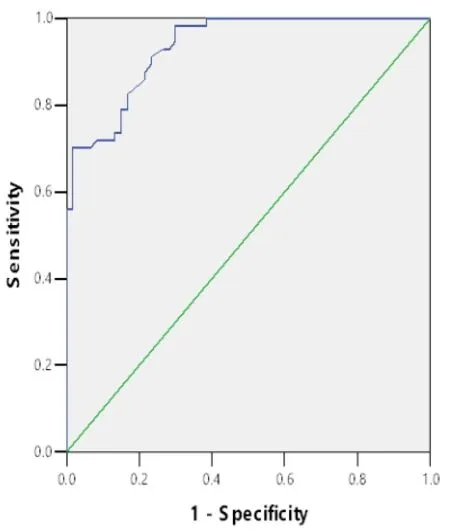

两组δ角测量结果见表1,差异有统计学意义(P<0.05)。δ角ROC曲线见图2。

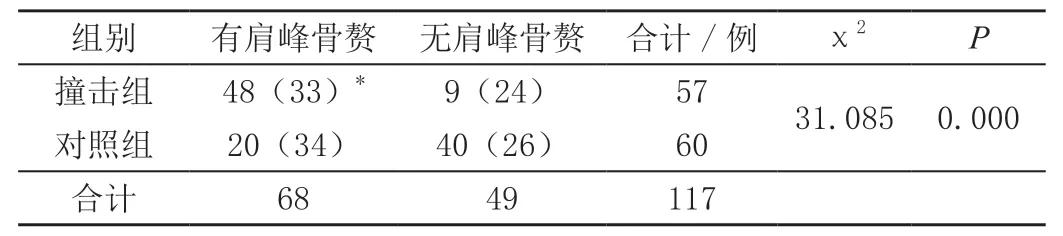

撞击组肩峰骨赘48例(84.2%),包括男21例,女27例。对照组肩峰骨赘20例(20.0%),包括男8例,女12例。根据肩峰骨赘数据得四格表见表2,两组肩峰骨赘观测数据差异有统计学意义(P<0.05)。所有骨质增生均位于外下缘。

表1 δ角测量结果

表2 两组肩峰骨赘观测数据结果[n(%)]

注:*括号内为各个表格的理论频数,均>5,且总数>40,选用Pearson χ2检验。

图1 δ角测量

图2 δ角ROC曲线

3 讨论

3.1 肩峰形态与SIS关系

SIS分广义和狭义,狭义特指SIS[10]。肩峰形态,主要指下表面形态与SIS之间关系密切。一方面,肩峰下表面的形态影响肩峰下间隙的大小,而SIS主要发生在肩峰下间隙内,因此肩峰下表面的形态可称为诱导形成SIS的重要因素。另一方面,冈上肌、冈下肌、肩胛下肌和小圆肌在上臂内旋、外旋及协同三角肌参与上臂外展、前举方面至关重要[11]。在肩胛骨平面,中立旋转位时冈上肌腱位于肩峰前1/3下面;内旋位向上抬肩时,冈下肌腱位于肩峰前1/3下面[12]。肩峰下表面前1/3的形态对肩袖撞击尤为重要。

3.2 肩峰角测量

研究[9]指出δ角>7.5°,冈上及冈下肌腱全层或近乎全层撕裂可能大大提高。本试验得出δ角≥7.1°,诊断SIS的敏感度和特异度分别为82.5%、83.3%。此结果与之前研究基本一致,但角度偏小,原因可能为国人扁平型较国外多,SIS患者弯曲及钩型较多[13];也可能与试验测量方法不同相关。

肩峰下表面骨赘的形成也会影响肩峰下表面的形态。本组试验中,撞击组骨赘形成者比例明显高于对照组,且二者差异具有统计学意义。分析原因可能为:肩峰骨赘多发生于肩峰外下缘,影响了肩峰前1/3下表面的形态,使得其下表面的位置更低,肩峰下间隙变窄,从而易发生SIS。

3.3 肩峰角较大易致SIS机制探讨

肩峰角较大原因分为先天性和后天性两种。

先天性钩型肩峰,由于肩峰外侧位置较低,肩峰下间隙减小,肩峰下间隙内压力增大,从而导致冈上肌腱及冈下肌腱受到撞击的可能性增大;此外,位置较低的肩峰外下部也可直接撞击冈上肌腱等组织。后天因素主要为骨质增生引起。肩峰骨质增生多发生在外下缘。本研究所有实验对象中,骨质增生共68例,所有病例骨质增生均发生在外下缘,使得肩峰向外、向下伸展。肩峰向下伸展时肩峰形态类似钩型肩峰,肩峰下间隙减小、压力增大,致冈上、冈下肌腱受到撞击,或直接撞击冈上肌腱。肩峰向外伸展时,影响三角肌中部止点位置,从而影响三角肌力学性质,使三角肌对肱骨头合力发生变化[14]。

根据Gagey[14]建立的盂肱关节外展初期肱骨近端受力示意图,得图3,瞿玉兴等人从Gagey建立的示意图中得出三角肌产生向上、向内的分力F上、F内[15],肩峰外侧缘位置越靠近外侧,F上增大,肩峰下间隙压力增大,发生撞击可能增加;F内减小,盂肱关节稳定性下降,加大撞击可能。

图3 盂肱关节外展初期肱骨近端受力示意图

3.4 本研究优势与局限性

本研究得出撞击与对照组肩峰角差异有统计学意义。并从先天及后天因素较深入讨论其易引发撞击原因。但SIS并不是只与肩峰形态相关,肩锁关节下部骨赘、肌腱本身因素等均可诱导撞击发生。