准噶尔盆地中央坳陷西部下组合油气成藏模式及勘探前景

2022-09-14李建忠王小军杨帆宋永阿布力米提依明卞保力刘海磊王学勇龚德瑜

李建忠,王小军,杨帆,宋永,阿布力米提·依明,卞保力,刘海磊,王学勇,龚德瑜

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2.中国石油新疆油田分公司,新疆 克拉玛依 834000;3.中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆 克拉玛依 834000)

大型叠合盆地下组合是未来油气勘探的重要战略领域,随着深埋优质储层形成机理、深层油气成烃和成藏等理论认识的不断深化和工程技术水平的提高,深层-超深层油气勘探发现的油气藏数量明显增多。近几年在巴西[1]、美国墨西哥湾、澳大利亚西北陆架、墨西哥和委内瑞拉等地区发现了大油气田[2-4]。中国在深层-超深层油气勘探领域也陆续取得了一系列重要发现,准噶尔盆地南缘高探1井在深度5 700 m以深获得日产原油1 213 m3、天然气32.17×104m3的高产油气流,创造了中国陆上碎屑岩地层最高原油日产记录[5-6];准噶尔盆地南缘呼探1井在深度7 367~7 382 m获得百万方高产油气流,打破了准噶尔盆地最深井记录;塔里木盆地博孜9井和轮探1井,不断刷新勘探深度下限,在8 000 m以深获得日产超过100 t的高产油流。四川盆地高石梯—磨溪地区震旦系-寒武系、鄂尔多斯靖边奥陶系、塔里木盆地库车、松辽盆地等地区深层已经成为中国主要的油气产区[7-14]。

准噶尔盆地从石炭纪到第四纪经历了多期构造运动,叠加了克拉通、断陷、前陆和坳陷等盆地类型,是典型的叠合盆地[15]。受区域性盖层的分隔,准噶尔盆地纵向上分为下、中、上3个成藏组合,下组合为石炭系-中二叠统,中组合为上二叠统-三叠系,上组合为侏罗系及其以上地层,其中盆地的主力烃源岩集中在下组合。盆地下组合发育砾岩、泥质白云岩及火山岩,过去认为下组合储层埋深大、物性差;而源上的上组合发育砂岩,埋藏浅,分选好,物性优。在“源深储浅”的认识指导下,以往准噶尔盆地的油气勘探主要集中在中、上组合,而地质资源量占据全盆地40%的下组合油气探明率仅18.9%。近几年在缓坡型大型扇三角洲沉积模式和深层优质碎屑岩储层形成机理的指导下,勘探不断向玛湖凹陷、沙湾凹陷等富烃凹陷斜坡区、凹陷区推进,在中组合上二叠统、下三叠统扇三角洲砾岩中取得了非常好的勘探成效,形成了15×108t级的储量区[16-20]。随着地质认识和储层改造技术进步,逐渐发现紧邻源岩层系的下组合剩余资源丰富,是获得规模储量的主要战略接替层系。

当前,中、上组合油气勘探开发程度不断提高,油气发现难度日益加大。为了尽快开拓后备领域,本文通过对准噶尔盆地中央坳陷西部下组合油气地质条件的分析和研判,建立不同油气成藏模式,提出下组合油气勘探的有利方向和区带,为尽快寻找新的储量产量增长点,保障国家能源安全,提供最有力的支撑。

1 地质背景

中央坳陷是准噶尔盆地的一级构造单元,根据中国石油第四次油气资源评价对准噶尔盆地构造单元的划分,中央坳陷进一步细分为玛湖凹陷、盆1井西凹陷、沙湾凹陷、阜康凹陷、东道海子凹陷、达巴松凸起、莫北凸起、莫索湾凸起、莫南凸起和白家海凸起,“5凹5凸”共10个二级构造单元[21],总面积达3.8×104km2。

准噶尔盆地的一级构造单元划分主要是基于二叠纪构造背景,中央坳陷是在石炭纪—二叠纪初期断陷基础上,叠加了中二叠世前陆、坳陷发展而成。晚泥盆世—早石炭世准噶尔古陆周缘发生弧-陆碰撞,不同地区缝合带发生短暂的应力松弛,形成一系列碰撞后的断陷盆地。二叠纪准噶尔盆地成盆初期,在区域性南北方向的碰撞挤压下,形成了以北西、北西西向为主的大型隆起和坳陷,各个山前坳陷间隔排列,形成了盆地早期特有的坳隆间列的构造格局。中央坳陷几乎包含了准噶尔盆地所有的富烃凹陷,是资源量最大的构造单元,多个继承性的古凸起伸入生烃凹陷,凸起带上发育众多大型构造圈闭,与烃源岩紧密接触,平面上成藏要素配置关系好。

中央坳陷下组合包括石炭系、下二叠统佳木河组和风城组、中二叠统夏子街组和下乌尔禾组。石炭系为海-陆过渡环境的产物,由火山熔岩、火山碎屑岩、凝灰岩和砂岩等组成,目前钻遇厚度为35~1 800 m。佳木河组为冲积扇相,发育杂色砂砾岩、中-基性熔岩、凝灰质砂岩和角砾岩,厚度600~2 600 m。风城组以咸化湖相沉积为主,发育深灰和灰黑色泥岩、云质泥岩、灰色云质细砂岩,夹有薄层白云岩,底部发育火山岩,厚度200~1 800 m,是玛湖凹陷最重要烃源岩层系。夏子街组为冲积扇、扇三角洲沉积,发育杂色砾岩、砂砾岩,见薄层砂岩,厚度800~2 400 m。下乌尔禾组沉积时期经历一次大面积湖泛,发育扇三角洲、滨浅湖沉积,沉积了深灰色泥岩、砂质泥岩夹褐灰色砂砾岩和砂岩,厚度300~1 700 m。

下组合发育两套区域性有利储-盖组合:①以中二叠统下乌尔禾组泥岩为区域性盖层,下乌尔禾组、夏子街组砂砾岩为储层的储-盖组合;②以下二叠统风城组云质泥岩为区域性盖层,风城组砾岩、佳木河组-石炭系砾岩、火山岩为储层的储-盖组合(图1)。这两套储-盖组合与石炭系、下二叠统风城组以及中二叠统下乌尔禾组烃源岩纵向上紧密接触,成藏条件优越。

2 成藏条件

2.1 多个继承性古鼻凸和大型构造圈闭

围绕中央坳陷西部玛湖凹陷、盆1井西凹陷和沙湾凹陷三大富烃凹陷及周缘发育玛中构造带、玛东斜坡鼻凸带、达巴松鼻凸带、盆1井西凹陷北鼻凸带、莫北鼻凸带、莫索湾凸起、沙湾凹陷西环带鼻凸带等构造带(图1)。在玛中构造带落实玛北和玛湖2个下组合背斜圈闭,在玛东斜坡鼻凸带落实达1井背斜、玛东3断鼻和盐探1断鼻等构造圈闭,在盆1井西凹陷北鼻凸带刻画玛南背斜、石西凸起、石莫1井西断鼻及莫北断鼻等多个构造圈闭,在莫索湾凸起和沙湾凹陷西环带鼻凸带也初步刻画多个背斜、断鼻及断块圈闭。这些构造圈闭单个面积一般在80~120 km2,勘探目的层多。

图1 准噶尔盆地中央坳陷西部石炭系油气藏分布、石炭系顶界构造(a)及地层综合柱状图(b)Fig.1 Map showing the distribution of the Carboniferous oil/gas pools and the Carboniferous top structural contour(a),and the composite stratigraphic column(b)in the western Central Depression in the Junggar Basin

这些鼻凸带和构造圈闭在早石炭世以前就已经形成,在石炭纪—晚二叠世持续发育,三叠纪以后大多变为低幅度正向构造[22]。鼻凸带控制了早、中二叠世沉积,在鼻凸带两侧可见中、下二叠统逐层向鼻凸带超覆尖灭的现象。鼻凸构造伸入富烃凹陷中心,与二叠系烃源岩呈披覆关系或断层侧向对接关系,在成藏关键期处于油气运移有利构造部位,有极为优越的成藏条件和勘探前景,具备形成大油气田的有利条件。

2.2 三套烃源岩

中央坳陷西部地区自下而上发育石炭系、下二叠统佳木河组和风城组、中二叠统下乌尔禾组3套烃源岩[23],生烃能力强、资源潜力大(图2)。

石炭系-下二叠统佳木河组为腐殖型烃源岩,以生气为主。过去对准噶尔盆地西部地区是否发育规模有效的石炭系-下二叠统佳木河组烃源岩存在疑问,特别是石炭系烃源岩,认为仅在盆地东部的克拉美丽山前发育。但通过车25井、车19井、红65井、拐148井和581井等15口钻井岩心分析,虽然对西部地区石炭系-下二叠统佳木河组烃源岩整体评价不高,总有机碳含量(TOC)平均1.12%、生烃潜量0.98 mg/g,但个别井段也出现高TOC和高热解烃量,从已钻井实测数据看,有效烃源岩分布主要集中在中拐地区[24-25]。另外,盆地西部地区也发现了来自石炭系-下二叠统佳木河组烃源岩的天然气,如夏盐凸起上的石南3井侏罗系三工河组获得天然气,其甲烷碳同位素值(δ13C1)为-34.69‰、乙烷碳同位素值(δ13C2)为-26.30‰、丙烷碳同位素值为-25.57‰,经过天然气来源分析,认为侏罗系三工河组天然气来自石炭系烃源岩。近几年通过最新的二维、三维地震精细刻画和非地震资料识别,在玛湖凹陷和盆1井西凹陷等凹陷内识别出一系列石炭系残余凹陷(图2a)。这些石炭系残余凹陷与古鼻凸带间互分布,剖面上石炭系生烃凹陷通过大断距的断裂与鼻凸带侧向对接,圈-源配置关系好。

下二叠统风城组为碱湖环境沉积的烃源岩,以云质泥岩、暗色泥岩为主,在玛湖凹陷已有大量钻井证实,厚度200~1 800 m(图2b),其生烃能力是传统淡水湖盆烃源岩的2~4倍[26-28],也是下组合油气成藏的主要供烃层系。风城组的TOC一般在1.00%~1.96%,钻井揭示的样品成熟度普遍较低,最高热解峰温(Tmax)普遍小于430℃,烃指数(S1/TOC)普遍超过100 mg/g,热解S1值为0.01~9.35 mg/g,平均值约为1.27 mg/g。风城组烃源岩生成的原油Pr/Ph比值小于1.0,Pr/nC17和Ph/nC18值较高,C20,C21和C23三环萜分布多为上升型,β-胡萝卜烷、伽马蜡烷含量较高。风城组烃源岩在盆1井西、沙湾凹陷尚未有井钻遇,但从过玛湖凹陷到盆1井西凹陷、沙湾凹陷的地震剖面上,均可见到风城组连续性好的多套强反射,而且在盆1井西凹陷、沙湾凹陷周缘部署实施的盆东1井和车探1井等钻井也证实获得来自风城组烃源岩的油气。

图2 准格尔盆地中央坳陷石炭系-下二叠统佳木河组(a)、下二叠统风城组(b)及中二叠统下乌尔禾组(c)烃源岩分布Fig.2 Distribution of source rocks in the Carboniferous‑Lower Permian Jiamuhe Formation(C-P1 j)(a),the Lower Permian Fengcheng Formation(P1 f)(b),and the Middle Permian Xiawuerhe Formation(P2w)(c)in the Central Depression,Junggar Basin

中二叠统下乌尔禾组为湖相泥质烃源岩,既生油又生气。该套烃源岩厚度大,分布广(图2c),也是下组合构造圈闭的主力烃源岩之一。玛湖凹陷下乌尔禾组湖相泥岩TOC为1.0%~3.5%,氢指数(HI)多小于100 mg/g,干酪根碳同位素较重,δ13C分布在-20.74‰~-22.54‰,有机质类型为Ⅲ型,以生气为主。在中拐凸起的金探1井下乌尔禾组(深度4 656~4 660 m)发现优质烃源岩,TOC为1.41%~4.15%,HI达到262~671 mg/g,干酪根碳同位素值为-26.5‰,母质类型为Ⅱ1和Ⅱ2型,以生油为主。金探1井烃源岩抽提物Pr/Ph为1.21~1.55,Pr/nC17和Ph/nC18值较小,C20,C21和C23三环萜分布为山峰型,伽马蜡烷含量略低,含少量β-胡萝卜烷。这些特征与腹部目前发现的大多数油藏地化特征相近,推测盆1井西凹陷和沙湾凹陷下乌尔禾组烃源岩是这类原油的主要来源,石西油田石炭系就存在下乌尔禾组烃源岩的贡献[29]。

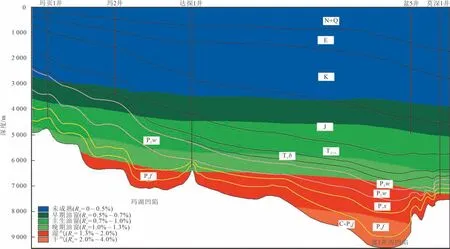

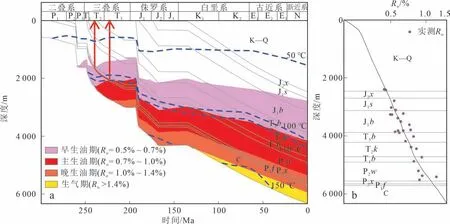

下二叠统风城组烃源岩在早-中三叠世开始生油,晚侏罗世进入生油高峰,晚白垩世进入生气阶段;中二叠统下乌尔禾组烃源岩在晚侏罗世进入生油窗,晚白垩世达到生油高峰,进入生气窗。深入富烃凹陷的鼻凸带为持续性古构造带,是油气运聚的有利指向区。根据盆地数值模拟表明,目前玛湖凹陷风城组处在生油高峰,凹陷最深处进入生凝析气阶段,下乌尔禾组还处于生油阶段;盆1井西凹陷和沙湾凹陷埋深大,下二叠统风城组和中二叠统下乌尔禾烃源岩组均已进入生气阶段(图3)。

图3 玛湖凹陷—盆1井西凹陷埋藏史二维数值模拟Fig.3 Numerical simulation of burial history crossing the Mahu and Penyijingxi sags

2.3 三类储集岩

下组合发育火山岩、泥质白云岩和碎屑岩3类储层。火山岩主要发育在石炭系,下二叠统佳木河组和风城组局部发育火山岩,泥质白云岩集中发育在风城组,碎屑岩各层段均有分布。火山岩和泥质白云岩由于抗压作用强,在深埋条件下也可形成优质储层,是下组合最重要的储层类型。

准噶尔盆地在泥盆纪被古亚洲洋环绕,在经历了石炭纪多岛洋、挤压、拼贴和后期隆升等阶段[30],泥盆纪—早石炭世形成的岛弧火山岩隆升,形成多个鼻凸带。这些鼻凸带在后期持续发育,一般缺失上石炭统和下二叠统,火山岩风化淋滤时间长,可形成规模火山岩风化壳储层,而且鼻凸带往往是应力集中区,易形成构造缝,有效地改善储层物性。火山岩具有较强磁性、较高电性和较大密度等地球物理特性,可以根据磁力异常来区分火山岩和碎屑岩[31-33]。根据准噶尔盆地西部地区1∶50 000高精度航磁资料向下延拓、求取剩余异常等高分辨率处理结果,可以发现下组合的5大鼻凸带上的构造圈闭主体处于中、强磁异常发育区(图4),认为玛湖凹陷与陆西—克拉美丽地区同处于一个中-酸性火山岩条带上,岩性以中-酸性喷发岩为主,在这一火山岩发育带上,已发现了克拉美丽、石西2和金龙10等火山岩油气藏,火山岩储层物性好[34-35]。比如近期在石西凸起东南部靠近盆1井西凹陷的斜坡部位钻探的石西16井,石炭系钻遇厚层火山角砾岩和安山岩,岩心肉眼可见气孔、裂缝,实测孔隙度平均值15.0%,渗透率平均值0.11×10-3µm2。玛北背斜、达1井背斜和夏盐2井背斜处于红色、黄色的中-强磁异常区,玛湖背斜和玛南背斜绝大部分处于绿色、浅蓝色的弱磁异常区(图4)。对比石西油田、陆东地区已钻遇的火山岩,通过已钻井的岩石物性(密度、磁性和电阻率)标定,认为中-强磁异常是中基性火山岩的响应特征,中-弱磁异常是中酸性火山岩的响应,而深蓝色区域的负磁异常,代表沉积岩的响应。从这一点来看,玛北背斜、达1井背斜、莫北鼻凸及莫索湾凸起西翼石炭系发育中基性火山岩,而玛湖背斜、玛南背斜及中拐鼻凸发育中酸性火山岩,局部区域可能有非火山岩。

图4 准格尔盆地中央坳陷西部地区1∶50 000高精度航磁二次导数异常分布Fig.4 Map showing high‑precision aeromagnetic second derivative anomaly distribution of 1∶50,000 in the west of Central Depression,Junggar Basin

下二叠统风城组主要为一套碱湖环境下的扇三角洲-浅湖-半深湖沉积体系,存在来自干旱炎热环境的内源化学沉积、前陆盆地发育过程中周缘火山活动提供的火山物质沉积,以及西北缘冲断带剥蚀造成的扇三角洲近源快速堆积,沉积了咸化湖泊相准同生白云岩化和后生白云岩化的混积岩、粗碎屑和火山岩。风城组既是优质的生油层和盖层,也是非常规储层。风城组总厚度500~1 800 m,岩石类型主要包括陆源碎屑岩、白云岩、富有机质泥页岩、蒸发岩及火山岩。该组地层在玛湖凹陷和盆1井西凹陷均有分布,盆缘为砂砾岩,鼻凸带上以泥质白云岩类和粉砂岩类形成的薄互层沉积为主。白云岩化作用增强了岩石脆性,在压裂改造后可获得高产油气流[36-38]。实际勘探已证实,风城组的3类岩性均可形成规模优质储层,位于玛西地区的百泉1井钻遇厚层扇三角洲相砾岩,向凹陷区探索的玛湖28井和玛湖33井钻遇厚层白云质粉-细砂岩夹薄层泥页岩,获得高产工业油流;北部玛页1井、夏72井及夏87井下二叠统风城组一段(风一段)钻遇优质火山岩储集层,风二段、风三段白云质细粒岩也是全井段均见油气显示;中部的风城1井和艾克1井等钻遇风城组白云质岩、泥岩等频繁互层,油气显示活跃。

2.4 保存条件

下组合发育下二叠统风城组云质泥岩和中二叠统下乌尔禾组泥岩两套烃源岩,同时也是优质的区域性盖层,与石炭系风化壳、风城组和夏子街组砂砾岩形成有利的生储盖组合,在玛湖、盆1井西和沙湾凹陷广泛分布。

准噶尔盆地经历多期构造运动,对下组合构造圈闭油气的保存而言,即便有区域性盖层的遮挡,后期断裂的活动往往也会对深层油气的保存条件提出更高的要求。例如达探1井石炭系向上直接与风城组砂岩、玄武岩对接,而该地区风城组并未发育如同玛湖凹陷内的云质泥岩盖层,造成达1井背斜石炭系缺少直接盖层。另外,达1井背斜顶部可见明显的高角度断裂,海西期的逆断裂与燕山期断裂相互搭接,造成了深层油气向浅层调整。这也就造成了达探1井油气显示从石炭系到侏罗系,纵向显示跨度超过2 500 m。达探1井石炭系、风城组原油的地化指标表明,原油族组分中饱和烃质量高,芳烃、非烃和沥青质质量很低,正构烷烃化合物丰富,Pr/Ph值为1.3,Pr/nC17值和Ph/nC18值分别在0.6和0.7左右,原油全油δ13C分别为-29.1‰和-28.1‰,表现为典型的玛湖凹陷风城组来源特征。从风城组原油的密度、成熟度来看,达探1井风城组原油密度0.77~0.79 g/cm3,原油轻质组分发育齐全,成熟度为1.4%~1.5%,为晚侏罗世—白垩纪成藏晚期的高成熟原油。然而风城组岩心包裹体分析表明,烃类包裹体的均一温度为80~110℃。以达探1井地层发育情况和岩屑实测镜质体反射率(Ro)数据为约束,恢复达探1井埋藏史、热史(图5),结果发现这些烃类包裹体是在中-晚三叠世成藏期被捕获。而且含油气包裹体丰度(GOI)非常高,在5%~40%,普遍大于30%,说明在中-晚三叠世成藏早期的成熟油生成阶段,达探1井风城组已经规模成藏。达探1井风城组储层包裹体和原油成熟度之间的差异表明,达1井背斜深层的油气在中-晚三叠世成藏后遭到了破坏,导致早期成藏的油气未能保存,圈闭内残留的是晚期成藏的油气,含油饱和度仅10%。

图5 达巴松凸起达探1井埋藏史恢复Fig.5 Burial history restoration of Well Datan 1 in the Dabason salient

利用地震资料开展各构造圈闭下组合断裂识别及保存条件评价。玛北背斜、玛湖背斜处于玛湖凹陷风城组白云质泥岩沉积中心,白云质泥岩厚度在1 000 m以上,由于白云质泥岩地层比火山岩、碎屑岩地层更具塑性,这两个背斜的石炭系断裂都在风城组消亡,下组合保存条件更好。盆1井西凹陷和沙湾凹陷风城组厚度相对小,而且构造圈闭三维资料深层成像品质差,对断裂识别精度不够,构造高部位是否发育破坏性断裂暂无定论。

2.5 超压普遍发育

中央坳陷西部地区下组合压力系数一般在1.60~1.80,埋藏欠压实和生烃增压是该地区深层超压形成的重要因素[33]。在凹陷内6 000 m左右埋深下,地层压力往往能够达到120 MPa左右,压力系数能够达到1.70以上,为深层油气高产提供了充足的动力。

另外,玛湖凹陷风城组优质烃源岩的热演化程度随埋深增大而逐渐加大,凹陷内烃源岩的Ro大于1.3%,已进入高成熟演化阶段,目前在斜坡区发现了大量密度为0.79~0.85 g/cm3的轻质油和凝析油,而且深层气油比逐渐增大。根据全球深层油气相态统计,以美国深层盆地为例,6 000 m以深的井中,天然气井占90%,并且随着深度的加深,比例有升高的趋势[3]。据此可以明确,深度越大,油质越轻,天然气质量百分比越高。根据风城组烃源岩热演化、准噶尔盆地油气相态纵向分布等推算,在6 200 m深度下风城组烃源岩可大量生气[22,39-40]。这些凹陷内下组合的构造圈闭,目的层埋深基本都超过6 500 m,因此在超压、轻质流体的条件下,可形成日产百方以上的高产油气流。比如达探1井,石炭系试油层段5 840~5 864 m深处,压力系数为1.83,地层压力达到105 MPa,虽然含油率不高,但日产液量达到100×104m3以上。

3 成藏模式

利用二维和三维资料对中央凹陷西部下组合构造圈闭进行识别,初步落实9个背斜圈闭和8个断鼻和断块目标,圈层数量多,勘探潜力大。根据圈闭的储层与烃源岩的接触关系,将这些构造圈闭划分为3种成藏模式,分别为源边披覆型、源边侧接型和源内叠覆型。

3.1 源边披覆型

该类成藏模式是风城组或下乌尔禾组烃源岩向目标圈闭高部位逐层超覆尖灭,二叠系烃源岩生成的油气向下运移,或者沿着石炭系-下二叠统不整合面向构造高部位运移,在石炭系火山岩中聚集成藏。这类圈闭主要分布在风城组和下乌尔禾组地层尖灭线周围,成藏难度相对较大,难以发现规模油气聚集。

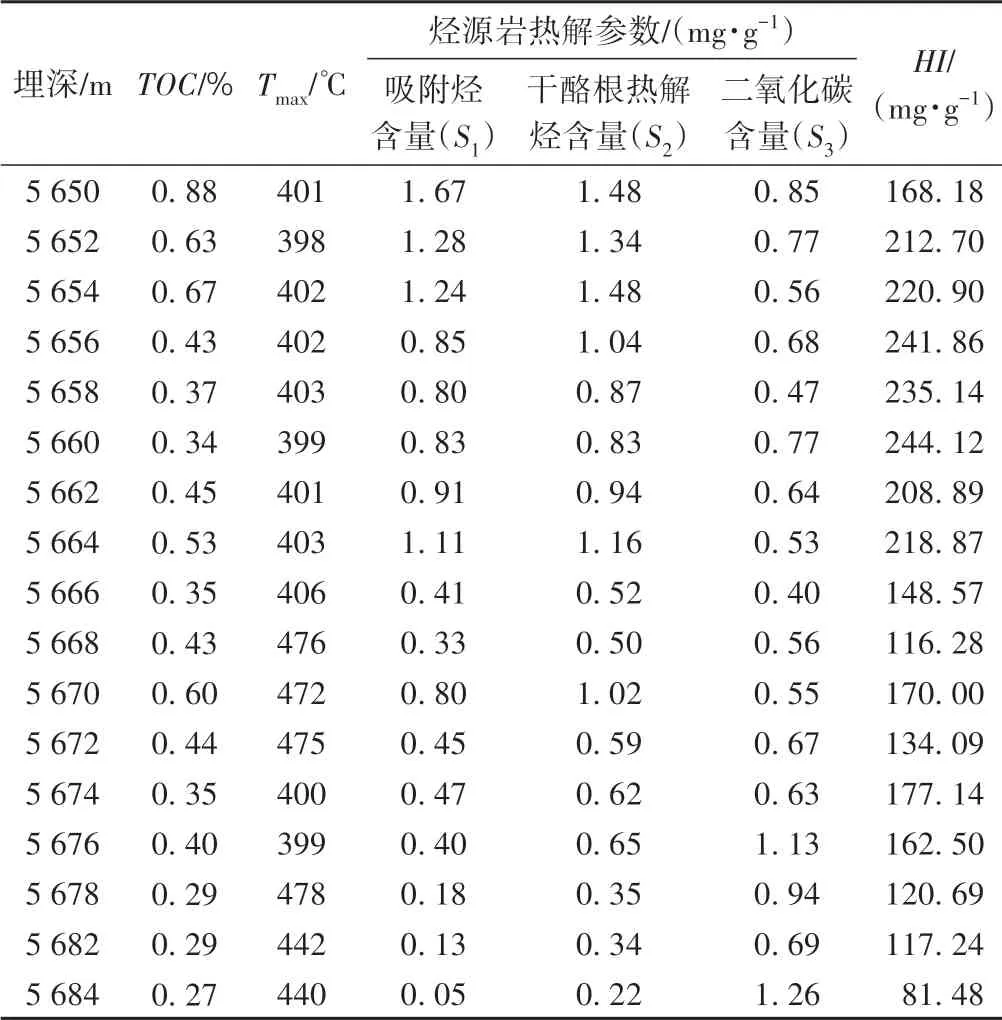

难以规模成藏的主要原因在于,构造圈闭处于二叠系烃源岩尖灭线周围,烃源岩逐层向圈闭高部位超覆尖灭,这也意味着烃源层系为自然尖灭,尖灭线附近为烃源层系的边缘相带,并非主力烃源岩发育区,原地烃源岩品质较差。以玛东斜坡达1井背斜的达探1井为例,达1井背斜距离玛湖凹陷二叠系风城组主生烃区45 km左右,玛湖凹陷风城组披覆于达1井背斜石炭系之上(图6)。对达探1井风城组烃源岩岩屑进行地化分析,TOC和生烃潜量较小(表1),几乎不具有生烃能力,只能依靠玛湖凹陷西部主生烃区生成的油气长距离运移成藏,因此造成达1井背斜石炭系油气充注强度不够。

表1 达巴松凸起达探1井风城组烃源岩(岩屑样品)评价Table 1 Evaluation of the source rocks of Fengcheng Formation sampled from Well Datan 1 in the Dabasong salient

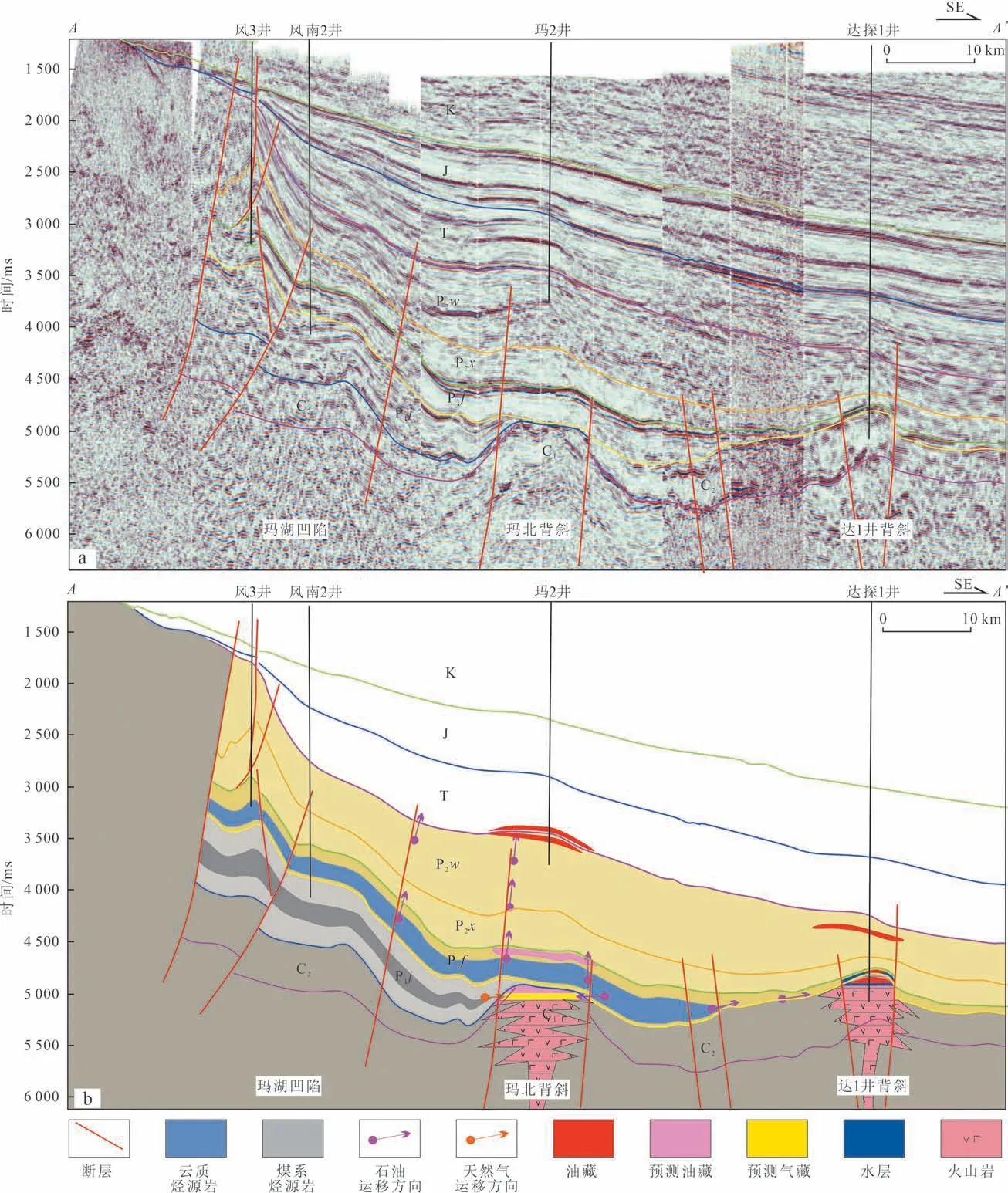

图6 过玛北背斜—达1井背斜北西-南东向地震剖面(a)及地质剖面(b)(剖面位置见图1)Fig.6 SE seismic(a)and geological(b)profiles across the Mabei and Dayijing anticlines(see Fig.1 for the profile location)

3.2 源边侧接型

该类成藏模式指主力烃源层系与目标圈闭通过大断距断层侧向对接,圈闭具有较大供烃窗口,油气旁生侧储,运聚条件好,石炭系顶部风化壳及内幕普遍成藏。这类圈闭一般紧邻风城组、下乌尔禾组烃源岩边界断层分布,烃源岩边界范围内为有效烃源岩发育区,烃源岩发育区之外为早石炭世鼻凸构造。

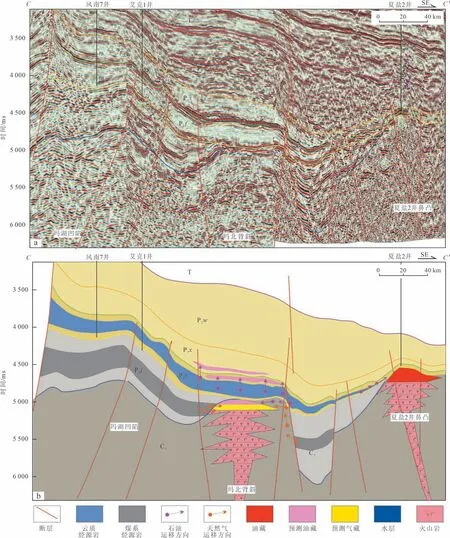

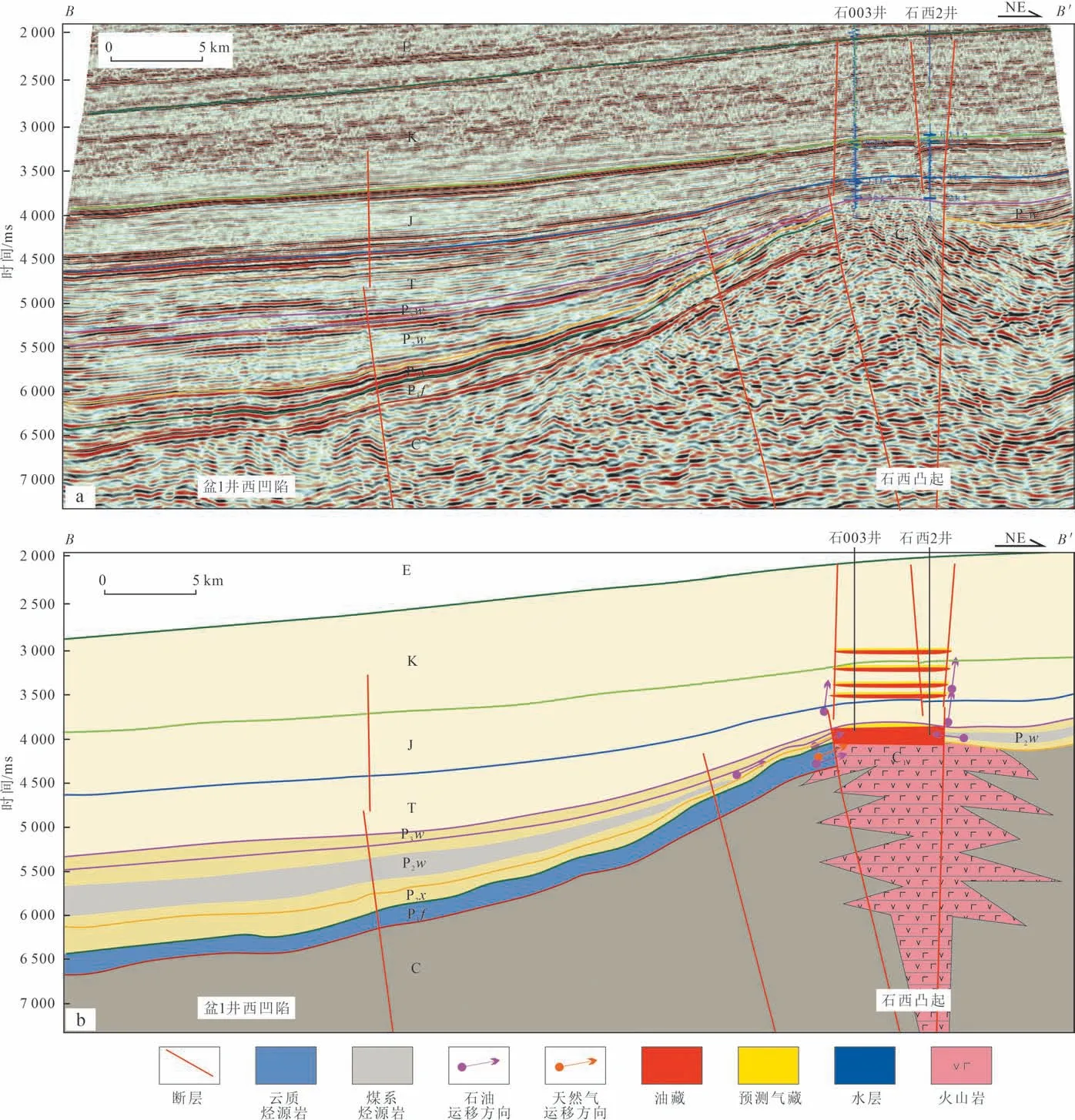

例如石西油田,位于盆1井西凹陷东北环带,石西凸起向凹陷内倾伏,是盆1井西凹陷油气向北运移的最有利指向区。石炭系、下二叠统风城组和中二叠统下乌尔禾组烃源岩与石西凸起西侧的边界断裂侧向对接,凸起处二叠系的供烃窗可达1 200 m,盆1井西凹陷生成的油气向凸起运移,通过断裂进入石西凸起石炭系,形成纵向上规模油气充注(图7)。

3.3 源内叠覆型

该类成藏模式位于生烃凹陷中心,为典型“凹中隆”,石炭系和二叠系多套烃源岩向目标圈闭供烃,其中石炭系生烃凹陷与构造圈闭通过大型断层侧向对接,风城组规模优质烃源岩直接覆盖于圈闭之上,油气直接源内聚集成藏(图8)。由于此类目标位于凹陷中心,埋深较大,目前尚未有井钻揭。

图8 过玛湖凹陷—玛北背斜—夏盐2井鼻凸北西-南东向地震剖面(a)及地质剖面(b)(剖面位置见图1)Fig.8 NW-SE seismic(a)and geological(b)profiles across the Mahu Sag,Mabei anticline,and Xiayanerjing nose‑like salient(see Fig.1 for the profile location)

4 勘探前景

准噶尔盆地下组合大型构造圈闭领域勘探程度低,可供勘探的圈闭和层系多,是寻找大油气田的重要接替领域。根据油气地质条件、成藏模式和成藏主控因素,提出盆1井西凹陷东北环带、莫索湾凸起、玛中构造带、沙湾凹陷西环带和达巴松鼻凸带为有利勘探区带。

4.1 盆1井西凹陷东北环带

盆1井西凹陷发育石炭系生烃凹陷和下二叠统风城组、中二叠统下乌尔禾组烃源岩,3套烃源岩的厚度中心均集中在盆1井西凹陷的东北边界。东北方向的盆1井西凹陷北鼻凸带和莫北鼻凸带直接深入生烃中心,具有绝佳的源-储配置关系,尤其是莫北鼻凸带,风城组烃源岩在其西侧断层处断缺,厚层烃源岩与凸起带的石炭系火山岩直接对接,凸起高部位被湖泛泥岩披覆,形成良好的生-储-盖配置关系,成藏条件优越。该地区火山岩非常发育,从磁异常分布图可以看到,在盆1井西凹陷东北环带,发育多个强磁异常条带,在莫北鼻凸带磁异常最强(图4)。盆1井西凹陷北鼻凸带高部位发现了石西油田,莫北鼻凸带高部位近期钻探的石西16井在石炭系两个层位获百方高产油气流,都已经证实了这种断层源-储侧接模式的有效性以及该区带的成藏潜力。此外,在两个鼻凸带下倾方向还识别出多个断鼻圈闭,是未来勘探的重要目标区。

4.2 莫索湾凸起

莫索湾凸起为基底隆起,面积2 000 km2左右,在前石炭纪—石炭纪表现为岛弧隆起带,是盆地级别的“凹中隆”,四周被盆1井西凹陷、沙湾凹陷、阜康凹陷及东道海子凹陷环绕,具备优越的油气运聚条件。虽然磁异常分布图表明,莫索湾凸起主体部位处于负磁异常区,莫深1井的钻探也证实,在莫索湾凸起高部位石炭系钻遇700 m厚的沉凝灰岩和凝灰岩,但在莫索湾凸起西北环带发育高磁异常区,而且莫索湾西侧发育多个大型断鼻构造,断层切穿二叠系烃源层系,造成断鼻构造高部位石炭系与西部二叠系烃源岩直接对接,形成绝佳的源-储对接关系。围绕这些临近凹陷的大型断裂发育的一系列断鼻构造带是未来探索的目标区。

4.3 玛中构造带

玛中构造带处于风城组生烃强度最大的区域,是玛湖凹陷内油气资源最丰富的构造带之一。整个构造带面积1 050 km2,利用三维地震资料在玛中构造带上落实5个背斜构造,分别为夏76井背斜、夏9井背斜、夏72井背斜、玛北背斜及玛湖背斜,每个背斜的中、浅层都已经发现油气藏,而且高部位的夏72井背斜以及邻近的玛页1井在下组合的佳木河组、风城组都已经发现高产油气流,证实了这一构造带下组合的成藏潜力。目前玛北背斜和玛湖背斜下组合尚未钻探,两个背斜的面积都在100 km2以上,规模大。背斜下组合源-储配置关系好,玛北背斜和玛湖背斜下石炭统被厚度达500 m左右的下二叠统风城组优质烃源岩披覆;另外,在背斜东侧发育大型断裂,石炭系断槽与玛北背斜石炭系风化壳通过近1 000 m的大跨度断距对接(图7),可形成有效的供烃窗口。背斜顶部几乎不发育大断层,石炭系的断裂多数延伸到下二叠统风城组的塑性地层后消亡,保存条件良好。风城组页岩油也是重要的探索目的层,在玛中构造带西侧部署的玛页1井,已经在风城组页岩段获得高产油气流。

图7 过石西凸起南西-北东向地震剖面(a)及地质剖面(b)(剖面位置见图1)Fig.7 SW-NE seismic(a)and geological(b)profiles across the Shixi salient(see Fig.1 for the profile location)

4.4 沙湾凹陷西环带

沙湾凹陷西环带发育中拐凸起、车排子凸起等多个深入沙湾凹陷的鼻凸带,鼻凸带上识别出多个构造圈闭,且在磁异常分布图上也发育多个与鼻凸构造走向近乎一致的强磁异常条带。与玛中构造带的成藏条件类似,这些鼻凸构造和构造圈闭与沙湾凹陷烃源岩紧密接触,特别是中拐凸起西侧边界断裂,断距大,凹陷区二叠系风城组烃源岩直接与中拐凸起石炭系对接,形成有利的源-储组合。基于此种模式在中拐凸起高部位已经发现了金龙2井区石炭系火山岩规模油藏。

4.5 达巴松鼻凸带

达巴松鼻凸带为北东向凸起带,分隔了玛湖凹陷和盆1井西凹陷,是盆1井西凹陷生成的油气向北运移最有利的运聚区,也是玛湖凹陷生成的油气向东南斜坡运移的有利方向,具有双源供烃的有利条件。而且鼻凸带东南翼的断裂断距大,石炭系凸起带直接与盆1井西凹陷二叠系烃源岩对接,更有利于下组合规模成藏。达巴松鼻凸带上发育玛南背斜、夏盐1断鼻等多个大型构造圈闭,勘探目标多。

5 结论

1)准噶尔盆地中央坳陷西部地区包括玛湖凹陷、盆1井西凹陷和沙湾凹陷3大富烃凹陷,发育石炭系、下二叠统佳木河组和风城组、中二叠统下乌尔禾组3套烃源岩,在3大凹陷周缘以及凹陷内发育5大伸入生烃凹陷的石炭系鼻凸构造带和一系列构造圈闭;这些鼻凸带发育石炭系火山岩风化壳、下二叠统风城组泥质白云岩等优质储层,与风城组厚层区域性盖层形成有利储-盖组合,成藏条件优越。在当前勘探不断由构造高部位向斜坡区、而且凹陷区拓展,勘探深度不断下延,中央坳陷下组合构造圈闭势必成为准噶尔盆地重要的战略勘探领域。

2)下组合构造圈闭、勘探目的层多,勘探潜力大,根据圈源接触关系,可分为源边披覆型、源边侧接型和源内叠覆型,其中源边披覆型圈闭主要分布在风城组、下乌尔禾组地层尖灭线周围,成藏难度相对较大,难以发现规模油气聚集;源边侧接型和源内叠覆型圈闭目的层与烃源岩之间存在大型供烃窗,成藏条件好,是最有利的成藏模式。

3)根据中央坳陷西部下组合油气地质条件、成藏模式和成藏主控因素评价,认为盆1井西凹陷东北环带、莫索湾凸起、玛中构造带、沙湾凹陷西环带和达巴松鼻凸带临近石炭系、二叠系主力生烃凹陷,下组合构造带与烃源岩之间存在大型断层侧接供烃窗,具有良好的源-储配置关系,发育火山岩风化壳储层,是中央坳陷下组合有利勘探区带。