基于数据挖掘分析慢性肾盂肾炎的中医用药规律

2022-09-08林云鑫黄慈辉庄泽钦刘家玥杨曙东

林云鑫 黄慈辉 庄泽钦 刘家玥 李 丹 杨曙东

(1 广州中医药大学第四临床医学院,深圳,518033; 2 广州中医药大学第一临床医学院,广州,510405; 3 广东省深圳市中医院肾病科,深圳,518033)

慢性肾盂肾炎是未经治疗或未治愈的急性肾盂肾炎进一步发展的结果,临床上可表现为夜尿增多、腰部酸痛、小便频急或疼痛不畅以及低热等,尿常规提示细菌尿、低比重尿,典型病理学改变为肾盂壁和肾间质弥漫性淋巴细胞浸润及局灶性不规则瘢痕形成,病情日久可因正常肾结构被破坏而导致终末期肾脏病[1-2]。本病属于中医的“淋证(劳淋)”或“虚劳”等范畴[3],在中医药辨证治疗下常常取得了较好的临床疗效[4-5]。我们搜集近10年中医药治疗慢性肾盂肾炎的文献并进行整理提取相应数据,利用数据挖掘技术选择中医传承辅助系统软件(V3.0)进行数据分析[6],研究本病的中医用药规律。

1 资料与方法

1.1 文献来源 本研究采用主题词联合自由词的方式,完成了对国家知识基础设施数据库(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)、中国医学生物文献数据库(China Biology Medicine Database,CBM)、中国学术期刊数据库(China Science Periodical Database,CSPD)及中文科技期刊数据库(Chinese Citation Database,CCD)等中文数据库的精确扩展检索,其中主要的数据库为CNKI。

1.2 检索策略 本研究检索年限设置为:2010年9月至2020月9月。中文检索词主要有:“慢性肾盂肾炎”“淋证”“劳淋”“虚劳”“名医经验”“医案”“验方”“验案”“中医”“中药”“中草药”。

1.3 纳入标准 1)有关中药治疗慢性肾盂肾炎的临床研究,包括医家经验、病例分析、临床对照试验、固定方加减的研究等;2)有具体药物名称、疗效确切的内服方剂;3)对于医案中多次复诊的病例,提取就诊时有提供明确药味的药方。

1.4 排除标准 1)综述性文献或动物实验研究文献;2)研究方法不符合科学设计的文献;3)采取针灸、穴位敷贴等非中药内服治疗方法的文献;4)中西医联合治疗慢性肾盂肾炎的文献。

1.5 数据的规范与数据库的建立

1.5.1 数据库的建立 搜索符合要求的治疗慢性肾盂肾炎的中药方剂的相关文献,由研究者采用EXCEL表格录入中药药物、四气、五味、归经、功效、舌脉等信息,建立起慢性肾盂肾炎的数据库。

1.5.2 数据库的规范 参考2015版《中华人民共和国药典》进行中药名称的标准化[7],例如“牛膝”规范为“怀牛膝”,“附子”统一为“炙附子”,“甘草”与“炙甘草”,“黄芪”与“制炙黄芪”应分别统计。实现数据库的规范化,便于后期统计结果。

1.6 数据分析 通过中医传承辅助系统(V3.0)软件进行相关数据分析。进入中医辅助平台的平台管理后点击“方剂管理”并录入方剂,最后共录入符合要求的方剂96首。打开“数据分析”模块进行药物频次分析,基于关联规则Apriori算法进行关键规则分析[8],采用改进的互信息法和复杂系统熵聚类法进行聚类分析[6]。

2 结果

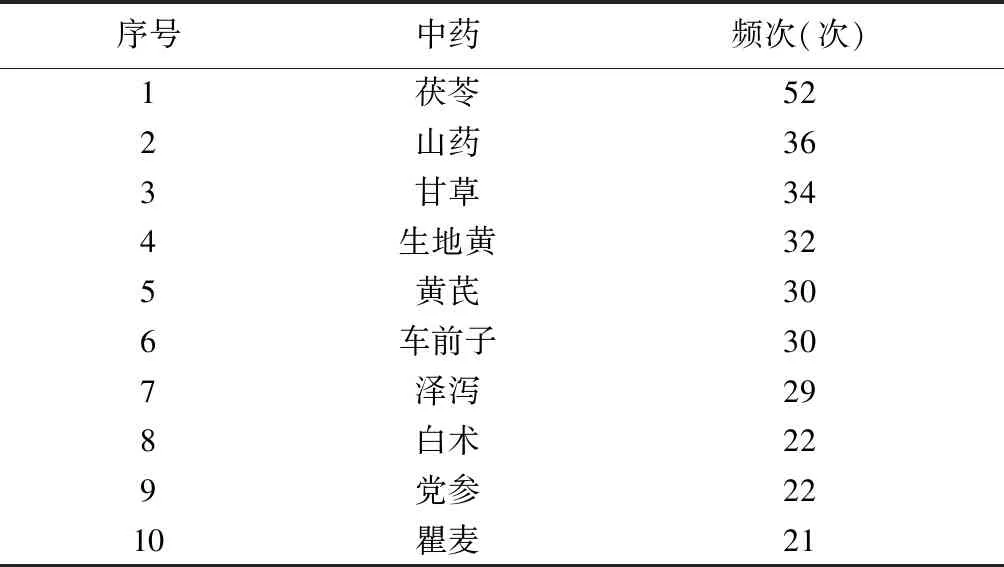

2.1 用药频次分析 本研究按纳入与排除标准,最终纳入34篇文献,治疗慢性肾盂肾炎的方有96个,共276味中药。按频次由高到低排序,其中频次高于20的有10味,排在前4位为茯苓、山药、甘草、生地黄。见表1。

表1 治疗慢性肾盂肾炎方剂中出现频次>20次的中药

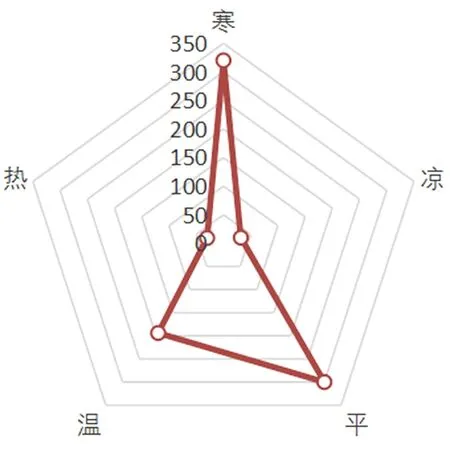

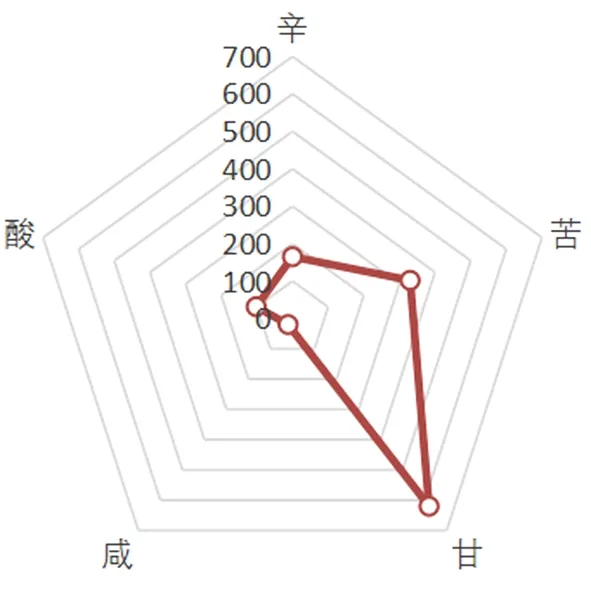

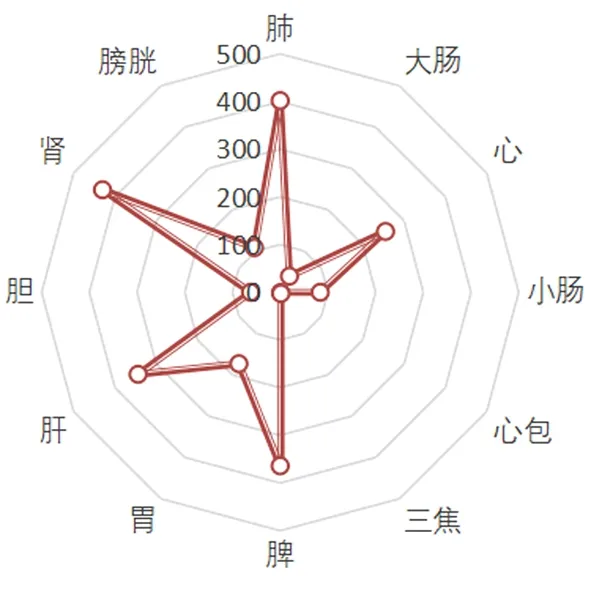

2.2 中药四气、五味、归经、功效统计 本研究将治疗慢性肾盂肾炎所用96个方涉及的中药进行四气、五味、归经、功效统计。其中中药四气中以寒性药最多。见图1。中药五味以甘味药为最多。见图2。中药归经以肺、肾经为最多。见图3。中药功效以补虚类为最多。见图4。

图1 中药四气统计雷达图

图2 中药五味统计雷达图

图3 中药归经统计雷达图

图4 中药功效统计

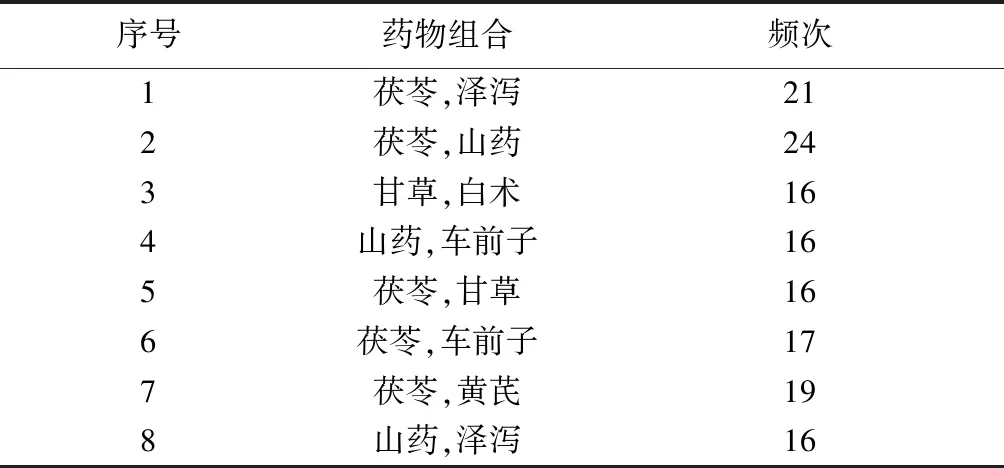

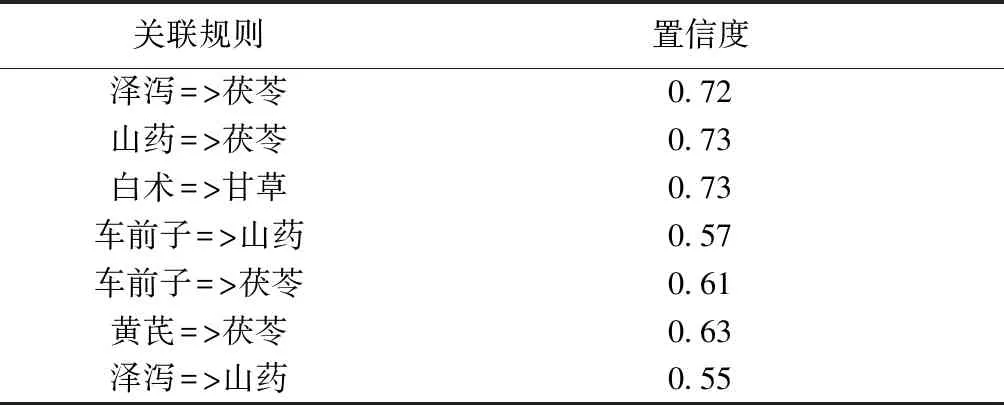

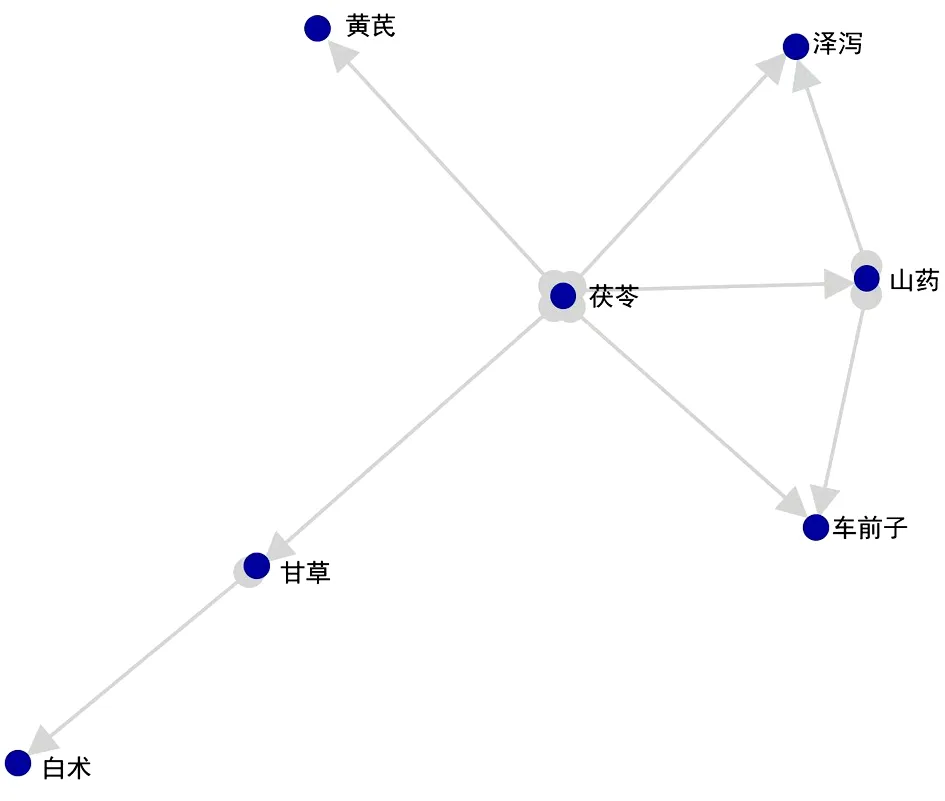

2.3 基于关联规则的用药模式分析 在中医传承计算平台V3.0方剂分析关联规则模块设置支持度个数为16(即支持度为16.7%),置信度为0.5%。按照药物组合出现的频次进行排列,得到8个药物个组合。见表2。以及得到常用药物的规则分析和药物关系图。见表3,图5。

表2 常用药物用药模式(次)

表3 常用药物规则分析(%)

图5 常用药物关系图(支持度:16.7%)

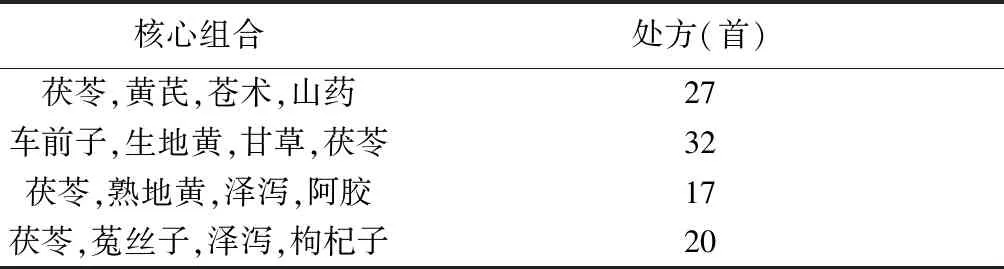

2.4 基于聚类分析按核心组合分类中药方 在中医传承计算平台V3.0聚类分析模块设置聚类个数为4,得到4个核心组合。见表4。

表4 核心组合

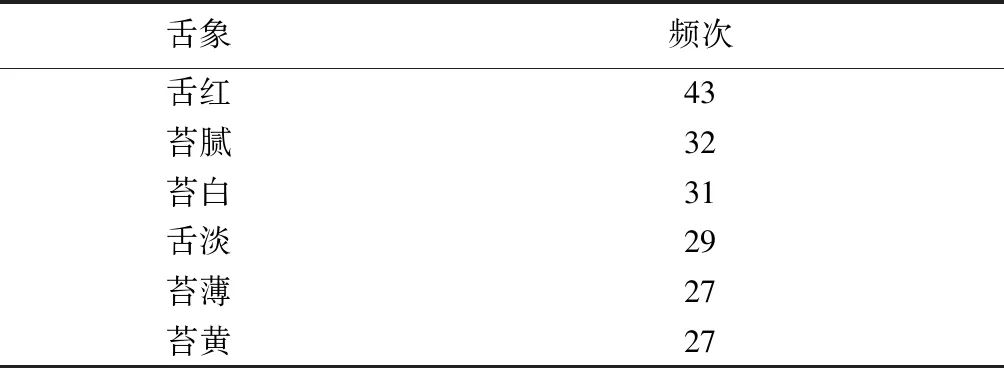

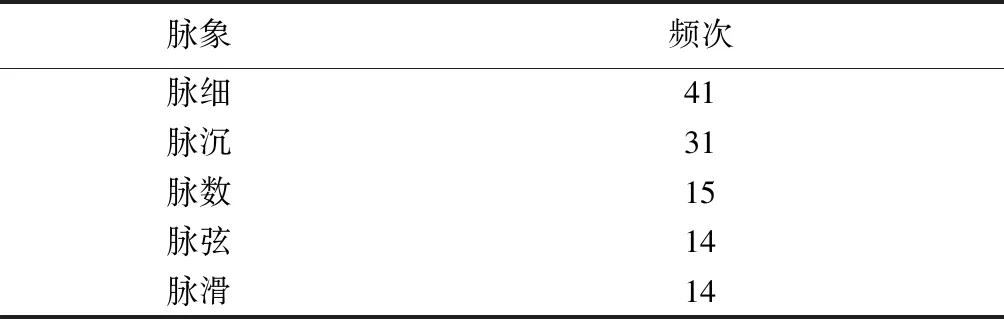

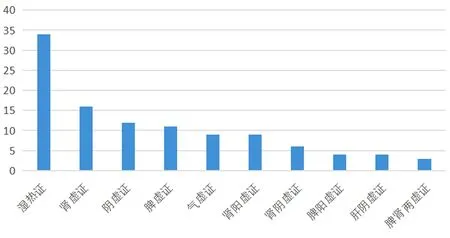

2.5 舌、脉象及证候分析 在纳入的34篇文献中,提取舌、脉象及证候资料进行频次排序。其中舌象频次大于20的有6种,以舌红频次最多;脉象频次大于10的有5种,以脉细频次最多;证候统计以湿热证为最多。见表5~6、图6。

表5 舌象频次(次)

表6 脉象频次(次)

图6 证候统计结果(待替换)

3 讨论

慢性肾盂肾炎属于中医“淋证(劳淋)”“腰痛”“虚劳”等范畴,中医药在治疗慢性肾盂肾炎方面有其独特的疗效与优势[9]。但目前,尚缺少对慢性肾盂肾炎中医治疗进行系统、全面总结的研究。本研究使用中医传承辅助系统,总结了近10年慢性肾盂肾炎中药处方的规律,可为临床治疗慢性肾盂肾炎的遣方用药提供一定的参考[10]。

本研究的结果表明,慢性肾盂肾炎的证候以湿热证最为常见,其次为肾虚证,阴虚证、脾虚证亦不容忽视。这与《诸病源候论》中“诸淋者,由肾虚而膀胱热故也”的观点相契合[11-12]。从中医角度来看,慢性肾盂肾炎多因湿热之邪留恋于下焦,膀胱气化失司,迁延日久,伤及脾肾而成,总体上表现为正虚邪恋、虚实夹杂[13]。舌脉象分析结果显示,舌象以舌红、苔腻频次最多,脉象则以脉细频次最多。舌红提示热盛,苔腻为湿浊内盛的征象;细脉提示气血两虚无法充盈脉道,或湿邪阻滞脉道、伤及气血[14],这与证候分析的结果相符。

用药频次分析的结果表明,补虚药在治疗慢性肾盂肾炎时最为常用,其次为利水渗湿类、清热类药物;常用药物包括茯苓、山药、甘草、生地黄、黄芪、车前子、泽泻、党参、白术、瞿麦等。茯苓、泽泻、车前子功擅利水,泄热渗湿而不伤正[15];山药、黄芪、党参、白术、甘草可补脾胃、益肺肾[16];瞿麦性寒,能利水通淋而导热下行[17];生地黄既能清解热邪,又可滋阴养血[18]。可见,现代医家治疗慢性肾盂肾炎的用药,在清热利湿的同时,又兼顾健脾益肾、益气养阴。

组方规律的分析结果显示,泽泻、山药、黄芪分别与茯苓配伍所组成的药对出现频次最高,且置信度均较高,说明药对较为稳定,可行性强。茯苓与泽泻相配伍,茯苓健脾利湿,泽泻利水作用与茯苓相似,又能泄肾与膀胱之热,两药合用,相辅相成[19];茯苓与山药是健脾化湿的常用药对,一补一泻,利湿而不伤正,补益脾肾而不助邪[20];黄芪能益气健脾,升阳利水,与茯苓配伍,可增强健脾渗湿的功效[21]。可见,治疗慢性肾盂肾炎的遣方用药,既注重以渗利、清热之品祛除湿热之邪,又重视益气健脾以顾护正气。核心组合的结果提示,治疗慢性肾盂肾炎的药物组合,以清热利湿、益气养阴为主,与用药频次、组方规律分析的结果相符。另外,核心组合的结果也提示,除了益气养阴之外,菟丝子、枸杞子等温肾填精的药物也发挥着不可忽视的作用。

综上所述,慢性肾盂肾炎的治疗原则以祛邪扶正为核心,用药以补肾健脾、清热利湿、益气养阴为主,药物配伍时注重虚实兼顾。本研究客观、全面地分析了慢性肾盂肾炎的中医用药规律,总结了近10年来中药治疗慢性肾盂肾炎的经验,对于慢性肾盂肾炎的临床用药具有参考意义。但由于数据挖掘本身以及纳入文献数量的局限性,本研究的结论仍需更多临床实践及实验研究来进一步验证与完善,临床治疗慢性肾盂肾炎时,仍需要用药时仍需四诊合参,重视病机,辨证论治。