稳增长续航

2022-09-05廖宗魁

廖宗魁

8月24日,国务院常务会议召开,部署稳经济一揽子政策的接续政策措施,加力巩固经济恢复发展基础。

“稳增长”一直都是贯穿2022年中国经济的核心主题。随着7月份经济复苏动能再度回落,8月中旬以来的政策开始再度发力。

首先是央行的超预期“降息”。8月15日,央行把1年期中期借贷便利(MLF)操作和7天逆回购操作的中标利率均下调了10个基点。8月22日,贷款市场报价利率(LPR)进行了非对称性下调。其中,1年期LPR为3.65%,下调5个基点;5年期以上LPR为4.3%,下调了15个基点。

其次是国务院对“稳增长”政策的“加量”。8月24日,国务院常务会议召开,部署稳经济一揽子政策的接续政策措施,加力巩固经济恢复发展基础。“再实施19项接续政策,形成组合效应,推动经济企稳向好、保持运行在合理区间,努力争取最好结果。”

在财政和货币政策均加力的情况下,还加强了对政策落实的监督。国常会指出,“决定向地方派出稳住经济大盘督导和服务工作组,促进政策加快落实。”

未来房贷利率和整体利率的下行空间有望打开,“稳增长”政策的持续性和力度也会更好,地产以及宏观经济基本面有望逐步改善,此前市场较为悲观的预期将得到修正,市场的主线将重新回到“稳增长”的轨道上来。

当然,市场对通胀和人民币贬值还是有所忧虑,担心会对“稳增长”的续力产生干扰。目前来看,这两者都是次要矛盾。一方面,中国的通胀成因与欧美完全不同,欧美是货币超发与供需错配共同推动,比如通过货币紧缩才能控制通胀;而国内的通胀更多是猪肉和蔬菜引起的结构性问题,PPI已经在快速回落,核心CPI仍在低位,货币政策也就可以更加侧重于“稳增长”。

另一方面,人民币汇率短期虽然面临美元升值带来的压力,但中长期更多是由国内基本面因素来决定。只要我们能保持经济持续且有力的复苏,能避免房地产“硬着陆”,能更加坚决的实施稳增长政策,人民币的内在支撑因素越强,就越能抵御外部美元升值的冲击。正如2020年疫情后很长一段时间,中国经济强劲复苏,人民币甚至脱离美元走出了独立行情。

2022年以来,在不同时间点分别受到俄乌冲突、地产走弱、疫情反复、高温限产等多重因素的干扰,经济的变化可谓一波三折,主要可以分为四个阶段:

第一阶段是一季度,经济取得开门红。稳增长政策自2021年底开始发力,再加上经济本身的韧劲,一季度实现4.8%的GDP同比增长,比2021年四季度提升了0.8个百分点,季调后的GDP环比增速也达到了1.4%的不错水平。除了消费和地产数据偏弱外,一季度的工业、投资、出口都有超预期的表现。

这一阶段经济的不确定性主要来自地产放缓,外部冲击则是俄乌冲突引发的大宗商品价格上涨以及美联储的紧缩加速。一季度经济开门红,也让“稳增长”的信心大增,两会上国务院也设定了5.5%左右的较高经济增长目标。

第二阶段是4-5月中旬,国内受到疫情的较大冲击,经济出现了大幅度的下滑,“稳增长”政策开始了第一波加力,进入“稳增长1.0”阶段。二季度GDP同比仅增长0.4%,季调后的GDP环比增速为-2.6%,经济指标全面下行。比如,4月份规模以上工业增加值下滑2.9%,4、5月份社会消费品零售总额分别同比下滑11.1%和6.7%。

这一階段经济下行的核心矛盾是疫情,人民币汇率和资本市场都受到了经济下行的较大冲击,市场的悲观情绪在这一时期跌入冰点。“稳增长1.0”主要体现在5月23日国常会的33项政策措施和5年期LPR的下调。

第三阶段是5月中旬至6月,疫情得到有效控制,“稳增长”政策有所见效,经济开始逐步企稳回升。新增社融在6月份创出天量,复苏较好且较快的是出口和工业,5月份工业就恢复到正增长,6-7月份进一步扩大至3.8%附近,5-7月份出口都维持了超15%的较好表现。其次是消费,6月份社会消费品零售总额增速也回到正增长,达3.1%;就连一直低迷的地产在6月份也有所起色,地产销售降幅有所收窄。

这一阶段市场情绪明显回暖,上证综指到7月初一度反弹至3400点,从底部反弹近19%,创业板指一度逼近2900点,反弹力度超35%。

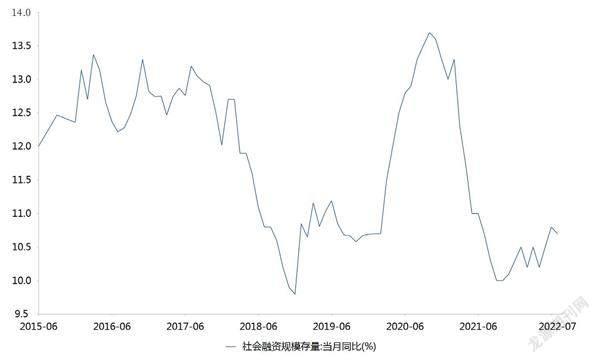

第四阶段是7月以来,经济复苏动能再度转弱,在8月中旬后“稳增长”政策再度加力,开启了 “稳增长2.0”阶段。首先是一些领先指标出现回落,7月制造业PMI再度跌破荣枯线至49%,比上月下降1.2个百分点; 7月新增社会融资规模7561亿元,比上年同期少3191亿元,存量社会融资规模同比增长10.7%,比上月下降0.1个百分点。

其次,7月消费、投资、工业和地产的复苏动能都有所减弱。7月社会消费品零售总额同比增长2.7%,比上月回落0.4个百分点;7月全国规模以上工业增加值同比增长3.8%,比上月回落0.1个百分点;1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.7%,比1-6月份回落0.4个百分点;1-7月份,商品房销售面积同比下降23.1%,降幅比1-6月份扩大0.9个百分点。

地产的持续下行对相关消费、产业链增长都有较大的影响;全国很多地区持续高温也给经济运行带来了一些不利的冲击;6月份经济脉冲性冲高后,也会有一个自然回落的过程。这些因素叠加在一起,都对7月经济复苏产生了扰动。这从侧面表明,经济内生动力并不充足,仍然需要“稳增长”政策的大力支持。

8月31日,国家统计局公布的8月份制造业PMI为49.4%,比上月上升0.4个百分点,制造业景气水平略有回升,但仍处于荣枯线下方,也说明8月经济的复苏并不强。

面对经济复苏放缓的苗头,如果政策不能及时出手,5-6月份来之不易的经济企稳成果就有可能付诸东流。而且经济内生动力的逐渐恢复,往往需要一段时间,这也需要政策保持稳定性和经济复苏的持续性,鉴于此,决策层很快的部署了新的“稳增长”接续政策。

如果说5月份的政策发力是“稳增长的1.0”版本,它始于央行超预期的下调了5年期LPR利率,成型于5月23日国常会的“进一步部署稳经济一揽子措施,努力推动经济回归正常轨道确保运行在合理区间。”那么当下的政策再度发力,则是“稳增长的2.0”版本,它也是始于8月中旬央行的超预期“降息”,成型于8月24日国常会的“部署稳经济一揽子政策的接续政策措施,加力巩固经济恢复发展基础等(19项接续措施)。”

资料来源:Choice

这仅是一次突如其来的“降息”,还是会拉开一波利率下行的序幕呢?未来的利率走向又会如何?

国常会提出,“持续释放贷款市场报价利率改革和传导效应,降低企业融资和个人消费信贷成本。”这似乎暗示着,未来LPR利率还会继续下调,央行8月中旬的“降息”可能只是一个开始。

此次央行“降息”,将打开了未来整体利率下行的空间,房贷利率下行的幅度将会更大。

从短期角度看,当前经济复苏的基础并不牢固,仍然需要宽松的货币政策支持。在流动性有所淤积,不能很好的传导到实体需求端的情况下,继续降息,更为直接的降低个人和企业的融资成本就显得更有必要。

从长期角度看,经济增长是利率的锚,世界经济的历史规律表明,即随着经济增长中枢的降低,与经济相适应的利率水平必然下降。

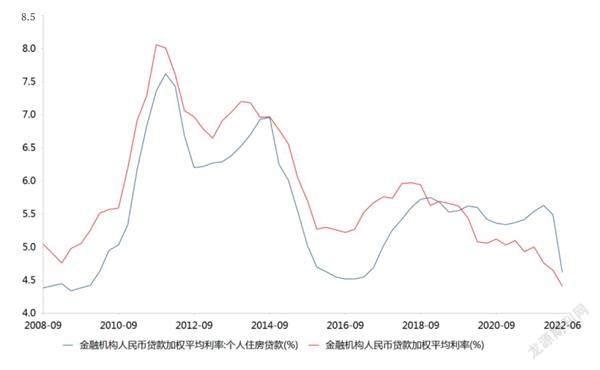

资料来源:Choice

本轮货币政策放松以来,整体的贷款利率确实在不断下降,而且创下的新低,这是否意味着货币政策已经足够宽松了?并不是。

首先,相对于以往经济的下行周期,本轮经济下行的压力是较大的,既有疫情的冲击,还面临着房地产的下滑,但本轮利率下行的程度卻不及以往。比如,在2014-2015年的下行周期中,金融机构人民币贷款加权平均利率下降了近200BP;在2018-2020年上半年的下行周期中,金融机构人民币贷款加权平均利率大约下降了100BP;而本轮利率的下行大致只有60BP。

其次,从与经济增长相匹配的利率水平角度看,由于中国经济的增长中枢在不断下移,那么相应的利率中枢也应该有更大幅度的下降。打个比方,假如与现在中国经济增速相匹配的中性利率是4%,即使现在贷款利率已经是历史新低了,它仍然高于中性利率,对经济仍然是不能起到足够的宽松效果的。

中国长期利率下降是大趋势,也决定了未来的利率仍有很大的下降空间,这并不是一种过分的放松,而是纠正过去一段时期过高的利率,与整个经济增长水平相适应的需要。

从房贷利率角度看,一直存在着房贷利率“倒挂”,即房贷利率要比一般企业贷款利率更高。我们知道,贷款质量越高,银行收取的贷款利率就越低;而众所周知,房贷是高质量贷款,却收取了更高的利率。房贷利差在过去打压约束房地产盲目扩张时可能是必要的,但如今房地产已经是“重症病人”,这种“倒挂”理应得到纠正。

2008-2017年,整体贷款利率要比房贷利率平均高0.6个百分点。但2020年之后,房贷利率就出现了“倒挂”,整体贷款利率平均比房贷利率低了0.47个百分点。如果2017年以前的房贷利差是正常的,那么目前的利差水平要比正常值偏离1个百分点左右。也就是说,未来房贷利率要比整体贷款利率下降更快,且超过10BP才能让房贷利差回到过去的正常水平,这就需要更大力度的非对称“降息”。

如果说,仅看到央行的降息,市场对“稳增长2.0”的力度还将信将疑;那么,当国常会的19项接续措施推出之后,“稳增长”的力度就得到大幅度加强。此时,市场不宜低估“稳增长”的决心和力度。

19项接续政策中涵盖了超过1万亿元的增量政策以及其他一些配套措施,主要包括几个方面:

其一,国常会提出,“在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上,再增加3000亿元以上额度。”

继6月29日国常会首次提出3000亿元的政策性开发性金融工具之后,于7月20日、21日分别成立了农发、国开两家基础设施投资基金公司,到8月底这3000亿元的额度就已经落到了项目上。由此可见,这一部分“稳增长”资金的落地是非常快的。

中信证券预计,这3000亿元政策性金融工具在9月底就基本可以落地到项目上,其撬动系数预期最高可达10倍,新增带动最高达3万亿元的项目总投资。根据农发行的表述,其900亿元的资金投放,支持了500多个项目,拉动项目总投资超万亿元。

天风证券认为,当前的政策性金融工具呈现出“小步快走,边走边看”的风格,有点类似于2015-2017年的专项建设基金。当时的专项建设基金共两万亿元,分了7个批次陆续推出。当前的“3000亿+3000亿元”的政策性金融工具可能不是终点,如果后续稳增长压力继续存在,不排除继续增加额度的可能。

其二,国常会提出,“依法用好5000多亿元专项债地方结存限额,10月底前发行完毕。”

申万宏源证券认为,新增专项债地方结存限额由两部分组成:历年未发行额度以及本金净偿还额度。根据财政部数据估算,2015-2021年,大约有3000亿元新增专项债本金得到净偿还,再加上历年新增专项债未发行额度约2200亿元,合计约5200亿元左右的新增专项债地方结存限额。

国务院不仅给出了增量,而且在落地进度上也要求提速。这5000亿元要在两个月左右发行完毕。据此推测,这部分政策将会在四季度发挥出应有的经济拉动作用。

其三,国常会提出,“支持中央发电企业等发行2000亿元能源保供特别债。”在今夏高温缺电的情况下,能源安全将持续成为未来基建发力的重点,2000亿元能源保供特别债有助于缓解电力紧张。

基于这次增量政策的推出,申万宏源证券测算,下半年基建投资增速整体将最多抬升3个百分点,上修全年基建投资增速1.5个百分点至9.5%,这将比2021年高9个百分点左右,对下半年稳增长拉动作用更强一些。

其四,在房地产政策方面,国常会提出,允许地方“一城一策”灵活运用信贷等政策,合理支持刚性和改善性住房需求。

申万宏源证券指出,2021年房贷集中度管理实施以来,二三线城市商业银行集中度要求更严,居民房贷收缩也明显大于一线。新的地产政策提法,或指向后续二三线城市个人房贷管理有望进一步松动。前期个人房贷增速回落更快、压力更大的中小银行,在房贷集中度管理适时调整的大机制下,有望逐步获得适度放松的红利。

东吴证券认为,本次政策推出与“523会议”异曲同工,预计8、9月的信贷可能会类似5、6月,出现比较明显的反弹,信贷结构也会出现优化,比如居民和企业的中长期融资有所上升。由于此次会议更加注重政策落地,有望在三季度末就能看到基建的继续发力和地产销售的好转,“金九银十”可能成为地产企稳的关键时间窗口。

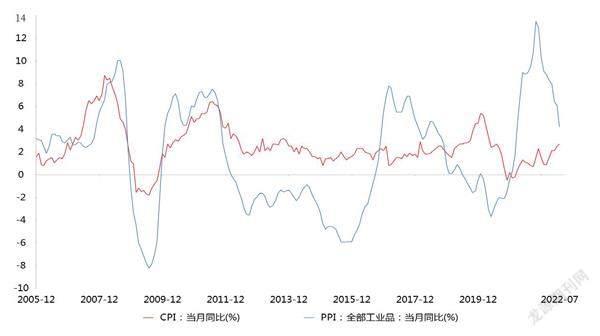

“稳增长”会不会受到干扰呢?通胀可能是市场较为担忧的一个因素。近几个月,国内的CPI有所上升,7月CPI同比上涨2.7%,比2月份的低点已经上升了1.8个百分点。央行在二季度货币政策执行报告中对通胀的关注度也大幅提升,报告中用专栏的形式讨论了“结构性通胀压力”,明确指出,未来通胀“一些月份涨幅可能阶段性突破3%”,要“警惕通胀反弹压力”。

但这并不意味着,国内面临的通胀压力较大,也不意味着“稳增长”政策会因通胀做出调整。因为当前国内的通胀更多是结构性的,不具备螺旋式大幅上涨的基础,而且PPI与CPI剪刀差在快速收窄,这还有利于上下游利润结构的优化。

近期CPI的上升,更多是猪周期以及蔬菜价格短期上涨的影响。国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出,“受豬肉、鲜菜等食品价格上涨及季节性因素影响,CPI环比由平转涨,同比涨幅略有扩大。” 在7月份的CPI中,食品烟酒类价格同比上涨4.7%,影响CPI上涨约1.28个百分点。食品中,鲜果价格上涨16.9%,影响CPI上涨约0.30个百分点;鲜菜价格上涨12.9%,影响CPI上涨约0.24个百分点;猪肉价格上涨20.2%,影响CPI上涨约0.27个百分点。

参考2019年的经验,来思考当下通胀与货币政策的关系。2019年的通胀是一个典型的猪周期推动的通胀,猪肉价格(22个省市平均价格)不到一年时间,就从19元/公斤,飙升至56元/公斤,这远远高于以往“猪周期”30元/公斤左右的高点。在猪肉价格上涨的推动下,CPI从2019年2月的1.5%快速上升至2020年2月的5.4%。但货币政策并未受到这一轮结构性通胀的制约。相反,当时由于经济处于下行周期,货币政策持续保持宽松,并在2019年1月和6月都下调了存款准备金率,在2019年底还连续下调了LPR。

市场另一个担心是,全球高通胀会不会“传染”到国内,形成输入性通胀。在2021年下半年和2022年初,确实存在不小的输入性通胀的压力。但随着欧美主要央行纷纷加快紧缩步伐,全球经济开始下滑,大宗商品价格有所退潮,输入性通胀的压力在下降。

资料来源:Choice

PPI已经从2021年10月13.5%的高点,下降到了2022年7月的4.2%。6月以来,原油价格大幅回落,美油价格从120美元/桶已经跌至目前90美元/桶左右。国内主要大宗商品价格也在回落,比如螺纹钢期货价格从前期5190元/吨的高点最低下探到了3588元/吨,累计跌幅近30%。

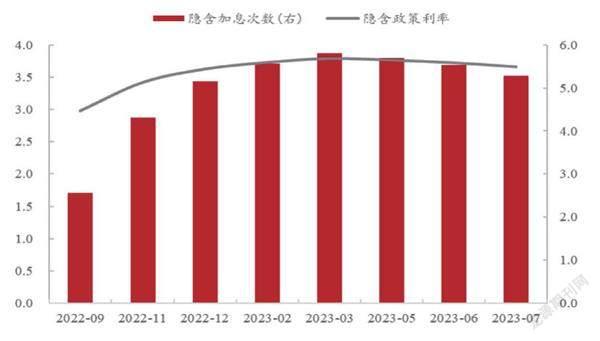

7月美联储加息之后,全球市场出现了一段平静期。7月美国通胀数据有所回落,通胀如果见顶,美联储未来加息的步伐就可能放慢,市场甚至一度预计美联储将在2023年5月开始降息。

美股自7月中旬以来,出现了年内最大的一波反弹。标普500点指数从3720点的低位,逐步攀升至4300以上,累计反弹超15%。

8月26日,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上再度给平静的全球市场扔了一颗重磅炸弹,他表示,“即使在达到预计的长期中性利率水平后,依然还不是罢手或暂停的时候。”标普500指数当日大跌了3.4%。

全球市场对高通胀的局势以及美联储的强硬态度可能有所低估。中金公司认为,此前市场的预期显然有些提前博弈和透支,未来降息的预期显得过于勉强,而且8月初2.5%的10年期美债和重新回到均值上方的美股,都处于一个相对尴尬的位置。

鲍威尔的发言无疑打碎了市场此前过于美好的“幻想”。对于“通胀见顶论”,鲍威尔显得更加谨慎,“尽管7月通胀数据走低,令人欣慰,但单月的改善远低于使FOMC确信通胀正在下降所需的水平。”

市场其实对9月份美联储的加息已经不那么关心了,市场被“泼了冷水”,主要是因为鲍威尔纠正了市场对加息何时停止,未来利率会在多长时间维持在高位的乐观预期。

鲍威尔明确指出,“恢复物价稳定可能需要在一段时间内保持紧缩性的政策立场,历史经验对过早的放松政策提出了强烈的警告。”这一表态基本上宣告,美联储的紧缩性货币政策会持续更长时间。

而且鲍威尔总结了上世纪70年代高通胀带来的三点教训:第一个教训是,央行能够而且应当承担起实现低且稳定的通胀的责任。央行实现价格稳定的责任是无条件的。第二个教训是,公众的通胀预期会对实际通胀产生重要的作用,通胀越高,人们就越预期它保持在高位,并将这种信念纳入到薪资谈判中。第三个教训是,必须坚持加息,直至大功告成。历史经验表明,随着时间的推移,降低通胀的代价会越高。

美联储超预期的“鹰”,可能也有中期选举的政治压力。拜登政府刚刚通过《通胀削减法案》,也是在借抗通胀的政治正确来招揽选票。天风证券指出,为了政治正确,美联储不得不把自己的信誉绑在不稳定的CPI通胀上。加息时政治正确的权宜之计,转折点可能来自中期选举后政治压力的变化。

过去美联储一直以更好的预期管理而自诩,这样能够让市场能够提前有所准备,避免了市场的较大波动。但2022年以来美联储的表现,却频繁出现超预期之举,对市场产生了比以往更大的扰动,预期管理遭到了极大的诟病。

为什么美联储没法再前瞻性指引了呢?不是不想,而是不能了。2022年以来,美联储的前瞻性指引不断被“打脸”,对通胀的判断屡屡失误,不得不多次大幅调整紧缩的节奏,市场也一度对美联储的各种表态显得紊乱而无所适从。

东吴证券认为,2008年金融危机后市场波动率能长时间处于较低水平,央行的前瞻性指引和预期引导功不可没。随着各国央行被迫放弃前瞻性指引,未来无论是股市还是债市,其波动中枢都将系统性上升。

8月中旬以来,人民币再度出现了贬值。美元兑离岸人民币汇率从8月12日的6.73,贬值至6.93附近,短短两周累计贬值了2.9%。

资料来源:Bloomberg、民生证券研究院

资料来源:Choice,《证券市场周刊》整理

这一波人民币的贬值启动时间与央行降息时点非常吻合,市场对人民币的走势有所担忧,而且人民币的贬值压力可能也会制约央行继续降息。但这或许只是巧合。实际上,美元近期的快速升值可能才是带动人民币贬值的最主要原因。同一时期,美元指数从105上涨到109附近,涨幅超3.5%。

我们需要区分的是,近期的人民币贬值与上一波(4月19日至5月12日)贬值的成因有很大不同。上一轮人民币在不到一个月的时间里贬值了7%,但同期的美元指数上涨不到4.5%,疫情引发的经济下行是当时人民币贬值的主要原因,外部资金对国内经济预期较为悲观。

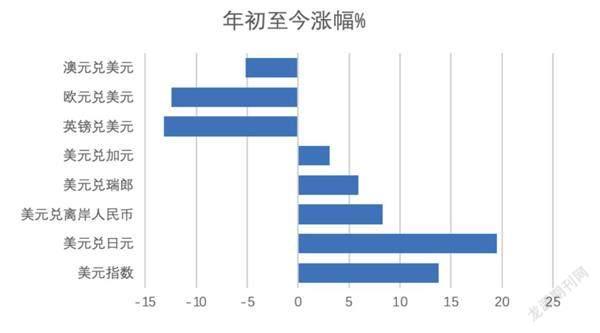

2022年以来,全球外汇市场都呈现出美元强、非美货币弱的格局,人民币也很难摆脱这一大环境。截至8月26日,2022年以来,美元指数上涨了13.8%。在主要的非美货币中,日元贬值最厉害,美元兑日元上涨了近20%;其次是英镑和欧元,英镑兑美元贬值了13.2%,欧元兑美元贬值了12.4%;贬值幅度较少的是瑞郎、澳元和加元,全球风险偏好下降可能对瑞郎产生了一定的支撑,而主要资源品的价格飙涨,使加元、澳元这类资源货币受到提振。相比较而言,2022年离岸人民币汇率贬值了8.3%,整体表现是要好于主要非美货币的。

换个角度看,近期人民币对欧元、日元,并没有贬值,反而是略有升值的。这也说明,人民币对美元汇率的贬值,更多是由美元强势带来的。

短期来看,人民币变化主要还是由美元的走势决定。美元指数主要由欧元、日元决定。欧盟受到能源危机的冲击最大,经济增长明显弱于美国,日本仍在坚持量化宽松政策;相反,美联储仍在加快紧缩的步伐。未来美元指数仍有可能继续攀升,从而在短期内给人民币带来一定的贬值压力。

中长期来看,人民币的走势主要看国内经济能否持续复苏。就像6-7月份,即使美元仍然强势,但由于国内经济复苏企稳,人民币就很好地抵御了外部冲击带来的贬值压力。

东吴证券对未来人民币的走势,给出了“美元基准”和“溢价因素”两个维度的思考框架。美元基准决定了人民币变化的方向,而溢價因素则决定了人民币汇率阶段内的变化弹性。从美元基准来看,美元指数仍将保持强势,拐点可能要到2023年初。从溢价因素看,人民币能否“破7”的关键取决于地产和出口的赛跑。

东吴证券进一步指出,进出口是使人民币偏离美元基准的最重要因素。当净出口恶化时,人民币汇率的贬值弹性更大,例如2018-2019年;反之,当净出口不断改善时,人民币的升值弹性会更大,典型的例子就是2020年疫情之后,中国净出口改善让人民币在美元强势下依然保持坚挺。

疫情之后,人民币的避险属性开始凸显,这是越来越重要的一个影响人民币的溢价因素。而当前国内疫情和地产风险成为影响的关键,下半年一旦中国经济边际企稳,地产“硬着陆”风险解除,市场对海外股市的担忧和风险溢价的提升,中国市场很可能会获得额外的青睐。

东吴证券认为,地产是汇率的“胜负手”,本轮周期中只有保地产才能保汇率。地产企稳反弹,一方面有助于遏制美元上行的势头;另一方面也能够降低人民币汇率的风险属性,充分发挥资产分散化优势吸引资本流入。相反,如果地产销售和居民端贷款不能明显改善,人民币就有可能“破7”。