2013—2020年泸沽湖溶解氧随时间变化规律及主要影响因素分析

2022-09-02杨春艳焦聪颖邓晓庆杨耀玕李爱军

杨春艳,施 择,焦聪颖,邓晓庆,杨耀玕,李爱军

1.云南省生态环境监测中心,云南 昆明 650034 2.中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京 100012 3.云南省生态环境厅驻丽江市生态环境监测站,云南 丽江 674100

溶解氧是指溶解在水中的分子状态的氧,用每升水中氧的毫克数或饱和百分率表示[1]。充足的溶解氧是保障水生生物生存的必要条件[2]。同时,溶解氧也是反映水质状况与水体自净能力的重要指标[3]。水中的溶解氧含量受到两种作用的影响:一种是使溶解氧下降的耗氧作用,包括有机物降解耗氧、生物呼吸耗氧;另一种是使溶解氧增加的复氧作用,主要有空气中氧的溶解、水生植物的光合作用等。这两种作用的消长使水中的溶解氧含量呈现出时空变化[4]。

泸沽湖位于云南省西北部和四川省西南部的两省交界处,地理坐标为27°41′N~27°45′N、100°45′E~100°51′E,湖面高程2 692.2 m,面积57.7 km2,最大水深105.3 m,平均水深38.4 m,蓄水量19.53亿m3,流域面积216 km2,为地处亚热带高原季风气候带的高原半封闭淡水湖泊,属金沙江水系[5]。尽管10多年来该湖泊周边常住人口及游客数量日渐增长,宾馆饭店等旅游设施显著增多[6],但监测表明,泸沽湖水质仍长期保持优良状态。《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)表1涉及的24项指标中,除溶解氧在Ⅰ~Ⅱ类之间波动之外,泸沽湖其他指标均达到地表水Ⅰ类水质限值要求。因此,准确测定溶解氧,分析泸沽湖溶解氧的变化特征及其影响因素,可以更加客观地评估水质优良高原湖泊的水生态环境质量。

1 监测对象与数据来源

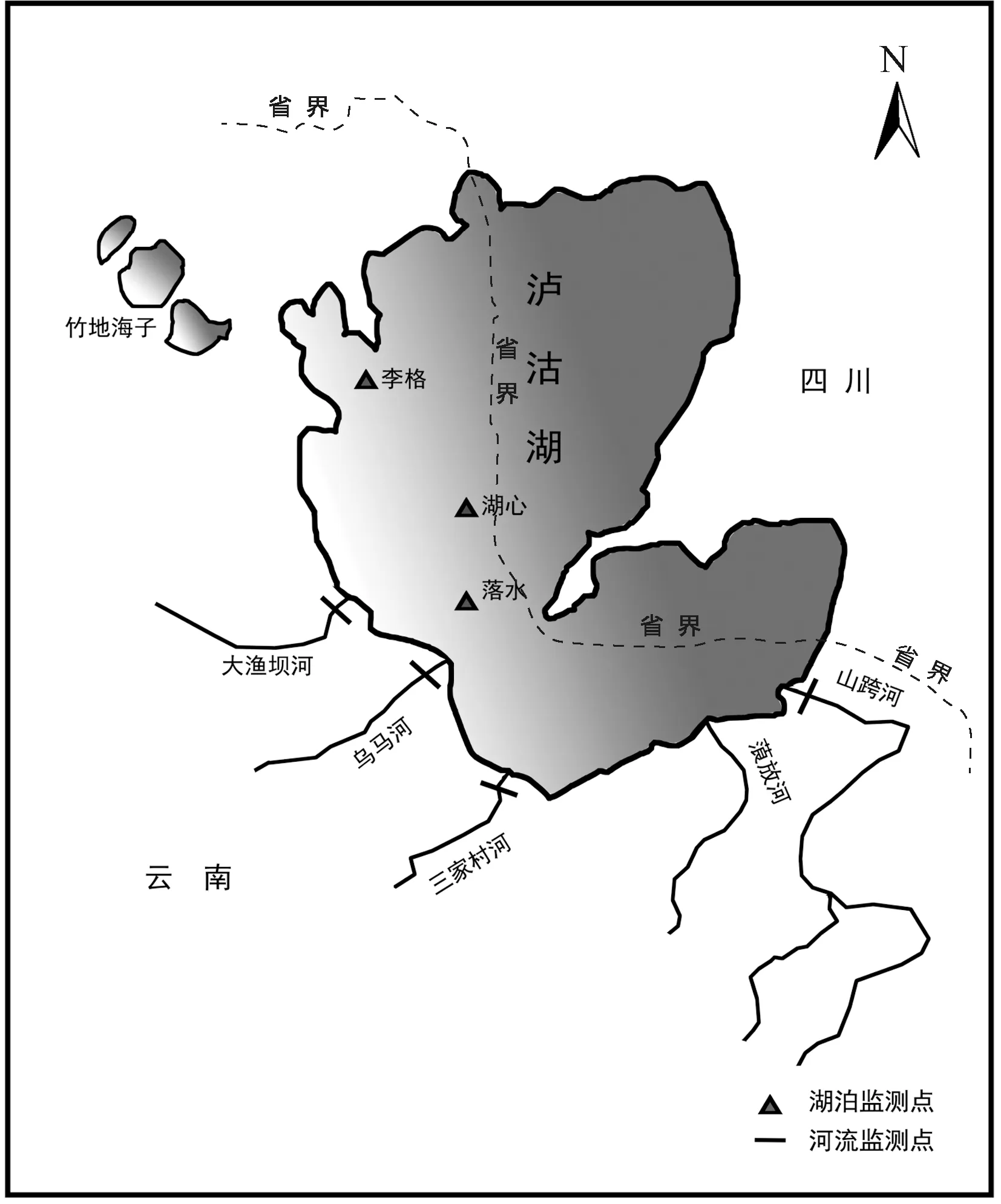

云南境内泸沽湖共设有湖心(27.69°N,100.77°E)、李格(27.73°N,100.75°E)和落水(27.68°N,100.77°E)3个监测点位,各点位的位置见图1。选取并分析了2013年1月—2020年12月连续8年共96个月的泸沽湖水质监测数据,除湖心点位自2018年1月起采用采测分离方式获取监测数据以外,其他时段和点位的监测分析工作由云南省生态环境厅驻丽江市生态环境监测站完成。溶解氧测定方法在2018年6月前采用《水质 溶解氧的测定 碘量法》(GB 7489—1987),自2018年6月起改为《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》(HJ 506—2009)。所用仪器为便携式溶解氧测定仪(上海雷磁,JPBJ—609L),具备水温和大气压自动补偿功能。溶解氧采样深度为水面下0.5 m处。通过计算3个点位的平均值,得出各指标的全湖均值。鉴于泸沽湖大部分水质指标的检测结果都低于方法检出限,选取有代表性的指标进行分析,各指标分析方法均采用国家或行业标准分析方法。为便于统计分析,低于分析方法检出限的检测结果取检出限的50%。采用Spearman相关系数(r)计算各指标间的相关性,并进行显著性双侧检验。

图1 采样点位位置示意图Fig.1 Location of sampling points in Lugu Lake

2 结果与讨论

2.1 主要指标基本情况

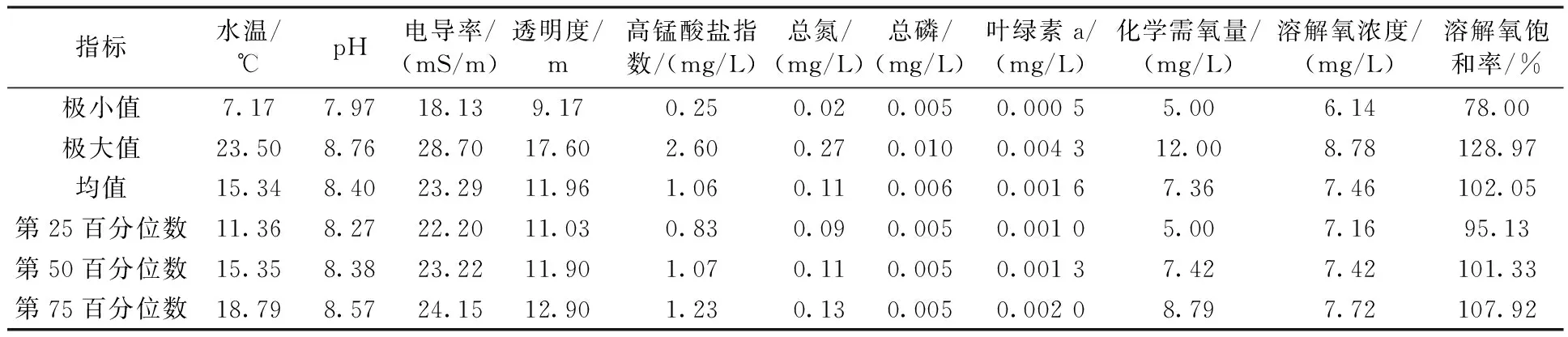

表1为2013年1月—2020年12月泸沽湖水质主要生化指标全湖均值。从表1可以看出,泸沽湖水体营养水平(总磷、总氮、高锰酸盐指数、叶绿素a)、电导率、化学需氧量浓度极低,其中总磷在大多数情况下处于未检出状态。除溶解氧以外,其余GB 3838—2002所涉生化指标均达Ⅰ类水质标准。全湖透明度最低为9.17 m,平均为11.96 m,最高达17.60 m,近岸水体清澈见底。整体上,泸沽湖水生植物茂盛,水生态环境优良,且与近年其他调查研究结果一致[7]。

表1 2013—2020年泸沽湖主要生化指标每月监测结果全湖均值Table 1 Monthly monitoring results of main physical and chemical indicators in Lugu Lake from 2013 to 2020

2.2 溶解氧的季节变化

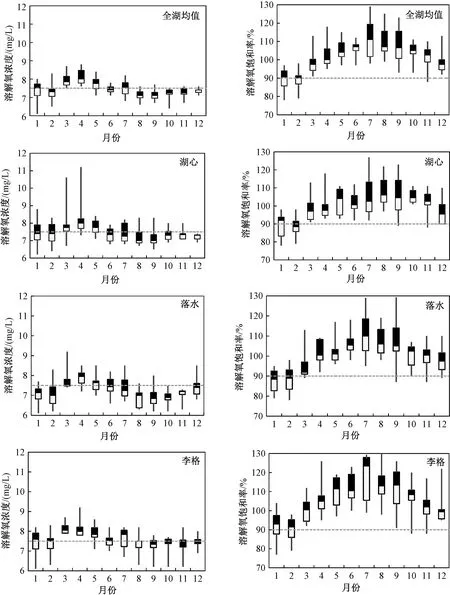

图2为2013—2020年泸沽湖3个点位及全湖平均溶解氧浓度和溶解氧饱和率的月际变化情况,虚线表示Ⅰ类标准限值。

图2 2013—2020年泸沽湖溶解氧的月际变化Fig.2 Monthly variation of dissolved oxygen in Lugu Lake from 2013 to 2020

从图2可以看出,溶解氧浓度及溶解氧饱和率存在明显的季节波动。其中:溶解氧浓度一般是在春季(3—5月)升至全年最高,夏季末(8月)明显降低,并在随后的秋季(9—11月)和冬季(12月及次年1—2月)维持低位;溶解氧饱和率则是自春季开始升高,在夏秋季节达到最高,秋末降低,至冬季降至最低。96组溶解氧全湖平均逐月监测结果中,溶解氧浓度、溶解氧饱和率分别有55组、9组低于Ⅰ类水质标准(溶解氧浓度<7.5 mg/L,溶解氧饱和率<90%),分别占全部监测结果的57.3%、9.4%,溶解氧饱和率比溶解氧浓度有更高的比例达到Ⅰ类水质标准。3个监测点位的监测结果存在明显的空间差异,其中:李格、落水、湖心点位的溶解氧浓度分别有40、63、55次低于Ⅰ类水质标准,分别占对应点位全部监测结果的41.7%、65.6%、57.3%;溶解氧饱和率分别有7、13、10次低于Ⅰ类水质标准,分别占对应点位全部监测结果的7.3%、13.5%、10.4%。李格点位达到Ⅰ类水质标准的比例略高于其他两个点位,这可能与3个点位所在区域的环境特征有关。其中,李格点位处于三面环山的湖湾,该位置的风力、风速与湖心、落水点位明显不同。有文献表明,风力搅动会对上层水体溶解氧的水平分布造成较大影响[8]。

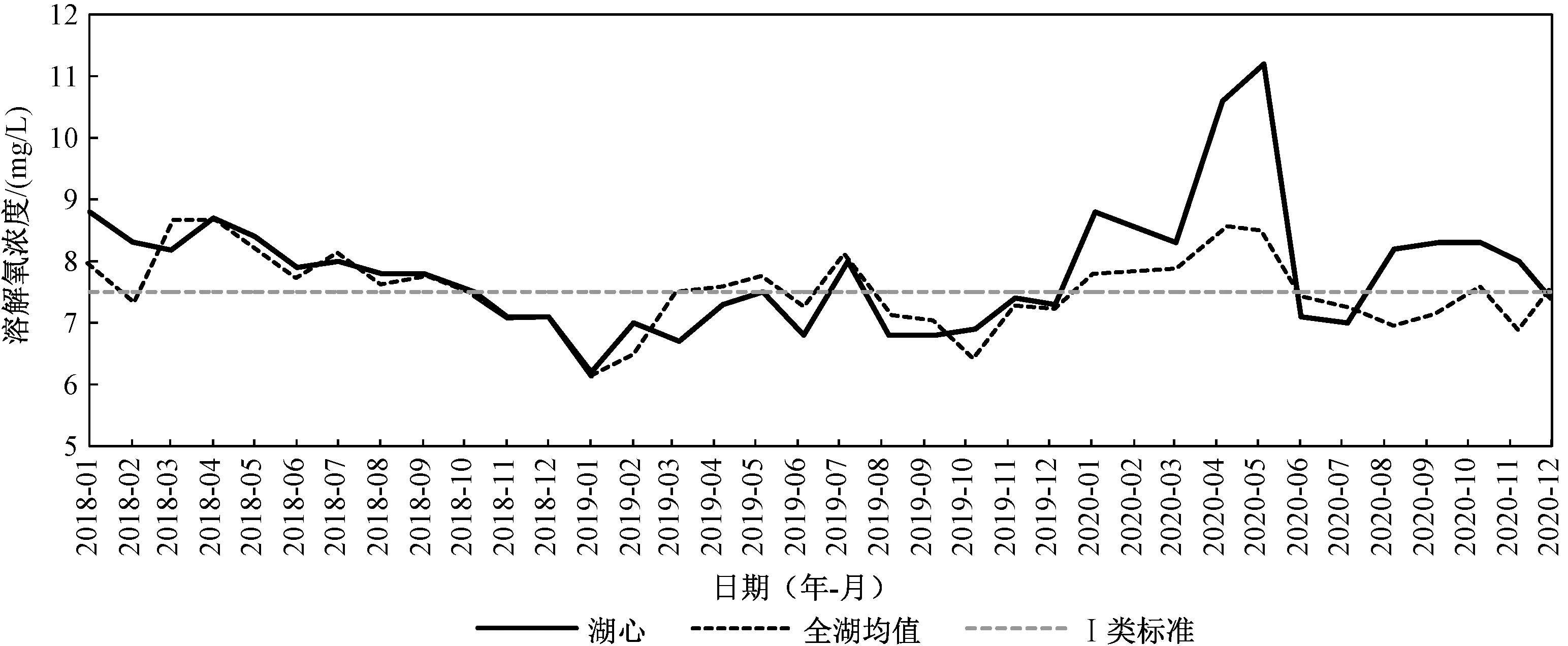

图3为2018年1月—2020年12月泸沽湖湖心和全湖溶解氧浓度的逐月变化情况。图3显示,湖心溶解氧浓度和全湖溶解氧浓度均值的变化趋势基本一致,经水温和大气压补偿校准后的溶解氧浓度仍然符合春季升至全年最高、夏季末(8月)明显降低、秋季和冬季维持低位的变化规律,且有较多月份低于Ⅰ类水质标准限值,成为定类指标。

图3 2018年1月—2020年12月泸沽湖湖心及全湖溶解氧浓度的逐月变化Fig.3 Monthly variation of dissolved oxygen concentration in the center of Lugu Lakeand the average value of the whole lake from January 2018 to December 2020

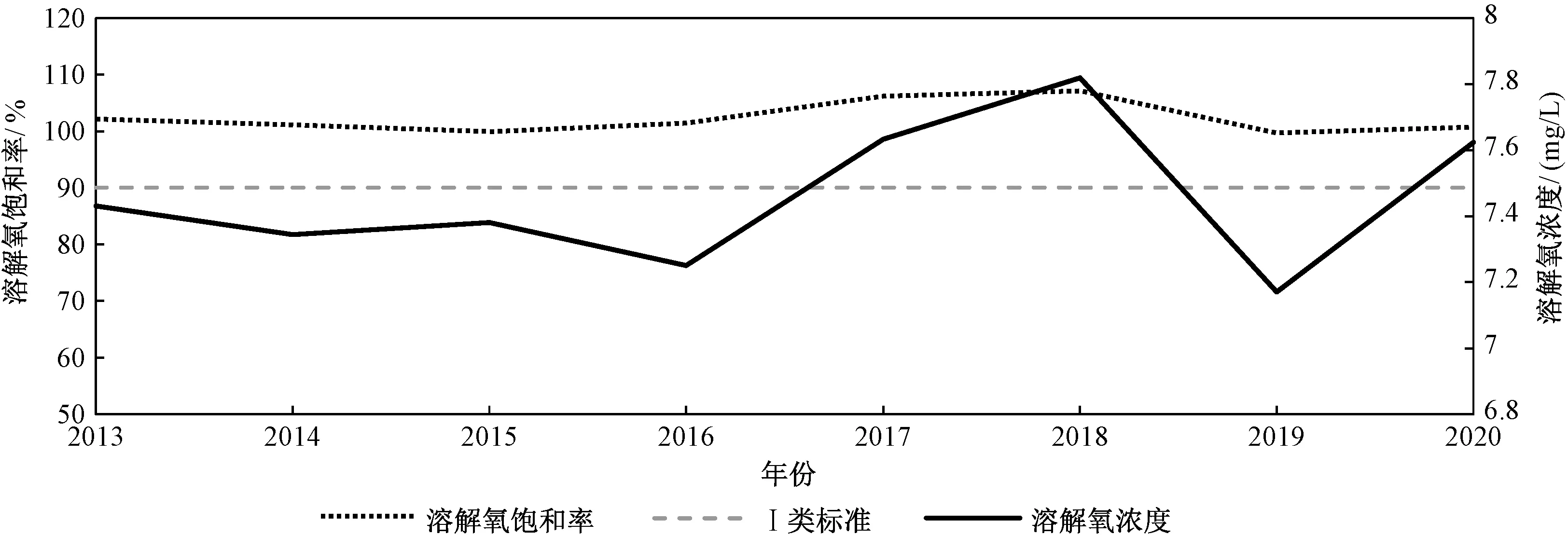

2.3 溶解氧的年际变化

图4为2013—2020年泸沽湖全湖溶解氧浓度及溶解氧饱和率年均值的年际变化情况。从图4可以看出,仅有2017、2018、2020年的溶解氧浓度达到了Ⅰ类水质标准限值(≥7.5 mg/L);而各年的溶解氧饱和率均达到了Ⅰ类水质标准限值(≥90%),其中,2013、2014、2016、2017、2018、2020年处于过饱和状态。此外,溶解氧浓度及饱和率存在明显的年际间波动,两者大体呈共变关系。溶解氧浓度的最高年均值比最低年均值高9.0%,溶解氧饱和率的最高年均值比最低年均值高7.5%,两者的年际间波动幅度差异较小。溶解氧浓度及饱和率的年际间波动可能与不同年际间气温、降水等因素的波动有关,需要结合更长时间序列的监测数据加以分析。

图4 2013—2020年泸沽湖全湖溶解氧均值的年际变化Fig.4 Annual variation of the average value of dissolvedoxygen in Lugu Lake from 2013 to 2020

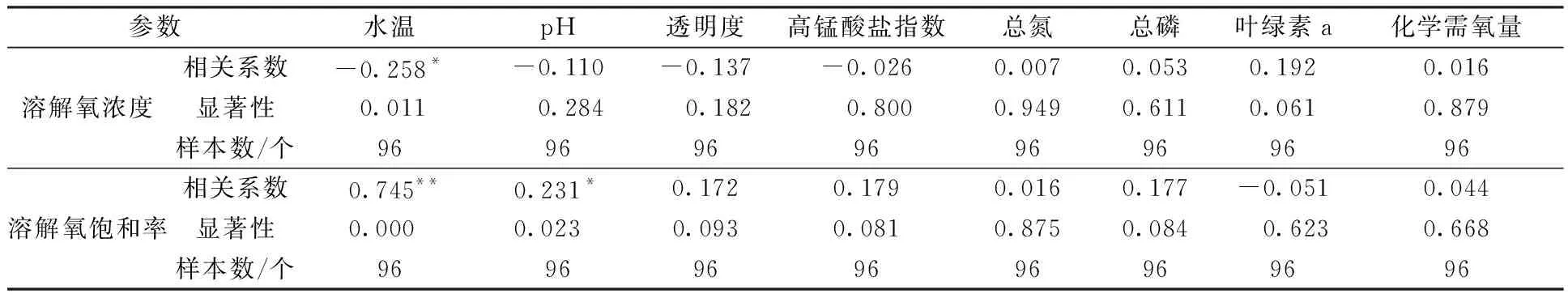

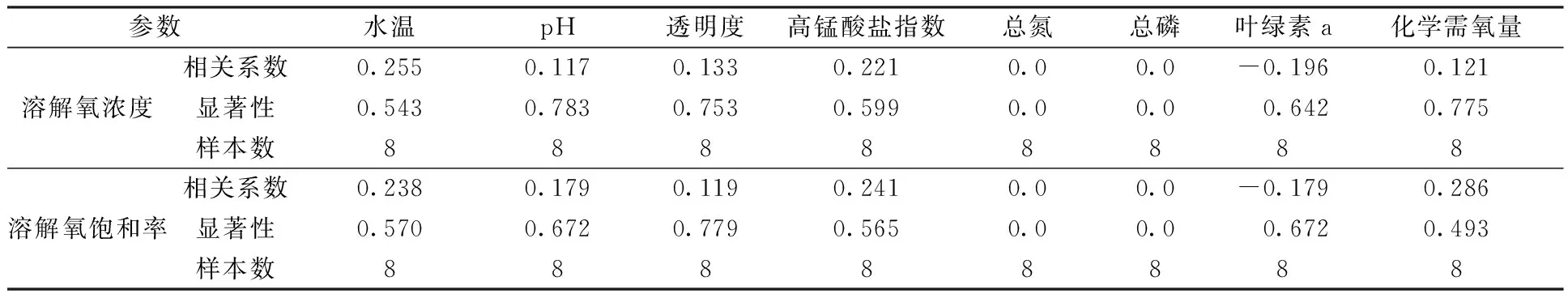

2.4 溶解氧季节和年际变化影响因素分析

表2、表3分别为2013—2020年泸沽湖溶解氧浓度及饱和率与主要理化指标月均值、年均值的Spearman相关系数计算结果。从表2可以看出,溶解氧浓度的月变化仅与水温呈显著负相关关系,而溶解氧饱和率的月变化则与水温、pH显著正相关。从表3可以看出,溶解氧浓度及饱和率年均值与水质主要指标均不存在显著相关关系,原因可能在于泸沽湖水质清洁,总磷、总氮、化学需氧量等指标的实际含量低于或接近分析方法的检出限,致使分析结果的精确度较差,由此得到的溶解氧浓度及饱和率与主要理化指标的相关性的分析结果不够准确,无法发现显著相关关系。

表2 2013—2020年泸沽湖溶解氧与主要理化指标月均值的Spearman相关系数计算结果Table 2 Spearman correlation coefficient between monthly dissolved oxygen and main physical and chemical indicators in Lugu Lake from 2013 to 2020

表3 2013—2020年泸沽湖溶解氧与主要理化指标年均值的Spearman相关系数计算结果Table 3 Spearman correlation coefficient between yearly dissolved oxygen and mainphysical and chemical indicators in Lugu Lake from 2013 to 2020

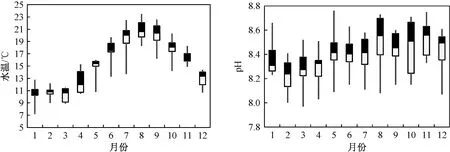

结合图5呈现的2013—2020年泸沽湖水温和pH的月际变化,以及图2呈现的溶解氧的月际变化可以看出,溶解氧浓度随水温的升高而降低,两者负相关,水温最高的夏末秋初季节的溶解氧浓度全年最低。这与黄钰铃等[9]的研究结果相同,符合水中气体的溶解度随温度的升高而降低的物理规律。而溶解氧饱和率随着水温的升高而升高,两者正相关,在夏秋季节达到全年最高。这缘于夏秋季节高水温条件下,水生植物生长繁盛,向水体中释放了更多的氧气,促使溶解氧饱和率提高,甚至出现过饱和状态[10]。同时,水生植物的繁盛生长也更多地消耗了水体中的CO2,间接促进了pH的提高[11-13],从而使溶解氧饱和率与pH正相关。

图5 2013—2020年泸沽湖水温和pH的月际变化Fig.5 Monthly variations of water temperature andpH in Lugu Lake from 2013 to 2020

上述分析表明,泸沽湖溶解氧的季节变化和年际变化与水质主要营养指标不存在明显关联。这说明尽管过去几十年来泸沽湖沿岸经济社会发展快速,增加了泸沽湖的污染负荷[14],但云南、四川两省高度重视沪沽湖水污染防治工作,实施了大量综合整治措施,基本实现了环湖截污,显著减少了经济社会发展对湖体水质的影响。此外,泸沽湖良好的水生态系统所具有的较强承载力和恢复力,使得经济社会发展导致的湖泊水环境污染负荷增加尚未达到引起溶解氧指标发生可监测到的变化的程度,因而至今尚未发现两者之间存在直接关系。相应地,溶解氧的变化更多是受到泸沽湖所在区域高海拔低气压这一独特的自然地理环境条件的影响。

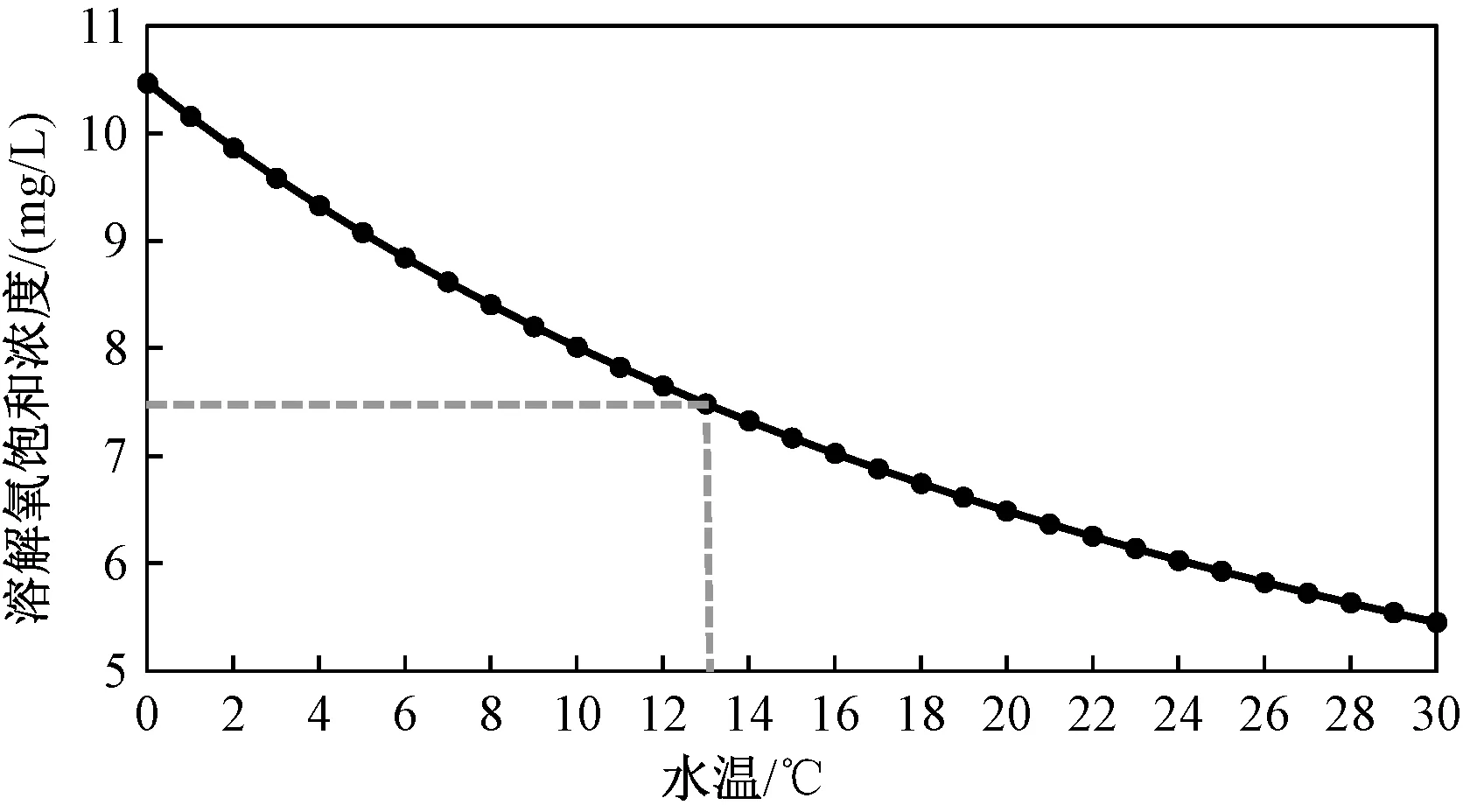

除温度以外,气压是影响水中溶解氧浓度的另一个显而易见的因素。随着海拔的升高,大气压不断降低。依据泸沽湖海拔高度(2 692 m),可计算得出湖面大气压为72.4 kPa。根据HJ 506—2009,以及不同大气压和水温下的水中饱和溶解氧的计算公式[15],计算得出纯水条件下、72.4 kPa压强时的溶解氧饱和浓度随温度的变化情况(图6)。

图6 泸沽湖水体溶解氧饱和浓度随水温的变化曲线Fig.6 Variation of saturateddissolved oxygen with watertemperature in Lugu Lake

从图6可以看出,在高海拔低气压条件下,随着水温的升高,溶解氧的饱和浓度逐渐降低。当温度达到或高于13 ℃时,理论上,纯水中的溶解氧饱和浓度已低于Ⅰ类水质标准限值(7.5 mg/L)。这与泸沽湖溶解氧浓度的实际监测结果相吻合。每年5—9月,沪沽湖水温逐步升高,且在大部分时间均高于13 ℃(图5),各点位的溶解氧浓度及全湖均值大体呈现随温度的升高而降低的变化趋势(图2),经过压力补偿后的溶解氧浓度则在6—9月更易出现低于7.5 mg/L的情况(图3)。

影响水体溶解氧浓度的因素众多,但高海拔低气压是泸沽湖溶解氧浓度低于Ⅰ类水质标准限值的决定性因素。鉴于我国南北方地理环境、气候情况差异很大,GB 3838—2002明确规定了溶解氧Ⅰ类标准限值可采用饱和率与浓度值两种方式。对于高原湖泊泸沽湖来说,溶解氧已成为其水质的唯一定类指标。在此情况下,考虑到水体中大量水生植物的复氧作用,优先选择溶解氧饱和率作为评价指标更为合理。

3 结论

泸沽湖作为水质长期保持优良状态的高原淡水湖泊,受高海拔低气压的影响,水中的溶解氧浓度与饱和率均呈现明显的季节变化特征。虽然经过大气压及温度补偿校准后,泸沽湖水体中的溶解氧浓度常常随着季节性的水温升高而低于Ⅰ类水质标准限值(7.5 mg/L),但受水生植物复氧作用的影响,泸沽湖水体中的溶解氧在高温季节仍处于过饱和状态。因此,溶解氧浓度无法真实地反映泸沽湖水体水质状况。在进行水质评价时,对于类似泸沽湖的水质优良高海拔水体,采用溶解氧饱和率较采用溶解氧浓度更为科学。此外,进一步加强溶解氧浓度测量值的大气压及温度补偿校准研究也较为迫切。