五台县广济寺建筑与保护研究概述★

2022-08-24王苗,王婷

王 苗,王 婷

(山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院,山西 太原 030012)

1 广济寺概况

1.1 现状

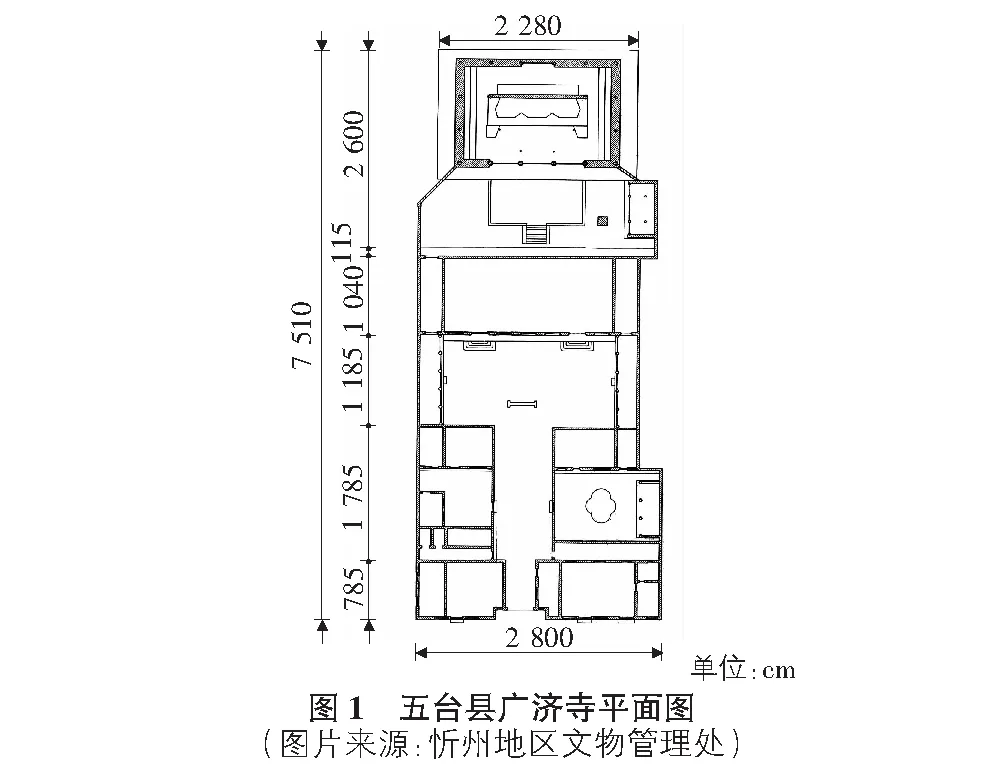

广济寺位于山西省五台县东米市街北侧,俗称西寺,现为五台县博物馆馆址。在20世纪70年代以前仍是一座较为完整的寺院,目前仅存主殿大雄宝殿。现广济寺占地883 m2,分前后两院,前院为博物馆办公行政区及“徐继畬先生纪念馆”,后院为大雄宝殿(见图1)。

大雄宝殿椽瓦和门窗几经重修,但梁架、斗拱与柱网配置仍为元代手法,大殿于1965年被公布为省级重点文物保护单位,2001年被公布为第五批全国重点文物保护单位。

1.2 历史沿革

广济寺创建于元代,据清乾隆《五台县志》记载:“广济寺,在县治西,元至正年间(1341—1368)建,已就倾圮,清乾隆四十三年(1778)知县王秉韬重葺。[1]”清乾隆四十四年(1779)《募修广济寺引》记载,“山门三间,地藏菩萨殿三间,大雄宝殿五间。增修东西配房十间;临街市房五间,每年取租廿五千文”,清《重修广济寺》碑载:“广济寺建于元代,土人呼为西寺,以其偏于县西门内也。寺制极巍峨,栋宇插云,斗拱焕日,盖建县之始,即建与寺维时,云山腾境,烟火尚稀,凡数百年……[2]”由此可知,广济寺最初是一座很雄伟完整的组群建筑,坐北向南而建。据寺庙资料,广济寺由国家拨款崇建,原平面呈长方形,南北长76.3 m,东西宽28.5 m,占地2 175 m2,中轴线上有二进院落,三座殿宇,由南向北依次为山门3间、观音殿3间、文殊殿3间、大雄宝殿,钟、鼓楼建在文殊殿两旁,大雄宝殿前东西禅房各3间,另有藏经楼等。

明代广济寺被改为县城隍庙,明宣德八年(1433)复为广济寺,作为习仪祝圣的场所。

民国三十五年(1946),北岳行署在台怀设立五台山管理委员会,负责含广济寺在内的境内文物保护、管理和修缮。

1950年,由五台县文化馆管理广济寺内文物方面的业务工作。

1952年,由五台县文物管理委员会负责处理寺内文物工作事宜。

1979年,由五台山文管所负责五台县内的重点文物保护工作。

1982年,五台县博物馆成立,正式接管广济寺,专门负责保护广济寺。

1985年,广济寺作为对外开放单位,与五台山佛光寺、南禅寺、显通寺等二十一处单位同时对外开放。

1.3 主要建筑——主殿大雄宝殿

大雄宝殿为广济寺的主殿(见图2,图3),位于寺内中轴线最北端,面阔5间,进深六椽,厅堂式构造,单檐五脊悬山顶。通面宽17.6 m,通进深17.1 m。建筑总宽23.3 m,建筑总深17.5 m。

大雄宝殿建于1.42 m的石质台基之上,前出月台,压檐石及角石用当地青石制作,压檐石宽30 cm、厚15 cm,角石边长50 cm、厚15 cm。殿身周檐施柱16根,后檐内柱2根,共计18根,柱身下粗上窄,底径60 cm,头径48 cm,柱高360 cm。柱头作覆盆式卷刹,各柱微向内倾,柱身有侧脚和显著的生起,檐额两端略微高起,形制稳健。大殿的前檐明、次间柱头塑有龙头与独角兽(见图4)。所有柱子柱础与地面相平,柱础石均为不规则的石块,石质为青石。

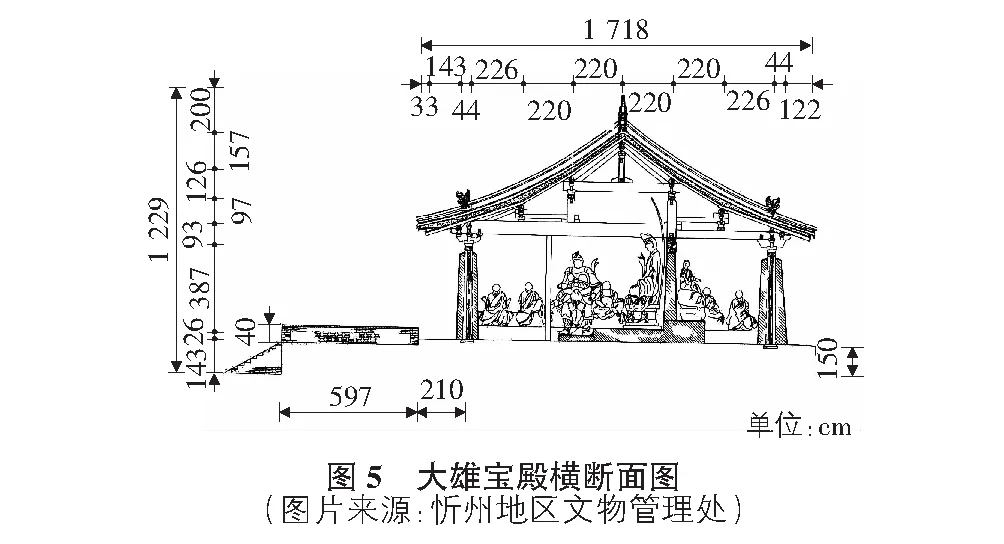

殿内梁架彻上露明造,使用减柱构造法,前槽不设柱,次稍间用大内额承托平梁,后槽仅用粗大的两根内柱支撑(见图5)。彻上露明造的使用可能与元末国家经济状况较差有关,故节用材,使各种构件彻底暴露于屋架[3]。减柱造扩大了殿堂使用面积,使建筑呈现粗犷的气势,同时可以使民众在重大节日和进行日常宗教活动时跪拜更加方便[4]。

明间东西缝梁架为四椽栿对乳栿,通檐用三柱,内柱为通柱。四椽栿承托于前檐柱头和后檐内柱。四椽栿上设置蜀柱以承平梁,后檐柱头铺作支撑乳栿,乳栿上承撩檐槫,平梁正中竖蜀柱,蜀柱两侧安合木沓。柱身断面方形,四角抹棱,柱头上置栌斗,单材拱两端置小斗托替木、脊槫,柱身间设顺身串连构(见图6)。梁架上有少量彩画。

前后檐柱头铺作12朵,补间铺作10朵。斗拱用材15 cm,单材21 cm,足材30 cm,断面之比为3∶2[5]。前檐柱头施单杪四铺作,出假昂,蚂蚱形耍头。前檐补间铺作两侧出45°斜栱。后檐柱头与补间铺作形制相同,皆为单杪四铺作。

青灰筒板布瓦屋面,正脊当心青灰布雕花脊筒,垂脊为砖条脊,东西两端矗立两只高大雄健的琉璃大吻。椽上铺设木制望板,抹泥覆瓦。

前檐当心间和两次间皆装隔扇,后檐当心间辟板门一道。

前檐明间悬有“大雄宝殿”竖匾一块,字体描金,为清乾隆四十三年(1778)重修广济寺时悬挂。殿内正中悬木匾,上书“天人和益”,为时任五台知县的王秉韬同年书。

殿内后槽金柱间砌扇面墙一道,前后分别砌筑长方形佛坛,长11.5 m、宽0.72 m、高0.6 m[6]。塑像30尊,均为建寺时塑造,其中主像3尊,供奉在佛坛正面,自左向右分别为文殊菩萨、释迦牟尼佛、普贤菩萨,合称“华严三圣”(见图7)。释迦牟尼佛两侧塑阿难、迦叶二弟子,两旁为文殊菩萨和普贤菩萨,坛下两侧二护法金刚侍立。三尊立像背后雕有背光[7]。佛坛背面正中塑观音菩萨骑朝天吼,两侧有韦驮、夜叉二弟子相对而立。左边塑文殊菩萨骑狮子,右边塑普贤菩萨骑白象,三菩萨合称“三大士”[8]。泥塑整体鎏金,容姿丰满,属于存世量比较少的元代佛教造像艺术。

扇面墙正背面均有少量壁画,为元代作品,较少使用贴金重彩,内容多为云水、竹石、花鸟。东西两山墙下砌砖台,塑十八罗汉(见图8)。

1.4 其他文物

除主殿外,广济寺现存石碑7通,其中涉及广济寺历史的2通,位于殿前月台左侧,名为《重修广济寺记》《募修广济寺引》,保存完好,砂石质,无额,碑身高1.7 m,楷书,内容为重修广济寺碑记。

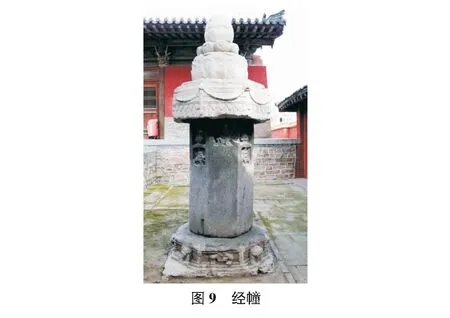

经幢在大雄宝殿前月台右侧,大理石制,通高4 m,下施扁平的须弥座,幢身八面,每面雕有石狮,刀法简洁古朴,造像边框上刻有供养人姓名等信息。幢身之上覆以宝盖,周围浅雕几何图案,绕以璎珞。宝盖以上施覆钵和宝珠,镌刻莲瓣。幢身刻以“为国敬造佛顶尊胜陀罗尼经”,四周印有供养人姓名等信息,经幢铭文已漫漶不清,建幢年代不详,从形体、雕刻技术、书法上看,应属唐代遗物(见图9)。

2 广济寺保护与研究

2.1 保护修缮

明正统二年(1437)修葺。

广济寺的保护修缮从现存资料可追溯到明代,明《重修广济寺记》碑文记载,“县治西邻民居,有古刹曰广济寺,创造所自,碑载甚悉。夫何岁月浸远,栋挠瓦落,墙圮台颓,一望荒凉,难为瞻仰矣。前守是邑者,因政烦事冗,不遑是念。宏治丁酉岁孟夏,山左阳信光侯奉命来守是邑。侯自下车以来,兴废举坠,百度俱新。一旦政暇,偕僚寀莲幕临是寺,召诸僧谓之曰:汝等咸赖佛教感人,今如此坍塌,无以为人造福地,何忍恝然置之耶?僧普然、宗善感其言,慨然膺命。于是邑之士民,若尚义、陈山、以静辈,各捐金易材,倾者正之,朽者易之,漏者葺之,阙者補之,金碧剥落者藻绘之,牖壁漫漶者泥稀之。轮焉奂焉,一复其旧,足以为斯民造福。居然一邑胜境,而实由我光侯一命之力,是绩也,不归侯而谁归耶?”从碑文可知,时任五台知县的阳信侯光克孝在僧人和官民的资助下曾修缮广济寺,该碑目前佚失。

清乾隆四十三年(1778),时任五台知县的王秉韬主持修缮广济寺及大雄宝殿内塑像。“广济寺建于元代,土人呼为西寺,以其偏西门内也。寺制极线巍峨,栋宇插云,斗拱焕日,盖建县之始即有建此寺。维时灵山胜境,烟火尚稀,凡数百年,离厅天矫,合抱不交之木,随在面有,故其□材鸠工迥非近今所可及。韬于□位之始□此时,见墙垣颓坏,椽瓦倾斜,殿几神台不蔽风雨,以故三世佛以及罗汉、金别诸像颠倒淋漓,莫可名状。为之恻然不宁者久之。询之土著,则云:“八九十老人自学□时,见此寺即如此矣。”钜契繁,计非数千金莫办,遂又默然而止。越二载,□□戊戊、承大稔之后,为之悉心壁画,取术于牛心山已省物之半,倡捐募助,复得三百馀金。遂议会武生王汉光等董其事,工兴于四月既望,落成于十月朔日。神像悉补塑如旧,所费计千有馀金,皆士民之乐输恐后者,是可知佛道之包涵广而入人心深也。”

建国后广济寺的保护修缮主要由国家和地方文物保护单位主持,主要有:

1974年—1975年,国家文物局拨款对广济寺大雄宝殿进行整修。

1987年,山西省文物局拨款抢修大殿西围墙出现的大范围崩塌。

1989年,大殿西山墙内壁土坯墙倒塌,省市有关专家对广济寺大雄宝殿进行维修保护工作。

1992年,省文物局委托忻州地区文物管理处对大雄宝殿进行现场勘查并制定维修设计方案。

2003年,省文物局委托原山西省古建筑保护研究所(下称原省古建所)派遣大量专家对大殿残损状况进行全面勘测,制定《五台县广济寺大雄宝殿修缮工程设计方案》,对大雄宝殿展开大规模的维修工作。

2009年8月,五台县文物管理所委托原省古建所对广济寺大雄宝殿进行系统勘测、综合分析、科学研究,对大殿进行梁架加固、塑像修缮等工程。对残损构件,经采用加固、修复措施后,原位安装使用,以确保文物建筑的原质、原构、原貌;对后人维修时更改、替换、补配的构件,在确有依据的情况下,按原制复原;对后人删减改造的构件,按原状恢复;对后人增添的构件和增建的项目,且明显与原有建筑风貌不协调者予以拆除。

2013年,在保持原形制、原建材、原工艺、原结构的前提下,国家文物局对大雄宝殿塑像壁画进行修缮。

2.2 研究

广济寺自建造至今已经有近700年的历史,但是关于广济寺的学术研究和文章,数量较为稀少,到目前为止,无论是元代建筑、山西建筑、佛教建筑、元代彩塑时,都极少把广济寺纳入其中。即使是《山西古建筑》《中国美术全集》《中华佛教史·宋元明清佛教史卷》《山西古代彩塑》这类较为全面的专业性书籍,在讨论到元代建筑、元代佛教艺术部分时都没有提及五台县广济寺。目前的研究基本集中在建筑、彩塑方面,还有少量的文物保护和博物馆管理方向。

2.2.1 建筑专题研究

在已发表的相关文献研究中,涉及广济寺的部分多偏向其建筑结构,例如《山西古建筑通览》仅对大雄宝殿进行了简要介绍,未深入研究其建筑形制和艺术特点[9]。

庄裕光主编的《中国国宝建筑·中原珍藏》对广济寺大雄宝殿建筑结构进行了详细的介绍和高度的赞赏,并称其为“大隐隐于市”的元代佛殿[10]。

潘松《正在消亡的艺术瑰宝——山西广济寺》一文对广济寺的建筑构造和艺术特色展开了较为细致的描述,惋惜广济寺曾经遭到严重的破坏和人为的忽视,呼吁加强对于广济寺的保护以及研究。

2.2.2 彩塑专题研究

其余文献多侧重于对大雄宝殿内部彩塑泥塑的阐述,胡石主编的《中国古典建筑经典:神秘之美——寺院道观卷》以清晰简明的方法进行图文编排,对广济寺大雄宝殿的彩塑进行概述。

董虹霞《独特而活泼的民间性——五台县广济寺研究》一文,对大雄宝殿建筑中的独角兽与龙头装饰构件、殿内彩塑、十八罗汉像、“华严三圣”“三大士”等进行分析研究,探讨大雄宝殿建筑和彩塑从外到内所体现的佛教世俗化、民间化趋向,对于大雄宝殿彩塑研究有很高的参考价值。

张任晨《元代广济寺大雄宝殿彩塑探究》一文立足元代多民族文化大交融的时代背景,以广济寺大雄宝殿彩塑作为研究对象,详细介绍了殿内佛像与罗汉的形态,探讨大雄宝殿彩塑艺术的形成原因及其艺术特色,还有具有代表性的佛像的高清图片和手绘,对记录广济寺现状有积极意义[11]。

金维诺《中国寺观雕塑全集》一书中也关注到了广济寺,但在研究元代雕塑时,对于广济寺的彩塑也只是进行了较为简要的介绍,并未深入展开阐述[12]。

2.2.3 文物保护研究

刘艳《五台县广济寺文物保护与管理》将文章内容侧重于广济寺的文物保护、消防安全和宣教管理,站在博物馆的角度对其进行分析和讨论[13]。

由此可见,目前对广济寺的研究多集中在建筑形制、泥塑造像等方面,且较为深入,其他方面则停留在资料性、综述性层面上,缺乏进一步的深入挖掘。此外,在其文物管理和保护、社会文化价值等方面成果比较有限,且较少受到学者关注,可作为我们下一步的研究方向。

3 保护策略

1)专职管理体系。专职管理员可以使工作明确分工、责任到人,加强工作的科学性、真实性、精细性。因此,应当设立专职管理员,认真做好管理记录,详细准确跟踪记录广济寺历年来保护途径、保护结果以及展示利用等情况。该管理员可以是个人或团队,水平应该达到省级标准及以上,该体系一方面可以避免一些问题的发生,另一方面在问题发生时能够及时给出建议和对策。

2)建立决策体系。广济寺应当建立法制化、规范化的专家决策机制,有专家团队,在出现问题时,专家决策制度需发挥功能,对症下药,解决问题。该体系应当有明确决策的程序、规定,乃至于决策失误以后如何追责等问题都应该做出统一标准。

3)完善保障制度体系。广济寺目前无论是作为文物保护单位还是博物馆,它的基础设施、收藏展示条件和安全技防设备都和同等级的单位有着一定差距。应当完善现有保障制度体系,统筹规划、协同推进,尽快缩小差距,补齐短板,改善基础设施,提升博物馆展陈水平。

4)多元资金支撑体系。目前广济寺的文物保护财政来源单一,仅有国家财政拨款,资金不足。多元的资金支撑体系则包含纵向和横向两方面,纵向指原先各级文物保护单位投入,横向指地方财政支持投入,如城市规划、文旅推广等,多方资金支持可以在一定程度上弥补单一财政支持的不足,优化资金配置,提高使用效率。

5)长远展示利用规划。许多文物保护单位存在为了追求“本体保护”而封锁文物的“展示功能”的情况,将文物“层层封锁”“高高挂起”,主动减少与外界的来往。广济寺作为一个文保机构,已不是大众烧香拜佛的礼佛场所,因此,要特别注重它在长远保护、利用、传承方面功能的延伸,加强传播推广,合理规划,如将其作为社区活动场所,在前院举办社区活动、佛文化相关交流会,引导公众参与,提高对广济寺的认可,延伸广济寺的文化生命力。

4 结语

广济寺在平面布局、建筑形制、石刻碑文,大雄宝殿在建筑设计、佛像形象、工艺技法等方面都深刻地记录了我国元代建筑的特色,通过对广济寺佛造像、菩萨、金刚、罗汉像、麒麟等元代彩塑作品的深入考察,可以为我国元代艺术的研究提供大量的素材。同时,广济寺作为五台县博物馆馆址,承担着五台县文物保护、展示、宣传的职责,馆庙结合,建立地方性的集体文化认同,加固文化记忆,使传统文化能够更好地传承和保护。

对广济寺和大雄宝殿建筑结构进行更深入的研究探索,开展相关学术研究,加强管理和保护,拓宽展示利用渠道均是下一步工作的方向。在建筑本体的修缮和维护以外,我们也要从多种价值角度挖掘更多内涵,对古建筑的构成及艺术价值进行详细的分析,让广济寺从文物保护向文物利用转变,对其进行再利用,赋予新的社会功能。