紧凑山地条件下的学前教育建设项目规划设计策略

——白鹤滩镇第一幼儿园为例

2022-08-20赵书南云南省设计院集团有限公司云南昆明650103

文/赵书南 云南省设计院集团有限公司 云南昆明 650103

1、现状和问题

1.1 云南省地形地貌的特殊性

云南地处青藏高原和云贵高原的结合部位,地貌类型复杂多样,其中又以山地地形地貌为主。金沙江-哀牢山以东主要为坝子以及周边起伏的丘状山地为主。为数不多的小型盆地,即“坝子”集中了目前省内主要的城镇建成区域。

由于经济发展较为滞后,在各类基础设施建设种,地方财政能够给予的支持有限,建设项目多数需要依靠中央资金、国际金融组织贷款、债券等形式筹集资金。在项目实施的过程种,必然存在项目能否下达的不确定性以及项目规模的分散化、小型化。

基于上述原因,城镇建设的用地必然从适宜于建设的“坝子”区域向建设难度相对较大的山地区域拓展。同时,由于经济发展水平、投资政策、土地供应政策等原因,用地紧凑、地形复杂、高差大等不利因素往往集中体现在统一个项目里,给项目前期的规划、设计带来诸多亟待解决的问题。

1.2 开发建设的必要性——以世界银行贷款云南学前教育发展项目巧家县子项目白鹤滩镇第一幼儿园为例

巧家县位于云南省东北部、昭通市西南部,县城白鹤滩镇地形以山地为主,是云南省地形最为复杂的县城之一。

由于山高谷深,交通不便,经济落后,县内学前教育起步晚、起点低,特别是农村幼儿园教师多数是非学前教育专业毕业或是由中小学教师转岗担任的,专业化水平低,幼儿园管理水平和保教质量不高,“小学化”倾向严重,幼儿的生长发育状况和学前准备状态均低于城市。

1.3 紧凑山地

依据《云南省山地城镇建筑设计导则(试行)》适用范围的描述:“山地自然坡度大于15%的城镇区域新建建筑设计”,自然坡度大于15%的用地即为山地的范畴。

在实际工程实践中,地块范围越小,山地用地范围内的绝对高差体现在坡度上的效应就越明显。大型工程项目中,由于其用地范围较大,虽然场地内原始地形绝对高差较大,但是由于其面积大,其平均坡度也相应减小,在竖向规划的过程中,有多种形式处理高差的空间。而小型项目中,尤其是用地在1~2 公顷左右的小型项目中,20m左右的绝对高差,就能将场地的坡度提升至25%以上。

1.4 设计阶段面临问题

在项目决策阶段,针对项目及所在地学前教育发展滞后、用地紧张、资金短缺的情况,如何最大化利用项目资金,实现尽量多的项目功能和社会效益产出是本类项目决策阶段的核心问题。

在场地设计阶段,主要工作在于解决以下三大矛盾:第一是场地需求与紧凑用地的矛盾。幼儿园每班需设置人均面积2m以上的专用室外活动场地,且要满足日照要求。以本项目为例,用地面积8306m,场地最大高差约20m,在扣除必要的场地处理、建筑、道路、绿地后,仍需360~400m朝向良好且平整的活动场地。第二是幼儿天性和地形高差大的矛盾。幼儿活泼好动,对外部环境有强烈的好奇心,同时缺乏对危险的预判和自我保护意识。然而,紧凑山地建筑必然需要较多的垂直交通、挡土墙、坡地等潜在危险因素。第三是资金有限和建设难度大的矛盾。作为经济欠发达地区,建设资金有限,用地紧张。紧凑山地的处理必然会增加室外工程费用,用以平整场地,组织交通,以保证项目功能的实现。

在建筑设计阶段,根据设计之时执行的《幼儿园建设标准》建标175-2016 规定,12 班全日制幼儿园人均建筑面积应为11.12m,本项目需满足4003.2m的建筑面积;每班需满足至少60m活动场地;全园需设置720m共用活动场地。除考虑幼教项目一般性的需求外,更需要关注建筑与场地的衔接问题。在设计层面,室外的道路、场地、高差处理等问题是较为宏观的问题,空间尺度较大;而建筑单体的设计,与人体尺度密切,空间尺度小。二者的衔接及相应的空间节点设计,是项目功能实现的关键。

2、设计产出的评价标准

2.1 设计方法与评价标准

在设计阶段,对于设计产出的评价和优化调整,结合了两个方面的原则:第一是价值工程得到原则,即以最低成本实现多少核心功能。第二方面参考了世界银行贷款项目的项目绩效评价标准,评价设计工作在其中能起到的作用。设计过程中的核心功能的梳理和设计思路是:首先,通过设计能否解决当地幼教发展中的实际问题和需求?具体设计功能的实际受益群体是否与项目目标一致?项目绩效是否可持续?由此出发点,通过选取可量化的评价标准,分析总结出与规划设计、场地特点、项目特点相关的核心功能,并作为设计产出的评价标准。

2.2 安全性

(1)规划设计是否结合幼儿心理、行为特点设计了足够的安全措施?

(2)规划设计的安全措施在后期的维护、运营阶段能否可持续?

2.3 实用性

(1)规划设计的建筑功能是否涵盖幼儿园在日常使用、管理的基本需求?

(2)建筑空间设计是否有利于幼儿的成长需求?

(3)功能设计是否考虑了幼教师资能力的提升与发展?

2.4 经济性

(1)是否采用了实现项目核心功能最优的技术形式?

(2)是否进行了多方案比选?

3、以白鹤滩镇第一幼儿园项目为例的规划设计策略对比

以白鹤滩镇第一幼儿园项目为例,项目为新建12 班幼儿园,其规模、基本功能均按照国家现行建设标准和规范设置。经多种方案测算,项目各单项工程费用占比范围如下:

主体土建及一般装修工程、室外土建工程两项为项目最主要的工程内容,其中,在规划设计阶段影响主体土建及一般装修工程费用的因素主要为:建筑面积、建筑空间规模、结构形式、抗震设防烈度、装修标准等。本项目作为非盈利性质的幼教项目,其建设标准均严格执行现行的《幼儿园建设标准》,其建筑面积、空间规模,装修标准均控制在较小波动范围内。室外土建工程费用的因素主要为:挖填方、挡土墙、室外硬化、室外绿化等方面。在紧凑山地条件下,室外土建工程成为了主导项目规划设计、决定项目核心功能实现、达成项目绩效的最主要、最关键的方面。

合理的场地设计和竖向设计,对于项目的安全、实用、经济、美观四个维度均有较大影响,且其影响的程度远远大于其他单项工程造成的影响。

本项目用地8306.82m,场地北高南低,东侧为城市道路,场地南北宽约80m,东西宽约105m,最低点高程939.36m,最高点高程957.53m,最大高差18.17m,场地坡度约20.68%,场地中心高于东侧城市道路约14m。在本项目的规划设计中,从山地建筑的规划设计的以下几种基本形式出发,进行了比对研究。从规划设计的角度而言,以下问题是评价场地设计的重要维度。场地功能是否能够承载幼儿园在日常使用、管理的核心功能?场地空间设计是否有利于幼儿的成长需求?场地设计是否考虑了幼教师资能力的提升与发展?是否采用了实现项目核心功能最优的工程技术形式?

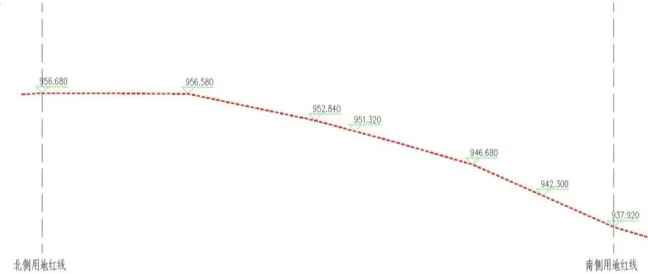

图 1 场地南北典型断面示意图

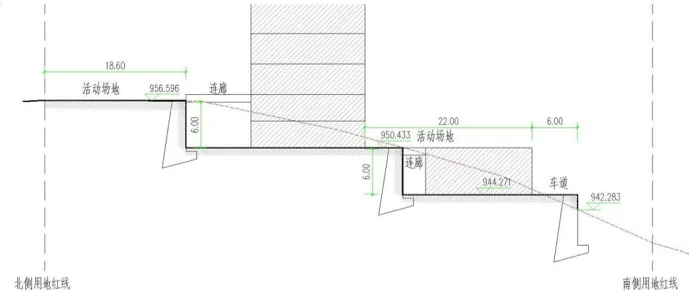

3.1 “开挖+放坡”的场地设计形式

3.1.1 场地规划设计

“开挖+放坡”的场地设计形式,主要规划思路是,在场地南北部,按1:1.5 至1:2 的坡度进行放坡处理,以实现场地中心较为平整用地;通过进场道路联系场地与外部道路;建筑物、场地功能区主要布局在中心平整的用地上。

主要技术形式为:取场地中部平均高程为中心平整场地标高950.00m 为中心场地标高,取北侧红线处原始地形高程957.00m 为北侧放坡顶标高,取南侧红线处原始地形高程941.00m 为南侧放坡底标高;从中心平整用地分别向南北两侧上下放坡至现状地形处,北侧需放坡约10.5m,南侧需放坡24m,中部场地南北宽度约33.5m。

图 2 “开挖+放坡”形式场地断面示意图

3.1.2 建筑物与场地设施的界面处理

场地中心较为平整用于建设建筑物,主要建筑物、活动场地均建于平地上,建筑物与场地联系简单且直接,建筑物一层可在各个方向到达周边场地。

3.1.3 场地设计方案的评价

核心功能方面,该设计形式可获得约2800m平坦的建筑及场地用地,其余放坡部分可用于景观及必要的道路。建筑物按3 层设计,建筑占地面积为1334.4m,其余1465.6m刚刚能够满足公共和分班活动场地。幼儿成长方面:由于本方案放坡占地较多,除硬性要求的功能房间和场地外,无更多的空间容纳活动设施;除南北方向的放坡可提供良好绿化外,不能为幼儿提供更多活动空间和可能性。教师师资能力提升方面:场地及建筑占地面积受限,只能按照最低标准配置功能,观摩和培训的引入,将会一定程度占用原本的幼儿园活动空间。技术方面:本方案场地及室外工程实施难度较低,建筑物建设难度较低,土方量主要为场地内的土方平衡和少量外运,且南北部采用放坡,安全性较高。

综上,本方案能基本实现日常使用管理的核心功能;场地空间设计在满足幼儿的成长需求方面作用有限;幼教师资能力的提升与发展方面将牺牲部分核心功能空间;工程技术方面实施难度小。

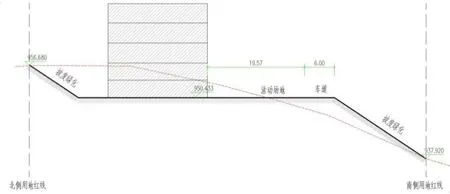

3.2 开挖+挡墙的场地设计形式

3.2.1 场地规划设计

“开挖+挡墙”的场地设计形式,主要规划思路是,在场地北部,采用衡重式挡土墙处理场地高差,在场地南部设置进场道路,并在道路南侧设置重力式挡墙,在场地中心平整出实现项目核心功能所需的用地;建筑物、场地功能区主要布局在中心平整的用地上。

主要技术要点:取场地中部平均高程为中心平整场地标高950.00m 为中心场地标高,取北侧红线处原始地形高程957.00m 为北侧挡墙顶标高,取南侧红线处原始地形高程941.00m 为南侧挡墙底地面标高;从南北侧红线内侧设置挡土墙,扣除挡土墙本身厚度,中部场地南北宽度约60m。

图 3 “开挖+挡墙”形式场地断面示意图

3.2.2 建筑物与场地设施的界面处理

场地中心较为平整用于建设建筑物,主要建筑物、活动场地均建于平地上,建筑物与场地联系简单且直接,建筑物一层可在各个方向到达周边场地。

3.2.3 场地设计方案的评价

核心功能方面,该设计形式可获得约5100m平坦的建筑及场地用地。建筑物按3 层设计,建筑占地面积为1334.4m,其余3635.6m用于公共和分班活动场地。幼儿成长方面:由于本方案放坡占地较多,除硬性要求的功能房间和场地外,无更多的空间容纳活动设施;除南北方向的放坡可提供良好绿化外,不能为幼儿提供更多活动空间和可能性。教师师资能力提升方面:场地及建筑占地面积受限,只能按照最低标准配置功能,观摩和培训的引入,将会一定程度占用原本的幼儿园活动空间。技术方面:本方案场地及室外工程实施难度较低,建筑物建设难度较低,土方量主要为场地内的土方平衡和少量外运,且南北部采用放坡,安全性较高。

综上,本方案能基本实现日常使用管理的核心功能;场地空间设计在满足幼儿的成长需求方面作用有限;幼教师资能力的提升与发展方面将牺牲部分核心功能空间;工程技术方面实施难度小。

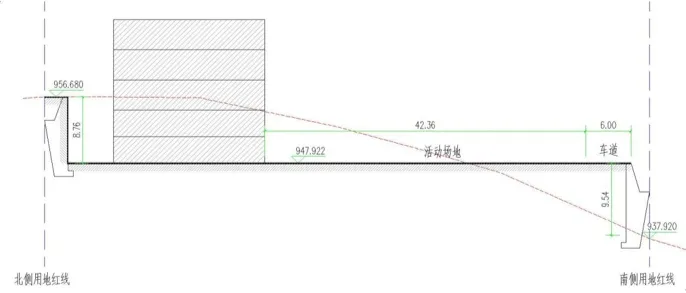

3.3 附于地形上的场地设计形式

3.3.1 场地规划设计

“附于地形上”的场地设计形式,主要规划思路是,在场地北部、中部、南部,采用重力式挡土墙处理场地高差,由南向北分为四级台地;建筑物、场地功能区主要布局在中间两级台地上,北侧和南侧台地主要用于活动场地和进场道路。

主要技术要点:取场地中部平均高程为中心平整场地标高950.00m 为中心场地标高。向北侧场地抬高一级5m 左右,向南降低一级5m 左右,剩余与南侧原始地形高差约3m。扣除挡土墙本身厚度,从北向南平整出约17m-33m-27m 宽度的三级台地。

3.3.2 建筑物与场地设施的界面处理

建筑物附于南侧的两级台地上,北侧一级台地用于分班活动场地使用。位于较低一级台地的建筑体,其屋顶作为场地的扩展使用,整体可获得约50m 宽的平整场地用于布置活动场地和主体建筑物。用于解决高差的附属功能区均通过室内垂直交通联系上下两级台地,主体建筑物一层可在各个方向到达周边场地。

3.3.3 场地设计方案的评价

核心功能方面,该设计形式可获得约4500 ㎡平坦的主体建筑及场地用地。主体建筑占地面积为1300 ㎡,其余3200 ㎡用于公共活动场地,北侧台地可用于分班活动场地。幼儿成长方面:由于南侧较低一级台地的一层建筑体量容纳了各类附属用房,而且其屋顶本身又提供约800㎡室外活动空间,为幼儿提供更多活动空间和可能性。教师师资能力提升方面:方案在确保安全的前提下,提供了各类尺度和围合类型的活动场地,且能在主体建筑内布置培训和观摩的空间,能够满足作为示范幼儿园的空间。技术方面:本方案场地及室外工程实施要点主要在于工艺和测量放线需准确精细,建筑物建设难度较低,土方量主要为场地内的土方平衡和少量外运,挡墙高度适中,安全性能够满足要求。

图 4 “附于地形上”形式场地断面示意图

综上,本方案能实现日常使用管理的核心功能;场地空间设计在满足幼儿的成长需求方面也能提供各种类型的室内外空间;幼教师资能力的提升与发展方面不会牺牲核心功能空间;工程技术方面实施难度适宜。故以本方案作为实施方案。

4、设计方法归纳

4.1 适用的用地条件的极限状况

地块范围越小,山地用地范围内的绝对高差体现在坡度上的效应就越明显。对于紧凑山地条件,考虑到挡土墙的经济性和安全性,这样的设计方案需要场地最大坡度不能大于35%。同时,用地条件也仅限于较为规则,1 公顷左右的小型项目用地。针对带型、条形等形状的用地,或者更大规模的项目而言,由于对项目造价控制的主要因素将不再是室外工程的挡土墙,地形处理方式会有较大的差异。

4.2 尽量通过建筑物内部组织人行交通,通过场地组织车行交通

4.2.1 水平交通组织的需求与目标

针对紧凑山地条件下的学前教育建设项目,其水平交通的组织也应满足幼儿心理、行为特点设计足够的安全措施,且在后期的维护、运营阶段可持续;涵盖幼儿园在日常使用、管理的基本需求;利于幼儿的成长需求几个维度。基于以上需求,水平交通应做到内外分区,减少核心区域幼儿流线和外部人员流线的交叉,避免场地内车辆流线与和幼儿流线的合流,同时,除基本的交通功能外,水平交通空间应做到形式丰富,趣味性强。

4.2.2 垂直交通组织的需求与目标

与水平交通组织相同,垂直交通组织的目标仍是从安全、可持续、利于幼儿成长几个维度进行考量。室内垂直交通相比室外垂直交通,从安全性、便利性上都有较大的优势,在山地幼教项目中,室内交通应作为最主要的交通形式,尽量通过室内交通来联系各级台地。室外垂直交通,应作为趣味性的辅助手段,在有监护及安全设施的前提下采用。

4.3 建筑物与场地设施的界面处理

4.3.1 不同类别的水平交接界面处理策略

在山地建筑规划中,建筑物与场地的水平交接界面上,采取错层、搭接等手段联系。主要难点在于局部屋顶空间与室外挡土墙之间的搭接,在设计、施工中,两者在工艺、施工精度、沉降控制等技术要求方面均不相同;而使用功能方面,又要求二者能够无高差衔接,不能采取常规的变形缝做法。总体思路上,仍旧延续变形缝设计的基本原则,专门倒梯形断面钢篦子和排水沟做法,兼顾排水、沉降和平整地面三者。

4.3.2 不同类别的竖向交接界面处理策略

竖向界面包括挡土墙、建筑物外墙等,从安全性和结构合理性考虑,场地挡土和建筑物维护结构采取分开布置的策略。势必形成“挡土墙-室外-外墙”的空间形态,设计中对于这一“负空间”的利用,也是山地建筑中的要点。结合水平界面处理的节点,采用采光顶结合建筑内大厅等设计手段,将这部分空间作为过渡和辅助交通使用。

4.4 工程造价控制

在紧凑用地条件下,针对特定的项目,其主体建筑物的造价差异并不明显。在规划设计阶段,主要通过方案比选,对比室外工程的各项内容的占比,土方和挡土墙两项内容是主要的造价控制要素,二者通常呈现此消彼长的情况。在设计中,结合当地价格信息、挡土墙高度、形式等要素按照不同的规划目标通过表格形式综合对比其造价。通常,在本文所述规模的紧凑用地项目中,挡土墙通常会成为主导的造价控制要素;衡重式和重力式的挡土墙在工艺、造价上又存在较大差异。通过“价格+价值+工程量+安全性”三个维度的综合评估,以“实现了多少核心功能”作为决策的尺度,方能得出规划设计的最优解。

表 1 分布分项工程占比范围

结语:

传统设计方法中,“建筑功能”是最主要的决策要素,但是在实践中,存在建筑功能的范畴较为笼统,设计决策主要依赖于建筑师的经验,经济性的考量往往只能定性不能定量分析等诸多问题。针对云南省工程建设的实际,常见的紧凑用地条件下小型项目的规划设计,价值工程和世界银行贷款项目的项目绩效评价标准结合的思路,对于规划设计中问题的解决具有现实的指导意义。一方面,在项目的经济性方面能够实现资金的最大化利用,另一方面也能创造项目最大化的社会价值,同时在规划设计过程中才能做到“问题导向,数据支撑,科学决策”。