地面井卸压的煤层气开发新模式

2022-08-12卢义玉葛兆龙夏彬伟孙晗森钟栋梁周军平柳先锋

李 瑞 卢义玉 葛兆龙 夏彬伟 孙晗森 钟栋梁 周 雷 周军平 柳先锋

1.煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室·重庆大学 2.复杂煤气层瓦斯抽采国家地方联合工程实验室·重庆大学 3. 重庆大学资源与安全学院 4. 中海油研究总院有限责任公司

0 引言

煤层气单井产量低已成为制约我国煤层气产业持续快速发展的关键因素[1]。究其原因,主要是我国煤层气开发技术体系尚不能充分适应我国煤层气储层地质条件[2-4]。

相比美国、加拿大、澳大利亚等成功实现煤层气商业开发的国家而言,我国含煤地层经历多期构造运动后地质条件更为复杂,渗透率普遍较低,地层破碎严重,难采资源分布广、占比高[5-7]。因此,我国煤层气开采在客观上面临更大挑战[8]。国内外最初的煤层气抽采模式源于煤矿瓦斯抽采,即在煤矿井下对本煤层以及邻近层瓦斯进行抽采,降低瓦斯含量和瓦斯压力,保障煤矿生产安全。随着20世纪美国地面煤层气开发的迅速发展,我国借鉴美国地面井“排水降压采气”模式,即通过在煤层内构建裂缝通道,增加煤层渗透率,并通过排水来降低煤层压力进行煤层气开发,形成了以钻井、压裂、排采为核心工艺流程的开发技术体系[8-19]。现如今“排水降压采气”仍是我国煤层气地面开发的主要模式。为确保采煤过程安全高效,“十一五”以来,我国发展形成了煤层气与煤炭协调开发模式,通过协调煤层气抽采和煤炭开采在时间和空间上的关系,并充分利用煤矿采动卸压效应,采用井上下联合抽采的方式对煤层气进行抽采[20]。在国家科技重大专项支持下,煤层气与煤炭协调开发模式使我国煤矿区煤层气的开发取得重大成效,表明该模式对煤矿区煤层气储层具有很好的适应性[21-23]。

就地面煤层气开发而言,无论是地面井排水降压开发模式还是煤层气与煤炭协调开发模式都取得了显著成效,煤层气抽采量逐年提高。针对中浅层、高阶煤、原生结构煤的煤层气开发,我国已经形成了较为成熟的技术体系。截至目前,我国已经建成了沁水盆地及鄂尔多斯盆地东缘两大煤层气产业化基地。然而,地面井排水降压对于复杂难采煤层气储层存在着降压效率低,降压范围小等难题。煤层气与煤炭协调开发模式则受限于煤矿区。这种局面导致我国目前煤层气井平均单井日产量仍然很低(若不计源外煤系气产量,平均单井日产量不足1 000 m3),严重制约着我国煤层气产业的发展。由此,仅靠适应少数地区煤层气储层地质条件的开发模式还远不足以支撑我国煤层气大产业的建设,必须发展能够适应复杂、广泛地质条件的煤层气开发模式和相应技术体系[24-27]。

笔者研究了我国煤层气开发的地质制约因素,基于改变地应力诱导储层压降原理,综合地面煤层气开发方式与矿井下瓦斯(煤层气)抽采方式,提出了地面井卸压的煤层气开发模式,分析了不同煤层气开发模式的地质适应性,提出了地面井卸压的关键理论与技术,以及基于不同地质条件的煤层气开发模式布局。旨在为提高煤层气储层压降效率、增加煤层气单井产量提供理论支撑,助力我国煤层气产业大发展。

1 制约我国煤层气开发的主要地质因素

相比常规油气储层与页岩气储层而言,煤层气赋存状态特殊,煤层物性及构造条件更加复杂多变。这是导致目前我国煤层气产业面临技术瓶颈的主要因素。从煤层气运移过程角度分析我国煤层气开发普遍性制约因素和不同地区特殊的地质制约因素,有助于为探索适应煤层气储层地质条件的开发方式,为提高煤层气单井产量提供重要依据。

1.1 普遍性因素

1.1.1 赋存状态

煤岩具有很强的吸附能力,煤层中80%以上的煤层气以吸附态储存于煤基质孔隙中。因此,在煤层气开发过程中需要首先使吸附态的煤层气解吸成为游离态,才能产出至井筒。此外,我国煤层气储层多为欠饱和储层,煤层含气饱和度低,一般介于20%~91%之间。此表明,煤储层压力需要从原始储层压力降低到临界解吸压力之下,煤层甲烷气才能发生解吸。煤层气解吸吸附实验表明煤层气解吸是缓慢而长期的过程,且煤岩含气量的变化速率是由慢到快的[26]。这在客观上决定了通过物理方法开发煤层气需要充分进行降压才能获得高产。

1.1.2 通道特征

煤层气解吸成为游离态后,需经基质孔隙、微裂隙及宏观裂隙网络系统才能运移至井筒。因此,煤储层当中的运移通道对于煤层气的顺利产出至关重要。相比于常规油气储层中的碳酸盐岩和砂岩而言,煤岩力学强度低,应力敏感性强,极易破碎,在煤层气开发过程中钻孔及人工改造裂缝极易坍塌和堵塞,制约煤层气的顺利产出[27-29]。此外,煤层当中发育原生煤粉且钻井压裂改造过程中极易产生次生煤粉[29],煤粉进入煤储层导流裂缝通道后极易引起裂缝通道的渗透性伤害,甚至堵塞裂缝通道,对煤层气的运移产生极大的影响。

我国煤层构造地质条件复杂,构造作用下,煤体结构极易发生破坏。我国构造煤广泛分布于构造变形强烈地区(如贵州、云南、四川、湖南、江西上二叠统煤层)、构造应力集中地区(如安徽、河南石炭系、二叠系,东北辽宁、黑龙江下白垩统煤层),和煤层埋藏深度大的地区(如山西石炭系、二叠系,西北的新疆侏罗系等埋深超过800 m的煤层[30-31])。对于构造变形严重的碎粒煤以及糜棱煤,尽管裂隙数量较多,但连通性极差,煤层气在其中运移难度大。客观条件决定了必须在煤层内构建广域的流动通道才能促进煤层气的高效产出。

1.1.3 动力条件

动力是影响煤层气在裂缝通道内运移速率的重要因素,对煤层气开发至关重要。煤层气在裂缝通道内运移的直接动力是流体压力差,即流体压差决定煤层气运移的动力。我国煤层气储层压力整体偏小,尤其是浅层煤层以欠压为主,例如山西沁水盆地煤层压力梯度介于3.8~8.8 kPa/m,原始储层压力介于2.71~6.25 MPa。煤层压力是储层能量的表现,较低的储层压力表明煤层气运移动力弱,煤层气井生产缓慢。

煤层为裂缝型储层,煤层当中的裂隙系统沟通顶底板含水层或充填压裂液后,使煤层裂隙具有较高的含水饱和度。此外,煤层微孔结构发育,孔喉半径小,因此,煤层气在孔裂隙系统内运移过程中必须克服毛细管阻力才能运移至井筒。煤层微裂隙及内生裂隙系统内较高的束缚水饱和度,以及较强的水锁效应限制了煤层气的运移和产出,不利于煤层气井高产。这在客观上决定必须增强储层内流体压力差,改善孔喉或流体界面特征才能提高煤层气运移速率。

1.2 差异性因素

我国含煤层系分布广泛且往往经历多期构造运动作用,这就造成我国煤层地质条件复杂多变,不同地区煤层产状、煤层气赋存条件、煤体结构及变质程度等条件差异显著[32]。在煤层气赋存、通道及动力条件等不利因素的前提下叠加不同地区煤层气储层特殊的地质条件,将进一步影响煤层气的解吸[33-35]、运移和产出,对煤层气的地面开发产生深远影响。我国的煤层气分布范围广,但就目前我国的煤层气发展形势来看,我国仅在沁水盆地南部以及鄂尔多斯东缘两大产业化基地实现了煤层气的规模化商业开发。中浅层、高煤阶、高含气量、原生结构煤的煤层气开发技术已相对较为成熟,煤层气平均单井日产气量超过2 000 m3。而对于其他如构造煤、多层叠置煤、深部煤层、煤系气地层等地质条件的煤层气则面临较大挑战,至今未能形成有效的开发技术。此外,利用煤矿采动卸压效应,煤矿区煤层气的开发也取得了良好的开发效果,但对非煤矿区煤层气的开发则不具备采动卸压条件。

综上所述,我国煤层气储层地质条件的普遍特征,叠加不同地区煤层气储层地质条件的差异特性,在客观上制约了煤层气的解吸运移行为,成为我国煤层气开发的地质制约因素,如表1所示。对于特定地区煤层气开发技术的突破则可能依赖适应特定地质条件的开发模式取得突破,但就全国复杂多变的煤层气地质条件而言,当前的开发技术体系还远远无法满足我国煤层气产业发展的需求。必须针对普遍性地质因素发展适应更广泛地质条件的开发模式才能有望实现我国的煤层气高产量、大产业目标。

表1 中国煤层气井低产主要地质制约因素统计表

2 当前我国煤层气主要开发模式

2.1 原位煤层地面井排水降压开发模式

在地面井排水降压开发模式下,我国已经发展形成了较为成熟的钻完井—压裂—排采的煤层气开发技术体系。经过多年的理论和技术攻关,我国的钻完井、压裂改造技术已经取得了长足发展,煤层气排采工作制度也不断精细化、定量化和智能化[33-37]。然而,对于地面井排水降压模式开发煤层气却面临以下主要问题:

1)钻井和压裂技术适用于原生结构煤以及碎裂煤这类煤体结构较为完好的煤层,而对于碎粒煤与糜棱煤这类松软破碎煤层,由于裂隙发育,压裂过程中存在压裂液滤失量大,支撑剂嵌入严重等问题[38],难以构建流体导流裂缝通道,压裂增产效果较差。

2)煤层受压裂液冲刷极易破碎变形,削弱压裂液能量,导致煤层压裂裂缝展布规模较小,压裂主干裂缝单一,难以形成压裂缝网,煤层改造范围小[39]。因此,排采过程中储层压降范围不仅无法有效扩展且单一的压裂裂缝更容易发生煤粉堵塞和支撑剂嵌入造成渗透性伤害。

3)水力压裂是增压过程,而煤层力学强度低,塑性强,压裂过程中,压裂液会使煤体发生变形,在裂缝两侧煤层形成应力集中区,导致远端煤岩渗透性下降[40]。

4)排水采气适用于对含水煤层气藏的开发,对于不含水煤层气藏,则无法通过排水来降低煤层压力,储层流体压力很难下降到其临界解吸压力以下,难以进行高效开采[2]。

2.2 煤矿区煤层气与煤炭协调开发模式

通过协调煤层气抽采和煤炭开采在时间和空间上的关系,将煤矿区划分为规划区、准备区、生产区以及采空区,按照先采气、后采煤的原则,采用井上下联合抽采方式,提高煤层气抽采效率。在煤炭生产规划区和准备区进行地面煤层气抽采,不仅可以将煤层气作为非常规天然气资源进行抽采利用,还可以缩减矿井瓦斯(煤层气)预抽的时间。在煤炭生产区和采空区进行煤层气开发的最大优势,在于可以充分利用煤炭生产采动卸压效应,显著增加煤层渗透率,提高储层压降传递效率和煤层气开发效果[41]。我国先后发展形成了具有鲜明区域特色的“晋城”“两淮”“松藻”及“贵州”等模式[20,42]。然而,煤矿区煤层气与煤炭协调开发模式也存在以下主要问题:

1)受煤矿区分布及开发深度限制。尽管我国煤矿数量众多,且该模式下的煤层气开发受地质条件影响较弱,但该模式下煤层气开发仍只能在煤矿区应用,且煤矿开采深度最大仅1 500 m,因此非煤矿区煤层气及埋深超过1 500 m的煤层无法采用该模式进行地面煤层气开发。

2)煤层气单井产量与抽采效果存在矛盾。煤矿区煤层气的抽采主要目的为降低瓦斯含量和瓦斯压力,消除煤矿瓦斯危险,保障煤矿安全生产。因此,即使煤矿区煤层气抽采取得了较好的抽采效果,但煤层气单井产量并不高。这在一定程度上不利于我国地面煤层气井产气量的增长。

3 原位煤层地面井卸压的煤层气开发模式研究

3.1 排水采气诱导储层压降

煤层压力指作用于煤孔隙—裂隙空间上的流体压力,故又称为孔隙流体压力,相当于常规油气储层中的油层压力或气层压力[43]。通常认为煤层气排采过程中,通过不断排水才能使储层压力降低,煤储层压降过程中压力的基本传递方式包括水传递和气传递。煤层气排采过程中,随着地层水的产出,储层流体压力逐步降低,当储层压力降低至临界解吸压力之后,吸附态的煤层气解吸成为游离态并在浓度差及压差作用下沿孔裂隙系统运移至地表。同时,煤层气的产出进一步诱导储层流体压力的降低,从而使煤层不断解吸并产出煤层气。

3.2 改变应力状态诱导储层压降

基于煤层切割卸压原理,通过工程手段使地应力状态发生改变,诱导煤岩层发生移动变形,扩大煤层孔裂隙容积(图1),进而促进储层压力下降。改变应力诱导储层压降传递方式的优势在于不仅显著增加流动通道数量和张开度,提高了压降效率,而且由于煤层应力状态的改变,有效降低了导流裂隙系统的有效应力,避免了煤层气运移过程中的储层伤害,扩大了流体运移速率。煤矿井下区域瓦斯防治中保护层开采等防治措施,以及水力割缝、水力冲孔等局部瓦斯防治措施正是通过改变地应力状态,增加煤层渗透性来达到消除煤矿瓦斯危险和快速抽采瓦斯的目的[44-46]。

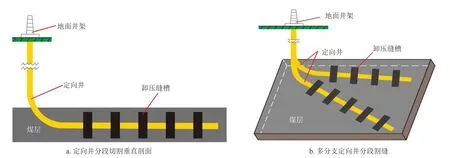

综上所述,基于改变应力诱导储层压降理论,综合地面非常规天然气钻井开发工艺以及煤矿井下煤层卸压增透实践,提出地面井卸压的煤层气开发模式。该模式通过地面实施定向钻井工程并沿钻孔切割构建卸压空间(如水力缝槽、水力洞穴)来改变地应力状态,引发岩层向卸压空间移动,增加储层渗透率和孔隙度(图2),提高煤层气储层压降传递效率,促进煤层气的解吸、运移与产出。卸压空间以及卸压范围的大小可依据开发过程中煤层埋深、厚度、产状、物性条件、地应力状态等地质条件综合设计确定。该模式充分发挥了矿井煤层卸压增透与地面定向钻井优势,相比于原位煤层地面井排水采气降压开发煤层气模式而言提升了压降效率,相比于煤矿区煤层气与煤炭协调开发模式而言扩大了应用范围,有助于提升我国煤层气开发技术的地质适应性。

图2 切割缝槽诱导储层压降过程示意图

4 理论与技术探讨

地面井卸压的煤层气开发模式通过地面井构建卸压空间,有效释放地应力,诱导储层高效压降,突破了传统地面井排水降压的开发模式和以水力压裂为核心的增产增渗技术。该模式不局限于煤矿区煤层气抽采,具有广泛的地质适应性。此外,该开发模式使得我国从钻、压、排工艺流程的技术体系发展成为钻、压/切/割、排采的多工艺流程开发技术体系。

4.1 关键理论

1)改变应力诱导储层压降传递机理。煤层卸压高效开发煤层气方法尽管借鉴了矿井瓦斯(煤层气)增透中的卸压理念,但却又完全不同于矿井瓦斯抽采。因此,首先需要深入分析通过改变应力诱导储层压降传递的机理,揭示改变应力后储层微观与宏观动态变化及其对煤层压降传递的影响。构建改变应力诱导储层压降的本构方程及量化模型。

2)卸压煤层煤层气的解吸、运移和产出规律。研究卸压条件下煤层气在煤基质孔隙中的解吸,在孔裂隙系统中运移以及在井筒中产出规律。此外,卸压空间的切割过程中,将产生大量的固相颗粒,因此,有必要对卸压空间内固相颗粒的产生、运移及分布规律进行深入研究。

3)卸压空间配置与煤层气产能关系。卸压空间的创造对于诱导储层压力的传递以及煤层气的运移具有至关重要的作用。对于沿定向井切割创造卸压空间而言,定向井的布置,缝槽的长、宽、高,以及煤层顶板切割或煤层内切割会对储层压降效果产生不同的影响[47-49]。此外,卸压空间配置与煤层气井产能关系对煤层气开发具有深刻现实意义。

4.2 开发方式展望

卸压空间的构建是实现煤层卸压的关键,地面井卸压的煤层气开发模式通过在地面实施定向钻井,并沿钻孔通过高压水射流等技术切割形成卸压空间,具体来讲既可以沿定向井分段切割卸压也可以连续切割喷射形成大直径定向井卸压。

4.2.1 定向井分段切割卸压开发煤层气

定向井切割卸压开发煤层气工艺流程主要包括地面定向钻井和分段水力射流切割两个过程。通过地面井工厂化作业,在不同方位实施多分支定向井并沿定向钻孔分段实施高压水射流切割,尽可能扩大煤层卸压范围,提高煤层气采收率。根据定向井的类型,可将定向井设计为丛式井、多分支水平井、L型井等[47-49](图3)。对卸压空间(缝槽、孔洞)的长度、宽度、高度、角度、间距等空间配置参数以及卸压范围依据地层的应力状态、地质构造、岩层物理性质等地质与工况条件进行测算和设计[50]。对于松软破碎煤层,为了提高钻井井眼稳定性,可将钻孔轨迹布置在煤层顶板,并向煤层定向切割造卸压空间。该开发方式能够节约地面用地成本和钻井成本,适应复杂地表条件。由于地面煤层气开发是在原位煤层条件下开展的,其应力条件、储层压力条件、作业条件以及工艺手段完全不同于矿井下瓦斯抽采。因此,为了保障切割后煤层导流效果,该开发模式则需要对储层原生裂缝发育走向及岩石力学性质进行充分分析,并且克服定向切割技术挑战,以便对卸压空间走向、间距、宽度、形态等参数布置进行精细规划和控制。

图3 定向井分段切割卸压的煤层气开发方式图

4.2.2 大直径定向井卸压联合垂直井开发煤层气

定向井卸压垂直井抽采是充分利用卸压与排水对降低储层压力的叠加效应,联合降压与分井排采的方式进行高效开发煤层气。通过在地面一定距离平行实施直径数米的定向井,相当于在煤层当中建立采煤巷道,利用大直径定向井创造的大型卸压空间,对井筒周围数十到数百米煤层进行卸压。同时,平行定向井之间钻进垂直井对煤层气进行排采(图4)。垂直井的数量和间距依据目标地区定向井和垂直井的降压区大小确定。由于该开发方式需要在定向井中切割数米直径的圆柱形卸压空间,因此,水力切割过程必然产生大量固相颗粒,因此需要克服大量切割及固相颗粒返排的关键技术。该开发方式适应于地表钻井条件良好,煤层厚度较大的煤层气开发。

无论是在定向井分段切割卸压还是大直径定向井卸压的煤层气开发方式中,高压水射流技术均是实现煤层卸压的关键技术。我国煤矿井下瓦斯(煤层气)抽采增透实践过程中,已经发展了十分成熟的自激振荡及高压磨料水射流割缝、水力冲孔、径向水力喷射等高压水射流技术[51-53],已经成功研发了多功能割缝装置、高压密封钻杆、高压密封输水器等高压水射流增透关键装备,在重庆、贵州、四川、河南等多地煤矿中取得了良好的卸压增透应用效果[54-55]。高压水射流技术已经具备了良好的技术与装备基础,矿井下高压水射流关键技术与装备为地面井卸压的煤层气开发模式的快速推广应用奠定了重要基础。

图4 定向井卸压垂直井抽采的煤层气开发方式图

4.3 地质适应性

通过构建卸压空间,改变应力状态诱导储层压降,提高了储层压降传递效率,在赋存方面可以强化煤层气的解吸,提高煤层气的解吸速率。同时应力状态发生改变,诱导煤岩层发生移动变形,不仅显著增加流动通道数量和张开度,提高储层渗透率。此外,煤体的膨胀变形还能够扩大煤层孔裂隙容积(图1),降低煤层气在基质孔隙及微裂隙运移的毛细管阻力,从而提高煤层气的运移动力,促进煤层气产出。

矿井水力化增透技术实践表明,无论原生结构煤和碎裂煤(硬煤)还是碎粒煤和糜棱煤(软煤),均能够通过高压水射流措施进行卸压增透改造。因此,相比水力压裂技术而言,水射流技术对不同煤体结构煤层的适应程度更高。此外,由于水射流切割创造卸压空间是地应力释放的过程,因此,避免了水力压裂过程中应力向煤层深部传递形成应力集中而引起远端煤层渗透性伤害。随着我国对深部煤层气勘探开发力度的逐渐增大,深部煤层气开发已经成为我国煤层气开发的重要方向。深部煤层一般具有地应力高、有效应力大、渗透率低的特点[56],煤层气产出过程中随着储层压力的降低,有效应力对储层渗透性的伤害相比浅部煤层更大。对于深部煤层而言通过创造卸压空间释放地应力,能够显著降低有效应力对煤层渗透性的伤害。我国煤矿开采的最大深度不足1 500 m,因此,对于埋深超过1 500 m的深部煤层,可通过地面井卸压提高煤层气的开发效率。

综上所述,地面井卸压的煤层气开发模式在赋存状态、通道及动力方面均有利于煤层气的运移产出,且具有较为普遍的地质适应性。当然,在实际过程中,还需要结合具体的煤层气赋存特征、地应力状态及煤层物性条件,针对性发挥地面井煤层卸压的优势及适应性。

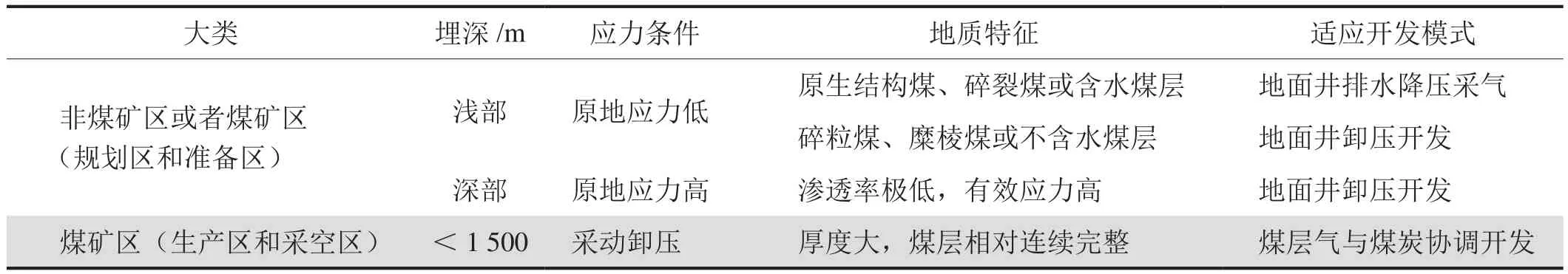

5 我国煤层气开发模式探讨

尽管地面井卸压的煤层气开发模式具有广泛的地质适应性,但鉴于当前的煤层气开发模式已经在特定地区发挥了很好的应用效果,因此可以在此基础上不断完善现有开发模式下的技术体系,进一步降低开发成本,提高开发效益。在该原则框架下,针对不同煤层气开发模式与适应的地质条件,提出了不同煤层气储层地质特性的煤层气开发模式,如表2所示。对于浅部原生结构煤、碎裂煤、含水煤层,以及煤矿区(生产区和采空区)煤层气的抽采可对现有地质适应程度高的开发模式进行优化创新,进一步提高煤层气抽采效果。而对于深部煤层气储层以及浅部煤层中的构造软煤及不含水煤层则应该大力发展地面井卸压的煤层气开发模式。鉴于深部与浅部煤层并无统一临界转换深度,不同地区临界转换深度可能不同,因此,表2不对浅部与深部煤层的埋深临界值做定量限制。

表2 基于不同煤层气储层地质特性的煤层气开发模式表

6 结论

1)我国煤层气储层地质条件的普遍特性叠加不同地区煤层气储层地质条件的差异特性,在客观上成为我国煤层气开发的主要地质制约因素。

2)提出了地面井卸压的煤层气开发模式,该模式基于煤层切割卸压原理,通过地面定向井工程,沿煤层钻孔构建卸压空间,有效改变地应力状态,诱导岩层移动,增加储层渗透性,提高煤层气压降效率,促进煤层气的解吸、运移和产出。

3)改变应力诱导煤层压降传递机理,卸压促进煤层气的解吸、运移和产出,卸压空间配置与煤层气产能关系是地面井卸压的煤层气开发模式的关键理论。地面井卸压的煤层气开发模式可应用于定向井分段切割卸压以及大直径定向井卸压垂直井抽采方式开发煤层气。

4)对于浅部原生结构煤、碎裂煤、含水煤层,以及煤矿区(生产区和采空区)煤层气的开发可对现有的煤层气开发模式进行优化创新,进一步提高煤层气抽采效果。对于深部煤层气储层以及浅部构造软煤和不含水煤层则应该大力发展地面井卸压的煤层气开发模式。