论“成均之法”

2022-08-12○王旭

○ 王 旭

“成均之法”一语出自《周礼·春官宗伯》,原文为:大司乐掌成均之法,以治建国之学政,而合国之子弟焉。①〔唐〕贾公彦:《周礼注疏》卷二十二,阮刻《十三经注疏》本,北京:中华书局,2009年,第1,699页。

郑祖襄、刘勇两位学者曾分别撰文阐述对“成均之法”的理解:郑教授认为“成均之法”之“成均”是“调准音乐中的十二律”,“成均之法”就是调准十二律的方法,否定“成均之法”中的“成均”为学校名称;刘教授则认为“成均”是学校,“成均之法”是“关于教育的法度”,否定“成均之法”与乐律、调音相关。②郑祖襄:《“成均之法”辨》,《音乐艺术》,1994年,第3期,第1页。刘勇:《“成均之法”辩》,《天津音乐学院学报》,2000年,第4期,第21页。两位学者相互抵牾的观点发表已有二十余年,此议题并未被继续讨论。那么,“成均之法”究竟是指什么?《周礼·春官宗伯》开篇言明:“惟王建国,辨方正位,体国经野,设官分职,以为民极。乃立春官宗伯,使帅其属而掌邦礼,以佐王和邦国。礼官之属……”③〔唐〕贾公彦:《周礼注疏》卷十七,第1,622–1,623;1,625页。在70种礼官中,有20种是乐官,“大司乐”是“乐官之长”④〔唐〕贾公彦:《周礼注疏》卷十七,第1,622–1,623;1,625页。。原文述大司乐职事时,首先提及的就是“成均之法”,厘清其含义,对于理解大司乐职能有重要作用,故笔者认为这个议题有继续讨论的必要。

汉人传注是我们理解先秦文献的重要参考,郑、刘二位教授对“成均之法”的界定也从解读《周礼注疏》入手,本文亦从分析汉人观点开始论述。注文如下:

郑司农云:“均,调也。乐师主调其音,大司乐主受此成事已调之乐。”玄谓董仲舒云:“成均,五帝之学。”成均之法者,其遗礼可法者。国之子弟,公卿大夫之子弟,当学者谓之国子。《文王世子》曰:“于成均以及取爵于上尊。”然则周人立此学之宫。⑤〔唐〕贾公彦:《周礼注疏》卷二十二,阮刻《十三经注疏》本,北京:中华书局,2009年,第1,699页。

从这段注文看,汉人对“成均之法”有两种解释:1.“成均”是学校,“成均之法”是关于“礼”的规章制度。2.“成均之法”是有关“成事”“调音”的方法。通过研读多种文献资料,笔者认为,这两种解释是从广、狭两个层面定义“成均之法”:郑玄所谓“礼法”,是广义的“成均之法”,泛指古代学校中的教育方法;郑众(司农)所言是狭义的“成均之法”,指对“乐”之结构的把握及乐律理论范畴的“调律和声”之法。

一、“成均之法”指古代学校中的教育方法

“成均”一名,除《周礼》外,另有《礼记·文王世子》也载“成均”相关内容:

凡语于郊者,必取贤敛才焉。或以德进,或以事举,或以言扬。曲艺皆誓之,以待又语。三而一有焉,乃进其等,以其序,谓之郊人,远之。于成均以及取爵于上尊也。⑥〔唐〕孔颖达:《礼记正义》卷二十《文王世子》,阮刻《十三经注疏》本,北京:中华书局,2009年,第3,045页。

这是一则记载考课论说、选荐人才的史料,联系上下文,“成均”当是学校无疑,与董仲舒“成均为学”的观点两相印证。秦汉以后的文献,有《唐六典》载唐代光宅元年设国之大学“成均监”,并置“成均监祭酒”一职。⑦〔唐〕李林甫等:《唐六典》,陈仲夫点校,北京:中华书局,1992年,第557页。又有域外文献《高丽史》记载了高丽王朝忠宣王改“国学”为“成均监”,复改称“成均馆”一事。⑧〔朝鲜〕郑麟趾:《高丽史》卷七十六《百官》志第三十“成均馆”条,奎章阁本影印本。清孙诒让通校《礼记正义》《毛诗正义》等诸经有关学制之文,又逐一论说清代考据学家黄以周、段玉裁、洪颐煊等人的观点,考“成均”的性质为大学,复考周大学以方位别之,成均是其中之一:“北上庠,东东序,西瞽宗,南成均,中辟雍。”⑨〔清〕孙诒让:《周礼正义》卷四十二,北京:中华书局,2013年,第1,712–1,717页。可见,“成均是古代学校”是作为事实和一种普遍观念存在于文献中的。

“成均”既是学校,将“成均之法”解为治理、建立学校教育的方法,是与《周礼》文意相符的。从乐官掌管一国之学政的古代学校制度这一角度来看,这样解释也是合理的。乐官负责国子教育,由来已久,《尚书·舜典》就有“帝曰:‘夔!命汝典乐,教胄子’”⑩〔唐〕孔颖达:《尚书正义》卷三《舜典》,阮刻《十三经注疏》本,北京:中华书局,2009年,第276页。的记载,另有《礼记·王制》对先秦学制有较为详细的记述:

乐正崇四术,立四教,顺先王《诗》《书》《礼》《乐》以造士,春秋教以《礼》《乐》,冬夏教以《诗》《书》。王大子、王子、群后之大子,卿大夫、元士之适子,国之俊选,皆造焉。

凡入学以齿。

将出学,小胥、大胥、小乐正简不帅教者,以告于大乐正,大乐正以告于王……⑪〔唐〕孔颖达:《礼记正义》卷十三《王制》,阮刻《十三经注疏》本,第2,905页。

这里,“乐正”统管“王大子、王子、群后之大子,卿大夫、元士之适子,国之俊选”等人的教育,应是乐官中的最高职官,这与《周礼》“大司乐……合国之子弟”的表述相类。⑫《周礼·大司乐》云:“大司乐掌成均之法,以治建国之学政,而合国之子弟焉……以乐德教国子……以乐语教国子……以乐舞教国子……”同注①,第1,699–1,700页。负责国子教育的乐官在对其进行学业考核时,有着由低至高逐级执行的程序:小胥、大胥、小乐正、大乐正,最后由大乐正将考核结果“告于王”。可见此“乐正”即“大乐正”,“小乐正”与“大乐正”属上下级关系,这同《周礼》中大司乐与乐师之间的关系是一致的,⑬《周礼》对“大司乐”等四官的官阶等级由高至低依次叙述为:“大司乐,中大夫……乐师,下大夫……大胥,中士……小胥,下士……”同注③,第1,625页。还可参见下文关于“乐师”与“大司乐”从属关系的分析。故郑玄有“乐正,乐官之长,掌国子之教”⑭〔唐〕孔颖达:《礼记正义》卷十三《王制》,阮刻《十三经注疏》本,第2,905页。及“小乐正,乐师也”⑮〔唐〕孔颖达:《礼记正义》卷二十《文王世子》,阮刻《十三经注疏》本,北京:中华书局,2009年,第3,045页。的注文。

这条史料列举了周代乐官对国子实施教学的内容、计划、步骤、标准等制度,郑玄将这些有关教育的事项统称为“习礼”。⑯〔唐〕孔颖达:《礼记正义》卷十三《王制》,阮刻《十三经注疏》本,第2,905页。“礼”非周独有,而承自前代,孔子曰:“周监于二代,郁郁乎文哉。”⑰〔宋〕邢昺《论语注疏》卷三《八佾》,阮刻《十三经注疏》本,北京:中华书局,2009年,第5,358页。所以,郑玄称大司乐所掌“成均之法”是“遗礼”。又有唐贾公彦把“成均之法”解为“周人以成均学之旧法式,以立国之学内政教”;⑱同注①,第1,700页。宋陈旸在解释前引“乐正崇四术”文时说“大司乐掌成均之法以教国子盖本诸此”;⑲〔宋〕陈旸:《乐书》卷二《礼记训义》“王制”条,文渊阁《四库全书》影印本,第211册,第34页。清孙怡让解“成均之法”为“教学之官法”;⑳同注⑨,第1,711页。等等,都是从学制角度出发来解释“成均之法”。

除针对“成均之法”发表观点的文献,在一些记录或论说学校教育的文献里,也常见人们征引“成均之法”一语,如朱熹《晦庵集》云:

先王之世士出于田里者,有党庠遂序之教,而公卿大夫之子弟则又有成均之法以养之……今欲使之学者必出于庠序,世其禄者必出于成均……以至于义精仁熟格物致知,以至于治国平天下又当皆合乎先王之意……㉑〔宋〕朱熹:《晦庵集》卷七十四“策问”,文渊阁《四库全书》影印本,第1145册,第522页。

再如《历代名臣奏议》载张方平曰:

臣闻昔在帝舜命后夔典乐教胄子,夏有东西之序,商建左右之学,周则有大司乐掌成均之法,乐师治国学之政,自王及群后之子皆训以四术三行之事。㉒〔明〕杨士奇、黄淮等:《历代名臣奏议》卷七十七,文渊阁《四库全书》影印本,第435册,第143页。

又如清《皇朝通典》载:

国子监……司业……掌成均之法以教国子及俊选之士……分经、书、文、艺以课诸生,月有试,季有考,以辨其诣力之勤惰,学业之优劣而董劝之。㉓〔清〕高宗:《皇朝通典》卷二十八“职官”,文渊阁《四库全书》影印本,第642册,第363页。

诸如此类的文献记载,都反映出人们对“成均之法”是有关学校教育方法这一层涵义的认识。

二、“成均之法”是“成事、调音”之法

(一)关于“成事”与“调音”

通过梳理相关文献及现有研究成果,可理出如下几点:“成”“均”二字是先秦时期与乐相关的术语,大司乐所掌职事有“成”与“均”的内容,由大司乐统掌的教育机构由此而命名“成均”。此为郑众将“成均之法”解为“成事”与“调音”之法的原因。

先说“成”。先秦旧籍中有不少关于“成”的记载,如“子语鲁太师乐,曰:‘乐其可知也。始作,翕如也;从之,纯如也,皦如也,绎如也,以成”㉔同注⑰,第5,361页。。“《箫韶》九成。”㉕〔唐〕孔颖达:《尚书正义》卷五《益稷》,阮刻《十三经注疏》本,第302页。“《夏籥》九成。”㉖许维遹:《吕氏春秋集释》,北京:中华书局,2009年,第126页。“《大武》六成。”㉗〔唐〕孔颖达:《礼记正义》卷三十九《乐记》,阮刻《十三经注疏》本,第3,343页。等等。据学者考证,“成”是先秦时期有关“乐(乐舞)”的结构术语,它表示“某一完整的‘乐’的组合演出完成,该‘乐’演出一遍,即为‘一成’。”与“成”同义的另外两个词是“变”与“备”。㉘姚小鸥:《诗经三颂与先秦礼乐文化的演变》一书中对“成”的训释,北京:商务印书馆,2019年,第56–59页。

再说“均”。《说文》曰:“均,平、遍也。”段玉裁注曰:“平者,语平舒也。引申为凡平舒之称。遍者,帀也。平遍者,平而帀也。言无所不平也……居匀切。”㉙〔清〕段玉裁:《说文解字注》,上海:上海辞书出版社,1981年,第683页。“均”的初始词性为形容词,读音jūn。据冯洁轩先生考证,“均”的词性有着从形容词引申为动词,又引申为名词的变化。《国语》曰:“度律均钟,百官轨仪。”注曰:“均,平也。轨,道也。仪,法也……”㉚〔三国吴〕韦昭注:《国语》,《丛书集成初编》本,上海:商务印书馆,1935年,第45页。《礼记》曰:“均琴瑟管箫。”㉛〔唐〕孔颖达:《礼记正义》卷十六《月令》,阮刻《十三经注疏》本,第2,964页。“均”的动词义是调准乐器的音高。“均”钟,动宾短语作名词,引申为调节编钟的律器“均钟”。㉜黄翔鹏《均钟考》一文后“补注”。《黄翔鹏文存》,济南:山东文艺出版社,2007年,第561页。“均”(调律)成的一系列音的集合,就是名词的“均”,即“律所以立均出度”㉝〔三国吴〕韦昭注:《国语》,《丛书集成初编》本,上海:商务印书馆,1935年,第45页。之“均”,读音yùn。

与“均”同义的字是“调”。“调”字在音乐上的应用也有形容词、动词、名词三种词性,三者关系依次引申而来。“调”亦有两种读音:形容词、动词词性读tiáo,名词性读diào。《说文》曰:“调,和也。”㉞同注㉙,第93页。《荀子·臣道》曰:“调和,乐也。”㉟〔清〕王先谦:《荀子集解》,《新编诸子集成》本,北京:中华书局,1988年,第256页。形容词性的“调”,指乐的“和”。由形容词性引申为动词,指调准乐器,如《礼记·月令》载:“调竽笙竾簧。”㊱同注㉛。动词“调”再引申,则是把调乐器的结果,即有着一定的相对音高关系的一组乐音称作“调”,这便是名词性质的“调”了。㊲冯洁轩先生在《调(均) 清商三调 笛上三调》一文中考释了“均”“调”的字源、词义与读音,提出在“一组有一定相对音高关系的乐音列”这一意义上,名词“均”与“调”无区别。《音乐研究》,1995年,第3期,第8页。郑众注“均,调也”,实质上包含了以上“均”“调”二字从动词到名词的释义,有均(调)乐器、音的集合两种含义在其中。

分析了“成”“均”二字,我们来看看《周礼》原文中的郑众所言“成事”“调音”相关内容。《周礼·大司乐》载:

大司乐……以六律六同、五声、八音、六舞大合乐……

乃奏黄钟,歌大吕,舞《云门》,以祀天神;

乃奏太簇,歌应钟,舞《咸池》,以祭地示;

乃奏蕤宾,歌函钟,舞《大夏》,以祭山川;

乃奏夷则,歌小吕,舞《大濩》,以享先妣;

乃奏无射,歌夹钟,舞《大武》,以享先祖。

凡六乐者,文之以五声,播之以八音。凡六乐者,一变而致羽物及川泽之示,再变而致赢物及山林之示,三变……四变……五变……六变而致象物及天神。

凡乐,圜钟为宫,黄钟为角,太簇为徵,姑洗为羽……《云门》之舞。冬日至,于地上之圜丘奏之,若乐六变,则天神皆降,可得而礼矣。

凡乐,函钟为宫,太簇为角,姑洗为徵,南吕为羽……《咸池》之舞。夏日至,于泽中之方丘奏之,若乐八变,则地示皆出,可得而礼矣。

凡乐,黄钟为宫,大吕为角,太簇为徵,应钟为羽……《九德》之歌,《九》之舞,于宗庙之中奏之,若乐九变,则人鬼可得而礼矣。㊳同注①,第1,701–1,705;1,700页。

这段文字,叙述了举行大祭祀时大司乐率国子行乐的情况。这里的“六律六同、五声……”“某律为宫”“某律为角”等记载,反映的是古人在先秦时期就已掌握的将律与声按照一定规则组织起来形成某种逻辑关系的技术方法,即协律均(调)声。类似表述还有“诗言志,歌永言,声依永,律和声,八音克谐,无相夺伦……”㊴同注⑩。“予欲闻六律,五声,八音,在治忽。”㊵同注㉕,第298页。“正六律,和五声,杂八音,养耳之道也。”㊶许维遹:《吕氏春秋集释》,第308页。“五声六律十二管,旋相为宫也。”㊷〔唐〕孔颖达:《礼记正义》卷二十二《礼运》,阮刻《十三经注疏》本,第3,081页。等等。这里的“一变”“再变”“若乐六变”“若乐八变”“若乐九变”等之“变”,即是“成”。

大司乐所掌“成事”“调音”之法,也就是“成”“均”,是对礼乐结构的把握与协律均(调)声之法,相对于郑玄、贾公彦、孙诒让等人广义的“礼法”“学法”“教法”来说,这种专门的音乐理论知识属于狭义的“成均之法”。

然而,郑众注有一处令人费解,他强调“成事”“调音”是由“乐师”具体操作,贾公彦因此而反驳郑众曰:

乐师惟教国子小舞,大司乐教国子大舞,其职有异,彼乐师又无调乐音之事。而先郑云“乐师主调其音,大司乐主受其成事”,义理不可。㊸同注①,第1,701–1,705;1,700页。

关于“成事”,确属乐师职事,《周礼·乐师》曰:“凡乐成,则告备。”㊹〔唐〕贾公彦:《周礼注疏》卷二十二《乐师》,阮刻《十三经注疏》本,第1,714页。“备”,相当于“成”,前文已述。“备”与“成”的区别在于,“成”是描述语言,“备”是乐官的操作用语。㊺同注㉕,第59页。可是,乐师确无调音之职,该职在大师,《周礼·大师》曰:

大师,掌六律六同……皆文之以五声:宫、商、角、徵、羽;皆播之以八音:金、石、土、革、丝、木、匏、竹。㊻〔唐〕贾公彦:《周礼注疏》卷二十三《大师》,阮刻《十三经注疏》本,第1,717页。

原文既无“乐师调音”,郑众所注何为?这一疑问要从《周礼》20种乐官的从属关系来解释。《周礼》原文曰:

大司乐,中大夫二人。乐师,下大夫四人,上士八人,下士……大胥,中士四人。小胥,下士八人,府二人……大师,下大夫二人。小师,上士四人。瞽矇……

大司乐,掌成均之法,以治建国之学政,而合国之子弟焉……

乐师,掌国学之政,以教国子小舞……

大胥,掌学士之版,以待致诸子……

小胥,掌学士之征令而比之……

大师,掌六律六同以合阴阳之声……

小师,掌教鼓鼗、柷、敔、埙、箫、管、弦、歌……

瞽矇,掌播鼗、柷、敔、埙、箫、管、弦、歌……㊼〔唐〕贾公彦:《周礼注疏》卷十七,阮刻《十三经注疏》本,第1,625页;《周礼注疏》卷二十二、卷二十三,第1,699–1,721页。篇幅所限,瞽矇以下乐官名称及职责未引录。

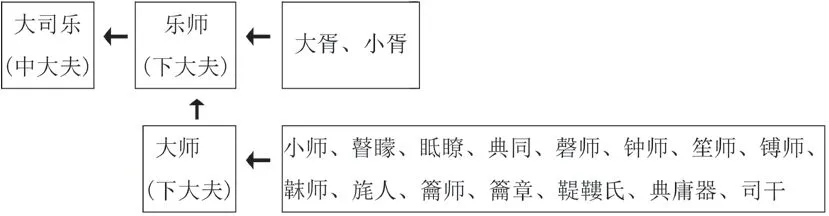

20种乐官在大司乐总负责下,呈现出二分的局面,构成以乐师为首的学官系列,和以大师为首的乐官系列。诸乐官自下而上的组织关系如下图所示。(见图1)㊽王小盾:《诗六义原始》,此文有关于《周礼·大司乐》20官职的论述。《经典的形成、流传与诠释》,台北:台湾学生书局,2007年,第236–237页。

图1 《周礼》20种乐官结构组织图

大司乐、乐师、大胥、小胥为一类,属国子之师。㊾除此四官,“籥师”也有教国子之职,《周礼·籥师》云:“籥师掌教国子舞羽吹籥。祭祀则鼓羽籥之舞。宾客飨食则亦如之。”籥师的身份为掌舞事之官,兼教国子“舞羽吹籥”,故不属“学官”系列。郑玄称其为“舞者”。贾公彦言其配合“乐师教小舞”。《礼记·祭统》载:“翟者,乐吏之贱者也。”注云:“翟谓教羽舞者。”〔唐〕贾公彦:《周礼注疏》卷二十四《籥师》,阮刻《十三经注疏》本,第1,730页。《周礼注疏》卷十七“郑玄注”,第1,627页。《周礼注疏》卷二十四“贾公彦疏”,1,730页。〔唐〕孔颖达:《礼记正义》卷四十九《祭统》,《十三经注疏》本,第3,485页。乐师作为辅佐大司乐的职官,对上向大司乐负责,对下统管其余18种乐官,《周礼·乐师》曰:“凡乐官,掌其政令,听其治讼。”㊿同注㊹,第1,715页。这就是说,由乐师具体管理各种乐官,负责从大胥到司干,18个乐官的陈请、争讼之事。乐师可直接受命于天子,如《礼记·月令》曰:“天子……乃命乐师,习合礼乐。”[51]同注㉛,第2,956;2,964页。王命达于乐师,再由乐师施令于下属乐工,《礼记·月令》曰:“天子……命乐师修鼗鞞鼓,均琴瑟管箫,执干戚戈羽,调竽笙竾簧,饬钟磬柷敔。”[52]同注㉛,第2,956;2,964页。大师的官阶等级虽与乐师同为下大夫,却是文献中称作“工”的一类人。郑玄曰:“凡乐之歌,必使瞽矇为焉。名其贤知者以为大师、小师。”[53]同注③,第1,625页。孙诒让“大师”条注曰:“此官为乐工之长。”[54]〔清〕孙诒让:《周礼正义》卷三十二,第1,269页。《仪礼·燕礼》载:“席工于西阶上,少东。”郑玄注曰:“工,瞽矇歌讽诵诗者也。凡执技艺者称工……《乐记》师乙曰:‘乙贱工也。’”[55]〔唐〕贾公彦:《仪礼注疏》卷十五《燕礼》,阮刻《十三经注疏》本,北京:中华书局,2009年,第2,206页。作为“工”,大师不直接听命于大司乐,而是听命于乐师,《仪礼·大射》载:“乐正命大师曰:‘奏《狸首》,间若一。’”[56]〔唐〕贾公彦:《仪礼注疏》卷十八《大射》,阮刻《十三经注疏》本,第2,252页。

所以,郑众“乐师主调其音,大司乐主受此成事已调之乐”一说的提出是基于上述官制的限定。由于《周礼·乐师》无音律相关内容,大司乐、乐师、大师之间的从属关系尤易被忽视,由大司乐统掌、乐师管理、大师等“工”具体执行的“调音”这一工作流程无法一目了然。考虑到这一点,郑众强调乐师“成事”“调音”也许是刻意为之,而贾氏仅从《周礼》原文中的乐师职事缺少明文记载反对郑众,是未能理解乐官之间的主从关系所致。

(二)从“成事、调音”之法到“调音”之法

如前所述,“成均之法”本包括“成事”“调音”两方面的内容,但“成”这一“乐”的结构术语是与先秦时期具有核心地位的礼乐紧密联系在一起的,礼崩乐坏之后,“成”渐渐失去其赖以存在的载体,人们对“成均之法”的理解也现偏隅:“成均之法”中“成事”的内容被省略,而被用来专门指称“调音”之法。如隋代大臣牛弘编修礼乐时议及“成均之法”,将其解释为“六律六吕迭相为宫,各自为调”。[57]〔唐〕李延寿:《北史》卷七十二“牛弘传”,北京:中华书局,1997年,第2,502页。《乐书要录》论“律吕旋宫法”云:“夫曲由声起,声音均立……《周礼》‘大司乐掌成均之法’,《礼运》言‘旋相为宫’,今故立均作旋相之法。”[58]〔唐〕武则天:《乐书要录》卷七,《丛书集成初编》影印本。上海:商务印书馆,1935年,第63页。《玉海·律历》“律吕下唐七音”条曰:“《周礼》大司乐掌成均之法……是以旋宫五音循比七律谓一均声也。”[59]〔宋〕王应麟:《玉海》卷七,《四库全书》本,第943册,第187页。胡彦升《乐律表微》“制调”条引牛弘言,并云:“调者,旋宫之法也。以均主言之,谓之宫;合五声言之,谓之调,其实一也。一管迭为五声,五声合为一调,每律一调则十二调。此十二调者,移宫换羽每各异调。”[60]〔清〕胡彦升:《乐律表微》卷五“制调上”,文渊阁《四库全书》影印本,第220册,第440页。戴长庚在《律话》中论述“羽变之转”“始宫穷角”等问题时以“成均之法”比拟:“《周礼》大司乐掌成均之法乎?”[61]李玫、谭映雪、金震校译:《律话校释》,北京:文化艺术出版社,2019年,第14页。等等。在这些讨论乐律理论的文献里,人们屡屡言及的“成均之法”,已成为“调音”之法的代称。

结 语

根据上述对《周礼》原文、汉人传注及其他相关文献的梳理与分析,本文得出以下结论:

首先,“成均”是学校,其名与大司乐两项重要职事“成事”“调音”相关。

其次,关于“成均之法”的涵义,汉注所界定的广、狭两义是最接近原文的解释:广义是有关学制中的教育方法,狭义是有关乐“成”及“均(调)音”之法。我们通过解析“成”“均”字义、大司乐职事等内容,可知“成均之法”两义之间并非非此即彼,而是有着由特指至泛指、由具体至概括的渊源:“成均”一名与大司乐所掌“成、均”二法相关;大司乐统管一国之学政,在表述学制相关事项的语境里,“成均之法”也被指称为有关教育的法度。

再次,由于后人在解释或征引“成均之法”一语时,分别遵从汉注两义,从而呈现截然分开的两种观点:论及学制,取其广义;论及乐律理论,则指向其狭义。礼乐隳颓,以致狭义去“成”留“均”。

最后,基于前述对“均”的解读,学校“成均”之“均”,读音yùn。