杨沂孙篆书风格简论

2022-08-11张钺湫

张钺湫

在清初的高压政策下,部分学者为了避祸而纷纷展开访碑、考古活动,而一部分书法家在金石学大盛的氛围下,也加入这一行列,并以大量传世、新出土的金石资料为取法对象,篆书、隶书等相对古老的书体在彼时迎来了一定程度的复兴。清早期的书家,为了追求篆书线条的粗细一致及墨色的浓淡均匀,往往将毛笔笔锋作烧、剪处理,用这种方法写出的篆书颇多匠气,造成了一种去古人甚远的僵局。真正打破这一僵局的是邓石如,他用长锋羊毫,“悬腕双钩,管随指转”,树立了清代篆书书写的新榜样,其后的吴让之、赵之谦等,皆是在邓氏基础上而来。同样,杨沂孙的篆书,也主要受益于邓石如的开拓之功,以及其子邓传密的传授。

目前,国内外有关杨沂孙篆书研究的匮乏与其篆书字帖的大量出版,形成了鲜明对比。这一方面体现了大众对于杨沂孙篆书的接受程度之高;另一方面,则体现了当下对于杨沂孙的篆书多停留在对其书迹的学习,而忽略了相关的理论研究这一事实。笔者认为,杨沂孙是一位身兼理论与实践的学者型书法家,其理论自成体系,其篆书格调高超,对其篆书风格的研究,对于时下的篆书创作现状具有重要意义。

一、杨沂孙的生平及学书经历

关于杨沂孙的生平记载,目前所见第一手资料主要有杨沂孙本人的《濠叟日记》,《清史稿》卷五〇三的《杨沂孙传》,杨沂孙胞弟杨泗孙所撰《杨沂孙墓志铭》,杨沂孙之子杨同福所撰《咏春府君行述》,以及时任户部左侍郎的孙诒经所撰《杨泗孙墓志铭》中与杨沂孙相关的部分,至于其他,则散见于张剑所著《清代杨沂孙家族研究》、朱新华与黄志刚合著《杨沂孙杨泗孙年谱》、刘恒所著《中国书法史·清代卷》及许礼平主编的《中国名家法书全集·11 杨沂孙》等代表性出版物中。

(一)生平简论

杨沂孙(1812—1881),字子与,号咏春、濠叟,江苏常熟人。常熟杨氏世代经理田租,其子弟中不乏经商、游幕者。然而,杨氏一门除了经商、游幕而外,极为重视子弟在诗书、仕宦方面的培养。例如,杨沂孙的祖父杨景仁是常熟杨氏子弟中第一个在京为官的;咸丰二年(1852),杨希钰的次子、杨沂孙的胞弟杨泗孙进士及第,位列榜眼,授职编修,至此,杨氏一门进入了政权的核心。如此家风下,杨沂孙在经商之余,于道光二十三年(1843)中举,终官至凤阳知府。

(二)学书取法

《清史稿·杨沂孙传》除了以区区二三十字记述杨沂孙的生平外,余皆论其书法,可见杨沂孙的书法,在清晚期的影响力之大。

常熟杨氏一门,虽世代经理田租,但于读书、仕进,未有丝毫懈怠,且有“诒砚”之风。砚台的传承几乎成了杨氏一门的家族文化象征,杨沂孙从其父杨希钰手中得赐祖上传下的一方“九如砚”时,更是赋诗有云:“祖砚留耕期国器,书田发种绍家声。”此外,杨氏子弟不乏擅书者,杨沂孙之父杨希钰以“工书”闻名;其族叔杨希镇“工书”,杨希铭“工篆”。可以说,杨沂孙的成长环境是受世尚翰墨的家风深深浸染的。

道光五年(1825),杨沂孙十三岁,其父杨希钰以吴咨篆书教示,“彼与尔同岁,而才艺若此”,杨沂孙心中倾慕,自此志于篆籀书法。

此外,吴鸿纶在《无竞先生杂文·跋杨濠叟篆书诗品》中记载:

昔尝问濠叟曰:“君书超挺古茂,秀骨天成,似纸上所本,有疑非手书者。”

叟笑曰:“吾年十三,每见佳篆辄习之。”

又问曰:“运笔何以中锋?”

叟曰:“吾自出新意,在磁盆中画圈入手。壮岁远游,见邓山民篆籀,上追三代两汉,心好之。又与山民子传密相从久,故取法颇多。”

由此可知,杨沂孙自少时便留心篆籀,至壮岁见邓石如书迹,并私淑邓字,直至得邓传密亲授,一直都是邓氏书法的拥趸。

道光二十六年(1846),庞钟琳赠杨沂孙《琅琊台刻石》拓本,陈寅养更是将自藏邓石如所书二十四字赠与杨沂孙。也是在这一年,邓传密受邀访杨沂孙,邓为杨作四帧隶书及若干篆书。此外,杨沂孙亦从邓传密处得见邓石如墨迹若干及书法拓本、印谱数种,杨沂孙为表谢意,将友人所赠邓石如为钱泳所书的隶书楹帖题跋后,转赠邓传密,并为邓传密赋诗四首,以纪其交游。其中前两首论及邓石如的篆书,兹录于下:

其一

完白山民四体精,论书真轹宋元明。

时人但识逞妩媚,古法谁能重老成。

入室王杨传典则,投胶张李悉平生。

今惟包老岿然在,第一书家信定评。

其二

邯郸笔诀属君家,批法兰台派不差。

海内几人知复古,山中有石待镌华。

名篇投我珠玑在,遗墨教看钟鼎夸。

私淑十年始亲炙,从今握管有津涯。

杨沂孙于第一首诗中,表达出其对邓氏书法的倾慕,而第二首诗中,“私淑十年始亲炙,从今握管有津涯”一句,则为其学书取法的“自报家门”。

光绪三年(1877),杨沂孙完成了《在昔篇》,此为杨沂孙研究文字学、探讨书法源流的著作。杨沂孙去世后,赵烈文批其《文字说解问讹》四卷手稿并作跋,该书是杨氏文字学研究的代表作,《清史稿》称其“补苴段玉裁、王筠所未备”,《杨沂孙墓志铭》则称其“每谓仓颉造字,始于象形、指事,既成《文字说解问讹》一书,晚岁益能识前人未识之文,辩古书沿误之字,凡金石传疑,释解尤多心得”。

关于杨沂孙篆书的取法,除邓氏家法外,《杨沂孙杨泗孙年谱》中尚记有杨沂孙对《大盂鼎》《虢季子白盘》《峄山刻石》《碧落碑》等篆书名迹的学习。其中,《大盂鼎》《虢季子白盘》等为金文大篆,《峄山刻石》为小篆,《碧落碑》则体兼大、小二篆,这在客观上促成了杨沂孙篆书模糊大、小篆结字界限风格的形成。而除却前述,杨沂孙尚对《石鼓文》下了很大的功夫。

二、杨沂孙篆书的创新及具体面貌

时任刑部主事的冯志沂曾对杨沂孙击掌赞叹说:“同是手也,何以有能有不能,肯相易否?”当时持论甚高的冯志沂能够在钦佩杨书之余开出“换手”的玩笑,可见杨沂孙的篆书在彼时的影响及高度。

清晚期的篆书名家,基本笼罩在邓氏书风之下,所不同者,吴让之于邓石如之外愈加强调结字之擒纵及线条之流畅,格调去古质而尚今妍,赵之谦则将北碑用笔参入篆书,虽时有老笔纷披,但总也失之浮滑。总之,邓石如之后的大部分篆书书家,往往更加倾向于对结构飘逸、用笔流畅的表达。在这种主流篆书书风之下,同样源出于邓石如的杨沂孙则背道而驰,屡出奇境,这也无怪乎冯志沂的“肯相易否”一问。

(一)杂掺二篆的字法

古人对待文字的态度是严肃的,从“天雨粟,鬼夜哭”到“书同文”,无不体现着文字的神圣与重要。然而,随着书法审美的渐次自觉,书家对于美的追求胜过了对于实用的坚守,比如王献之打破诸种书体的壁垒而将其呈现于一纸的“破体”,便是对书法的艺术性的最好诠释。其这里所要表达的重点,可能不是文字、文意本身,更重要的应该是对其书法的矜重,甚至于矜重中多了一丝自负。这样的例子在书法史中较为常见,笔者不作过多讨论。至于杨沂孙在书写篆书时于小篆中掺杂大篆、金文结字的习惯,似乎也来自古人“矜重”的传统,当然,这与其研究文字学、临习大篆金文的书法学习经历同样有着极为重要的关系。

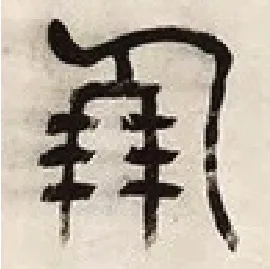

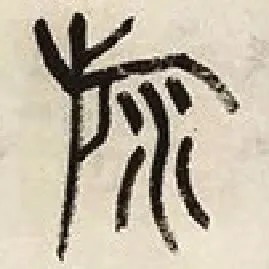

在《仲长公礼乐志论》中,“良朋”的“朋”(见图1)字、“凉风”的“风”(见图2)字及“游鲤”的“游”(见图3)字,其结构便是来自于大篆金文。另外,在杨沂孙众多的对联作品中,这种结字上的大、小篆互参现象,体现得更为明显。

图1 “朋”

图2 “风”

图3 “游”

杨沂孙的这一用字习惯,体现了其在书法之外深厚的文字学功底,它打破了有清邓石如以来,篆书书家对于小篆结字纯粹性的恪守。大篆、金文结字的掺入,丰富了书法艺术的表现性,所谓“以形写神”,杨沂孙的篆书在其时能够以高古而超迈时流,大概是与其对文字学的驾轻就熟,以及与其对大篆、金文结字的灵活运用有关。

杨沂孙用写小篆的用笔方法,尤其是用小篆均匀、整饬的结字方法来“驯化”大篆、金文姿态多变的结字,于其时虽不算开创,但其对吴大澂的启示与建议,直接促成了吴大澂篆书面貌的成熟,更影响了其后一大批书家对大篆、金文的学习和表现方式,有着弘扬之功。

(二)易长为方的结构

小篆自秦代初创以来便确立了以纵长为主的结字特征,其后历朝历代在书写小篆时,均遵循这一传统。所不同者,在结构方面,汉代的摹印篆取方,相当一部分的汉代碑额篆书及刻画金文在受到隶书及摹印篆的影响下则取扁,其后的隋唐官印用篆则长短随形,更偏向于工艺。但在其后的篆书书写角度来看,篆书则仍以“纵长”这一主流传统为主,如清代诸家均是如此。

至于杨沂孙,在书写篆书时则出现了相当一部分在结构中取方、取扁的作品,这一类作品相对于其他以纵长结构为主的作品来看,尤其相对于清代吴、赵飘逸风格的篆书来看,显得更为朴茂、古拙。这一特点是怎么来的,是否参考过汉代的碑额篆书、摹印篆等,笔者没有确切的文献资料来证实,但是从杨沂孙对于小篆以前的金文、大篆的关注,似乎也可以隐约窥见其在篆书结构中取方、取扁的风格出处。

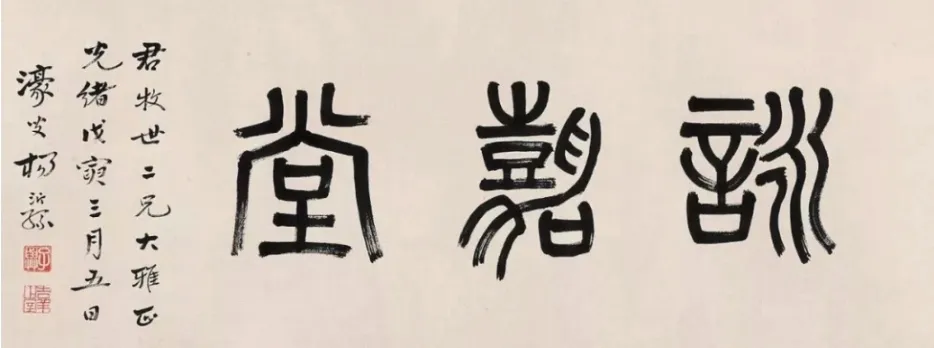

杨沂孙的《詠嘉堂》(见图4)横额及《专己端愨联》便是其在篆书作品中横、扁结构的代表性作品。

图4 《詠嘉堂》

(三)由曲入直的用笔

孙过庭在《书谱》中说“篆尚婉而通”,所表达的含义即篆书的用笔、结构,要婉转通畅,也即篆书书写要以流畅的曲笔为主。孙过庭这样说,是站在李斯以来所确立的小篆传统的角度来发声的。然而除此之外,秦代诏版、汉代金文等,则较多的是方折结构与方折用笔,其间虽多有曲笔,但主题仍是以直、方为主,与孙过庭所倡导者,稍异其趣。

在邓石如确立清代隶书新风以后,其弟子及追慕者,在其基础上丰富了用笔技法,于行笔的圆转及中侧的翻转等方面达到了近乎“油滑”的状态。如吴让之的《与朱元思书》,在结构及线条的圆转、飘逸与中侧锋的恣意翻转方面十分精熟,但从另一个角度看,又难掩近俗的匠气。至于其后的赵之谦,在这方面的表现更是有过之而无不及。

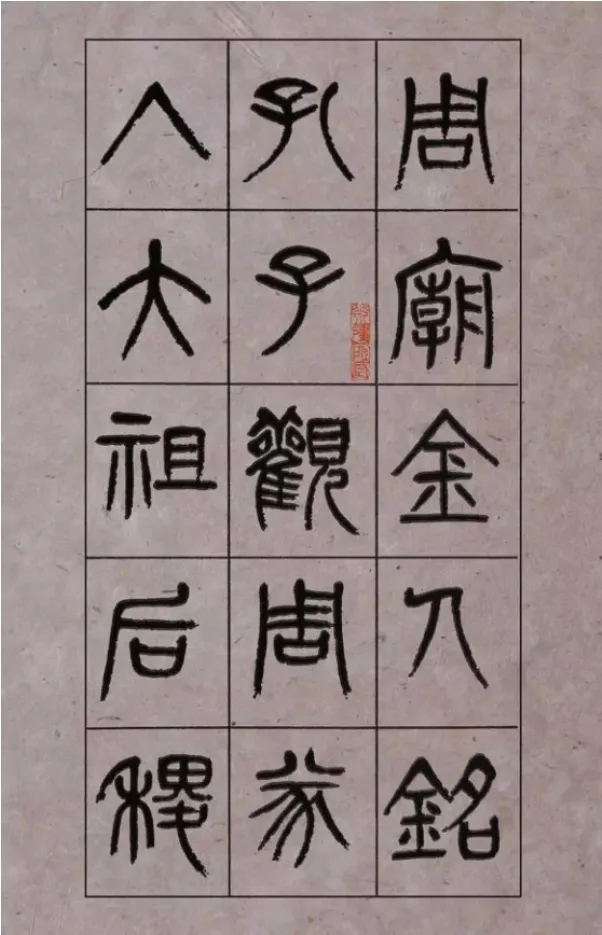

杨沂孙的篆书在师承邓石如而外,所接续的似乎正是秦代诏版、汉代金文取方取直的这一篆书书写传统。如其在《仲长公理乐志论》《周庙金人铭》(见图5)等作品中所表现的,从结构到用笔,均是以方、以直为主,“婉”似乎成了辅助。这在与吴、赵等人大异其趣的同时,似乎又展示了学习邓石如、学习篆书的另外一种可能,其在书法学习中能够打破定论、不与时同的气魄,对当下的篆书创作有着重要意义。

图5 《周庙金人铭》(局部)

(四)远帖近碑的审美

碑帖之辨是晚清书坛较为重要的现象之一,但在这之前,碑与帖的对立或两者的区别,便在书法史的演进中逐步形成了,比如“金石气”与“书卷气”的不同,便是两者的表现之一。

放眼清代,邓石如之前的书家,在书写篆书时往往以“烧毫”“扎毫”等方式来表现“婉而通”的篆书,其立足点和出发点,乃是孙过庭所立足的名家谱系中所认可的篆书传统。这一传统的具体体现,便是结构以婉转、通畅为主,线条则力求光洁、劲挺,其本质还是在于书卷气。而邓石如之后,尤其是生宣纸、长锋羊毫的大量运用,书家在写篆书时,开始出现了对于枯笔、飞白的有意追求。但这种追求尚集中在少数人当中,且在当时作为主流、当下视为经典的吴、赵等书家,虽写篆、写碑,但其审美标准依然是“帖”,这从其力求光洁、流畅的线条之中可见一斑。

所不同的是,杨沂孙在书写篆书时,大量的枯笔、飞白被有意地表现在笔下,线条内部的动作及所表现的信息也较吴、赵等书家更为丰富、含蓄,其迟涩、厚重的线条,所体现的正是早期的“碑”的审美。这在其所处时代来看是难能可贵的,又是开一代新风的,没有一定的理论修养及书写魄力是无法做到的。杨沂孙篆书的这一特质,放在现在来看,仍具有极为重要的开创意义及独创精神。

三、杨沂孙篆书的启示与影响

杨沂孙的篆书,得益于其所处的时代,又迥异于其所处的时代,出于时人又异于时人。其间的变化之功,在笔者看来,一是对于理论尤其是对于与书法相关的文字学的研究,令其具备了理论的高度,掌握了文字的古今演变规律。二是取法的专与博:其专,体现在对于邓石如、邓传密父子的学习,杨沂孙从邓氏父子那里所得最多者,应当是书写的方式、方法,并成其为一生写篆的核心、主心骨;其博,则体现在其对于古人诸种篆书法帖的学习、取法,以专统博,故成其大。三是与时贤的往还、唱和,扩大了其朋友圈,开阔了其眼界,如其与翁心存、翁同龢父子,及与莫友芝、吴大澂等当时的著名学者、书家的交往,对其自身艺术风格的滋养与形成有着不可或缺的影响。故而,笔者认为,此三点,当为杨沂孙出于时人而又异于时人的变化之功之所在。同样,这也给了处于各种信息、资料泛滥时代的我们,一个关于取法与学习的极为重要的启示,尤其是杨沂孙对于专与博的态度,令笔者面对丰富而驳杂的学习资料时而豁然开朗。

关于杨沂孙篆书的影响,就笔者所知所见,晚清以来书坛名家如吴大澂、吴俊、黄士陵、王福厂等,均受其沾溉。如同治十三年(1874),翁同龢招杨沂孙、杨汝孙及吴俊等共饮,吴俊讲金石,与深工篆籀的杨沂孙相谈甚欢,吴俊受杨沂孙点拨颇多。再如光绪三年(1877)三月,吴大澂访杨沂孙于虞山,两者谈到古籀大篆,杨沂孙劝吴大澂用力于三代大篆,以此重振汉唐以来篆书的萎靡之气,而吴大澂也在杨沂孙所作《在昔篇》后题诗以志钦服之情。以上所举诸例,均为文献中所记录,至于文献中所未录,而其书风所笼罩者,则又不胜枚举了。

结语

缪荃孙在《安徽灵璧县知县杨君墓志铭》中赞誉杨沂孙“篆隶行楷各体皆擅长,海内推为邓完白先生后一人”。其言“篆隶行楷皆擅长”,似有溢美之嫌,但称其篆书为“邓完白先生后一人”,在笔者看来,则名实相符。杨沂孙的篆书,取质不取妍,尚拙不尚巧,能优游于大、小二篆之间而不突兀,徜徉于古、今之内而不媚俗,尤其站在理论层面及文字学角度统摄其书法,更是具备了彼时大部分书家所不具备的学术修养。故而从深层来讲,其篆书与同代书家的篆书是有着根本不同的,这一不同正决定了其高度,也启发了当下研究、学习书法的我们。