滨北地区埕南断层晚更新世活动证据及其地震危险性意义1

2022-08-10鹿子林葛孚刚薛俊召许洪泰倪永进王纪强

鹿子林 葛孚刚 薛俊召 许洪泰 倪永进 王纪强

1)山东省地震局, 济南 250014

2)山东省地震工程研究院, 济南 250021

引言

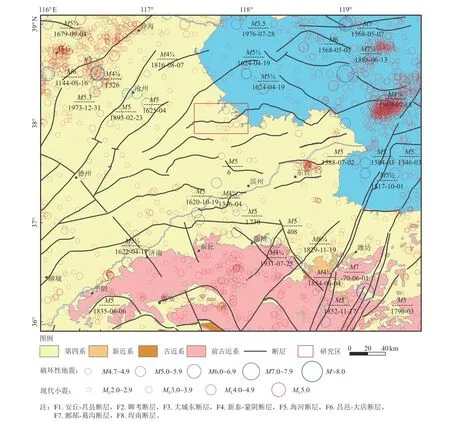

滨北地区主要是指山东省滨州市北部的无棣、沾化地区,该地区历史上没有发生过5 级以上地震,现代小震数量较少,分布也较为离散,与断层没有明显的关联(图1),长期以来,认为该区域无发震构造,地震危险性较弱,这一认识还受另一个重要因素的影响,即该区处于黄河冲积平原,第四系厚度大,断层都为隐伏状态,精确位置难以确定,同时缺乏可靠的第四系层位标定和年代学数据,断层活动性研究难度较大。缺乏有效的探测结果,加之地震活动性偏弱,造成了对该地区地震危险性的既有认识。

图1 研究区地震构造图Fig. 1 Seismotectonic map around the research area

“十三五”期间开展了滨州市活动断层探测与地震危险性评价工作,对滨北地区的埕南断层进行了较为详细的研究。对隐伏区的断层活动性研究目前已经形成较为成熟的探测方法,即地球物理勘探和钻孔联合剖面探测相结合的方法(向宏发等,1993;邓起东,2002;方盛明等,2002;向宏发,2003;张鹏等,2014;曹筠等,2015;刘华国等,2018;周月玲等,2018),地球物理勘探初步确定断层位置,是钻孔联合剖面钻孔布设的基础(邓起东等,2003;刘保金等,2006;柴炽章等,2006),钻孔联合剖面能准确厘定断层精确位置及错断层位,是研究隐伏区断层活动性的有效手段。浅层地震勘探是研究浅部地质结构和构造的一种有效的手段(李金森等,1994;赵成斌等,1999;刘保金等,1999,2002,潘纪顺等,2002;徐朝繁等,2002;花鑫升等,2018),本研究采用浅层地震勘探和钻孔联合剖面探测相结合的方法,准确厘定了滨北地区埕南断层的精确位置及活动性,结果显示埕南断层具有晚更新世活动证据。

1 地震构造背景

埕南断层是济阳凹陷与埕宁隆起的分界断层,断层上盘是车镇凹陷沉积盖层,下盘是埕宁隆起太古代结晶基底,该断层形成于印支运动时期,从中生代早期开始至第四纪持续活动,该断层长期活动,断层落差变化大,产状变化快,是典型的多期构造应力共同作用下形成的多期、多段式断层,埕南断层在平面上走向分为若干段,分别是NWW 向及近EW 向的西段,近NE 向的中段和NW 向的东段,各段构造样式及活动性变化都均有不同,本研究范围主要涵盖了西段及中段的一部分断层(图2),研究显示西段和东段活动最早,形成于印支时期,其中西段控制了盆地的演化,中段形成于燕山期。至燕山运动尾幕,各段活动的不均衡性加强,断层继承性发展,喜山运动以来,受右旋走滑拉张影响,次级断层逐渐发育,构造趋于复杂,上部逐渐被古近系巨厚砂砾岩体覆盖(张家震等,2005)。目前埕南断层处于活动性较弱的时期,但西段及中段对新近系明化镇组仍有影响(武奉霞,2014),其中中段的NE-NEE 向段活动性最强(王蛟等,2005;杜彦男等,2020),西段碣石山镇出露地表的古火山口附近分布第四纪玄武岩(王华林等,1991),说明西段和中段的活动时代至少是第四纪早期,断层东段对新近系馆陶组地层影响已很微弱,其活动性弱于西段和中段。

图2 研究区地震构造图Fig. 2 Seismotectonic map of the research area

2 第四系标准钻孔及样品年代学测试

为研究附近第四系,在无棣县碣石山镇李贝孙村西部、马颊河南侧布设第四系标准孔BK2,坐标(37°59′39.77″N,117°37′35.61″E),地质上属埕南断层南侧车西洼陷内,钻探进尺346 m,穿透了第四系底界(254.0 m),进入上新统(汪品先等,1981;张祖陆,1995;王世进等,1999;王海峰等,2016)。依据粒度、颜色等特征划分地层231 层(其中1 层为现代人工填土,174~231 层为新近系明化镇组),代表了目标区埕南断层一带地层层序,第四系划分如下:

(1)全新统黄河组(Qhhh,2~14 层,1.6~14.4 m),上部为黄褐色、棕褐色粉土、粉质黏土互层,局部含铁锰结核,底部含小径砾石。

(2)上更新统大站组(QPd,15~34 层,14.4~62.0 m),顶部为褐黄色、棕黄色粉砂、粉质黏土、粉土,含钙质结核、铁锰结核,中部为厚层黄褐色粉砂、粉土,底部为黄褐色粉质黏土。

(3)中更新统于泉组(QPy,35~66 层,62.0~109.4 m),多个沉积旋回,表现为多个完整或不完整的黄褐色黏土-粉质黏土-粉土-粉砂-中细砂沉积韵律。

(4)下更新统平原组(QPp,67~173 层,109.4~254.0 m),一系列薄层或中薄层的黄褐色、褐黄色粉质黏土、粉土、粉砂沉积旋回,其间夹有几个厚层的黏土、粉砂层,底部为坚硬的褐黄色黏土,含较多铁锰氧化物,钙质结核直径可达4 cm。

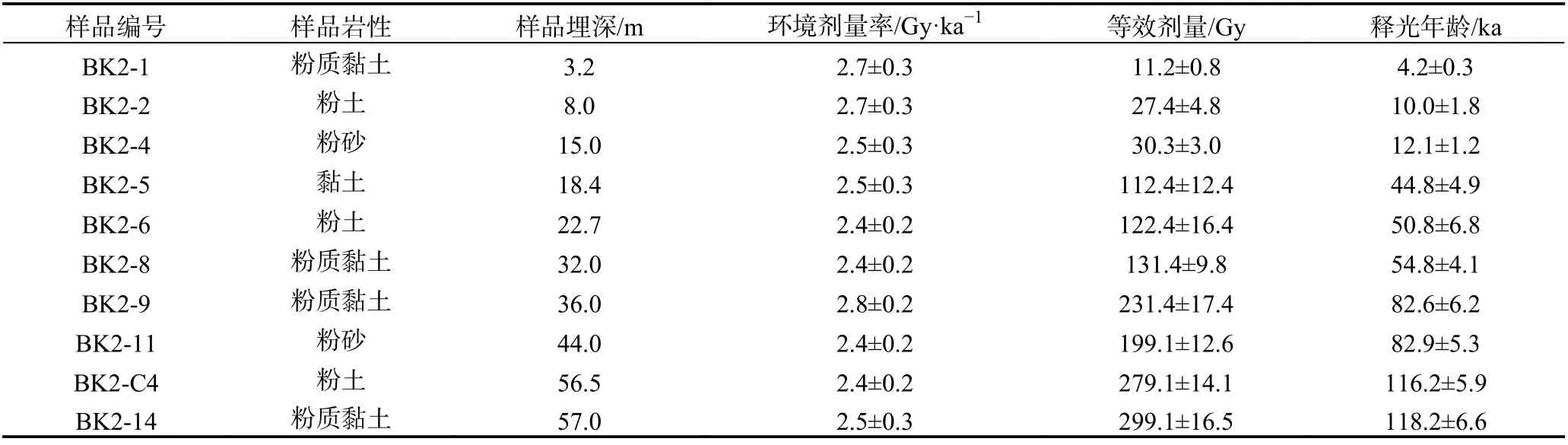

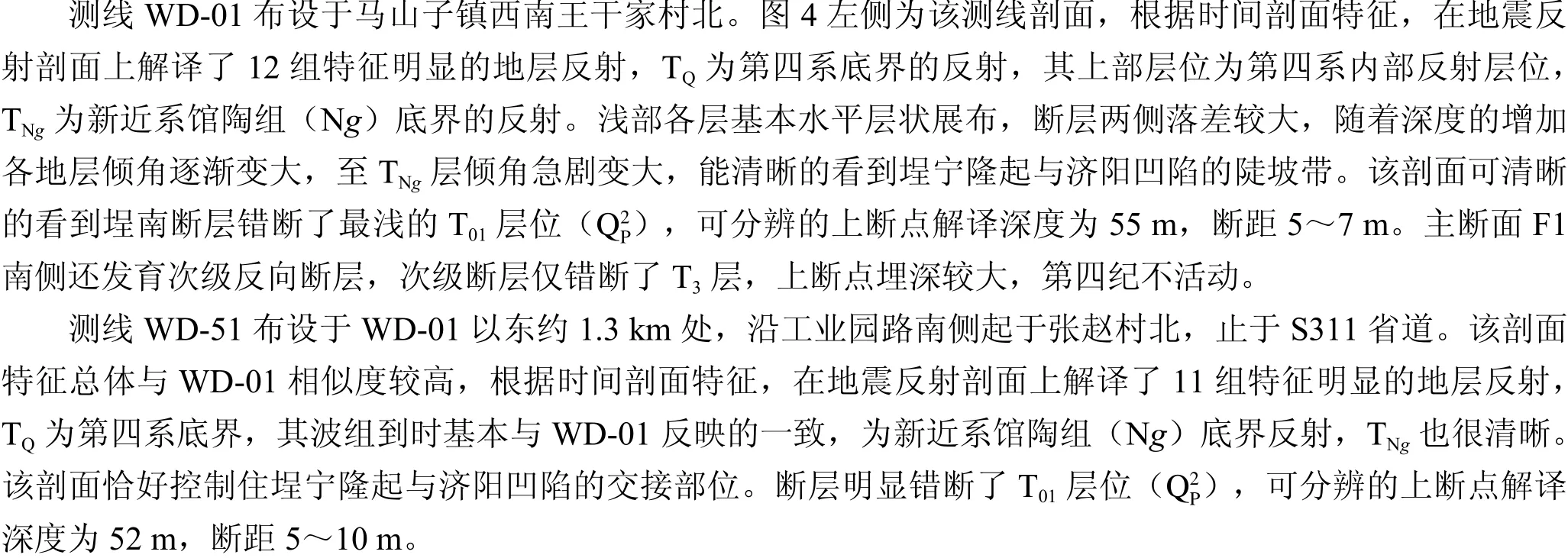

对10 件标准钻孔样品进行光释光年代测试(表1),取样深度3.2~57.0 m。对300 件样品进行古地磁分析,对于所选取样品先测量其自然剩磁强度,之后分别以2.5 、5.0 、7.5 、10 、12.5 、15 、17.5 、20 、30 、40 、50 、60 、80 、100 mT 的交变场进行退磁,选取退磁效果较好的66 个数据作为可信数据,退磁效果一般的99 个数据作为参考数据,编绘钻孔古地磁极性柱,并与国际极性柱(Singer,2014)进行对比(图3)。完成孢粉分析21 件,微体古生物分析21 件。

表1 BK2 孔样品光释光年龄及参数Table 1 Photoluminescence age and parameters of samples in hole BK2

图3 BK2 孔古地磁极性柱Fig. 3 paleomagnetic polarity column of hole BK2

本研究取Q4/Q3界线为0.0117 Ma,大致对应深海氧同位素1 阶段;Q3/Q2界线为0.126 Ma,大致对应古地磁布莱克(Blake)亚带之底;Q2/Q1界线为0.78 Ma,对应古地磁布容-松山极性时界线(B/M);Q/N界线为2.588 Ma,对应古地磁松山-高斯极性时界线(M/G)(Aitken,1998;蔡雄飞等,2007;王强等,2009;何付兵等,2018)。根据此界线划分及光释光实测数据,BK2 孔Q4底界位于8.0~15.0 m 之间,Q3底界位于57.0 m 以下。古地磁试验揭露的3 个极性带如下:

(1)0~106.0 m,以正极性为主的布容(Brunhes)极性带,其间夹有几个较薄的负极性漂移。

(2)106.0~253.0 m,以负极性为主的松山(Matuyama)极性带,其中206.5 m 处的正极性漂移可能为Olduvai 亚带。

(3)253.0 m 至钻孔底部,以正极性为主的高斯(Gauss)极性带。由此判断该孔Q2底界约106.0 m,Q1底界约253.0 m。106.0 m 附近样品退磁效果相对较差,可能存在一定浮动。

通过地层特征、孢粉和微体古生物分析(童国榜等,1998;李小艳等,2015;李守军等,2016;赵秀丽等,2017),BK2 孔识别出海侵事件3 次,第10~14 层(8.0~14.4 m)具有海相地层特征,对应垦利海侵(第Ⅰ海相层,8~2.5 ka);20 m、52 m 处分别发现了海相有孔类化石,分别对应了广饶海侵(第Ⅱ海相层,39~24 ka)和无棣海侵(第Ⅲ海相层,100~70 ka)。根据BK2 孔岩芯及年代学试验结果给出第四系划分结果(表2)。

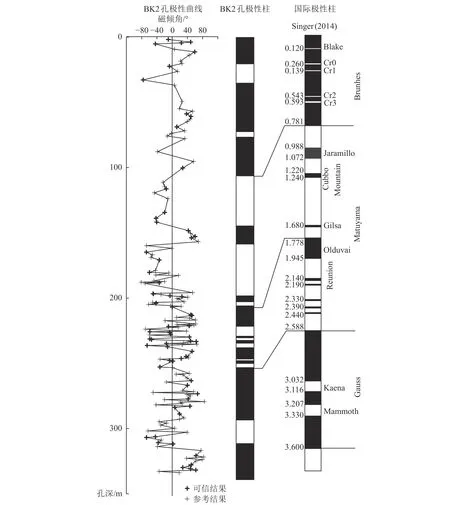

3 浅层地震勘探结果

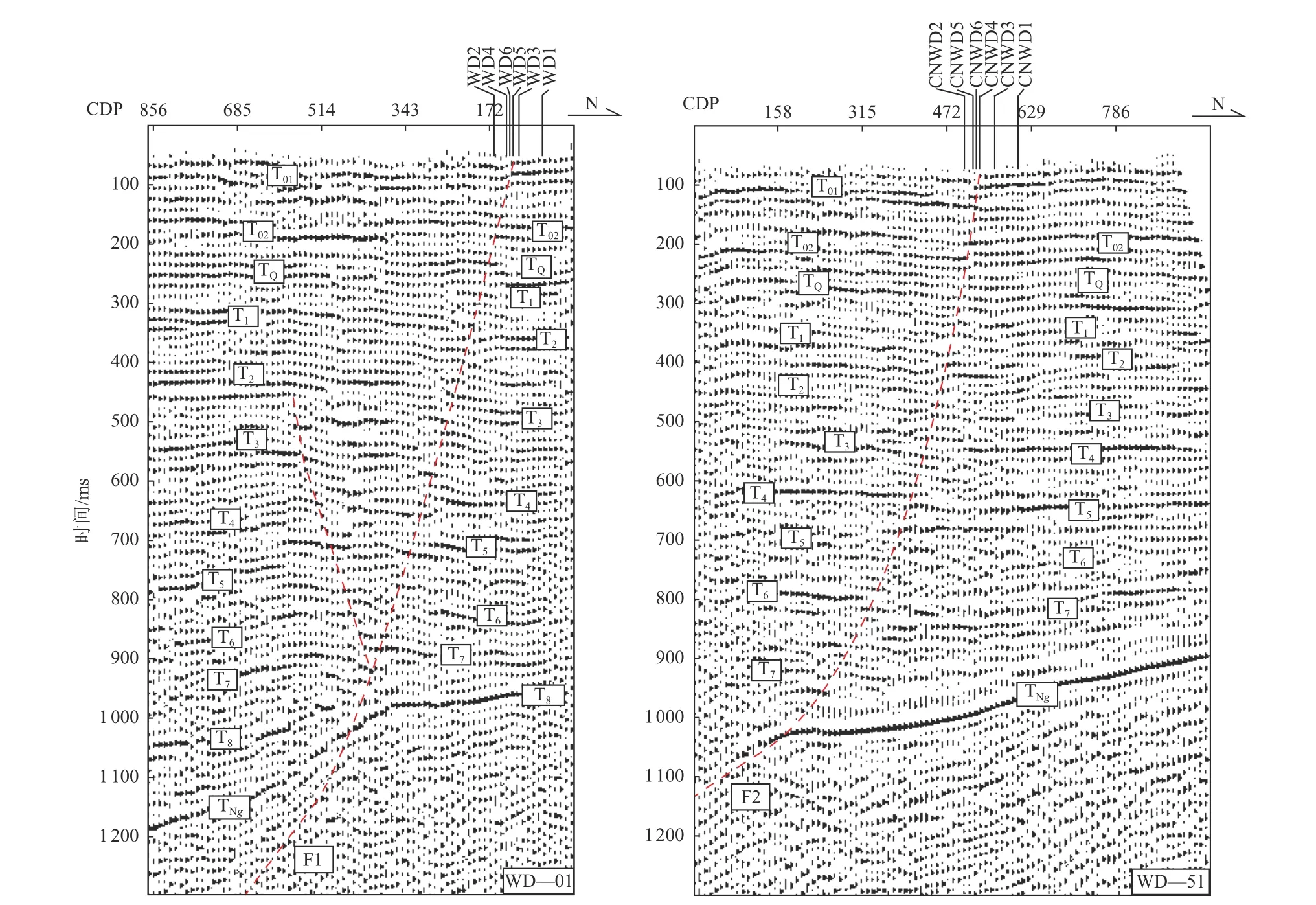

在埕南断层西段和中段交接部位,即西段东部和中段西部布设2 条浅层地震勘探测线WD-01、测线WD-51,测线长度分别为5.335 km、2.595 km,使用12 吨可控震源激发地震波,Zland 节点式地震仪采集信号,根据现场试验确定采集参数如下:采集道数160 道,偏移距20 m,道距5 m,炮距20 m,覆盖次数20 次,采样间隔0.5 ms,记录长度2 s,垂叠6 次,震源振动时长10 s,频带20~120 Hz。

埕南断层在2 个浅层地震勘探剖面上均有清晰显示,根据探测,东侧WD-51 剖面反映的断点F2 深度较西侧WD-01 剖面反映的断点F1 深度略浅,从浅层地震勘探结果看,埕南断层中段的活动性强于西段。

图4 跨埕南断层浅层地震勘探时间剖面(局部)Fig. 4 Time profile of shallow seismic exploration across Chengnan fault (local)

4 钻孔联合剖面探测

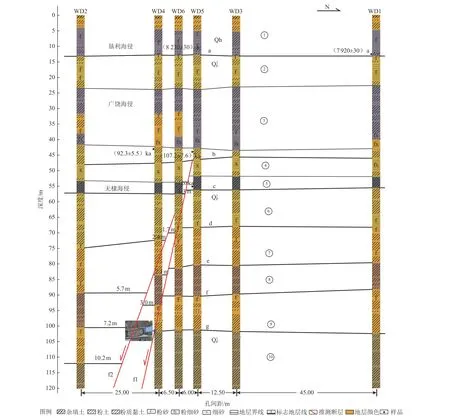

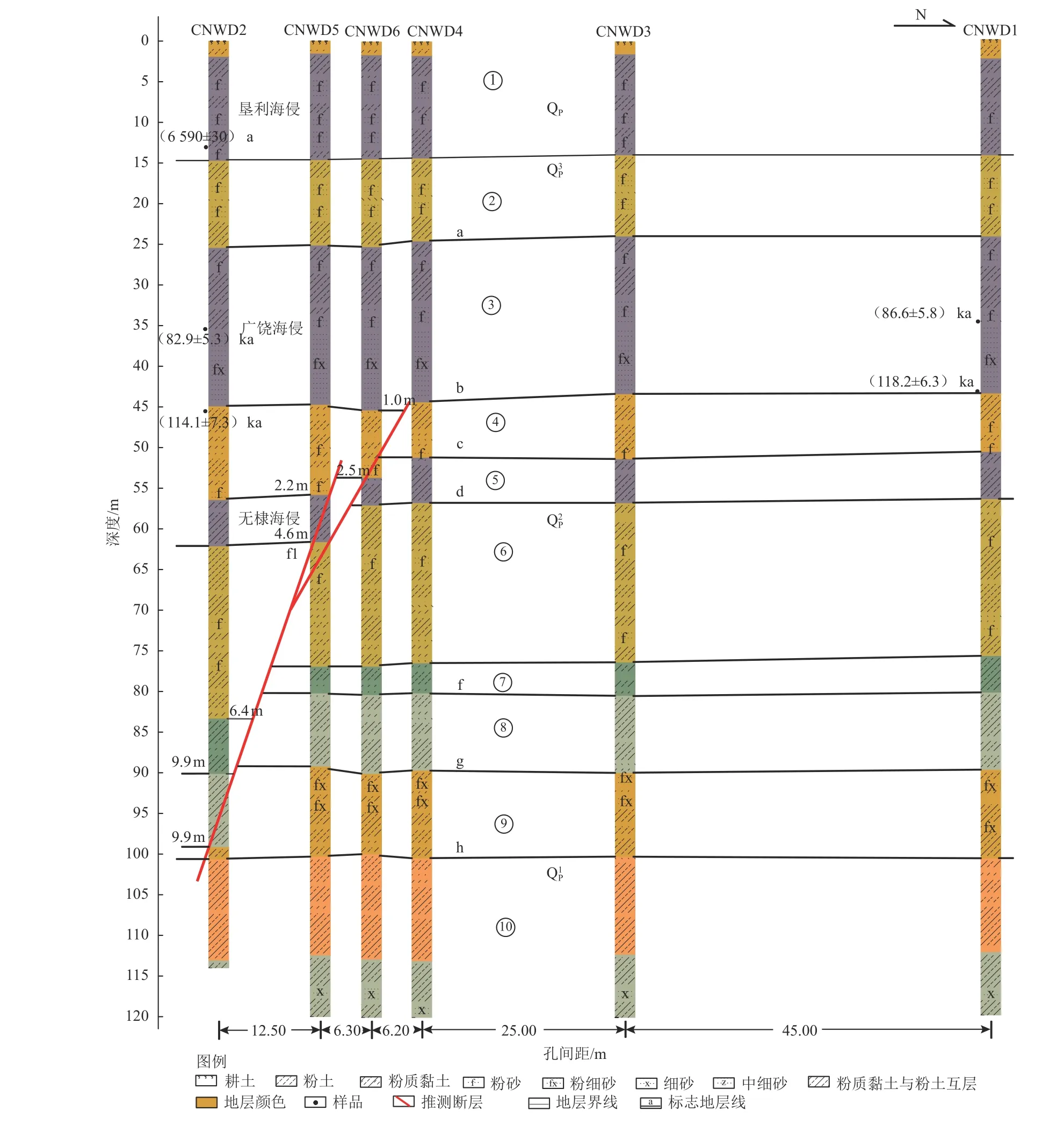

根据地球物理勘探结果,在无棣县X002 县道西侧跨埕南断层F1 断点布设6 个钻孔WD1~WD6,剖面编号“WDX”(图5),在西侧的工业园2 路西侧跨埕南断层F2 断点布设6 个钻孔CNWD1~CNWD6,剖面编号 “WDE”(图6),共完成12 个钻孔,最大孔深120.0 m,最小孔间距6.0 m。钻探揭示的地层为海陆交互相地层,受海退海进影响较大,地层相变较大,以前述地层划分为依据进行对比和分析,按照地层沉积年代和沉积相进行分类,共分为10 套地层。

图5 钻孔联合剖面(WDX)Fig. 5 Borehole joint profile(WDX)

图6 钻孔联合剖面(WDE)Fig. 6 Borehole joint profile(WDE)

4.1 马山子镇X002 县道西侧WDX 剖面

①上部为黄褐色粉土、粉质黏土、杂填土,含铁质氧化物、少量云母碎屑,偶见贝壳碎片。下部为灰褐-褐灰色粉砂、粉土、粉质黏土,含有机质、少量贝壳碎片,推测为垦利海侵沉积层。根据底部14C 测年结果为(7 920±30)a 和(8 230±30) a,为全新世地层。其中,上盘WD2、WD4、WD6 孔厚度分别为13.2、12.7、12.8 m,平均厚12.9 m;下盘WD5、WD3、WD1 孔厚度分别为12.6、12.9、13.2 m,平均厚12.9 m。

②黄褐-黄灰色粉砂、粉土、粉质黏土,局部含少量贝壳碎片。其中,上盘WD2、WD4、WD6 孔层底深度分别为23.5、23.7、23.4 m,平均厚10.63 m;下盘WD5、WD3、WD1 孔厚度分别为23.7、22.8、22.7 m,平均厚9.83 m。

③以灰褐-褐灰色粉质黏土、粉土、粉细砂为主,底部局部相变为黄褐色粉细砂、粉土,含有机质、少量贝壳碎片,推测为广饶海侵沉积层。其中,上盘WD2、WD4、WD6 孔层底深度分别为41.7、42.1、42.6 m,平均厚18.6 m;下盘WD5、WD3、WD1 孔厚度分别为42.6 、43.3 、43.0 m,平均厚19.9 m。

④黄褐-黄灰色粉土、粉质黏土、细砂,偶见贝壳碎片、铁锰氧化物,本层释光法测年结果为(92.3±5.5)ka和(107.2±7.6)ka,为晚更新世地层。其中,上盘WD2、WD4、WD6 孔层底深度分别为53.2、53.6、53.6 m,平均厚11.3 m;下盘WD5、WD3、WD1 孔厚度分别为51.6、51.6、52.0 m,平均厚8.77 m。该层上下盘沉积厚度差异稍大,上盘较厚。

⑤灰褐色粉质黏土,含有机质,有异味,见零星贝壳碎片,局部夹粉土薄层,本层释光法测年结果大于120 ka,推测为无棣海侵沉积层,为晚更新世底部地层。其中,上盘WD2、WD4、WD6 孔层底深度分别为57.2、57.3、57.4 m,平均厚3.83 m;下盘WD5、WD3、WD1 孔厚度分别为56.1、56.0、55.6 m,平均厚3.5 m。

⑥黄褐-黄灰色粉质黏土、粉土、粉砂,局部含铁锰氧化物,含少量粒径约1~3 cm 的姜石。根据上部地层测年结果,本层为中更新世地层。其中,上盘WD2、WD4、WD6 孔层底深度分别为74.8、72.3、69.9 m,平均厚14.93 m;下盘WD5、WD3、WD1 孔厚度分别为68.2、67.7、68.3 m,平均厚12.17 m。

⑦黄褐-褐黄色粉质黏土、粉土,局部夹粉砂薄层,含铁锰氧化物,偶见粒径约1~2 cm 的姜石。其中,上盘WD2 层底深度为89.2 m,厚14.4 m;下盘WD5、WD3、WD1 孔厚度分别为80.2、80.3、79.7 m,平均厚12.0 m。WD4、WD6 孔层底深度分别为83.4、81.3 m,厚度分别为11.1、11.4 m。

⑧棕黄夹黄灰色,局部灰绿色粉质黏土,局部夹粉土薄层,含铁锰氧化物,局部含少量粒径约1~2 cm的姜石。其中,上盘WD2 孔层底深度为100.5 m,厚11.3 m;下盘WD6、WD5、WD3、WD1 孔厚度分别为90.2、90.4、89.6、88.3 m,平均厚9.25 m。WD4 孔层底深度为93.2 m,厚度为9.8 m。

⑨黄褐-褐黄色,局部棕黄色粉砂、粉质黏土,局部夹粉土薄层,含铁锰氧化物,偶见姜石。对比BK2孔地层,结合地层沉积规律,推测本层为中更新统的底部。其中,上盘WD2 层底深度为112.0 m,厚11.5 m;下盘WD6、WD5、WD3 孔厚度分别为101.2、101.1、101.5 m,平均厚11.2 m。WD4 孔层底深度为101.7 m,厚度为8.5 m;WD1 孔距离断面较远,层底深度为102.5 m,厚度为14.2 m。

⑩棕黄-黄褐色,局部黄灰色或灰绿色粉质黏土,含铁锰氧化物,含少量粒径约1~2 cm 的姜石。对比BK2 孔地层,结合地层沉积规律,推测本层为下更新统。

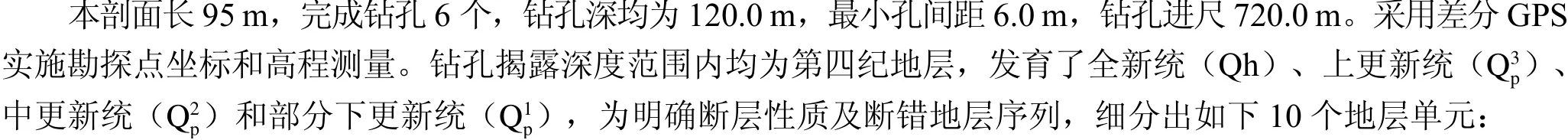

4.2 马山子镇工业园2 路西侧WDE 剖面

本剖面长95 m,完成钻孔6 个,钻孔深为114.0~120.0 m,最小孔间距6.2 m,钻孔进尺714.0 m。采用

①上部为黄褐色粉土、耕植土,含少量云母碎屑。下部为灰褐-褐灰色粉质黏土、粉砂、粉土,含有机质、少量贝壳碎片,推测为垦利海侵沉积层。根据底部14C 测年结果为(6 950±30)a,为全新世地层。其中,上盘CNWD2、CNWD5、CNWD6 孔层底深度分别为14.7、14.6、14.4 m,平均厚14.57 m;下盘CNWD4、CNWD3、WD1 孔层底深度分别为14.3、13.9、14.2 m,平均厚14.13 m。

②褐黄色粉质黏土夹黄褐色粉砂,局部含少量贝壳碎片。其中,上盘CNWD2、CNWD5、CNWD6 孔层底深度分别为25.4、25.1、25.2 m,平均厚10.67 m;下盘CNWD4、CNWD3、CNWD1 孔层底深度分别为24.5、23.9、24.2 m,平均厚10.07 m。

③上部以灰褐-褐灰色粉质黏土夹粉砂为主,下部以灰褐-褐灰色粉砂、粉细砂为主,含有机质,含少量贝壳碎片,本层释光测年结果为(82.9±5.3)ka 和(86.6±5.8)ka,推测为广饶海侵沉积层。其中,上盘CNWD2、CNWD5、CNWD6 孔层底深度分别为44.9、44.7、45.3 m,平均厚19.4 m;下盘CNWD4、CNWD3、CNWD1 孔层底深度分别为44.3、43.3、43.5 m,平均厚19.5 m。

④黄褐-黄灰色粉土、粉质黏土,底部为粉砂,偶见贝壳碎片、铁锰氧化物,本层释光法测年结果为(114.1±7.3)ka,为晚更新世地层。其中,上盘CNWD2、CNWD5、CNWD6 孔层底深度分别为56.4、55.8、53.6 m,平均厚10.3 m;下盘CNWD4、CNWD3、CNWD1 孔层底深度分别为51.1、51.3、50.7 m,平均厚7.67 m。该层上下盘沉积厚度差异稍大,上盘较厚。

⑤灰褐色粉质黏土,含有机质,有异味,见零星贝壳碎片,局部夹粉土薄层,推测为无棣海侵沉积层,本层为晚更新世底部地层。其中,上盘CNWD2、CNWD5 孔层底深度分别为62.1、61.6 m,平均厚5.75 m;下盘CNWD4、CNWD3、CNWD1 孔层底深度分别为56.7、56.7、56.5 m,平均厚5.6 m; CNWD6 孔层底深度为57.0 m,厚3.4 m。

⑥黄褐-黄灰色粉质黏土、粉土、粉砂,局部含铁锰氧化物,含少量粒径约1~3 cm 的姜石。根据上部地层测年结果,本层为中更新世地层。其中,上盘CNWD2 孔层底深度为83.3 m,厚21.2 m;下盘CNWD6、CNWD4、CNWD3、CNWD1 孔层底深度分别为76.8、76.4、76.3、75.8 m,平均厚19.6 m;CNWD5孔层底深度为76.9 m,厚15.3 m。

⑦上部浅灰绿色,下部黄褐-黄灰色粉质黏土夹粉土,含铁锰氧化物,局部含少量粒径约1~2 cm 的姜石。其中,上盘CNWD2 孔层底深度为90.1 m,厚6.8 m;下盘CNWD5、CNWD6、CNWD4、CNWD3、CNWD1 孔层底深度分别为80.2、80.3、80.1、80.4、80.3 m,平均厚3.82 m。

⑧黄褐-黄灰色,局部灰绿色粉质黏土夹粉土薄层,含铁锰氧化物,局部含少量粒径约1~2 cm 的姜石。其中,上盘CNWD2 孔层底深度为99.1 m,厚9.0 m;下盘CNWD5、CNWD6、CNWD4、CNWD3、CNWD1孔层底深度分别为89.2、 90.0、89.6、89.9、89.8 m,平均厚9.44 m。

⑨黄褐-褐黄色,局部棕黄色粉细砂、粉土、粉质黏土,含铁锰氧化物,偶见姜石。对比BK2 孔地层,结合地层沉积规律,推测本层为中更新统的底部。其中,CNWD2 孔该层因断层大部分缺失,层底深度为100.6 m;CNWD5、CNWD6、CNWD4、CNWD3、CNWD1 孔层底深度分别为100.3、99.9、100.4、100.2、100.7 m,平均厚10.6 m。

⑩棕黄-黄褐色,局部黄灰色或灰绿色粉质黏土,含铁锰氧化物、少量粒径约1~2 cm 的姜石。对比BK2 孔地层,结合地层沉积规律,推测本层为下更新统。

5 断层活动参数讨论

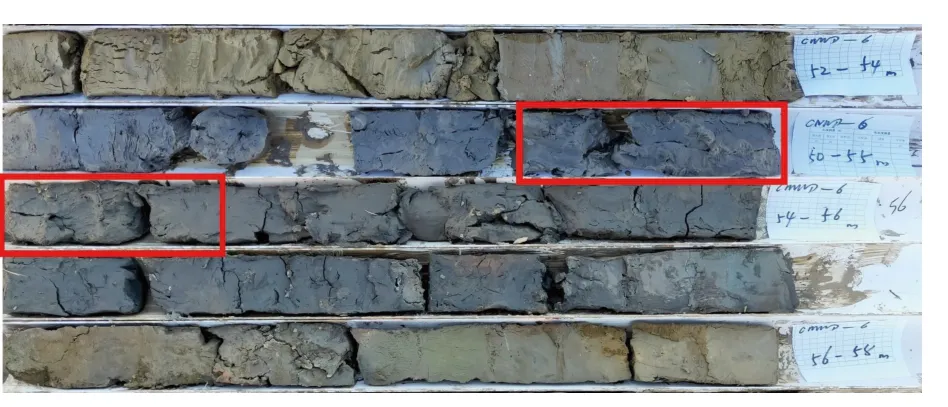

a 标志层为晚更新世黄灰色粉土和黄褐色粉质黏土的分界线,落差不明显,可见该处地层未发生错断;b 标志层为晚更新世黄褐色粉质黏土和黄褐色细砂的分界线,在WD5 孔和WD6 孔之间垂直落差约0.8 m,在WD5 孔和WD3 孔之间垂直落差约1.0 m;c 标志层为灰褐色粉质黏土和黄褐色粉质黏土的分界线(图7),垂直落差1.3 m;d 标志层为褐黄色粉土、粉砂和黄褐色粉质黏土的分界线,在WD2、WD4、WD6、WD5这4 个钻孔间存在3 个落差,垂直落差范围为1.7~2.4 m;e 标志层为黄褐-黄灰色粉质黏土和浅灰绿色-棕黄色粉质黏土的分界线,在WD2、WD4、WD6、WD5 这4 个钻孔间存在3 个落差,垂直落差分别为1.1 m、2.1 m 和5.7 m;f 标志层为黄灰色粉质黏土或粉土和黄褐色粉砂的分界线,在WD2、WD4、WD6 这3 个钻孔间存在2 个落差,垂直落差分别为3.0 m、7.2 m;g 标志层为褐黄色粉质黏土或粉土和棕黄-黄褐色粉质黏土的分界线,在WD2、WD4 这2 个钻孔间存在落差,垂直落差为10.2 m。依据钻孔揭示的地层及垂直落差,综合上、下标志层,推测b 标志层的2 处落差为古地貌变化造成,说明断层未断错此标志层;WD2 和WD4 孔之间距离为25.0 m,d 标志层在此处落差相对较小,且上部c 标志层2 孔之间落差极小,不能确定该处落差为断错造成;e 标志层在WD5 和WD6 孔之间落差相对较小,且其上、下标志层2 孔之间落差极小,不能确定该处落差为断错造成。综合分析认为,钻孔联合勘探结果揭示了f1、f2 断面的存在,推测断面位于WD2 孔与WD5 孔之间,f1 断面断错了层⑩~层④,f2 断面断错了层⑩~层⑥,在断面附近(WD2 孔和WD5 孔之间)落差约1.3~10.2 m。钻探实施过程中,在WD4 孔层⑨层厚为8.5 m,其他钻孔层⑨层厚10.7~14.2 m,且在WD4 孔101.0~103.0 m 处岩芯中有多处规则排列斜裂缝(图8),在101.7~102.0 m 处发现了发育镜面擦痕的断层面,断层最大倾角约70°,指示正断层性质,推测f1 断面从该处穿过WD4 孔;在层⑦WD4 孔82~84 m 处岩芯中有疑似斜裂缝,推测f2 断层从该处穿过WD4 孔;在层⑥WD6 孔63.0~63.4 m 处岩芯中有倾角约70°的面(图9),且其上、下土层中有规则排列斜裂缝,说明断层已断错至该层,推测f1 断层从该处穿过WD6 孔。层⑥顶部在WD2 和WD6 孔之间深度基本一致,无明显落差,故f2 断面未断错该层顶部,在WD6 和WD5 孔之间存在1.3 m 的落差,说明f1 断面已断错至层⑤。层④中a 标志层无明显落差,b 标志层落差推测为古地貌影响造成, f1 断面上断点埋深46.4 m。根据层④释光测年结果为晚更新世地层,故该剖面中断层最新活动时代为晚更新世。

图7 WD5 孔(左)和WD6 孔(右)55.0~60.0 m 处岩芯Fig. 7 The core of 55.0~60.0 m in WD5 hole (left) and WD6 hole (right)

图8 WD4 孔100.0~105.0 m 处岩芯Fig. 8 The core of 100.0~105.0 m in WD4 hole

图9 WD6 孔60.0m~65.0 m 处岩芯Fig. 9 The core of 60.0~65.0 m in WD6 hole

a 标志层为晚更新世灰黄色粉质黏土和褐灰色粉质黏土的分界线,落差不明显,可见该处地层未发生错断;b 标志层为晚更新世褐灰-灰褐色粉细砂和黄灰色粉质黏土或粉土的分界线,垂直落差约1.0 m;c 标志层为黄褐色粉砂和浅褐灰色粉质黏土的分界线,在CNWD5、CNWD6、CNWD4 这3 个钻孔间存在2 个落差,垂直落差分别为2.5 m、2.2 m;d 标志层为灰褐色粉质黏土和黄灰色粉质黏土或粉土的分界线,垂直落差4.6 m;e 标志层为浅棕黄色粉质黏土和灰绿色粉质黏土的分界,垂直落差6.4 m;f 标志层为灰绿色粉质黏土和褐黄-黄褐色粉质黏土或粉土的分界,垂直落差9.9 m;g 标志层为黄灰-灰绿色粉质黏土和黄褐-黄灰色粉质黏土或粉土的分界,垂直落差9.9 m;h 标志层为黄褐色粉质黏土和棕黄-褐黄色粉质黏土或粉土的分界线,落差不明显,可见该处未发生错断。

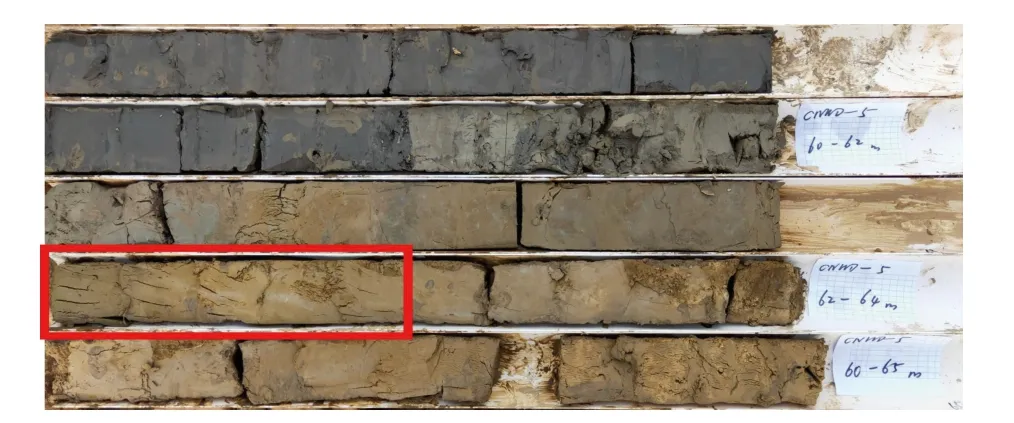

依据钻孔揭示的地层及其垂直落差,钻孔联合勘探结果揭示了f1 断面的存在,推测断面位于CNWD2孔和CNWD4 孔之间,f1 断面断错了层⑩~层③,在断面附近落差约1.0~9.9 m。钻探实施过程中,在CNWD2 孔97.0 m~100.0 m 处岩芯中有规则排列斜裂缝,且该孔缺失部分层⑨地层,层⑨底部h 标志层与其他各孔对应性较好,分布连续,无明显落差,推测断层从该处穿过CNWD2 孔;在CNWD5 孔63.0 m~63.5 m浅灰黄色粉质黏土层中可见规则排列裂缝及疑似断层面(图10),说明断层已断错至该层,推测断面从该处穿过CNWD5 孔;在CNWD6 孔层⑤厚3.4 m,其他钻孔层⑤厚一般大于5.0 m,且在CNWD6 孔55.0 m 处岩芯中有裂缝(图11),推测断层从该处穿过CNWD6 孔。层④底部c 标志层落差2.2 m 和2.5 m,顶部b标志层落差1.0 m,说明断面已影响到层③;层③顶面a 标志层无明显落差,f1 断面上断点埋深44.3 m。根据层③释光测年结果为晚更新世地层,故该剖面中断层最新活动时代为晚更新世。

图10 CNWD5 孔60.0~65.0 m 处岩芯Fig. 10 The core of 60.0~65.0 m in CNWD5 hole

图11 CNWD6 孔53.0~58.0 m 处岩芯Fig. 11 The core of 53.0~58.0 m in CNWD6 hole

综上所述,通过钻孔联合剖面探测和浅层地震勘探,确定了埕南断层的准确位置,并厘定了埕南断层在研究区的活动性。从钻孔联合剖面揭示的地层资料看,埕南断层是一条具有一定宽度、多个断面的断层,其中,f1 断面为主断面,晚更新世以来活动,f2 断面为次级断面,中更新世以来活动。剖面所揭示的地层深度范围内,断层第四纪以来的累计位移量可达6.0~8.0 m。钻孔揭示的断层面显示,断层特征表现为正断层,倾向南,断层倾角约70°,上断点埋深44.3~46.4 m,最新活动时代为晚更新世,最新活动时代断距1.0~1.3 m。

6 结论

埕南断层晚更新世活动这一发现表明,黄河下游及入海口附近存在一条晚更新世活动断层,为黄河下游历史地质演化研究提供了新视角、新素材。这一发现,改变了对滨北地区为弱活动区的认识,采用历史地震法、构造类比法、震级-频度关系法以及断层长度与震级统计关系等地震危险性概率分析方法,对埕南断层的地震危险性进行了分析研究,结果表明埕南断层具有发生中强地震的构造背景,需要对埕南断层及整个滨北地区的地震危险性进行重新审视,滨北地区的潜在震源区划分需要适时调整,进一步为新一代中国地震动参数区划图的编制与修订提供了较为确凿的依据,对滨州北部沿海地区的地震危险性评价具有直接现实意义。

本文采用浅层地震勘探和钻孔联合剖面探测相结合的方法,分别在埕南断层西段和中段开展探测,通过分析断层上断点、断错地层及年代学试验,获得了埕南断层晚更新世活动的证据,并得到如下结论:

(1)浅层地震勘探剖面清晰的显示埕南断层具有正断特征,倾向S 或SE,倾角70°~80°,可分辨的上断点深度分别为55 m、52 m。

(2)钻孔联合剖面揭露了断层的存在和上断点深度,断层有多组断面组成,主断面产状与浅层地震勘探结果基本一致,上断点埋深分别为46.4 m、44.3 m,垂直位移量1.0~1.3 m。

(3)钻探揭露及年代学测试结果显示,晚更新世地层底界埋深分别为55.6 m、56.5 m,根据断层上断点埋深判定其最新活动时代为晚更新世,为活动断层。

(4)埕南断层晚更新世活动证据的发现,说明滨北地区具有中强地震构造背景,改变了滨北地区地震活动性弱的既有认识,对科学评价滨州北部沿海地区的地震危险性具有直接现实意义。

致谢 中国地球物理勘探中心方盛明研究员、中国地震局地质研究所冉勇康研究员、中国地震局地球物理研究所尤惠川研究员给予了现场指导和宝贵建议,自然资源部古地磁与古构造重建重点实验室、山东省地震工程研究院实验室分别完成了样品古地磁和光释光试验,审稿专家为本文提出了修改完善意见,编辑老师对本文进行了细致的修订,在此一并表示感谢。