北部湾盆地涠西南凹陷D洼新近系稠油成因及资源潜力分析

2022-08-09戚家振黄建军杨鹏程黄苏卫黄家琳

戚家振,黄建军,杨鹏程,刘 峰,黄苏卫,黄家琳,陈 现

(中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司勘探开发研究院,上海 200120)

北部湾盆地涠西南凹陷已经发现多个亿吨级油田和大批含油气构造,而这些油田多集中于主洼,其中涠西南凹陷D洼直到近年才有了重大油田发现。但在勘探过程中,首次在该地区发现稠油油藏。虽然在涠西南凹陷其他油田有稠油显示,但针对涠西南凹陷稠油研究资料非常少,D洼的稠油研究工作更是没有展开。因此,系统性地研究分析涠西南凹陷D洼稠油特征以及成藏机理,对今后的勘探开发具有重要的理论指导意义。

1 地质概况

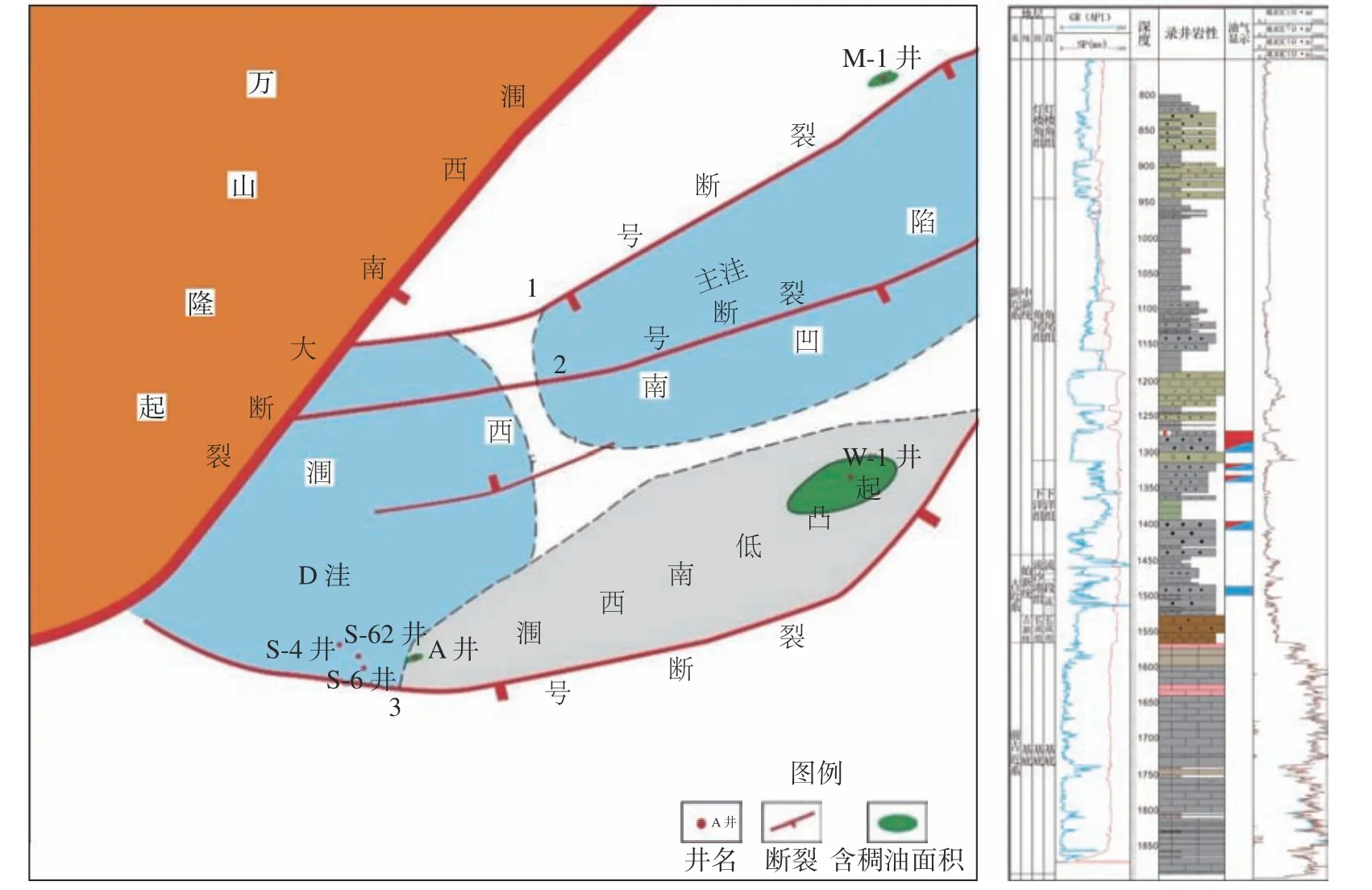

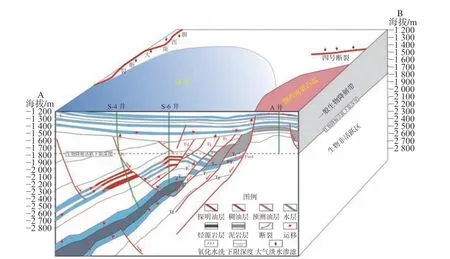

北部湾盆地北以万山隆起、南以海南隆起为界,自北向南由北部坳陷、企西隆起,中部坳陷、徐闻隆起和南部坳陷五个二级构造单元组成。杜振川等(1997)和闫义等(2005)研究认为:涠西南凹陷位于北部湾盆地北部坳陷带,主要经历了古近纪的张裂和新近纪的裂后热沉降两大阶段,具有明显的“先断后拗”断坳双层结构[1-2]。这种特征的盆地演化也决定了该区域古近系圈闭的复杂多样性,而新近系圈闭断裂基本不发育,多为披覆背斜构造。涠西南凹陷自上而下揭露的地层主要包括新近系的望楼港组、灯楼角组、角尾组、下洋组和古近系的涠洲组、流沙港组和长流组。目前,涠西南凹陷多口钻井在角尾组、下洋组发现稠油油藏,如主洼附近的W-1井发现的W稠油油田(图1)。近期A井在D洼东部斜坡带角尾组1 269.3~1 272 m处钻遇稠油油藏。

图1 涠西南凹陷稠油油田区划图(左)及A井综合柱状图(右)Fig.1 Zoning map of heavy oil field in Weixinan Sag (left) and comprehensive histogram of A well (right)

2 稠油特征及成因机制

2.1 原油物性特征

D洼A井原油颜色为黑色,密度1.000 2 g/cm3(20 ℃),凝固点5 ℃,动力黏度4 032 mPa·s (50 ℃),含蜡4.87%,含硫0.487%,胶质含量34.56%(表1),为高密度高黏度高沥青质低含硫含蜡稠油。李才等(2018)研究涠西南凹陷稠油时发现在主洼地区稠油都具有明显的“三高一低”的特点,高密度,高黏度,高非烃沥青质,低含硫含蜡。主洼周边油田发现的原油密度基本为0.903 7~0.965 7 g/cm3、原油黏度高(50 ℃时运动黏度为41.4~1 701.84 mPa·s,平均值为724.52 mPa·s)、胶质沥青质高(16.5 %~27.3%,平均值为22.4%)及低含硫量(0.26%~0.51%,平均值为0.41%)[3],这与在D洼东部斜坡带揭露的A井稠油油藏特征一致。

表1 涠西南凹陷稠油物性数据表Table 1 Physical property data of heavy oil in Weixinan Sag

2.2 地球化学特征

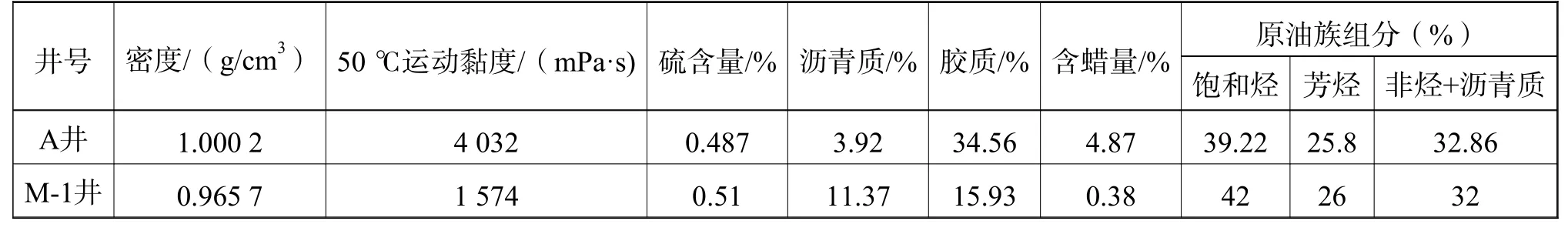

部分学者在研究涠西南凹陷主洼M油田稠油时发现,角尾组和下洋组原油部分样品饱和烃气相色谱图中低碳数正构烷烃基本被微生物吞噬,以高碳数为主,主峰碳为C29或C30,存在鼓包现象,说明原油遭受了不同程度的生物降解作用[3]。我们从A井原油饱和烃色质谱来看,在m/z=177质谱图上检测到25-C29降藿烷,表明原油遭受了中等程度的生物降解(图2)。

图2 M-1井下洋组(830.5~893 m)(上)和A井角尾组(1 269.59 m)(下)原油饱和烃色质谱特征Fig.2 GC-MS characteristics of saturated hydrocarbon in crude oil of Xiayang Formation in Well M-1 (830.5~893 m)(upper) and Jiaowei Formation in Well A(1 269.59 m) (lower)

2.3 成因分析

稠油的形成机理一般分为原生稠油和次生稠油[4-8]。而涠西南凹陷D洼的稠油是由D洼流二段烃源岩长距离运移至此聚集成藏。在运移过程中,高黏度的稠油很难长距离运移,所以D洼稠油油藏为次生稠油。次生稠油形成的原因一般由生物降解、水洗作用、氧化作用等次生作用引起[9-11],涠西南凹陷主洼和D洼的稠油油藏都发生了不同程度的生物降解。

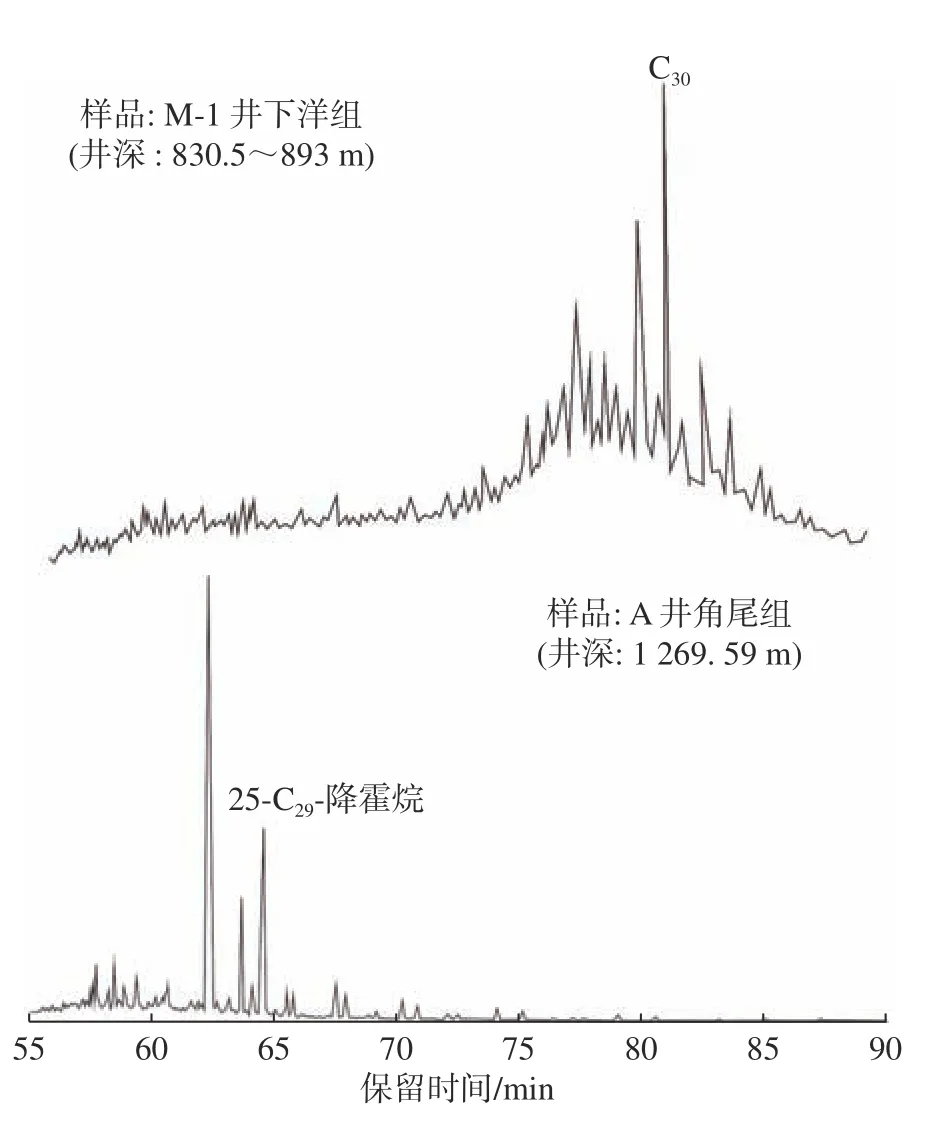

(1)地层温度场决定了浅层原油生物降解作用明显

目前在涠西南凹陷发现的稠油油藏基本分布在新近系角尾组和下洋组地层中,像M油田M-1井下洋组稠油深度为830.5~901.0 m,该井地温梯度为3.7 ℃/100 m,稠油油藏地层温度基本处于48.7~51.3 ℃。D洼A井角尾组稠油深度为1 269.3~1 272 m,该井地温梯度为4.0 ℃/100 m,稠油油藏地层温度基本处于68.8 ℃。目前学术界普遍认为20~60 ℃为生物强烈降解带,60~88 ℃生物降解减弱,超过88 ℃基本不存在生物降解[12-15]。本文通过涠西南凹陷A井和M-1井共33个样品数据点,计算地温梯度。并结合目前学术界对生物降解活跃带和地层温度的认识,可知D洼深度200~1 100 m为强烈生物降解带,深度1 100~1 800 m为一般生物降解带(图3)。涠西南凹陷新近系地层埋深较浅,基本都小于1 800 m,地层温度场基本处于细菌活跃带,所以该深度的浅层圈闭原油生物降解作用较强,更易形成稠油油藏。而S-4井及S-6井油层深度均超过1 800 m,处于生物非活跃区(图4),油层未发现明显的生物降解引起的原油稠化现象,也从侧面反映了生物降解作用活动强弱受地层温度场影响。

图3 涠西南D洼浅层地层温度场及生物降解带关系图Fig.3 Relationship between temperature field and biodegradation zone of the shallow formation in D Sub-sag of Weixinan Sag

(2)断裂不发育原油氧化作用较弱

根据前人研究成果,涠西南凹陷新近系以来以区域沉降为主,整个凹陷包括D洼新近系圈闭基本都以披覆背斜为主,少部分断背斜。断裂不发育,导致地表水无法携带氧气顺断裂下渗至角尾组、下洋组油藏,那么对原油油藏的氧化作用就有限。

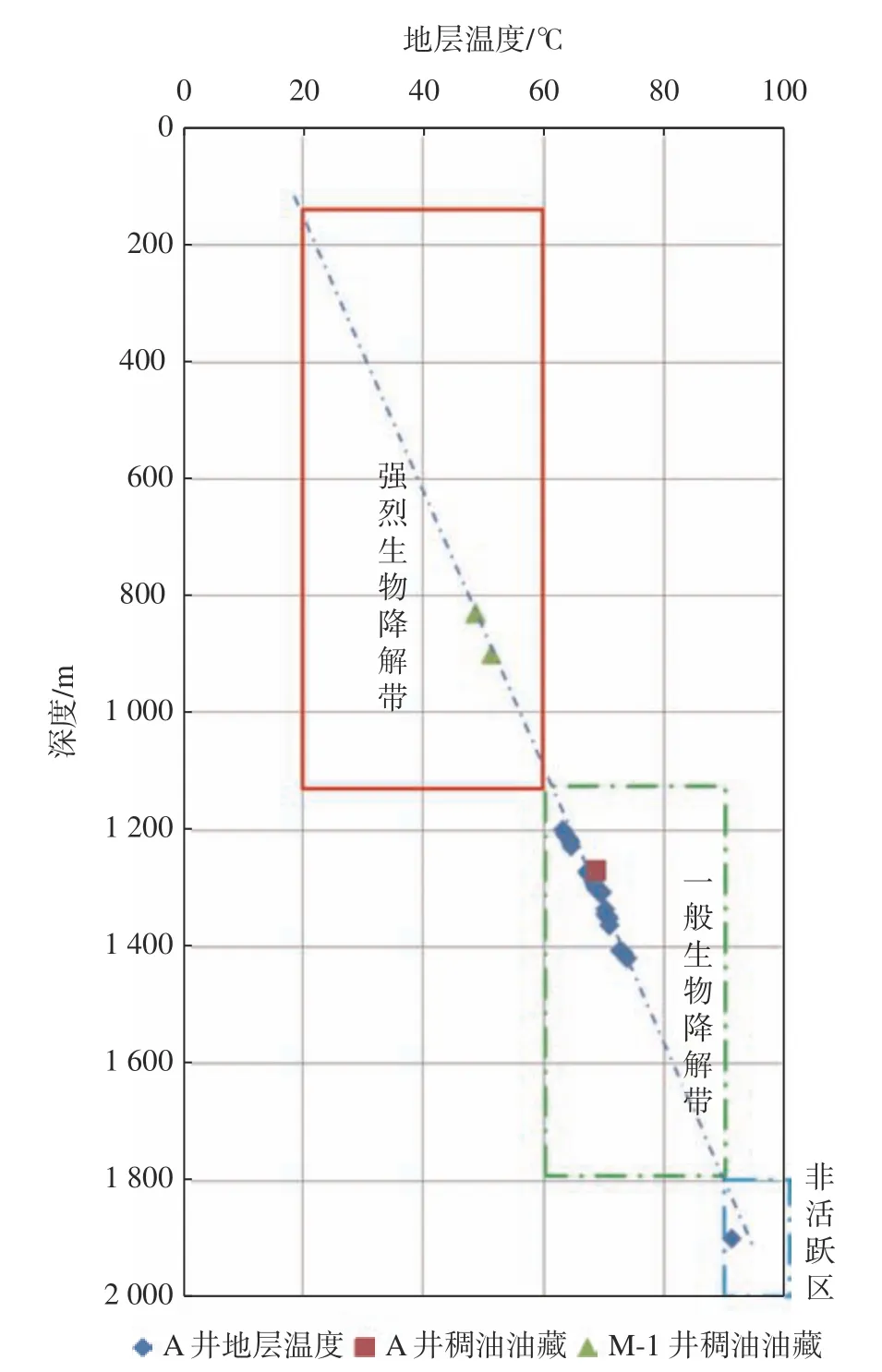

(3)水洗作用加剧原油稠化

一般认为地层温度越高、地层水矿化度越低,水洗作用越强。A井角尾组油藏为底水型油藏,这种油藏油层与地层水大面积接触就会导致地层水在流动过程中选择性带走部分可溶性烃类物质,能够使原油变稠。但是该井油藏地层温度基本处于68.8 ℃,地层水矿化度为33 312 mg/L。地层温度相对低,地层水矿化度高,流动速率低,水洗作用影响效果不明显,仅仅能够加剧原油的稠化 (图4)。

图4 涠西南凹陷D洼稠油成因机理模式图Fig.4 Genetic mechanism model of heavy oil in D Sub-sag of Weixinan Sag

3 成藏条件及资源潜力分析

3.1 油气来源

杨鹏程等人(2017)[16]在对涠西南凹陷D洼流沙港组优质烃源岩研究中指出:D洼主力烃源岩流沙港组为深湖相沉积的泥质烃源岩,有机质类型为I-II2型。而本文利用A井取心资料实验数据分析认为A井区流沙港组二段泥岩厚度小,有机质类型为II2型,Ro值基本在0.4%,现今处于未熟阶段,供烃能力有限。而通过A井原油饱和烃色质谱分析发现藿烷系列(m/z=191),三环萜烷含量较低,伽马蜡烷(Gam)含量较低,显示原油主要来自于淡水湖相;萜烷系列(m/z=217),C27规则甾烷含量较高,应该以藻类等低等生物来源为主(图5)。

图5 A井角尾组原油生物标志物参数交会图Fig.5 Cross plot of crude oil biomarker parameters of Jiaowei Formation in well A

A井原油甾烷分布形式与D洼钻揭几口井原油以及流二段泥岩相似,推测来源相同,均来自于D洼流二段烃源岩,同时原油甾烷成熟度参数显示原油均为成熟原油,与D洼原油成熟度相当。

另外,A井角尾组原油组分碳同位素与D洼原油相当,且原油组分碳同位素具有δ13C非烃>δ13C沥青质>δ13C芳烃>δ13C饱和烃的排序特征(图6),因此认为A井角尾组原油与D洼原油具有良好的亲缘关系,应该为同源。

图6 A井角尾组原油及D洼S油田原油组分碳同位素Fig.6 Carbon isotopes of crude oil components in Jiaowei Formation of well A and S oil field in D Sub-sag

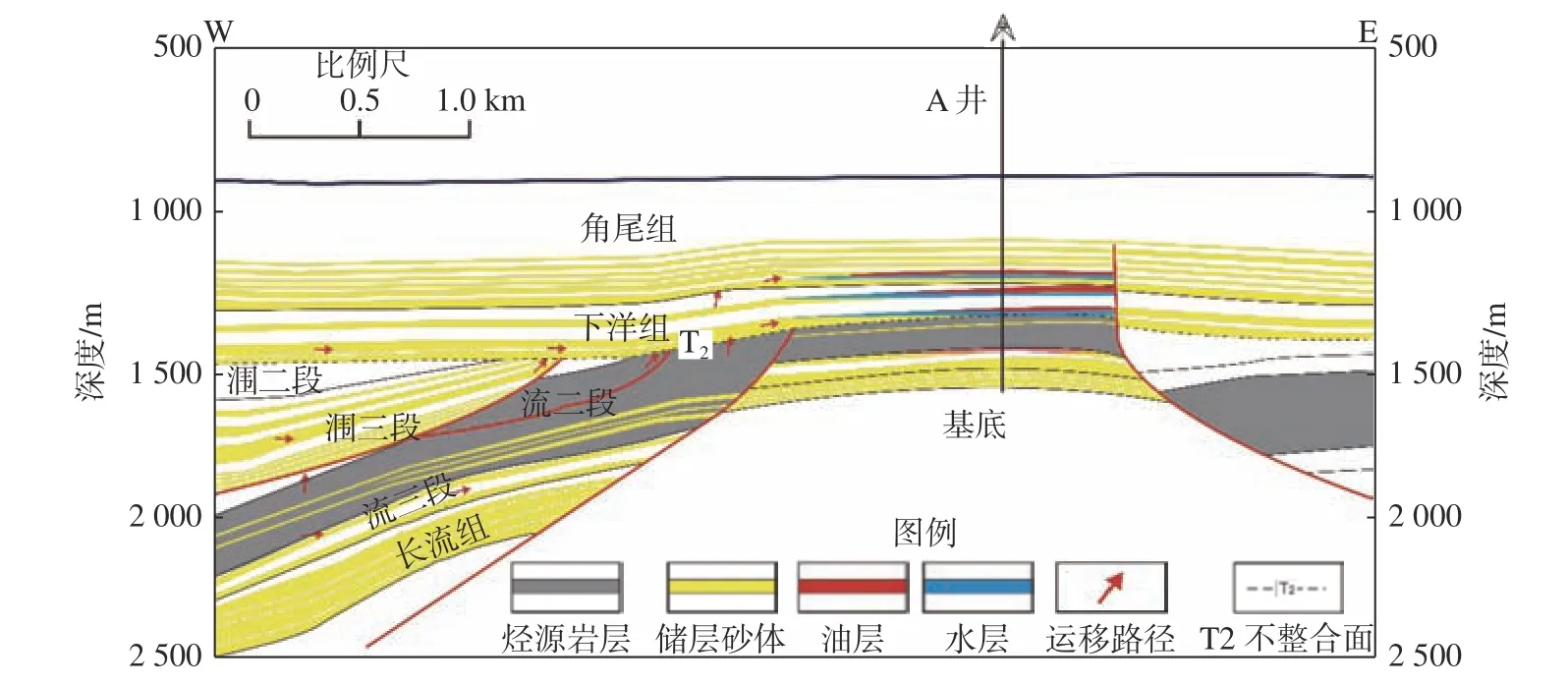

3.2 油气运移及成藏

在构造背景上,A井位于D洼东部斜坡构造带高部位,是油气沿南构造脊长距离运移的有利指向区。在储层砂体分布上,角尾组、下洋组储层砂体发育且横向连续性较好。在构造脊的控制下,一部分油气顺断面向上运移至T2不整合面至A井角尾组、下洋组储层砂体;一部分D洼油气进入涠洲组在横向上顺涠洲组砂岩运移通道,向构造脊高部位运移再沿不整合面断裂向A井角尾组、下洋组运移聚集成藏(图7)。

图7 D洼东部斜坡带A井成藏模式图Fig.7 Reservoir forming model of Well A in the eastern slope belt of D Sub-sag

3.3 新近系资源潜力分析

(1)有利的输导体系

D洼T2不整合面以上角尾组、下洋组圈闭发育。而T2界面以下古近系断裂发育,流沙港组油气在垂向上可通过断裂、不整合面等运移通道向角尾组、下洋组等储层砂体运移聚集成藏。在横向上,角尾组、下洋组、涠三段等储层砂体发育,连通性好,油气可自D洼生烃中心长距离运移至浅层构造圈闭聚集成藏(图7、图8)。目前在D洼东部斜坡带A井角尾组已经钻揭了油气显示,这也证实D洼油气具有长距离运移至新近系浅层圈闭成藏的可能。

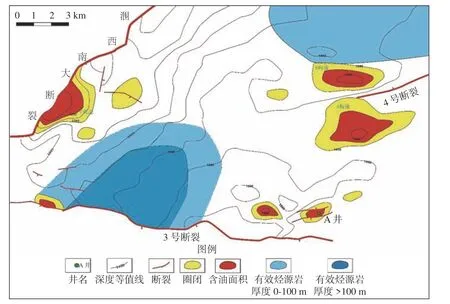

(2)埋深浅,圈闭类型好,资源丰富

涠西南凹陷D洼浅层构造圈闭面积较大,圈闭主要分布在A构造、B构造及C构造上,且构造类型以背斜、断背斜为主。A井钻揭构造圈闭已经证实浅层油气成藏的可能性,通过PetroV圈闭评价软件分别对A、B、C三个构造进行资源量的预估(图8)。计算结果显示,A构造资源量约为150×104t油当量,B构造资源量约为130×104t油当量,C构造资源量约为100×104t油当量。三个构造圈闭累计资源量达到380×104t油当量,埋深浅、资源潜力丰富,作为钻井兼探浅层目标具有一定的勘探价值。

图8 涠西南凹陷D洼新近系浅层有利圈闭分布图Fig.8 Distribution of shallow favorable traps in Neogene in D Sub-sag of Weixinan Sag

(3)浅层生物降解作用明显,易使原油稠化

新近系圈闭地层埋深较浅,微生物活跃,生物降解作用较为明显,可能导致浅层油藏发生稠化作用形成次生稠油。而考虑到稠油流体的多变性和开采技术的局限性,对于浅层圈闭的油气勘探须考虑稠油油藏的可能性。

4 结论

(1)涠西南凹陷D洼稠油具有高黏度、高密度、高沥青质、低含硫含蜡的特点,是由D洼流沙港组油气经断裂、T2不整合面及储层砂体长距离运移至浅层圈闭聚集成藏。

(2)D洼首次发现的稠油油藏跟涠西南主洼已发现的稠油油藏相似为次生稠油油藏,主要是由于生物降解作用形成。而新近系断裂不发育,地表水下渗至浅层油藏缺乏有效通道,原油氧化作用较弱。底水型油藏原油与底水大面积接触,伴随水洗作用加剧原油稠化。

(3)D洼新近系浅层圈闭发育,圈闭类型好,D洼生烃中心油气向浅层运移聚集具有良好的运移通道,易在浅层圈闭聚集成藏。但由于埋深浅,生物降解作用明显,200~1 100 m为强烈生物降解带,深度1 100~1 800 m为一般生物降解带,今后在浅层勘探应注意稠油油藏的问题。