山地城市社区步行系统优化研究

——以重庆市学田湾片区为例

2022-08-09李涵青LIHanqing

李涵青 LI Hanqing

0 引言

在我国城市建设增量发展阶段,以“车行优先”为导向的城市规划实践不断涌现,机动化出行比例持续上升。为适应城市建设的发展,这一阶段建造的城市社区多以车的尺度取代人的尺度,忽视了步行这一基本出行习惯与需求,社区内拥有步行路权的道路、步行环境要素等被忽略。截止2021 年9 月底,我国汽车保有量达到了2.97 亿辆,年底将超过3 亿辆[1]。这意味着会有更多车辆进入社区,居民的步行需求将更加难以保障。

近年来,我国城市建设逐渐向存量更新转变,绿色发展新理念成为全民共同的价值取向。于是,“步行”这一绿色、低碳、健康的交通出行方式开始回归人们的视野。受山地特殊自然环境影响,重庆的步行出行比例高达65%[2]。雷诚等[3]曾以重庆主城区为例,提出在规划操作上应系统开展从宏观、中观、微观层次的步行系统的研究与设计;韩列松等[4]则以重庆渝中半岛为例,探讨从公共交通、各类城市魅力区、步行系统设计指引三方面构建山地步行交通系统。

山地城市社区作为位于山地、丘陵地貌中的城市社会聚落单元[5],是居民重要的生活场所。受地形起伏的影响,其功能设施、公共空间等分布于高低错落的地形之中,形成了以步行交通为组织的山城街巷院生活空间;但现有步行网络面临着连通性低、步行环境被侵占、安全性差等问题。考虑到现有研究较少从社区角度出发探讨步行系统的构建,因此本文尝试以学田湾片区为研究对象,通过采集地理空间数据、日常服务设施(POI)数据、街景等多源数据,构建步行友好性评价模型,探寻山地城市社区步行系统优化策略。

1 研究对象

1.1 学田湾片区概况

学田湾片区地处重庆渝中区中部,靠近嘉陵江畔南侧,是由人民路、中山三路、枣子岚垭正街围合出来的区域(图1),占地面积约17 hm2,总人口数量约为22 180 人。研究范围内的学田湾社区和春森路社区因具有独特的社区风貌、历史人文资源,被划定为渝中区10 大特色老社区。其中,历史人文资源包括留真照相馆、“一双绣花鞋”、国民党革命军委员会、红军院等抗战文化遗存。周边公共交通资源丰富,大部分地铁和公交换乘站可在15 min 步行时间内到达(图2),便利的交通加强了片区与城市其他区域的可达性。

图1 学田湾片区区位图

图2 学田湾片区15 min 等时圈

按照渝中区步行系统规划,学田湾片区是全长4.5 km 山城抗战人文线中重要的一环(图3),是串联起大礼堂、中山四路、大田湾及文化宫传统风貌区的重要城市空间载体[6]。因此,优化步行系统,提升步行空间品质、打造步行友好性社区对构建渝中区步行系统和高品质更新改造特色老社区具有重要意义。

图3 抗战人文线

2 学田湾片区步行友好性多因子评价模型

步行友好性是一种空间属性,强调物质空间环境对人们步行出行的引导能力[7]。从类型上,居民步行行为可分为通勤型(以去往公司、学校等为目的)、生活型(以获取日常生活服务如购物、医疗、餐饮等为目的)和休闲型(以休闲散步、锻炼、邻里交往等为目的)。

2.1 评价模型多因子的选取

近年来,国内外不少学者对步行友好性的评价因子进行了分析研究。Saelens等[8]认为,影响步行出行的因素主要是土地使用方式。只有通过紧凑的土地开发模式,使不同用途土地之间空间分布临近或混合,才会具备吸引居民步行前往日常服务设施等目的地的可能性。Robert Cervero等[9]通过对波哥大城市的分析,得出高连通性密集道路网络与居民出行频率之间存在正相关。卢银桃等[10]认为,只有日常服务设施的种类和空间布局在步行可容忍范围内,才具备居民步行出行的前提条件。Amy I.Zlot等[11]通过对美国个人交通数据调查评估发现拥有更多公园绿地的社区步行频率明显更高。C.E.Kelly等[12]认为,步行道路的整洁美观程度、通过马路时的安全性等环境因素会影响步行行为。Michael Southworth等[13]认为,步行道路侧界面通透度、街道家具设置等会鼓励步行行为的发生。

基于步行道路的绿化程度、占道情况、过街设施等,中国自然资源协会对国内71 个城市进行了步行友好性评价[14]。

2.2 构建步行友好性多因子评价模型

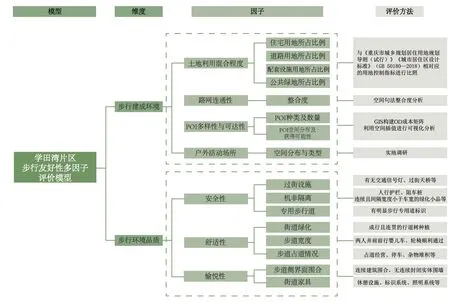

步行友好性受多方面因素影响,具体可概括为两个维度,即:①步行建成环境,包括土地利用混合程度、路网连通性、POI 多样性与可达性、户外活动场所的空间分布与类型等;②步行环境品质,包括安全性、舒适性、愉悦性等。基于此,可构建学田湾片区步行友好性多因子评价模型(图4)。

2.3 数据来源

2.3.1 步行建成环境

(1)土地利用混合程度以现状各类用地占比表示,该数据来源于渝中区建设用地现状图,借助AutoCAD 软件辅助计算。

(2)路网连通性以空间句法分析中的整合度为标准进行测量。以10 min 社区生活圈为基准,构建距离半径为600 m 的空间句法轴线图模型。模型数据来源于OSM 软件,并基于实地调研和高德地图进行校对。

(3)POI 多样性与可达性可以从POI 种类以及10 min 步行距离中获取设施的可能性两方面共同测度。从高德开放平台下载距离半径为600 m 的POI 数据,并分为与步行活动相关的8 类。将路网、POI 数据导入ArcGIS 软件,以小区为起始点、POI 为目的地,以80 m/min 的步行速度,构建OD 成本矩阵,借助空间分析工具生成可视化结果。

(4)户外活动场所基于实地调研,获取空间分布情况与主要活动类型。

2.3.2 步行环境品质

以实地调研为主,辅以百度街景,获取片区细节要素。

3 结果分析

3.1 步行物质环境

3.1.1 土地利用混合程度

对各类建设用地现状进行统计(图5):片区内居住用地占比最高,为56%,配套设施用地占比为16%,此两者数值处于图4 的用地控制指标步行友好适宜值范围之内(居住用地55%~65%、配套设施12%~22%);道路用地占比5%,未达适宜值(9%~17%)下限;公园绿地占比最低,仅0.6%,远远小于适宜值(3%~4%)。此两类用地占比少,抑制了步行行为的发生。

图4 学田湾片区步行友好性多因子评价模型

图5 现状建设用地分析图

3.1.2 路网连通性

从图6 可以看出,学田湾正街、枣子岚垭正街、下罗家塆路的整合度较高,说明到达此3 条道路的困难程度低,会有更多的人群在此处聚集,具有更高的公共性与中心性。整合度低的道路多为社区内部断头路,这意味着从社区内部出发,想要到达目的地需要穿越更多的道路,增加了步行出行距离,不利于步行活动的产生。

图6 路网整合度分析图

3.1.3 POI 多样性与可达性

POI 在数量上排名前三的是购物服务类、餐饮服务类和生活服务类(图7),其数量均超过500 个;数量最少的是体育休闲服务类设施,仅有56 个。设施在空间分布上差距较大,人民路、学田湾正街、下罗家塆路分布密度高,其中,学田湾正街沿线能获得的设施数量达440 个;而春森路南端和枣子岚垭菜市巷周边分布密度低,可获得设施数量不足50 个。

图7 POI 种类与分布图

从图8 和图9 可看出,85%以上的小区获取设施服务的可能性较高,在空间上主要沿学田湾正街、下罗家塆路分布;而位于春森路南部的春森路65 号院、6 号院、和谐社区获取设施的可能性最低。此外,通过对图9 各类设施可达性的分析可知,科教文化、体育休闲、医疗保健、交通设施服务设施可达性较差。

图8 POI 可达性分析图

图9 分类设施可达性分析图

3.1.4 户外活动场所

户外活动场所类型主要有3 类,即:道路交叉口放大区域、建筑后退形成的前广场、小区内部活动平台(图10)。活动类型较为单一,以闲坐交谈、摆摊经营为主,场所活力不高;尤其是小区内部活动平台设施陈旧,常与生活垃圾堆放处相邻,场所吸引力不佳。

图10 户外活动场所

3.2 步行环境品质

3.2.1 安全性

过街设施分布情况最好的是学田湾正街,共有5 处人行横道标线;其次是中山三路,有3 处人行天桥;枣子岚垭正街表现普通,400 m 路段内仅有1 处人行横道标线。机非隔离设施主要为连续护栏,在隔离车行和步行的同时,也阻隔了步行者的过街自由(图11)。

图11 步道安全性

3.2.2 舒适性

步行道路普遍狭窄,机动车停车、市政设施布置、商贩摆摊经营几乎占据了步道一半空间,车行道成为了步行者唯一的步行空间(图12)。街道绿化情况较好的为中山三路、枣子岚垭正街、学田湾正街,有成行且连续种植的行道树,能为步行者提供树荫空间;而其他道路上仅零星种植几棵行道树,甚至完全裸露。这些因素均导致了步行环境无法到达舒适性的要求。

图12 步道舒适性

3.2.3 愉悦性

步道侧界面有建筑和围墙(图13)两种围合方式,其中:建筑立面现状风格多样、混杂,部分建筑底层界面缺少业态,活力不高;连续封闭的实体围墙单调乏味,阻碍步行者与周边环境产生互动。另外,单一化的街道家具设置难以满足步行者多样化的使用需求:以休憩座椅为主的街道家具少量分布于人群集中活动的地方,道路交汇处缺乏指示标识,历史人文节点也缺乏文化展示类标识。这些消极的因素都会降低人们在步行过程中的愉悦性,降低行人驻足停留的可能性。

图13 步道愉悦性

4 多因子导向下步行系统优化策略

4.1 功能混合

以构建10 min 社区生活圈为标准,优化服务设施空间布局,突出片区特色。在设施整体布局合理的前提下,提高多样性,加强空间临近性做到功能混合布局,增加居民在可容忍步行距离内获取更多设施的可能性。例如,可在连通性较高的学田湾正街、下罗家塆路增加体育休闲服务类设施数量,与餐饮、生活服务设施协作,满足居民休闲健身需求;同时,可增加文化服务设施数量,形成特色设施,突出学田湾历史文化底蕴深厚特色。

4.2 场所诱发

改造既有户外活动场所,构建多层级多类型场所体系,增加布局合理性,为居民提供类型丰富、能承载更多行为的户外活动场所。其中,一级户外活动场所具有突出公共性、辐射范围较大,如位于学田湾正街的大阳沟菜市场;二级户外活动场所私密性较强、辐射范围较小,如春森路和枣子岚垭正街的局部放大区域、社区内部开敞空间等。建议利用散点分布的活动场所形成小广场、小绿地,形成多类型可供居民休闲健身、喝茶打牌的场所。

4.3 路径连通

重新梳理研究范围内的现有道路体系,根据实际需求,局部打通断头路以加强路网连通性。这里的断头路主要有2 类:一类是受限于山地自然条件,坡地、断崖、堡坎等地形成为阻碍机动车通行的天然屏障;还有一类是受封闭住区门禁、围墙等因素制约,道路被迫成为断头路。

针对第一种情况,可通过增加山地特有的阶梯步道打通上下两层的壁垒,强化山地城市社区街巷“院”空间体系(图14)。此类阶梯步道是立体化步行系统的重要组成单元,能串联起因受到地形限制而割裂的社区,加强了竖向交通连通性,是居民日常生活、休闲交流的重要承载平台与纽带。

图14 街巷“院”空间体系

针对第二种情况,在保证住区安全的情况下,局部拆除封闭住区围墙,并在特定时间段解除住区门禁以减少步行绕路的距离。

4.4 品质提升

4.4.1 安全性

协调人、车两者间的矛盾冲突,保障步行活动安全与车行效率。在人民路、枣子岚垭正街每隔300 m 增设过街设施;在道路交叉口及临近购物中心、学校、文化宫等重要服务设施、人行过街横道前20 m,对车行道采用红色涂装的形式,以醒目颜色提醒车辆减速慢行,注意避让行人。

4.4.2 舒适性

对道路进行分类,转变机动车主导地位,通过共享空间提高步行舒适性,使人与车拥有平等使用街道空间的权利。根据道路功能,将片区内道路分为通勤服务型、生活共享型、休闲娱乐型(图15)3 种。

图15 3 种类型的道路断面图

(1)通勤服务型道路连接城市其他区域并串联片区内各功能区,衔接公交、轨道等公共交通站。该类型道路要求设置机非隔离设施,避免人车间的相互干扰,保障两者的出行体验。

(2)生活共享型道路处于同一标高平面,模糊人与车之间的界限。该街道服务于所有使用者,其共享空间可供商贩摆摊经营,也可开展社会活动,在重大节庆等特殊时段,还可将此街道转变为更大的户外活动场地,营造具有烟火气息的社区生活场景;临街建筑可形成半开敞式空间形式,置入业态,促进步行空间与建筑空间相互融合,拓展步行空间。

(3)休闲娱乐型道路以阶梯步道为主,是促进邻里交往的重要空间场所。

4.4.3 愉悦性

塑造连续、有序的建筑立面,打破封闭无趣的围墙界面,增补多样的街道家具,提高步行愉悦性。深入挖掘丰富的历史文化资源并提炼文化元素,综合运用至建筑立面、商铺广告牌的更新与街道家具中。连续的封闭围墙可采用局部打通或彩绘的方式,来加强侧界面通透度与丰富性。增加体育活动类、指示类街道家具;结合街道绿化,对休憩、体育活动等设施采用半围合及围合式的布局形式,以促进社交活动的自发发生。指引类标识应设置在道路交汇处,需明确清晰地指明道路名称、各类目的地的正确方位与道路。文化展示类标识应分布在历史人文资源点周边,可采用电子互动显示装置,如提供历史建筑3D模型,使人们更直观地了解建筑特征。

4.5 平台搭建

搭建多样化公众参与平台,改善以往公众被动服从规划设计的状态,让多方力量参与到步行友好性建设中。居民作为社区生活的主体,建设步行友好性社区与其多元化诉求和切身利益息息相关,这需要社会组织、居民直接参与到设计、决策、实施、维护管理等环节中,能充分表达出自己的意见;政府相关部门也应建立相应的监管机制,使公共参与的权利得到保障。

5 结语

步行系统作为一种满足山地城市社区居民生活需求的交通出行方式,其作用无可替代。本文以学田湾片区为例,从步行建成环境和步行环境品质两个维度构建步行友好性评价模型,分析社区现状问题,并从功能混合、场所诱发、路径连通、品质升级、平台搭建等5 个方面提出优化策略。由于一些客观因素,本研究尚存在以下不足:一是评价模型侧重步行建成环境和环境品质,忽略了步行主体的社会属性,如年龄、职业;二是评价模型的两个维度彼此独立,在后期的研究中,可将两者联系起来,赋以不同的权重,进一步量化步行友好性评价标准。