山城重庆街道设计的实践与思考

2022-08-09徐慧芬

徐慧芬

(重庆市设计院有限公司,重庆市400015)

0 引 言

受自然坡度、地质条件和土地资源等因素制约,山城道路建设的复杂性尤为突出。山城重庆“城中有山、山中有城”的立体路网虽初见端倪,但“千路一面”的情况普遍存在,并面临着交通畅通、街区活力、历史传承等方面的压力与挑战。因此,探讨山城道路如何向以人为本的街道转变是当前的迫切需要。

1 山城重庆道路现状

1.1 城市出行比例

重庆市的道路交通呈“步行+ 机动化”的二元化出行。在全方式出行结构中:步行出行比例逐年下降,由2002 年67.7%下降到2018 年的43.6%;小汽车出行比例持续上升, 由2002 年的4.7%上升到2018 年的19.7%[1]。

1.2 道路特征

重庆市道路路幅窄、坡度陡,且路网密度低,除快速路外,主、次干路及支路的路网密度均低于规范下限。较低的路网密度造成了路网连通性差,主通道流量过于集中。随着汽车保有量的持续增长,干路拥堵、节点滞留等问题愈发突出。

1.3 步行空间

部分依附于车行道的人行道,对行人需求考虑不足,仅停留在满足人行道最小宽度值层面,导致扣除树池、城市家具宽度或被侵占宽度后的实际有效通行空间受限,步行安全性和舒适性较低(见图1、图2)。

图1 人行道破损严重

图2 人行道空间被侵占

1.4 公共空间

基础设施仅满足使用功能,忽略了对城市功能的综合性、人文性和多样性的考虑,使道路设施、沿街建筑和公共空间缺少人文关怀和温度,技术与艺术的融合少,使道路缺乏艺术性,城市缺乏活力。

下面结合重庆市生活性、景观性和交通性街道[2]的设计实践,从改造效果、难点等方面进行介绍,为后续工程提供借鉴。

2 生活服务街道设计实践

生活服务街道可利用较宽的建筑退界补充步行通行区,设置交往、交流与休憩活动空间,进行个性化空间环境设计。人和街项目在这方面做了有益尝试。

人和街位于重庆市渝中区大溪沟片区,毗邻重庆人民大礼堂。该片区是以居住为主,服务性商业和公共设施为辅的传统老街区,多家市级单位及科研单位坐落于此,第三、第八山城步道串联其中。图3为人和街区位图。

图3 人和街区位图

2.1 合理分配道路断面

人和街长约600 m,是承担集散和服务性交通的次干路。原车行道8 m 宽,无法满足上学、通勤高峰期集聚交通。

道路改建时,在保证人行道宽度的前提下,压缩南侧人行道2.5 m,使车行道拓宽为10.5 m(见图4),人行道保留5 m。采取单向3 车道通行,避免沿线频繁开口的交通干扰。交叉口处采取增加进口车道数、减少路缘石半径等稳静化措施(见图5),提高通行效率。

图4 车行道改造前后对比图

图5 交叉口改造前后对比图

2.2 创造友好步行环境

人和街周边细密的路网有利于步行出行,但原人行道便捷性差,山城第三、第八步道因标示性不强、人性化设施不足,使用率不高。

改造时,一是通过管网落地及规整设施带等措施,细化通达安全的步行空间,保障步行路权;二是重新铺装人行道,设置彩色沥青及标识,提高步行舒适度和辨识度(见图6)。

图6 步行道改造前后对比图

2.3 挖掘街道空间资源

通过增设开敞空间、打造门户节点、设置景观墙,以及改造建筑外立面等措施,塑造以人为本的活力街道。

充分挖掘退线空间,开辟路边休憩场所“紫翠园”(见图7),使鲜有行人驻足或使用的区域,成为短暂停留和休憩的交流空间。

图7 紫翠园街角空间

利用被道路、绿化、建筑切割的闲置空间打造公共空间,设置产业园文化地标(见图8);利用原公交首末站搬迁地块增设街道广场,方便人们驻足欣赏城市风景。

图8 产业园街角空间

修葺景观墙,改变原有生硬、陈旧的道路面貌,提升道路文化品质,展现街道的历史底蕴。

改造建筑外立面,力求不同时期、不同风格的建筑色彩和谐共存,保留建筑与街道半公共半私密的城市肌理,培养街道生活及社交往来。

3 景观休闲街道设计实践

景观休闲街道可着重将人行道与沿线绿带进行一体化景观设计,灵活设置休憩节点和景观设施,扩大休闲活动空间。中山四路即为此范本。

位于渝中区上半城的中山四路,基本延续清朝时街道形态,尺度宜人,是典型的传统风貌街道。道路全长约650 m。道路周边分布有重庆市人民政府、学校及诸多文物保护建筑(见图9)。

图9 中山四路文物保护建筑

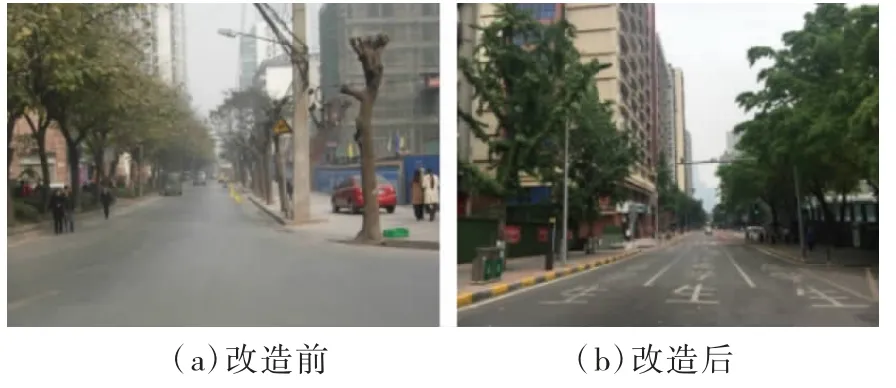

3.1 以人为本分配路幅

中山四路道路车行道宽12 m,双向4 车道。在道路的历次改造中,“人行交通”始终优于“车行交通”(见图10),摒弃了压缩人行道增加道路通行能力的做法,而是采取沥青路面病害修复、交叉口组织优化及智能管理等措施,保证道路畅通(见图11)。

图10 中山四路断面布置图

图11 车行道改造前后实景对比

3.2 打造怡人道路景观

采用深灰色透水砖对人行道和树池进行铺面,提高步行舒适性;采取稳静化措施保留平面过街,符合街道定位。

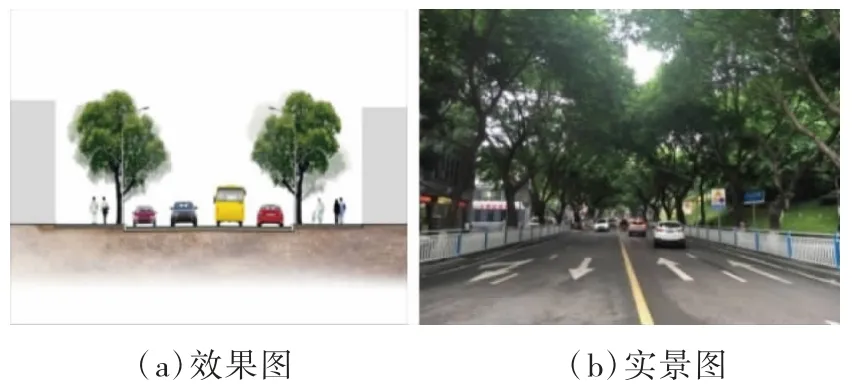

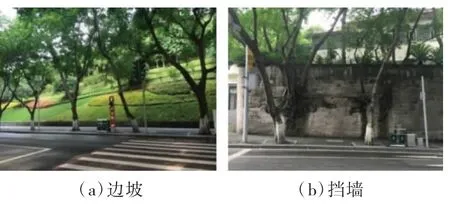

协调道路绿化布置,打造绿色街道(见图12):保留原有道路两侧的黄桷树和小叶榕;增加有色植被,丰富边坡景观效果;挖掘堡坎段景观亮点,体现山城地域特色。

图12 独具特色的道路景观

在尊重历史的基础上,按照“因地制宜、整旧如旧”原则,保留历史文化元素,美化原有陈旧凌乱的建筑外部设施,为建筑注入新的生命力;对沿线众多特色文化建筑用仿古砖贴面,展现时代风貌,并依托街道传承城市物质空间环境,延续抗战文化与历史人文氛围(见图13)。

图13 既有建筑立面整治前后实景对比图

3.3 塑造休闲公共空间

将道路红线和建筑立面退界统一考虑,打造绿色街道。设置城市阳台关注人的交流与活动(见图14),再现街道生活界面;在中山四路与上清寺相接入口处,构筑开阔的步行空间,增设休息座椅等城市家具,形成活跃的空间界面,焕发街道活力(见图15)。

图14 新建建筑与环境协调

图15 入口节点改造前后实景对比图

4 交通性街道设计实践

交通性街道宜根据交通需求对空间进行统筹分配,在保障优先级较高的交通方式后,进行整体空间打造。渝都大道(重庆老机场路)在这方面进行了成功探索。图16 为渝都大道总体平面图。

图16 渝都大道总体平面图

4.1 优先保障车行通达

渝都大道建于1986 年,南起红旗河沟立交,北至城南立交,是主城第一条高等级公路,全封闭全立交,双向4 车道,设计时速80 km/h。但是,该道路大部分路段无紧急停车道,通行能力弱,指路信息不足,且事故隐患多。

2010 年实施道路改造,将道路资源重新配置,包括车行道拓宽为双向8 车道、沿线立交改造、路基加固、隧道拓宽、桥梁拼宽等措施(见图17)。

图17 渝都大道改造前后实景对比图

其中控制性工程渝州隧道,利用既有2 车道隧道拓宽为4 车道,既保证隧道顶上江北体育休闲公园的建设,又确保道路行车的舒适与安全(见图18)。

图18 渝州隧道进出口改造前后对比图

4.2 景观打造整体空间

在保证通达功能基础上,提高城市空间艺术性:道路沿线增设银杏树等大荫浓的乔木;立交节点设置观赏性植物,形成绿篱般的景观效果;堡坎路段设置千岩万壑的塑石景观,并搭配绿色植被,软化生硬的挡墙;渝州隧道进出口栽种垂直绿化植物,营造良好的行车感受,咫尺山林间展现山城底蕴。该道路已成为重庆市陆客迎宾的第一通道。

5 结 语

山城道路独具特色,更具挑战性。针对不同类型的山城街道,从人的交通需求和生活方式出发,提升和完善道路功能,塑造街道景观和公共空间,克服新旧设施改造与扩建困难,建设畅通、活力、绿色街道。从“车本位”的道路到“人本位”街道的回归,是生态文明时代城市交通发展的方向。