飞轮离心超负荷训练应用研究进展

2022-08-03苏玉莹尹洪满

苏玉莹,尹洪满

在体能训练中受欢迎的离心力量训练方法有复合式训练和快速伸缩复合训练等及其衍生的训练方法。有研究表明,离心训练在提高肌肉力量水平和预防运动损伤方面具有较好的效果(谭恺 等,2019;Kaux et al.,2013;Lepley et al.,2015;Lundberg et al.,2013),如高山滑雪等对离心力要求较高的运动项目需要在离心阶段提供较大离心负荷才能更好地控制滑雪板的转动(Berg et al.,1995)。传统的抗阻训练在提高肌肉力量水平上有很大的帮助,但因为其离心负荷大小会受到杠杆作用的限制,只有在接近1RM最大重量负荷期间,才能够产生最大的离心收缩力。

飞轮离心超负荷训练(以下简称“飞轮训练”)是借助旋转飞轮训练器来进行训练的一种新式训练方法,它将抗阻训练和离心训练相结合,既能够保障足够的阻力,又能够根据训练的需求,控制离心收缩和向心收缩负荷的大小,其在离心阶段可以产生离心“过载”,即离心超负荷效应。离心超负荷指离心阶段的负荷刺激显著高于向心阶段的负荷(De Hoyo et al.,2015a),使其离心力训练效果显著提高。飞轮训练最早被应用在预防航天员太空飞行造成的肌肉萎缩等问题,后来逐渐被应用到康复和运动训练领域,由于其训练有效提高了运动员和大众健身人群运动能力表现和康复治疗效果而受到广泛关注。飞轮训练在国外很多高水平运动队和康复治疗机构已经被广泛应用,然而目前国内鲜见关于飞轮训练的研究。基于此,本研究梳理了飞轮训练的应用研究进展,探讨其中的作用机制及其使用策略。

1 飞轮训练的应用策略

1.1 飞轮训练器的使用方法和影响飞轮训练效果的因素

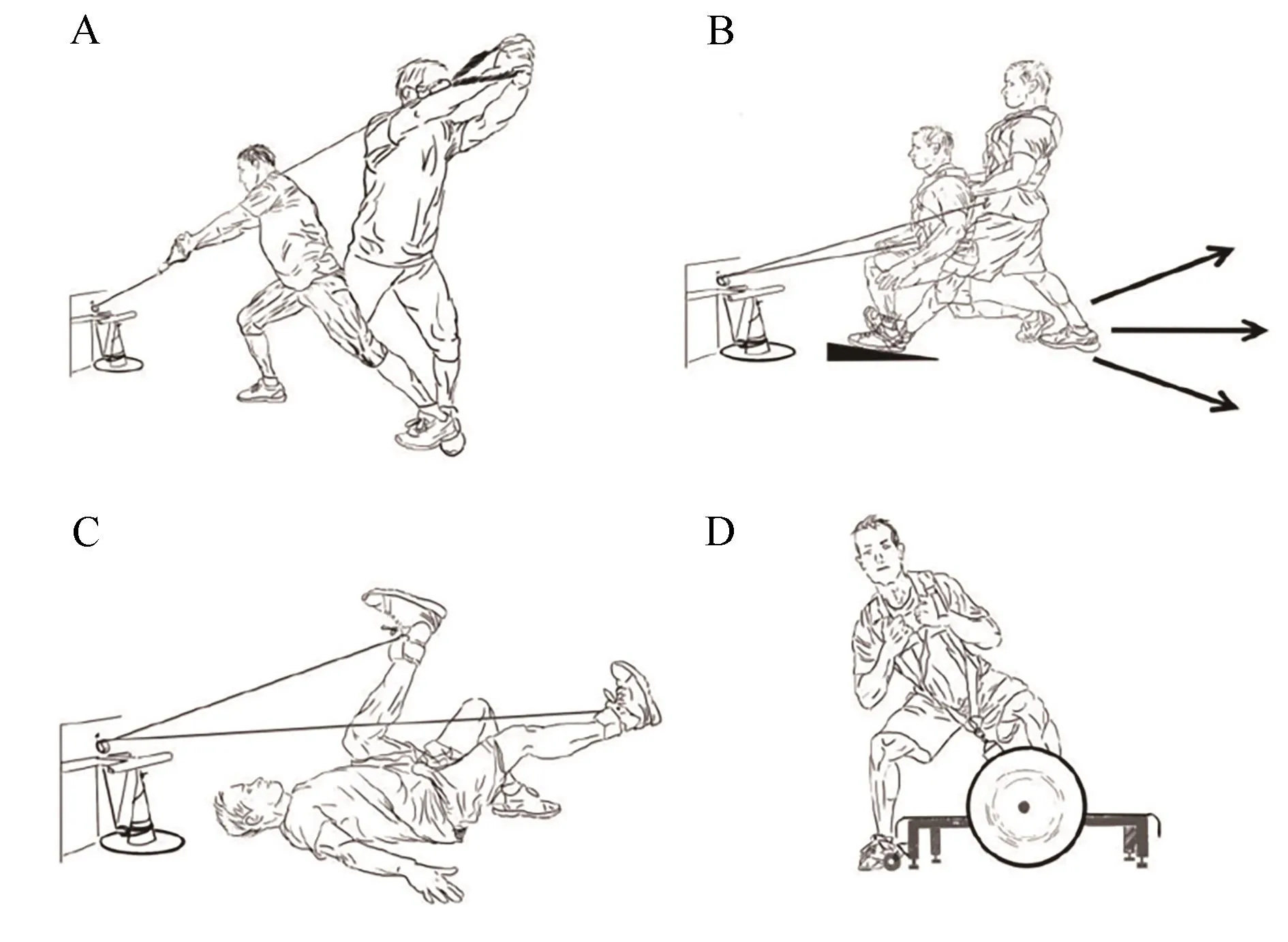

图1 使用飞轮训练器做不同形式的运动(Tous-Fajardo et al.,2016)Figure 1. Different Forms of Movements Using Flywheel Training Facility

传统的抗阻训练会根据负荷量和强度来控制训练的效果。飞轮训练也通过控制飞轮阻力片重量、姿态模式和关节活动度等来控制其向心和离心力大小。使用较大的飞轮惯性阻力可以提高肌肉最大力量和离心力,较小的惯性阻力可以发展肌肉快速力量和爆发力(Tous-Fajardo et al.,2006)。在不同的训练计划下,可以通过控制关节的活动度来发展向心和离心力大小。当运动员增加关节活动度时,可以有效地训练运动员向心力大小。反之,当减少关节活动度时,可以有效训练运动员的离心力大小(Tesch et al.,2017)。运动员在进行向心收缩后,会立即进行离心收缩,如果控制好关节活动度,离心力可以高出向心力 20%~30%(González-Badillo et al.,2010)。数字化体能训练逐渐被重视,飞轮训练更是数字化体能训练的一个缩影。飞轮训练器加入了蓝牙传输装置和测力装置,可以将运动员训练时产生的离心力和向心力大小及时传送到电脑。这样在一定程度上避免了训练过度,也能根据运动员不同的需求进行个性化训练。如运动员的腘绳肌离心收缩能力差容易造成拉伤,可以根据电脑显示的数据,合理调整离心力大小,使训练更加科学化和个性化。

1.2 使用飞轮进行训练的应用准则

不同人群使用同一惯性飞轮训练时会起到不同的训练效果,这主要由训练者的力量水平不同造成的。使用飞轮训练需要不断地加速、减速、变向和缓冲相结合,且训练者训练的前提是需要有一定的核心稳定性(De Hoyo et al.,2015a,2015b),如果身体稳定性差,运动中飞轮施加身体的力就会产生变向,训练者给飞轮多大的转动力,飞轮反过来会给训练者多大的力,如果不选用合适的阻力,就可能导致身体失去平衡,造成损伤。另外,当随着飞轮的重量逐渐增加时,峰值力也会小幅度的增加,这会给训练者提供较好的离心超负荷训练(Yoshida et al.,2016)。对于有较好力量训练水平的运动员来说,使用惯性大的阻力片进行飞轮训练可以产生更好的效果,而当力量水平薄弱的运动员使用较大惯性训练时,肌肉力量无法克服飞轮施加的阻力,也就无法产生较好的离心超负荷,训练质量难以保证。标准的飞轮等惯性训练方案(4组7次重复,两组之间休息90~180 s)应每周不超过3次,对于运动能力较差的运动员,两组之间休息应大于180 s(Owerkowicz et al.,2016)。如果同一天内接受有氧和飞轮抗阻训练,有氧应在飞轮训练前6 h内完成(Tesch et al.,2017)。如果想要训练爆发力,应选择较低的惯性。当训练计划为力量训练时,应选择高惯性,并且注意不要大量和频繁的进行飞轮训练。

1.3 使用的安全性问题

一般认为,离心训练会导致延迟性肌肉酸痛的发生(Fernandez-Gonzalo et al.,2012),因此探讨飞轮训练使用的安全性问题尤为重要。Fernandez-Gonzalo等(2014b)对16名男性和女性进行4组7次飞轮仰卧深蹲训练,采取血液样本48 h和72 h后的血浆肌酸激酶(creatine kinase,CK)和乳酸脱氢酶浓度(lactate dehydrogenase,LDH)测定(肌肉损伤会导致CK和LDH浓度的升高),结果表明,CK和LDH在最后一次测试时均维持在基线水平。飞轮训练对男性和女性肌肉损伤的不良影响并不明显,男性和女性似乎都能够承受这种离心模式。Hortobagyi等(2002)对20岁的年轻人和69岁的老年人进行7天的飞轮干预训练,通过电子显微镜发现年轻人和老年人肌肉中均没有肌纤维破裂的现象,并且短期内肌肉力量有增长的趋势。Carmona等(2015)对10名健康男性进行7组10次的飞轮半蹲干预训练,在训练结束的24 h、48 h和144 h后测试血清肌球蛋白和CK,快肌球蛋白在48 h内持续增加,一直维持到144 h,慢肌球蛋白无变化,CK浓度在24 h内有增加,48 h后恢复到基线水平,飞轮的干预训练短期内会造成快肌纤维的破坏而对慢肌纤维影响不大。以上研究全部是针对普通人群安全性问题的探讨,可见合理的安排飞轮训练计划不会对肌肉造成较大的副作用。因此,为确保以良好的状态进行训练,减少损伤和肌肉酸痛的发生,建议在训练前对训练者进行相关知识的培训,掌握飞轮训练的原理,根据自身训练水平逐渐增加训练负荷,并进行负荷的监督和熟悉,以确保训练效果的稳定增加。

2 飞轮训练的作用机制

2.1 SSC模式下的离心超负荷

旋转飞轮通过储存的动能施加给训练者一定的阻力,训练者的目标就是不断抵抗这种运动,肌肉不断重复向心-离心训练,从而完成一个又一个快速的循环。这种利用飞轮惯性原理带动绳索不断做“拉长-缩短周期”模式类似于快速伸展缩短周期(stretch-shortening cycle,SSC)(Komi et al.,1987)。飞轮训练依赖于较高负荷的离心阶段和短暂的高SSC活动(Tesch et al.,2017),使其在短时间内离心阶段肌电活动大于向心阶段的肌电活动(Norrbrand et al.,2011)。短时间的SSC运动可以提高肌肉力量发展速率(ratio of force development,RFD)加强肌肉的快速发力能力(李志远等,2019)。

飞轮训练在向心阶段结束后,较短的时间产生延迟使其动能消耗时间被压缩和动作的断裂,这时飞轮已经将动能全部储存使飞轮向相反方向回旋,带动训练者做离心运动,在离心阶段用较短的时间完成能够抵抗向心阶段产生的冲量,使离心阶段的负荷大于向心阶段,产生“过载”,即离心超负荷(Tous-Fajardo et al.,2006),离心超负荷使机体承受更大的负荷刺激,募集更多的肌纤维参与运动(郑天晨,2019)。研究认为,离心超负荷比传统抗阻训练离心阶段肌电活动更高,这可能是依赖于这种独特的离心“过载”特性(Norrbrand et al.,2010)。与杠铃等训练相比,飞轮训练既能够确保足够的阻力,又能使运动员提供最大的努力。当运动员进行飞轮训练时,由于其不涉及生物力学杠杆问题和轴承的摩擦力几乎可以忽略,离心阶段和向心阶段飞轮产生的惯性几乎相同,因此,肌肉离心超负荷远远超过了利用杠铃所产生的离心力,有效弥补了传统抗阻训练离心收缩阶段阻力过小的弊端。

2.2 个性化的适应性阻力

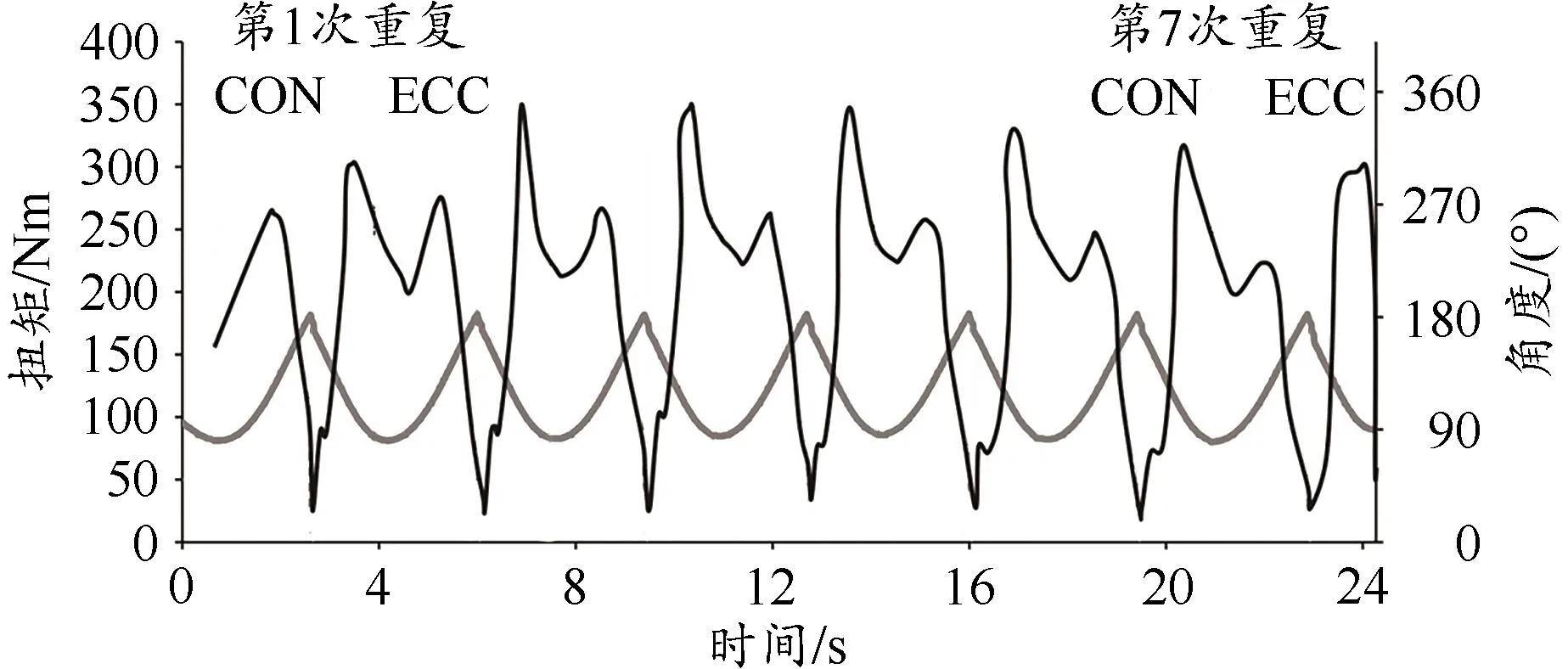

传统抗阻训练在训练中只能提供一个固定负荷,固定负荷的刺激会随着后期的疲劳出现使训练效率降低,而飞轮训练可以根据训练者发力的变化呈现出动态的个性化适应性阻力,即训练者发力程度和飞轮施加的阻力成正比(Chiu et al.,2006)。当受训人员在向心阶段发力越大,飞轮转动速度使动能存储能力越大,后期离心阶段负荷更高,离心超负荷的刺激就会更好。这会使训练者每一次的训练都能提供最大的努力去完成,训练负荷强度会随着疲劳程度的下降逐渐下降(图2)。因此,针对不同训练水平的人群都能够为其提供个性化的适应性阻力。

图2 一组7次最大重复的飞轮训练峰值扭矩(Tesch et al.,2017)Figure 2. Flywheel Training Peak Torque of A Set of 7 Times Maximum Repetitive

2.3 神经系统的动员能力

离心训练可以对神经系统产生更好的适应性动员变化,受训者能够充分动员特定动作中的原动力,更好地协调相关肌肉的激活,如在早期的训练后力量显著提高或肌电图记录肌肉活动增加,但没有肌肉质量的增加(Hedayatpour et al.,2015)。Fernandez-Gonzalo等(2014b)通过对16名男性和16名女性进行6周的飞轮仰卧深蹲干预训练,其训练后男性1RM提高幅度较女性提高幅度显著,考虑到肌肉质量的相对增加并没有表现出任何性别的差异,神经因素(增加的神经启动、改变的运动单元发射率和增强的运动单元同步)可能解释为男性力量增长优势的原因。Norrbrand等(2011)对10名男子运动员飞轮深蹲和杠铃深蹲后的肌电进行对比发现,飞轮训练后股四头肌的肌电活动明显高于杠铃深蹲后的肌电活动。相比于传统抗阻训练,飞轮训练在离心作用阶段的肌肉峰值功率和激活水平显著提高。Nuner等(2017)将15名橄榄球运动员随机分为飞轮训练组和传统抗阻训练组进行6组6次的模拟硬拉训练,在结束训练5 min后测试离心收缩力和杠铃提拉速度,飞轮训练组离心力和杠铃提拉速度均高于传统训练组。飞轮训练在急性条件下动员神经系统募集肌纤维参与运动显著,这或许可能与离心超负荷加快神经肌肉快速反应有关,离心收缩使大脑皮质更早的激活和肌肉活动更加的剧烈(Fang et al.,2004),并且皮质兴奋性的加强不受负重情况的影响(Sekiguchi et al.,2003),这种机制可能与外周神经促进突触前抑制的增加相关(Duchateau et al.,2016)。

花生茎腐病的发生受气象条件影响较大,特别是在苗期,如果田间管理未跟上,花生齐苗时没有进行中耕松土清棵“亮脚”,两瓣子叶未露出土表,遇天气连续睛朗,土表温度高时,极易引起近地表幼茎部烫伤染病;若遇天气持续下雨,又容易引起近地表幼茎部遭水煮而受病菌浸染后发病。根腐病和茎腐病一样,在高温多雨时发病较重,低温少雨时发病较轻。

3 飞轮训练对老年人干预效果和卧床期间肌萎缩的研究进展

3.1 飞轮训练对老年人的干预效果研究

老年人随着年龄的增加肌肉力量和质量会逐渐下降,体育锻炼是保障老年人生活质量的有效方法。Sanudo等(2019,2020)分别对36名平均年龄65岁的老年人进行随机分组干预研究,实验组利用飞轮训练器进行6周的深蹲训练,前3周使用0.025 kg/m2惯性矩和后3周使用0.05 kg/m2惯性矩飞轮。对照组只保持正常的生活习惯。实验组训练后肌肉力量、平衡能力和最大步行速度均有显著改善。Onambele等(2009)对24名平均年龄为70岁的老年人进行了飞轮训练和传统固定器械的对比研究。实验组利用飞轮进行膝关节伸展运动,对照组采取固定训练器进行膝关节伸展运动,两组的训练量保持一致,12周训练后,实验组的膝关节肌力和平衡能力明显高于对照组。Bruseghini等(2015)对12名65~75岁的老年人进行8周的自行车有氧训练和飞轮膝关节伸展训练(4.2 kg飞轮),结果表明,心血管疾病的相关指标下降并且肌肉质量和力量有显著性提高。Sarmiento等(2014)对12名女性阿尔茨海默病患者进行飞轮干预训练后,她们的步态质量得到改善,足底屈肌和踝关节伸肌得到提高。

综上所述,飞轮训练可以改善老年人肌肉力量的下降,并且对其他健康指标如平衡性和肌肉质量也有改善效果。相比于传统阻力训练,飞轮训练以非常低的代谢成本进行,因为完成一个离心动作所需要的能量仅为同一周期中向心阶段所需能量的1/5(Caruso et al.,2002)。老年人在各项身体机能下降的情况下可以以较低的代谢成本,获取更大的训练收益。建议老年人在初始训练时,每周进行1~2次低强度、低速度、中等惯性的飞轮训练。当老年人逐渐适应和感觉良好时,运动强度和速度可以适当提高(Tesch et al.,2017)。

3.2 飞轮训练对卧床休息期间肌肉萎缩干预效果的研究

当机体因不良状态(如运动损伤、骨折固定、相关疾病等)原因需要较长时间卧床休息和制动来限制身体活动时,骨骼肌外部负荷和神经激活减少,肌肉质量和力量下降所导致的肌萎缩称为“废用性肌萎缩”(周永战等,2017)。废用性肌萎缩如不进行有效的措施进行干预,极易成为代谢性疾病和器官衰竭等多种疾病的继发表现(Malavaki et al.,2015)。Tesch等(2004)对21名健康成年人进行5周的单侧下肢固定,期间实验组除下肢固定外,每周进行2~3次的飞轮膝关节伸展运动,对照组仅下肢固定无运动干预,5周后,实验组的肌肉质量和力量均未发生改变(P>0.05),而对照组肌肉质量下降了8.8%(P<0.05),表明飞轮运动可以抵消肌肉萎缩的发生。同样,Rittweger等(2005)对25名健康男性执行90天的卧床休息,除每周2~3次飞轮干预训练外,其他时间均卧床休息,飞轮训练能有效地保持卧床休息期间小腿的肌肉横截面积。Irimia等(2017)和Fernandez-Gonzalo等(2014a)研究发现,飞轮训练不仅能够维持骨骼肌的完整性,还能有效抵消肌肉的代谢紊乱。Loehr等(2011)和Rittweger等(2005)研究发现,飞轮训练可以有效缓解长期卧床休息导致的骨密度下降,其效果等同于帕米磷酸盐的注射。但是,Belavy等(2017)对90天卧床休息的成年人进行核磁共振测量发现,飞轮训练可以有效预防或减少股骨、内收肌和踝背屈/趾屈肌的萎缩,却不能阻止绳肌、大腿内侧肌肉或腓肠肌和背屈肌的萎缩。Reeves等(2005)研究发现,虽然在90天的卧床休息期间每周进行3次飞轮训练干预,但腓肠肌腱刚度还是较卧床前降低了37%。

综上所述,飞轮训练为航天员长期的太空飞行或因为骨折或相关疾病需要长期卧床休息的人员提供了一种可靠的训练方式,可以有效改善卧床休息期间肌肉萎缩和力量的下降,并且可以预防骨密度下降和代谢紊乱的发生。

4 飞轮训练对预防运动损伤和康复治疗的研究进展

4.1 飞轮训练对预防运动损伤的研究

离心超负荷训练会激活各种基因的表达,从而触发蛋白质的合成;基因激活后蛋白和细胞功能增强,导致训练后肌肉的恢复和适应,肌肉会变得更强、更厚、更快、更有力(史姗姗 等,2018;Mahoney et al.,2008)。Coratella等(2016)招募13名运动训练专业健康男性,使用飞轮训练装置进行第1轮10组10次的最大努力深蹲练习,然后对肌酸激酶活性(creatine kinase,CK)和肌肉酸痛程度进行测试,72 h内CK和肌肉酸痛程度明显大于基线,4周后同样对这13名男性进行第2轮相同负荷的训练(期间无剧烈运动),与第一回合相比,第二回合的所有肌肉损伤指标明显下降,飞轮这种离心超负荷模式导致短暂的肌肉损伤症状,4周后第二回合的训练中,为肌肉提供了保护作用。在预防肌腱损伤方面,Gual等(2016)将4个篮球队和4个排球队的运动员随机分为实验组和对照组,两组除需完成赛季内的常规训练外,实验组每周1次利用惯性矩0.11 kg/m2的飞轮训练器进行4组8次的深蹲训练,共持续24周,结果表明,常规的篮球和排球训练中每周增加1次离心超负荷下蹲训练,可以增强下肢肌肉力量而不会引发髌骨肌腱的不适。Sanz-Lopez等(2016)对健康男性利用2.7 kg(惯性矩0.07 kg/m2)飞轮进行6周的训练,每周训练两次和每次4组7次下蹲训练动作,干预结束后,被试者跟腱的横截面积和腓肠肌内侧的收缩角增加,这在一定程度上提高了跟腱韧度,降低了损伤的发生。Monajati等(2021)将20名排球运动员随机分为飞轮训练组和自重训练组,飞轮训练组利用6.5 kg(惯性矩0.13 kg/m2和0.22 kg/m2)两个叠加飞轮做双腿蹲、单腿蹲、直腿硬拉练习,自重训练组做单腿跳、下蹲跳等练习,两组共进行6周/2次的干预训练。在干预结束后,飞轮训练组在前交叉韧带评分、腘绳肌力量、10 m冲刺和膝关节伸膝力量方面显著优于自重训练组。6周的飞轮干预训练似乎有发更好的积极适应性,以保护运动员免受腘绳肌和前交叉韧带损伤的风险,并提高短距离冲刺能力。在预防腘绳肌损伤方面,Mendez-Villanueva等(2016)安排运动员进行飞轮单侧屈膝练习,并对腘绳肌部位肌群进行核磁共振评估发现,飞轮屈膝练习相比传统屈膝训练器在对腘绳肌部位肌肉刺激方面更加全面,激活效果更好。Askling等(2003)将瑞典甲级联赛的30名足球运动员分为两组,一组除正常训练外每周额外接受10周和每周1~2次的飞轮训练,另一组只保持正常的训练。结果表明,接受飞轮训练组的运动员腘绳肌拉伤率(3/15)明显低于正常训练组运动员的拉伤率(10/15),并且飞轮训练组的力量和速度也有显著提高。De Hoyo等(2015a)研究表明,基于飞轮离心超负荷训练可以减少足球运动员腘绳肌等肌肉损伤的发生率和严重程度,并且可以改善跳跃能力和短跑速度。

通过上述总结发现,飞轮离心超负荷训练在预防运动损伤方面具有积极的作用。在团队项目中,腘绳肌和韧带是最常见的运动损伤。1994—2004年,美国国家橄榄球联盟(National Football League,NFL)22名球员中发现24例髌骨肌腱断裂,队医分析发现,最常见的损伤机制是收缩伸肌的“离心过载”(Boublik et al.,2011)。飞轮训练在训练中提供“离心过载”负荷,加强肌肉肌腱的适应性。

4.2 飞轮训练对康复治疗的研究

飞轮训练在康复治疗中的应用主要集中在运动损伤的康复治疗和脑卒中患者的康复治疗。在运动损伤康复治疗方面,Romero-Rodriguez等(2011)对10名患有慢性髌骨肌腱炎的运动员进行为期6周的飞轮训练干预,通过训练前后的对比发现,视觉模拟评分和髌腱病问卷评分分别提高60%和80%,离心力增加90%。使用飞轮进行短期训练,可改善肌肉功能,减轻长期髌骨腱病患者的主观疼痛。Abat等(2015)通过经皮下穿刺电解法和飞轮训练对30名髌骨肌腱炎患者进行为期3个月的干预和长期的随访,电解技术和飞轮训练使膝关节功能有了很大的改善,并在几个疗程后迅速恢复到以前的活动水平。该手术已被证明是安全的,在长期基础上没有复发。Greenwood等(2007)将29名膝关节损伤患者随机分为飞轮伸膝训练组和固定负荷伸膝训练组,经过3个月的干预训练后,飞轮训练在改善膝关节损伤后伸肌群力量大小和运动能力方面与标准阻力训练设备具有同样的效果。离心超负荷训练的早期适应包括肌肉质量的增加以及骨密度和肌肉力量的特定部位增加,而传统抗阻训练和离心负重训练则不存在或较少(English et al.,2014)。离心超负荷提供了高速度和高力量的肌肉刺激,并且飞轮训练利用了SSC周期,与负重阻力训练相比,缩短周期的效率更高,康复时的特异性更高,适应性更强(Wonders,2019),并且低能量成本可产生积极的效果,可能使疾病中康复的个体受益,使他们很适合用于训练和运动损伤的康复。

在脑卒中患者的康复治疗方面,Fernandez-Gonzalo等(2014c)对12名有8年患病史的脑卒中患者进行8周的飞轮单侧膝关节伸展训练干预,结果表明,训练侧腿的向心和离心峰值功率显著高于非训练侧腿,步态和平衡等评分均显著提高,飞轮训练方案作为一种有效的、安全的和可行的方法可以改善肌肉功能、平衡、步态和慢性中风患者的功能表现。随后Fernandez-Gonzalo等(2016a)又进行了深入研究,将32名慢性脑卒中患者随机分为飞轮训练组和对照组,飞轮训练组每周执行两次的单侧膝关节伸展运动,共干预12周。对照组只保持正常的生活。结果表明,接受干预训练组的股四头肌体积增加9.4%,平衡性(8.9%)、步态表现(10.6%)、执行功能和信息处理速度均有显著提高,飞轮训练可以恢复肌肉质量和功能,并且改善了患者的认知功能。不仅如此,Sarmiento等(2014)对12名女性阿尔茨海默病患者进行飞轮干预训练后,老年患者的步态、下肢力量和稳定性得到了有效改善。有研究表明,通过脑功能核磁共振发现离心运动比向心运动更能吸引大脑的功能区域(Fang et al.,2004)。离心运动可以引起中枢神经系统的某些区域产生适应性改变,提高肌肉参与表现的能力(Hedayatpour et al.,2015;Tesch et al.,2017)。飞轮训练通过离心“过载”加强了肌肉和神经系统之间信息的不断交替输送,提高了神经和肌肉之间的联系。这些研究为患有神经系统障碍患者提供了宝贵借鉴。

5 飞轮训练对训练效果干预的研究进展

5.1 飞轮训练效果的急性效应

5.1.1 肌肉和肌电募集动员

肌电活动(electromyogram,EMG)反映大脑运动皮层控制下的脊髓运动神经元的生物电控制活动,可用来记录肌肉募集和激活等情况(吴琼等,2015)。研究表明,飞轮训练相比于其他重力器械可产生更高的离心EMG(Norrbrand et al.,2010;Onambele et al.,2009),这可能归因于飞轮特殊的离心“过载”特性。Alkner等(2019)和Norrbrand等(2011)通过飞轮深蹲和杠铃深蹲后的EMG活动进行对比,发现飞轮训练对股四头肌的EMG募集效果优于杠铃训练。Mendez-Vilanueva等(2016)对36名优秀足球运动员飞轮屈腿训练和固定器械俯卧屈腿训练后的肌肉使用情况进行核磁共振检验,发现飞轮训练对腘绳肌的募集效果显著。Fernandez-Gonzalo等(2016b)通过核磁共振对36名职业足球运动员单个肌肉使用进行分析,在腘绳肌成像上飞轮训练组动员肌肉51%,传统训练组动员肌肉14%。在股薄肌成像上飞轮训练组动员肌肉95%,而传统训练组动员肌肉39%。在提高身体运动能力上需要适当的发展腘绳肌,以确保腘绳肌(屈肌)和股四头肌(膝关节伸肌)之间的肌肉平衡,达到关节表明张力分布均匀(Bernardi et al.,1995),飞轮训练似乎更容易使屈肌和伸肌参与活动。

5.1.2 飞轮训练与PAP激活

后激活增强效应指通过次最大强度的抗阻训练在短时间内诱导肌肉力量和速度的急性增加的现象(post-activation potentiation,PAP)(梁美富 等,2019)。Cuenca-Fernandez等(2018)通过史密斯深蹲架和飞轮训练器对游泳运动员上肢和下肢PAP诱导后进行50 m自由泳测试,两种激活方式在5 m和10 m处的速度最快并且转弯时间用时减少。Cuenca-Fernandez等(2015)对14名游泳运动员分别进行杠铃弓步蹲和飞轮弓步蹲进行PAP诱导,然后对200 m的成绩进行测试,飞轮诱导后的平均水平速度大于杠铃诱导,并且飞轮诱导后运动员前15 m用时比杠铃诱导后用时更短。Beato等(2019d)首先对18名健康男性进行两个叠加飞轮半蹲PAP诱导激活,PAP诱导后可以改善跳跃高度、峰值力和等速肌力,窗口期为3~9 min,此后Beato等(2019a)又对10名男性运动员进行飞轮半蹲(惯性矩0.06 kg/m2)和80%1RM杠铃半蹲3组6次的PAP诱导,飞轮和杠铃诱导可以显著提高跳跃能力,最佳窗口时间为3~7 min,两种激活方式都可以诱导产生PAP效应,但两种练习之间没有差异。Timon等(2019)的研究发现,通过对招募的16名体育专业学生进行PAP激活,飞轮半蹲诱导比杠铃半蹲诱导在反向纵跳提高方面显著,最佳窗口期为4~8 min。Beato等(2019b)对12名男性进行中等惯性(1.9 kg惯性矩0.02 kg/m2和1.1 kg惯性矩0.008 kg/m2)和高惯性(6 kg惯性矩0.06 kg/m2)3组6次的飞轮PAP诱导,中等惯性和高惯性的飞轮诱导都能够提高跳跃和5 m冲刺,最佳窗口期在3~6 min,中等惯性和高惯性产生类似的PAP效果。

综上所述,训练人员可以通过飞轮训练器进行PAP诱导来提高运动表现,飞轮诱导PAP的最佳激活时间与传统抗阻训练基本一致,一般在早期(前30 s)急性疲劳占主导地位,而在其后(3~6 min)出现最佳运动表现(Beato et al.,2019c)。飞轮训练相比传统杠铃训练在PAP诱导效果方面是否更好似乎还存在争议。关于飞轮诱导PAP的剂量效应尚未确定,需要进一步的通过惯性强度、诱导次数、间歇时间和运动方式等研究来确定最佳的PAP激活。

5.2 飞轮训练效果的长期效应

飞轮训练可以有效提高肌肉肥大程度和肌肉力量。Illera-Dominguez等(2018)对10名男性进行为期4周共10次的飞轮深蹲干预训练,在2周和4周后对肌肉质量和力量进行评估,股四头肌体积2周后增加5.5%±1.9%,4周后增加8.6%±3.8%,伸肌最大随意收缩力量(maximal voluntary contraction,MVC)4周后增加 28%±17%。同样,Seynnes等(2007)对7名健康男性进行为期35天的飞轮训练干预。3周后,股四头肌中央和远端CSA增加3.5%和5.2%,35天后股四头肌中央和远端CSA增加6.5%±1.1%和7.4%±0.8%,MVC增加38.9%±5.7%。仅需2~3周的训练后便可以检测到肌肉大小的变化,飞轮训练似乎对于诱导这些早期的结构适应效果显著,并且有助于力量的增加。不仅如此,Fernandez-Gonzalo等(2014b)招募16名男性和16名女性在装有两个飞轮的训练器上完成4组7次的仰卧深蹲,每周干预2~3次,共干预6周。干预后男性和女性的1RM分别增加25%和20%,大腿肌肉质量均增加5%(P<0.05)。Norrbrand等(2008)将15名男性随机分为飞轮训练组(飞轮质量4.2 kg和惯性矩0.11 kg/m2)和传统抗阻训练组(70%1RM)进行4组7次的膝关节伸展运动,共干预5周,干预后飞轮组股四头肌增加(6.2%)是传统抗阻(3%)的两倍。飞轮训练对肌肉肥大和力量的明显提高是否由于“离心超负荷”的特殊属性所导致,还有待于进一步证明,但是目前的研究认为,离心收缩和拉伸运动是促进肌肉生长最有效的刺激因素(Hornberger et al.,2006;Vandenburgh,1987),当肌肉发生离心收缩时,肌纤维和细胞外基质收到干扰,进而刺激蛋白质合成(Schoenfeld,2010),并且离心训练可以使机体承受更大的负荷刺激,促使肌肉募集更多的肌纤维参与运动,在提高力量表现方面效果更加显著(Colliander et al.,1990;Duchateau et al.,2014;Roig et al.,2009)。

飞轮训练在提高部分运动表现能力方面具有积极作用。Fiorilli等(2020)将34名青年足球运动员分为飞轮训练组(FY)和快速伸缩复合训练组(PT),FY组模拟足球运动员射门进行多方向加速移动训练和深蹲训练,PT组进行各种垂直跳跃练习,两组的训练量保持一致,每周干预2次,共进行6周的干预训练。结果表明,FY组的弹跳能力、变向移动(change direction movement,COD)和足球射击精准度均优于PT组。Coratella等(2019)将40名男性职业足球运动员分为飞轮训练和传统抗阻训练,两组除正常训练外,每周均接受一次共8周的训练,飞轮组进行4~6组的半蹲训练(惯性矩0.11 kg/m2),传统抗阻训练利用杠铃进行80%1RM的4~6组半蹲训练。结果表明,飞轮训练组在足球运动员敏捷性测试、弹跳能力、COD和腿部肌肉力量方面均显著高于传统训练组。飞轮结合其他运动形式的整合效应方面,Tous-Fajardo等(2016)将24名足球运动员分为飞轮结合振动训练组和常规训练组,飞轮(惯性矩0.11 kg/m2)结合振动训练组完成5个具体练习和3个补充练习,常规训练组完成常规重量和线性速度练习。在11周的干预后,飞轮结合振动训练在COD、短距离冲刺和跳跃高度方面显著优于常规训练组。Javier等(2019)将22名男性运动员分为飞轮结合高强性间歇训练组(CT)和高强性间歇训练组(HIT),两组在5周训练中均完成每周两次的8组90%~100%最大心率的线性运动,CT组额外增加2~3组6次重复的飞轮弓步蹲练习(惯性矩0.05 kg/m2)。结果表明,与HIT组相比,CT组在COD、反复冲刺时间和跳跃能力方面有更大的改善,飞轮结合高强性间歇训练可以更好地提高运动员场上移动和跑动的表现。除此之外,在不同的飞轮惯性质量对比方面,Sabido等(2019)将15名橄榄球运动员分为低惯性组(惯性矩0.025 kg/m2)和高惯性组(惯性矩0.075 kg/m2)进行对比。两组均进行7周的飞轮半蹲训练。结果表明,高惯性和低惯性飞轮训练在1RM和CMJ均有相似程度的改善,但是低惯性训练在敏捷性T测试上优于高惯性,使用高惯性飞轮训练对40 m线性冲刺会产生负面影响,因此,在赛季内寻求运动成绩优化时,选择低惯性飞轮训练可能是更好的选择。Naczk等(2016)将58名男性体育专业学生分为T0组(新型飞轮惯性训练设备,飞轮质量为19.4 kg)和T10组(飞轮质量为29.4 kg)进行持续5周的膝关节伸展运动。结果表明,T0和T10在肌肉力量上提高25.2%和23.3%,CMJ提高3.8%和6.7%,SJ提高2.2%和6.1%,肌肉质量提高9.8%和15%。可见,不同的飞轮质量和惯性会带来不同的训练效果。

以往的研究认为,同时进行力量和耐力训练会产生干扰效应抑制力量和速度的发展,干扰效应产生的原因似乎与不同的反应和神经适应有关(Hakkinen et al.,2003;Jung,2003)。研究表明,低负荷到中负荷(如30%~60%的1RM)的高动作速度爆发性阻力训练可以改善神经肌肉特征,增强式训练或爆发力训练与耐力训练搭配相比单纯的耐力训练在耐力和力量提高上更有效果(Ferrauti et al.,2010;Giovanelli et al.,2017;Mikkola et al.,2011)。飞轮训练结合有氧耐力训练被证明可以在提高耐力的同时也会对力量产生积极的作用。Festa等(2019)将29名耐力跑步运动员分为飞轮结合有氧间歇训练组和低强度有氧训练组,飞轮结合有氧间歇训练组在完成4组7次半蹲训练后搭配耐力训练,在经过8周干预后,飞轮结合有氧间歇训练在1RM和跑步经济性显著提高(P<0.05)。Owerkowicz等(2016)对17名健康成年人进行5周的飞轮结合有氧训练干预,飞轮训练包括4组7次的半蹲训练,有氧训练采取90%O2max4组4 min的划船运动。结果表明,O2max增加8%、3RM力量增加18%、股四头肌CSA增加10%。飞轮结合有氧训练可使心血管和骨骼肌肉系统的强健适应。

在飞轮训练时,采取单侧力量训练可以作为改善下肢力量不均衡的有效方法。Nunez等(2018)将27名男性团队运动员分为单侧训练组和双侧训练组,两组在6周的时间内每周进行2次飞轮训练干预,单侧组每条腿采取惯性矩0.05 kg/m2进行4组7次的弓步蹲,双侧组采取惯性矩0.10 kg/m2进行4组7次的双侧深蹲。结果表明,两组均提高了CMJ、功率和COD。单侧组比双侧组在内收肌和股外侧肌上增加11.1%和12.6%。双侧组比单侧组股外侧肌和腓肠肌上增加9.9%和9.1%。在COD表现上,整体上单侧训练效果较双侧训练效果更有效。Gonzalo-Skok等(2019)将45名青年足球运动员分为3组,第1组从弱势腿开始训练,两腿执行相同的训练量。第2组也是从弱势腿开始训练,两腿训练量是第1组的2倍。第3组从优势腿开始训练,两腿训练量和第1组相同。所有运动员均在惯性矩0.27 kg/m2飞轮上做单腿蹲。干预10周后结果表明,单侧力量训练可以显著提高双侧跳远成绩,而以较弱腿开始训练的小组单侧跳远成绩显著提高,并且单侧训练可以改善两腿力量的不对称。

6 结论与展望

飞轮训练在增强神经肌肉适应性方面似乎比传统抗阻训练更加有效,并且可以作为改善健康人群、运动员和相关疾病人群神经肌肉功能的有效训练工具。目前,飞轮训练已经进入我国体能训练的实践当中,并开始应用于高水平运动队,但鲜见其在脑卒中患者康复的神经机制、诱导PAP的剂量效应以及不同人群训练效果等方面的相关研究。未来可进一步确定最优的飞轮运动处方,比较飞轮训练与其他训练方法的效果。