高中语文常用文言虚词有效教学的路径探索

2022-08-01万军莉

文∣万军莉

高中文言虚词教学长期处于机械化教学状态,教师和学生都认为掌握文言虚词是一道难以跨越的门槛。近年来尽管有不少教师和学者提出新的教学方法,但依旧没能完全改变文言虚词教学的困境。要想文言虚词的教学不落窠臼,还需探寻新的教学方法。

本文从文言虚词及其在教材、高考题中的分布入手,探究常用文言虚词的教学方法,希望借此活跃文言虚词的课堂,落实文言虚词的教学。

一、追本溯源,理解词义

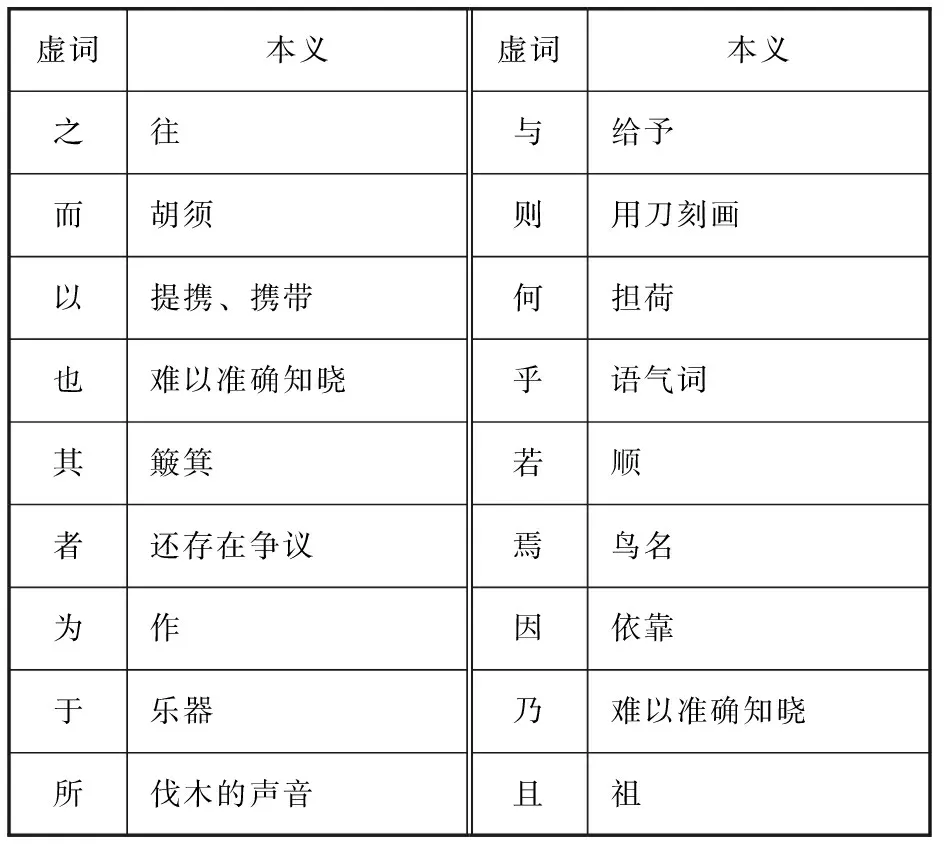

文言文与现代白话存在一定的隔阂,想要了解文言虚词,就需要探寻它的本义,对其做深入的了解。笔者简单梳理了常考的18个文言虚词的本义,如表1。

表1 常用文言虚词本义一览表

虽然有的文言虚词如“也”“者”“乃”的本义仍存在一定的争议或是尚且无法准确知晓,但是可以借助它的字形演变来猜测本义。

许多学生觉得文言虚词难学,容易产生畏难情绪。教师可以带着学生从字形入手,了解常见文言虚词的字形演变,探寻该虚词的本义与引申义,激发起学生学习文言虚词的兴趣。此外,教师还可以借助高考激励学生学习,让学生懂得学习文言虚词是考试所需。

二、把握特点,循循善诱

教师在进行文言虚词的教学时可以根据文言虚词的特点进行讲解,帮助学生更好地理解文言虚词。文言虚词具有以下特点。

第一,文言虚词不能够独立成句,不能单独在文中充当成分。教师如果单独将文言虚词拎出来讲解,缺少科学性,应当将其放入句子中讲解。例如讲解“今者有小人之言”中的“之”,如果直接告诉学生此处“之”的作用是作助词,学生可能难以理解。但是如果教师直接整体来讲解这句话的大意“现在有些小人的流言”,学生就能够清楚地知道“之”在这里作助词。讲解高考题中的文言虚词也是如此,例如讲解“上患吏多受赇,密使左右试赂之”(2021年新高考Ⅰ卷)的翻译,如果联系整体“皇帝担心史(这个人)受贿太多,秘密地派身边人尝试去贿赂他(史某)。”学生就会清楚“之”在这里是代词,代指他(史某)。

第二,虚词大多数以单音节为主。一个虚词可以与不同的实词或句子组合,形成另外的意思。例如“所”与动词组成名词性短语,表示与动作行为相关的方面,如“之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦”,“所”与介词结合组成名词性短语,表示跟动词相关的原因等,如“师者,所以传道受业解惑也”。教师在讲解时,需要分情况来讲解。在高考试题中,大多考查单音节的文言虚词。

第三,文言虚词灵活多样,用法复杂。表1中常见的18个文言虚词都有着不同的词性,每个词性下还有许多不同的用法,较为繁复。比如常见的“而”连接词组的时候可以表转折,如“青,取之于蓝,而青于蓝”;也可以表顺承,如“百万之众,叩关而攻秦”。所以教师应当分情况,讲解分辨的方法。

第四,大多数文言虚词的意思与用法古今差异较大,有的文言虚词在现代汉语中并未使用。教师要联系具体的语义环境来讲解文言虚词。如“君恶闻其过则忠化为佞,君乐闻直言则化为忠”,这里的“则”不能理解为现代汉语中的否则,而应放在具体的语境中去理解,此处的“则”作连词,译为“那么”。

教师在教学时要根据虚词的特点循循善诱,帮助学生学习文言虚词。教师可以参考虚词在课本中出现的频率来做教学计划。初中虚词简单,高一需要过渡。因此,必修上册的文言虚词较少,教师在讲解时,应由易到难,由浅入深。必修下册的文言虚词出现频次最高,教师应全面系统地分析归纳文言虚词的用法。教师应根据不同学期教材的特点设计不同的教学内容。

三、了解分布,合理教学

教师可以根据18个常见文言虚词在教材中的使用情况来设计教学。此外,这18个常见文言虚词在高考题中出现的频次也不同;教师可参考高考语文题文言虚词考查的高频词来教学。

(一)常见文言虚词在教材中出现的频次

不同学期重点教学的内容不同。表2对部编版语文教材不同分册使用文言虚词的频次情况做了统计。

表2 部编版语文教材常见文言虚词使用频次统计表

注:以上18个文言虚词在必修上册使用的总频次为328次,在必修下册使用的总频次为1542次,在选修上册的使用总频次为414次,在选修中册的使用频次为618次,在选修下册的使用频次为449次。

必修上册使用上述18个文言虚词的总频次为328次,其中使用频次较多的虚词有“之”“而”“也”等,因此教师在教学时,应该重点讲解这几个文言虚词。必修下册使用文言虚词的总频次为1542次,是五册教材中使用频次最高的一册,因此教师在执教必修下册时,应当系统讲解文言虚词的知识点。必修下册使用频次较多的文言虚词有“之”“以”“而”等,在上册中已经讲过“之”“而”的一些用法,在这册中应当联系之前所讲的内容补充新知识,让学生能够全面地掌握其用法。上述文言虚词在选修教材中共出现1481次,其中选修上册出现414次,出现频次较多的文言虚词有“之”“其”“者”等,教师在讲授这部分内容的时候,侧重点应该放在这些出现频次较多的文言虚词上。上述文言虚词在选修中册出现了618次,教师在讲解这部分内容的时候,也要注意联系之前所讲的文言虚词,新旧知识相结合。上述文言虚词在选修下册共出现了449次,出现的次数较其他册少,教师除讲解外还可以让学生自己进行归纳整理,回顾所学内容。

(二)参考部分高考题考查的次数

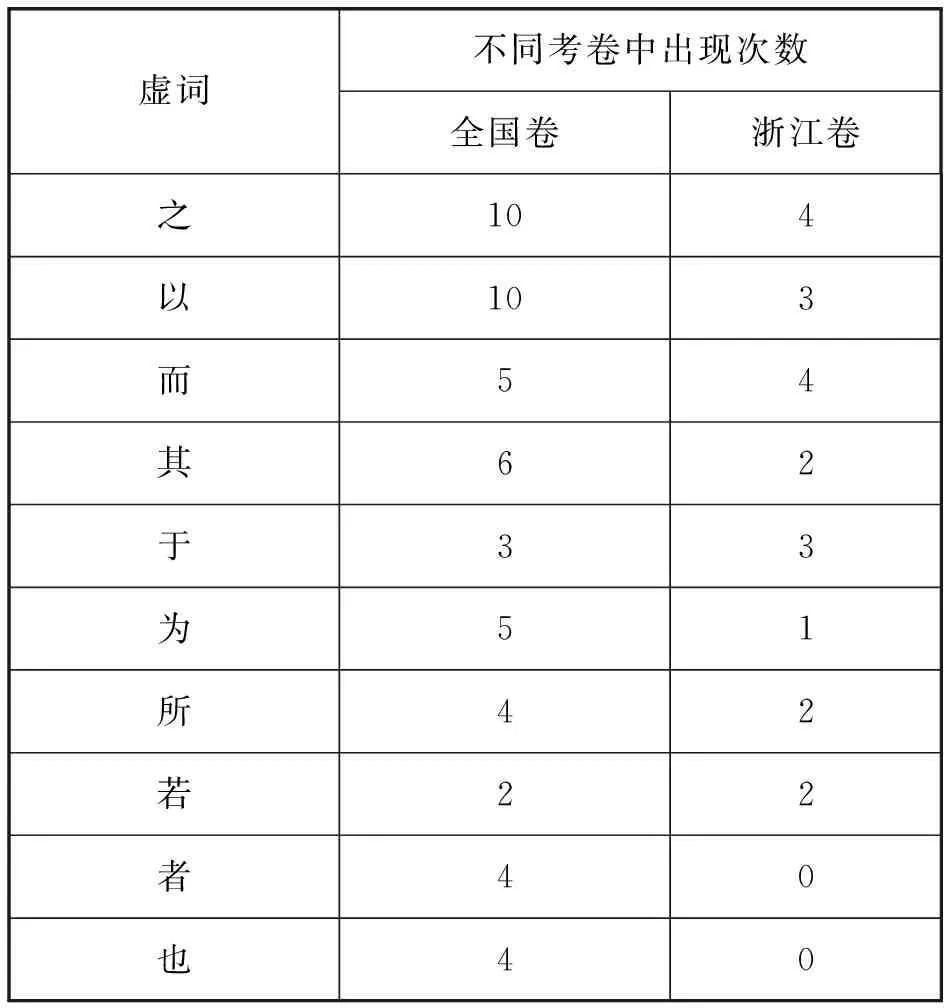

高考语文主要是通过以下两个题型考查文言虚词:客观题,以选择题形式出现;主观题,通过翻译的形式考查虚词的意义及用法。笔者统计了2017年到2021年的全国卷(2021年包括了新高考Ⅰ、Ⅱ卷)和浙江卷共21套高考语文试卷中考查次数最多的10个文言虚词,情况如表3。

表3 2017—2021年高考语文全国卷、浙江卷高频文言虚词的出现次数

从表3中可以看出近五年“之”字,无论是在全国卷还是浙江卷中考查的次数最多,且上文中也提到在教材中“之”的使用频次最高,因此教师应当重视讲解“之”的用法。考查次数较多的有“以”“而”“其”字,这与教材中高频使用的文言虚词一致,因此教师在教学中应当着重讲解这三个文言虚词。对于浙江卷和全国卷近五年考查较多的文言虚词,教师在教学中都应当将此作为教学重点。

教师可以根据常见文言虚词在教材中出现的频次以及近五年在高考题中出现的频次,做好教学计划,由点及线、由线到面有序教学,让学生能够较好地掌握文言虚词。

四、抓住考题,讲授方法

教师应抓住高考试题,集中对试题进行研究,根据虚词自身的特点以及演变过程来教学。教师在以考题讲解文言虚词时,需要注意以下的几个方面:

第一,不离教材,扎实基础。高考语文考题中的文言阅读材料虽然是课外的,但所考查的知识点大多在教材中。因此梳理好、掌握好教材中文言虚词的基础知识是解题的前提。

第二,培养语感,以熟求通。文言虚词的掌握不仅依靠教师的讲解,学生的学习,同时还需要学生具备语感。在文言虚词的教学中,该如何培养学生语感?一是多读。多读是让知识在头脑中形成记忆,在不自觉中运用知识。教师在教学过程中,应让学生多读有虚词的文章,熟读带有虚词的典型句子。二是多加练习,“无他,惟手熟尔”的道理谁都明白,但是能够做的人少之又少。学生应加强文言虚词的练习,久而久之,就能够拥有一定的语感。教师培养学生的语感可以利用碎片化的时间来进行,不可以操之过急。

第三,研究重点,针对性教学。在高三的复习阶段,教师对所有考查的文言虚词应做系统、针对性的教学。教师应对近五年高考题对文言虚词的考查情况做统计(如表3),并加强对高频词的教学。教师不仅要给学生讲解常考文言虚词的知识,让学生掌握其用法和意义,还要给学生传授辨别虚词不同用法的方法,帮助学生更好地运用。

此外,教师还需及时向学生传授做题的方法,将知识与技巧相结合。文言虚词解题主要有以下几个方法:第一,看清标志。有一部分虚词是构成特殊文言句式的标志性词语。学生需要记住这些标志性词语,有利于解题。如“句读之不知”(2018年浙江卷15题A项)中的“之”是宾语前置的标志,可以不译。第二,运用逻辑推理法。有的虚词可以表示一定的逻辑关系,因此可以通过上下文的逻辑关系推断虚词的具体用法和意义。如“委乎天而特用者也”和“惜其用武而不终也”(2021年浙江卷15题B项)中的“而”字,前者“委乎天”和“特用者”是并列的关系,所以“而”在这里表示并列;后者中的“惜”和“不”表示可惜没有怎样,所以“而”在这里表示转折。第三,运用语境推断法。联系语境来推断文言虚词的用法,做到“字不离句,句不离篇”。如“一岁断狱,不过数十。威风猛于涣,而文理不及之”(2018年全国Ⅱ卷),在这句话中考查了“于”“之”“而”三个文言虚词的用法,其中“而”跟“之”比较容易判断,分别表示转折和代词。“于”较难翻译,可先将整句的大意翻译出来“一年间的断案,不过几十件,声威超过王涣,而在条理方面比不上他”。翻译出来我们发现“于”在这里是状语后置的标志,正常语序应为“威风于涣猛”。第四,运用位置判断法。有的虚词在句中位置不同,所起的作用不同,可以根据虚词在句中不同的位置来辨析。如“夫以于鳞之材”与“夫人之相与”(2019年浙江卷15题B项),第一个“之”位于定语和中心语之间,作助词,译为“的”,第二个“之”位于主谓之间,取消句子独立性,无意义。

高中文言虚词的教学虽是一个难啃的骨头,但是只要肯下决心和做出行动,就一定能够克服这个难关。教师在日常教学当中,应选择适当的教学方法,抓住文言虚词自身特点,有针对性地帮助学生掌握文言虚词。除此之外,文言虚词的教学最根本的还是应该回归教材本身,多读、多记、多背,牢牢掌握常见虚词的用法,才是成功的关键。