胸壁神经鞘瘤MSCT影像诊断的价值*

2022-07-29常春樊琦周健文成瑶王强荣

常春,樊琦,周健文,成瑶,王强荣

(江苏省东台市人民医院 影像科,江苏 东台 224200)

胸部神经鞘瘤多见于后纵隔,是后纵隔最常见的良性肿瘤。肿瘤多起源于脊神经,影像主要表现后纵隔脊柱旁软组织肿块影,多为椎管内外沟通的哑铃状影,诊断相对容易[1-2]。对于发生胸壁神经的肿瘤,临床上对孤立性肿块性质的判断较为困难。多层螺旋CT(MSCT)能够各向同性扫描、容积数据采集、多期动态增强扫描,强大的后处理软件能够对扫描层面内图像进行重组,可得到冠状、矢状或任意角度的重组图像,从不同角度观察组织结构的解剖关系及影像学变化[3]。本研究所有病例均经手术病理证实,回顾性分析影像特点,以提高对本病诊断及鉴别诊断的能力。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2012 年4 月至2021 年4 月经手术病理证实的胸壁神经鞘瘤7 例,其中男性3 例,女性4例,年龄29~85 岁,中位年龄66 岁。7 例中4 例体检时发现,2 例出现继发性咳嗽、咯血、胸痛,1 例为前胸壁软组织结节渐渐增大。

1.2 检查方法

检查前禁食 6~8 小时,采用西门子SOMATOM Definition 64 层128 排螺旋CT 扫描机扫描,层厚2.0~5.0 mm,7 例均进行平扫加动态增强扫描,增强扫描使用碘海醇100 mL 经肘正中静脉血管高压注射器(使用套管针)高压注射,速率3.5 mL/s,作动脉期、实质期两期动态扫描。管电压120 kV、管电流80 mA,矩阵512×512,视野(FOV)26 cm,层厚2 mm,扫描时间:动脉期为25 s,静脉期为40 s,延迟期为110 s。

1.3 图像处理

CT 扫描后容积数据导入后处理工作站重组薄层冠状位,所有影像图像上传到影像诊断工作站;主要观察肿块的大小、形态、有无强化及强化特征,相邻肋骨是否有侵犯,血管是否有推移;将影像表现与术后病理相对照。

2 结果

2.1 部位及大小

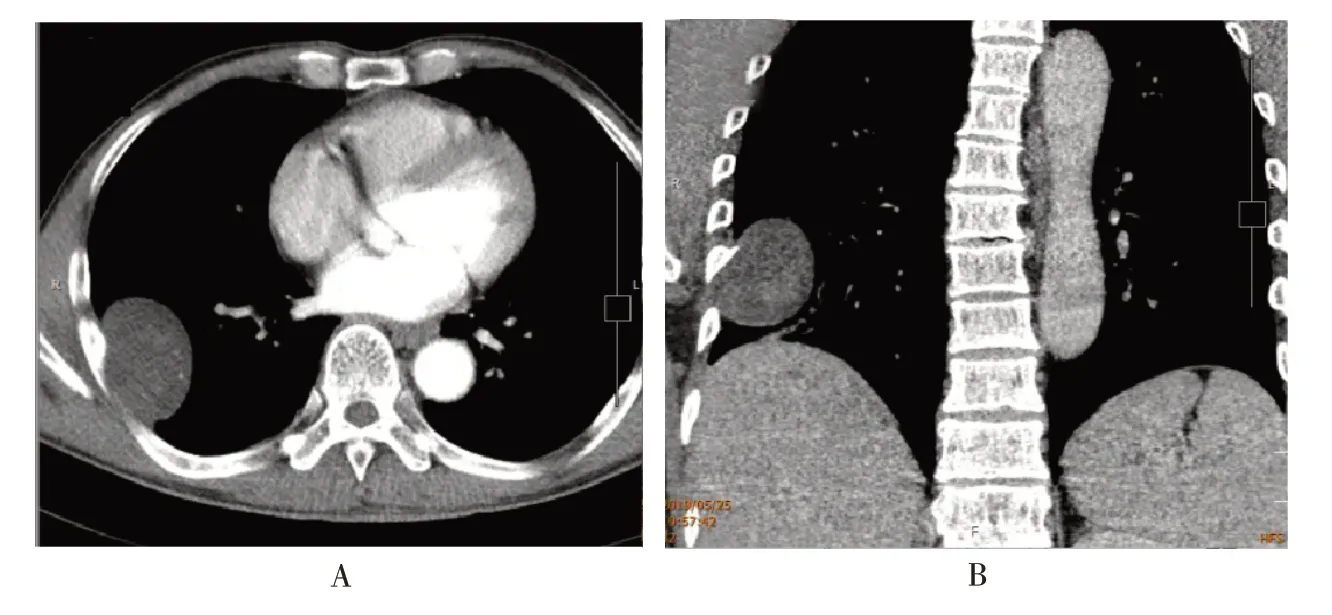

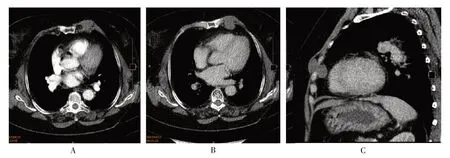

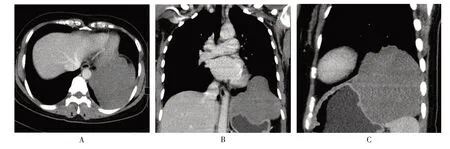

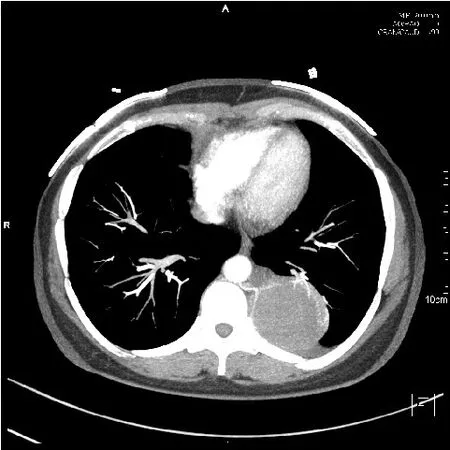

7 例患者3 例位于后胸壁脊柱旁(如图1);1例位于前胸壁(如图2);1 例位于膈肌(如图3);2 例位于侧胸壁(如图4)。大者为膈肌,约10.0 cm×9.5 cm,小者位于左前胸壁;约3.0 cm×2.2 cm。

图4 右侧侧胸壁神经鞘瘤

2.2 形态

3 例病灶为圆形或椭圆形,突向肺侧,宽基底贴近胸壁。4 例为不规则形,其中1 例跨胸壁同时向胸腔内及前壁皮下生长呈哑铃状改变(如图2),1 例位于膈顶,同时向膈上膈下生长(如图3B、3C)。

图2 左侧前胸壁神经鞘瘤

图3 左侧膈肌神经鞘瘤

2.3 密度

7 例CT 平扫均为软组织肿块影,密度低于胸壁肌肉组织,CT 值8~28 HU±3 HU;4 例病灶较大者密度不均,混杂低密度中夹杂更低密度影,1 例内且见小沙粒样钙化影;3 例病灶稍小,为均匀稍低密度影。7 例患者增强后病灶动脉期轻度不均匀强化,强化方式为延时强化,强化程度动脉期幅值约(10±3)HU,实质期最大幅值约(12±2)HU。

2.4 其它间接征象

2 例病灶累及相连后肋,局部骨质压迫性吸收。1 例发现肋间上下动脉分叉角扩大(如图1),2 例后胸壁脊柱旁鞘瘤与纵隔侧脂肪间隙存在(如图1),肺实质有受压推移。

图1 左侧后胸壁神经鞘瘤

3 讨论

脊神经发出胸神经后分为后支和前支,后支由椎旁向后穿过肌肉向皮下走行,前支(肋间神经和肋下神经)前行于肋间沟内与肋间动脉并行,肋间神经主干沿肋间肌走向前胸壁并发出皮支,同时发出侧支支配肌肉运动、脏层胸膜的感觉[4]。胸壁神经鞘瘤可发生在上述任何区域,以胸神经后支的肋间神经和肋下神经为多见[5]。

神经鞘瘤实质主要由神经鞘细胞构成,偶见成熟神经节细胞和神经干参与。病灶内含有致密型和网状型两种组织结构[6]。致密型组织(Antoni A 型)表现为施万细胞呈窦状或束条状排列,有细的结缔组织纤维;胞核有呈栅栏状排列倾向,并与无核区相间。网状型(Antoni B 型)施万细胞排列疏散紊乱,间质水肿,可见基质黏液变性形成多个小囊变,小囊变可相互融合形成大囊腔,腔内充满液体。肿瘤内血管壁薄,尤其是网状区伴有血栓形成及出血[7]。病灶内可见钙化,本组就有1 例病灶内见沙砾状钙化影。肿瘤有完整的包膜,与邻近组织分界清。

由于肿瘤内Antoni A 及Antoni B 区混杂出现[8],本组7 例患者CT 平扫均为低于胸壁肌肉组织的软组织肿块影[9],笔者认为是此病的特征之一。两者占比不同,密度不同,病灶较小时Antoni A 区占比大时密度均匀,病灶较大时Antoni B 区占比大时密度不均,甚至表现为囊实性、囊性改变。增强后扫描病灶动脉期轻度强化,强化方式为延时渐渐性强化,呈轻度均匀、雪片状或片状强化[10],囊变区无强化。

胸壁神经鞘瘤生长缓慢,常表现为无痛性肿块,体积增大可引起相连肋间隙扩大,邻近骨质压迫性吸收[11],部分患者可见边缘骨质硬化,本组7 例患者未见明显骨质硬化现象,3 例位于脊柱旁患者均无椎间孔扩大现象。胸壁神经鞘瘤与后纵膈内脊神经鞘瘤因起源不同,MSCT 扫描时可发现以下两种征象提示肿块为胸壁神经鞘瘤可能大:肿块与纵隔之间脂肪间隙存在,肿块引起肋间上下动脉分叉角扩大、内移,本研究中1 例女性患者(如图1)即出现分叉角扩大,具有一定特异性。胸神经皮支及后支为穿肋间隙分布皮层,因此其鞘瘤可同时向胸腔内及前壁皮下生长呈哑铃状改变,病灶出现此征象,更能提示神经源性肿瘤可能大(如图2);本研究中罕见1 例患者跨左侧膈肌生长的软组织肿块,向上突入胸腔,向下突入腹腔,术中病灶位于膈顶中部,术后病理为神经鞘瘤,与文献报道[12]的胸壁神经鞘瘤可向膈下区域发展形成软组织肿块相符。

胸壁神经鞘瘤需要与以下鉴别:①胸腔孤立性纤维瘤:平扫密度较神经鞘瘤高且多均匀,边界不清楚,没有完整的包膜,增强后地图状强化为其特征,最终需依靠免疫组织化学和病理确诊。②胸膜间皮瘤:起源于胸膜的原发性肿瘤,多表现为胸膜结节状或团块状增厚,平扫和增强密度多均匀,多伴有胸腔积液。③胸膜腔结核:多继发于肺内结核,患者临床低热、盗汗等症状,病灶多为环状稍低密度影,中央见更低密度的干酪性坏死灶,可伴有邻近骨质破坏,鉴别诊断较易,易合并胸腔积液。④局部包裹性胸腔积液:患者有胸膜或胸壁原发病史,增强后无强化。

综上所述,胸壁神经鞘瘤的临床症状隐匿、特异性不高。MSCT 各向同性扫描、容积数据采集、强大的后处理软件能显示鞘瘤的各种特征性影像表现:胸壁神经源性肿瘤为均匀或不均匀低于肌肉密度的软组织结节,境界清,增强后见轻度强化,可见纵膈脂肪间隙、肋间上下动脉分叉角增大,跨肋间隙穿行征等特异性间接征象。MSCT 为患者术前的精准诊断提供了依据,当然最终诊断需依靠病理学诊断。