喜德县“6.4”山火泥石流灾害特征与防治建议

2022-07-28吉日伍呷田宏岭刘雅琴

吉日伍呷, 田宏岭, 刘雅琴

(1.中国科学院, 水利部成都山地灾害与环境研究所, 成都 610041; 2.中国科学院大学资源与环境学院, 北京 100049;3.成都理工大学地球科学学院, 成都 610059)

森林火灾是一种常见的对人类危害极大的自然灾害,据统计资料显示,世界上每年都发生近22万起。近20年来,中国共发生林火10 301起,其中约8%发生在四川省,主要分布在凉山彝族自治州、甘孜藏族自治州等[1],这些地区的山火因树木茂盛,地形陡峭、险峻,通信、交通不便,加之风速较大、方向不稳定,常常给救援人员造成了巨大的伤亡。林火不仅毁坏了林业资源、破坏生态系统,同时诱发了污染及相关的次生灾害,特别是火烧迹地遭遇强降雨形成山火泥石流灾害。

山火泥石流是指火烧迹地部位集中降雨形成的、与林火关系密切的自然灾害,因林火高温燃烧植被影响地表土壤结构,产生大量松散泥沙和灰烬层,形成的泥石流具有容重高、黏度大的流体特征[2-3]。由于林火烧毁地表植被和落叶层,地表失去了保护作用,不能对雨滴溅湿起到拦截作用,进一步降低了地表粗糙度,导致地表径流流速和地表侵蚀速率加快[4]。一方面,林火烧毁生物质产生灰烬层,容易在雨水和坡面径流的冲刷下进入沟道,为山火泥石流动储量提供来源;另一方面,高温烘烤使土壤的原有结构遭受严重破坏,改变土壤的渗透率。研究表明燃烧常常生成不透水或透水性极差的赤水层,导致土壤渗透率急剧下降[5]。含有赤水特性的土壤会极大增强地表径流能力,在地表径流不断汇流集中的过程中,其入渗的深度和流速也会增加,因此会对坡面、沟壑和河道等产生严重的侵蚀作用[6-7]。Mitsopoulos等[8]在美国亚利桑那州研究火后泥石流时发现,严重的森林大火会导致火后流域内洪峰值流量迅速增加。Nyman等[9]研究表明,火烧区泥石流发生的频率受火强度、火烈度和火频率等特征变化的影响非常显著,林火烈度越高,对植被破坏越大,越容易诱发泥石流灾害。

近年来,中国森林火灾频发,2016年3月15日,四川省甘孜藏族自治州九龙县色脚组发生森林火灾,大火持续了3 d,总过火面积超过160 km2[5];2018年2月19日,四川省雅江县八角楼乡发生森林大火,过火面积达39.5 km2[10]。此外,凉山州多次发生森林火灾,对当地的经济和生态环境造成了严重破坏。

2019年3月30日18:00,木里县雅立尔村突发森林火灾,着火点位于海拔3 750 m处,火场过火面积约20 km2,造成27名消防员和3名地方干部遇难[11]。

2020年3月30日15:00,西昌市泸山景区发生森林大火,火场过火面积超过1 000 hm2,造成19名地方扑火人员牺牲,3名地方扑火队员重伤[11]。

2020年5月7日,喜德县鲁基乡中坝村突发森林火灾,火场过火面积超过100 hm2。

山火泥石流作为一种危险的林火次生地质灾害,经常造成大范围水土流失,严重威胁沟口及下游村民的生命财产安全。2016年4月28日,四川省九龙县色脚组森林火灾后爆发泥石流,随后在降雨的激发下爆发过数次规模不等的山火泥石流[5];2018年6月,四川省雅江县八角楼乡火烧迹地多条支沟多期次爆发山火泥石流,严重破坏生态环境,污染下游水质[10];2020年6月4日,中坝村火烧迹地遭遇强降雨,诱发山火泥石流,灾害规模约7 300 m3,属于小型泥石流,危害程度较轻,造成经济损失约15.85万元。

山火泥石流严重阻碍了山区经济的可持续发展,以及山区工程施工及其安全运营,因此科学、有效地防治山火泥石流灾害是中国防灾减灾和山区经济发展的客观需求[12]。目前,美国、西班牙和澳大利亚等国家在火后泥石流方面的研究工作和成果已较多,而国内较少有人关注火后泥石流灾害[13],中国学者主要研究常规泥石流和震后泥石流,对山火泥石流的研究较少,当前研究局限于火后泥石流事后调查和易发性评价,缺少对山火泥石流灾害防治的研究。

中坝村山火泥石流为研究提供了研究样本,现利用无人机影像,结合遥感技术,分析中坝村林火次生泥石流的灾害特征、运动学参数及形成机制等,通过单沟泥石流危险性评价方法,预测当地山火泥石流灾害的发展趋势,以期为山区森林火灾及次生灾害的综合防治提供借鉴。

1 研究区域概况

四川省凉山州喜德县中坝村的地理坐标为东经102.22°,北纬28.2°,位于喜德县与冕宁县交界地带,海拔2 025 m(图1)。中坝村地处安宁河隐伏断裂和则木河断裂斜接复合部位附近,属于南北构造活动带,并且有多期活动的特点。区域地质构造复杂,活动强烈。陈波[14]研究表明,研究区岩层褶皱和深大断裂带较发育,地震活动频繁且多强烈。地表岩层破碎,风化严重,岩层主要为砂岩、灰岩,除了石炭系、志留系和第三系有缺失外,其他地层从元古界到新生界都有出露。

中坝村拉达沟地势陡峻,沟谷狭窄,有利于诱发滑坡和泥石流等自然灾害。该泥石流沟由两条支沟汇流而成,整个流域形状近似为“V”形,地势高差大,沟谷切割强烈,沟床陡急,纵降比大,沟内跌水坎多,跌水发育。拉达沟主沟长562 m,流域汇水面积为9.48 km2。流域最高点的高程约2 298 m,位于沟域的北侧;最低点位于沟口处,高程约2 028 m,相对高差为270 m,主沟平均纵坡降达480.43‰。拉达沟流域总体上呈上陡下缓,沟谷两侧超过81%的斜坡坡度分布在20°~55°,平均坡度达28.21°,其中约0.68%的斜坡坡度超过65°。这种坡陡、沟深的山势为泥石流、滑坡等自然灾害的启动提供了非常有利的地形条件。

由于中坝村处于低纬度高海拔的中亚热带季风气候带,冬季干燥,日照充足,蒸发强烈。夏季凉爽湿润,降雨充沛,四季气候差异不明显,但昼夜温差较大。年平均温度为14.2 ℃,极端最高温度可达34.1 ℃,最低温度为8.6 ℃,无霜期超过255 d,年平均降雨量达1 005 mm,最高年降雨量可达1 231.3 mm,最低年降雨量为798.5 mm;每年降雨多集中在5月中下旬到10月底,其中雨季降雨量占全年降雨量的90%以上。倪化勇等[15]研究表明,研究区受暖湿海洋季风气候影响,多暴雨、大雨,且由于地形险峻,山洪灾害多发。

图1 研究区地理位置示意图Fig.1 Geographical location of the study area

2 中坝村林火事件

2020年5月7日17:00,中坝村突发火灾,因树林茂密,枯枝落叶堆积较厚,加之天气干燥炎热,风力较大,林火瞬间失控,从中坝村一组背后的山脚一直烧向山顶。林火持续了5 d,过火面积约达102.7 hm2。火灾直接导致林地损失约28.2万元,经济损失约43.6万元,此外,火后泥石流、滑坡等次生山地灾害严重威胁下游群众的生命财产安全。

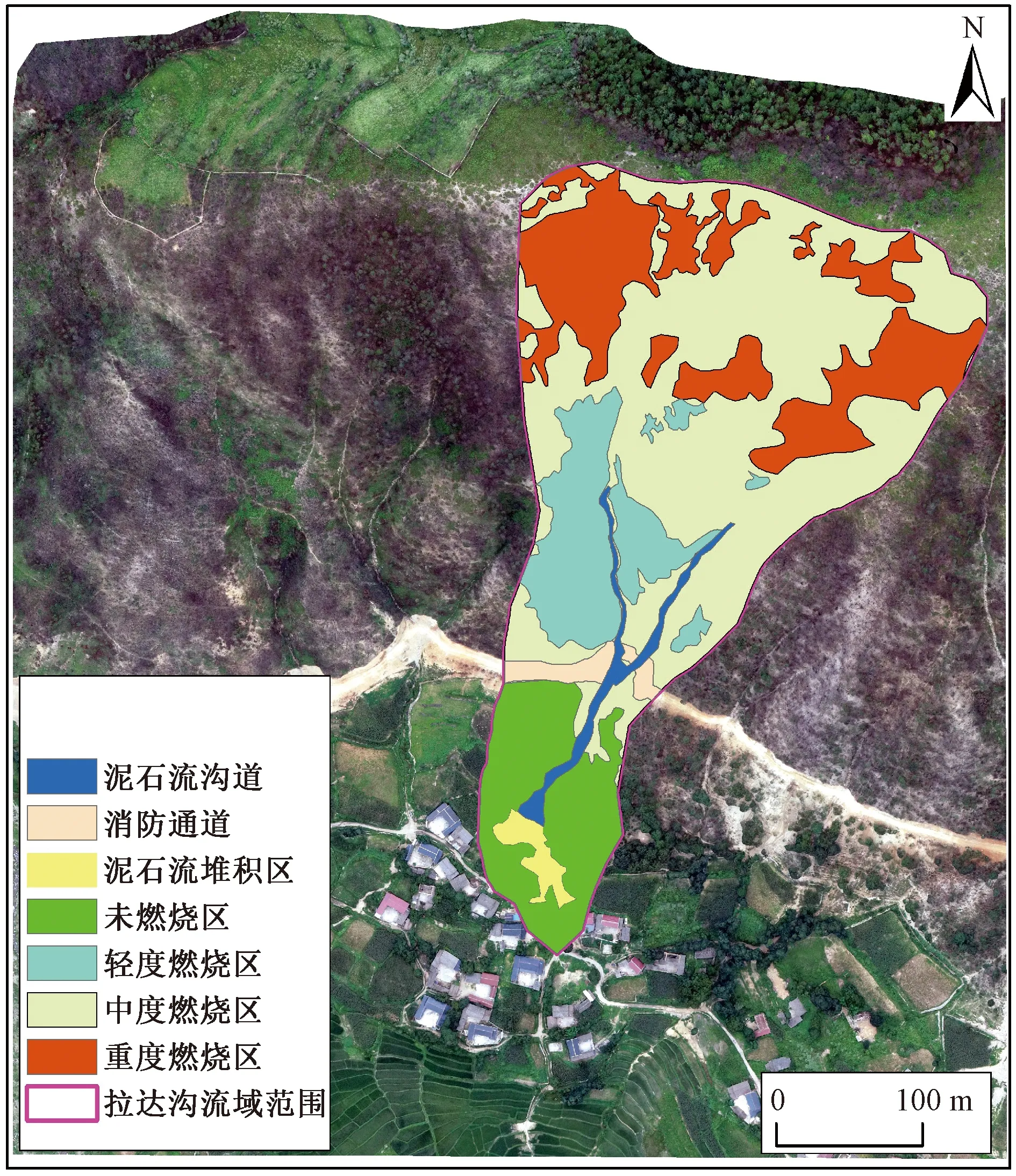

基于Parson等[16]提出的不同强度火烧判别特征方法和王严等[17]、于振江等[18]对火烧迹地等级的分类方法,对喜德县中坝村拉达沟流域火烧迹地的不同火烈度区域通过无人机影像解译并结合实地调查数据,根据植被烧毁程度以及树干熏黑高度等指标将火烧迹地分为重度、中度、轻度和未燃烧4个区域(图2)。

图2 中坝村一组背后山坡火烧烈度分布图Fig.2 The fire intensity distribution map of the hillside behind a group in Zhongba Village

(1)重度过火区面积达20 671.98 m2,占总流域面积的21.8%,主要分布在高海拔山坡区域,其中超过80%的树冠层和90%的枯枝落叶层被烧毁,树干(枝)熏黑高度超过5 m,地表被较厚灰烬层覆盖,矿物质土的颜色和结构都发生了明显变化。

(2)中度过火区面积达47 021.09 m2,占总流域面积的49.59%,主要分布在流域中下游两侧山脊,其中30%~80%的树冠层和50%~90%的枯枝落叶层被烧毁,树干(枝)熏黑高度为2~5 m,地表灰烬覆盖层厚度中等,半腐殖质层以下土壤的颜色和结构几乎没有发生变化。

(3)轻度过火区面积为11 105.25 m2,占总流域面积的11.71%,主要分布在沟道两侧山坡中下部,树冠层烧毁程度低于30%,少于50%的枯枝落叶层被烧毁,树干(枝)熏黑高度不超过2 m,地表灰烬层较薄。

(4)未燃烧区面积为11 794.14 m2,仅占整个流域面积的12.44%,主要分布在起火点以下的坡脚处,林火对草本、灌木和乔木均未造成影响。

中坝村“6.4”林火破坏了拉达沟流域约83.1%的植被,造成地表裸露,生成大量灰烬层,有滑坡和泥石流等地质灾害的可能。

3 中坝村泥石流特征

3.1 泥石流过程

基于野外考察,结合无人机遥感影像得知,中坝村4条冲沟于6月4日下午爆发泥石流,从山上携带了大量泥沙、石块、树枝和柴草,在沟口形成巨大的泥石混合物堆积区[19]。位于中坝村东边的两条泥石流冲沟,规模较小,未对中坝村居民房屋和耕地造成破坏,中坝村一组背后的拉达沟,造成了损毁房屋2间,耕地933 m2的破坏(图3),特征更为明显,选取拉达沟进行分析。

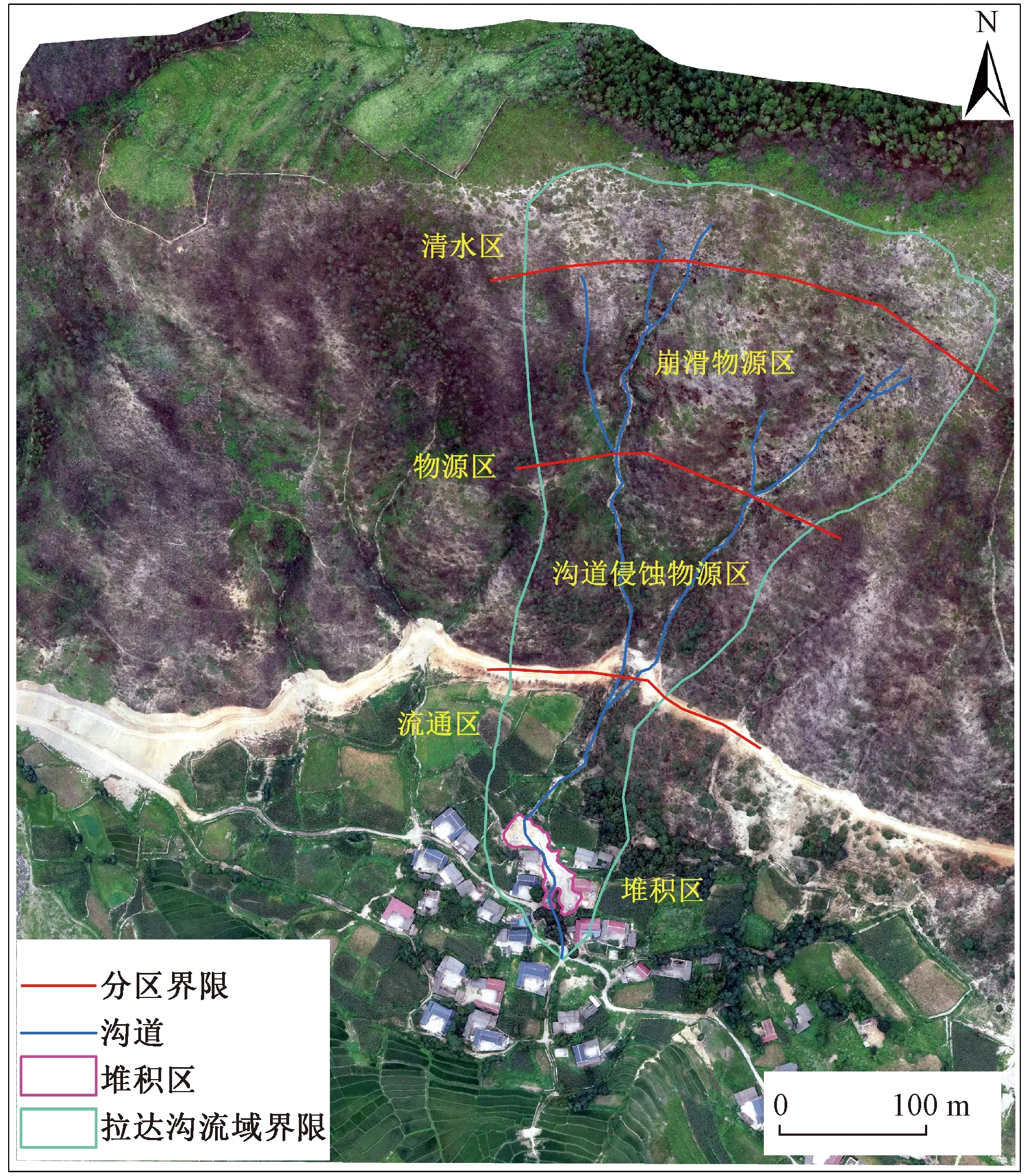

根据物源与地形条件,可将拉达沟划分为清水区、物源区、流通区和堆积区4个区域(图4)。其中

图3 中坝村一组受灾居民房Fig.3 A group of disaster-stricken residential houses in Zhongba Village

图4 中坝村山火泥石流沟分区特征图Fig.4 Zoning characteristics of the fire debris flow channel in Zhongba Village

物源区上游支沟、毛沟发育,坡面崩滑物源较多,以冲刷作用为主,坡面侵蚀强烈;流通区和堆积区随着沟床宽度、纵坡的改变,冲、淤现象交替出现,其中流通区沟道下蚀强烈,以冲刷作用为主,堆积区面积较小,以淤积为主,形成泥石流堆积物沿沟床呈条带状堆积的特点。

3.2 泥石流堆积物特征

泥石流堆积受林火影响显著。堆积体呈条带状,褐黑色,一般宽度为7~15 m,最宽处约为18 m,坡度较缓,为3°~5°。堆积厚度1~4 m,堆积物中包括直径0.2~0.5 m的角砾岩为主[图5(a)],夹杂着一定数量烧焦的树枝、树根和柴草等,树枝最长达1.2 m,直径0.75 m,堆积区烧焦树枝的大小随着沟口距离的增加而减小,泥浆中局部可见漂石夹层,具有非常典型的火后特征[图5(b)]。在实地调查时发现,流通区泥石流冲出的最大石头粒径为2.8 m×1.5 m×1.2 m,其岩性为浅色灰岩[图5(c)]。在流通区总共测量了7处流水下切作用比较明显的沟壑,发现其中最大下切深度达2 m,沟宽达2.06 m[图5(d)]。

3.3 物源颗粒级配

通过对拉达沟泥石流堆积物进行实地采样,并对样本进行颗粒级配实验及分析得到拉达沟泥石流冲沟流域的物源颗粒级配实验曲线(图6)。

图5 拉达沟石流堆积物、流通区巨石和流水下切深度Fig.5 Depth of cut of debris flow deposits, boulders in the circulation area and running water in Lada Gully

图6 中坝村泥石流堆积区物源颗粒级配曲线Fig.6 Gradation curve of source particles in the debris flow accumulation area of Zhongba Village

从图6可以观察得出,拉达沟泥石流沟口堆积区颗粒>2 mm的物质约占64.5%,小于2 mm的颗粒含量为35.5%,在细粒中粉粒和黏粒含量约为2.8%。

4 泥石流动力学参数

对泥石流的动力学特征参数进行运算分析,是认识泥石流灾害和对其防治工程设计的重要参考依据之一。根据对拉达沟泥石流的现场观测数据,对泥石流动力学参数进行分析。

4.1 泥石流容重

泥石流的密度是体现泥石流特性的重要参数之一,它随着泥石流的运动状态而发生改变[20]。韩政等[21]、张文箐[22]根据野外实地考察分析,结合泥石流堆积扇,进行现象配置测算[式(1)],并由现场见证泥石流发生过程的人进行判断,不断修正求得泥石流容重,同样采用该方法得到了中坝村拉达沟5个不同采样点的泥石流密度(表1)。

(1)

式(1)中:ρc为泥石流容重,t/m3;M1为桶和泥石流的总质量,t;M2为空桶的质量,t;V为桶内泥石流的体积,m3。

通过野外现场模拟测试得到拉达沟泥石流密度值为1.74 t/m3,综合泥石流堆积体的固体物质组成和层理特征,认为拉达沟泥石流属于黏性泥石流。

4.2 泥石流流速

泥石流的流速不仅能够真实客观反映泥石流的运动状态,而且是泥石流灾害防治工程设计的重要参考依据。考虑到西南山区诱发的泥石流在地域上具有高度相似性,所以采用当前计算西南山区泥石流流速最常用的公式对中坝村拉达沟泥石流流速进行计算[23],公式为

(2)

式(2)中:Vc为泥石流断面的平均流速,m/s;nc为泥石流沟床的粗糙度,可以从相关的文献资料中查阅获得;H为计算断面的平均泥石深度,m;I为泥石流的泥位坡降,采用沟床比降来代替计算,‰。

根据式(2)进行计算可得到拉达沟泥石流平均流速为8.93 m/s。

4.3 泥石流冲击力

泥石流冲击力是摧毁建筑物的主要原因,也是灾害防治的重要参数之一。冲击力通常包括两部分,分别为泥石流液体动压力和泥石流中较大石块的冲击力,其中造成建筑物结构破坏的主要因素是泥石流中较大石块的冲击力,泥石流在冲击的瞬间会突然释放出前期积累的巨大能量,所以常常对建筑物造成严重毁坏。

表1 泥石流密度现场模拟计算采样信息表

4.3.1 泥石流液体动压力

泥石流液体动压力计算公式为

(3)

式(3)中:P为泥石流的液体动压力,Pa;K为泥石流流体不均匀系数,参考了东川泥石流实测资料,取K=3进行计算,为泥石流的容重。因此,根据式(3)进行计算可得到拉达沟泥石流的液体动压力值为41.63×104Pa。

4.3.2 泥石流中较大石块的冲击力

对于泥石流中较大石块的冲击力,计算公式为

F=ρDCtVDAD

(4)

式(4)中:F为泥石流中较大石块的冲击力,kN;ρD为泥石流中较大石块的密度,kg/m3;Ct为纵坡波速,m/s;VD为泥石流中巨石的速度,m/s,一般取泥石流平均速的一半进行计算;AD为巨石与被撞击物体的接触面积,通常取巨石短径所在面积的10%进行计算,m2。

通过野外实地踏查得知,Ct=2 800 m/s,且拉达沟泥石流堆积区中最大石块为一灰岩,其长、宽、高、分别为0.82、0.3、0.28 m,所以AD为0.008 4 m2,密度为2 710 kg/m3。根据式(4)进行计算可得到拉达沟泥石流中巨石的冲击力为284.596 kN。

4.4 泥石流流量

目前,可以采用两种方法来计算泥石流的流量,分别为雨洪法和形态调查法。根据拉达沟泥石流的具体情况和调查数据,选择采用雨洪法计算拉达沟的泥石流流量。基于《泥石流灾害防治工程勘察规范》(DZ/T 0220—2006)中形态调查法确定泥石流洪峰流量的方法,计算公式为

Qc=AcVc

(5)

式(5)中:Qc为泥石流的流量,m3/s;Ac为调查断面的过流面积,m2;Vc为泥石流流速,m/s。

实际测得该调查断面的过流面积为10~12 m2,通过该断面的泥石流平均流速已计算得出Vc= 8.93 m3/s,因此,根据式(5)计算可得到拉达沟泥石流的流量为89.3~107.16 m3/s。

5 危险度评价

泥石流沟道危险性是进行灾害防治的主要根据之一[24-25],采用刘希林[26]提出的单沟泥石流危险度评价方法,该方法从众多影响因子中提取出7个主要因子作为评价指标(表3),其中泥石流规模(m)和发生频率(f)是泥石流主要危险因子,通过实地调查获得。流域面积(s1)、主沟长度(s2)、相对高差(s3)、流域切割密度(s4)和不稳定沟床比例(s5)为泥石流次要危险因子[26],这5个次要因子可从无人机影像和数字高程模型(digital elevation model,DEM)上比较准确地获得。

采用的单沟泥石流危险度计算公式参考文献[16],公式为

Hd=0.29M+0.29F+0.14S1+0.09S2+0.06S3+0.11S4+0.03S5

(6)

式(6)中:M、F、S1、S2、S3、S4、S5分别为影响因子m、f、s1、s2、s3、s4、s5的转化值。

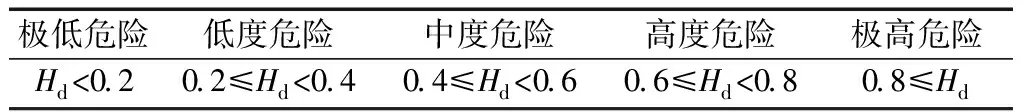

根据单沟泥石流危险度评价因子的转换函数可计算得出相应的转换值,如表2所示。根据表2,采用式(6)计算得到中坝村拉达沟的危险度为0.218。由拉达沟泥石流危险度的评价因子和评价结果(表3),以及结合单沟泥石流危险度分级标准(表4)可知:拉达沟的危险性属于低度危险,所以拉达沟在未来再次发生泥石流的可能性较小。

表2 单沟泥石流危险度多因子综合评价模型各因子取值转换函数[26]

表3 拉达沟泥石流危险度评价因子及评价结果

表4 单沟泥石流危险度分级标准[26]

6 结论

(1)中坝村“6.4”林火区域面积约为94 813.91 m2,其中重度过火区、中度过火区、轻度过火区以及未燃烧区的面积分别为20 671.98、47 021.09、11 105.25和11 794.14 m2,分别占总流域面积的21.8%、49 359%、11.71%和12.44%。

(2)根据泥石流调查及单沟危险度评价,拉达沟具备了泥石流形成条件,灾害之后,火烧迹地物源被严重破坏,且泥石流规模、爆发频率、相对高差、流域面积和主沟长度等因子均较小,危险度属于较低,未来爆发泥石流的可能性较小。

7 问题讨论与防治建议

近年来,随着西部山区经济的发展速度与力度不断加大,森林火灾的数量和密度呈上升趋势。火后泥石流作为主要的林火次生地质灾害,常常给山区人民造成了严重的经济损失和生命威胁。所以如何在经济条件有限的少数民族贫困地区进行灾害识别、防灾及治理,成为一个现实问题。基于火后泥石流的特征和形成机制,以及结合凉山州山区经济和灾害的实际情况,给出了以下三点防治建议。

(1)稳坡固砂,在重度过火区域,林火对植被和土壤结构破坏强度非常大,坡面侵蚀率非常高,可采用原木拦截的防治措施,以拦截粗糙碎屑物质;对于中度和轻度过火区,林火对植被和土壤结构的破坏程度有限,可采用秸秆覆盖法,不但经济环保,还能稳定岸坡,促进植被生长,有效阻止火烧迹地松散物质进入沟道。

(2)加快植被恢复,加大火烧迹地山坡整治力度,采取生态修复措施,通过在裸露坡面、水土流失严重和侵蚀性沟道处植树造林,加快森林植被和草被生长和恢复,稳定流域内的松散物质。

(3)科学施工,在调查中发现,山火区为了护林防火,方便救援,常修建从山脚直至山顶的简易道路作为灭火通道。修建灭火通道虽有利于救援,但经常疏忽了对渣土进行合理处置,容易诱发泥石流灾害,建议相关部门加强对弃渣的管理。在修建灭火通道时,可考虑在道路两边修建排水沟,进一步减少泥石流的可能。