决策逻辑对新创企业商业模式创新的影响:资源整合能力的调节作用

2022-07-22何玉成

杨 雪 何玉成

(华中农业大学 经济管理学院,湖北 武汉 430070)

0 引言

在信息技术迅速发展及创新创业浪潮下,我国进入创新创业黄金期,创业在经济发展和社会进步中发挥着重要作用。但是,我国新创企业面临低盈利能力,高创业失败率的困境①《全球创业观察2016-2017 中国报告》指出,企业不盈利是中国创业者中止创业的主要原因,中国因为企业不盈利中止创业的比例高达38.91%。,创业质量亟待提升。商业模式创新是企业竞争优势的源泉[1],于新创企业而言,商业模式创新影响着其竞争地位和存活几率[2],新创企业凭借创新商业模式避开成熟企业的竞争[3],在市场上占据一席之地。

关于新创企业如何实现商业模式创新,现有研究主要分为两种观点,一种观点认为商业模式创新是基于理性化战略分析的结果[4-5],在竞争性分析的基础上对商业模式的价值主张、价值创造、价值传递及价值获取等要素进行理性设计,制定多种可行方案,并从中选出可以实现预期收益最大化的方案进行商业模式创新[6]。另一种观点则认为,企业需要在市场和实践中学习,以培养柔性和适应性,进而在商业模式创新的过程中不断对其进行调整,最终实现商业模式创新[7-8]。根据效果逻辑理论(Effectuation Theory),因果逻辑和效果逻辑是决策者在不确定情境下制定决策时的逻辑,对创业者或新创企业高管的创业或创业管理活动具有指导作用。上述两种关于商业模式创新路径产生分歧的根本原因在于其背后的决策逻辑不同,因果逻辑指导下的商业模式创新,通过竞争性市场分析,明晰商业模式创新的目标并制定计划,按照预期收益最大化原则改进商业模式构成要素,进而实现商业模式创新。效果逻辑指导下的商业模式创新是从既有手段或资源出发,在实践中学习并改进商业模式,最终实现商业模式创新。由此可以初步判定,因果逻辑和效果逻辑均有助于实现商业模式创新。

通过梳理决策逻辑和商业模式创新方面的文献发现,鲜有关于决策逻辑对商业模式创新作用的研究,仅有的研究也都是从效果逻辑出发,忽视了因果逻辑对商业模式创新的作用以及效果逻辑的多维属性[9-10]。学者对商业模式创新前因变量或驱动因素的探究已经涉及企业的内外部因素,例如企业能力、社会网络、技术变革以及制度环境等[4,11-13],然而商业模式创新前因或驱动因素均要通过影响高管的决策行动进而转化为影响商业模式创新的力量[14]。由于企业及其所面临环境的异质性,行为或行为组合相似也可能带来不同的结果。行为或行为组合均由决策逻辑主导,如此,探究有效行为背后的主导逻辑对商业模式创新的作用机理更有利于产生学习效应[15]。

此外,仅有的决策逻辑与商业模式创新关系的研究也只关注了企业外部环境因素的影响[10],缺乏对企业能力因素的探讨。新创企业商业模式创新的实现需要足够的资源支撑,而新创企业由于“新生弱性”,普遍面临严重资源约束困境[16]。资源整合能力不仅有助于新创企业突破资源约束困境,而且也会影响新创企业对市场机会的识别与利用。商业模式创新是开发市场机会的重要手段[17],那么,新创企业资源整合能力的高低是否会影响决策逻辑对其商业模式创新的有效性?现有学者并未对其进行探讨,基于此,本文试图构建一个新的理论框架,明晰决策逻辑对商业模式创新的影响机理。

本研究将决策逻辑、商业模式创新与企业资源整合能力纳入同一个理论框架,主要是考虑到以下两个方面。第一,通过对因果逻辑及效果逻辑不同维度的分析,探究决策逻辑如何作用于商业模式创新;第二,明晰企业资源整合能力对决策逻辑和商业模式创新关系的调节作用。由于决策者在个体和环境层面存在差异,决策者具体的行为都是在特定的情境中采取的,而且决策者的行为会受到个人认知和情感的影响。“我们看到的只是行为表象,而看不见的行为(决策)原因往往更值得关注”,行为组合的依据是决策逻辑,研究决策过程和规律是探究有效行为进而产生学习效应的关键[15]。本文从行为背后的指导逻辑出发,探究决策逻辑对商业模式创新的作用,以期丰富商业模式创新前因变量和决策逻辑结果变量的研究,扩展效果逻辑理论在商业模式创新研究中的应用,为实现商业模式创新提供一定的管理启示。

1 理论分析与研究假设

1.1 决策逻辑与商业模式创新

决策逻辑包含因果逻辑与效果逻辑,其中因果逻辑强调从既定目标出发,通过市场分析制定商业计划,并按照预期收益最大化原则从中选择实现既定目标的最优方案;效果逻辑则是从手段出发,强调试验,在可承受损失范围内进行试错,关注先前承诺,注重保持企业柔性,利用意外事件控制未来[18]。

商业模式是企业的价值创造逻辑,强调从系统及整体视角解释企业的经营活动及价值创造活动。系统由要素构成,整体由部分构成,所以要素之间或者部分之间的关系就形成了价值创造逻辑[19]。由于研究主题不同,学术界对商业模式构成要素尚未达成共识,本文借鉴学术界的主流划分方式,认为其构成要素包含价值主张、价值创造、价值传递和价值获取。具体的,价值主张是企业对顾客的价值承诺,价值创造是企业将资源转化为顾客价值的过程,价值传递是企业将创造的价值传递给客户的过程,价值获取是指企业从产出的经济价值中获取一定份额[20]。对于商业模式创新的界定学术界有两种不同视角,一种是从商业逻辑视角定义商业模式创新,虽然逻辑清晰,但是描述较为抽象,不利于理解其本质;另一种是从要素视角定义商业模式创新。基于此,本文认为商业模式创新是指企业的价值主张、价值创造、价值传递和价值获取等相互依赖的活动系统中一个或几个核心要素的创新。

作为一种系统性的创新,商业模式创新需要诸多资源作为支撑[21],新创企业由于“新生弱性”和“小而弱性”,面临巨大资源约束[16],需要从外部经济主体中获取所需资源。Breugst 等认为情感承诺受认知清晰度的影响,清晰的目标能够帮助新创企业获得更多的资源支持[22]。因果逻辑强调目标导向和商业计划的制定,基于明确的企业目标制定详实的商业计划有助于提高资源所有者对新创企业发展潜力的了解,即提高了资源所有者的认知清晰度,有利于新创企业获得更多的创业资源。另外,目标通常具有挑战性,在实现既定目标过程中不可避免地会遇到新问题,驱使企业采取跨界搜寻行为,跨界搜寻有助于异质性知识的获取,使得企业在解决新问题的同时发现甚至创造新的市场机会,进而催生新的商业模式[23],例如,研发部门通过与营销部门合作,可以更加了解顾客的痛点,进而使企业创新现有的价值主张,进行商业模式创新[24]。

受环境不确定等因素的影响,具有现状偏见(status quo bias)的管理者在面临决策或选择时具有维持现状的强烈倾向,不利于商业模式创新。因果逻辑关注预期收益最大化,而专注预期回报可以在一定程度上克服商业模式创新过程中的现状偏见[25],若预期新的商业模式能够使企业获得更高的回报,决策者也许并不会放弃创新商业模式。另外,郭毅夫从客户价值角度定义商业模式创新,认为商业模式创新是为客户的问题提供新的解决方案[26]。因此,为了实现预期收益最大化,新创企业会挑战现有的解决方案(产品或服务),促使企业提出新的价值主张以更好地解决顾客的痛点,或者优化企业内外部流程以提高效率,最终都有利于实现商业模式创新。

行为的有效性会因不确定性的提高而降低,为了避免可能造成的损失,新创企业会减少创新行为。因果逻辑强调竞争性市场分析,基于此,新创企业不仅明确了顾客痛点,而且了解了竞争对手提供了何种问题解决方案,有助于提高企业行为的有效性,进而设计可行的商业模式[27]。此外,竞争性市场分析有助于新创企业了解竞争对手的商业模式,并在此基础上创新,Zott 和Amit 指出竞争对手的商业模式是企业重新设计商业模式的重要参考模板[28];最后,竞争性市场分析可以降低新创企业面临的不确定性,减小商业模式创新过程中的风险,以免新创企业因风险而放弃进行商业模式创新[29]。

基于上述理论推导,提出本文假设:

H1因果逻辑对商业模式创新有正向影响。

商业模式创新作为一种系统性创新,企业在进行商业模式创新时需要考虑自身的特点及其所处外部环境,而且由于企业的异质性,其商业模式创新过程具有高度创造性和探索性[30],须进行尝试,然后根据反馈信息修正创业行为,探索出更有效的商业模式,实现商业模式创新。效果逻辑的试验原则是指创业者或新创企业高管决策的起点是既有的资源或手段,在试错过程中逐步确定更为实际的目标。根据演化学习学派的观点,试错过程中会产生大量反馈信息,一方面,不论试错成功与否,都有助于提升新创企业的学习效率,积累经验知识;另一方面,在此过程中新创企业可以发掘顾客痛点,提出更具新颖性的价值主张,实现更具效率性的价值创造和传递,这与商业模式创新的逻辑具有内在的一致性[31-32]。

效果逻辑的可承受损失原则是指决策者在项目初期并不关注投资回报,而是考虑项目失败时企业能够承受的最大损失。在可承受损失原则的指导下,创业者或新创企业高管更关注可承受损失范围,驱使新创企业在有限资源条件下充分整合利用手边已有的零散资源,即资源拼凑[33]。这可以提高资源利用率,有助于新创企业利用有限的资源解决新问题,甚至触发新创企业的突破性创新行为,如提出新的价值主张,优化价值创造流程等[34],而且将商业模式创新所带来的风险限定在可承受范围内,有利于降低创业失败率,激发新创企业商业模式创新行为。此外,可承受损失原则使得新创企业拥有多次迭代创新的机会,不仅有助于提升其创新能力,而且新创企业通过每次的行动创造出更多的可用手段,大量的手段-目的组合试验有助于新创企业探索出独特的商业模式。

效果逻辑的先前承诺原则是指决策者注重合作伙伴关系的建立。价值网络理论指出,合作伙伴关系的建立是价值网络构建的一种重要手段。新创企业的商业模式创新有赖于企业的价值网络,因为新创企业与利益相关者合作伙伴关系的建立可以缓解新创企业资源短缺的问题,为商业模式创新奠定资源基础。合作伙伴关系的建立还有助于知识共享,知识共享作为组织学习过程中的重要一环[35],有助于新创企业打破惯性[36],克服商业模式创新障碍,实现商业模式创新,Chesbrough 认为“商业模式创新的过程实际上是学习的过程”[7]。此外,新创企业与重要利益相关者建立战略联盟一同开发商业机会,不仅有利于降低风险,而且有助于形成独特的价值主张或价值创造流程。最后,合作伙伴关系的建立,还有助于新创企业获取外部信息及知识,通过对这些信息及知识的分析及有效利用,重新定位市场、挖掘客户潜在需求、开发新的业务系统和渠道通路,甚至改变整个行业的竞争规则,创造一个全新的商业模式。

效果逻辑的柔性原则驱使企业直面权变因素和意外情况,与环境进行互动,而非规避。新创企业在充分利用权变因素和意外情况的过程中将产生新的手段,进而创造新的事物[37],Sarasvathy 和Venkataraman 指出创业者或新创企业高管在采取效果逻辑和环境互动过程中,往往会迸发新的思想、观念,发现新的资源,产生新的创业工具和手段[38],如此必会对新创企业最初的创业意向和条件产生影响,不仅能够直接作用于商业模式,实现商业模式的价值主张、价值创造创新,而且有利于克服商业模式客观及主观刚性[39],间接作用于商业模式创新。新创企业的灵活性会因为惯例的形成而逐渐降低,只有具备柔性的新创企业才能充分利用企业发展过程中出现的意外事件,缺乏灵活性的企业因更加严格地遵从自己的商业计划,而无法从意外事件中学习或受益,利用外部压力促进内部进步被视为最有效的惊喜反应策略(surprise reaction strategies)之一。此外,具备柔性原则的新创企业在潜在机会面前可以迅速调整组织流程、能力,从而把握市场机会,为了将机会商业化进而进行商业模式创新[17]。

已有的研究也证实了效果逻辑对商业模式创新有促进作用,例如,Reymen 等基于案例研究发现,效果逻辑促使商业模式核心构成要素变化[40];Velu 和Jacob 发现,企业家采用效果逻辑倾向程度和商业模式创新程度之间存在显著的正向关系[41]。

基于上述分析,本文推断出效果逻辑的各个维度可能促进商业模式创新,所以提出如下假设:

H2a试验原则对商业模式创新有正向影响;

H2b可承受损失原则对商业模式创新有正向影响;

H2c先前承诺原则对商业模式创新有正向影响;

H2d柔性原则对商业模式创新有正向影响。

1.2 资源整合能力的调节作用

资源基础观指出,资源对企业的发展至关重要,而资源依赖理论指出没有企业能够实现资源自给自足,都要与环境进行交换[42]。新创企业由于新生弱性,资源约束情况更显著[43-44],需要从外部获取所需要的关键性稀缺资源,因而新创企业必须具备识别资源和获取资源的能力[45],即本研究所定义的资源构建能力。企业可以通过交换获得资源,但是企业资源自身并不具有生产性[46],因而新创企业不仅要从外部获取所需要的资源,而且要对资源进行优化配置,充分发挥资源的效用,即本研究所定义的资源利用能力。资源整合能力是对资源进行构建和利用的能力,是整合各种资源的能力,是一种动态能力。所以,对新创企业而言,资源整合能力尤为重要,资源整合能力越高,说明企业获取所需资源的难度越低,并且利用配置资源的效率也越高。

企业执行创新性行为需要以重新构建和匹配相关资源作为保障[47]。一方面,商业模式创新过程是资源高消耗的过程[48],新创企业面临资源短缺的困境,而具备较高资源整合能力的企业可以从外部获取所需资源并能够对资源进行有效配置和充分利用,进而奠定商业模式创新的资源基础[49],为创新决策提供支持。另一方面,商业模式创新涉及组织结构、运作模式的调整和变革,与此对应的资源也需要重新调整和配置[39],新创企业只有具备较高的资源整合能力才能保证商业模式创新的实现。此外,与资源稀缺的组织相比,拥有丰富资源的企业更倾向于采取创新行为,因为具备较高资源整合能力的新创企业能够识别、获取所需资源,并对资源进行重新配置和充分利用,进而充分发挥资源的效能,降低创新成本,使新创企业敢于面对更高的风险,并且在资源整合过程中不断进行尝试,促进对新的商业机会的探索,提高企业商业模式创新程度。综上所述,资源整合能力不仅能够使新创企业获取资源,为商业模式创新奠定资源基础,而且资源配置和利用能力有助于保障新的商业模式的实施,继而在一定程度上能够促进新创企业商业模式创新。

新创企业面临资源短缺的困境,需要从外部经济主体中获取所需资源,为商业模式创新提供资源基础。以因果逻辑为主导的新创企业,不论是通过制定商业计划降低信息不对称性以获得外部支持,还是通过跨界搜寻取得所需异质性知识,都要以资源整合能力为基础,因为资源整合能力影响企业获取资源的难易度以及利用配置资源的效率。资源整合能力越高的企业越清楚自身所需要的资源及其获取途径,进而更有针对性地制定商业计划,从而获取资源承诺,还有利于提高跨界搜寻效率。另外,资源本身并不具有价值,只有将其配置和充分利用才能发挥作用,所获取的资源也只有在得到配置和利用的情况下才能真正成为商业模式创新的资源基础。因果逻辑强调预期回报最大化为克服现状偏见提供了重要的推动力,资源整合能力越高,预期回报实现的可能性就越大,克服现状偏见的推动力也就越大,越有利于新创企业采取创新决策,克服商业模式主观刚性。竞争性市场分析可以明确顾客所需要解决的问题,以及现有竞争者为顾客提供的解决方案,有助于新创企业设计切实可行的全新的商业模式,或者在现有竞争对手商业模式的基础上进行改进。但是,不论是设计全新的商业模式还是在既有商业模式上的改进创新,商业模式创新过程伴随着资源消耗[48],创新商业模式需要建立在资源基础之上,因此需要新创企业凭借其资源整合能力从外部经济主体中获取所需的资源;另外,为了保证新的商业模式的实现还必须对资源进行重新配置。资源的获取与利用是商业模式创新的关键[50],新创企业从外部获取资源的有效性及对资源利用的有效性,取决于新创企业资源整合能力的高低,新创企业只有拥有一定的资源整合能力,因果逻辑对商业模式创新的促进作用才能真正得以发挥。

在上述分析的基础上,提出假设:

H3资源整合能力在因果逻辑和商业模式创新之间起正向调节作用。

效果逻辑的试验原则强调企业以手段导向不断进行试错学习和战略迭代,在此过程中将其从外部获取的知识及资源与自身已有的知识及资源进行整合,新创企业资源整合能力越高,越能够通过创业学习更好地了解其所处的外部环境,提升管理认知,有助于更好地利用和挖掘创业机会,从而促进商业模式创新[51]。试错过程中必然会消耗相应的资源[39],在中国经济转型的背景下,资本市场欠成熟、制度有待完善,新创企业往往面临着巨大的资源约束,需要从外部获取足够的资源以支撑效果逻辑试验原则下的企业创新行为。对新创企业而言,具备较高资源整合能力的企业更容易获取所需资源,为突破性创新行为的产生奠定基础,并且具备较高资源整合能力的新创企业能更加充分利用资源,从而提高试错的有效性,保证商业模式创新实现。

可承受损失原则指导下的创业者或新创企业高管更关注失败时企业可以承受的最大损失而非可以获得的收益,只要在可承受损失范围内就会尽可能进行尝试。新创企业可承受损失的限度并非一成不变[52],资源整合能力越高的新创企业,获取所需资源的难度越低,资源配置利用效率也越高,进而可承受损失的限度相对更高,尝试的机会就越多,有利于企业积累更多的知识和经验,在实践中学习、思考,提升企业创新能力,从而为商业模式创新奠定资源、知识及能力基础。

效果逻辑的先前承诺原则主张与利益相关者建立合作伙伴关系,有助于新创企业突破资源困境,为新创企业商业模式创新提供互补性资产。先前承诺原则有助于新创企业取得利益相关者的资源承诺,而新创企业资源整合能力越高,从合作伙伴那里获取商业模式创新所需资源的可能性越高[53],此外,新创企业仅仅拥有资源尚且不够,还需要根据新的商业模式对资源进行重新配置,发挥资源利用能力实现“1+1>2”,保证新的商业模式的实施;否则新创企业只会徒增冗余资源,并不能充分发挥先前承诺原则对商业模式创新的促进作用。

效果逻辑的柔性原则主张与环境进行互动,创业者或新创企业高管在与外部环境互动过程中会产生新的思想、观念、意向,发现新的资源、创业工具和手段[38],有助于形成商业模式创新创意。效果逻辑的柔性原则虽有助于商业模式创新创意的产生,但是商业模式创新从创意产生到最终实现是一个资源重新配置和消耗的过程[54],新创企业需要拥有相应的资源整合能力,才能奠定商业模式创新的资源基础,同时根据新的商业模式对资源进行重新配置,最终保证新的商业模式的顺利实施。所以,企业资源整合能力的高低会影响柔性原则对商业模式创新促进作用的大小,若无资源整合能力作支撑,再好的商业模式创新创意也只是“空中楼阁”。

基于上述理论推导,提出如下研究假设:

H4a资源整合能力在试验原则和商业模式创新之间起正向调节作用;

H4b资源整合能力在可承受损失原则和商业模式创新之间起正向调节作用;

H4c资源整合能力在先前承诺原则和商业模式创新之间起正向调节作用;

H4d资源整合能力在柔性原则和商业模式创新之间起正向调节作用。

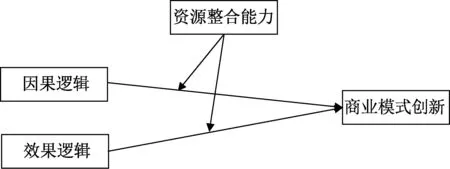

综上所述,本文的理论模型如图1 所示。

图1 理论模型Figure 1 Theoretical model

2 研究设计

2.1 样本确定与数据搜集

为兼顾科学性及可操作性,本文借鉴创业领域学者的主流做法,根据企业成立年限判断其是否为新创企业,通过文献梳理发现,现有创业研究领域的大多数学者将成立时间不超过8 年的企业视为新创企业[55],即本文的研究对象。本文通过调查问卷搜集数据,因为企业高管对本企业有更全面的认识,能够较为准确选择切合企业实际的选项,所以邀请被调查企业中的中高层管理者对问卷进行作答。在基本信息部分包含判断是否为企业中高层管理者的题项,若被调查者回答“否”,提示跳转到问卷末尾,告知调研结束,若为“是”,则提示依次作答,直至问卷结束,从而保证问卷均由企业中高层管理者填写。

研究样本主要来源于两个方面:一是通过关系网,例如校友群、EMBA 班的学员,与被调查者取得联系,并通过电子邮件或微信发送问卷链接邀请其填写,二是委托大型数据调研公司获取样本。共回收791 份问卷,剔除其中的540 份无效问卷(企业成立时间超过8 年或填答不完整的问卷),最终得到251 份有效问卷。被调查者及样本企业基本特征如下:被调查者男性比例略高(占比57%),年龄集中在31~40 岁之间(占比85.7%),受教育程度以本科、硕士研究生及以上学历为主(分别占比69.7%和19.9%),职务包含董事长、总经理、副总经理、市场运营总监、生产运营总监及财务总监;被调查企业以民营企业为主(占比76.1%),72.9%的样本企业人数不超过200 人。本研究将有效问卷与无效问卷进行了T 检验,以判断样本数据是否存在非回应偏差①本研究收集的无效问卷中有因成立年限超过8 年而被剔除的问卷347 份,填答不完整而被剔除的问卷193 份,由于347 份问卷的企业成立年限超过8年,不属于本文的研究对象,故本文仅对251 份有效问卷与193 份填答不完整的无效问卷进行了T 检验。,结果表明有效问卷与填答不完整的无效问卷中的企业成立年限、员工总数以及企业性质并无显著差异,说明样本并无严重非回应偏差。此外,本文还对两种渠道回收的数据进行了方差分析,发现两种渠道回收的样本在基本特征方面无显著差异,所以可以将两种渠道收集的收据合并进行分析。

2.2 变量测度

本文利用成熟量表对关键变量进行测度,由于量表均翻译自外文,因而在保证语义的基础上对其进行了调整,以便于被调查者理解。而且在正式进行调研之前进行了预调研,对问卷题项进行修正,以保证问卷题项表述无歧义,最终形成正式问卷。问卷中除被调查者和企业的基本信息外,其余变量均利用Likert 5 分量表度量。

决策逻辑包含因果逻辑与效果逻辑,依据Chandler 等开发的量表,分别利用7 个测度题项和12 个测度题项对因果逻辑及效果逻辑进行测度[56]。商业模式创新主要是借鉴Futterer 等的做法,从价值主张、创造、传递及获取创新四个方面测度[25],主要考查新创企业商业模式创新的程度。资源整合能力主要是借鉴Sirmon 和Hitt 及国内资源整合领域的相关学者的研究,从资源构建及利用能力两个维度测度[57-59]。

本文梳理了影响商业模式创新的因素,并将其作为控制变量,其中包括竞争不确定性、需求不确定性、技术动荡性、风险感知及知识宽度[60-62],均采用成熟量表进行测度。此外,本文还将企业年龄、行业类型、企业性质及规模一同作为控制变量,其中,利用企业成立年限取对数度量企业年龄,由于行业类型、企业性质以及企业规模为分类变量,因此,在回归分析中将其设置为虚拟变量,行业类型划分为7类,设置6 个虚拟变量,企业性质划分为5 类,设置4 个虚拟变量,企业规模按员工人数划分为5 类,设置4 个虚拟变量。

3 实证检验

3.1 共同方法偏差检验及信度、效度检验

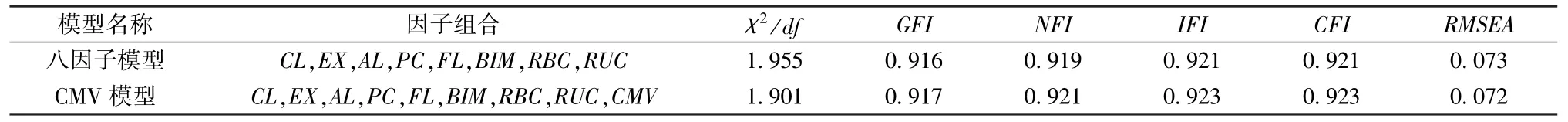

本文采用两种方法检验共同方法偏差,一是利用Harman 单因子检验法,检验结果表明,第一个因子的方差贡献率为25.24%,低于30%,说明共同方法偏差并不会威胁研究结果的可靠性。二是利用控制非可测潜在方法因素的影响(Controlling for the effects of an unmeasured latent methods factor)的方法检验共同方法偏差[63],该方法已被学者广泛使用[64]。首先基于本文的理论模型构建一个八因子模型作为基准模型,然后构造一个含有共同方法偏差因子的模型,允许所有测度题项均载荷到共同方法偏差因子上,形成对照模型,继而比较基准模型与对照模型的拟合度差异是否显著。若存在显著差异,说明共同方法偏差因子会对模型结果造成影响,即存在严重共同方法偏差;若无显著差异则说明不存在严重共同方法偏差。结果如表1 所示,对比含有共同方法偏差因子的模型与八因子模型发现,共同方法偏差因子被控制后模型配适度指标值并无显著变化,说明本研究不存在严重共同方法偏差。

表1 共同方法偏差检验结果Table 1 Common method variation test results

本文关键变量的信度及效度检验结果如表2 所示,从中可以看出,各个变量的组合信度均高于0.8,说明测度题项的内在一致性较高,而且变量的AVE 都在0.5 以上,说明量表具有足够的收敛效度,此外,各个变量的AVE 平方根大于其所对应的变量间的相关系数(表3),说明量表具有较高的区分效度。最后,本研究量表的测度题项均来源于国内外学者所采用的成熟量表,所以量表也具有较高的内容效度。

表2 信度及效度检验结果Table 2 Reliability and validity test results

3.2 描述性统计及相关分析

表3 展示了本文中各个变量的均值、标准差及变量之间的相关系数。相关系数的符号及显著性水平表明,因果逻辑、效果逻辑各个维度均与商业模式创新显著正相关,可以初步断定决策逻辑对商业模式创新有正向影响,本文接下来将采用多元回归分析,进一步检验研究假设。此外,为判断变量之间是否有严重多重共线性问题,本文进行了方差膨胀因子检验,检验结果表明,VIF 最大值小于2,表明变量之间没有严重多重共线性,可进行下一步分析。

3.3 回归分析

本文利用一般回归分析法进行假设检验,回归结果如表4 所示。其中,模型1 为基础模型,仅仅包含控制变量,模型2 以模型1 为基础增加了本文的解释变量,以检验决策逻辑对商业模式创新的影响。从模型2 中可以看出,因果逻辑(β=0.188,p<0.01)、试验原则(β=0.126,p<0.01)、可承受损失原则(β=0.207,p<0.01)、先前承诺原则(β=0.095,p<0.05)及柔性原则(β=0.246,p<0.01)均显著促进商业模式创新,本文的假设H1 及H2 均得到支持。

表4 回归分析结果Table 4 Regression analysis results

为检验资源整合能力对决策逻辑与商业模式创新关系的调节作用,本文构造了解释变量和调节变量的交互项,为了降低多重共线性的影响,本文利用中心化处理后的解释变量和调节变量构造交互项。模型3 以模型2 为基础增加了因果逻辑与资源构建能力及资源利用能力的交互项,结果显示,交互项系数显著为正(β1=0.101,p1<0.05;β2=0.118,p2<0.1),表明资源构建能力及资源利用能力正向调节因果逻辑和商业模式创新的关系,所以,假设H3 通过检验。模型4 在模型2 的基础上加入了试验原则与资源构建能力及资源利用能力的交互项,且其系数显著为正(β1=0.123,p1<0.05;β2=0.115,p2<0.05),说明资源构建能力及资源利用能力增强了试验原则对商业模式创新的促进作用;模型5 在模型2 的基础上加入了可承受损失原则与资源构建能力及资源利用能力的交互项,且其系数显著为正(β1=0.110,p1<0.1;β2=0.155,p2<0.05),说明资源构建能力及资源利用能力增强了可承受损失原则对商业模式创新的促进作用;模型6 在模型2 的基础上加入了先前承诺原则与资源构建能力及资源利用能力的交互项,且其系数显著为正(β1=0.166,p1<0.05;β2=0.105,p2<0.1),说明资源构建能力及资源利用能力增强了先前承诺原则对商业模式创新的促进作用;模型7在模型2 的基础上加入了柔性原则与资源构建能力及资源利用能力的交互项,且其系数显著为正(β1=0.119,p1<0.1;β2=0.149,p2<0.05),说明资源构建能力及资源利用能力增强了柔性原则对商业模式创新的促进作用。综上所述,资源整合能力在效果逻辑与商业模式创新的关系之间起正向调节作用,本文的假设H4a、H4b、H4c、H4d 得到支持。模型8同时将所有变量纳入,交互项回归系数符号并未改变而且仍通过了显著性检验,进一步支持了假设H3 及H4a、H4b、H4c、H4d。

4 结论与启示

创业型经济作为推动我国经济社会发展的新兴力量,如何促进新创企业成长,提高新创企业绩效成为政界、商界及学术界共同关注的问题。本文基于效果逻辑理论、商业模式创新理论、资源基础理论及企业能力理论,探究了决策逻辑如何作用于商业模式创新,以及资源整合能力在两者间所发挥的调节效应。

首先,本文的实证结果证实了因果逻辑有助于商业模式创新,这种促进作用可以从资源基础、现状偏见、行为有效性等方面进行解释。因果逻辑的目标导向原则强调制定商业计划,从而获得资源所有者的支持,为商业模式创新奠定资源基础;预期收益最大化可以克服管理者的现状偏见,提高企业采取创新行为的可能性;竞争性市场分析可以明确顾客需求及市场前景,提高行为有效性,降低商业模式创新风险,促进商业模式创新。

其次,本文的实证结果证实了效果逻辑有助于商业模式创新,这种促进作用可以从试错学习、资源拼凑、价值网络、利用权变因素等方面进行解释。试验原则指导下新创企业利用试错学习过程中的反馈信息修正其行为,降低创业风险,逐步探索和总结出更高效的商业模式,实现商业模式创新;可承受损失原则指导下的新创企业能够充分利用零散资源,进行资源拼凑,创新资源利用方式,在实践中提升创新能力;先前承诺原则强调与利益相关者建立合作伙伴关系,而建立合作伙伴关系是构建价值网络的重要手段之一,不仅能够为商业模式创新提供互补性资产而且有利于知识共享,知识共享是组织学习的重要过程,根据组织学习理论,学习是打破惯性的重要因素,因此有利于克服商业模式创新障碍;柔性原则强调与环境互动,保持对环境的适应性,而且企业在充分利用权变因素和意外情况的过程中会产生新的想法、创业工具和手段,进而有利于克服商业模式主客观刚性,实现商业模式创新。

再次,本文研究发现资源整合能力对因果逻辑与商业模式创新之间的关系起正向调节作用,即企业资源整合能力越高,企业获取外部资源的难度越低,对资源的配置利用效率也越高,因果逻辑的效用就越能充分发挥。这种调节作用可以从商业模式创新过程中的资源消耗及资源重新配置的角度进行解释。以因果逻辑为主导的新创企业,不论是通过制定商业计划降低信息不对称性以获得外部支持,还是通过跨界搜寻获取所需异质性知识实现既定目标,都依赖于资源整合能力,因为企业资源整合能力对其获取所需资源、知识的途径的多样性及难易程度有重要的影响;另外,不论是设计全新的商业模式还是在既有商业模式上的改进创新,商业模式创新过程是资源高消耗过程,新的商业模式的实施需要建立在资源基础之上,需要新创企业凭借其资源整合能力从外部经济主体中获取所需的资源,并对资源进行重新配置,保证新的商业模式的实施。

最后,本文研究发现资源整合能力对效果逻辑与商业模式创新之间的关系起正向调节作用,即企业资源整合能力越高,企业获取外部资源的难度越低,对资源的配置利用效率也越高,效果逻辑的效用就越能充分发挥。效果逻辑强调以手段导向不断进行试错学习和战略迭代,在此过程中新创企业将其从外部获取的资源与自身已有的资源进行整合,新创企业资源整合能力越高,其越能够通过创业学习了解其所处的外部环境,提升管理认知,更充分地利用和挖掘创业机会,从而促进商业模式创新;新创企业资源整合能力越高,其可承受损失的限度越大,可供尝试的机会就越多,进而越有利于提高其创新能力;先前承诺原则有助于新创企业获得利益相关者的资源支持,但这仅仅增加了新创企业所拥有的可支配资源,商业模式创新不仅需要资源基础,还须变革原有资源配置方式,这便突显出资源整合能力在先前承诺原则与商业模式创新关系之间的重要性;最后,柔性原则指导下的新创企业在与环境互动过程中萌发的商业模式创新创意,在高资源整合能力的支撑下更易实现。

本文的理论贡献包括两点,第一,深入剖析了决策逻辑对商业模式创新的作用机制。现有的研究仅仅关注了决策逻辑对新创企业某一方面的影响,例如企业退出策略、研发创新、技术导向[65-67]。商业模式注重描述企业经营的整体性[68],通过探究决策逻辑对商业模式创新的作用可以全面分析决策逻辑对新创企业的影响,而且商业模式创新作为企业竞争优势的来源,决策逻辑对商业模式创新影响方面的研究可以为提升新创企业绩效给予相应的管理启示。以往学者关于商业模式创新前因研究主要集中于企业能力、社会网络、技术变革以及制度环境等企业内外部因素[4,11-13],近年来才逐渐有学者从行动背后的指导逻辑出发,探究决策逻辑对商业模式创新的影响,但是到目前为止,关于决策逻辑与商业模式创新关系的研究屈指可数,因此,仍存在较大研究空间。另外,仅有的相关研究也是从效果逻辑视角出发,不仅忽视了因果逻辑对商业模式创新的影响[9],而且忽视了效果逻辑概念的多维属性[9-10],不同构成维度对新创企业商业模式创新的影响有待深入挖掘[69]。因此,本文通过系统的理论推导,提出决策逻辑对商业模式创新影响的研究假设,利用251 家新创企业的数据对假设进行检验,丰富了商业模式创新前因变量的研究,同时拓展了决策逻辑的结果变量。

第二,本文从企业能力视角出发分析了资源整合能力在决策逻辑与商业模式创新之间的调节作用。仅有的关于决策逻辑对商业模式创新影响的研究也是着眼于企业外部环境[10,25],忽视了企业自身能力的重要性,企业外部环境对企业最终的影响取决于企业应对外部环境变化的能力,而企业行为的有效性也受企业能力的影响。新创企业面临严重资源约束,为了实现商业模式创新,企业需要对其现有及其所需要的资源进行识别,并从外部经济主体中获取自身所需但匮乏的资源,进而对现有的及已获取的资源进行合理配置和充分利用,新创企业只有具备较高的资源整合能力才能保证商业模式创新的实现,因此本文从企业内部能力出发,探究了决策逻辑对商业模式创新促进作用的边界条件。实证结果表明,资源整合能力正向调节决策逻辑与商业模式创新之间的关系,这也解释了为何在相同的情境和行为组合下新创企业商业模式创新程度却有明显差异。

研究结论也给创业者或新创企业高管一定的管理启示。资源构建能力及资源利用能力对因果逻辑、效果逻辑与商业模式创新之间的关系均起正向调节作用,为了充分发挥因果逻辑及效果逻辑对商业模式创新的促进作用,新创企业需要培育和提升其资源整合能力。一方面,建立有效的学习机制,组织学习能够为企业资源整合能力提供知识基础,从而有利于提高企业资源整合能力;另一方面,鼓励员工打破常规思考问题、解决问题的方式,有助于创新资源识别、获取及配置方式,提高企业资源整合能力。行为或行为组合都是由决策逻辑所主导,行为上的差异实质是由决策逻辑的差异所致,研究决策逻辑是探究有效行为进而产生学习效应的关键[15]。本文对两种决策逻辑促进商业模式创新的作用机理进行了深入分析,可以为创业者或新创企业高管进行商业模式创新提供相应的知识支撑。

但研究仍具有局限性,有待进一步完善。首先,本文利用的是251 家新创企业的截面数据,只能从结果观对决策逻辑和商业模式创新进行研究,无法深入探讨新创企业商业模式创新的动态演化过程,而且截面数据在统计上无法排除逆向因果问题,未来可以采用跟踪调查法取得面板数据,从过程观探究二者之间的关系,同时可以解决逆向因果问题。其次,本文仅分析了决策逻辑与商业模式创新之间的关系及资源整合能力对其间关系的调节作用,决策逻辑与商业模式创新之间还可能存在中介变量,未来可以进一步开展研究。再次,商业模式创新的影响因素有很多,如高管团队特征以及公司治理等,本文尚未考虑这两个层面的因素,这是本研究的不足之处,在未来的商业模式创新研究中应将其纳入控制变量,继而更准确地揭示其他变量与商业模式创新之间的关系。最后,样本企业主要集中在广东、北京及上海,代表性不足,未来可以扩大样本分布范围,进一步检验结论的普适性及可靠性。