垂若悬胆 朝暮倚香

——山东博物馆馆藏胆瓶赏析

2022-07-22林弘

林弘

(山东博物馆,山东 济南 250014)

胆瓶一直深受历代文人墨客的青睐!“急雪乍翻香阁絮,轻风吹到胆瓶梅,心字已成灰。”纳兰容若《梦江南·昏鸦尽》中所提到的“胆瓶梅”中的“胆瓶”即长颈大腹、形如悬胆的胆式瓶。

古代文人对胆瓶的偏爱,在很大程度上是看重其内在的文化内涵,而卧薪尝胆的故事更是增加了其深厚久远的文化底蕴。胆瓶代表着养心、怡神、百折不挠等高洁清雅的品质,这些正是文人士大夫所推崇的,也是胆瓶文化的魅力所在,称其为“瓷中君子”,亦不为过。南宋诗人张道洽《瓶梅》:“春在胆瓶閒,朝看复暮看。小屏遮护著,不怕玉肌寒。”宋代诗人韩淲《菩萨蛮》:“平生常为梅花醉,数枝滴滴香沾袂。雪后月华明,胆瓶无限清。”宋末黄庚《梅花韵》:“一枝寒玉倚横塘,和雪攀来袖亦香。插向胆瓶笼纸帐,长教梦绕月黄昏。”还有宋代著名诗人杨万里《昌英知县叔作岁坐上,赋瓶里梅花,时坐上九》:“胆样银瓶玉样梅,北枝折得未全开。为冷落寞空山里,唤入诗人几案来。”从历代文人墨客的争相颂咏中可以看出胆瓶与梅花有着相得益彰的关系。梅花作为梅、兰、竹、菊四君子之一,从宋朝开始,诗人们就爱用胆瓶来与之匹配,可见胆瓶在文人雅士心目中的形象是清雅高洁的。因此,后来的胆瓶大多以单色釉为主,尚清雅也。今以清早期几件单色釉胆瓶为例,对胆瓶的造型、釉色、用途等方面做一赏析。

1 清乾隆霁蓝釉胆瓶(图1)

图1 清乾隆霁蓝釉胆瓶(山东博物馆藏)

霁蓝也称“祭蓝”,是一种祭祀用蓝釉,以氧化钴为着色剂,高温烧造而成,呈现出色泽稳定的蓝色。祭蓝釉和祭红釉一样,都以釉色取胜,色泽浓烈、鲜亮,均匀稳定,非金属油性光泽,光泽感较强。霁蓝在元代就有生产,明清两代延续,明代宣德、嘉靖时期都有烧造,清代康熙、雍正、乾隆时期霁蓝的烧造达到了较高的水平。相比较而言,雍正霁蓝的色彩表现上最好,乾隆次之,康熙再次之。其他各朝也有霁蓝生产,但都无法达到这一时期的水平。

霁蓝釉瓷器在造型上种类比较丰富,主要有碗、盘、瓶、钵、罐、洗、壶等,各个时期的造型基本相当。霁蓝釉瓷器以小器居多,大器数量较少。

此件清乾隆霁蓝釉胆瓶为悬胆式,颈细长,高圈足,腹部饱满,胎质坚密厚重,瓶内及外底釉面呈青白色。瓶身通体施霁蓝釉,口为灯草口,色略淡。霁蓝又名“祭蓝”“祭青”“积蓝”,是以钴为呈色剂,在高温还原焰中烧制而成的单色蓝釉,此瓶发色浓艳,釉面莹厚光亮,器型规整,敦拙大气,底书“大清乾隆年制”款。霁蓝釉胆瓶乾隆时期较为多见,此件胆瓶为标准的官窑器。

这件胆瓶上充分展示了霁蓝釉的突出特点:

①发色如蓝宝石。单色釉瓷器不浮、不嚣、不靡、不媚,是陶瓷制品中公认的“大家闺秀”。本件瓷器釉色厚重,蓝如深海,色调均匀,釉面匀净,呈色稳定,有雨后蓝天的静穆,后人称其为“霁青”,又因其呈色稳定明亮如宝石,又称“宝石蓝”。这种釉色的纯净须有洁白的胎质做映衬,方能显出蓝如宝石的理想釉色,这件瓷器的灯草口恰如其分地显现了洁白的胎质,与宝石蓝釉相得益彰。

②祭祀的礼器之一。古代讲究祭天、地、日、月,祭山河、祖先、神灵等各式祭祀活动。各种祭祀活动对所用器物及器物颜色都有严格规制。其中,祭祀天、地、日、月,对应的瓷器颜色分四种,蓝釉瓷器祭天,黄釉瓷器祭地,红釉瓷器祭日,白釉瓷器祭月。霁蓝釉明清历代均有烧造,官窑器多为皇家祭祀天坛正位所用。民窑也有霁蓝釉瓷,多是庙堂所用祭器,均无官款,但有纪年款。霁蓝釉胆瓶作为祭器又称“祭蓝”,作为供奉天礼之器,其等级之高不言而喻。

③再现康、雍、乾蓝釉辉煌。明永乐、宣德以后蓝釉瓷器生产很少,但每朝都有,从未断烧,只是蓝釉瓷器的质量大不如前,日渐下滑,直到清康、雍、乾时期蓝釉瓷器才又发展到了一个高峰。或者说,清代康、雍、乾三代的色釉瓷是在继承明代的基础上获得了空前发展,其烧制技艺纯熟,达到了炉火纯青的地步。色釉瓷不重彩饰,而以造型、釉色取胜,隽秀的造型和纯净的色釉完美结合,相得益彰,展现出清丽秀雅的艺术风格,宁静雅致,也为同时期陈设之佳器,这件霁蓝釉胆瓶就是标志。

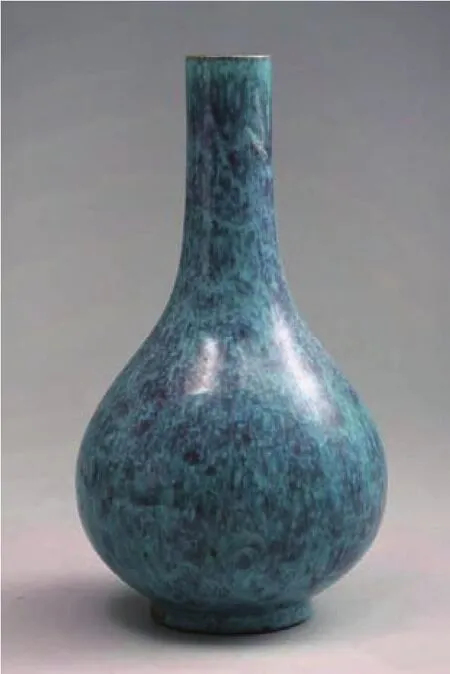

2 清乾隆窑变釉胆瓶(图2)

图2 清乾隆窑变釉胆瓶(山东博物馆藏)

“入窑一色,出窑万彩”,讲的就是窑变釉。窑变釉,顾名思义是器物在窑炉内烧造过程中出现了意想不到的釉色效果。因窑变釉出现于偶然,人们又不知其形成原理,所以称之为“窑变釉”,有一句俗语叫“窑变无双”,指的就是窑变釉的变幻莫测、独一无二。

窑变在唐代以前的青釉瓷器上开始偶有出现。最初,窑中器物出现窑变被视为不祥,尤其是官窑中出现窑变器物,往往被砸碎。明代时,人们还是无法预测窑变的发生,因此窑变被认为是“怪胎”,统统销毁。清以前景德镇窑偶尔烧制出来的窑变釉瓷也多被销毁。雍正时期始烧的仿宋钧窑铜红釉品种,不仅继承了宋钧的制作工艺,而且还有所创新和改进。雍正一朝单色釉品种繁多,质量精湛,主要源于三个方面:一是摹古明代成化、宣德单色釉,在古人的基础上进一步改进工艺增强艺术魅力,如青金蓝釉、柠檬黄釉;二是继承康熙传统,不断完善制作技艺,提高产品质量,如珊瑚红釉,胭脂水釉;三是自我产品创新,如烧制了年窑红釉、窑变釉。随着人们对窑变釉认识的深入,窑变的缺陷美也逐渐得到人们的认可与喜爱。近代科技飞速进步,人们对窑变釉的成因有了更加深刻的认知。

高温铜红釉,元代景德镇创烧,釉中铜含量3%~5%,1200摄氏度还原焰中烧成,因氧化铜极易在高温下挥发,且发色对窑内气氛、温度很敏感,鲜红釉烧成十分不易,故成品率低,一旦烧成则十分名贵。

此件清乾隆窑变釉胆瓶,瓶直口,细长颈,削肩,鼓腹,圈足,形似悬胆。通体施高温铜红釉,釉色细腻、滋润,釉面匀净,色泽纯正。整个器型显得优美而匀称,特别是光彩夺目的鲜红釉色,釉汁纯净肥润,玻璃质感极强。口唇部为典型的灯草边特征,色略淡。灯草边的形成,主要是因为厚重的红釉经炉窑高温产生流淌而露出白色的胎骨,鲜红的釉色与白色的胎质产生鲜明对比,相映成趣。乾隆朝瓷器多造型隽秀,色釉纯净,造型与色釉完美结合,相得益彰,展现出清丽秀雅的艺术风格。清康、雍、乾三朝瓷器生产最大的特点是品种丰富到难以统计,单色釉更是突破了明代的碗、盘、杯、壶、罐的局限,瓶、尊、炉、洗、钟、鼎、缸、笔筒、盖罐、花觚、花盆、雕塑等种类繁多。尤其是琢器中的尊、觚、缸、鼎等多为模仿古代青铜器的大型器物,尺寸之大,制作之规整,远胜于明代。

乾隆时期单色釉的品种和质量都达到了一个新的境界。乾隆一朝单色釉的发展,与督陶官唐英对景德镇的贡献是分不开的。唐英从雍正六年(1728)到乾隆二十一年(1756),一直督导景德镇窑厂的窑务,尽心尽力地把雍正时期已有的单色釉品种延烧到乾隆时期,同时还创烧了不少新的品种。邵蛰民撰《增补古今瓷器资源考》中评论:“清瓷彩色至乾隆而极,其彩釉之仿它物者亦以乾隆为最多最精。”

3 清乾隆雪花蓝釉胆瓶(图3)

图3 清乾隆雪花蓝釉胆瓶(山东博物馆藏)

此件清乾隆雪花蓝釉胆瓶,形式为直口,长颈,溜肩,肩以下渐硕,腹下部圆满,形若悬垂的动物胆囊。其口径窄小、瓶体纤长、稳定挺拔,特别适合插花使用。乾隆时期,制艺造器一改雍正朝的隽秀,造型融康熙朝的浑厚与雍正朝的端雅,于浑厚端雅之间,追求一种极具膨胀性的丰满,此器即为其中经典。本品造型规整,端庄大方,挺拔隽秀,线条起伏流畅,为其造型增添秀美之姿,为清宫经典之品类。通体色泽妍丽,白、蓝二色斑斓交融,动感强烈,富于韵味,瓶内壁则发宋钧月白釉之色泽,宝光内敛,含蓄优雅。底釉斑驳自然,款“大清乾隆年制”篆书,工整清晰,尽显官窑法度。

雪花蓝釉瓷器是一种使用氧化钴作为着色剂,然后在高温下烧制而成的瓷器。雪花蓝瓷器最早的时候是在宣德时御窑烧制出来的,上面的雪花并不是随意点缀上去的,而是釉工用嘴衔竹管将蓝釉吹上去的,就好像是雪花一样的飘洒在瓷器之上,所以才会被人们称作“雪花蓝”。

但是因为其工艺复杂,烧造难度大,同时还需要投入大量的时间成本,所以在宣德之后,雪花蓝瓷器基本上就不再出产了。到了清代康熙时期,雪花蓝瓷器才又开始重新复烧,在这一时期出现的雪花蓝瓷器在做工上十分精细,到了清代后期,雪花蓝瓷器的制作水平大不如前了,无法和这一时期的瓷器相比。

雪花蓝釉的装饰品种多样,有金彩绘制图案、开光内绘五彩、开光内绘青花、开光内绘釉里红等多种形式。口沿处均以粉白釉装饰。传世的雪花蓝釉瓷在造型上种类不是很多,主要以碗、瓷盘、壶、罐等为常见,陈设器以笔筒和瓶为多见。此件胆瓶在雪花蓝釉中是极为少见的一个陶瓷品种,在传世器物中几乎是凤毛麟角。

4 清嘉庆茶叶末釉胆瓶(图4)

图4 清嘉庆茶叶末釉胆瓶(山东博物馆藏)

此件清嘉庆茶叶末釉胆瓶,直口,长颈,溜肩,肩以下渐广,下腹部浑圆丰满如橄榄,圈足。瓶身通体施茶叶末釉,釉色莹润、肥厚。造型简洁流畅,典雅优美。茶叶末釉是铁结晶釉的重要品种之一,它是铁、镁与硅酸化合而产生的结晶,釉黄绿色相掺杂,似茶叶细末之色故名。茶叶末釉烧制始见于唐代,宋代、明代也有烧制,以清代雍正、乾隆制品最好。陈浏《陶雅》记:“茶叶末一种,本合黄、黑、绿三色而成,……雍正官窑则偏于黄矣,而尤以绿色独多者,最为希罕,盖乾隆窑也。嘉道以后,取人憎厌,亦莫名其所以然。大抵色暗败而板滞,釉汁不润,质又颇粗……”雍正时期的茶叶末釉,釉色偏黄,俗称“鳝鱼皮”“鳝鱼黄”。而乾隆时期的釉色偏绿,俗称“蟹壳青”“茶叶末釉”。清代茶叶末釉始烧于雍正时期,雍正、乾隆两朝最为所重,仅供皇室珍赏,以后各朝都有烧制,品种繁多,釉彩各异,成为清代瓷器的典型器。清代晚期,嘉庆初期茶叶末釉瓷器仍然延续乾隆的风格,有着较高的水准,茶叶末釉在青褐釉中散布着不规则的黄色小黑点或小丝纹,色调有深浅之分,深的偏褐色,浅的偏黄色,茶末兼有。器型多为琢器类,整体感觉更加活泼润朗。嘉庆后期的茶叶末质量逐渐下降,嘉庆之后,道光、咸丰、同治、光绪四朝仍有烧制,但是已经逐渐衰落,再也没有达到过像雍正、乾隆两朝的水平了。陈浏《陶雅》谓:“雍正官窑款茶叶末大扁瓶有凸纹甚巨,系仿汉铜者,式既修饰,色尤殊艳。”就是对雍正朝茶叶末釉的赞美和肯定。

茶叶末釉以氧化铁为呈色剂,以1200~1300摄氏度的高温烧造而成。釉面呈失透状,釉色黄绿,掺杂类似茶叶末般细小的片状物,色绿者称茶,色黄者呈末,古朴清丽,耐人寻味。

清代寄园叟《陶雅》中说:“茶叶末以滋润、鲜明、活泼,三者为贵矣,茶叶末黄杂绿色,妖娆而不俗,艳如花,美如玉,范为瓶,最养目。”

此件茶叶末釉胆瓶为嘉庆早期作品,造型端庄典雅,线条变化流畅,器型比例协调,釉面细腻,色泽幽静匀润,实为一件不可多得的珍品。

5 总结

明代张谦德《瓶花谱》中提道:“凡插贮花,先须择瓶:春冬用铜,秋夏用磁,因乎时也,堂厦宜大,书室宜小,因乎地也,贵磁、铜,贱金、银,尚清雅也,忌有环,忌成对,像神祠也,口欲小而足欲厚,取其安稳而不泄气也。”“瓷器以各式古壶、胆瓶、尊、觚、一枝瓶为书室中妙品。次则小蓍草瓶、纸槌瓶、圆素瓶、鹅颈壁瓶亦可供插花之用。余如暗花、茄袋、葫芦样、细口、匾肚,瘦足、药坛等瓶,俱不入清供。”从这两段叙述中我们知道了早期胆瓶的形制正好契合了“口欲小而足欲厚,取其安稳而不泄气”之妙处,可见胆瓶主要是陈设用瓷,一般用于插花。

胆式瓶在宋代五大名窑都有烧造,北方窑口烧造的胆式瓶与南方窑口烧造的胆式瓶区别较大:北方窑口烧造的胆式瓶粗犷大气,南方窑口烧造的胆式瓶,腹小颈粗,小巧玲珑。

胆瓶圆腹底厚、颈长口小、简洁流畅、稳定挺拔,特别适合于清供单枝长茎花草,而卧薪尝胆的故事更是增加了其深厚久远的文化底蕴。从这方面讲,胆瓶更有养心励志和警示作用,看见它就会想起为人处世要有胆气,有担当,有责任,要有卧薪尝胆的勇气和耐心。百折不挠的品质,也使其独具了经久不衰的文化魅力,同时也为僧侣信徒所看重。早在宋代,胆瓶就被引人佛堂斋室,成为清净之地超凡脱俗的灵物。外传佛教活动里线条柔媚的净水瓶,在与中华文化的同化中,渐变为造型古朴的胆瓶,成为礼佛场景中的经典器物。

胆瓶高雅脱俗的联想,养心励志的寓意,深受文人士大夫的推崇,透过胆瓶,仿佛看到每一位匠师艺人的灵魂在瓷器中流动,火的舞蹈,水的笑逐,以及泥土的呢喃。这一切实则是蕴含着沉甸甸的历史文化以及天人和谐的价值观念。

①姚江波.颜色釉瓷鉴定[M].上海:上海科学技术文献出版社,2017.

②⑤⑥⑧李延春.古陶瓷鉴赏大观[M].上海:上海文化出版社,2020.

③杨桂梅,张润平.中国瓷器简明读本[M].北京:新华出版社,2016.

④窦忠如.陶瓷传奇[M].北京:北京出版社,2015.

⑦何国森,殷鹏.瓷器鉴定那些事——茶叶末釉瓷器[J].收藏家,2018(12):67-70.