重构·消解

——记安吉龙山古城考古博物馆

2022-07-18孙科峰

孙科峰

1 设计背景及场地概述

第一次踏上这片距今2500多年的远古遗址,沿途经过古城村村口,便进入安吉龙山古城遗址区域。龙山古城最初建于越国,直到两晋,历经千年。龙山古城包括两部分遗存,古城址西北部尚有面积近5万平米的古城遗迹,建于2500多年前春秋时期的古城外围的土筑城墙及护城河大部分保存完整;另一部分遗存为龙山越国贵族墓群集聚区域——八亩墩和九亩墩,它们孤立于田野中,周边还可见环濠遗迹。2016年11月,安吉龙山古城遗址入选国家“十三五”重要大遗址,与秦始皇陵、良渚遗址、丝绸之路等处于同等地位。

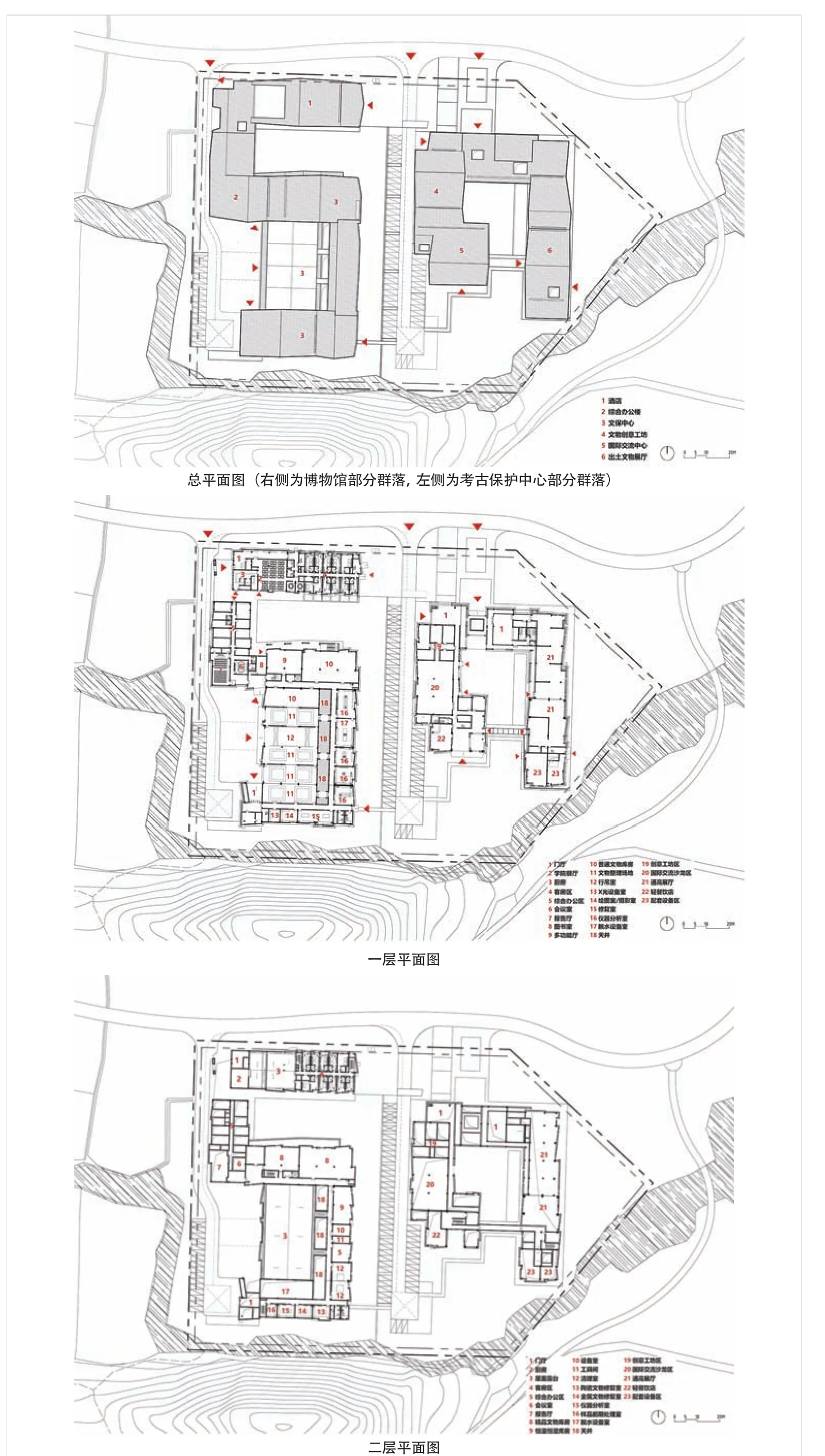

考古博物馆的场地位于遗址公园入口附近一座小型丘陵北麓,北向宽阔的水稻田,与八亩墩、九亩墩隔山相望(图1)。考古博物馆由博物馆和考古保护中心两部分组成(图2),博物馆部分主要用于展示古城遗址出土文物,相关史料;考古保护中心主要是供考古研究人员在发掘现场办公,对出土文物进行储藏、清理及分析工作。随着考古博物馆的建成,龙山107号墓葬(八亩墩)考古发掘取得了一定的成果,探明了“八亩墩”为距今2500年前的越国某一国君墓葬(图3),早于绍兴印山越王勾践之父允常陵墓。

图1 古城址现状图

图2 总平面图及各层平面图

图3 八亩墩考古现场

考古博物馆场地南侧为一座相对高度为15m的小体量山丘,一条宽度5~10m不等的水系穿过山体和场地之间,场地北向及西向面对一片水稻农田,西南向不远处的古墓群集聚地八亩墩和九亩墩高度也不超过30m,而其命名也很形象地标示了两座山丘的尺度。我们可以看到建筑场地周边的自然元素,无论是山丘、田野还是水系,相对都是小尺度的存在。而考古博物馆的建筑面积近10000m2,同时需要设置展厅,带行吊的室内文物整理场地等大型空间,建筑的大体量存在不可避免。

显然,建筑不应是这片具有2500年历史的遗址的主角,无论是出于对遗址的敬畏和尊重,还是与周边自然环境的和谐共存,建筑群落都应是消解于自然的存在方式,这也成为设计演进的主要线索。

2 关于“消解”与“重构”

2.1 消解

“消解”包括消释、消隐、分解等意义[1]。在设计中,我们把“消解”理解成一种宏观的设计方式,通过设计的手段使建筑物的客观存在不易被察觉,但很多人会认为建筑的“消解”是一项充满矛盾的悖论,因为建筑的营造是为人类提供各项活动的空间容器,建筑本身占据了空间,同时改变了场地的存在状态和面貌。因此,我们更愿意把“消解”理解为使建筑与周边环境更加契合的手段,是通过积极的方式去取得在环境中更为理想的真实存在,对这一概念我们可以进一步理解为环境整体空间观下的建筑消解设计,环境整体空间观下的消解设计是把建筑形态、空间以及界面看作是一个开放的整体系统,我们所做的应该是对环境空间的整体设计。

总体而言,“消解”是在设计过程中通过各种手段,主动弱化建筑的体量感和存在性,以期减少建筑对场地的侵入,与建筑所处环境的契合。

2.2 重构

“重构是建立在对整体进行形式再创造的过程,重新对各种形式语素推敲研究,赋予新的意义,采用新的组合关系而创造出新的建筑形式”[2]。基于中国传统建筑文化的传统空间营造体系历经千年传承,在形式、空间、意境等方面依然对现代建筑空间营造具有一定的启发,尤其是对于建筑群落如何妥善地置入到建造环境中提供了策略和线索,我们对于传统营造体系的传承并不仅仅是对于传统的表象复制,而是基于当时代对传统营造体系的内在生成逻辑进行转译和重构。从传统建筑形式角度来看,传统营造体系对处于不同地域,不同功能定位的建筑物形式的内在逻辑和外部呈现均有系统的诠释,但未必符合现代建筑使用需求,在传承过程中需要我们通过转译,对形式进行重构;而传统空间也需要通过重构,物化至符合现代建筑流线及空间组织需求,同时能够以传统意境为线索,通过所呈现的视觉图景使传统与现代产生链接与关联。

将较大体量的考古博物馆消解于自然,我们寻求的线索来自于传统营造体系,通过重构传统合院,重构传统村落的形态生成两个方面来实现我们的设计目标。

3 重构传统合院

中国传统建筑群落自汉以后基本上因循合院格局,以合院格局或合院群的方式,解决各类复杂需求,适应多样的建造环境。数千年以来,合院是中国传统建筑的重要空间组织方式,是中国传统建筑群落组合及空间组织的重要载体,不仅是人们社会制度和生活模式的反映,也体现了古人的哲学和美学观念。从民居聚落到宏伟的宫殿、寺庙,院落始终是建筑群落空间的核心元素。

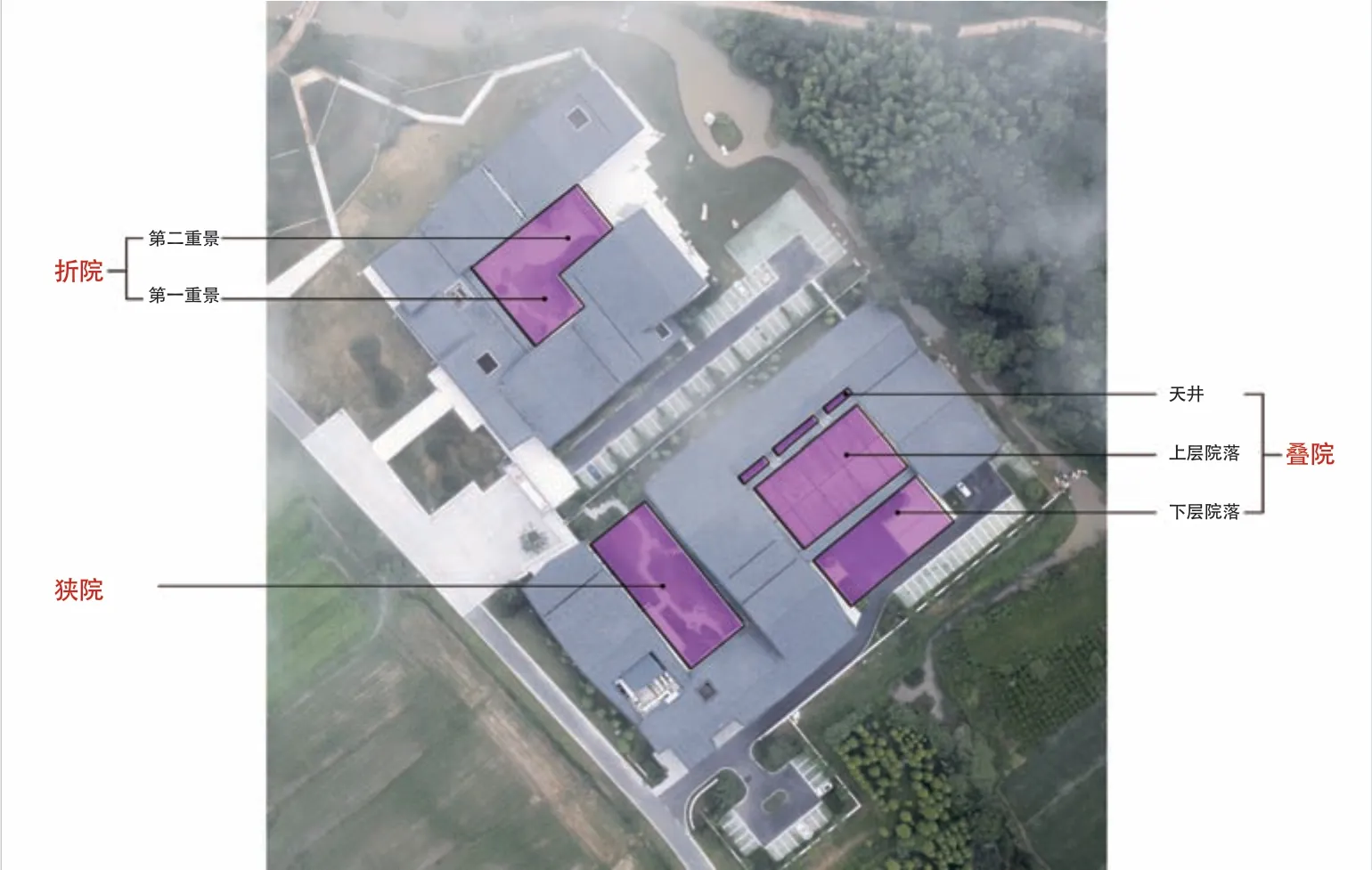

传统合院的空间精华在于其是一种可实现自然与建筑和谐相处的空间类型,建筑为实,院落为虚,可因山就势,可傍水而陈。但是传统合院秩序过于严谨和单一,空间和交通流线组织只能依制而行,不可逾越。因此,我们在现代建筑设计中,往往需要对于传统合院进行重构,保留其空间精华的同时,满足现代空间组织的需求。考古博物馆由两组建筑群落构成三处合院,三处合院围合方式、尺度形态、空间格局、流线组织各不相同。我们根据三处合院的空间形式特征,把他们分别命名为“折院”“狭院”及“叠院”(图4)。

图4 “折院”、“狭院”及“叠院”分布示意图

3.1 折院

“折院”由博物馆部分的建筑围合而成,北侧的入口门廊偏于一隅,进入门廊后,折院第一重景先行呈现,形成对景,造景元素为旱池、景石及山松(图5),使用者可以选择依院落周边的连廊前行,亦可进入折院,绕行旱池。旱池的造景元素及曲折形态暗示了这重景的静谧属性,进入折院后,流线的绕行及感知的静谧使进入者对这一重景产生更多的关注和聚焦,稍作停留或放慢脚步。绕过旱池后,开始进入折院的第二重景,院落空间属性产生了强烈的变化,行进路线变得宽阔而直白,进入者的视线和动线会被导向至南侧宽阔的折院开口,连接建筑物的连廊横跨于开口之上,框出院落外的自然水系及自然山体(图6)。“折院”的两重景由“静”到“动”、由“密”到“疏”、由“迂”到“直”、由“闭”到“敞”、由“收”到“放”,相互嵌套转折,合院的转折或者说是非对称性的存在,同时也形成更丰富的空间属性及更多样的动线选择,使建筑群落趋于更自由的存在方式,从而进一步消解于自然。

图5 第一重景——由旱池、景石及山松构成入口对景

图6 第二重景——南侧折院开口处框出院落外的自然水系及自然山体

3.2 狭院

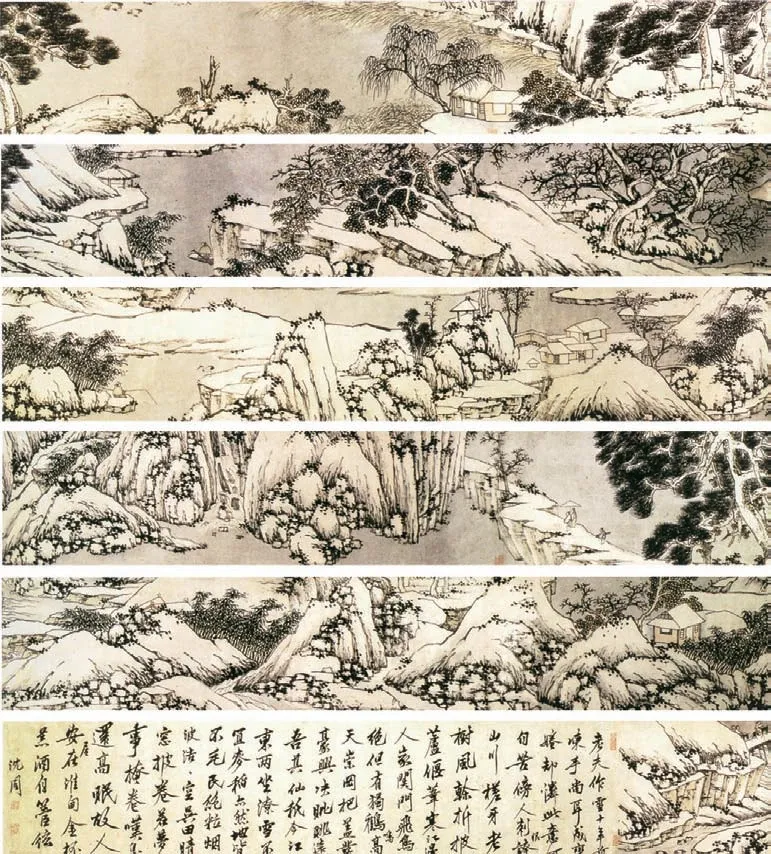

传统合院多数遵循规制,沿中轴线展开空间布局,在现代空间组织中,由于流线及空间组织方式趋于多样性,因此院落往往需要沿着多维度的轴线展开,并且形成多种围合方式。“狭院”为三合院,东西向狭长展开,宽度约为50m,纵深约为21m,合院东侧面向博物馆建筑开口,配合其横向狭长空间,对来自场地主入口的人流产生吸引力,导向位于合院尽端的精品酒店主入口(图7)。围合“狭院”长向的建筑折顶依势展开,较低高度的廊道折形披檐亦同向延伸(图8),合院狭窄,置身其中,建筑贴身而峙,难以窥见折顶全貌,正如沈周的“雪山图”(图9),“构图取景极为狭窄,少有完整的事物,没有痛快的视野,‘残山剩水’的方式并没有带来一味的憋屈,而是扩大了经验,它们依赖与边界的敏感关系,吞吞吐吐”[3]。进入“狭院”,两侧折顶高低起伏,层峦叠嶂,若群峰相峙,顺着绵延的山势,若行进于宽阔峡谷之中(图10)。

图7 位于合院尽端的精品酒店主入口

图8 建筑主体折顶与廊道折顶高低起伏,层峦叠嶂

图9 《雪山图》

图10 进入“狭院”,两侧折顶高低起伏,层峦叠嶂,若群峰相峙,行进于宽阔峡谷之中

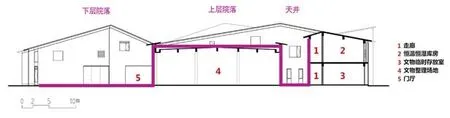

3.3 叠院

叠院的存在,很大程度上是为了将大体量的带行吊的室内文物整理空间消隐于此。根据文物整理的要求,行吊室为长方形建筑,高度近7m,单一体块面积近900m2。

行吊室嵌入叠院中,行吊室屋顶和余下的院落空间构成两层院落,由折顶建筑三面围合,院落开口处所呈现的两层叠院则消解了行吊室的大体量存在。同时行吊室与围合院落的建筑之间置入三个小型天井,从主廊须经过穿越天井的廊道进入行吊室,三处天井缓解了大体量行吊室对室内空间的体量压迫(图11)。

图11 叠院剖面分析图

4 重构传统村落空间

4.1 折顶相山

传统村落建筑,出檐深远,连绵不断,整个村落被覆盖于瓦山之下,与周边环境能够很好的融合(图12)。

图12 丽水市杨家堂村俯视照片

考古博物馆建筑群落背倚群山,小体量的近山和高耸连绵的远山层层叠叠,建筑物覆盖折顶屋面,依然层层叠叠。考古保护中心部分建筑群落由三重平行于自然山体的折顶瓦山构成,三重瓦山各自起伏连绵,依山而行;博物馆部分的两重折顶瓦山则是垂直于自然山体展开。两组建筑物共同构成“人工之山”“横看成岭侧成峰”,形若自然山体的延续与转折,近景为综合交错的“瓦山”,远景借真山。远山、近山直至瓦山,体量高度逐级减小,使自然山景和人工造景更显层叠深远,大体量的建筑被层层折顶覆盖,与远近山脉相望,屋顶的覆盖淡化了建筑单体与自然的界限,状若缩微的村落,使建筑消解于自然,与周边环境融为一体(图13)。

图13 层叠起伏、高低错落的屋顶(因循山势,远远望去,建筑天际线和山势层叠相映,通过这种屋顶界面的手法,消解了建筑体量对周围环境带来的影响)

4.2 “界面”重构

我们希望相对较大的体量存在被感知的程度尽可能减小,从而消解建筑体量对场地的侵入。两组建筑物在各个方向存在较大的展开面,建筑的体量更多的是体现在水平向展开的“界面”上,体量的消解落实在对于这个水平“界面”的妥善处理上。《美国传统英汉双解学习词典》中对“界面”有一个定义:“在相关区域、实体、物质或阶段之间所形成共同界限的面;独立的系统间或不同的群体间相互作用的接合点,接合部位”[4]。传统村落的生动性和历史性很大程度上体现在其沿街巷或者河道的展开“界面”上,形成“界面”的单体由不同使用者在不同时间建造,各单体建筑高度、面宽、形制等各不相同,单体“自发”而成的连续界面以片段的形式承载了村落的历史与周边环境(图14)。

图14 丽水市杨家堂村沿村道立面测绘

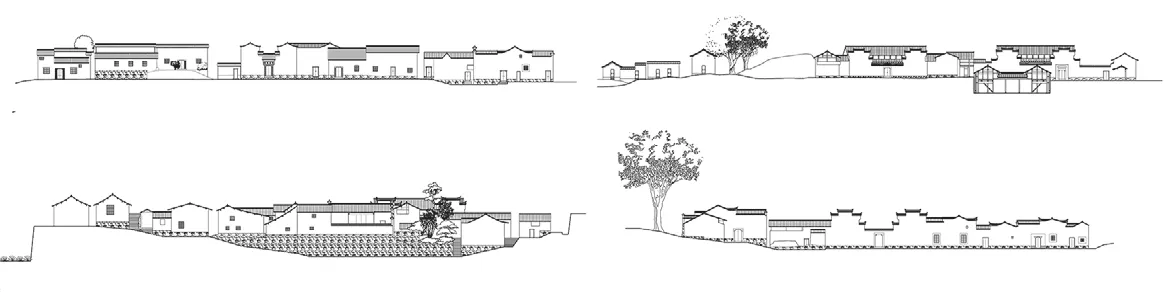

我们将博物馆建筑的水平“界面”也碎化成片段,重构出传统村落带有叙事性的“界面”。两组建筑组成的北立面是最长的展开界面,也是主入口界面,由于建筑北向是水稻田,南侧倚山,因此这个主入口界面将被各种视距及视角所观看,我们希望它所呈现出来的是能够消解于群山及农田环境的聚落,从这个视角看到的不是一个完整的大体量的单体建筑,而是由若干小建筑自由而随意组成的“界面”。博物馆部分配合垂直于山体的折顶的穿插起伏,“界面”被分解成不同高度、不同面宽、不同虚实的单体建筑群落,通过群落之间的主入口穿过这群“小建筑”,可以进入到所围合的“折院”。考古保护中心部分的“界面”则是通过立面的切割进退来打碎“界面”,配合起伏的连续折顶,形成相对较完整却还是能够较好地消解于周边环境的“界面”(图15)。整个界面自东向西逐步趋于完整和简洁,最后结束于西端长度接近20m的水平落地玻璃面,“界面”因此而产生了疏密与对比,以更加“自发”的状态而存在。

图15 迎向主入口的水平“界面”碎化成片段,重构出传统村落带有叙事性的“界面”

结语

“老子提出:‘人法地,地法天,天法道,道法自然’。这些哲理是指导建筑营构的最高准则。象天法地法人法自然,成为中国传统建筑的创作发端。中国传统建筑最典型空间组群的秩序形成根源也是基于天、地、人。”[5]传统建筑文化的思想发端意味着基于中国传统建筑文化的传统空间营造方式对于解决建筑群落如何妥善的介入所处环境蕴含了丰富的策略和指导原则。但我们在当代建筑设计对这些策略的传承过程中,不仅仅是通过复制传统,通过表象或形式来实现传承,而是在当代的营造方式、文化背景、使用需求的前提下,发掘传统空间营造方式的生成逻辑及内在机制,通过现代转译和重构,更多地从“意境”上来实现传承。

资料来源:

图1,2,4,11:设计团队绘制;

图5~8,10,13,15:思图象印拍摄;

图3:浙江省文物考古研究所咨询交流平台,微信公众号”浙江考古”;

图9:http://www.360doc.com/content/15/0215/16/6092003_448796684.shtml;

图14:中国美术学院环境艺术系2011届,2013届学生绘制。