明代珠江三角洲的养鸭业与养鸭开村传说

2022-07-15周肖

周肖

摘 要:明代以来,伴随着珠江三角洲土地开发进程的加速,通过养鸭治虫获得稻鸭双丰收的生态农业模式也得到了快速发展。明初广东以“火焙鸭”为标志的鸭卵孵化术日渐成熟,进一步带动了珠江三角洲养鸭业的繁荣。明代养鸭业的发展还产生了职业养鸭人群体及管理养鸭业的鸭埠之制。出身低微的养鸭人通过在低洼之地定居养鸭、积累财富后,成为开村之祖。养鸭成村成为珠江三角洲地区一种独特的开村模式,并留下许多养鸭开村的传说。通过对这一开村传说类型与特点的系统性梳理,有助于更好地理解珠江三角洲地区自然村落形成与发展的历史。

关键词:珠江三角洲;养鸭业;焙鸭术;养鸭开村传說

中图分类号:C958 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2022)04 - 0119 - 10

鸭是中国最常见的家禽之一,其人工饲养的历史十分悠久,最少可以追溯到3000多年前的商周时期。1在广东珠江三角洲地区,早在西汉初年的广州南越王墓西侧室出土文物中,就有环体双龙纹鸭首形铜带钩[1],可见时人对作为家禽的鸭已经十分熟悉。中古时期,岭南养鸭现象已经十分普遍。刘恂的《岭表录异》中还记录了一个广州浛洭县民多养鸭鹅并从鸭鹅粪便中淘“麸金”而致富的故事[2]卷上金池。不过,珠江三角洲养鸭业真正大规模地发展则是在宋代,尤其是明代以后。既有研究对明清珠江三角洲养鸭业的探讨,往往是从生态农业的角度,讨论养鸭与稻田防虫的关系。2或是从赋税制度及产权形态的角度,讨论明清当地特有的“鸭埠”制度。3其实除上之外,明清珠江三角洲地区不少乡村聚落的形成也与养鸭业的繁荣有着密切关系。本文从考察明代广东焙鸭之术的兴起、成熟与养鸭业发展的关系出发,探讨珠江三角洲地区养鸭成村这一独特的开村传说的类型与特点,进而理解传统中国生态农业发展与地方开发进程的密切关系。

一、明代广东焙鸭术的成熟与养鸭业的发展

珠江三角洲地区是珠江水系的出海口,濒临南海,地势低洼,水网纵横,十分适合牧养作为水禽的鸭。不过,由于自秦汉到南汉的一千多年间,珠江三角洲大量区域还在水平面之下,平原扩展范围不大[3]63,所以养鸭规模也不会太大。自宋代以后,珠江三角洲的成陆进程逐渐加快,沙坦淤积形成的沙田面积也在稳步增长。到了明代,除了粮食生产外,养鱼业、蚕桑业、甘蔗制糖业、养鸭业、果树、花卉业等商品性农业都已经发展起来了[3]97。

在沙田区的稻作农业中,为了对付危害到水稻的蟛蜞(小螃蟹)等各色害虫,最晚到明初,珠江三角洲的农民已经发展出一套养鸭治虫、一举多得的生态农业模式。1当地养鸭业也在明代迎来了快速发展的时期。鸭的饲养周期比较短,以东莞沙田区传统养鸭法为例,1年可分为5造,分别是“春水蟛蜞鸭、早造中耕鸭、夏秋埠鸭、尾造冬鸭”。其中埠鸭的饲养周期大约为75天[4]。一年五造鸭的培育,关键在于要有足够数量的鸭雏进行补充。鸭自身的产卵量是非常大的,据《沈氏农书》计算,每鸭一年可产卵180枚[5]309。不过在自然条件下,鸭蛋孵化所需时间约为4个星期,如果以家禽(一般以母鸡代替母鸭)自然抱窝的形式孵化,一窝最多十几二十只小鸭,这样的繁殖速度,自然无法快速填补鸭雏的需求。因此,养鸭业要大规模发展,非常核心的问题在于鸭卵的大规模孵化技术。古代中国劳动人民发挥其头脑智慧,发展出各种人工鸭卵孵化技术。如南宋赵希鹄所作《调夑类编》中提道:“广东汤鸭卵出雏;浙江火焙鸭卵出雏;四川所畜之鸭,真粪可以淘金。”2有学者考证,所谓“汤”,指的是以鸭卵放入热水中“汤”片刻后包入棉絮,到期即可孵化。“火焙”则是以火加温的形式进行孵化[5]308。由此可见,南宋时期,广东地区劳动人民已经发展出“汤”的人工孵化技术来满足日益增长的养鸭业的需求。据此,也可以推断出南宋时期广东的养鸭业已经颇具规模了。这也与《珠江三角洲农业志》认为较大规模的养鸭是在南宋才开始的推断一致[3]106。 “火焙”之法,与现代工业技术以控制孵化温度为核心的孵化机原理十分相近。与“火焙”之法相比,“汤”的操作难度显然更大,且效率也不及。

明初以后,广东珠江三角洲地区也开始逐渐舍弃“汤”之法,转为与浙江相似的“火焙”之法。如明代广东南海著名士大夫霍韬在自述其先祖历史时,就提到其二世祖霍义起家就与“焙鸭”有密切关系。

族讳义,生我大明洪武之初。业焙鸭,日得什伯,遂起家,人称霍鸭氏。家文士易称曰凫骛氏云。妣黄氏,顺德大都黄族也,黄故大族,妣归宁,辄数十女妇从。时宅居南向,有高屋一座,人曰高屋霍氏云。3

从霍韬对其几代先祖的生平年代进行推算,其二世祖霍义应为明初生人,主要活动时间应为洪武、永乐间。“焙鸭”二字,清楚表明霍义所采取的孵化技术走的是“火焙”路线,而非“汤”路线。从霍韬的描述来看,这一技术的孵化效率是很高的,一日之功,能有成十上百倍之收益。霍韬家族也由此起家,并得以迎娶顺德有名的大都黄氏之女。

霍韬二世祖霍义所采取的“焙鸭”之法的具体操作原理,已难细考。但探讨“焙鸭”法的研究者都会注意到广州府顺德县人、成化元年举人黎暹所著《上寮翁传》所记载的办法。

上寮翁,不知何姓名,居顺邑东北上寮里,而年最高。人因呼上寮翁。世业焙鸭,不习他技。他以雌鸡伏卵,不可多得也。翁独传其法,闲以语子曰:始集卵五六百为一筐,置之土垆,覆以衣被,环以木屑,种火文武,其中设虚筐候之。卵得火小温,辄转徙虚筐而上下之。昼夜六七徙,凡十有一日而登之床。床策亦籍以衣被而重复其上,时旋减之。通一月而雏孳孳啄殻出矣。然业是者,其志欲勤,其身欲亲,其火候欲匀,其卑幼有事于左右者欲和而群,其耳目必专无外分。若是者,雏肥而泽,易育且速长。故凡畜养者,竞趋吾门,吾用是获利,以衣以食与庐,传三世未已。他业者,火不熄焉,则猛焉,或不身亲,又爱其力,视听不专,或非理虐及左右,故卵恒焦。或殈不出,出輙死,捐赀破业相寻也。子闻而叹曰:翁之道,其相道乎?天下鳏寡孤独颠连而无告者,皆此类也。为相者,躬身戮力赞化,育调元气,以理谕下僚,俾安其位,而仁其政,汲汲焉。惟生理是图,黎民有不遂而荣宠有不久隆者,亦鲜矣。[6]卷一〇杂志

上寮村(今作“上僚”)位于顺德县东北部,与霍义之妻黄氏所在的大都村同属甘溪堡。两村与霍韬所在的南海石头村隔潭洲水道相望,直线距离不过5公里。黎暹该文非常有价值,首先指出了当时广东孵鸭之法普遍仍以“雌鸡伏卵”为主,其孵化效率不高。而焙鸭之法是先将五六百颗鸭卵置于土垆之上,以衣被覆盖,以木屑填充,以文武火加温后,置于虚筐之内,一昼夜还要翻转六七次,11天后转移到床上,重复翻转步骤,但频率减少,总计1个月后鸭雏就孵化出来了。不过这一焙鸭之术对操作者要求非常高,上寮翁则“独传其法”,关键是“其志欲勤,其身欲亲,其火候欲匀”。其他从事焙鸭之人,由于缺乏这样的勤恳之志,失败概率很高,“捐赀破业相尋”。据上寮翁的自述,这一焙鸭之术,已经“传三世未已”,按20年为一世计算,其技术大概始于明洪武年间,与霍义属于同时期。可见,霍义与上寮翁一族的焙鸭之术,大概都是在明初才逐渐成熟起来的。霍义能以此积家致富,则证明在明初时这一技术还非常稀缺,其附加值也较大。而到了黎暹将上寮翁这一技术详细记录下来的成化年间,该法已经得到了进一步的推广。正如香山人黄瑜在其《双槐岁钞》提道:“吾广温燖鸭卵出雏。或以东广火焙鸭对西域骨种羊。” [7]卷八草马骨羊黄瑜提到的“东广火焙鸭”,显然已经将其视为具有广东特色的孵化鸭卵之法。黄瑜之作,始于景泰七年,至弘治八年始成,历时四十年。1取其成书时间的中位数,大致也在成化年间前后。这进一步可以印证成化年间广东焙鸭之法已经为时人所知,但作为一门专门的技艺,门槛仍然很高,往往是在家族内部世代相传。

需要辨析的是,明人田艺蘅《留青日札》称:“广东汤鸭卵出雏,浙江火焙鸭卵出雏,皆异。” [8]卷三一汤火鸭这一记载也颇为时人所传播。不过,此条文字与《调夑类编》所载只字不差,很可能是直接抄录《调夑类编》,并不代表明代广东仍然以“汤鸭卵”为主流。

这一焙鸭之法,到清代都没有大的变化。清中叶顺德著名诗人罗天尺在其《五山志林》中亦有“火焙鸭”条,除了全文照录黎暹《上寮翁传》外,还根据其亲历见闻,指出当时上寮村已不以焙鸭为业,而北滘村辛姓仍“多业是法”。且焙鸭之业还形成了拜“尉迟公”的信仰。相传是因为尉迟公曾为铁匠,曾将数枚鸭卵置火炉旁,“久而雏啄壳出”,所以悟出火焙之法。1此外,罗天尺还以其所见所闻作《焙鸭曲》三首,对进一步了解这一焙鸭之法颇有帮助。

造化分明属焙师,凉摊未出暖摊移。星星火种回元气,鸭母鳬翁两不知。(自炭室初移外厅为暖摊,再移为凉摊)

一室周遮置百筐,一筐百卵列成行。头师二师几回换,谷木被中生意长。(以谷木纸覆之谓为鸭仔被)

雌伏鸡窠少见功,新方传自上寮翁。北村南岸春三月,数鸭唱歌榕树中。[9]卷一三焙鸭曲

罗天尺诗中提到的“新方传自上寮翁”,就是对这一焙鸭之法传承的写照,而其规模又加过之。从事此业之人,被称为“焙师”,根据工序先后又分为头师与二师。焙鸭场所分为“炭室”和“外厅”两重。前者为“暖摊”,后者为“凉摊”。其内可放置上百筐鸭卵,每筐数百颗。以此计算,1个月的孵化周期可以孵出小鸭数万只,其效率与“雌伏鸡窠”不可同日而语。罗天尺还提到,顺德的火焙鸭,其销售之地,近者三四日程,远者达十数日程,“必俟到其地乃破壳出,真神巧也。” 2由此可见,火焙鸭的规模之大,所销之地之广。其销路不仅仅局限于顺德一地,从路程来看,已经超出了广州府的范围。

广东火焙鸭技术的推广,与明代以来广东养鸭业规模的进一步扩大相辅相成。因养鸭规模的扩大,还在明代形成了广东特有的鸭埠制度。大致而言,明代的“鸭埠之制”,是地方官府通过“图”的形式划分界线,地方上的“豪户”通过向官府交纳名为“鸭埠米”的租税而成为鸭埠埠主,从而垄断当地以田养鸭的权利,形成“养鸭有埠,管埠有主,体统画一,民蒙鸭利”的格局。3鸭埠所畜之鸭,“动以数万计”,但由此也产生了“纵之蹂践禾稿”,导致种田之民与畜鸭之民发生冲突的问题[10]卷五南京工部尚书简庵陈公墓志铭。而鸭埠之制的背后,则是鸭埠所产生的税课收益应不应该收,由哪一级官府来收的问题。因此,围绕鸭埠的兴废,明朝朝廷、两广军门、广东地方官府与珠江三角洲本地豪强之家不断博弈,屡兴屡革[11]。

二、珠江三角洲的养鸭开村传说的类型

明代以来,焙鸭技术的成熟以及沙田开发的加速,使养鸭成为珠江三角洲一个重要的产业。甚至成为当地不少乡村聚落形成与壮大的重要因素。养鸭开村,成为珠江三角洲开村传说的一个独特类型。

虽然早在秦始皇三十三年(公元前214年),秦朝就已在岭南设置三郡,且岭南各地汉唐间的墓葬、遗址等亦分布广泛。但在如今珠江三角洲的乡村社会中,唐代以前的开村传说凤毛麟角,绝大部分村落都只能将其开村历史追溯到宋代或更晚。大致而言,在珠江三角洲普遍流行的开村传说,主要有4种类型,第一种是强调先世祖先曾经身居高位或与皇族沾亲带故,后因种种原因移居珠江三角洲定居下来。如宣称自身是皇族之后、娶了皇帝女儿、祖上是历史上有名有姓的高官等等,这一类开村传说往往体现在明代以前就已经颇成规模、颇具势力的强宗大族身上。第二种,则是珠江三角洲大量宗族普遍采用的南雄珠玑巷南迁故事。4既有研究认为,这一南迁故事的核心,强调的是与明初户籍登记有关的定居历史,这一故事所强调的迁徙入籍情节,是配合明代里甲户籍制度而形成的[12]。科大卫注意到,宣称自己祖先来自珠玑巷的宗族,往往并不出众,定居时不过平民而已[13]。第三种,是先祖从周边原来已成规模的村落分支而来,或因对一片尚未开发的土地进行开垦而繁衍成村,这一类开村传说往往会构成跨区域的同姓网络。第四种,通过从事特定职业,如佃耕、放鸭、打鱼等,逐渐取得土地后定居成村。这一类开村传说所体现的祖先的出身最为低微。当然,需要补充说明的是,以上几种开村传说并非是泾渭分明、非此即彼的,可能会因应需要杂糅在一起。1

养鸭开村作为一种较为独特的开村传说,就总体数量而言,并不算多,但是分布广泛,在珠江三角洲各地都可以找到。总体而言,部分养鸭开村传说的时间追溯到宋代,但更多的则指向明代,这与养鸭业在珠江三角洲地区快速发展的时间线相吻合。考虑到养鸭开村传说往往反映了其祖先身份的卑微,作伪可能性较低,反而不像以同姓历史名人为祖先、制造祖先的官职头衔、或珠玑巷集体南迁故事等开村传说类型那样真假难辨。因此,这一开村传说,恰恰是一个很值得注意的观察明清珠江三角洲村落形成历史的窗口。

这一开村传说大致可以分为3种类型。其一是因养鸭致富开村的故事,最著名的当数前述佛山石头霍氏;其二世祖霍义“业焙鸭,日得什伯,遂起家。”2由此奠定了石头霍氏的基业。与此相近的还有佛山南海九江的烟桥何氏,传说其始迁祖何夔轩,其祖上原居南海石龙村(今属西樵镇),明正统年间迁居烟桥乡。因正统十四年(1449年)黄萧养“流劫乡村,胁民从逆”,何夔轩“以石龙村近西江沿岸,寇掠堪虞,故徙居里海。” 《南海烟桥何氏家谱》还说道:“初至,以渔为业,畜饲鸭儿,故字‘佐虞’。后稍致富裕,长子孙,以成村。” 至其子何廷理,“克勤稼穑,扩张先业,娶妻潘氏,生子四人,皆远地经营,居积致富。”其所居村南之地,也是从九江关仕兴户购入,“遂成一家村落焉”。3族谱提到的“九江关仕兴户”,来自九江当地人口最多、势力最大的树德堂关氏,关仕兴是其两个总户之一(另一个为关升)。4树德堂关氏在明代已经是九江一带最有影响力的大族,嘉靖年间,“本堡之粮税悉统于公(关锐)”。5烟桥何氏在明代迁来之初,很可能是关氏的佃户。而明代养鸭业繁荣的契机,让何氏在烟桥站稳了脚跟,经何廷理4个儿子“远地经营”积累下来的财富,最终摆脱了佃户地位而得以自立。到了清代,烟桥何氏成为当地一大望族,还出了以嘉庆二十五年(1820年)进士、兵部主事何文绮为代表的在广东颇有影响力的士大夫。6南海区西樵镇周家村(曾名学堂村),其周姓先祖相传是明代从沙滘村(今属丹灶镇)迁至西樵山北麓的“鸭卵石”附近牧鸭为生,后择地定居,繁衍成村 [14]478 - 479。该村的残谱记载:“月堂祖因本乡失马,角口争讼,遂往西樵学堂乡牧鸭生理,后欲迁伦氏同住,因伦氏不忍离祖居,与三子在沙滘觅食。其先祖后再娶吉利关氏,在学堂乡置产开枝。”1该村另一族谱《道国南宗》所载该支周氏的历史,则只是提到其先祖周成(号月堂)“晚年贸易西樵官山,定居学堂”,其原配伦氏及三子仍居沙滘。周成另娶吉利关氏“置产开枝”,故为“学堂始祖”。2此后学堂周氏得以进一步扶持子孙考取功名,周成的三世孙周廷俊,登弘治十一年(1498年)经魁(榜名邦祚),历任浙江安吉知州、护理福建泉州知府等官。3由此可见,学堂周氏与烟桥何氏的起家历程颇为相似,先以牧鸭而定居,再因贸易而致富,再以财富支持子孙考取功名。新会云步李氏也有一个因养鸭致富的神奇传说。新会七堡高第里十七世孙李朝瑞,为清朝太学生,自幼失怙,其家赤贫,以“勤俭营生”。后来有一天在海边发现了“银锭累累”,因此“藉充资本,牧母鸭为业。”神奇的是,1只母鸭晚最多生卵1枚,而李朝瑞所畜的1 000只鸭,一晚可以捡到2 000枚卵,“远近传为佳话”,自此“隆隆日上”。后来就以此买地10余亩,建屋数10间,并自筑围墙、闸楼,及两座生祠,至民国年间,已繁衍了5代人,子孙达到220余人。4以上因牧鸭致富而成村的村落,往往在后续的发展中形成了单姓村。

其二是多姓聚居成村的故事。如广州市增城区石滩镇金兰寺村,该村地处增城、博罗、东莞交界,位于增江一条小支流边上。相传南宋宝祐四年(1256年),其先祖姚七六在河涌放鸭,一天忽见自己在涌边搭建的茅棚升起一缕红光,时人称红光升腾之处必是风水宝地,于是姚七六迁居此处,与原来在此打鱼的周姓及后来迁入的洪姓在金莲寺结义,共同开拓耕耘此地,后将村子命名为金兰寺村[15]。此外,佛山市南海区西樵镇三门村余氏,传说先祖余才盛于明万历年间至此养鸭务农,后与石、黎二姓共同定居此地而成村 [14]333。东莞洪梅镇金鳌沙村,开村时间在清道光年间,传说一位来自道滘的区姓“掌鸭佬”(养鸭人)常赶鸭在此放牧,后在高处搭建草寮,定居于此。此后李姓、黄姓、陈姓等陆续迁来定居。为纪念这位区公,还为其建庙。逐渐形成两三百人的村子[16]。佛山市南海区狮山镇唐西村,明代开村,有唐、李、颜三姓。其中颜姓相传从附近小丰田村迁至新村坑养鸭为生,后再迁至此地定居 [17]343。在这类故事中,牧鸭人只不过是开村的其中一股力量,还需要其他各姓人口陆续迁入才得以进一步扩大成村,因此呈现的是数姓并存的多姓村。

其三是兄弟共同放鸭开村的故事。如广州市花都区赤坭镇蓝珠村,以吴姓为主,其吴氏先祖吴文显原为惠州府龙川县白马岗人,清康熙年间因家境贫苦,与几个同宗兄弟一路放鸭而迁至当地,辗转数处最后定居下来。蓝珠村地处低洼,便于放鸭。据称吴文显富贵后,还曾向当时的花县捐谷1万斤以助学,知县赠以“望重里闾”匾额。5花都区炭步镇步云村,村民皆为李姓,相传在永乐二十年(1422年),李雨泉、李月池两兄弟自南海山脚村携老扶幼到当地放鸭为生,见此地依山傍水,河涌纵横,便在此种田养鸭,繁衍生息 [18]。在步云村南邊、直线距离不过4公里的佛山市南海区里水镇料美村,村民皆为黄姓,相传明代有黄姓六兄弟从大坳深巷(今属广州花都)迁此,搭建寮屋养鸭为生,初称寮尾村,后以谐音改料美村。里水镇南边村,村民皆为黄姓。传说明末清初该村黄姓先祖从料美村到万顷洋养鸭,后在南边岭下定居成村 [19]523、535。在料美村南侧的里水镇小布村,村民同样也是黄姓,相传开村于南宋末年 [19]540。始祖黄庚一与料美村同宗,由花县大安村(今广州花都大坳村)到此地放养鸭子,后在此定居。相传该村曾有其他姓居住,后因黄氏人丁兴旺,将外姓“压跑”了。1这一类开村传说强调了其同宗兄弟勠力同心的开村历程,开村时的力量也较个体更强,其后续发展则更容易形成以单姓为主体的村落。

三、珠江三角洲养鸭开村传说村落的主要特点

根据相关村落的形态、地理、历史与人群情况进行综合分析,珠江三角洲养鸭开村传说村落有3个主要特点。

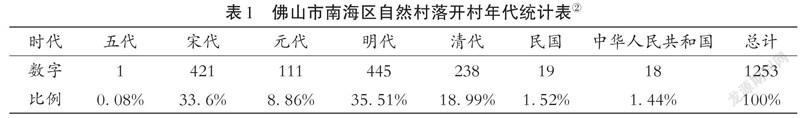

其一,养鸭开村传说最为集中的时段为明代,宋、元、清等时代相对较少。这与珠江三角洲开村传说的一般年代并不完全一致。以位于珠江三角洲核心区域的佛山市南海区为例,在2015年的自然村落历史人文普查中,该区1 253条自然村开村年代及比例如下。

由上统计可知,普查中开村时代最多的是明代与宋代,都超过总数的1/3,其次是清代,将近20%,元代不到10%,宋代以前、民国及中华人民共和国的占比都非常少,这一比例结构在珠江三角洲地区是比较有代表性的。

至于养鸭开村传说的年代,同样以南海区为例,据笔者不完全统计,有22个自然村落(或其主要姓氏)的开村传说与养鸭有关。其开村年代情况如下:

由上可见,在养鸭开村传说的村落中,明代开村比例最高,超过60%,远远高于其他年代,宋代其次,略超20%,清代最少,不到15%。这一比例显然与南海区自然村落开村年代的一般规律不一致。而且,即使是自称开村年代为宋代的村落,也往往存在着攀附的情况。如大沥镇南滘村,相传该村杜氏始祖杜旻(盘天公)于南宋末年经珠玑巷南迁至此定居 [20] 。当时此地虽常遭水淹,无田可耕,但可以养鸭为生。后人逐渐繁衍生息。该村杜氏大宗祠在1998年重修神位时还发现了陶制“小宝鸭” [21]。南滘杜氏之所以将其开村时间定于南宋,很可能是为了呼应“珠玑巷南迁”之说。又如狮山镇朗心村,相传是南宋年间叶颙第四子叶元荣的后裔叶应子、叶应晨到当地养鸭定居而成村 [17]662。叶颙为福建仙游人,官至尚书左仆射兼枢密使,谥“正简”。《宋史》记载,叶颙在绍兴元年曾任南海县主簿 [22]卷三八四叶颙。珠江三角洲大量叶姓将叶颙尊奉为始祖,甚至在狮山镇颜峰社区人和村还有一座“叶正简墓”。虽然杨万里所作《行状》明确提到叶颙是终于仙游广化寺,所生只有二子叶元泳、叶元浚,且无移居广东之说。1但朗心叶氏必须将其开村时间定于南宋,才能与叶颙联系起来。更何况,在珠江三角洲,“朗”或“塱”指代的是低洼之地,其成村历史一般不会太早。此外,与朗心村仅有一水之隔的狮山镇高边村,相传南宋末年高姓先祖高巩携长子从洞田村(属狮山镇狮西村)到此地养鸭,后与长子返回洞田,留二、三、四子在此地定居成村 [17]657。这一说法,很可能是为了将高边高氏与洞田高氏攀上联系而进行的改造。因此,明代才是养鸭开村传说比较集中与可靠的时期。这与明代焙鸭之术的成熟、养鸭业的快速发展、鸭埠之制的形成等时代背景是吻合的。

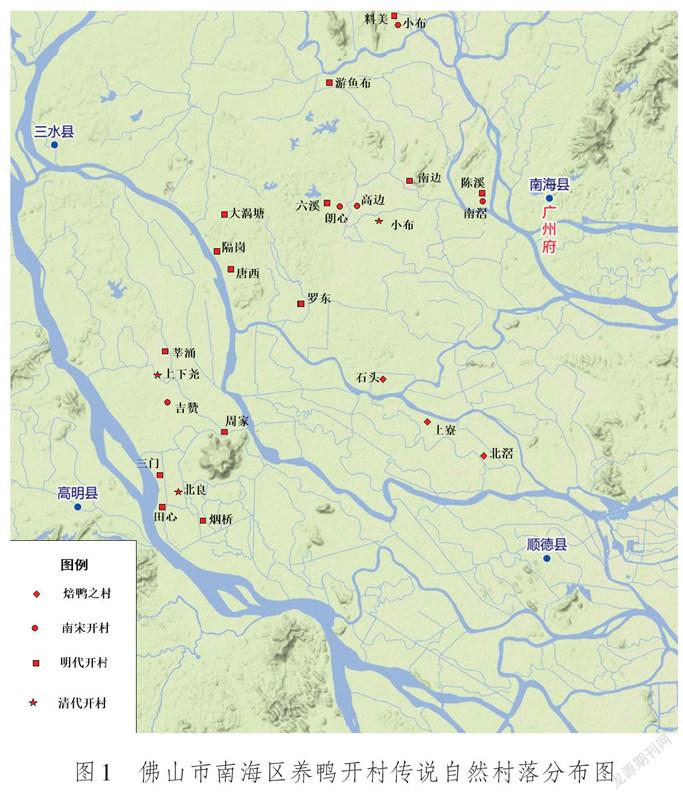

其二,相关村落绝大部分处于珠江三角洲水网纵横的低洼地带。这些放鸭开村的村落,往往也是坐落在河涌边上或低洼地带,成陆时间较晚,定居时间相对也更晚。初期往往以养鸭打鱼为生,种植水稻的难度较大。以分布较为集中的佛山市南海区为例,其地名大多数反映出其靠近水网河涌的性质。如陈溪、六溪的“溪”,南滘的“滘”,莘涌的“涌”,大涡塘的“塘”,烟桥的“桥”,小布、游鱼布的“布”(即“㘵”,通“埠”)。或是反映其地势低洼的性质,如田心、朗心(通“塱”)、上下尧(“尧”原为“寮”)、料美(“美”原为“尾”)。南海区22个养鸭开村传说的村落在地形图上的位置如下。

其三,养鸭开村传说的相关村落,其祖先身份大多卑微,最初定居下来时,往往只能搭建寮、棚等临时性建筑物居住,也没有对当地土地的控制权。如佛山市南海区西樵镇吉赞村,相传该村潘氏祖先在南宋时迁至此地养鸭,至今潘氏祠堂仍保留“鸭寮”的形式,其外观矮而宽,地上不铺阶砖,以纪念其先祖艰苦创业之难 [3]106。广州市增城区石滩镇金兰寺村开村传说中的姚氏先祖,是一个只能搭建“茅棚”居住的放鸭人,其后金兰寺村的发展也是依靠出身同样较低的周姓等一起开拓的结果。不过,相关村落的后续发展模式,则各有不同。一是通过在外贸易经商发家致富进而壮大;二是通过引入同宗族人共同开发逐渐繁衍生息,这两种模式所形成的村落,一般容易形成单姓村,且经济实力较为雄厚;三是通过多姓迁入共同开发的模式逐渐成村,这种模式所形成的村落往往会成为两三姓共同主导的多姓村。

四、结语

养鸭开村作为一种独特的开村传说,并非珠江三角洲独有,广东以外的各地也偶有分布。但珠江三角洲无疑是养鸭开村传说最为密集的区域,形成了一种独特的开村类型。由于这一开村传说中的先祖往往出身低微,反而较之攀附性的开村传说更为真实可信,有助于我们更好地理解珠江三角洲地区自然村落的形成发展历史,因而具有其独特价值。

珠江三角洲地区的养鸭开村传说,反映了这一地区宋代以来土地开发逐渐加快的背景下养鸭业快速发展的历史。尤其是在明代焙鸭之术逐渐成熟并推广的助力下,养鸭业的规模大为发展,由此产生了一个职业养鸭人群体,以及管理养鸭业的鸭埠之制。也正是在这一背景下,出身低微的养鸭人通过在低洼之地定居养鸭、积累财富并逐渐成村,就成为珠江三角洲地区并非孤例的开村模式。不过,这些养鸭人在定居之后,往往会设法转型到更容易获取财富的产业上,如通过经商贸易、开发低洼土地等方式获得更多的财富,从而成功在当地站稳脚跟。有的還会进一步通过鼓励子弟考取功名、攀附显赫家族的祖先世系等方式进一步成长壮大。这一养鸭开村的过程主要集中于明代,明以前少有,清代也不多。这一方面与明代珠江三角洲仍然有大量未开发的低洼土地这一生态状况关系密切,同时另一个重要原因是明代广东地方官府对鸭埠之制态度的不断摇摆,从而给了“养鸭之民”相对灵活的制度环境与生存空间(关于这一问题,笔者拟另文探讨)。清代“鸭埠”成为在沙田中养鸭和捕鱼虾的特定权利,往往为控制大片沙田的宗族所垄断,以族产之名进行控制,向养鸭户征收费用[23]。在这一情况下,养鸭开村要积累财富的难度加大,这一类开村传说,反而较明代大为减少。

参考文献:

[1] 广州市文物管理委员会,中国社会科学院考古研究所,广东省博物馆.西汉南越王墓(上册)[M].北京:文物出版社,1991:263.

[2] 刘恂.岭表录异校补[M].商壁,潘博,校补.南宁:广西民族出版社,1988:35.

[3] 佛山地区革命委员会珠江三角洲农业志编写组.珠江三角洲农业志(初稿)[M].1976.

[4] 周晴.珠江三角洲地区的传统稻田养鸭技术研究[J]. 中国农业大学学报(社会科学版),2015(6):81.

[5] 李群,李士斌.我国养鸭史初探[J].农业考古,1994(1).

[6] 万历顺德县志 [M].广东历代方志集成·广州府部·第15册.广州:岭南美术出版社,2009:108.

[7] 黄瑜.双槐岁钞 [M].北京:中华书局,1999:166.

[8] 田艺蘅.留青日札[M].上海:上海古籍出版社,1982:995.

[9] 罗天尺.瘿晕山房诗删[M].清代诗文集汇编(第260册).上海:上海古籍出版社,2010:707.

[10]孙鑛.月峰先生居业次编 [M].四库禁毁书丛刊集部(第126册).北京:北京出版社,1997:272.

[11]杨培娜.明清珠江口水埠管理制度的演变[J].海洋史研究,2021(2).

[12]刘志伟.附会、传说与历史真实——珠江三角洲族谱中宗族历史的叙事结构及其意义[M]//王鹤鸣,等.中国谱牒研究——全国谱牒开发与利用学术研讨会论文集.上海:上海古籍出版社,1999:149 - 162.

[13]科大衛.明清社会和礼仪[M].北京:北京师范大学出版社,2016:155.

[14]广东省人民政府地方志办公室.全粤村情 佛山市南海区卷(二)[M].广州:华南理工大学出版社,2018.

[15]湛汝松.荔枝红了[M].南京:江苏人民出版社,2015:164 - 165.

[16]中共东莞市委宣传部,东莞市文学艺术界联合会,东莞市民间文艺家协会.秀美水乡——东莞水乡故事集[M].广州:广东经济出版社,2015:33 - 34.

[17]广东省人民政府地方志办公室.全粤村情——佛山市南海区卷(四)[M]. 广州:华南理工大学出版社,2018.

[18]郭艳华.乡村振兴的广州实践[M].广州:广州出版社,2019:345.

[19]广东省人民政府地方志办公室.全粤村情 佛山市南海区卷(三)[M]. 广州:华南理工大学出版社,2018.

[20]话说白沙编写组.话说白沙[M].广州:华南理工大学出版社,2012:56.

[21]广东省人民政府地方志办公室.全粤村情 佛山市南海区卷(一)[M]. 广州:华南理工大学出版社,2018:276.

[22]宋史[M].北京:中华书局,1977:11819.

[23]西川喜久子.关于珠江三角洲沙田的“沙骨”和“鸭埠”[M]//叶显恩.清代区域社会经济研究.北京:中华书局,1992:933 - 941.

[责任编辑:王 健]