鄂尔多斯盆地东北部天然气地球化学特征及成藏分析

2022-07-12杨丽丽徐飞陈斗杨皓铭王春雷韩旭

杨丽丽,徐飞,陈斗,杨皓铭,王春雷,韩旭

1.中国石油测井有限公司长庆分公司,陕西 西安 710201 2.中国石油集团测井有限公司技术中心,陕西 西安 710201 3.中国石油集团测井有限公司培训中心,陕西 西安 710201

鄂尔多斯盆地天然气勘探获得一系列重大突破,明确了该区天然气具有丰富的资源潜力[1-3]。盆地的上古生界各组段均有气层发现,且具有多层系复合含气聚集的特点[4,5]。上古生界天然气主要来自二叠系太原组和山西组的煤系及暗色泥岩烃源岩,以煤型气为主,混合了石炭系本溪组及太原组泥灰岩形成的部分油型气[6,7]。20世纪70年代末,鄂尔多斯盆地便开展了上古生界煤型气研究,由于地质认识处于初步阶段,未能取得突破性进展。随着生产实践的推进,鄂尔多斯盆地天然气勘探逐步取得重要成果,已发现煤型气气田12个,探明煤型气地质储量达到了5.24×1012m3,成为业内研究的热点[8,9]。鄂尔多斯盆地东北部为该盆地天然气的重要勘探领域,由于天然气组分复杂,成藏条件多样,一直困扰着勘探人员对天然气成藏及分布规律的深入认识。为此,笔者以鄂尔多斯盆地东北部上古生界天然气为研究对象,运用地球化学实验和包裹体测温实验,开展天然气成因分析,明确形成期次,探讨天然气成藏模式,以期为该区天然气研究和下一步勘探实践提供借鉴。

1 地质背景

鄂尔多斯盆地位于华北地块西部,是典型的克拉通盆地,具有稳定沉降、扭动迁移和多旋回等特征[10,11]。盆地经历早古生代浅海台地和晚古生代近海平原两大沉积旋回,形成古生界发育稳定的碳酸盐岩和碎屑岩沉积[12,13]。盆地上古生界以海陆过渡相沉积为主,自下而上为石炭系本溪组,二叠系太原组、山西组、石盒子组和石千峰组。本溪组、太原组和山西组发育多套煤层和暗色泥岩,分布面积广泛,成为该盆地煤型气的主力生烃源岩[14-16]。近年来,鄂尔多斯盆地东北部上古生界天然气勘探取得重大突破[17,18],成为天然气增产的重要领域(见图1)。

2 天然气组分特征

针对鄂尔多斯盆地东北部东胜气田、大牛地气田、子洲气田、榆林气田和苏里格气田的上古生界气藏进行样品采集,天然气组分分析在西安石油大学地质实验测试分析中心进行。

2.1 烃类组分

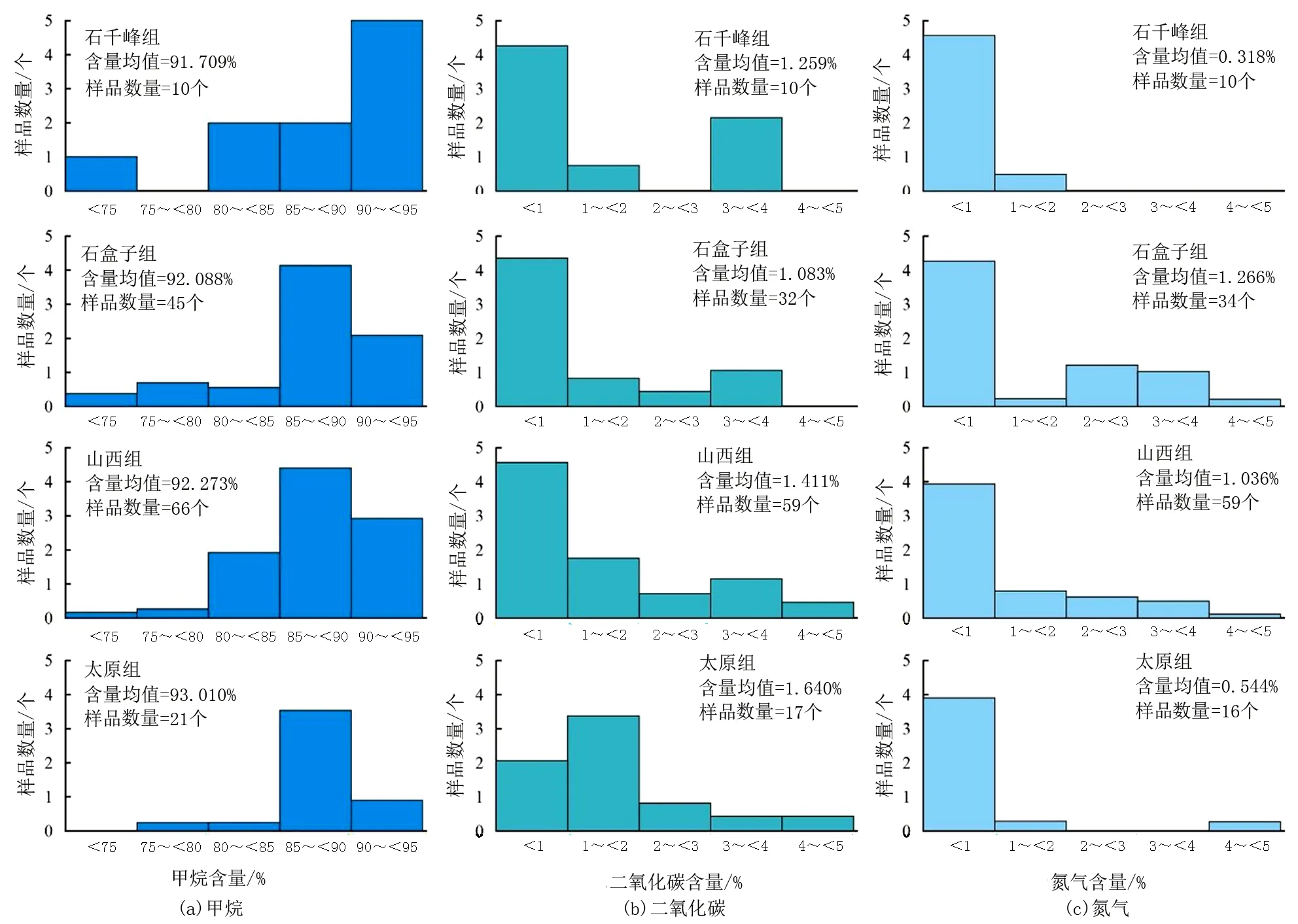

研究区天然气组分含量频率(见图2(a))显示,不同含气层甲烷含量变化较大,在75%~99%范围内均有分布,主频分布为94%左右,整体表现为以干气为主、湿气为辅的特征。

图2 研究区天然气组分含量频率直方图

1)太原组。含气层21个样品中,甲烷含量均值为93.01%,主峰在85%~90%区间,整体表现为干气,夹有少量湿气。

2)山西组。含气层66个样品中,甲烷含量均值为92.27%,仅有3个样品甲烷含量在90%以下,主峰在85%~90%区间,次峰在90%~95%区间。整体表现为干气,夹有少量湿气。

3)石盒子组。含气层45个样品中,甲烷含量均值为92.09%,主峰在85%~90%区间。整体表现为干气,夹有少量湿气。

4)石千峰组。含气层10个样品中,甲烷含量均值为91.71%,主峰在90%~95%区间。整体表现为干气,夹有少量湿气。

2.2 非烃组分

研究区上古生界天然气中非烃组分主要为二氧化碳和氮气,氢气、氦气等组分的含量极低,一般小于0.2%,未检测到硫化氢。

2.2.1 二氧化碳

上古生界太原组、山西组、石盒子组和石千峰组的二氧化碳含量均较低,但比氮气含量稍高,分布在0~5%之间,主频均在0%~2%区间(见图2(b))。

1)太原组。含气层17个样品中,二氧化碳含量均值为1.64%,主峰在1%~2%区间,次峰为0~1%区间。太原组在上古生界各层系中二氧化碳的含量最高。

2)山西组。含气层59个样品中,二氧化碳含量均值为1.41%,主峰在0~1%区间。

3)石盒子组。含气层32个样品中,二氧化碳含量均值为1.08%,主峰在0~1%区间。石盒子组在上古生界各层系中二氧化碳含量最低。

4)石千峰组。含气层10个样品中,二氧化碳含量均值为1.26%,主峰在0~1%区间。

2.2.2 氮气

上古生界太原组、山西组、石盒子组和石千峰组的氮气含量也较低,分布在0~5%之间,主频均在0~1%之间。太原组和石千峰组的氮气含量较低,均值分别为0.55%和0.32%,山西组和石盒子组的氮气含量较高,均值分别为1.04%和1.27%(见图2(c))。

1)太原组。含气层16个样品中,氮气含量均值为0.54%,主峰在0~1%区间。太原组在上古生界各层系中氮气的含量较低。

2)山西组。含气层59个样品中,氮气含量均值为1.04%,主峰在0~1%区间,少部分样品氮气含量分布在1%~5%区间。

3)石盒子组。含气层34个样品中,氮气含量均值为1.27%,主峰在0~1%区间。石盒子组在上古生界各层系中氮气含量最高。

4)石千峰组。含气层10个样品中,氮气含量均值为0.32%,主峰在0~1%区间。石千峰组在上古生界各层系中氮气含量最低,可能与气藏保存条件有关。

3 天然气碳同位素特征

针对鄂尔多斯盆地东北部东胜气田、大牛地气田、子洲气田、榆林气田和苏里格气田的上古生界气藏进行样品采集,天然气碳同位素分析在西安石油大学地质实验测试分析中心进行。

3.1 甲烷碳同位素特征

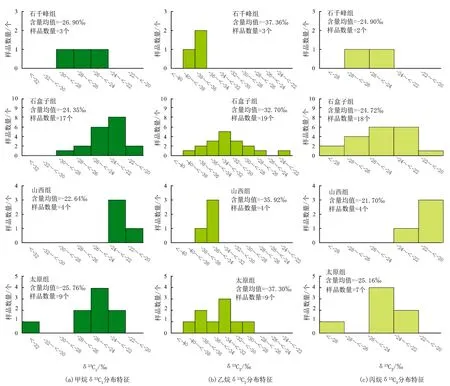

研究区不同含气层天然气组分甲烷碳同位素频率(见图3(a))显示,太原组有9个样品的δ13C1分布在-34‰~-22‰之间,均值为-25.76‰;山西组有4个样品的δ13C1分布在-24‰~-20‰之间,均值为-22.64‰;石盒子组有17个样品的δ13C1分布在-30‰~-20‰之间,均值为-24.35‰;石千峰组只有3个样品的δ13C1分布在-30‰~-24‰之间,均值为-26.9‰。

图3 研究区不同含气层天然气组分同位素频率直方图

3.2 乙烷碳同位素特征

太原组有9个样品的δ13C2分布在-40‰~-28‰之间,均值为-37.3‰;山西组有4个样品的δ13C2分布在-38‰~-34‰之间,均值为-35.92‰;石盒子组有19个样品的δ13C2分布在-40‰~-20‰之间,均值为-32.7‰;石千峰组只有3个样品的δ13C2分布在-40‰~-36‰之间,均值为-37.36‰(见图3(b))。

3.3 丙烷碳同位素特征

太原组有7个样品的δ13C3分布在-30‰~-22‰之间,均值为-25.16‰;山西组有4个样品的δ13C3分布在-24‰~-18‰之间,均值为-21.7‰;石盒子组有18个样品的δ13C3分布在-30‰~-18‰之间,均值为-24.72‰;石千峰组只有2个样品的δ13C3分布在-28‰~-24‰之间,均值为-24.9‰(见图3(c))。各层系丙烷碳同位素均值较重,表明研究区上古生界各含气层的天然气具有典型的煤型气特征。

4 成因分析

4.1 气源对比

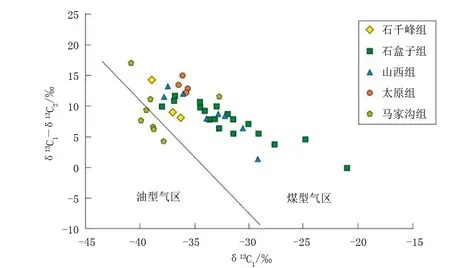

根据鄂尔多斯盆地东北部东胜气田等大型气田不同含气层天然气δ13C1与(δ13C2-δ13C1)关系分析结果(见图4)表明,上古生界的天然气具有同源性,以煤型气为主,混合了部分油型气。研究区天然气主力生烃源岩主要为上古生界煤系地层[19,20]。因此,推断其气源应为太原组和山西组的煤层、炭质泥岩和暗色泥岩。

图4 研究区不同含气层天然气δ13C1与(δ13C2-δ13C1)关系图

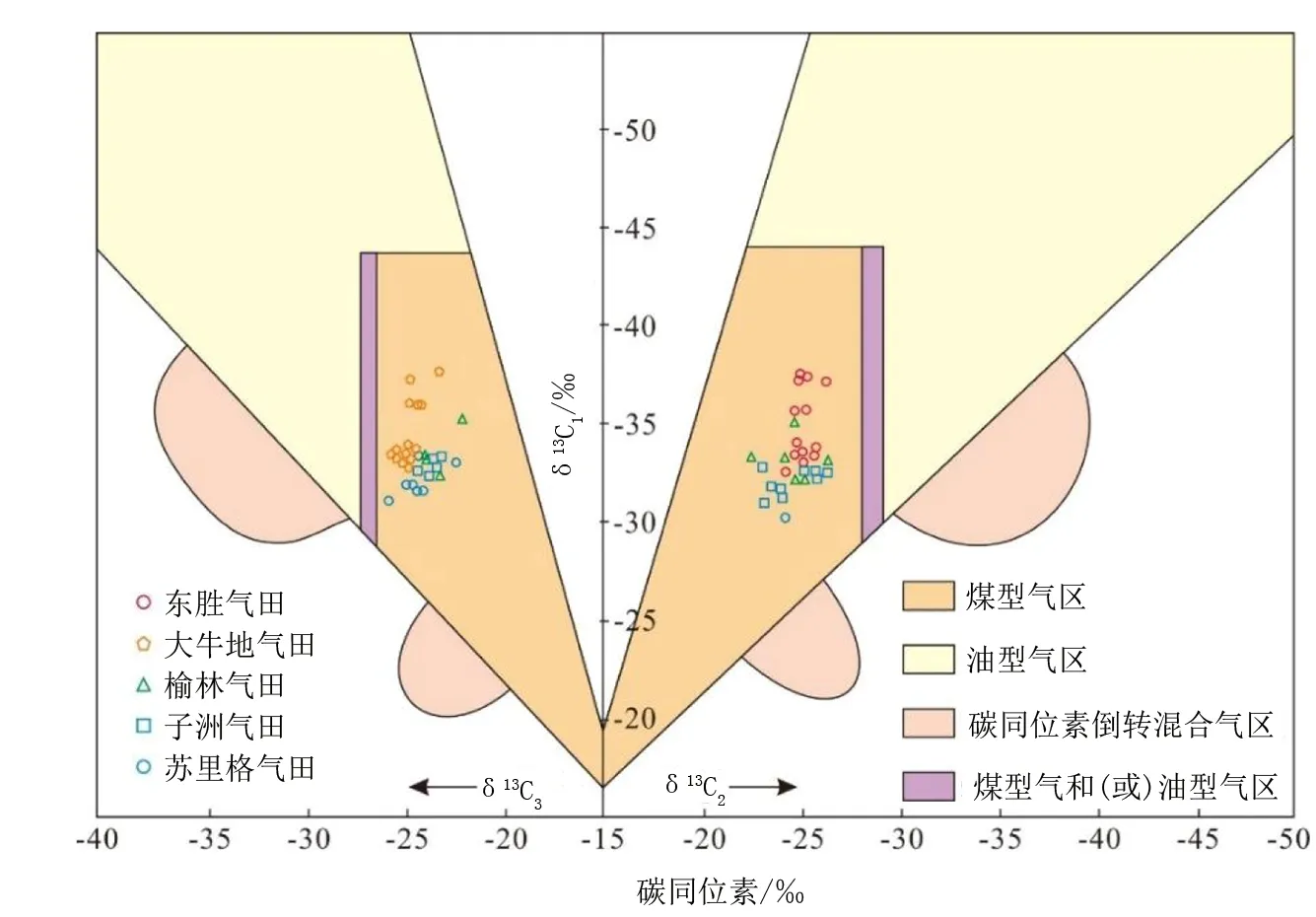

根据δ13C1-δ13C2-δ13C3烷烃气类型图版(图5)显示,上古生界气田中的天然气碳同位素数据位于煤型气区,其成因同样表明天然气为腐殖型有机质生成,显示出煤型气特征,天然气来源于上古生界太原组和山西组的煤系地层。

图5 研究区δ13C1-δ13C2-δ13C3烷烃气类型图(据文献[21],有修改)

4.2 天然气形成期

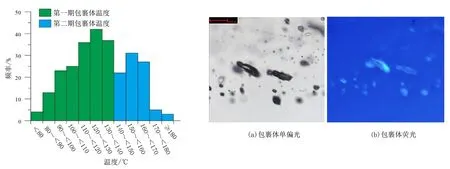

分析研究区不同期次生石英加大边内的包裹体发现:第一期次生石英加大边形成时,其内捕获的地层流体温度在100~130℃内(见图6),该时期捕获的有少量的含气态烃包裹体和大量二氧化碳三相包裹体,表明该时期由于有机质释放烃类,使得地层水内二氧化碳明显增多,因而二氧化碳三相包裹体的比例相对较多;第二期次生石英加大边形成时,其内捕获的地层流体温度在140~160℃内,捕获气态烃包裹体数量较多(见图7)。

图6 研究区包裹体均一温度直方图 图7 气态烃包裹体单偏光及其荧光对比图(S23井,2411.1m,山2段)

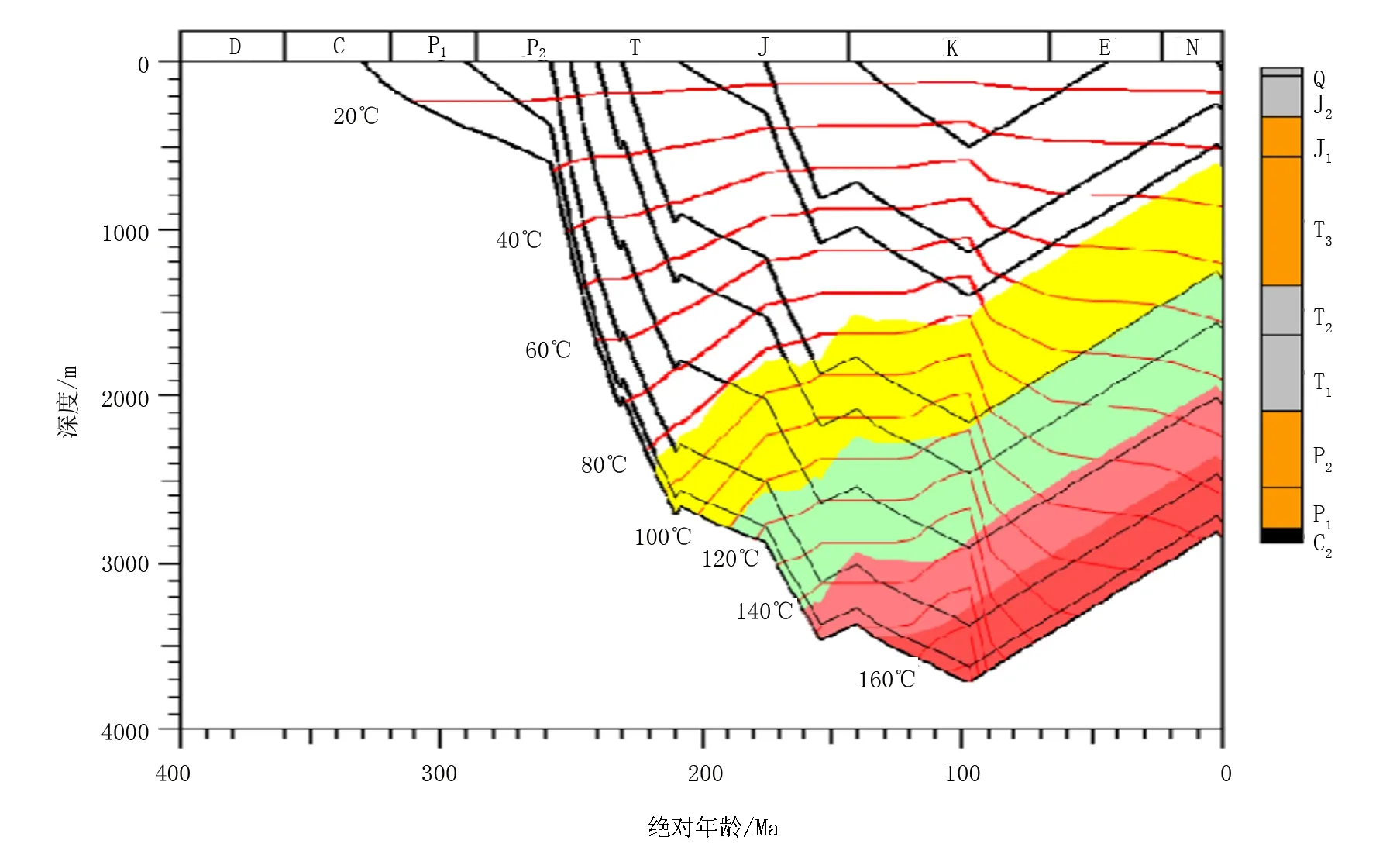

根据烃类共生盐水包裹体测温实验结果,结合埋藏史-热演化史[22]发现,研究区天然气主要有两期充注(见图8):第一期充注时间为195~180Ma,即早侏罗世,为煤系烃源岩的Ⅲ干酪根早期生成的少量液态烃和气态烃;第二期充注时间为170~110Ma,即晚侏罗世和早白垩世,该期为研究区上古生界天然气主力形成期。

注:D为泥盆纪;C为石炭纪;P1为早二叠世(下二叠统);P2为晚二叠世(上二叠统);T为三叠纪;J为侏罗纪;K为白垩纪;E为古近纪;N为新近系;Q为第四纪;J2为上侏罗统;J1为下侏罗统;T3为上三叠统;T2为中三叠统;T1为下三叠统;C2为上石炭统。

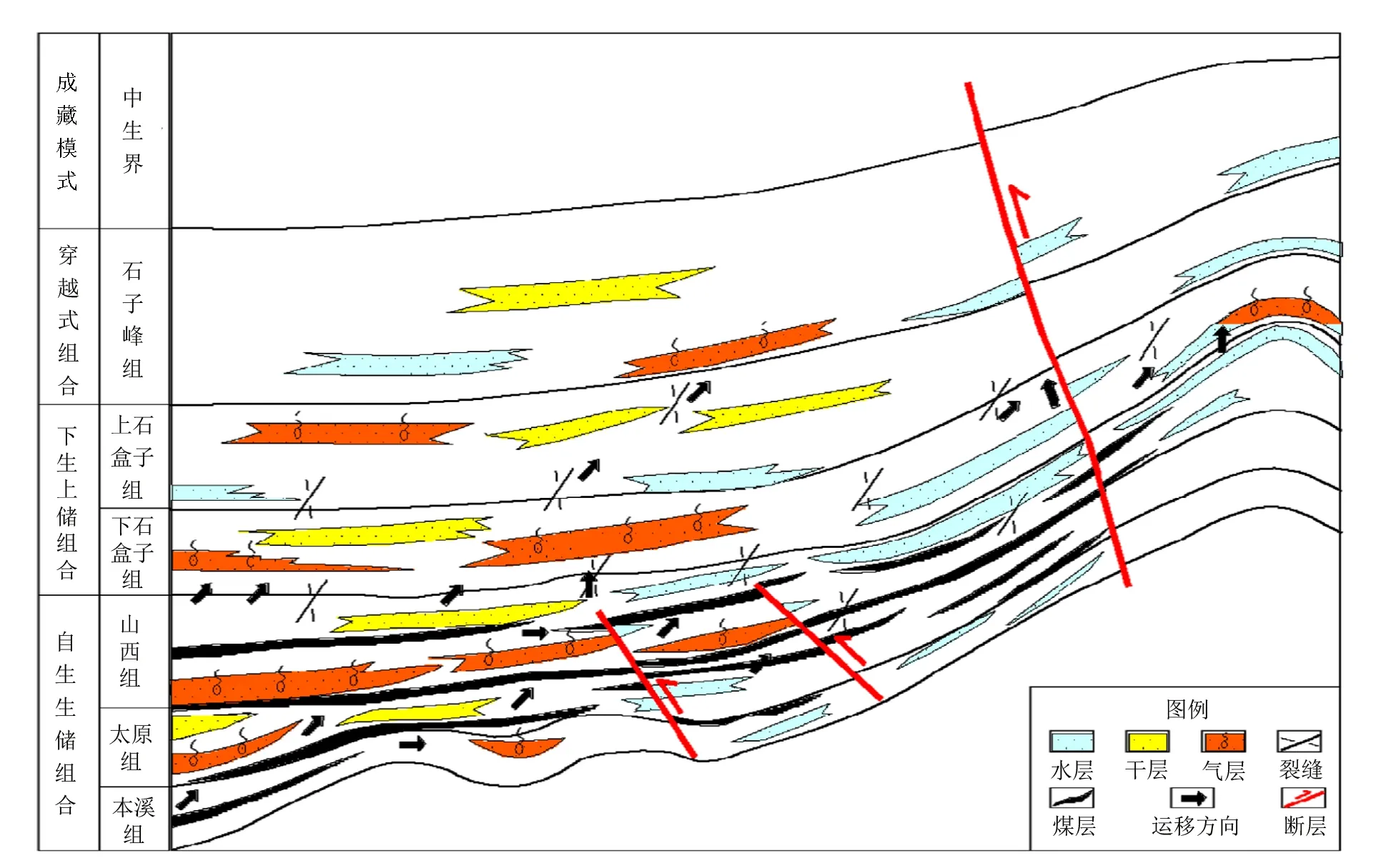

4.3 天然气成藏模式

根据天然气组分以及气源对比研究,结合研究区埋藏史和热演化史分析,认为鄂尔多斯盆地东北部烃源岩为太原组和山西组的煤系地层和暗色泥岩,主力生气成藏期为晚侏罗世至早白垩世,成藏特征为近源-邻源充注成藏(见图9)。

图9 研究区上古生界晚期成藏模式

自印支运动以来,鄂尔多斯盆地经历大幅度沉积沉降期[23-25],上古生界埋藏深度加大,地温大幅度提升。早侏罗世起,上古生界煤系地层达到生烃门限,进入早期生烃期[26]。由于燕山运动活动的影响,鄂尔多斯盆地发生区域性抬升事件,上古生界煤系烃源岩受其影响,生烃发生短暂停歇。晚侏罗世,盆地再次发生大幅度沉降事件[27-29],上古生界持续增温,烃源岩热演化进入高成熟阶段,开始大量排烃,形成区域性主力生烃期,天然气形成近源聚集。受构造运动影响,古生界裂缝和断层较为发育,为天然气运移形成良好通道[30,31],由煤系烃源岩生成烃类物质后向上进入石盒子组及石千峰组优质储层[32,33],发生规模性聚集成藏。

5 结论及建议

1)鄂尔多斯盆地东北部上古生界天然气组分中甲烷含量主频分布为94%,非烃组分含量一般小于0.2%,干气为主、湿气为辅,并且具有同源性;以煤型气为主,混合了部分油型气,来源于太原组和山西组煤层和暗色泥岩。上古生界煤型气分别由早侏罗世和晚侏罗世至早白垩世两期形成,其中晚侏罗世至早白垩世为主力形成期。研究区天然气具有近源-邻源充注成藏的特点,成藏受控于构造运动,古生界裂缝和断层为天然气运移良好通道,由煤系烃源岩生成烃类物质后向上进入优质储层,发生规模性聚集成藏。

2)依据鄂尔多斯盆地东北部天然气地球化学特征及成藏分析结果,建议在鄂尔多斯盆地东北部上古生界煤系地层进行有利砂体预测研究,并实施精细勘探。受裂缝和断层等有利输导环境影响,建议围绕上古生界构造发育区在石盒子组和石千峰组优质储层中寻求规模性勘探突破。