四川安岳木鱼山新发现的药师经变龛像

2022-07-11王丽君余靖

王丽君 余靖

内容摘要:四川省安岳县木鱼山第15龛是药师经变龛,经图文对比可确定该龛据帛尸本开凿,凿于唐末五代时期。内容较安岳盛唐时期同类龛像有所简化,尤其十二大愿人物丰富,情节完整生动,能准确反映经文要旨,在川渝、敦煌等地罕见。其内容、构图承唐启宋,并受敦煌壁画净土变构图的影响,是川渝地区盛唐至宋初药师经变由繁至简演变序列里的中间环节,勾勒出药师经变的三段式变化过程,反映了自唐以来信众逐渐看重现实利益诉求的渐进性和阶段性。

关键词:木鱼山;药师经变;十二大愿;现实利益

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)03-0039-12

On the Newly Found Bhaisajyaguru Sutra Illustration among

the Muyushan Cliff Engravings in Anyue, Sichuan

WANG Lijun1 YU Jing2

(1. School of History and Culture, China West Normal University, Nancong, Sichuan 637002;

2. Chengdu Museum, Chengdu, Sichuan 610031)

Abstract:Niche 15 among the Muyushan cliff engravings contains an illustration of Bhaisajyaguru, also known as the Medicine Buddha. A comparison of the niche with relevant scriptural texts confirms that the niche was carved in the late Tang and early Five Dynasties period according to sutras translated by Po-Srimitra. Compared with similar niche images from the High Tang period in Anyue, it can be seen that the content of the illustrations has been simplified while the scene of the Twelve Great Vows is depicted in complete episodes using vivid detail and a variety of characters. The engravings thus accurately reflect the main ideas of this scripture, which was very rarely found in Sichuan, Chongqing, or Dunhuang. Niche 15 forms a connecting link between the content and composition of the Tang and Song dynasties and also shows the influence of the compositional style of Pure Land art in Dunhuang murals. These engravings can therefore be seen as representative of a transitional form of Medicine Buddha sutra illustrations, which were first complicated during the High Tang period before becoming more simplified in the early Song dynasty, especially in the art of Sichuan and Chongqing. This transition further reflects how Buddhist believers gradually paid more and more attention to the practical benefits of religious practice following the Tang dynasty.

Keywords:Muyushan; illustration of the Medicine Buddha sutra; the Twelve Great Vows; practical interests

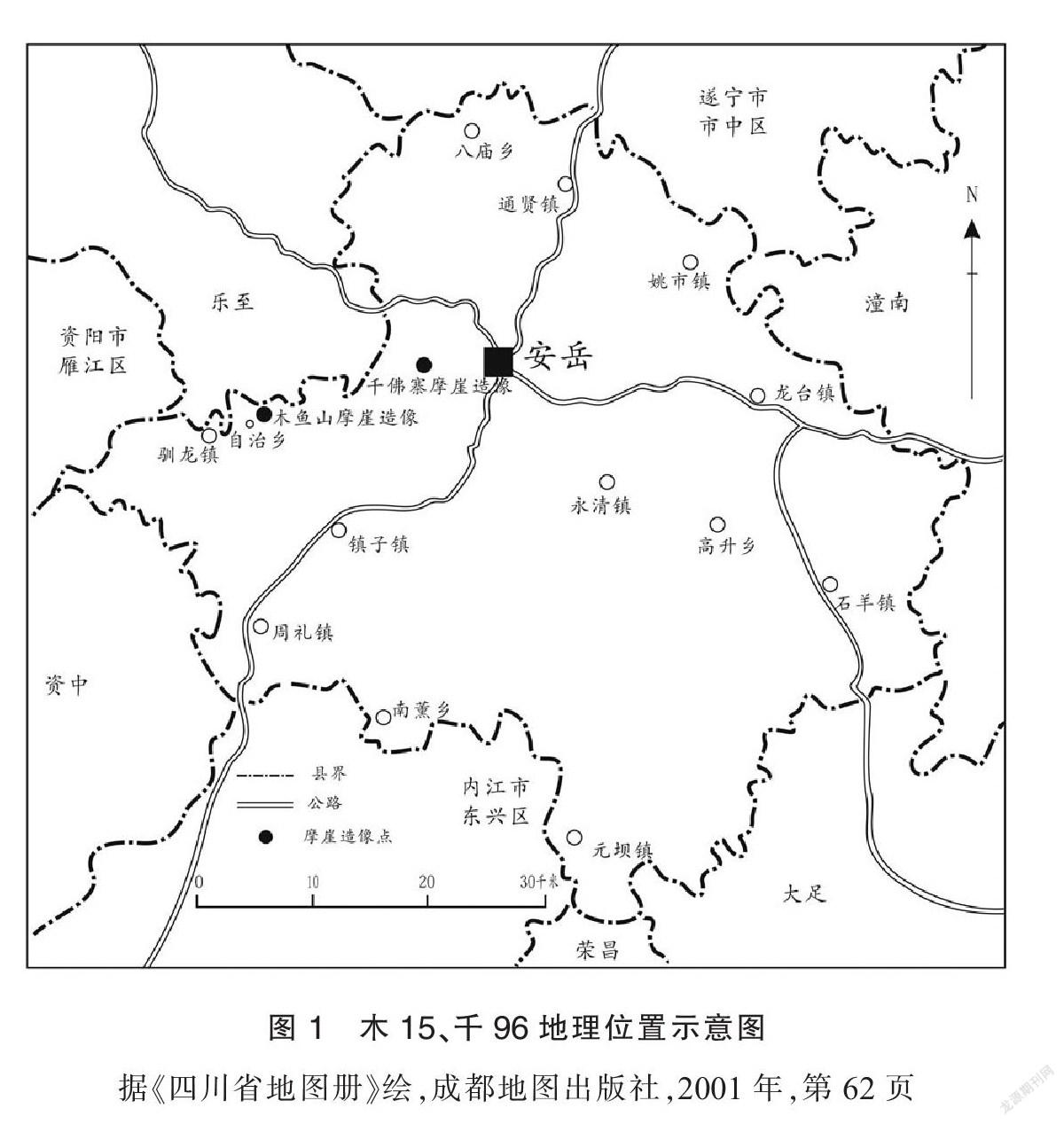

目前學界所知唐宋时期药师经变的实物资料,多见于敦煌、新疆、川渝等地。川渝地区已发现的药师经变多为摩崖造像,主要分布在川东的资中、安岳和渝西的大足等地,川西、川北等地偶有分布;并认为安岳境内所存药师经变仅1龛,即安岳千佛寨第96龛(以下简称千96),时代为初盛唐之际[1]。以此为基础,学者对时代、题材、经典依据、信仰变迁等有专文论述,亦有结合敦煌、新疆等地同类题材进行比较者{1}。 2014年7月以来,笔者在对安岳县境内的摩崖造像进行系统调查时新发现3龛药师经变,木鱼山第15龛(以下简称木15)就是其中之一。该龛十二大愿情节生动完整,人物丰富,与经文高度对应,在川渝甚至敦煌地区均少见,是研究川渝地区唐宋药师经变龛像及其演变规律的重要材料。

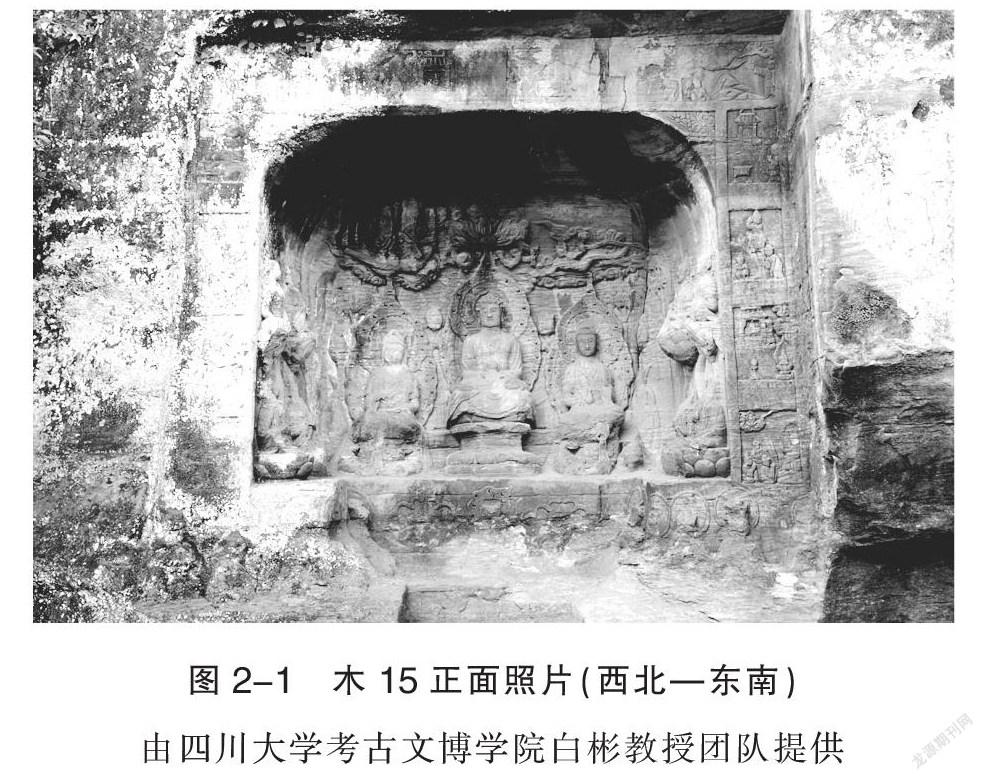

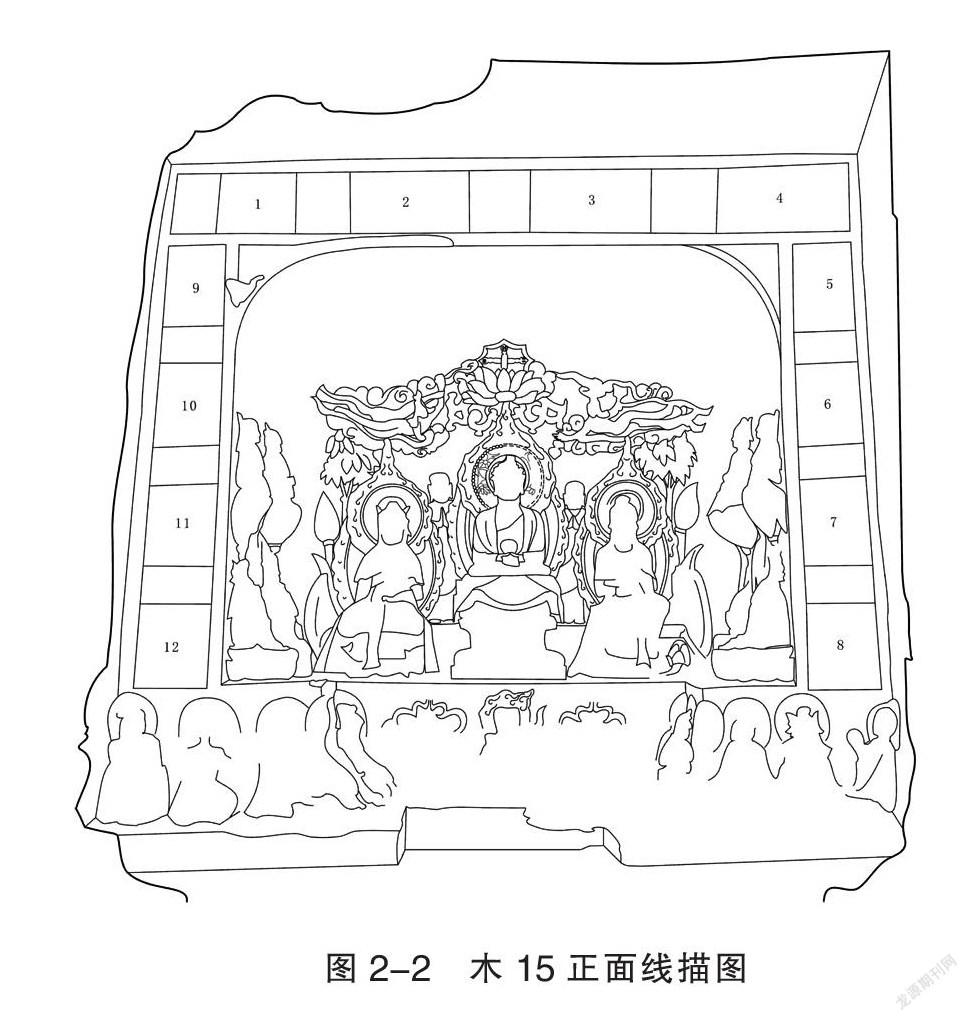

一 龛像概况及年代

木鱼山摩崖造像位于安岳县城西南约23km的木鱼山上(图1),现为省级文物保护单位。现存唐至宋初造像29龛{2},分别开凿于木鱼山西、北侧山腰,上下两层。木15位于上层崖面西侧北端。龛像局部风化,长青苔、霉斑,龛壁局部残;造像头部、身前有多处人为残损;局部存现代水泥修补,未改变原龛造像内容。该龛为外方内拱形双层龛。外龛平面呈横长方形,宽205、高200、深130cm,左壁中部存一个题记格,横刻“□师记”,下方字迹多风化。内龛平面呈宽U形,宽160、高158、深80cm,正壁造一佛二弟子二菩萨,两侧壁造八菩萨,龛底设通壁高坛,坛前起低台,台上造十二跪像,龛楣及龛面共雕十二个方格,格内各雕一组场景。通过经文与龛像核对,可确定该龛是据东晋帛尸梨蜜多罗译《佛说灌顶拔除过罪生死得度经》{1}雕凿的药师经变(图2)。

木15的龛形与唐代中后期川渝地区主要流行的一种外方内圆拱形双层龛较吻合,这类龛,内龛较深,平面呈马蹄形,龛底部凿坛,有的坛延至外龛两侧[2]。龛中人物所戴幞头为短脚,该样式多见于四川地区晚唐五代造像中的男性供养人,如安岳石锣沟唐末五代的供养人像[3]等,五代时这类幞头的两脚略有加长,但变化不大,如四川资中西岩第20号窟左右壁五代供养人所戴幞头[4]。而龛内造像布局松散,线条局促不流畅,人物头部方圆,占比例较大,身体略显臃肿,衣褶多阴线刻等,皆是晚唐五代时期四川地区造像特征,如安岳庵堂寺的五代造像[5]。综上推断该龛开凿时间当为唐末五代时期。

二 龛像释读

木15所雕药师经变主要内容是药师三尊和二弟子、八大菩萨、十二神王和十二大愿,多与《帛尸本》的经文对应[6],其他场景亦有讨论,分别释读如下。

1. 药师净土三尊:内龛正壁雕一佛二菩萨,结跏趺坐于台座上,均有尖桃形头光和椭圆形身光,内饰菩萨树叶、联珠、莲瓣、火焰等。中央佛坐于束腰仰覆莲座上,残高45、座高22cm;着双领下垂式袈裟,内着僧祇支,胸前束带打结;双手覆帛托圆钵于腹前。二菩萨分别坐于佛左右侧的莲座上。左侧菩萨残高36、座高24cm;左手置胸前,右手于腹前托圆形物。右侧菩萨残高38、座高22cm;左手置腹前似托物,右手置右胸侧。二菩萨所托圆形物或为日、月轮。此三尊当表现药师佛及日光菩萨、月光菩萨。佛两侧各立一弟子,双手合十。佛座左右各绕一枝粗壮带茎莲蕾,二菩萨莲座外侧分别雕向上伸出的荷叶和长茎莲蕾,莲蕾内侧各雕一棵菩提树,枝叶茂盛。药师佛头光上方浮雕一朵盛开的莲花,花瓣间搭饰璎络及其他饰物。两侧各有一飞天,身下有祥云承托。莲花、菩提树、璎珞、飞天等着意表现无浊净土。

经文:

此药师琉璃光如来国土清净,无五浊无爱欲无意垢,以白银琉璃为地,宫殿楼阁悉用七宝,亦如西方无量寿国无有异也,有二菩萨一名日曜二名月净,是二菩萨次补佛处。

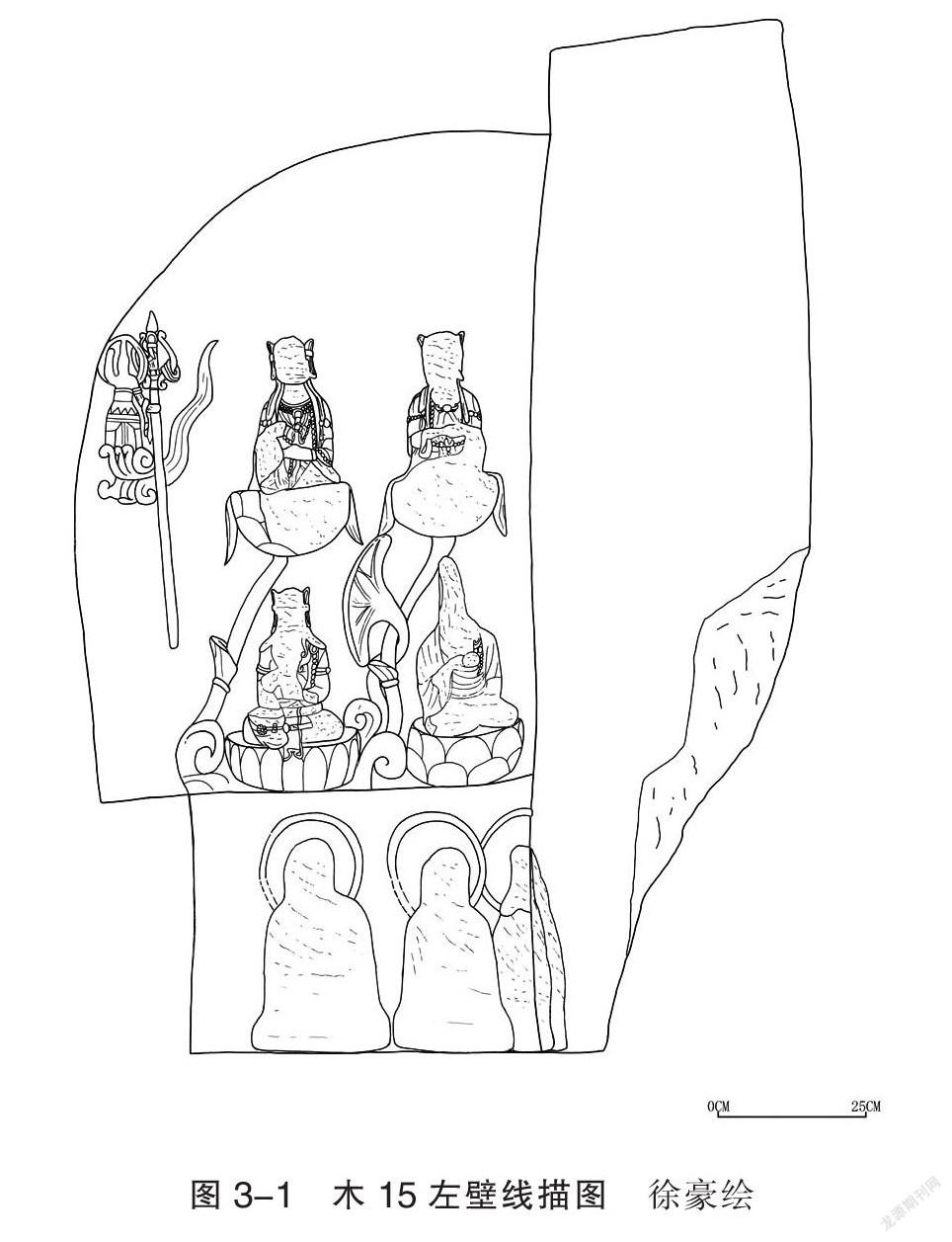

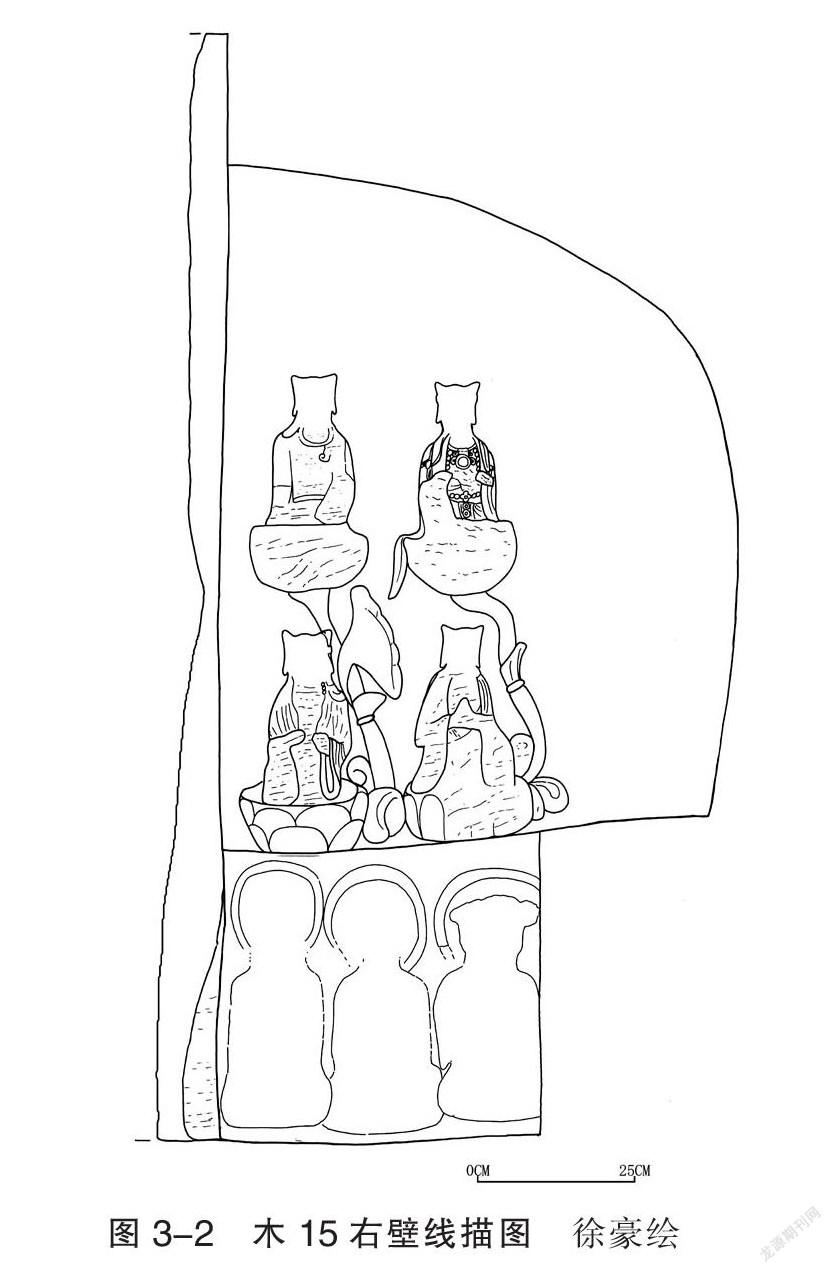

2. 八大菩萨:内龛左右壁各雕四菩萨坐莲台上,各分两排,每排两身。下排莲台内侧底部各雕出粗状的莲叶、莲茎,莲茎与上排莲台相接。除两壁下排外侧的两身菩萨着双领下垂式袈裟、结跏趺坐外,余六身菩萨均着长裙、披披帛、饰项圈等,菩萨装束一应具备,皆支一腿、盘一腿而坐,双手姿势、执物各有不同(图3),意在表现八身菩萨的身份。

经文:

尽其寿命欲终之日,有八菩萨,其名曰:文殊师利菩萨、观世音菩萨、得大势菩萨、无尽意菩萨、宝坛华菩萨、药王菩萨、药上菩萨、弥勒菩萨。是八菩萨皆当飞往迎其精神,不经八难生莲华中。

3. 十二神王:坛前正中雕香炉和壸门,以此为中心左右各雕六身像跪于低台上,台前局部雕团花、立柱。雕像多风化残损,存轮廓,均有圆形素面头光,身形较菩萨粗壮,部分戴冠,头侧残存缯带,左起第七身左腿屈起、右腿跪地呈胡跪状,第十二身双手置胸前,右腿屈起,从轮廓看十二身像动作姿势接近。该处香炉当代表供器,团花、立柱表现佛所居的净土。

经文:

座中诸鬼神有十二神王,从座而起往到佛所,胡跪合掌白佛言:“我等十二鬼神在所作护。”

4. 十二大愿:内龛龛楣及两侧龛面均分为四个方格,每格内雕一场景,编号为:龛楣处从右至左为1—4号,左侧龛面从上至下为5—8号,右侧龛面从上至下为9—12号。各幅场景顺序与十二大愿顺序相符,分述如下:

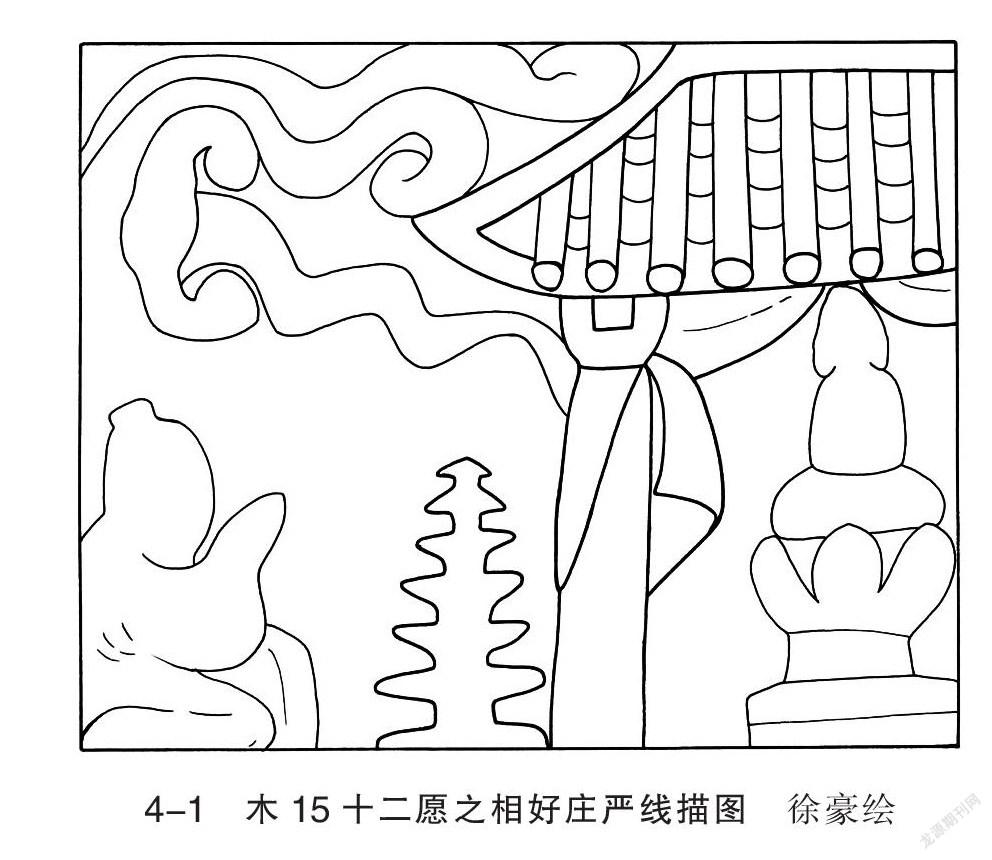

(1)相好庄严

左侧一佛坐于亭内,双手置腹前,结跏趺坐于束腰莲座上;亭前有一座七层塔,塔前一人双手合十于胸前,向佛、塔跪拜(图4-1)。右侧跪拜者,当是药师佛在未成佛之前行菩提道时的形象,该情节表现愿来世作佛,能相好庄严。

经文:

第一愿者,使我来世得作佛时,自身光明普照十方,三十二相八十种好而自庄严,令一切众生如我无异。

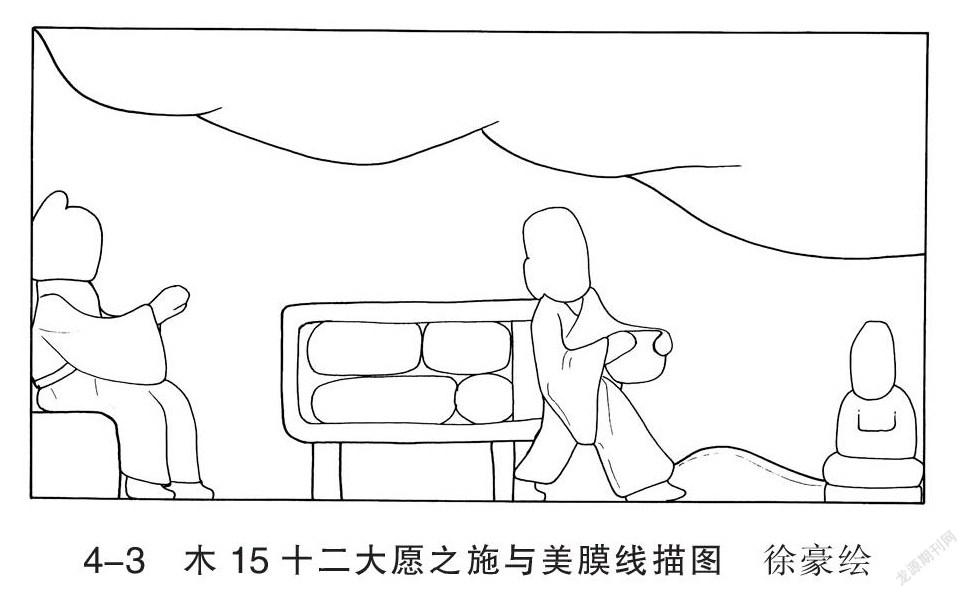

(2)身如琉璃

一人双手合十跪拜状,其前置一莲座,座上托一大圆珠,珠上有螺旋状波纹,圆珠左上方雕一佛结跏趺坐于屋内莲座上,双手置于胸前;屋右侧雕祥云和云雾(图4-2)。大圆珠当代表琉璃,该情节表现愿来世作佛时,能明彻无瑕。

经文:

第二愿者,使我来世自身犹如琉璃,内外明彻净无瑕秽,妙色广大功德巍巍,安住十方如日照世,幽冥众生悉蒙开晓。

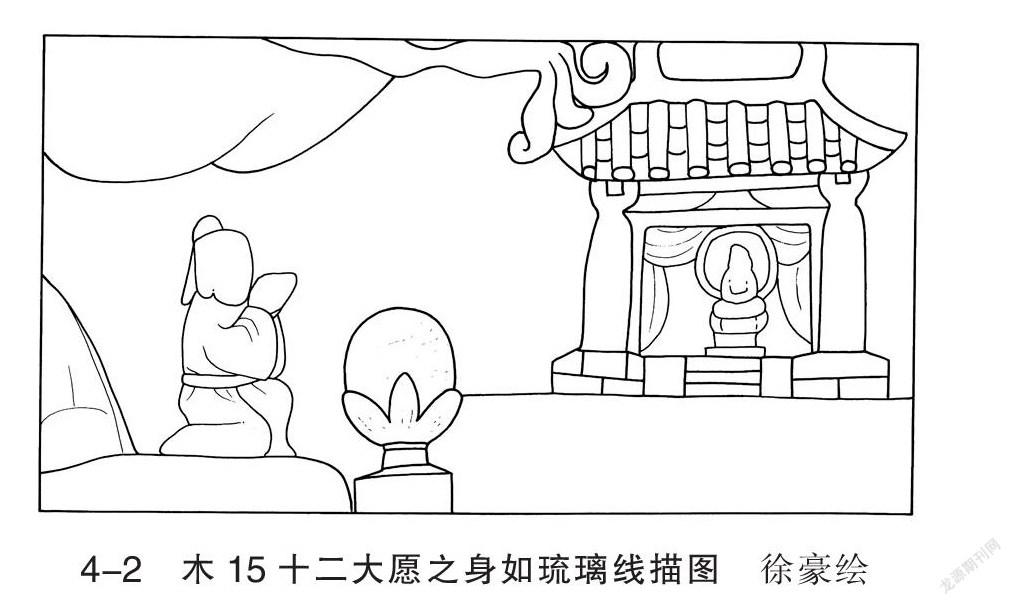

(3)施与美膳

雕三身像,一人倚坐方台上,右手指向中间一人。中间一人从一方桌上端起一盘食物走向左侧一人,方桌上放满大盘小盘的食物;左侧一人,坐于地上双手置于胸前(图4-3)。该情节应表现愿来世作佛,众生皆获美膳而得饱食。

经文:

第三愿者,使我来世智慧广大,如海无穷润泽枯涸无量众生普使蒙益,悉令饱满无饥渴想,甘食美膳悉持施与。

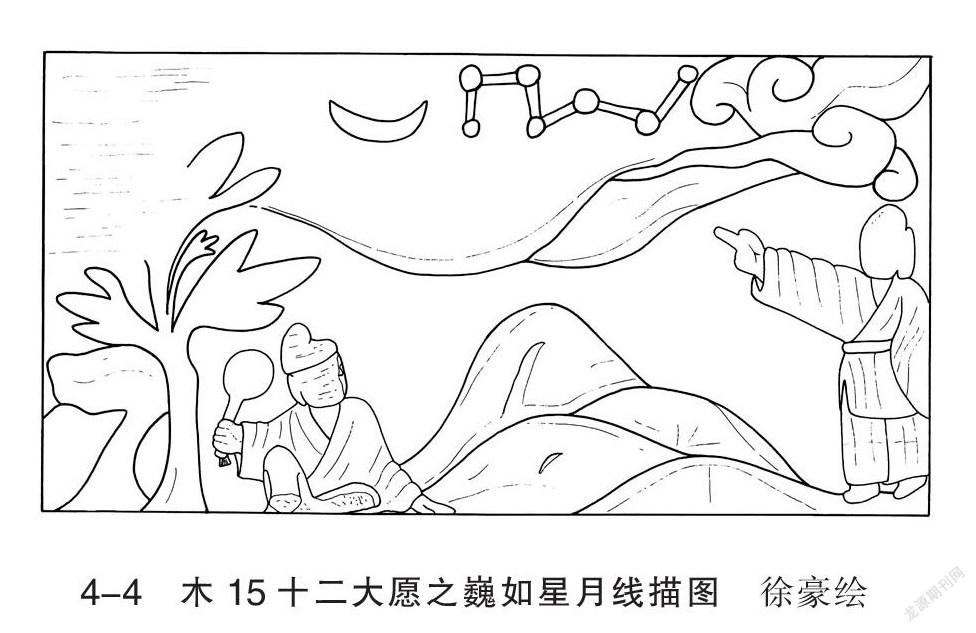

(4)巍如星月

一人立于左侧,光头,着交领直袖衫,腰束带,下着裤,左手垂体侧,右手伸出拇指、食指指向右上方的北斗七星、弯月及云彩,呈发愿状;右侧一人坐于树下,手握长柄圆扇纳凉;二人之间有一座小山(图4-4)。该情节应表现来世作佛,以星月之辉,谋福众生。

经文:

第四愿者,使我来世佛道成就,巍巍堂堂如星中之月,消除生死之云令无有翳,明照世界行者见道,热得清凉解除垢秽。

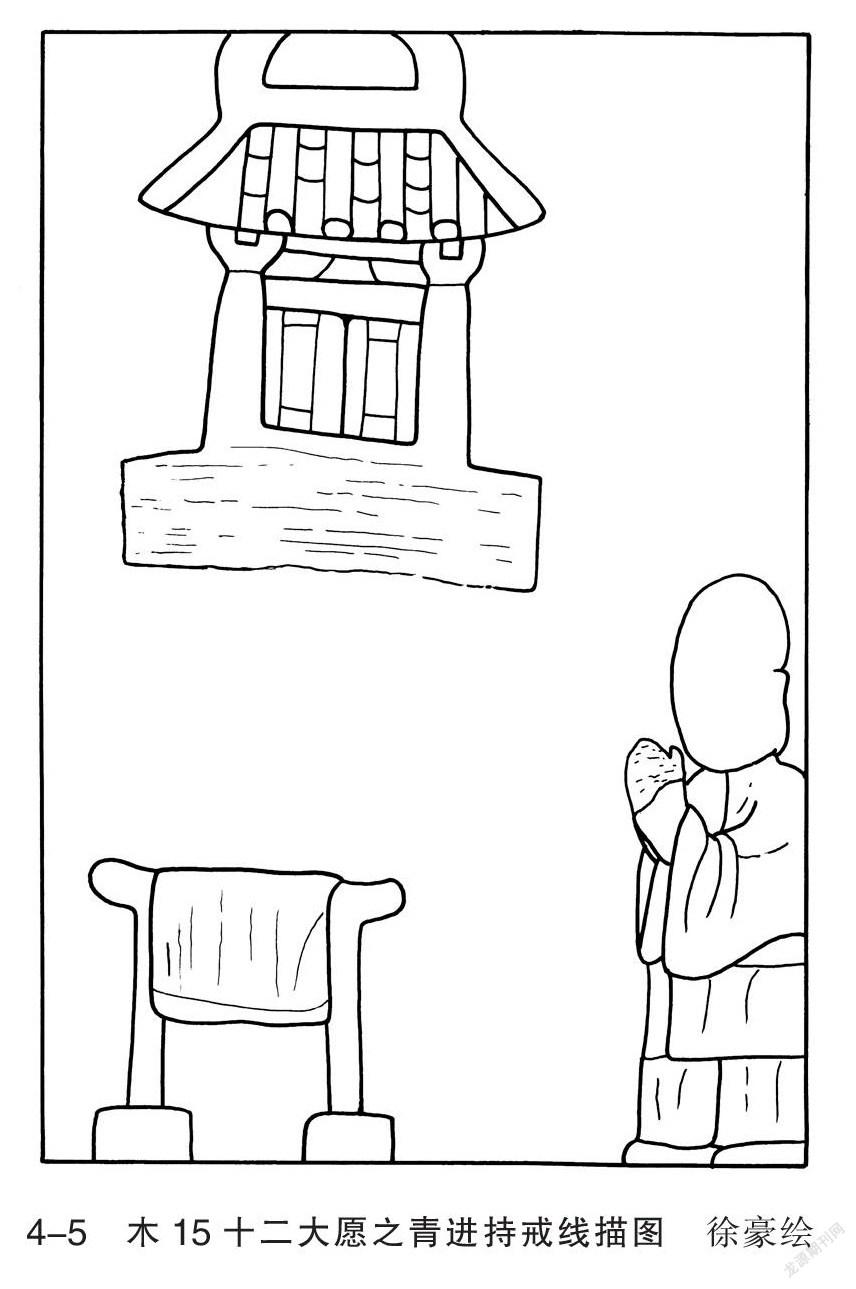

(5)精进持戒

一人双手合十胸前而立,旁边有一个方形衣架搭满衣物;右上方台基上雕一屋,屋门紧闭,甚为清净(图4-5)。该情节应表现愿来世作佛,能精进持戒。

经文:

第五愿者,使我來世发大精进,净持戒地令无浊秽,慎护所受令无缺犯,亦令一切戒行具足,坚持不犯至无为道。

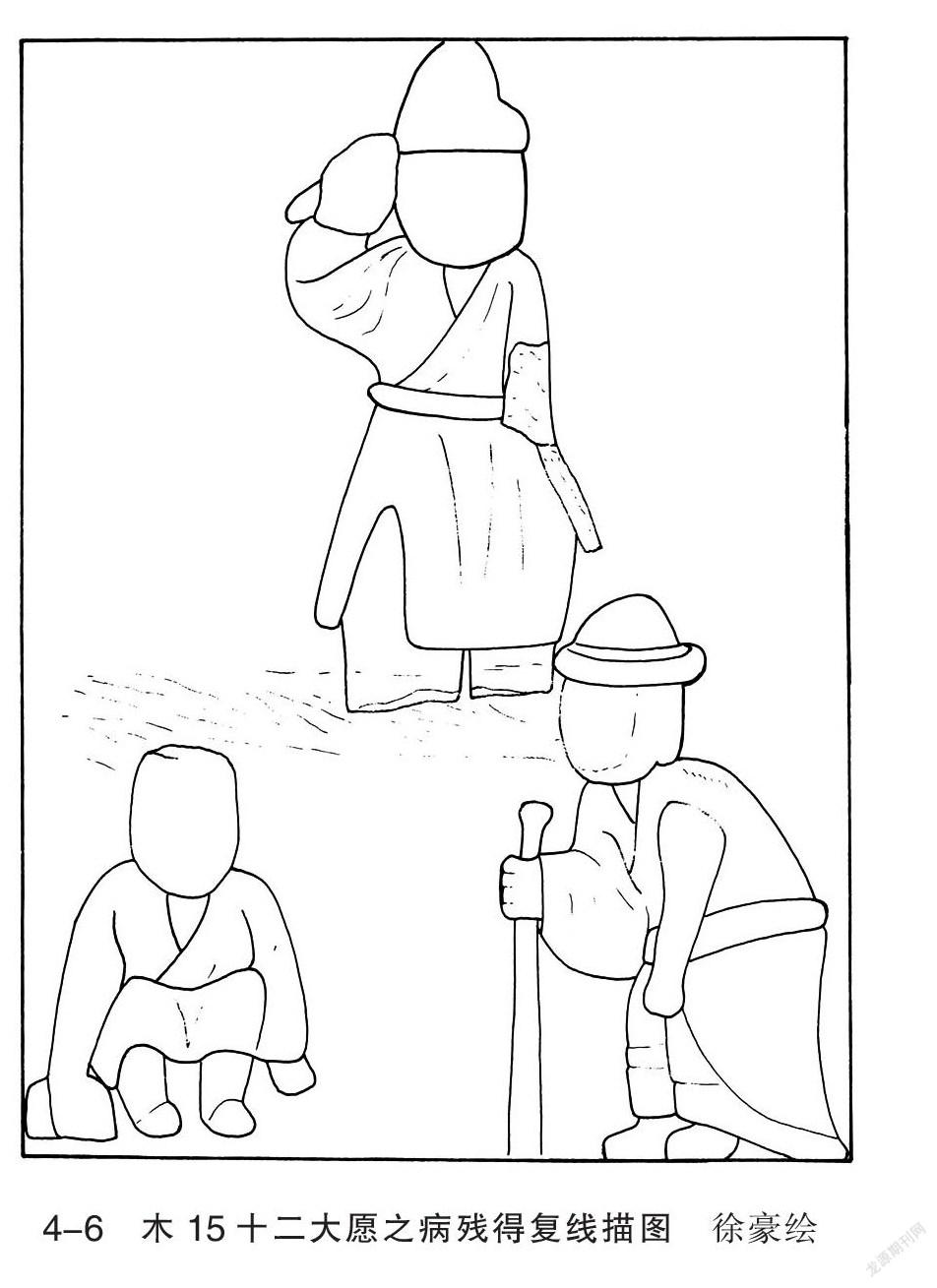

(6)病残得复

雕三身像,左侧为跛脚人,左手抚膝,右手拄杖躬身前行,微弯腰曲膝;中间一人为聋者,右手抚右耳侧作聆听状;右侧一人为偻者,半蹲于山前,双手于体侧撑地(图4-6)。该情节应表现愿来世作佛,使残疾者康复。

经文:

第六愿者,使我来世若有众生,诸根毁败盲者使视,聋者能听哑者得语,偻者能申跛者能行,如是不完具者悉令具足。

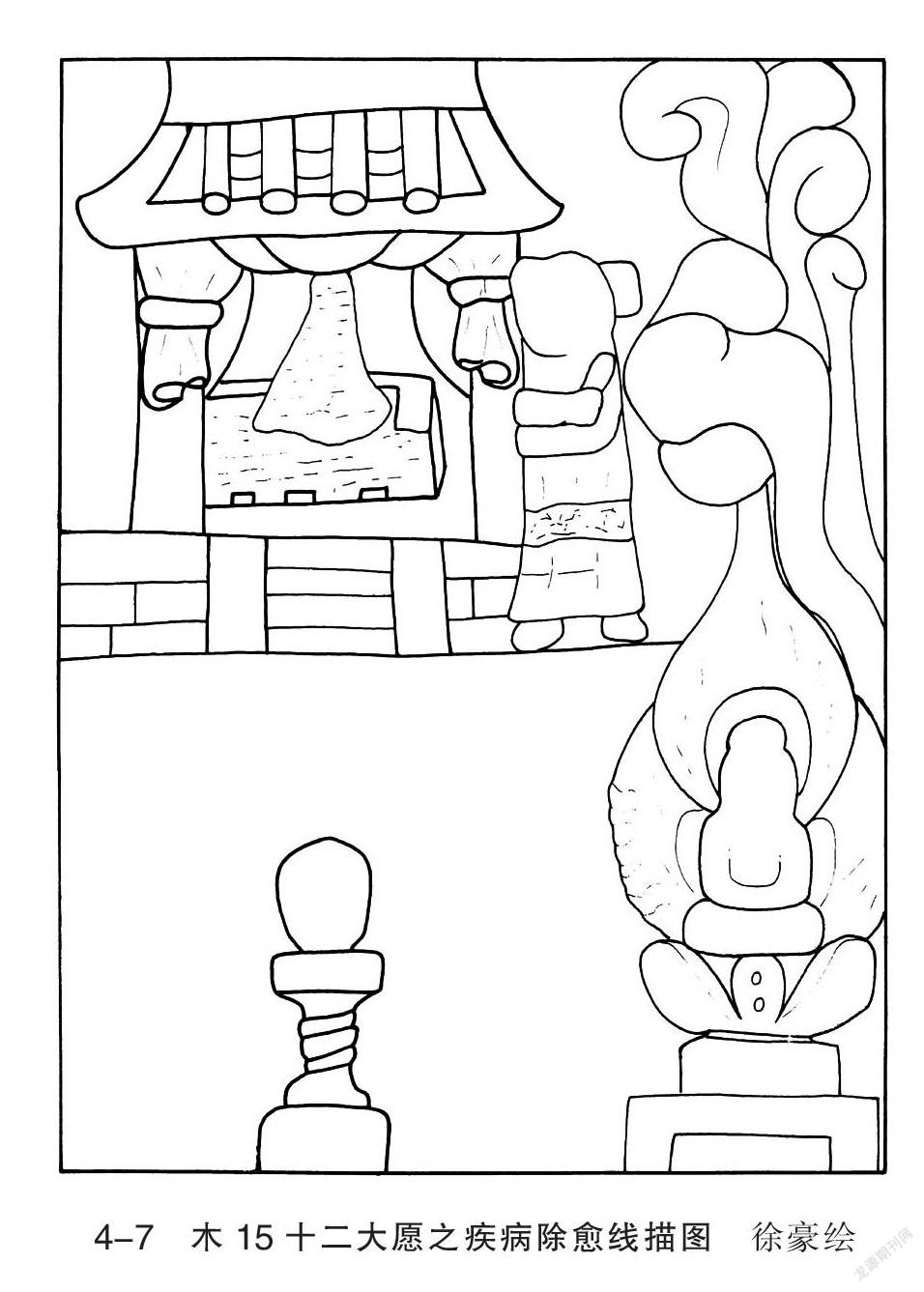

(7)疾病除愈

分上下两层,下层左侧一身佛跏趺坐于束腰台座上,有尖桃形头光和椭圆形身光,双手置于腹前,左侧向上飘卷云;佛右侧雕一香炉;上层有一座房屋,屋内有病人坐在床上;屋外右侧一人看屋内,双手抱于胸前执物,分腿而立(图4-7)。此情节表现来世作佛,以大法药令疾病除愈。

经文:

第七愿者,使我来世十方世界,若有苦恼无救护者,我为此等摄大法药,令诸疾病皆得除愈,无复苦患至得佛道。

(8)宣讲妙法

雕五身像,一人面向右侧坐在方台上,左手置于左膝,右手握一物作说法状,前有一折叠的长方形幡;面前有三人听法,前排两人胡跪,双手合十于胸前,后排一人盘坐,双手拢袖中置腹前。右上方雕一佛像结跏趺坐于仰莲台上,下有祥云承托(图4-8)。该情节应表现来世作佛,为众生宣法解惑。

经文:

第八愿者,使我来世以善业因缘,为诸愚冥无量众生讲宣妙法,令得度脱入智慧门,普使明了无诸疑惑。

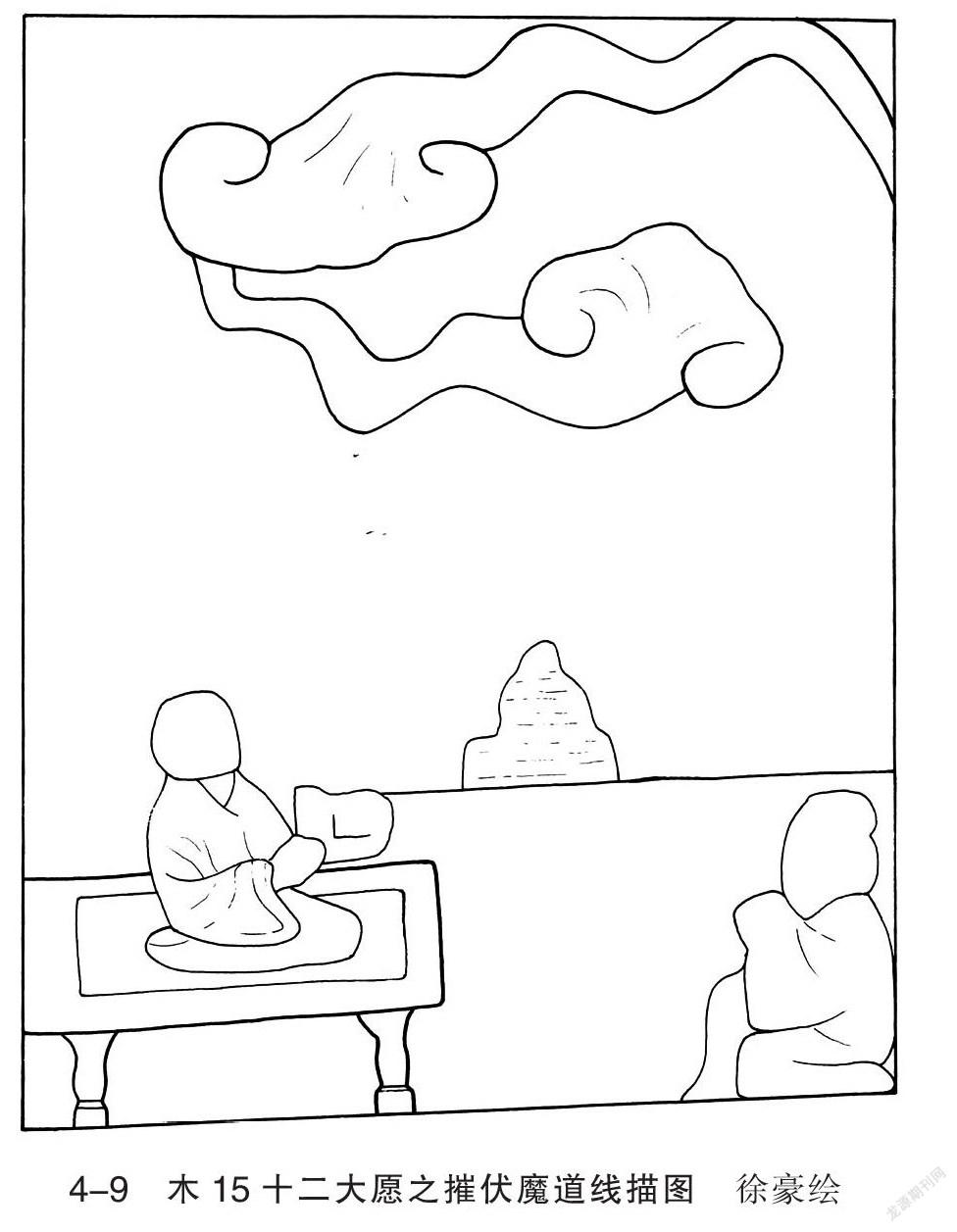

(9)摧伏魔道

一人结跏趺坐于方榻上,双手执一经卷伸向前方;前方有一台,台上一坐像,残不可识;台下左侧一人双手合十胸前向右侧跪拜;上部雕两朵祥云,相互呼应(图4-9)。该情节应表现来世作佛,显扬清净道法。

经文:

第九愿者,使我来世摧伏恶魔及诸外道,显扬清净无上道法,使入正真无诸邪僻,回向菩提八正觉路。

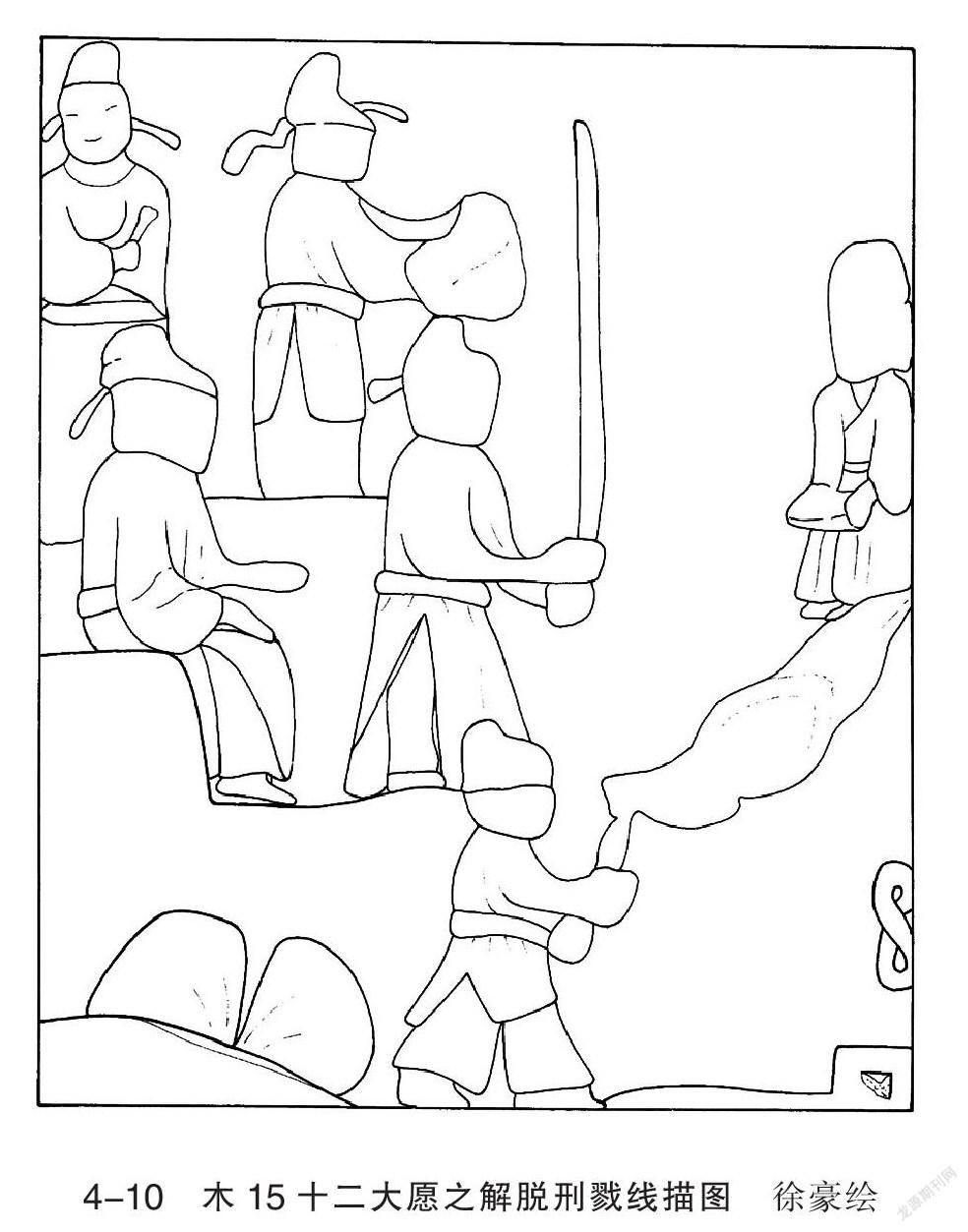

(10)解脱刑戮

雕六身像,分三层:上层从右至左第一身像,着窄袖衣,双手抱于胸前执一棍状物;第二身面向左侧立方台上,双手似执展开书卷置于身前;第三身立祥云上方,双手置于腹前,面向右前方。中层右侧一人倚坐于方台上,左手前伸,右手置膝上;左侧一人立方台上,戴幞头,着长袍,腰束带,双手于身前执一长柄状物面向左侧而立。下层一人位于方台左侧下方,左手屈肘伸向前方祥云下端,右手屈肘指向左前方,迈步朝向左侧(图4-10)。该情节应表现来世作佛,令刑犯解脱。

经文:

第十愿者,使我来世若有众生,王法所加临当刑戮,无量怖畏愁忧苦恼,若复鞭挞枷锁其体,种种恐惧逼切其身,如是无量诸苦恼等,悉令解脱无有众难。

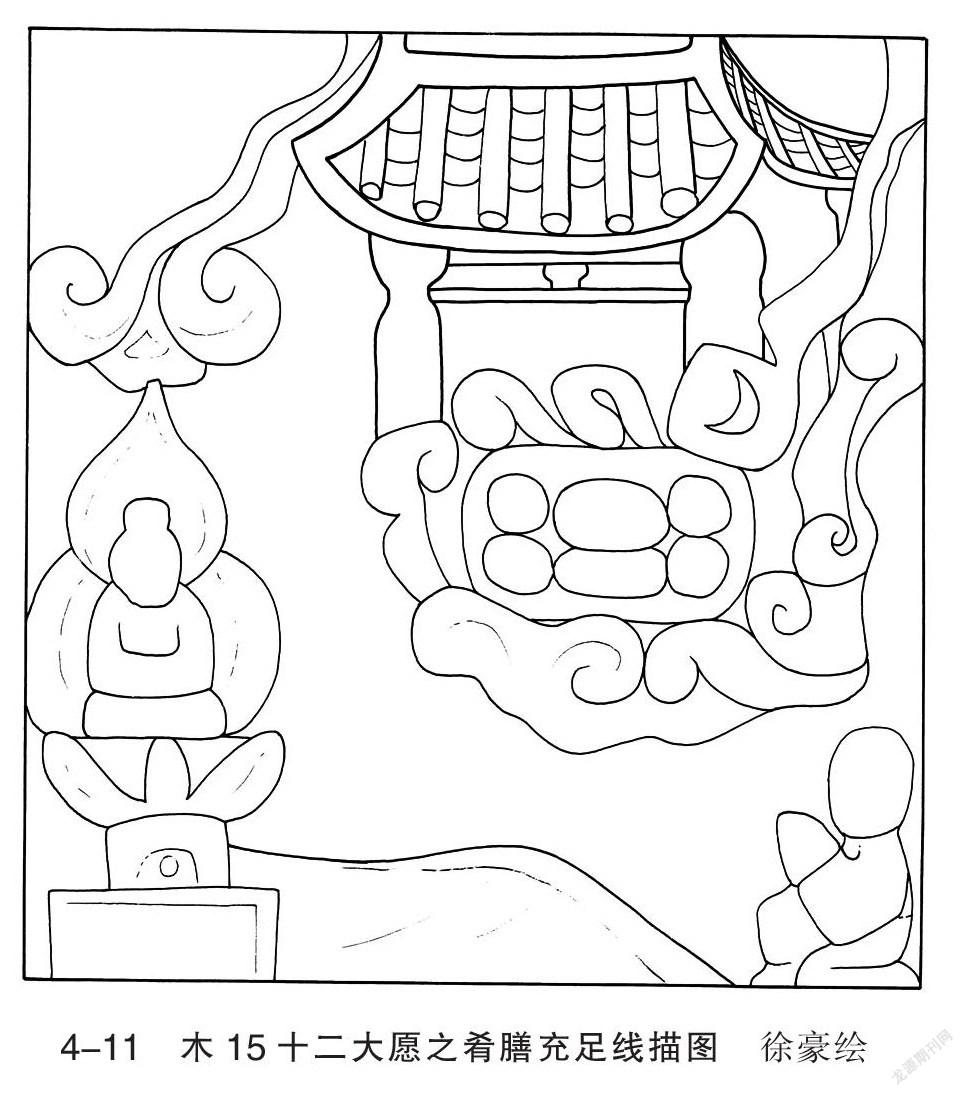

(11)肴膳充足

右侧一佛结跏趺坐于束腰莲座上,头光顶部雕祥云,祥云飘向左上方一亭子的顶部;左侧有祥云承托一方台飘向亭内,方台上放置大小不等的盘子六个;亭左下方雕一人双手合十胸前向佛胡跪(图4-11)。该情节应表现来世作佛,使饥火所恼之人饮食充足。

经文:

第十一愿者,使我来世若有众生饥火所恼,令得种种甘美饮食,天诸肴膳种种无数,悉以赐与令身充足。

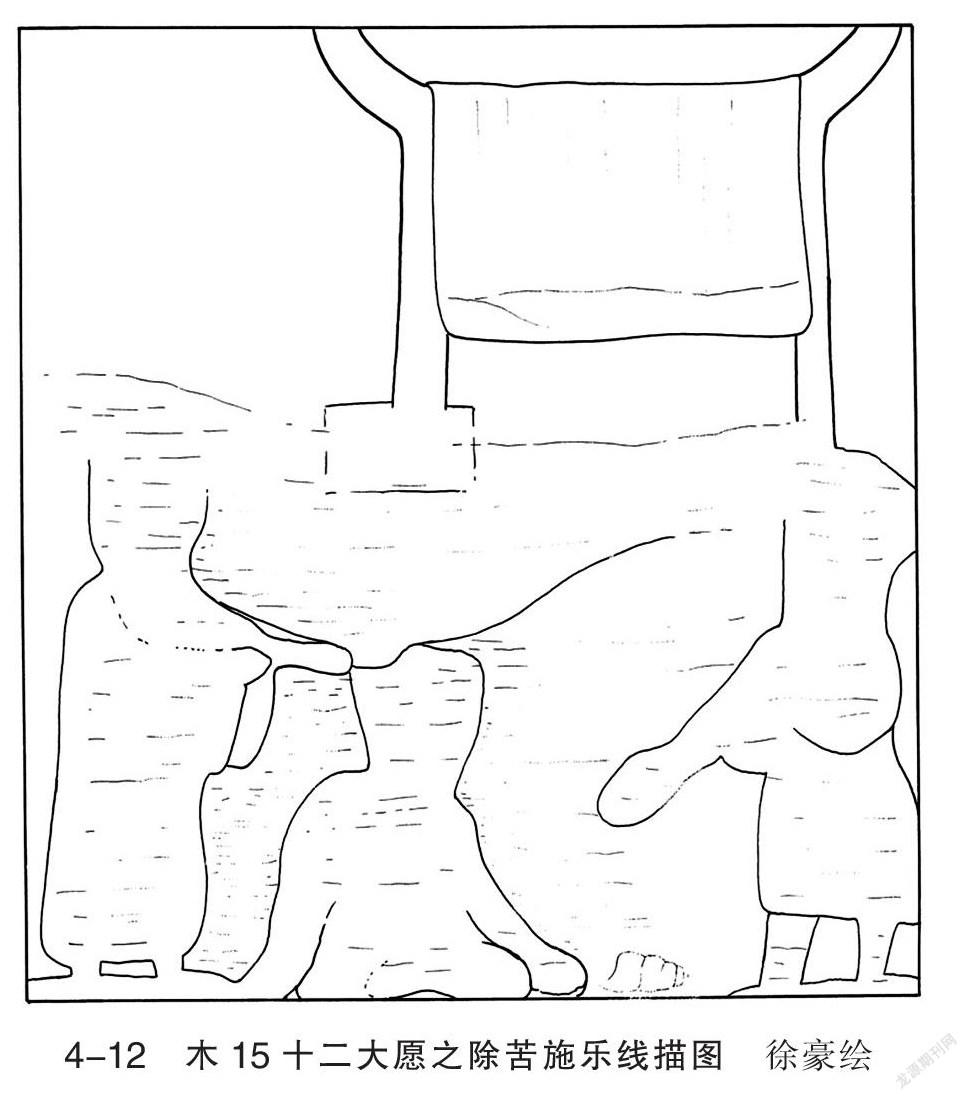

(12)除苦施乐

左上方是一个搭满衣物的巨大衣架;下方一人立右侧,双手执物施与中间一人,中间一人伸手承接;左侧一人,左手搭右臂上,右手伸向斜下方,右腿微前弓似欢娱状(图4-12)。该情节应表现来世作佛,令众生不受众苦,并受诸乐。

经文:

十二愿者,使我来世若有贫冻裸露众生即得衣服,穷乏之者施以珍宝,仓库盈溢无所乏少,一切皆受无量快乐,乃至无有一人受苦,使诸众生和颜悦色,形貌端严人所喜见,琴瑟鼓吹如是无量最上音声,施与一切无量众生。

5. 其他情节

药师佛头光上方的莲花上托八角形轮,轮中间雕一个十字金刚杵,八角形轮两侧各雕卷云。左壁内侧雕一朵祥云,上雕三钴金刚铃,金刚铃右侧立锡杖。金钢杵和金钢铃,在药师经中并未提及。在《药师如来观行仪轨法》以及《药师琉璃光如来消灾除难念诵仪轨》中提到“金刚藏菩萨”“金刚杵”[7]以及“金刚手”[8]等。金刚铃,“呈钟形……密教修法之时,为惊觉诸尊,或使其欢喜,即振铃发声。铃有惊觉、欢喜、说法三义。鸣铃以供养诸尊,称为振铃。又以其柄系采用金刚杵之一部,故称金刚铃”[9]。十字金刚杵,即羯磨金刚,是密教之法器,属于轮宝[10],一般亦将轮宝视为佛陀之教说或法的象征加以崇拜[10]6188a。由此分析金刚铃与金刚杵在该龛的出现,很可能是受到相关经文及密教仪轨的影响,结合药师经及药师经变造像,推测这里的金刚铃很可能是表示欢喜、说法之义,而十字金刚杵则象征佛陀的说教或法,因为药师经本就是释迦佛在广严城乐音树下所说。

三 内容比较与分析

四译本《药师经》中主体内容差异不大,如净土三尊、八大菩萨均大同小异,各经区别在于多处情节的不同。结合木15龛像的情况分析,最主要的不同在于十二神王和十二大愿的独特之处。帛尸本十二神王出现的情景,正如前引经文所说“从座而起往到佛所,胡跪合掌白佛”,其他三本十二神王均坐姿,举声白佛,如笈多本言“俱在会坐……皆同一声白世尊言”[11],余不赘举。

十二大愿在四译本中表述各有异同,总体而言,内容表述和经义宣扬方面帛尸本较形象简练,余三本相似度较高,两者差异较明显之处,以第三、四、八、十一大愿为例分析如下。

第三大愿帛尸本有“甘食美膳悉持施与”的表述,木15用满桌美食和一人端食物施与他人来表现,余三本仅概述为“莫令一人有所少乏”或“所受用物皆得无尽”。第四大愿帛尸本有“如星中之月”“热得清凉”之意愿,木15用北斗、半月和树下纳凉来表现,余三本概述为“皆以大乘而安立之”或“令安住大乘法中”。第八大愿帛尸本為“为诸愚冥无量众生讲宣妙法”,木15用一人说法众人听法刻意表现,余三本概述为证得“无上菩提”或“乃至菩提”等。第十一大愿帛尸本有“令得种种甘美饮食,天诸肴膳种种无数,悉以赐与”,木15以满桌饮食以从天而降的形式突出表现无数“天诸肴膳”,余三本概括为“最妙色香味食”或“上妙饮食”。由此可见帛尸本所表述的十二大愿的内容多可落实到详细的具体行为而具有代表性。

木15的十二大愿对经文要义表现突出,不仅雕出主尊发愿情形,还善于运用形象的人物动作和典型的具体情节代表每一愿的内容,贴近现实,指向明确,简练生动而准确易懂,在目前所知敦煌、新疆、川渝地区等地保存完好的药师经变中极为少见。

敦煌已明确的药师经变约112幅,时代经隋至西夏,其中同时绘出说法图、十二大愿、九横死者有48幅,多集中于敦煌盛唐至宋这一时期{1}。还有部分龛窟内单独绘十二大愿和九横死,或仅画其一,多集中于中晚唐时期[12]。九横死的情节较生动形象,而十二大愿有明确情节的极少见。如建于大历年间的莫高窟第148窟东壁门北所绘药师经变,是敦煌壁画中药师经变绘制较丰富的一铺,其十二大愿皆绘二、三或六俗人向佛礼拜[13],仅表现众人祈愿的场面,而无一具体情节的刻画,其他窟的亦类此。这一点,前人已有充分认识:自盛唐至归义军晚期,无论是条幅式或屏风式或龛内屏风画中,皆是一、二世俗男女、或一男子一比丘、或一比丘等礼拜一佛或一佛二菩萨等,有的洞窟只画六或八幅画面代表十二大愿[14];总之,画法千篇一律,有的则借助题榜来区分顺序和内容[15]。新疆目前已刊布的药师经变不多,有完整的十二大愿者少见。

川渝地区唐宋时期药师经变龛像,目前所知近30余龛{1}。其中雕出十二大愿者仅见于千96。千96不仅雕出十二大愿,还有九横死和部分经文内容,只是千96残损风化已不能窥其全貌,清晰可辨的场景中,可以看到具体情节的刻画,如拄杖的跛者和盲人等。千96时代较早,这种有情节的十二大愿表现形式,当是木15延续了盛唐时期的作法。所不同者,千96的十二大愿穿插在经文之中,目前已不见全貌。

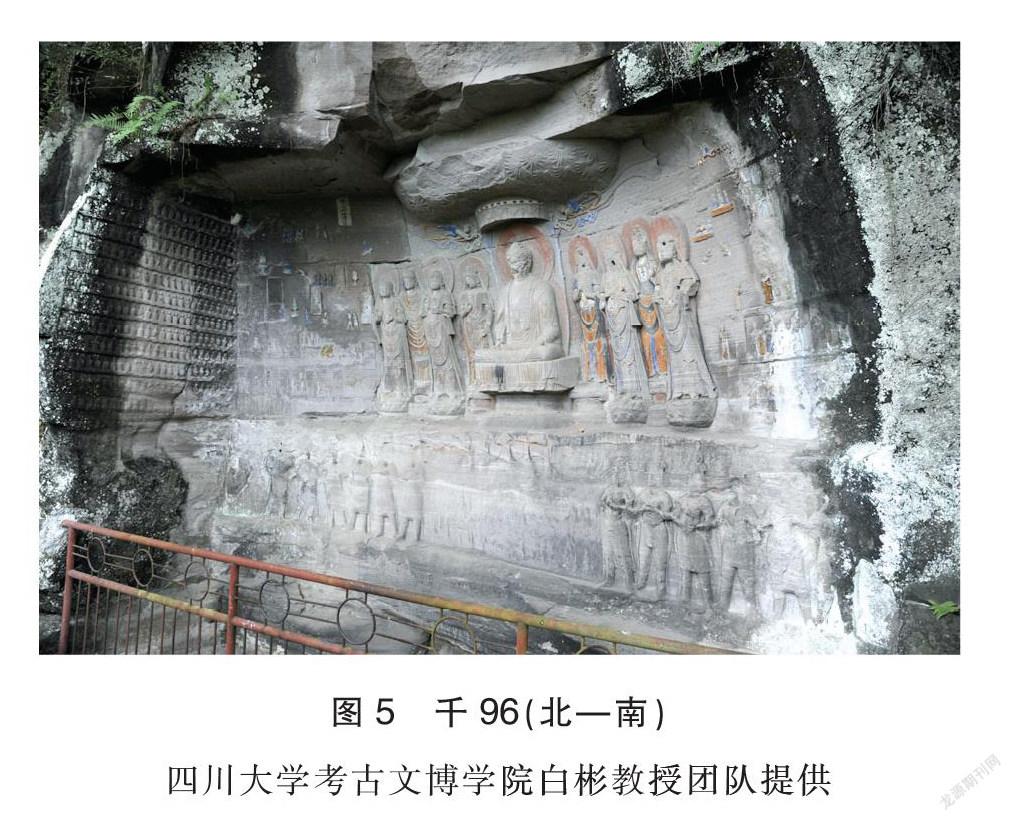

就内容组成而言,千96的主体是药师佛、八大菩萨、十二神王等21尊和部分十二大愿和九横死(图5)。木15在内容上较千96有所简化,主要表现在省去九横死,但在此基础上又增加了二弟子、日光、月光菩萨和金刚铃、金刚杵、锡杖。在唐末至两宋,川渝地区的其他药师经变龛像进一步简化,主要表现是在木15的基础上,省去十二大愿,金刚铃和金刚杵较少出现,而药师三尊、二胁侍、八大菩萨和十二神王这25尊成为较固定的主要内容,偶尔会省去二胁侍或八大菩萨,如重庆大足北山佛湾第190、255、256以及石门山第1龛等。就上述药师经变的主要内容而言,唐宋时期的总体变化趋势之一{2},即21尊和十二大愿、九横死(盛唐千96)→25尊和十二大愿(唐末五代木15)→25尊(五代两宋)。木15是除25尊外又雕出十二大愿的唯一一龛,成为盛唐至宋初药师经变由繁及简的变化过程中较为重要的中间环节。

从这一演变规律看,各阶段信众对于药师经变情节的省略具有共趋性,即除药师三尊外,凡与现实利益无关的内容渐次被省去。由此,千96中可见的九横死以及经文细节最先省去,随后是仅为美好愿望的十二大愿,此后仅留存十二神王和八大菩萨成为相对固定的组合。究其原因,主要在于此两者能够分别护佑信众今生、来世的所有利益。如帛尸本中十二神王能保护信众今生许愿得以实现,疾急厄难得以解脱:“‘我等十二鬼神在所作护,若城邑聚落空闲林中,若四辈弟子诵持此经,令所结愿无求不得。’……若人疾急厄难之日,当以五色缕结其名字,得如愿已然后解结令人得福”[6]536a。笈多本更强调为“我等眷属卫护是人,皆使解脱一切苦难,诸有所求悉令满足”[11]404b。八大菩萨则是在人临终之时引其精神化生净土或生天上等。如帛尸本有“尽其寿命欲终之日……是八菩萨皆当飞往迎其精神,不经八难生莲华中”[6]533c。最后甚至将庇佑来生的八大菩萨亦省去,而仅存确保今生“无求不得”的十二神王。这一渐趋理性与现实的取舍过程是“晚唐五代以来,普通佛教信从为今生、为来世、为生人、为亡者的设计越来越缜密”的又一例证[16],其过程的中间环节木15的出現,则进一步表明这一规律在药师经变龛像中是以三段式的渐进过程表现的,突显出其渐进性、阶段性。

四 构图特点

药师三尊之间以及三者与十二神王之间的位置关系,包括药师佛的形象,帛尸本中并未阐述,而该龛图像体现出的尊神之间的布排结构和尊神的形象特征与不空译《药师如来念诵仪轨》吻合度较高:

经文:

安中心一药师如来像,如来左手令执药器,亦名无价珠,右手令作结三界印。一着袈裟结跏趺坐,令安莲华台,台下十二神将,八万四千眷属上首,又令须莲台,如来威光中令住日光月光二菩萨。如是坛四方周匝五色,近前安置二阏伽器商佉瓦器,随意受用奉献承事尊像。[17]

前文所指坛前供器或与“阏伽器商佉瓦器”作用等同,可见木15中央主体的构图符合该仪轨。总体来看木15的主体构图形式一方面沿袭了千96,并为此后至宋初药师经变所沿用,另一方面十二大愿受到敦煌盛唐至宋以来观经变图像的影响,构成独特形式。

首先,木15分上下两层,上层内龛以药师佛为中心,左右对称;下层十二神王以香炉为中心亦左右对称。这种上下两层、左右对称式的布局形式,将经变的主体内容突出表现于上层正壁前,是对千96构图的一种延续,虽然龛形发生了变化,十二神王沿几字形低台延伸至外龛两侧壁,但总体布局形式不变,甚至八大菩萨分前后两排、每排两身的排列形式也如出一辙。五代北宋时期的川渝地区,大部分药师经变龛像皆延续了这种布局形式,只是内龛的几字形坛和低台简化为长方形,十二神王一字排列于坛前,布局更为简洁,并已成为主要的固定模式,如大足北山佛湾第281龛左侧龛像[18]。

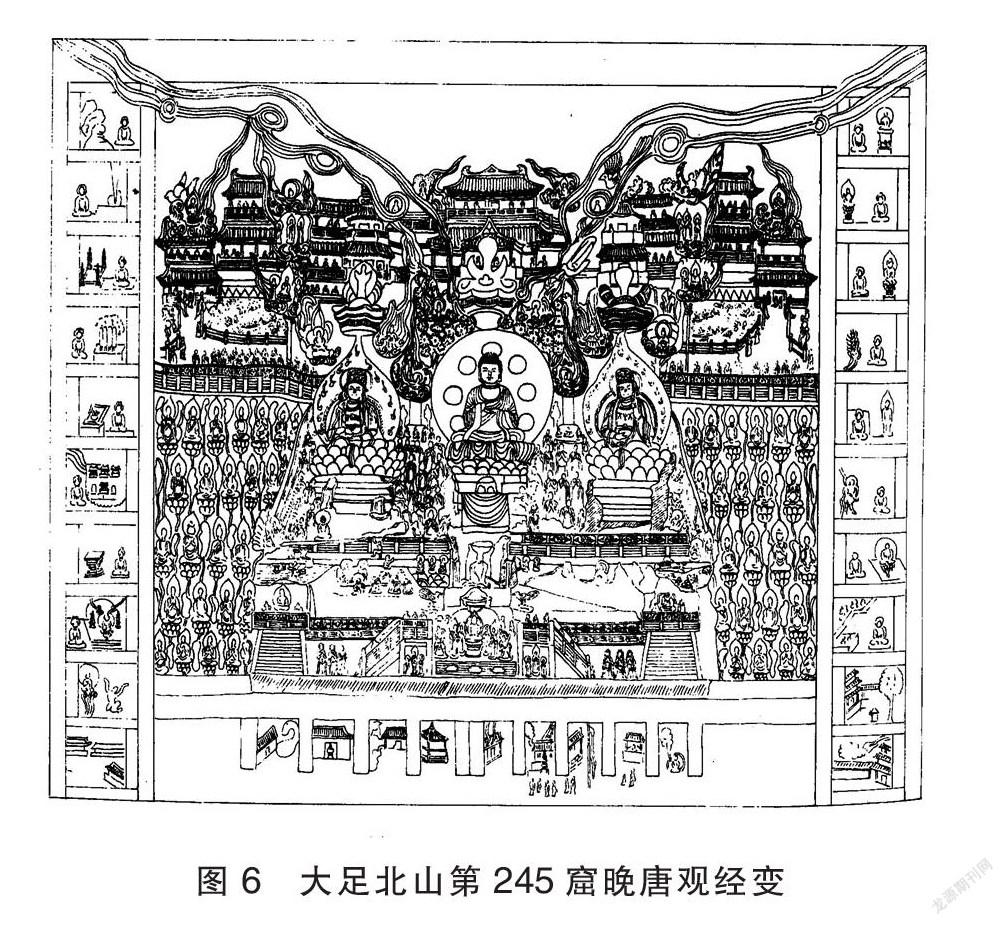

其次,木15的十二大愿,分布于内龛龛楣及龛面的方格内,即从龛楣右侧开始,至左端后沿左龛面向下顺延,然后从右龛面顶部向下排列,毫无错乱。这种构图布局,与敦煌盛唐至宋以来的净土变壁画的构图形式极为类似。敦煌盛唐时期,观无量寿经变出现了一种自身独有的棋格式构图形式,主体为西方净土,在主体画外的凹字形的左、右及下方都划成方格,每格内绘一情节[19],如敦莫高窟第171窟北壁盛唐观经变壁画[20]。而木15则是在主体内容的倒凹字形的三边内,分别雕出一排方格,每格雕一情节。同时,在川渝地区唐末至北宋初期,一种有天宫楼阁的观无量寿经变构图形式与敦煌观无量寿经变亦类似,如唐末大足北山佛湾第245窟(图6)、五代安岳庵堂寺第21龛等[5]616,在主体内容外的凹字形边格内,各雕出一排方格,每格内雕一情节来表现十六观与未生愿。木15与前述此类观无量寿经变龛像几乎处于同一时期或前后不久,其构图形式的形成,有两种可能:一是借鉴同期观无量寿经变龛像构图形式,二是直接吸收了上述敦煌壁画中的构图形式,并根据龛形特征,将部分情节移至龛楣。无论哪种可能,其最终来源皆指向敦煌壁画中的观经变构图形式。

五 总 结

木15药师经变龛像,开凿时间处于川渝地区盛唐至北宋初药师经变龛像发展演变的中间环节;经变主要据帛尸本雕凿,同时受相关经文及仪轨的影响,较盛唐时期有所增减,独特的十二大愿内容详细准确,目前在川渝地区甚至包括药师经变较多的敦煌地区尚属罕见;内容及构图形式上袭盛唐下启五代宋初,并吸收借鉴敦煌观经变的构图形式而形成自身特点。因此,它是川渝地区盛唐至北宋初药师经变龛像发展变化过程中极为关键的中间环节,此一龛承前启后,构建出该区药师经变的演变规律之一,即由繁至简,脉络清晰。这一规律亦反映出唐五代以来信众对于药师信仰日趋现实的诉求分三个阶段逐步实现。而木15中其他构图要素亦不同程度地体现出此期川渝地区造像密教题材增多、与敦煌地区交流频繁等的普遍特征。

附记:本文在写作过程中,四川大学考古文博学院张亮副研究员给予多方建议;初稿完成后,四川大学考古文博学院白彬教授给予多方指导并多次修改文稿,在此一并表示诚挚谢意!

参考文献:

[1]胡文和. 四川摩崖造像中的《药师变》与《药师经变[J]. 文博,1988(2):51-56.

[2]雷玉华. 四川石窟分区与分期初论[C]//南方民族考古:第10辑. 北京:科学出版社,2014:211.

[3]白彬,王丽君,张科,等. 四川安岳石锣沟摩崖造像调查简报[J]. 文物,2017(9):74-96.

[4]胡文和. 四川道教、佛教石窟艺术[M]. 成都:四川人民出版社,1994:160.

[5]雷玉华,王剑平. 四川安岳县庵堂寺摩崖造像调查简报[C]//成都文物考古研究所. 成都考古发现(2007). 北京:科学出版社,2009:608-617.

[6][东晋]帛尸梨蜜多罗,译. 佛说灌顶拔除过罪生死得度经[C]//大正藏:第21卷. 台北:新文丰出版公司,1990:532b-536b.

[7][唐]金刚智,译. 药师如来观行仪轨法[C]//大正藏:第19卷. 台北:新文丰出版公司,1990:24a-25c,28a.

[8][唐]一行. 药师琉璃光如来消灾除难念诵仪轨[C]//大正藏:第19卷. 台北:新文丰出版公司,1990:20c.

[9]慈怡. 佛光大辞典(6)[M]. 高雄:佛光出版社,1988:5692a-b.

[10]慈怡. 佛光大辞典(7)[M]. 高雄:佛光出版社,1988:6140c.

[11][隋]达摩笈多,译. 佛说药师如来本愿经[C]//大正藏:第14卷. 台北:新文丰出版公司,1990:404b.

[12]敦煌文物研究所. 敦煌石窟内容总录[M]. 北京:文物出版社,1982:237.

[13]王惠民. 敦煌石窟全集·弥勒经画卷[M]. 北京:商务印书馆,2002:190-191.

[14]沙武田. 敦煌畫稿研究[M]. 北京:民族出版社,2006:71.

[15]季羡林. 敦煌学大辞典[M]. 上海:上海辞书出版社,1998:126.

[16]姚崇新. 药师与地藏——以大足北山佛湾第279、281号龛造像为中心[C]//黎方银. 2009年中国重庆大足石刻国际学术研讨会论文集. 重庆:重庆出版社,2012:276.

[17][唐]不空,译.药师如来念诵仪轨[C]//大正藏:第19卷. 台北:新文丰出版公司,1990:29b.

[18]郭相颖. 大足石刻雕塑全集·北山石窟卷[M]. 重庆:重庆出版社,1999:34.

[19]段文杰. 唐代前期的莫高窟艺术[C]//敦煌文物研究所. 中国石窟·敦煌莫高窟:第3卷. 北京:文物出版社,1987:173.

[20]施萍婷. 敦煌石窟全集5:阿弥陀经画卷[M]. 香港:商务印书馆,2002:137.