体表软组织静脉畸形中局限性血管内凝血的临床特征分析

2022-07-05韩钰钰余明薇王慜徐媛陈勇袁斯明

韩钰钰 余明薇 王慜 徐媛 陈勇 袁斯明

体表软组织静脉畸形(Venous malformation,VM),曾称海绵状血管瘤,是最常见的先天性血管畸形,发病率约1%,男女发病率无差异。静脉畸形通常出生时已出现,并随身体发育而成比例生长,不能自行消退,终生进展。静脉畸形可发生于全身各部位,如皮肤与皮下组织、肌肉、肌间隙,也可累及骨骼、窦腔和实质性脏器。体表软组织静脉畸形,尤其是广泛复杂的静脉畸形,因病灶界限不清楚、包绕血管神经等,其治疗仍是一个挑战。

静脉畸形常导致局限性血管内凝血(Localized intravascular coagulation,LIC),表现为纤维蛋白原、FⅤ、FⅧ、FⅩⅢ及抗凝血酶Ⅲ降低,血浆D-二聚体和纤维蛋白降解产物升高,也可伴有血小板减少[1-2]。LIC使畸形血管内存在血栓形成和血栓溶解的循环状态,血栓逐渐钙化形成静脉石,引起疼痛[3]。LIC 在日常生活中耐受良好,但有可能转化为更严重的凝血障碍,如深部出血、深静脉血栓形成/肺栓塞和弥散性血管内凝血(Disseminated intravascular coagulation,DIC)[4]。其诱因包括硬化治疗、手术、骨折、长期制动、妊娠和脓毒症等,给患者带来极大的痛苦甚至危及生命[5]。本研究观察静脉畸形患者的循环血和病灶血凝血功能指标变化,分析LIC 的发生率及其与病灶数量、部位和累及组织类型的关系,以明确静脉畸形中LIC 的临床特征,并为临床治疗提供新思路、新途径。

1 病例和方法

1.1 病例资料

将我科自2019 年8 月至2020 年9 月收治的50 例静脉畸形患者纳入本研究。诊断标准参考《血管瘤和脉管畸形的诊断及治疗指南(2019 版)》中的相关内容。患者年龄6~59 周岁(平均27.12 岁);男24 例,女26 例;单发病灶36 例,多发病灶14 例。累及皮下19 例,累及肌肉31 例;病灶位于头颈部6例、躯干7 例、四肢37 例。

1.2 凝血功能检测

所有患者入院后抽取系统循环血液和病灶内血液,查凝血功能相关指标,包括血浆凝血酶原时间(Plasma prothrombin time,PT)、国际标准化比值(International normalized ratio,INR)、活化部分凝血活酶时间(Activated partial thromboplastin time,APTT)、凝血酶时间(Thrombin time,TT)、纤维蛋白原(Fibrinogen,FIB)、纤维蛋白(原)降解产物(Degradation products of fibrin,FDP)、D-二聚体(Ddimer)、抗凝血酶Ⅲ(Antithrombin Ⅲ,AT-Ⅲ)共8项,并进行超声、磁共振、X 线片和经皮穿刺窦腔造影及CT 扫描三维成像等常规影像学检查。

1.3 统计学处理

应用IBM SPSS statistics 25 软件分析患者治疗前循环血及病灶血凝血功能数据与病灶数量、部位、累及组织的关系,所有分类资料采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

50 例患者中9 例未能获得病灶血标本,其余41例患者获得循环血和病灶血凝血功能数据,纳入进一步研究,对照各指标正常参考值。结果显示,循环血的APTT 和TT 都在正常范围内,病灶血的PT 和INR 都在正常范围内,异常指标与正常水平的比较详见表1,其中D-dimer 在两者中均出现10 倍以上增长,而FIB 和AT3 均有显著下降。

表1 循环血和病灶血异常凝血指标与正常水平的比较Table 1 The comparison of abnormal coagulation indexes of circulation and lesion with the normal level

2.1 静脉畸形患者循环血和病灶血凝血功能异常的相关性

2.1.1 循环血和病灶血凝血功能指标异常分布

对各指标异常病例占总病例数的百分比进行统计,提示循环血和病灶血的凝血功能异常主要集中在FIB、FDP、D-Dimer、AT3 这4 项,尤其以D-dimer最为显著(表2,图1A、1B)。

表2 患者凝血功能指标异常的例数分布Table 2 Distribution of abnormal coagulation indexes in patients

2.1.2 循环血和病灶血凝血功能异常的相关性

41 例患者中,循环血凝血功能异常伴病灶血凝血功能异常24 例,循环血凝血功能异常但病灶血凝血功能正常1 例,循环血凝血功能正常但病灶血凝血功能异常8 例,循环血凝血功能正常伴病灶血凝血功能正常8 例(图1C)。统计分析结果表明:①病灶血的异常率显著高于循环血;②病灶血、循环血同时异常的比率最高,提示病灶血异常是循环血异常的显著影响因素。

图1 患者凝血功能异常指标的分布Fig.1 Distribution of abnormal coagulation indexes in patients

2.2 病灶数量与凝血功能异常的相关性

2.2.1 病灶数量与病灶血凝血功能异常的相关性

41 例患者病灶血凝血功能指标根据病灶数量分为单发组和多发组,单发组病灶血凝血功能异常20 例、正常9 例,多发组异常12 例、正常0 例。统计分析结果提示,不同病灶数量的病灶血凝血功能异常的阳性率无显著差异,病灶血的凝血功能异常与病灶数量无关(图2A)。

2.2.2 病灶数量与循环血凝血功能异常的相关性

41 例患者循环血凝血功能指标根据病灶数量分为单发组和多发组,单发组循环血凝血功能异常14 例、正常15 例,多发组异常11 例、正常1 例。统计分析结果提示,不同病灶数量的循环血凝血功能异常分布存在差异,多发病灶患者循环血凝血功能异常的阳性率更高(图2B)。

图2 病灶数量与凝血功能异常的相关性分析Fig.2 Correlation analysis between the number of lesions and abnormal coagulation function

2.3 静脉畸形累及组织类型与凝血功能异常的相关性

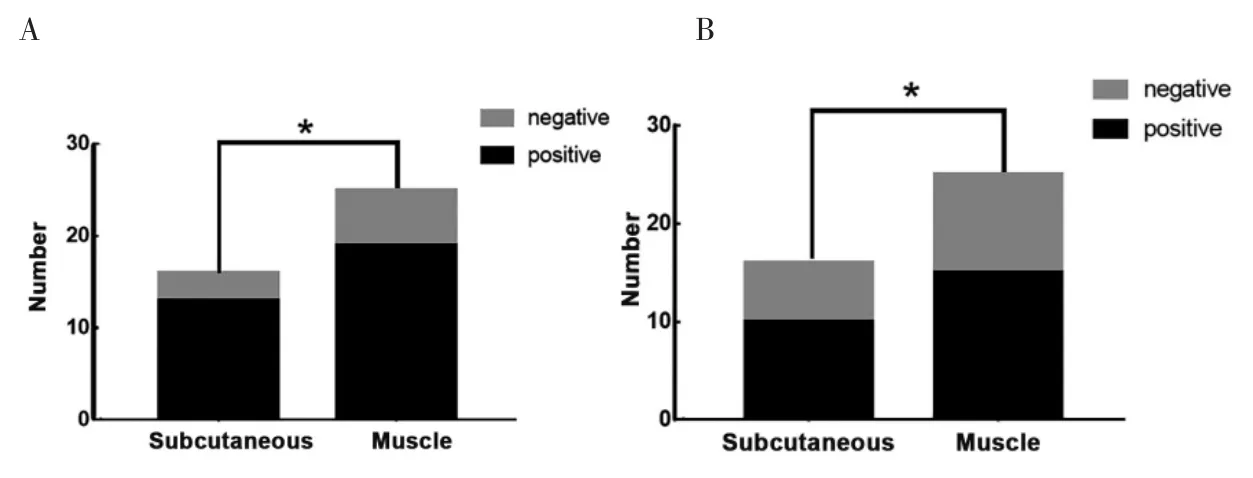

2.3.1 静脉畸形累及组织类型与病灶血凝血功能异常的相关性

将41 例患者病灶血凝血功能指标根据累及组织分为皮下组和肌肉内组,皮下组病灶血凝血功能异常13 例、正常3 例,肌肉内组异常19 例、正常6例。统计分析提示,不同病灶累及组织类型的病灶血凝血功能无显著差异,病灶血的凝血功能与病灶累及组织类型无关(图3A)。

图3 累及组织类型与凝血功能异常的相关性分析Fig.3 Correlation analysis between the types of involved tissues and abnormal coagulation function

2.3.2 静脉畸形累及组织类型与循环血凝血功能异常的相关性

将41 例患者的循环血凝血功能指标根据病灶累及组织分为皮下组和肌肉内组,皮下组循环血凝血功能异常10 例、正常6 例,肌肉内组异常15 例、正常10 例。统计分析提示,不同病灶累及组织类型的循环血凝血功能无显著差异,循环血的凝血功能与病灶累及组织类型无关(图3B)。

2.4 病灶累及部位与凝血功能的相关性

2.4.1 病灶累及部位与病灶血凝血功能的相关性

将41 例患者的病灶血凝血功能指标根据病灶累及部位分为四肢组、躯干组和头部组。四肢组病灶血凝血功能异常21 例、正常9 例,躯干组异常5 例、正常0 例,头部组异常6 例、正常0 例。3 组两两比较发现各部位之间病灶血的凝血功能异常均无显著差异,提示病灶部位与病灶血凝血功能异常无显著相关性(图4)。

图4 病灶累及部位与病灶血凝血功能异常的相关性分析Fig.4 Correlation analysis between focal involvement sites and focal coagulation abnormalities

2.4.2 病灶累及部位与循环血凝血功能的相关性

将41 例患者的循环血凝血功能指标根据病灶累及部位分为四肢组、躯干组和头部组。四肢组循环血凝血功能异常14 例、正常16 例,躯干组异常5 例、正常0 例,头部组异常6 例、正常0 例。3 组两两比较发现,与四肢组相比,发生于头部和躯干的病灶循环血出现凝血功能异常的可能性更高,提示病灶部位与循环血凝血功能异常有显著相关性(图5)。

图5 病灶累及部位与循环血凝血功能异常的相关性分析Fig.5 Correlation analysis between the site of focal involvement and abnormal coagulation function of circulating blood

3 讨论

LIC 是静脉畸形中的常见现象,但发生原因目前仍不清楚,其最佳的解释方式是Virchow 三联征[6]——静脉血液淤滞、静脉壁内皮细胞损伤以及继发血液高凝状态。畸形静脉壁发育不良,薄弱,扭曲扩张,血流缓慢甚至停滞。畸形静脉壁内皮细胞在结构或功能上可能存在异常,内皮下胶原暴露,启动内源性凝血过程[7]。上述两个因素,单独或联合导致畸形血管腔内血液的高凝状态,触发纤溶级联反应[7],导致凝血的持续激活、凝血酶产生和纤维蛋白原转化为纤维蛋白[3,8]。由于凝血因子消耗、FDP 抗凝作用和血小板过度激活[9],患者发生系统性凝血功能障碍甚至DIC。

在本组病例中,静脉畸形的数量、累及部位和累及组织有所不同。其中,25 例出现全身循环血凝血功能障碍,32 例合并LIC。循环血和病灶血的异常凝血功能指标主要是FIB、FDP、D-dimer、AT3 这4 项,尤其以D-dimer 最为显著,这与以往文献报道一致。对有凝血功能异常的患者进行统计分析后发现,病灶血异常的阳性率显著高于循环血,病灶血和循环血同时发生异常的情况很常见,提示病灶血凝血功能障碍是循环血发生凝血功能异常的重要影响因素。

我们曾经猜测,静脉畸形患者出现LIC 可能与病灶数量、累及组织、累及部位有关。我们将纳入研究患者的相关信息与病灶血凝血功能异常分布进行χ2检验后发现,以上因素对病灶血凝血功能没有显著影响,但是多发病灶、累及躯干和头部的静脉畸形患者更易发生全身血凝血功能障碍。我们猜测单个病灶影响循环系统凝血功能的程度有限,较难使凝血指标突破阈值。在排除病灶体积影响后,多病灶患者异常病灶血影响循环系统凝血功能的数量优势更显著,多个病灶效应累加,最终使循环血凝血指标出现异常。另外,位于躯干和头部的病灶相较于四肢距离心脏的距离更短,异常的静脉病灶血在经各级静脉汇入右心房的回心途中被稀释的机会降低,携带更高浓度的凝血因子和产物同样经过肺循环氧合为动脉血注入左心房,进入体循环时,更有可能维持异常的凝血状态。

累及肌肉的病灶与累及皮下的病灶在LIC 的阳性率上并无统计学差异,前者相较于后者累及层次更深,但抛开数量优势和距离优势后,前者对于循环血的影响并不显著。其他研究[9]的结果与我们不同,或许是由于对方没有控制病灶体积、静脉回流类型等变量因素,因此混淆了病灶累及层次对于循环血的影响。以往有研究报道,高D-dimer 水平与大表面积、静脉石独立相关[3],在我们的研究中,仅3 例患者的病灶中出现静脉石,阳性率较低,而表面积的计算至今没有确切有效的共识,故我们没有将这两项变量纳入研究。研究显示,D-dimer 鉴别VMs 的敏感性为43.5%[10],这与我们的静脉畸形患者D-dimer异常的阳性率有明显差别,原因可能在于样本存在异质性;而其特异性高达96.5%,对于将静脉畸形与淋巴管畸形区分开来意义重大,我们将在后续研究中探讨静脉畸形患者中D-dimer 的特异性。

本研究未对病灶内LIC 发生的机制进行探讨。病灶内血流速度慢,血流淤滞可能是LIC 发生的重要原因。静脉畸形的回流速度决定了病灶内血液流速[11]。因此,评估静脉畸形的回流类型,有助于评估病灶的血液流动和淤滞情况,与病灶血的凝血功能指标关联分析,将可以评估病灶血流淤滞与LIC 发生的关系。我们在以往研究中已建立经皮穿刺窦腔造影、CT 扫描三维成像显示病灶形状并评估回流类型的方法[12]。该方法可显示病灶的回流特征和与主干静脉的联系,并通过造影剂流失速度和主干静脉显影情况评估病灶的血流动力学特征。本组病例仅少部分患者完成此项检查,不能满足评估所需的病例数量。我们目前仍在继续此项研究,待病例数量符合要求后进行相关分析。

在后续研究中,我们将完善评价体系,包括外观测量的客观指标和患者治疗终点时的主观感受,并详细制定评分标准,以此评价静脉畸形硬化治疗效果。构建专科治疗系统,规范管理,开辟静脉畸形患者治疗绿色通道,简化环节,减少无效数据。该专科治疗系统完善后能使病人获得更充分的治疗,减少治疗中止率,增加患者依从性和应答率,以在更长远的时间维度观察静脉畸形患者的转归。